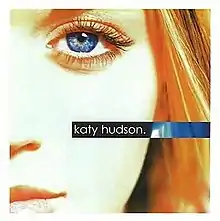

凯蒂·哈德森 (专辑)

《凯蒂·哈德森》(英語:)是美国歌手凯蒂·哈德森(后来采用凯蒂·佩里作为艺名)的第一張录音室专辑。专辑于2001年2月8日由红山唱片发行。歌曲将基督教音乐和当代基督教音乐元素与青少年、儿童和哈德森对上帝信仰的歌词主题糅合在一起。专辑的评价褒贬不一,销量也不到200张。后来由于哈德森的知名度日益增加,专辑的需求量才增加。

| 凯蒂·哈德森 Katy Hudson | ||||

|---|---|---|---|---|

| ||||

| 凯蒂·哈德森的录音室专辑 | ||||

| 发行日期 | 2001年2月8日 | |||

| 录制时间 | 2000–01 | |||

| 类型 | 基督教摇滚、当代基督教音乐 | |||

| 时长 | 48:11 | |||

| 唱片公司 | 紅山 | |||

| ||||

| 凯蒂·哈德森专辑年表 | ||||

| ||||

詞曲

《凯蒂·哈德森》让哈德森探索基督摇滚和当代基督音乐(CCM)之余,夹带着被形容为受流行摇滚显著影响的另类乐曲方向。在接受其官方网站采访时,哈德森指出乔纳森·布鲁克、珍妮弗·克纳普、戴安娜·克瑞儿和费欧娜·艾波等艺人给予她音乐上的影响。《相信我》()、《纯天然》()和《内心的魔鬼》()被称为用来捕捉“通常归因于青少年的孤独、恐惧和疑惑”[1]。

专辑首要特点是带着“电子乐效果”和“坚实的摇滚根基”的“萦绕于心头”的琴弦[2]。歌曲《咄咄逼人》()极具侵犯性,描绘出对人们所拥有的一次性东西的迷恋。在歌曲中,哈德森唱道:“主啊,让我看清现实吧/你是我所需要的一切()”。而歌曲《最后的求救》是哈德森在阅读道森·麦卡利斯的书作《最后的求救:曾改变了美国的一位少年》()[1]。从音乐上,可以看到哈德森融入到更具爵士导向性的声调中[3]。哈德森表示《成长的痛苦》()是儿童和青少年的赞美诗,阐明社会对他们无作为形象的共同认知,经常认为他们是不相信或者对上帝知之甚少的人。歌曲《想吐》()是哈德森在八年级时写的,道出了她在基督教学校看到的虚伪。

《信仰不会失灵》()的灵感来源于信仰在《圣经》的情境和章节中总是很奏效;哈德森在《找我》()中评论道:“让我纠结的是一个事实——我在舞台上的一言一行会怎样的影响其他人,这让我感到纠结。我不想在一切并不太妙时把东西放到前面来。我想要让它保持真实,但仍然给人希望。”专辑以《什么都不剩时》()收尾,该曲被形容为“献给上帝的一封清脆纯洁的‘情书’”[4]。专辑被认为脱离泡泡堂流行综艺的血脉,反倒唤起与蕾切尔·兰帕和杰西·韦拉斯克斯等基督流行乐女歌手的比较[5]。

宣传巡演

为了宣传专辑,哈德森参加巡演,为菲尔·乔尔、地球外衣乐团和V*Enna作开场表演,之后踏上46站个人巡回演唱会之旅。

| 各场次排期 | |||

|---|---|---|---|

| 日期 | 城市 | 国家 | 场馆 |

| 北美[6] | |||

| 2001年9月6日 | 谢尔曼 | 美国 | 奥斯丁大学礼堂 |

| 2001年9月7日 | 圣安东尼奥 | 大学联合卫理公会教堂 | |

| 2001年9月8日 | 阿比林 | 哈定-西蒙斯大学 | |

| 2001年9月9日 | 奥斯汀 | 西湖圣经教堂 | |

| 2001年9月11日 | 威奇托福尔斯 | 威奇托福尔斯剧院 | |

| 2001年9月13日 | 达拉斯 | The Door俱乐部 | |

| 2001年9月14日 | 诺曼 | 共通点咖啡屋 | |

| 2001年9月15日 | 休斯敦 | 第一浸信会教堂-摩尔托敬拜 | |

| 2001年9月16日 | 布赖恩 | VFW Wall | |

| 2001年9月19日 | 拉伯克 | 印第安纳大道浸信会教堂 | |

| 2001年9月21日 | 巴特尔斯维尔 | 巴特尔斯维尔卫斯理工会大学 | |

| 2001年9月22日 | 西罗亚温泉 | 欧扎克JBU教堂 | |

| 2001年9月23日 | 琼斯伯勒 | 第一浸信会教堂 | |

| 2001年9月26日 | 阿卡德尔菲亚 | 欧奇塔浸信会大学 | |

| 2001年9月28日 | 格罗夫城 | 格罗夫城大学克劳馥德礼堂 | |

| 2001年9月29日 | 格兰森姆 | 弥赛亚大学布鲁贝克礼堂 | |

| 2001年10月3日 | 马利布 | 佩珀代因大学 | |

| 2001年10月6日 | 迪尔菲尔德 | 三一大学 | |

| 2001年10月7日 | 威斯特布鲁克 | 威斯特布鲁克基督教教堂 | |

| 2001年10月9日 | 高地市 | 泰勒大学 | |

| 2001年10月11日 | 托莱多 | 托莱多大学 | |

| 2001年10月12日 | 迪比科 | 以马忤斯圣经学院礼堂 | |

| 2001年10月13日 | 威尔莫 | 艾斯拜瑞学院 | |

| 2001年10月14日 | 纳什维尔 | 贝尔科特剧院 | |

| 2001年10月15日 | |||

| 2001年10月16日 | 拉斐特 | 普渡大学大学教堂 | |

| 2001年10月18日 | 布卢明顿 | 舍伍德橡树基督教教堂 | |

| 2001年10月20日 | 大急流城 | 基层,实体生活教堂 | |

| 2001年10月21日 | 密尔沃基 | 十字路口长老会教堂 | |

| 2001年10月22日 | 新布莱顿 | 奥肖内西教育中心 | |

| 2001年10月23日 | 苏瀑 | 苏瀑大学 | |

| 2001年10月25日 | 科罗拉多斯普林斯 | 先锋教堂 | |

| 2001年10月26日 | 波德 | 平熨斗剧院 | |

| 2001年10月27日 | 丹佛 | 瑞吉斯大学礼堂 | |

| 2001年10月28日 | 布埃纳文图拉 | 山高地浸信会教堂 | |

| 2001年10月31日 | 哈蒂斯堡 | 威廉·凯里学院史密斯礼堂 | |

| 2001年11月1日 | 盖恩斯维尔 | 佛罗里达剧院 | |

| 2001年11月2日 | 塔拉赫西 | 劳顿·奇利斯礼堂 | |

| 2001年11月4日 | 奥兰多 | 韦斯利基金会 | |

| 2001年11月9日 | 西棕榈滩 | 棕榈滩大西洋大学 | |

| 2001年11月11日 | 克莱姆森 | 克莱姆森大学 | |

| 2001年11月12日 | 蒙哥马利 | 列车小屋 | |

| 2001年11月13日 | 欧本 | 欧本大学 | |

| 2001年11月16日 | 哥伦比亚 | 山顿浸信会教堂 | |

| 2001年11月17日 | 埃伦 | 埃伦第一联合卫理公会教堂 | |

| 2001年11月18日 | 哈里森堡 | 法院广场剧院 | |

评价

| 評論得分 | |

|---|---|

| 來源 | 評分 |

| AllMusic | |

| 《公告牌》 | 正面[7] |

| 《今日基督教》 | 正面[2] |

| 《穿越节奏》 | |

| 《幻像天堂》 () | |

AllMusic的斯蒂芬·托马斯·艾尔维恩给予专辑三星(满分五星)评价,表示凭借着专辑,哈德森“向艾拉妮丝·莫莉塞特透露出了非常重的恩情”。艾尔维恩也解释称,有些歌曲的歌词有着性色彩,并把那些标榜为专辑里“最有趣的事情”,把唱片总体上的声音描述成“一种有攻击性的、生产过多的音墙,这是许多当代基督音乐艺人为了证明他们是当代派的所想要做的”[3]。

《今日基督教》作家拉斯·伯雷梅尔()看好专辑,强调哈德森的作曲风格与哈德森音乐情感力量“形成一个有洞察力的很般配的对子”。他进一步认为哈德逊是“青年才俊”,期待明年听到她更多的音乐[2]。同样,《穿越节奏》的托尼·卡明斯()认为哈德森是“声乐人才”,推荐读者去听这张专辑[8]。《幻想天堂》的安迪·阿佳拉基斯()表示,哈德森在教堂被培养有“回报”,并指出“尽管流行乐的份量非常小,但很难忽略哈德森的真诚和歌词上的成熟度”[5]。《公告牌》的DEP称哈德森为人才,将专辑标榜为“现代摇滚专辑的特征跟毅力和脆弱的部分一样显著”,“令人印象深刻”[7]。专辑对于红山唱片来说是商业上的失败,仅卖出100份到200份之间[9]。

音乐易帜

专辑发行没多久,红山唱片破产[10]。专辑是哈德逊唯一一张有基督教音乐影响的专辑,这之后她把凯蒂·佩里当作艺名[11]。由于哈德森的知名度日益增加,专辑在她粉丝当中成为一样很受欢迎的收藏品[10]。

曲目列表

摘录自专辑内页[12]。

| 曲序 | 曲目 | 词曲 | 制作人 | 时长 |

|---|---|---|---|---|

| 1. | 相信我() | 凯蒂·哈德森、马克·迪克森() | 奥托·布莱斯 | 4:46 |

| 2. | 咄咄逼人() | 哈德森、布莱恩·怀特() | 科利尔 | 4:06 |

| 3. | 找我() | 哈德森、斯科特·菲尔科罗夫() | 科利尔 | 5:00 |

| 4. | 最后的求救() | 哈德森 | 大卫·勃朗宁() | 3:07 |

| 5. | 成长的痛苦() | 哈德森、迪克森 | 勃朗宁 | 4:05 |

| 6. | 内心的魔鬼() | 哈德森 | 勃朗宁 | 5:25 |

| 7. | 想吐() | 哈德森 | 普莱斯 | 5:10 |

| 8. | 信仰不会失灵() | 哈德森、迪克森 | 普赖斯 | 5:14 |

| 9. | 纯天然() | 哈德森、菲尔科罗夫 | 勃朗宁 | 4:33 |

| 10. | 什么都不剩时() | 哈德森 | 勃朗宁 | 6:45 |

| 总时长: | 48:11 | |||

参考资料

- . katyhudson.com. [2013-12-26]. (原始内容存档于2001-03-12).

- Breimeier, Russ. . Christianity Today. Christianity Today International. 2001-01-01 [2013-12-27]. (原始内容存档于2014-01-31).

- Erlewine, Stephen Thomas. . AllMusic. Rovi Corporation. [2013-12-27]. (原始内容存档于2013-12-26).

- . katyhudson.com. [2013-12-26]. (原始内容存档于2001-03-12).

- Argyrakis, Andy. . The Phantom Tollbooth. 2001-02-06 [2013-12-27]. (原始内容存档于2015-02-28).

- . katyhudson.com. [2013-12-26]. (原始内容存档于2001-08-16).

- DEP. . Billboard (Nielsen Business Media). 2001-06-02 [2013-12-30]. (原始内容存档于2013-12-31).

- Cummings, Tony. . Cross Rhythms (Cornerstone House). 2001-07-26 [2013-12-27]. (原始内容存档于2013-10-15). 参数

|magazine=与模板{{cite journal}}不匹配(建议改用{{cite magazine}}或|journal=) (帮助) - Summers, Kimberly Dillon. Katy Perry. p.10

- Summers, Kimberly. Katy Perry. p. 10

- Cutforth, Dan; Lipsitz, Jane (directors);Perry, Katy (autobiographer). (电影). United States: 派拉蒙影业. 2012-07-05.

- (liner notes). Katy Hudson. Red Hill Records. 2001.

外部链接

- 书作《最后的求救:曾改变了美国的一位少年》(页面存档备份,存于),在本条目作曲部分被引用,借用了专辑歌曲《Last Call》的名字。