托忒字母

托

ᡋᡅᡒᡅᡎ ,;蒙古语:ᠲᠣᠳᠣ

ᠪᠢᠴᠢᠭ,)是一套使用托忒字母来记录蒙古语的全音素文字系统。托忒文在传统的、回鹘式蒙古文的基础上进行改革,目的是更准确地记录口语。自创立以来,托忒文字主要为卫拉特蒙古人所使用。

| 托忒文 ᡐᡆᡑᡆ ᡋᡅᡒᡅᡎ | |

|---|---|

用托忒文抄写的《卡尔梅克诸汗简史》 | |

| 类型 | |

| 创造者 | 咱雅班第達 |

使用时期 | 1648年至今 |

| 状态 | 在以下地区使用,无官方语言地位: |

| 书写方向 | 从左至右垂直 |

| 语言 | 卫拉特蒙古语 |

| 相关书写体系 | |

| 父体系 | |

| 姊妹体系 | 阿礼嘎礼字母、瓦根达拉字母、满文 |

| ISO 15924 | |

| ISO 15924 | Mong (145), Mongolian |

| Unicode | |

| 别名 | Mongolian |

| 范围 | U+1800至U+185C(部分同蒙文) |

历史

1648年(土鼠年)冬天,蒙古和硕特部高僧咱雅班第達在准噶尔部巴图尔珲台吉的请求下,对传统蒙古文进行改良,创制了托忒文。[1][2]咱雅班第达在传统蒙古文的基础上,增加新的字母,使字母与音位一一相配,还调整正字法,并以卫拉特语(又称蒙古语卫拉特方言)和硕特口音为标准音,其目的是创立一套供全体蒙古人使用的新的书面文字。“托忒”在卫拉特语中有“清晰、明确”的意思。[3]:74-76相应的,卫拉特人称传统蒙古文为胡都木文(ᡍᡇᡑᡇᡏxudum),“胡都木”在卫拉特语中有“传统、早先”的意思。[4]

托忒文创制之后,主要由卫拉特蒙古人使用。卫拉特人用其撰写、翻译了宗教、天文、地理、医学、语言、历史等领域的诸多著作,包括英雄史诗《江格尔》。其中许多讲述卫拉特自己历史的文献,为后世的历史学研究提供了重要史料。[5]:122-123[6]准噶尔汗国等卫拉特蒙古政权及中亚一些民族,在与清朝、沙俄等政权的外交来往中,也都将托忒文作为外交文字。[7][3]:73,74

卫拉特蒙古人如今主要分布在中国的新疆维吾尔自治区和青海省,蒙古国西部,俄罗斯的卡尔梅克共和国。中国境内的托忒文使用者主要是新疆卫拉特蒙古人。1982年,新疆政府批转《关于蒙文问题的报告》,在新疆蒙古族地区推行、普及传统蒙古文(胡都木文)。目前还有少量杂志、报纸使用托忒文登载部分内容。能读写托忒文的多为老年人,年轻人因教育阶段使用传统蒙古文教材,一般都不熟悉托忒文。卡尔梅克共和国于20世纪40年代以来,改用西里尔字母记录卡尔梅克语(即卫拉特语)。1924年蒙古人民共和国成立,境内西部的卫拉特人转用全国通用的传统蒙古文。20世纪40年代以来,蒙古也改用西里尔字母记录蒙古语。[8][9]

特色

书写

托忒文的书写方式与传统蒙古文一致。方向为![]() 从上往下书写,各行从左往右排列。以词为书写单位,词与词之间空格。每个字母会根据位于词首、词中还是词尾而变更写法。每个词基本上都有一条纵轴贯通。标点符号与传统蒙古文一致。

从上往下书写,各行从左往右排列。以词为书写单位,词与词之间空格。每个字母会根据位于词首、词中还是词尾而变更写法。每个词基本上都有一条纵轴贯通。标点符号与传统蒙古文一致。

字母表

托忒文的主要字母如下[11]:167 :

| 顺序 | 独立

形式 |

词首 | 词中 | 词末 | 转写 | Unicode | 顺序 | 词首 | 词中 | 词末 | 转写 | Unicode | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | ᠠ | ᠠ | ᠊ᠠ | ᠊ᠠ | 1820 | 16 | ᡑ | ᠊ᡑ | ᠊ᡑ | 1851 | |||

| ᠊ᠠ᠋ | 17 | ᡐ | ᠊ᡐ | ᠊ᡐ | 1850 | ||||||||

| 2 | ᡄ | ᡄ | ᠊ᡄ | ᠊ᡄ | 1844 | 18 | ᡋ | ᠊ᡋ | ᠊ᡋ | 184B | |||

| 3 | ᡅ | ᡅ | ᠊ᡅ᠋ | ᠊ᡅ | 1845 | 19 | ᡏ | ᠊ᡏ | ᠊ᡏ | 184F | |||

| ᠊ᡅ | 20 | ᠴ | ᠊ᠴ | 1834 | |||||||||

| 4 | ᡆ | ᡆ | ᠊ᡆ | ᠊ᡆ | 1846 | 21 | ᡓ | ᠊ᡓ | 1853 | ||||

| 5 | ᡇ | ᡇ | ᠊ᡇ | ᠊ᡇ | 1847 | 22 | ᡔ | ᠊ᡔ | 1854 | ||||

| 6 | ᡈ | ᡈ | ᠊ᡈ | ᠊ᡈ | 1848 | 23 | ᡒ | ᠊ᡒ | 1852 | ||||

| 7 | ᡉ | ᡉ | ᠊ᡉ | ᠊ᡉ | 1849 | 24 | ᡕ | ᠊ᡕ | 1855 | ||||

| 8 | ᠨ | ᠊ᠨ | ᠊ᠨ | 1828 | 25 | ᠷ | ᠊ᠷ | ᠊ᠷ | 1837 | ||||

| ᠊ᠨ᠋ | 26 | ᠯ | ᠊ᠯ | ᠊ᠯ | 182F | ||||||||

| 9 | ᠊ᡊ | ᠊ᡊ | 184A | 27 | ᡖ | ᠊ᡖ | 1856 | ||||||

| 10 | ᡍ | ᠊ᡍ | 184D | 28 | ᠰ | ᠊ᠰ | ᠊ᠰ | 1830 | |||||

| 11 | ᠺ | ᠊ᠺ | 183A | 29 | ᠱ | ᠊ᠱ | 1831 | ||||||

| 12 | ᡎ | ᠊ᡎ | 184E | 30 | ᠸ | ᠊ᠸ | 1838 | ||||||

| 13 | ᠊ᡎ᠋ | ᠊ᡎ | 31 | ᡌ | ᠊ᡌ | 184C | |||||||

| 14 | ᡗ | ᠊ᡗ | 1857 | 32 | ᡙ | ᠊ᡙ | ᠊ᡙ | 1859 | |||||

| 15 | ᡘ | ᠊ᡘ | 1858 | ||||||||||

一些字母相拼时写法较特殊,如与元音相拼。[12]

| 词中 | 词末 | 转写 | 词中 | 词末 | 转写 |

|---|---|---|---|---|---|

| ᠊ᠠ | ᠊ᠠ᠋ | ᡋᠠ | ᡋᠠ᠋ | ||

| ᠊ᡄ | ᠊ᡄ | ᡋᡄ | ᡋᡄ | ||

| ᠊ᡅ | ᠊ᡅ | ᡋᡅ | ᡋᡅ | ||

| ᠊ᡆ | ᠊ᡆ | ᡋᡆ | |||

| ᠊ᡇ | ᠊ᡇ | ᡋᡇ | |||

| ᠊ᡈ | ᠊ᡈ | ᡋᡈ | ᡋᡈ | ||

| ᠊ᡉ | ᠊ᡉ | ᡋᡉ | ᡋᡉ | ||

画廊

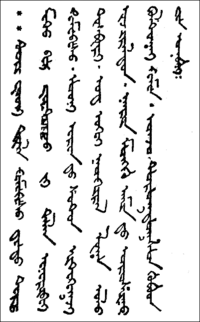

19世纪托忒文写本

19世纪托忒文写本

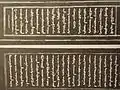

《咱雅班第达传》金粉抄本,藏圣彼得堡国立大学东方学系

《咱雅班第达传》金粉抄本,藏圣彼得堡国立大学东方学系

參考資料

- 拉德纳巴德拉. . . 成崇德 译. 北京: 全国图书馆文献缩微复制中心. 1990: 1–86 [1691].

- 额尔德尼巴雅尔. . 蒙古学资料与情报. 1989, (04): 36–40.

- Д·卡拉. . 范丽君 译. 呼和浩特: 内蒙古人民出版社. 2004 [1972]. ISBN 7-204-07526-9.

- 乐·色音额尔敦. . 民族语文. 1983, (02): 70.

- 曹道巴特尔. . 呼和浩特: 内蒙古教育出版社. 2010. ISBN 978-7-5311-8090-6.

- M·乌兰. . 民族研究. 1993, (04): 74–81.

- M·乌兰. . 清史研究. 2004, (03): 95–101.

- 吴人德司. . 苏金智,卞成林 (编). . 北京: 商务印书馆. 2015: 221–234. ISBN 978-7-100-11619-0.

- 吴景寿,艾力·扎依提. . 语言与翻译. 1998, (03): 3–5.

- 斯钦朝克图. . . 北京: 中国藏学出版社. 1992: 6–26. ISBN 7-80057-082-7.

- 道布. . 北京: 民族出版社. 1983. CSBN 9049·29.

- . 内蒙古大学学报(哲学社会科学版). 1994, (03): 1–9.