潜伏期

潜伏期(incubation period)是从接触或暴露于病原体、化学物质或辐射到疾病的症状和体征首次出现所经过的时间段。疾病潜伏期可能短至只有几分钟,或者长达几十年(克雅氏病大概为30年)。潜伏期内的传染病有可能同样具有传染性。

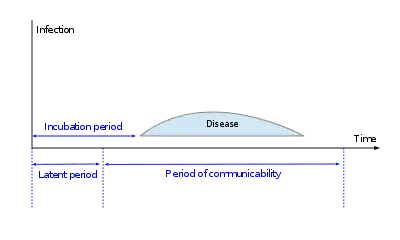

潜隐期[1][2](latent period,latency period)又称潜藏期[3],则是针对传染病的术语,指从生物个体感染病原体到该个体具有传染性所经历的时间段。一般而言,潜隐期可比潜伏期短,但也可一样。若潜隐期短于潜伏期,患者在潜伏期时已具有排出病原体的能力,可作为判断潜伏期是否具有传染性的依据。

传染病的潜伏期与潜隐期可以不一致,后者可能较短

| 疾病 | 潜伏期 |

|---|---|

| 蜂窩性組織炎 caused by Pasteurella multocida | 短于1天 (页面存档备份,存于) |

| 诺沃克病毒 | 1–2 天 |

| 霍乱 | 1–3 天 |

| 流行性感冒 | 1–3 天 (页面存档备份,存于), |

| 猩红热 | 1–4 天 (页面存档备份,存于) |

| 普通感冒 | 2–5 天 (页面存档备份,存于) |

| 埃博拉病 | 2–21 天 |

| 洛矶山斑疹热 | 2–14 天 (页面存档备份,存于) |

| 登革热 | 3–14 天 (页面存档备份,存于) |

| SARS | 最多 10 天 (页面存档备份,存于) |

| 马尔堡热 | 5–10 天 |

| 玫瑰疹 | 5–15 天 (页面存档备份,存于) |

| 脊髓灰質炎 | 7–14 天 |

| 百日咳 | 7–14 天 |

| 痲疹 | 9–12 天 (页面存档备份,存于) |

| 天花 | 7–17 天 |

| 普通破傷風 | 7–21 天 (页面存档备份,存于) |

| 水痘 | 14–16 天 (页面存档备份,存于) |

| 第五病 | 13–18 天 (页面存档备份,存于) |

| 腮腺炎 | 14–18 天 |

| 德國麻疹 | 14–21 天 (页面存档备份,存于) |

| 傳染性單核白血球增多症 | 28–42 天 (页面存档备份,存于) |

| 庫魯病 | 平均 10.3年 ~ 13.2 年 (页面存档备份,存于) |

| 新型冠狀肺炎病毒 | 2-14天,或更長。中央疫情指揮管制局 sars-cov2 (页面存档备份,存于) |

参考资料

- 杨孝坤, 李昱, 赵宏婷, 等. 新型冠状病毒感染不同阶段的传染性研究进展 [J] . 中华流行病学杂志, 2021, 42(1): 33-38. DOI: 10.3760/cma.j.cn112338-20200806-01027.

- Acta Physica Sinica, 69, 090202 (2020) DOI: 10.7498/aps.69.20200389 https://doi.org/10.7498/aps.69.20200389

- (PDF). [2022-06-16]. (原始内容存档 (PDF)于2018-01-27).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.