真的,弗吉尼娅,圣诞老人是真的

「真的,弗吉尼娅,聖誕老人是真的」(英語:)出自弗朗西斯·法塞勒斯·丘奇撰寫的社論〈聖誕老人存在嗎?〉(英語:),於1897年9月21日刊登在纽约《太陽報》。社論是回應8歲女孩弗吉尼婭·歐漢隆詢問聖誕老人是否真實的信,最初是匿名發表,丘奇的作者身份直到他1906年去世後才公開。隨著社論多年來的流行,《太陽報》從1924的聖誕季開始重新出版這篇文章,直到該報於1950年停刊。

〈聖誕老人存在嗎?〉在聖誕與假日季節期間不斷被重印,被認為是最常重印的英文報紙社論。文章被翻譯成20種語言,並改編為電影、電視節目、音樂劇和清唱劇。

背景

弗朗西斯·法塞勒斯·丘奇

弗朗西斯·法塞勒斯·丘奇(1839年2月22日 – 1906年4月11日)是美國出版者和編輯。他和哥哥威廉·科南特·丘奇創立且編輯多份出版物:《陸海軍雜誌》(1863年)、《銀河》(1866年)和《國內稅收記錄和海關雜誌》(Internal Revenue Record and Customs Journal,1870年)。他在南北战争爆發前曾從事新闻工作,先是父親的《紐約記事報》,後來是紐約的《太陽報》。丘奇在1860年代初離開《太陽報》,但於1874年又回到那邊做兼職。《銀河》與《大西洋月刊》於1878年合併後,他擔任《太陽報》的全職編輯和作家。丘奇為該報創作數千篇社論[1],並以世俗角度來寫宗教議題而聞名[2][3]。丘奇死後,摯友J·R·(J. R. Duryee)寫他「先天性格和後期訓練使他沈默寡言、非常敏感和孤僻」[4]。

創作與出版

.jpg.webp)

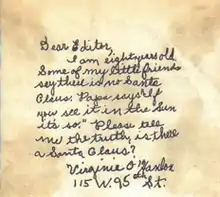

1897年,外科醫生菲利普·歐漢隆(Philip O'Hanlon)被8歲女兒弗吉尼婭·歐漢隆詢問聖誕老人是否存在。父親的回答無法說服弗吉尼娅,於是她決定向《太陽報》提出這個問題[7]。關於是她父親建議寫這封信[8],還是她自己選擇寫信,這點信息來源存有爭議[7]。弗吉尼娅在信中寫道,父親曾告訴她「如果你在《太陽報》上看到(某則信息),它就是如此」[8]。歐漢隆後來告訴《太陽報》,她父親認為報紙會「太忙」而無法回答問題,並表示「你想寫就寫」,但如果沒有得到回覆也不要失望[9]。

弗吉尼娅在寄出自己充滿盼望的信後,沒想到回覆「日復一日(地推遲)」[9]。歐漢隆後來表示自己等回信久到都忘了這件事。坎貝爾推測這封信是歐漢隆過完7月生日不久後寄出,所以應該有段時間「沒被注意到或放錯地方」[10]。《太陽報》的主編之後把信給弗朗西斯·丘奇[11]。稱丘奇起初不願寫回覆,後來還是在一個下午「以很短的時間」產出[1][12]。

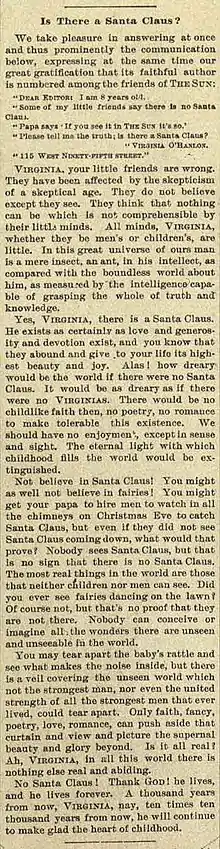

丘奇的回應有416個字[13],以匿名形式[14],於1897年9月21日在《太陽報》出版[15],也是紐約開學後不久[16]。這篇社論刊登在該報當天第三個兼最後一個社論專欄,位於康乃狄克州選舉法、新發明無鏈單車和「英國船隻下海美國」("British Ships in American Waters")等主題討論的下方[15]。

丘奇於1906年去世後才被公開為這篇社論的作者[14]。這有時引起不準確性:《梅里登共和週刊》(The Meriden Weekly Republican)於1897年12月的再版表示達納維是作者,稱這篇社論「幾乎不可能(由該報的其他員工)撰寫」[17]。其是《太陽報》披露作者身份的兩篇社論之一[13],另一篇是哈羅德·M·安德森(Harold M. Anderson)的〈獨自飛翔〉("Lindbergh Flies Alone")。坎貝爾於2006年認為丘奇可能不喜歡《太陽報》曝光自己,並指出他通常不願承認社論的作者身份[18]。

內容

社論首次出現在《太陽報》,開頭為歐漢隆請求該報告訴她真實的信件文本。〈聖誕老人存在嗎?〉中歐漢隆寫道自己有些「小伙伴」告訴她聖誕老人並非真實[lower-alpha 1]。丘奇開始回應:「弗吉尼婭,你的小伙伴錯了。他們是受到多疑時代的懷疑態度影響」。他持續寫道聖誕老人「就像愛、慷慨和奉獻一樣確實存在」,如果他不存在,世界將「枯燥乏味」。丘奇表明某些東西看不見不代表其不真實:「誰都無法構思或想像出這個世界上所有沒見過或看不見的奇觀」。他最後說道[20]:

「你可以撕開嬰兒的撥浪鼓,看看裏面發聲音的東西是什麼,但未探索的世界前有帘子遮著,就算是最強壯的人,甚至是所有最強壯的人聚集在一起,都無法撕開。只有信仰、想像力、詩意、愛、浪漫才能掀開那簾幕,見證并描绘此间的大美与荣光。这些都是真实存在的吗?啊,弗吉尼娅,世界上没有比这更真实、更永恒的了。

世界上没有圣诞老人?!谢天谢地!他不仅真实存在,而且将永远存在。从现在开始的一千年后,弗吉尼婭,不,千千万万年以后,他依然会给孩子们的内心带来欢乐。」

後來的出版

雖然《太陽報》五年來都沒有重版這篇社論,但其很快刊登在其他報紙[24]。《太陽報》在許多讀者的要求下才重新發表社論[25][lower-alpha 2]。1902年後,社論在丘奇1906年死後不久才再次出現在報紙中。此後,《太陽報》開始更頻繁地重新發表社論,包括隨後的10年刊登了6次,而坎貝爾表示該報逐漸對這篇文章開始「產生好感」[27]。其他報紙也在此期間重版社論[27]。

1918年,《太陽報》表示他們在聖誕節期間都會收到許多「再次刊登聖誕老人社論文章」的請求[23]。該報還會應要求寄給讀者社論副本,僅在1930年就收到163,840份要求,到1936年已發出200,000張[28][29]。弗吉尼娅·歐漢隆在1971年去世前也收過關於她信的郵件,而其回覆時會附上社論的副本[30][31]。《太陽報》在1924年後開始每年聖誕節重印這篇社論,當時的主編弗蘭克·芒西把其放在12月23日的首篇社論。該報在當月23日或24日都會這樣做,直到其1950年破產[25][27]。

〈聖誕老人存在嗎?〉常出現在聖誕與假日季節的報紙社論專欄[32]。其已成為所有英文報紙中重印次數最多的社論[24][33],並被翻譯成20種語言[34]。坎貝爾稱其為「美國新聞業中持久不衰的靈感」[32]。記者大衛·W·鄧拉普表示「真的,弗吉尼娅,聖誕老人是真的」是繼「裸體酒吧裡的無頭屍」和「杜威打敗杜魯門」後美國新聞界最受歡迎的字行[35]。新聞學者威廉·大衛·斯隆(William David Sloan)認為這句話「也許是美國最著名的社論句子」,而這篇社論為「全國威名遠播」[36]。

改編與後續

1921年出版的《聖誕老人存在嗎?》(Is There a Santa Claus?)改編自社論[1]。隨著大眾媒體的興起,這篇社論變得更為知名[28]。有關弗吉尼娅與《太陽報》問答的故事於1932年被NBC改編製作成清唱劇,使其成為唯一已知做成古典樂的社論[37]。1940年代,女演員每年都會在電台朗讀這篇文章[28]。社論多次改編成電影,包括短片《聖誕老人故事》(Santa Claus Story,1945年)的其中一段[38]。伊莉莎白出版社(Elizabeth Press)於1972年出版兒童讀物《真的,弗吉尼娅》(Yes, Virginia),為社論配圖之餘,還簡單介紹主要人物的歷史[39]。1974年,ABC播出幾乎完全虛構的動畫電視特輯《真的,弗吉尼娅,聖誕老人是真的》(Yes, Virginia, There Is a Santa Claus),其由製作,並拿下第27屆黃金時段艾美獎最佳兒童特輯[37][38][40]。1991年由、和主演的同名真人電視電影也是改編自這封信。1996年,故事被大衛·基興鮑姆(David Kirchenbaum,詞曲)和邁爾斯·麥克唐納(Myles McDonnel,故事)改編成同名假日音樂劇[37]。

弗吉尼娅手寫信的副本被她家人認定為原件,而且是《太陽報》歸還給他們[21],後來於1998年在電視節目《》由鑒定師凱瑟琳·古茲曼(Kathleen Guzman)確認其真實性[33]。2007年,這個節目估其價值為5萬美金[21]。截止到2015年,這封信在弗吉尼娅的曾孫女手上[41]。

2009年動畫電視特輯《是的,弗吉尼亚》在CBS播放,由和碧翠絲·米勒出演[38],是梅西百货廣告公司為「相信」籌款活動而創作。2010年,有書就這個特輯創作。兩年後,美斯百貨改編成三至六年級學生的音樂劇,授予學校免費表演這齣劇的權利之餘,還給100所學校每間撥款1000美金來表演音樂劇[42][43]。

2003年,曼哈頓第五大道羅德與泰勒旗艦店的法定假日櫥窗展示了「真的,弗吉尼娅,聖誕老人是真的」[44]。2015年12月,紐約先驅廣場的美斯百貨在假日櫥窗展示弗吉尼娅的故事,以3D小雕像的形式,橫跨商店南側位於第34街第六和第七大道之間數個櫥窗,而靈感來自他們2009年的電視特輯[45]。

短語「真的,弗吉尼娅,(……)是真的」常被用來[46]強調「幻想和神話很重要」和「就算不是名副其實在精神上」也可以[47]。

分析

歷史學家兼記者比爾·科瓦里克(Bill Kovarik)稱隨著19世紀末托馬斯·納斯特的藝術等各種作品出版後,這篇社論是影響力更廣泛的「聖誕假日復興」[48]。學者斯蒂芬·尼森鮑姆寫道社論呼應了維多利亞時代晚期常見的神學,其內容與當時的佈道內容相似[49]。

社論的成功為寫作提供深刻見解。社論於1997年出版百年之際,當時在新聞博物館工作的記者埃里克·牛頓(Eric Newton)認為其應該是在報紙以社論發表的那種典型「詩歌」,而行業雜誌《編輯與出版商》的杰奥·比奇(Geo Beach)表示丘奇的寫作「勇敢」,並呈現出「愛、希望、信念——都在社論頁面上佔有一席之地」。比奇還寫道報紙不應該「有所保留」,就像《太陽報》在9月而不是在聖誕假期發表社論。2005年,坎貝爾稱這篇社論,尤其是《太陽報》不願再版,可以洞見19世紀末美國報紙更廣泛的狀況[24]。

這篇社論的評價並不總是正面。早在1935年,記者海伍德·布朗稱社論是「虛偽文章」[29]。1997年,《聖路易斯郵報》的記者里克·霍洛維茨寫道社論給了記者一個藉口在聖誕節前後不用寫自己的文章,「他們可以直接在頁面打上弗朗西斯·丘奇的『真的,弗吉尼娅』後就馬上去辦公室聚會」[50]。華盛頓州林丁的北美基督教改革宗教會於1951年抨擊社論會鼓勵弗吉尼娅覺得朋友是騙子[51]。

註釋

參考資料

- Frasca, Ralph. . . Farmington Hills, Michigan: Gale. 1989.

- Gilbert, Kevin. (PDF). New York News Publisher's Association. 2015 [2021-01-01]. (原始内容存档 (PDF)于2023-01-12).

- . The New York Times. 1906-04-13 [2021-12-20]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2023-01-05).

- Campbell 2006,第129–130頁.

- Campbell 2006,第23頁.

- Campbell 2006,第132頁.

- Quigg, H. D. . Deseret News (Salt Lake City, Utah). 1958-12-22: 12 [2022-12-02]. (原始内容存档于2022-12-02) –Newspapers.com.

- Strauss, Valerie. . The Washington Post. 2014-12-25 [2021-01-01]. (原始内容存档于2023-01-03).

- . The Sun (New York City). 1914-12-25: 5 [2022-12-02]. (原始内容存档于2022-12-02).

- Campbell 2006,第134–135頁.

- Turner 1999,第129–130頁.

- Forbes 2007,第90頁.

- Ranniello, Bruno. . The Bangor Daily News. 1969-12-25: 22 [2021-12-20]. (原始内容存档于2023-01-05) –Newspapers.com.

- Sebakijje, Lena. . Library of Congress. [2021-12-20]. (原始内容存档于2023-01-05).

- Campbell 2006,第127頁.

- Campbell 2006,第134頁.

- . The Meriden Weekly Republican. 1897-12-16: 9 [2022-12-07]. (原始内容存档于2022-12-06) –Newspapers.com.

- Campbell 2006,第129頁.

- Rooney 2007.

- . Newseum. [2022-01-02]. (原始内容存档于2022-12-19).

- Gollom, Mark. . CBC News. 2019-12-22 [2019-12-22]. (原始内容存档于2020-02-08).

- . Canadian Broadcasting Corporation. 1963-12-04 [2010-03-01]. (原始内容存档于2008-06-05).

- Campbell 2006,第128頁.

- Campbell, W. Joseph. . American Journalism Review (University of Maryland, College Park: Philip Merrill College of Journalism). Spring 2005, 22 (2): 41–61 [2007-10-29]. ISSN 1067-8654. S2CID 146945285. doi:10.1080/08821127.2005.10677639. (原始内容存档于2011-06-06).

- Applebome, Peter. . The New York Times. 2006-12-13 [2021-12-20]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2023-01-06).

- Campbell 2006,第130頁.

- Campbell 2006,第130–131頁.

- Kaplan, Fred. . The Boston Globe. 1997-12-22: 3 [2023-01-01]. (原始内容存档于2023-01-01) –Newspapers.com.

- Manley, Jared L. . The Windsor Star. 1936-12-24: 12 [2023-01-01]. (原始内容存档于2023-01-01) –Newspapers.com.

- Morrison, Jim "Santa Junior"; McElhany, Jennifer. . National Christmas Centre. [2007-11-13]. (原始内容存档于2011-12-27).

-

. The New York Times. 1971-05-14 [2007-10-29]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2012-05-25).

. The New York Times. 1971-05-14 [2007-10-29]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2012-05-25). - Campbell 2006,第196頁.

- . Antiques Roadshow. Public Broadcasting Service. 1997-07-19 [2021-01-01]. (原始内容存档于2017-09-22).

- Vinciguerra, Thomas. . The New York Times. 1997-09-21 [2021-12-20]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2019-12-26).

- Dunlap, David W. . The New York Times. 2015-12-25 [2021-12-24]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2021-12-24).

- Sloan, William David. . The Masthead (Rockville, Maryland: National Conference of Editorial Writers). Fall 1979: 24–25.

- Bowler 2000,第252–253頁.

- Crump 2019,第349頁.

- Long, Sidney. . The New York Times. 1972-12-03: BR8. ISSN 0362-4331.

- Woolery 1989,第464頁.

- . Arizona Daily Star. [2021-12-24]. (原始内容存档于2021-12-24).

- Strauss, Valerie. . The Washington Post. 2014-12-25 [2021-12-26]. (原始内容存档于2022-12-13).

- Elliott, Stuart. . The New York Times. 2012-08-22 [2021-12-26]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2022-06-16).

- . A Look Thru Time. 2017-12-13 [2021-12-26]. (原始内容存档于2022-09-29).

- Uricchio, Marylynn.

. Pittsburgh Post-Gazette. 2010-11-23 [2017-03-30]. (原始内容存档于2022-07-06).

. Pittsburgh Post-Gazette. 2010-11-23 [2017-03-30]. (原始内容存档于2022-07-06). - Lovinger 2000,第484頁.

- Hirsch, Kett & Trefil 2002,第58頁.

- Kovarik 2015,第73頁.

- Nissenbaum 1997,第88頁.

- Campbell 2006,第196–197頁.

- . The New York Times. 1951-12-23 [2021-12-26]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2021-12-26).

文獻

- Bowler, Gerry (编). . . Toronto, Ontario: McClelland & Stewart Limited. 2000: 252–253. ISBN 978-0-7710-1531-1.

- Campbell, W. Joseph. . Abingdon, Oxfordshire: Routledge. 2006. ISBN 978-1-135-20505-8. doi:10.4324/9780203700495.

- Crump, William D. . Jefferson, North Carolina: McFarland & Co. 2019: 349. ISBN 978-1-4766-7293-9.

- Forbes, Bruce David. . Oakland, California: University of California Press. 2007-10-10. ISBN 978-0-520-93372-9. doi:10.1525/9780520933729.

- Hirsch, Eric Donald; Kett, Joseph F.; Trefil, James S. . Boston: Houghton Mifflin Harcourt. 2002. ISBN 978-0-618-22647-4.

- Kovarik, Bill. . New York City: Bloomsbury Publishing USA. 2015 [2023-01-05]. ISBN 978-1-62892-479-4. (原始内容存档于2023-01-05).

- Lovinger, Paul W. . New York City: Penguin Reference. 2000. ISBN 978-0-670-89166-5.

- Nissenbaum, Stephen. . New York City: Vintage Books. 1997: 88. ISBN 978-0-679-74038-4.

- Rooney, Andy. . New York City: PublicAffairs. 2007. ISBN 978-1-58648-617-4.

- Turner, Hy B. . New York City: Fordham University Press. 1999: 129–130. ISBN 978-0-8232-1943-8.

- Woolery, George W. . Lanham, Maryland: Scarecrow Press. 1989: 463–464 [2020-03-27]. ISBN 978-0-8108-2198-9.