神经振荡

神经振荡是中枢神经系统中存在的一种节律性,或是重复性的神经元活动。神经组织可以通过多种方式产生振荡,这种振荡主要是靠单个神经元或者神经元之间的相互作用引发。在单个神经元中,神经振荡既可以表现为膜电位的振荡,又可以表现为动作电位的节律性活动,这些电活动继而引发突触后膜电位的振荡。在群体神经元水平,大量神经元的同步发放可以引起宏观水平的振荡,这种振荡活动可以通过脑电图记录到。群体神经元的振荡活动通常由神经元之间的反馈活动引起。这些神经元之间的相互作用会引起与单个神经元发放不同频率的振荡。最为人所熟知的宏观的神经元振荡活动就是大脑的Alpha波。

神经振荡最早是由Hans Berger发现的,但是它们的生理功能至今仍然不是完全清楚。神经振荡的可能作用包括特征绑定,信息传递机制以及节律运动输出的产生。这一领域在近几十年的研究中,通过神经影像学手段取得了一些突破性的进展。神经科学对这一现象的研究重点在于确定神经振荡是怎样产生的以及神经振荡的功能是什么。从多个层面对大脑中神经振荡的研究中发现,神经振荡在神经信息处理中具有重要的作用。但到目前为止,仍然缺乏大量的实验证据来证明神经振荡的功能,因此目前还无法对神经振荡的功能做出一个完善的解释。

总览

神经振荡发生于中枢神经系统的各个层次:动作电位、局部场电位和脑电图。一般来说,这种振荡可以根据其频率、振幅和相位来进行分类。这些信号特征可以通过时间-频率分析进行提取。在大部分神经振荡中,幅度的变化被认为是起源于神经元群体的同步性变化,也就是指神经元活动的局部同步化。除了局部同步化以外,较远的神经元组织结构的振荡活性也可以发生同步化。神经振荡与同步化一起,在许多认知功能中发挥着重要的作用,如神经元之间的信息传递、感觉、运动控制和记忆[1][2][3]。

人们曾经从大群神经元活动层面广泛地研究过神经振荡。大群神经元的活性可以通过脑电图(EEG)记录。一般来说,EEG的信号与粉红噪声有相近的频谱,但是仍然可以通过其特定的频率段来揭示其振荡活性。第一个也是到目前为止最有名的频率段是alpha波(8–12 Hz),这种波可以在人们处于闭眼、清醒并且放松的情况下从枕叶记录到[4]。其他的频率段还有delta波(1–4 Hz)、theta波(4–8 Hz)、beta波(13–30 Hz)和gamma波(30–70 Hz),其中gamma波被认为参与了人们的认知过程。然而,EEG信号在睡眠时会有比较大的变化,通常会由高频的alpha波向低频的慢波过渡。事实上,不同的睡眠相就是通过它们的频谱来界定的[5]。因此,神经振荡与认知状态有关聯,比如意识状态与清醒程度[6][7]。

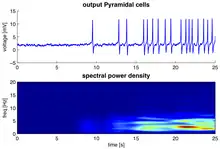

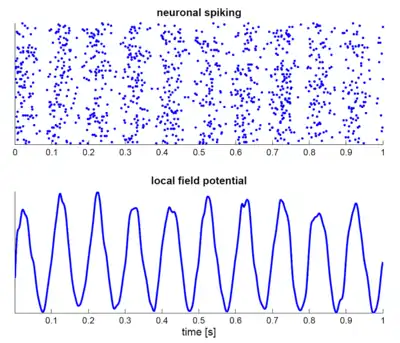

儘管人脑的神经振荡活动在大多数情况下使用EEG来记录,但使用单细胞记录手段也可以记录到这样的活动。神经元可以产生一些动作电位或者发放的节律性活动。某些神经元倾向于像谐振器那样按照某个固定的频率发放[8]。另外一种形式的节律性发放是簇状发放。神经元的发放模式被认为是大脑中神经编码的基础。在没有动作电位的情况下,神经振荡也可以体现在阈下膜电位的振荡中[9]。如果大量的神经元同步发放,可以引起局部场电位(LFP)的振荡。目前已经有人做出一些用来估计神经振荡强度的定量模型[10]。

神经振荡通常从神经动力学的数学网络角度出发进行研究;神经动力学隶属于认知科学,主要关注于大脑活动的动力性质[11]。这门学科将大脑看作一个动力系统,并使用偏微分方程来描述神经元的活动是怎样随着时间变化的,尤其是在认知过程的感觉和记忆过程中,大脑活动的动力特性,并且对神经振荡进行分析。但当涉及到分析更加偏生理学的数据时,通常使用计算机对神经元活动进行模拟并进行建模。

神经振荡有广泛的功能,而且随着振荡类型的不同而有不同的功能。最突出的例子是节律性活动的产生,如心跳和感觉认知中物体的形状、颜色识别过程中的视觉特征绑定。神经振荡在某些神经疾病的发生过程中起着重要的作用,比如癫痫发作时皮层电活动的过度同步化,还有帕金森病人的手震现象。神经振荡也可以被提取出来,训练被试者产生不同的大脑节律,通过脑机接口来控制外部设备。

生理学

振荡现象可以在中枢神经系统的各层组织结构中发现。目前公认的有三个层次:微观--单个神经元层次,中观--局部群体神经元层次,和宏观层次--不同脑区的活动[12]。

微观

神经元由于电膜电位的变化而产生动作电位。神经元可以在形成所谓的尖峰序列的序列中产生多个动作电位。这些峰值序列是大脑中神经编码和信息传递的基础。穗状花序列车可以形成各种形式,例如有节奏的穗状花序和爆发,并经常显示出震荡活动。在亚阈值波动中也可以观察到单个神经元的振荡活动膜电位 膜电位的这些有节奏的变化没有达到临界阈值,因此不会导致动作电位。它们可能是由于同步输入或神经元固有特性引起的突触后电位。 可以根据神经元的活动模式对其进行分类。神经元的兴奋性可细分为I类和II类。I类神经元可以根据输入强度产生任意低频率的动作电位,而II类神经元则在特定频带内产生动作电位,该频带对输入强度的变化相对不敏感。II类神经元也更倾向于在膜电位中显示亚阈值振荡。

发生机理

神经元性质

振荡模式

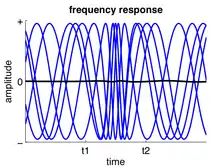

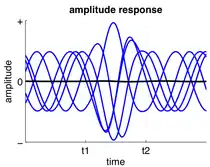

无论是单个神经元还是群体神经元都可以产生自发振荡活动。另外,这种振荡还有可能随着感觉输入或者运动输出的变化而变化。某些类型的神经元会在没有任何突触性输入的情况下产生有节律的发放。同样的,在被试者没有参与任何活动时,在整个大脑的尺度范围上记录到的振荡活动,这叫做静息态电活动。这些进行性节律能够随着感觉输入或者运动输出的变化而做出不同的响应。这些响应通常表现为频率或者振幅的增减,有时也会出现一个短暂的停顿,这叫做相位复位。另外,有些能够引起附加响应的外部活动与脑的自发电活动之间有可能没有相互作用。

脑的自发电活动的频率在t1到t2时间段表现为增加。

脑的自发电活动的频率在t1到t2时间段表现为增加。 脑的自发电活动的振幅在t1到t2时间段表现为增加。

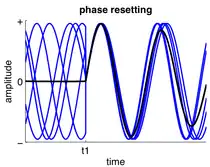

脑的自发电活动的振幅在t1到t2时间段表现为增加。 脑的自发电活动的相位在t1时刻复位。

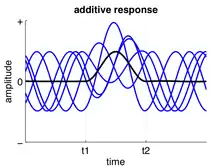

脑的自发电活动的相位在t1时刻复位。 在t1到t2的时间段,外部活动被线性的叠加到脑的自发电活动上。

在t1到t2的时间段,外部活动被线性的叠加到脑的自发电活动上。

脑的自发电活动

在英文中有两个名词与脑的自发电活动相对应,一个是spontaneous activity,另外一个是ongoing acitivity。脑的自发电活动是指,在脑没有执行任何明确的任务(比如处理感觉输入或者运动输出)时的电活动,也叫做静息态活动。与这种自发电活动相对的是由感觉或者运动输入引起的诱导性电活动。脑的自发电活动这个名词在脑电图和脑磁图中用来描述那些与生理刺激无关的脑电活动。生理学家在研究外部生理刺激诱发的电活动时,通常将自发电活动当作噪声处理。然而,近些年来的研究表明,脑的自发电活动在脑的发育,比如神经网络和突触形成中起了关键的作用。由于能够反映脑的精神状态(清醒或警觉),脑的自发电活动还被应用到睡眠的研究中。一些特定类型的振荡活动,比如alpha波,就是脑自发电活动的一部分。对alpha波的功率波动进行统计分析发现存在双峰分布现象,比如一个一个高振幅态和一个低振幅态,表明脑的自发活动并不仅仅反映了大脑对信号的高斯噪声处理[14]。在fMRI中,血氧依赖的BOLD信号的自发波动揭示了与脑的自发活动相关的一些活动模式,比如缺省网络(default network)[15]。静息态网络的时序演变与不同频率段EEG活动的波动有关[16]。

由于与输入的刺激之间存在相互作用,脑的自发电活动在感觉形成中可能也起了重要的作用。针对EEG的研究发现视觉知觉依赖于皮层振荡活动的相位和幅度。比如,我们可以用alpha波的振幅和相位来预测一个较弱的刺激能否被被试者感觉到[17][18][19]。

频率响应

神经元可以随着输入信息的变化而改变其电活动振荡的频率。这种现象在单个神经元中非常普遍,单个神经元可以根据其接收到的输入信息的变化而改变其发放率,也叫做频率编码。神经元发放的频率变化在某些节律的产生中也非常普遍,比如对走路时腿部运动频率的编码。但是在波及多个脑区的振荡活动中,由于振荡频率通常与电活动在不同脑区之间的延迟有关,因此频率的变化并不是很普遍。

振幅响应

相位复位

参考文献

- Fries P. . TICS. 2001, 9: 474–480.

- Fell J, Axmacher N. . Nat Rev Neurosci. 2011, 12: 105–118.

- Schnitzler A, Gross J. . Nat Rev Neurosci. 2005, 6 (4): 285–296. PMID 15803160. doi:10.1038/nrn1650.

- Berger H; Gray, CM. . Arch Psychiat Nervenkr. 1929, 87: 527–570. doi:10.1007/BF01797193.

- Dement, William; Kleitman, Nathaniel. . Electroencephalography and Clinical Neurophysiology. 1957-11, 9 (4): 673–690 [2023-03-22]. ISSN 0013-4694. PMID 13480240. doi:10.1016/0013-4694(57)90088-3. (原始内容存档于2023-04-11).

- Engel, Andreas K.; Singer, Wolf. . Trends in Cognitive Sciences. 2001-01-01, 5 (1): 16–25 [2023-03-22]. ISSN 1364-6613. PMID 11164732. doi:10.1016/S1364-6613(00)01568-0. (原始内容存档于2018-11-07).

- Varela F, Lachaux JP, Rodriguez E, Martinerie J. . Nat Rev Neurosci. 2001, 2 (4): 229–239. PMID 11283746. doi:10.1038/35067550.

- Izhikevich EM. . Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 2007.

- Llinas R, Yarom Y. . J Physiol. 1986, 376: 163–182. PMID 3795074.

- Mureşan RC, Jurjuţ OF, Moca VV, Singer W, Nikolić D. . Journal of Neurophysiology. 2008, 99 (3): 1333–1353.

- Burrow T. . Philosophy of Science. 1943, 10: 271–288. doi:10.1086/286819.

- Haken H. . Springer. 1996. ISBN 3-540-58967-8.

- Wendling F, Bellanger JJ, Bartolomei F, Chauvel P. . Biol Cybern. 2000, 83: 367–378.

- Freyer F, Aquino K, Robinson PA, Ritter P, Breakspear M. . J Neurosci. 2009, 29 (26): 8512–8524. doi:10.1523/JNEUROSCI.0754-09.2009.

- Fox MD, Raichle ME. . Nat Neurosci Rev. 2007, 8 (9): 700–711. doi:10.1038/nrn2201.

- Laufs H, Krakow K, Sterzer P, Eger E, Beyerle A, Salek-Haddadi A, Kleinschmidt A. . PNAS. 2003, 100 (19): 11053–11058. PMC 196925

. PMID 12958209. doi:10.1073/pnas.1831638100.

. PMID 12958209. doi:10.1073/pnas.1831638100. - Mathewson KE, Gratton G, Fabiani M, Beck DM, Ro T. . J Neurosci. 2009, 29 (9): 2725–32. PMID 19261866. doi:10.1523/JNEUROSCI.3963-08.2009.

- Busch NA, Dubois J, VanRullen R. . J Neurosci. 2009, 29 (24): 7869–76. PMID 19535598. doi:10.1523/jneurosci.0113-09.2009.

- van Dijk H, Schoffelen JM, Oostenveld R, Jensen O. . J Neurosci. 2008, 28 (8): 1816–1823. doi:10.1523/jneurosci.1853-07.2008.

扩展阅读

- Buzsáki, György. . Oxford University Press. 2006. ISBN 978-0-19-530106-9.