埃米莉·狄更生

埃米莉·伊丽莎白·狄更生(英語:,又譯艾彌莉·狄瑾蓀或,1830年12月10日—1886年5月15日),美國詩人。詩風凝煉,比喻尖新,常置格律以至語法於不顧。生前只发表過10首詩,默默無聞,死後近70年開始得到文學界的認真關注,被現代派詩人追認為先驅。與同時代的惠特曼,一同被奉為美國最偉大詩人,後世對她的詩藝、戀愛生活、性取向多有揣測。她是美国最多产和最著名的女诗人.

| 艾蜜莉·狄更生 Emily Dickinson | |

|---|---|

摄于大約1846年到1847年間 | |

| 出生 | Emily Elizabeth Dickinson 1830年12月10日 |

| 逝世 | 1886年5月15日(55歲) |

| 職業 | 詩人 |

| 母校 | 曼荷蓮女子神學院 |

狄更生出生于马萨诸塞州安默斯特颇具影响力的一个显赫家族,性格内向,不爱露面。年轻时,她曾在安默斯特学院学习了七年,此后,又在曼荷莲女子神学院度过了一段短暂的时光,最终返回到位于安默斯特的家中。当地人认为她似乎格格不入。大家都知道她偏爱白色衣着,不愿见客,晚年时甚至不愿迈出自己房间一步。因此她与大多数朋友的友情都靠通信维系。

作为一位高产却孤僻的诗人,狄更生的1800多首诗歌作品仅有十几首在她在世时得到出版。[1]这些在她生前出版的作品常常会被出版商大肆修改,以符合当时传统的诗歌规则。在狄更生所处的时代里,她的诗歌是独特的。她的诗歌包含短句,略去标题,韵脚不齐,并且还有反常规的大写字母和标点符号。[2]她的许多诗歌探讨死亡和永生,这两个主题也反复出现在她寄给朋友的信裡。

尽管大多数狄更生的朋友可能都意识到她的写作异于常人,但是直到1886年她去世这年,她的妹妹拉维尼亚发现了她藏匿的作品,狄更生大量的作品才为人所知。她的第一本诗歌作品集在1890年由私人好友托马斯·温特沃斯·希金森和梅布尔·托特出版,他们二人都对作品内容进行了重大修改。直至1955年,学者托马斯·H·约翰逊出版了《埃米莉·狄更生诗集》,这是狄更生作品首度完整出版,几乎没有任何修改。儘管19世纪末至20世纪初有些對其文學實力的不認同與懷疑,狄更生如今幾乎被廣泛認定是美国最重要的诗人之一。[3]

生平

家庭

1830年12月10日,埃米莉·伊丽莎白·狄更生出生在位于麻萨诸塞州西部的安默斯特的农庄中,一个声望很高但并不富裕的家庭。[4]两百年前,在清教徒大迁移中,狄更生家族就来到日后使他们兴旺发达的新大陆。[5]

埃米莉·狄更生的曾祖父為安默斯特學院的創辦人之一。祖父塞缪尔狄更生几乎凭借一己之力创办了安默斯特学院。[6]在1813年,他建造了自己的宅第,位于市中心主干道的大宅第,这也成为狄更生家族在那个世纪最好阶段的象征。[7]塞缪尔狄更生的大儿子,埃米莉的父親爱德华為有名望的律師,擔任安默斯特学院的司库接近40年,也曾供職麻州普通法院,以及担任许多届麻州參議院、美国众议院议员,并且代表汉普郡区出席了美国代表议会。

1828年5月6日,爱德华迎娶了来自蒙森的埃米莉诺克罗斯。他们有3个孩子:

- 威廉·奥斯丁(1829-1895)

- 埃米莉·伊丽莎白

- 文妮·诺克罗斯(1833-1899)。[8]

埃米莉有一兄一妹,年輕時跟兄長奧斯汀的感情尤篤,二人都特立獨行,愛好文學,奧斯汀後來繼承父業,當上律師。

童年生活

狄更生從小接受良好教育。据大家所说,年轻的埃米莉是一个行为端庄的女孩。在她两岁去蒙森走亲戚时,埃米莉的舅母对艾米莉的评价是非常满意的,她是一个很乖的小孩,一点也不乱动。[9]埃米莉的舅母也指出这个女孩对音乐的喜爱,尤其在钢琴方面极具天赋,她将此称之为“驼鹿般的”(the moosic)。[10]

狄更生在位于普莱森特街(Pleasant Street)的一座两层小楼里读完了小学。[11]她接受的教育“对于一个维多利亚女孩来说过分的传统”。[12]他的父亲希望他的孩子们能接受好的教育,即使是在出差的时候,也关注他们的学习进展。在埃米莉七岁时,他的父亲写信回家提醒他们兄弟姐妹“继续读书、学习,当我回家时,告诉我,你们都学了哪些新知识”。[13]埃米莉一直以一种温和的手法描绘他的父亲,而从她的信件里可以看出她的母亲是冷漠的。在一封给知己的信中,埃米莉写到“在孩提时代,当发生事情时,我经常跑回家找奥斯丁。尽管他是一个不称职的‘母亲’,但是我喜欢他胜过任何一个。”[14]

1840年9月7日,狄更生和她的妹妹拉维尼亚一起进入安默斯特学院读书,这所学院仅在两年前才开始招收女性学生,在此之前只招收男性学生。[11]大约在同一时间,她父亲在被愉快街道购买了一座房子。[15]艾米莉的哥哥奥斯丁后来描述他们大的新家如同公寓,当他们的父母不在时,他和艾米莉就是这儿的君主和夫人。[16]从房子中可以看到安默斯特公墓,当地的一位行政长官认为这儿既没有树木又让人毛骨悚然。[15]

青少年时期

|

他们把我禁锢在散文中 – 平静!那他们岂不要窥视 – |

| 埃米莉·狄更生,约1862年[17] |

狄更生年輕時曾隨家人到費城、華盛頓等地探親,17歲進入女子大學。她在学院求学七年,课程包括英语和古典文学、拉丁语、植物学、地质学、历史、“精神哲学”及算术。[18]有几个学期她因病辍学:其中最长的时间段是从1845年到1846年,那段时间里她总共才上了11周的课。[19]

健康

狄更生从很小的时候起就受到来自死亡“不断加深的威胁”,特别是那些与她最亲近的人之死。当她表姐妹兼密友索菲娅·霍兰德(Sophia Holland)患斑疹伤寒症并最终死于1844年四月时,埃米莉崩溃了。[21]两年后,当她回忆起密友之死,埃米莉写到“似乎当时我也应该随她而去,因为我不能照顾她,甚至就这么看着她。”[22]随后她患了忧郁症,她父母只将她送回波士顿的家中疗养。[23]当埃米莉身心恢复后,她立刻回到了安默斯特学院(Amherst Academy)继续她的学业。[24]这段时期里她首次结交了终生挚友及通信往来的朋友,如亚比亚·鲁特(Abiah Root)、艾比·伍德(Abby Wood)、简·汉弗莱(Jane Humphrey)以及苏珊·亨廷顿·吉尔伯特(Susan Huntington Gilbert)。

性取向

蘇珊是埃米莉年輕時的密友,後來更嫁给了埃米莉的哥哥奥斯丁,成了狄更生的嫂子。婚後,蘇珊跟狄更生為鄰,但二人常以便條通信。狄更生許多詩作的第一個讀者(超過250首)就是蘇珊,而且常因蘇珊的意見而修改詩作。狄更生現存的書信,致蘇珊的也佔最多。曾說:「成為蘇珊就是想像」(),[25]狄更生對蘇珊的強烈感情是否為愛情,成了不少學者爭論的題目。

信仰

1845年,在安默斯特兴起了宗教复兴,狄更生的46位同僚都做了信仰宣言。[26]来年,狄更生给她朋友写到:“我从未如此享受完美的祥和与快乐,好像在这么短的时间里,我找到了我的救世主。”[27]她接着写到,她“非常高兴独自与上帝交谈,似乎上帝正在聆听我的祷告”。[27]这一景象并没持续太久:狄更生从未做过正式的信仰宣言,做礼拜也只坚持了几年时间。[28]大约1852年,也就是她不再做礼拜之后,埃米莉写了一首诗,开头是:“有人坚持,在安息日去教堂做礼拜─/但是我却坚持,安息日在家中度过”。[29]

埃米莉在学院最后一年间与广受欢迎的年轻校长伦纳德·汉弗莱(Leonard Humphrey)成为好友。1847年8月10日,埃米莉结束了自己在安默斯特学院的学习,并进入位于南海德利(South Hadley)的曼荷莲女子神学院(Mount Holyoke Female Seminary,随后改名为曼荷莲学院(Mount Holyoke College)求学,距离安默斯特大约16公里。[30]她只在神学院上了10个月的课。虽然她喜欢曼荷莲学院的女孩子们,但是狄更生在学校从未结交永远的朋友。[31]至于埃米莉在曼荷莲学院求学经历如此之短的原因,现在是众说纷纭:有说是她身体欠佳的,有说她父亲想留她在家中的。也有说人说,是因为埃米莉对学校的宗教氛围非常反感,或者是她不喜欢严于纪律的老师。也有人认为是埃米莉的思乡之情在作怪。[32]无论是什么原因导致埃米莉离开了女子学院,她的兄弟奥斯丁在1848年3月25日突然出现,“不管三七二十一就将埃米莉带回了家”。[33]回到安默斯特,狄更生就做些日常活动打发时间。[34]她会为家里做些糕点,也会经常在她家乡──发展中的大学城参加一些当地举办的活动。[35]

隱居

1860-65這幾年,是狄更生創作力最旺盛的時期,同時開始隱居,有時甚至拒見來客。對時事坦白地缺乏興趣,包括美國內戰。後世猜測,狄更生因戀愛失敗而離群索居,但並無有力證據支持這一點。[36]

其實狄更生隱居後,依然跟許多人通信(已知的通信者有99人,包括一些有名望的文人),在寫詩、管家之餘,精神上並不孤單。1862年,寫信給當時著名的雜誌編輯希金生(),請他品評自己的詩作。希金生看到狄更生的天才,但由於她的詩風異於同時,始終沒有鼓勵她出版。雖然狄更生沒有正式出版她的詩,但常在書信中附上詩歌,令其詩開始在親友中流傳。

晚年及身後

埃米莉跟妹妹文妮一樣,終生未婚,替多病的母親管理家事(埃米莉一生大部分時間在家中渡過)。55歲病逝,據診斷是死於布賴特氏病(Bright's disease)(一種腎病)。

狄更生死後,文妮發現其姊留下的詩歌(共有40本詩稿,以及若干散軼的手稿)。蘇珊嘗試助她整理出版,不果。手稿落在奧斯汀的情婦托德()手上,她與希金生最終合力讓狄更生的詩歌面世。後來,狄更生的姪女瑪撒(),即蘇珊的女兒,也出版了狄更生的部分詩歌與書信。1955年,首部未經竄改的狄更生詩全集出版,引起文學界的關注,開始對其人其詩作全新的評估。

創作歷程

早期

埃米莉·狄更生年輕時的社交生活跟一般少女無異,且好作諧詩。未能確定狄更生何時開始認真做詩。她十八岁时,狄更生一家结识了一位叫本杰明·富兰克林·牛顿的年轻律师。在一封牛顿死后狄更生所写的书信中,狄更生写道,他曾经“在去伍斯特求学之前和我的父亲一起工作过两年,并且是我们的家庭中重要的朋友”。[37]尽管他们之间可能并不是恋人关系,牛顿对狄更生的影响却很重大,在狄更生所提到过的一系列年长男士中,就像是她的老师,导师,或者师傅一般,牛顿排在第二位(仅次于亨弗瑞)。[38]

牛顿极有可能给她介绍过威廉.渥兹华斯的作品,他将拉尔夫.华尔多.爱默生的第一部诗集作为礼物送给狄更生,对她以后的创作起到了良好的开头。狄更生之后写道,“他是以我父亲的法学学生的名义教授我,碰触到了文思泉涌的秘密”。[39]牛顿很重视她,深信她,甚至已经将她看做一位诗人。在他深受肺结核的病痛困扰时,他写信给她,并且说他想要活着见到狄更生实现他所预言的成就。[39]传记作家们认为狄更生在1862年的声明──“当我还是小女孩时,我有一位朋友,他教会了我不朽的精神,但是他自己却冒险太近了,以至于他再也没有回来”就是指的是牛顿。[40]

狄更生不但熟记圣经,而且也谙熟当代通俗文学。[41]她可能收到莉迪亚·玛丽亚·蔡尔德寄自纽约的信件,这是牛顿给狄更生的另一份礼物。[21](读过之后,她热情洋溢地写道,这些可以成为一部著作,甚至还有更多的可以这样认为![21])1849年后期,狄更生的兄弟给她偷偷带了一份亨利·沃兹沃思·朗费罗的《卡文那》的抄本(因为他们的父亲可能会不赞同)[42],而且一个朋友借给她夏洛蒂·勃朗特的《简·爱》。[43]《简·爱》的影响难以估计,不过狄更生得到她的第一只也是唯一一只狗时,她将这只纽芬兰犬取名为“卡罗”,这个名字来自于书中角色约翰·李弗斯教士的狗。[43]威廉·莎士比亚对狄更生的一生有着潜在的影响。关于他的戏剧,她给一位朋友写道“为什么紧扣手掌?”,而对另一位朋友写道,“为何需要其他任何一本书?”。[44]

隱居期

随着埃米莉越来越远离外面的世界,从1858年夏天开始,她开始回顾、篩選自己之前的作品,并将它们制作成副本,小心整理成「詩稿」()。这些可能是她最后的遗作[45]。1858年到1865年期间,她创作了40部诗稿,里面最终包括将近800首诗歌。[45]但是没有一个人能在她在世的时候注意到这些作品。

在19世纪50年代晚期,狄更生与塞缪尔·博尔斯(斯普林菲尔德共和报的所有人、主编辑)及其妻子玛丽成为朋友。[46]多年来,他们坚持定期看望狄更生。在此期间,艾米莉寄给博尔斯三十几封信件和将近50篇的诗歌。[47]与塞穆尔的友谊更加鼓舞了狄更生的创作热情,同时塞穆尔在其期刊上也发表了她的几篇诗歌。[48]人们相信在1858年到1861年期间,狄更生创作了被称为“致主人书”三卷本书信,这三组书信都是写给一名不知名的男子,只是简单的署名为“主人”,而这些也成为学者们一直思考争论的话题。[49]

作品風格及特色

狄更生的詩作現存一千七百多首,但很難定出實際數字,因為1860年代起狄更生的書信開始「詩化」,有時候很難界定她寫的是散文還是詩(蘇珊稱為「信詩」())。狄更生不是個出版的詩人,因此留下的大部分詩作只能看作詩稿,完篇的很少,有句無篇的佔大多數。

狄更生的诗歌分为三个截然不同的时期,每一时期的作品都有一些共同的特征:

- 第一时期为1861年以前,这一时期狄更生的作品风格传统,感情自然流入。在狄更生死后,出版了她的作品的托马斯H.约翰逊,只能给狄更生创作于1858年以前的作品中的五部鉴定年份。

- 第二时期为1861年—1865年,这是狄更生最富有创造力的时期,她的诗歌在这一时期更具有活力与激情。据约翰逊估计,狄更生在1861年创造了86首诗,1862年366首,1863年141首,1864年174首。同时,他认为在这一时期,狄更生充分表达了永生和死亡这一主题。

- 第三时期为1866年之后,根据統計,所有狄更生的诗集中有2/3写于该年之前。

狄更生的詩採用一般教會讚美詩的格律:每節四句,第一、三句八音節,第二、四句六音節,音步是最簡單的「輕、重」,第二、四句押韻。例如:

-{Because I could not stop for Death--

He kindly stopped for me--

The Carriage held but just Ourselves--

and Immortality.}-

詩的篇幅短小,多數只有兩至五節,經常破格,常押所謂「半韻」();放棄傳統的標點,多用破折號;名詞多用大寫(但這個習慣在當時很平常);常省略句子成分,有時甚至連動詞也省掉;句法多倒裝,有學者指這是受拉丁文詞序的影響。

狄更生的詩富於睿智,新奇的比喻隨手拋擲,順心驅使各個領域的辭彙(家常或文學的,科學或宗教的),舊字新用,自鑄偉詞。喜歡在詩中扮演不同角色,有時是新娘,有時是小男孩,尤其喜歡用已死者的身分說話。狄更生描寫大自然的詩篇在美國家喻戶曉,常被選入童蒙課本。痛苦與狂喜,死亡與永生,都是狄更生詩歌的重要主題。

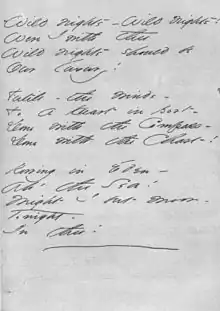

狄更生詩作的音樂性和圖象性,成了近年批評家關注的題目。其詩用的破折號,時長時短,有時向上翹,有時向下彎,有批評家指這些是音樂記號,代表吟咏或歌唱那首詩時的高低抑揚;其詩的詩行往往不是一寫到尾,有時一句詩行會分開兩、三行寫(即是說每行只有兩三個字),有學者認為這是刻意的安排,跟詩意大有關係(另外,狄更生有時會在寄給朋友的詩裡會附上「插圖」)。因此,有人主張要研究狄更生的詩,必須以她的手稿(或手稿的影印本)為文本,才不致扭曲詩意。

- 参见:维基文库有埃米莉·狄更生完整的诗作。

结构和语法

狄更生在“狂风雨夜—狂风雨夜”的手稿中,运用了大量的破折号,不规范的大写,以及独特的文字和意象。这些元素的运用,使她的行文结构在文体和形式上,比传统规范更多样化。在韵律方面,她从不采用韵律格五音步(百年来英语诗歌创作的传统手法),她甚至不用五音步的诗句。她运用的诗句长度不一,从四音节两音步通常到八音节四音步。

自作品自出版以来,她在文中经常使用的 “半韵”或邻韵,就倍受争议。作品的开头很有特色,第一行往往是一个声明或说明(人间即天堂”),第二行则对第一行的内容提出了质疑(不管此天堂是不是彼天堂)。由于大量的押韵和自由的诗体,狄更生的诗歌很容易配乐。而诗句主要采用普通格律(四行一节)或民谣格律,相同的韵律格四音步和三音步相间的诗词,也可把她的诗谱成歌。(这样的歌中大家熟悉的有“伯利恒小镇”和“奇恩异典”)学者安东尼·海克特发现,这种行文特点不仅存在于歌曲中,也存在于圣歌和谜语中。下面引用了一个例子: “谁是东方?/金黄之人/他也许是紫红之人/携日而出 谁是西方?/紫红之人/他也许是金黄之人/带日而落”

20世纪晚期的学者对狄更生所使用的极具个人色彩的标点符号和诗词句法深感兴趣(句长和断句)。在她生前出版的屈指可数的几首诗中,“一个瘦长的家伙在草地”,共和报刊登时又名“蛇”— 对于共和报版本,狄更生抱怨道修改后的标点符号(逗号和句号代替了原文中的破折号)改变了整篇诗歌的意思。

原文为:

A narrow Fellow in the Grass

Occasionally rides –

You may have met Him – did you not

His notice sudden is –共和报版本为:

A narrow Fellow in the Grass

Occasionally rides –

You may have met Him – did you not,

His notice sudden is.

正如法尔所指出的,“蛇突然出现在你面前”,狄更生的版本抓住了相遇时那“窒息的一瞬间”。而再版中的标点符号则 “使她的诗句相对就显得普通了”随着越来越多的关注,人们逐渐认为狄更生的诗句结构和语法“建立在美学基础之上”。

在研究狄更生中具有里程碑式意义的1955年版诗集,虽然相对忠实于原文,但后来的学者指出该版本在文体和布局上偏离了原来的文稿。他们断言,明显的区别可以从不同的破折号的长度和页面排版中得知。

有几册诗集,人们在印刷时使用了大量不同长度和角度的印刷符号,试图保留狄更生手稿中破折号的特点。1988年W.富兰克林注解版诗集,在更忠实于原文的基础上,给乔纳森选择的诗集提供了可用的措辞。同时,富兰克林通过对不同长度的破折号进行排版,使其更接近于手写稿中的破折号。

主要思想

狄更生没有对其审美意向做出任何正式的评价,因为她作品的主题种类多样,她的作品也不仅仅局限于一个范围内。她同埃莫森(一位她所敬仰的诗人)一样,被视为先验论者。但法尔则不同意社会对狄更森的评价,他不同意“狄更生固执的思想阻碍了先验论的进步”的说法。除下面所讨论的主要思想之外,狄更森的诗歌还大量运用幽默,双关,反讽和讽刺等手法。

花与园

法尔发现狄更生的诗和信几乎都是关于花的,花园通常被形容成“想象的世界,在那,花朵通常象征着行动与情感”。在她笔下,有的花与年轻和谦逊相联,比如说龙胆和银莲,有的与谨慎和顿悟相联。她通常附上信和花束把诗送给朋友。法尔注意到,狄更生早期的一首诗,大概写于1859年,好像自然地融入了花中:我的花为俘虏/那期待已久的双目/手指拒绝采摘/细心至极/如果它们可以轻声细语/从早晨到荒野/没有其他的差事/这也是我唯一的祈祷

给「君」的诗

狄更生的很多代表诗都以“阁下”“先生”“君”作为称呼,“君”被视作狄更生永久的爱人。这些忏悔诗经常“灼烧于自我质问”并“令读者通心”,其隐喻体来自狄更生所处年代的文章和绘画。狄更生的家人认为这些诗是写给实实在在的人,但学者们却不这样认为。比如说,法尔认为君是平常人无法达到的一种混合形象,是“具有鲜明个性的人,但却像上帝一样神圣”,他还猜测君可能是“一种基督教的意象”。

病态

狄更生的诗反映了她年轻时便受到疾病、垂死和死亡的困扰,并长期处于这种状态。她的诗中提到过很多死亡的方法:“钉死,淹死,绞死,憋死,冻死,因早产而死,枪击,刀割,以及砍头”,这会令新英格兰的传统妇女大吃一惊。她保持着对“依上帝旨意的死亡”和对“头脑的葬礼”的犀利见解,并用干渴和饥饿的意象来加强效果。研究狄更生的学者维维安 波拉克把这些引用视作狄更生映射自己的潦倒生活的一种自传方式,一种对她矮小、贫困的形象的外在表达。狄更生的一首在心理活动上最复杂的诗揭露了这样一个主题:失去了对生活的渴望会导致自我的死亡,她也视之为谋杀与自杀的结合。

福音诗

狄更生一生写的很多诗是关于全心领悟基督耶稣的教诲的,实际上,很多是写给基督的。她强调了福音书的当代内容并进行了重造,通常是用“风趣的语言和美国的口语”。学者多罗西奥博发现“贯穿于基督诗歌的主要特点是对耶稣生活的敬仰,他还认为狄更生的内心世界可以让她与霍普金斯、埃利奥特、奥登相提并论,排入“奉献于基督教的传统诗人”行列。在一首讲述诞生的诗中,她结合了愉快和风趣,重现了一个古老的主题“上帝定是/一位易被驯服的绅士/在这么冷的天气,走了这么久的路/仅为几个人/通向伯利恒的路上/我和他都只是孩子/得到了提升/崎岖的一亿里程。

未发现的大陆

学者苏珊尤霍絲认为狄更生把头脑和精神看作实实在在的领域,她大部分之前都居住于此。这个极其私人的地方通常被称为“未发现的大陆”以及“精神的家园”,并被自然景观所美化。其他时候,这一景观变得黑暗且令人生畏—城堡和监狱,到处充斥着走廊与房间──构造了一个“我”和“不同的我”共同居住的地方。一个把这些思想融为一体的例子为:我内心的自己—被放逐/经过装饰/我的堡垒已无法攻破/直到所有的心──/可我──攻击了自己/这怎么办/除了放弃──/我—属于我?

认同

_manuscript_of_%22A_route_of_evanescence%22_(1880).jpg.webp)

这首诗第一次被公布于众是在狄更生去世之后出版的诗集中。在金森的支持以及哈珀杂志编辑威廉·迪安·豪厄尔斯为这首诗添加了激赏的注释的情况下,这首诗在1980年首次出版后,大众对此褒贬不一。金森在狄更生的诗集首次出版时,为其作序,他在序中写道,这些诗“具有非凡的力量和见解”。曾任“独立”杂志文学编辑12年的莫里斯·汤普森,在1891年写道,狄更生的诗歌是“难得的个性和独创的混合物”。一些批评家热情洋溢的称颂狄更生的诗歌,但却对其不同寻常的非传统风格提出批评意见。英国作家安德鲁·朗对狄更生的作品嗤之以鼻,他说道“诗歌存在之根本在于,它应该遵守一定的形式和语法,并且在该押韵的时候就得押韵。岁月的智慧和人类的天性也坚持该如此”。诗人兼小说家托马斯·贝利·奥德尔里奇同样对狄更生的是个提出了技术性批评,他在1892年1月的亚特兰大月刊上写道:“很明显,狄更生女士拥有一种非传统的怪诞的幻想。她深受布莱克的神秘主义以及艾默生过分独特的风格的影响……但是她的不协调以及毫无章法可言的——姑且称之为短句是灾难性的……偏远的新英格兰乡村(或者其他任何地方)的古怪,梦幻般半隐居并不能使的她的那些违反常理的诗歌免收批评”。

1897年至1920年早期,评论界对狄更生的诗歌关注不足。直至20世纪初,对狄更生诗歌的关注变得广泛起来,一些评论家甚至认为狄更生的诗歌体现了现代诗的本质。现代评论家倾向于认为狄更生的那些毫无章法可言的诗句是自觉的艺术,而非缺乏只是和技巧的结果。伊丽莎白·谢普利·萨金特在1915年的一篇散文中将诗人的灵感称为“富有冒险精神的”,并且称诗人为“新英格兰贫瘠的土地上开出的最珍贵的花朵”。随着20世纪20年代现代诗的风行,狄更生的那些不遵循19世纪诗体的诗歌不再那么惊世骇俗,并且被新一代的读者所接受。狄更生突然间被评论家们称为伟大的女诗人,她的诗歌也成为文学界竞相热捧的对象。R.P·布莱克莫曾经试图总结和明确外界对于狄更生的评论,他在1973年一篇具有里程碑性质的文章中写道:“……她是一个小我的作家,她不知疲倦的创作着,正如一些妇女不知疲倦的编织和烹调。她的语言天赋和他所处的时代都驱使着她进行诗歌创作和不是反屠杀……正如泰特先生所说,她处在那种先锋的,古怪的诗歌创作的当年。”

第二轮妇女权运动使得作为女性诗人的狄更生受到了更多的文学方面的支持。从女性视角来看第一部收集了狄更生主要作品的文集的话,狄更生被认为是英语文学史上最伟大的女诗人。以往的传记作家和理论家们倾向于将狄更生女性的角色和其实人的角色分开。例如,1952年,乔治·惠彻在其《这是位诗人:埃米莉·狄更生的批判传记》中写道,“也许作为一位诗人【狄更生】可以弥补作为一个女人所不能得到的缺憾。”另一方面,女权主义的批评者认为狄更生作在为一个诗人和作为一个女人之间,存在着必要以及强有力的联系。阿德里安·瑞奇在“美国的维苏威:埃米莉·狄更生的力量”(1976)一文中表示,狄更生女性诗人的身分带给她力量,使得她“既不古怪,也不离奇;她注定会生存下来,运用她的力量,书写她自己的“经济学原理”。”同样的,一些学者质疑狄更生的性取向,他们引证埃米莉·狄更生写给苏珊·吉尔伯特·狄更生大量的诗歌和书信,暗示诗人有一段同性恋的感情,并且推论这段感情会对她的诗歌产生什么样的影响。诸如约翰·科迪,丽莲·费得曼,薇薇安·R·波拉克,保拉·本内特,朱迪·法尔,艾伦·路易斯·哈特以及玛莎·内尔·史密斯认为,苏珊是狄金一生中情爱的中心。

評價

狄更生的詩集在1890年代面世時,普遍受到讀者的歡迎。[55]批評家大都承認狄更生的天才,但只把她看成「怪才」、「鬼才」、「偏才」(情況有點像中國的李賀),而非大詩人。狄更生的詩常常不押韻,格律不齊,被多數論者看作是「無能為力」,都覺得她才氣有餘,但詩藝還未到家。對於狄更生其人,只看作一個戀愛失敗、自我封閉的脆弱女子。

往後數十年,狄更生都保有讀者,但文學地位並沒有提高。到了現代派崛起,狄更生那種聲調不諧、句法支離的詩歌開始被看重,認為能夠代表現代人的感受。1950年代,首部未經竄改的狄更生詩全集出版,使人看到其詩的全貌、真貌,從此狄更生的文學地位被重新評估,已進入所謂「西方正典」。傳記作者也開始強調狄更生獨立、堅強的個性(不一定跟女性主義的興起有關),甚至有人稱狄更生為「阿默斯特的萨德侯爵」,[56]強調她個性中乖僻的一面。

曾在阿默斯特學院任教的詩人佛羅斯特()談到狄更生的詩風:「她一落筆就是『我來了!』然後一頭跳進去,往往無暇照顧格律、韻腳。」()[57]

錢鍾書談到一個狄更生詩中常見的主題:「……如願償欲必致失望生憎……美國女詩人埃米莉‧狄更生所謂『缺乏中生出豐裕來』()者是……眼饞滋慕,腹果乏味,其詩中長言永歎焉……」[58]

出版

生前

1858年至1868年间,狄更生有少量诗歌刊登在由塞缪尔·鲍尔斯(Samuel Bowles)创办的《斯普林菲尔德共和日报》上。这些作品刊出时并未署名,而且被大量修改,加上符合常规的标点和标题。其中的第一首诗《无人认识这枝小玫瑰》(Nobody knows this little rose),发表时可能未经狄更生本人同意。《共和日报》还发表了她的另外几首诗,以《蛇》(The Snake)为题发表的《一位瘦长的君子在草地》(A narrow Fellow in the Grass),以《睡眠》为题发表的《在他们的石膏房安然无恙》,以《日落》(Sunset)为题发表的《在金色中闪耀在紫色中熄灭》(Blazing in the Gold and quenching in Purple)。以诗歌《我品尝未酿之酒》(I taste a liquor never brewed –)的改编版为例,第一节最后两行为了押韵被完全改写了。

原文:

I taste a liquor never brewed –

From Tankards scooped in Pearl –

Not all the Frankfort Berries

Yield such an Alcohol!共和日报版本:

I taste a liquor never brewed –

From Tankards scooped in Pearl –

Not Frankfort Berries yield the sense

Such a delirious whirl!

1864年,狄更生的几首诗歌被改编后发表在《击鼓》上,用来筹集医疗资金,以支持战争(美国南北战争)中的联邦军队。另有一首诗于同年四月发表在《布鲁克林联合日报》上。

十九世纪七十年代,希金斯将狄更生的诗歌推荐给海伦·亨特·杰克逊(Helen Hunt Jackson),巧合的是杰克逊年轻时曾与狄更生就读同一所私立学校。当时杰克逊已经是出版界的资深人士,她说服狄更生将其诗歌《成功被认为最甜美》(Success is counted sweetest)不具名地发表在一个名为《诗人们的假面舞会》(The Masque of Poets)的系列作品中。然而,这首诗仍然被编者按照当时的审美观作了修改。它也是狄更生在世时发表的最后一首诗。

列表

| 詩歌首行 | 出版者加的詩題 | 出版年分 | 附註 |

| Sic transit gloria mundi | A Valentine | 1852 | 一首夾雜拉丁文的諧詩 |

| Nobody knows this little rose | To Mrs.——, with a rose | 1858 | 此詩的出版,並沒有得到狄更生的首肯 |

| I taste a liquor never brewed | The May-Wine | 1861 | |

| Safe in their alabaster chambers | The Sleeping | 1862 | 狄更生對此詩作過多次修改,是她最有名的詩之一 |

| Flowers - Well - if anybody | Flowers | 1864 | |

| These are the days when birds came back | October | 1864 | |

| Some keep the Sabbath going to church | My Sabbath | 1864 | |

| Blazing in gold and quenching in purple | Sunset | 1864 | |

| Success is counted sweetest | Success | 1864, 1878 | 初次出版時沒有詩題 |

| A narrow fellow in the grass | The Snake | 1866 | |

逝世後

狄更生逝世后,拉维尼娅·狄更生(Lavinia Dickinson)遵守诺言将狄更生的大部分书信焚毁。然而耐人寻味的是狄更生将她的四十本诗稿和一些散佚的手稿封存在箱中,却没有留下任何指示。拉维尼娅认识到这些诗稿的价值并且一心期待着将其出版。她先是求助于她兄弟的妻子,后又转向其情人梅布尔·卢米斯·托德(Mabel Loomis Todd)。经过一场纷争,部分诗稿落入托德手中,致使狄更生的诗歌全集直到半个多世纪之后才得以出版。

由梅布尔·卢米斯·托德(Mabel Loomis Todd)和希金森(T. W. Higginson)共同主编的《狄更生诗集》第一辑与1890年11月出版。尽管托德声称只做了必要的改动,但大部分诗歌的标点和大写字母部分都依照 19世纪晚期的标准作了修改,还做了少量措辞上的修改来减少狄更生的不规范用词。最初出版的115首诗在评论界和市场销售上都大获成功,两年内印刷了十一次。《狄更生诗集——第二辑》(Poems: Second Series)随即于1892年出版,至1893年已再版五次;第三辑于1896年面市。1892年时评论如此写道:“整个世界都拨不急待地期待着狄更生的所有作品的出版,她的文字,书信,她的一切文学作品。”两年后,狄更生的两部书信集出版,同样被大量修改。同时,苏珊·狄更生(Susan Dickinson)将狄更生的几首诗歌发表在文学杂志上,如《斯克里布纳杂志》(Scribner's Magazine)和《独立》(The Independent)。

1914年至1929年间,狄更生的侄女玛莎·狄更生·比安奇(Martha Dickinson Bianchi)出版了一个新的系列诗集,其中包含了许多之前从未公开发表的诗歌,同样对标点和大写字母作了规范化的修改。二十世纪三十年代,托德和比安奇编辑出版了另外几卷诗集,逐渐地将更多先前未能发表的诗歌公开发行。

1955年,托马斯·约翰逊(Thomas H. Johnson)主编的一个全新的三卷本诗集出版,这是第一个狄更生作品的学术性版本。它为狄更生及其作品的学术研究奠定了基础。这些诗歌首次以最接近狄更生原稿的方式印制出来。这些诗歌没有标题,只是大致按照时间顺序编了号,大量运用破折号和不规范的大写字母,而且经常出现极其晦涩难懂的词句。三年后约翰逊和多拉·沃德(Theodora Ward)共同编辑出版了完整的狄更生书信集。

其他專長

園藝

狄更生精通園藝,愛培植奇花異卉。学者朱迪·法尔指出:比起诗人,狄更生生前更多的是以园艺爱好者为人所知。[59]狄更生九岁的时候,开始与妹妹一起学习植物学并照管家中的花园。[59]她曾将压花收集到一本66页的皮制封面的标本集中。它包含了她收集,根据林奈体系分类并标记的424种压花标本。[60]

狄更生大宅()內有她自己的花園,其父甚至特別為她興建了一個溫室。当时,其家庭花园在当地很有名,并得到了人们的赞赏。标本集没有保存下来,狄更生没有保留任何园艺笔记或是植物名录,但是从其朋友及家人的信件与回忆中,人们可以清楚了解到这一情况。狄更生的侄女,玛莎·狄更生·比安奇回忆道“铃兰、三色堇铺成一条条地毯,一排排的甜豌豆、风信子,还只是三月,但蜜蜂采的蜜到夏天也吃不完。适逢花期,篱笆上缠满的芍药像是缕缕彩带,另有大片黄水仙,大丛金盏菊让人心驰神往。这简直是蝴蝶的乐园。”[61]

特别的是,狄更生培育有香味的异国花朵,她写道自己:“可以在餐厅与悬挂着盛放植物的篮子的暖房间种植香料群岛上的香料”。狄更生常常送花束给朋友,附上诗句,但是“他们珍视花朵胜过诗句”。[61]

遗产

參考資料

詩集、書信版本

- 第一本狄更生詩集,經竄改(改成傳統的標點,也將少數詩歌改成押韻)

- 首部未經竄改的狄更生詩全集

- 三卷本詩全集,連異文

- 三卷本的書信集

- 手稿影印本

- 較新的異文版本

- 較新的詩全集,部分詩歌經重新編年

- 致蘇珊的書信,部分書信依照原稿的文字排列來排印

評論、傳記

- 早期狄更生傳記的代表作

- 較詳細的傳記

- 有關狄更生的園藝與其詩歌的關係

注釋

- 对于有多少诗歌作品得以出版,不同资料给出的数量不同,但大多介于7到10之间。

- McNeil (1986), 2.

- Bloom (1999), 9; Ford (1966), 122.

- Sewall (1974), 321.

- Sewall (1974), 17–18.

- Sewall (1974), 337; Wolff (1998), 19–21.

- Wolff (1998), 14.

- Wolff (1998), 36.

- Sewall (1974), 324.

- Habegger (2001), 85.

- Sewall (1974), 337.

- Farr (2005), 1.

- Sewall (1974), 335.

- Wolff (1998), 45.

- Habegger (2001), 129.

- Sewall (1974) 322.

- Johnson (1960), 302.

- Habegger (2001). 142.

- Habegger (2001), 148.

- Gura (2004).

- Ford (1966), 18.

- Habegger (2001), 172.

- Wolff (1998), 77.

- Ford (1966), 55.

- 見1880年代狄更生致蘇珊的一首「信詩」。

- Ford, 47–48.

- Habegger (2001), 168.

- Ford (1966), 37.

- Johnson (1960), 153.

- Ford (1966), 46.

- Sewall (1974), 368.

- Sewall (1974), 358.

- Habegger (2001), 211.

- Pickard (1967), 19.

- Habegger (2001), 213.

- 狄更生的遺稿中包括幾封所謂「致主人書」()的草稿,信中表達了強烈的愛情,論者以此推斷狄更生曾迷戀某個男人(獲提名的對象都是年紀大狄更生一截的有婦之夫)。不過,這幾封信是否真有其書,還只是狄更生的文學習作,難以確定。

- Habegger (2001), 216.

- Sewall (1974), 401.

- Habegger (2001), 221.

- Habegger (2001), 218.

- Knapp (1989), 59.

- Sewall (1974), 683.

- Habegger (2001), 226.

- Sewall (1974), 700–701.

- Habegger (2001), 353.

- Sewall (1974), 463.

- Sewall (1974), 473.

- Habegger (2001), 376; McNeil (1986), 33.

- Franklin (1998), 5

- Ford (1966), 39.

- Habegger (2001), 405.

- Habegger (2001), 498.

- Habegger (2001), 501.

- Habegger (2001), 502.

- 《管錐篇》第五冊263-4頁。

- Farr (2005), 3–6.

- Habegger (2001), 154.

- Parker, G9.

_1859.png.webp)