前翼

前翼(canard,又稱前置翼,鴨翼),是一種飛行器配置的稱呼。這種配置的特點是將水平穩定面放在主翼前面,而一般是將水平穩定面裝在後面,稱為尾翼。[1]:85

圖為Saab 37 Viggen,其中藍色部分為前翼

概要

XP-55

.jpg.webp)

SAAB 37

前翼(英文)之所以得名是來自於法語的鴨子,因其配置在前方,像是(胖胖身体小小翅膀的)鴨子(伸长脖子)飞行时的(小)翅膀一樣。

早在1903年,萊特兄弟的萊特飛行器就使用前翼配置,但是在萊特兄弟以後,大部分的飛行器改採用尾翼配置。一個可能的原因是要避免使用萊特兄弟的專利,另一個主要原因是使用前翼配置較不容易穩定,早期的技術較不發達,使用前翼很難設計,尤其民航機對穩定性的要求非常高,所以也不可能採用前翼配置。

因為線傳飛控的進步,終於在1960年代,XB-70超音速實驗機採用前翼配置證明前翼配置可行。加上前翼的操控性比較好,所以近幾年來,許多先進戰機常常採用前翼設計[1]:85, 531,如飆風、颱風、JAS 39、殲-10、殲-20、蘇-30、蘇-34等。當然也是有客機使用前翼的例子,如Tu-144。

特色

為維持穩定的前翼配置,飛行器有幾個特色如下[2]:

較小表面積

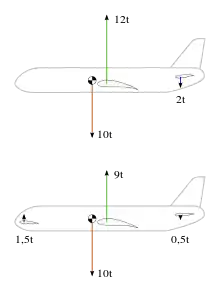

上:傳統的二機翼設計

下:三機翼設計

下:三機翼設計

由於飛機在飛行過程中的重心不斷改變,主翼的升力與飛行器的重量並非成一直線,不能互相抵消,因此需要尾翼提供配平力(trim force)來維持平衡。這樣主翼必須增大面積,提供額外的升力,平衡尾翼產生的向下力,去維持飛行器的俯仰。

在三機翼設計中,配平力由前翼及尾翼共同承擔,前翼提供升力,尾翼提供向下力。主翼只需要提供較小的額外升力去維持俯仰,使得機翼的總表面積可以減少。

採用前翼的飞机

萊特飛行器

萊特飛行器 XP-55

XP-55 XB-70

XB-70 Rutan VariEze

Rutan VariEze Rutan Long-EZ

Rutan Long-EZ 比奇2000

比奇2000 X-29

X-29 F-15 S/MTD

F-15 S/MTD Berkut 360

Berkut 360

X-31

X-31 Cozy MK IV

Cozy MK IV X-36

X-36 XCOR EZ-Rocket

XCOR EZ-Rocket X-50

X-50 洛克希德·馬丁X-59 QueSST

洛克希德·馬丁X-59 QueSST F/A-XX戰鬥機(開發中)

F/A-XX戰鬥機(開發中).svg.png.webp) Santos-Dumont 14bis

Santos-Dumont 14bis.svg.png.webp) De Bruyère C 1

De Bruyère C 1.svg.png.webp) 幻象3 Milan、NG

幻象3 Milan、NG.svg.png.webp) 幻象4000

幻象4000.svg.png.webp) 陣風戰鬥機

陣風戰鬥機.svg.png.webp) Focke-Wulf F 19 Ente

Focke-Wulf F 19 Ente_crowned.svg.png.webp) SS.4

SS.4.svg.png.webp) 震電

震電 前進商務飛機

前進商務飛機 紳寶 37

紳寶 37 JAS 39

JAS 39 幼狮战斗机

幼狮战斗机 狮式战斗机

狮式战斗机 Atlas Cheetah

Atlas Cheetah.svg.png.webp) M.35

M.35.svg.png.webp) M.39B

M.39B.svg.png.webp) BAe EAP

BAe EAP.svg.png.webp)

颱風戰鬥機

颱風戰鬥機 米格-8

米格-8 图-144

图-144 T-4

T-4 苏-33

苏-33 蘇-27M

蘇-27M 蘇-34

蘇-34 苏-37

苏-37 苏-47

苏-47 米格1.44

米格1.44 蘇-30MKI、MKA、MKM、SM

蘇-30MKI、MKA、MKM、SM 殲-8II ACT

殲-8II ACT AD200

AD200 歼-10

歼-10 歼-15

歼-15 歼-20

歼-20 彩虹-3

彩虹-3 光輝 Mk2(開發中)

光輝 Mk2(開發中) TEDBF(開發中)

TEDBF(開發中)

参考資料

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.