S·A·安德烈北极气球探险

1897年S·A·安德烈北极气球探险是北极气球探险活动的一次事故,參与行动的三名成员全部遇难。此次探险以发起者,首位瑞典气球活动家S·A·安德烈命名(1854–97)[1],按计划,氢气球将从斯瓦尔巴群岛出发,前往俄国或加拿大,如果一切顺利,可以直接跨越北极点。由于长期以来瑞典在北极探险上落后于其他国家,此举激起了瑞典民众广泛的爱国热情。

然而,安德烈却忽视了探险计划中与气球相关的诸多早期隐患。驾驭气球的能力决定着旅程的安全性,但大量证据表明当时牵引绳操纵技术还并不完善; 这也终决定了安德烈一行的命运。更为糟糕的是,此项计划中的极地气球Örnen(老鹰号)在巴黎制作完成后未经检测直接运抵斯瓦尔巴群岛;当检测数据显示气球远未达到期望时,安德烈并不相信由此会带来的潜在危险。大多数关注此次探险的现代学生也看好安德烈,他们对科技力量过分高估,却忽视了自然因素。最终,残酷的自然因素成为本次探险失败的主要原因,并最终导致安德烈与他的两位同伴——尼尔斯·斯特林德贝里(1872–97)和克努特·弗兰克(1870–97)丧生[2] 。

安德烈一行于1897年7月从斯瓦尔巴群岛启程,仅仅2天后,气球由于氢气的快速泄露而坠落在浮冰上。虽然并没有成员受伤,但是探险队员必须面对如何穿越浮冰返回的难题。衣物、装备和准备的不足,以及地域困难带来的震撼,使得他们的处境越发艰难。随着10月北极冬季的来临,筋疲力尽的队员在斯瓦尔巴群岛中白岛(Kvitøya)的荒原上停止了前行的脚步,并最终丧生于此地。此后的33年,安德烈一行的命运也成为了北极未解之谜之一。1930年,一次有关安德烈一行最后一次露营的发现在瑞典引发了一场媒体报道浪潮,安德烈一行被纪念和偶像化。此后,随着对有关极地区域探索中爱国主义和雄性主义意识反思的提升,安德烈的动机被重新评估。1967年波·沃夫·桑德曼()的畅销小说《鹰之行》(The Flight of the Eagle,不久被拍成同名电影)成为早期反思的一例。安德烈在其中被描绘的玩世不恭并且软弱,受到赞助商和媒体摆布。当代作家对于安德烈以及两位年轻同伴丧生的事实评价已经较为统一:安德烈和他的同伴受到19-20世纪之交民族主义的强烈影响并最终成为其牺牲品。[3]

S·A·安德烈的计划

19世纪后半页常被称为极地探险的英雄年代。[4] 充满未知和危险的南北极地域激发着时代的幻想热情,并不是由于其本身的生态学意义和文化价值,而是对于科技能力和人类勇气的挑战。

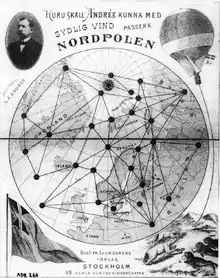

瑞典人S·A·安德烈便是受到此种热情感染的一员,他是斯德哥尔摩专利局的一位工程师,对气球活动充满热情。他提出一项计划:驾驶氢气球借助风力从斯瓦尔巴群岛出发,穿越北冰洋前往白令海峡,抵达阿拉斯加、加拿大或是俄国,此外,按照规划途中将会经过北极点或正好跨越北极点。他曾购买过一只私人气球Svea号,并于1893年进行了9次飞行——从哥德堡或斯德哥尔摩出发,总里程达到了1,500公里。[5] Svea号在常见的西风作用下显得飘忽不定,异常危险(如右图,由艺术家所绘)。一次意外,气球在西风作用下,越过波罗的海飞抵芬兰。最长的一次旅程是从哥德堡东部出发,跨越瑞典,穿过波罗的海抵达哥得蘭島。尽管他看到了一座灯塔并且听到了厄兰岛的浪声,但他依然认为他只是在陆地上飞行,看到的仅仅是几座湖泊而已。

项目推进及资金募集

作为北欧国家,瑞典的北极征服雄心直到19世纪末才逐渐兴起。此时作为瑞典政治附庸[6] 和邻居的挪威已经成为北极探险的翘楚,它们拥有像弗里乔夫·南森这样的先驱者。[7] 同为斯堪的纳维亚半岛国家,瑞典的政治和科学精英们迫切渴望能挽回竞争上的颓势,并以此为己任;恰在此时,能言善辩的安德烈轻为他的设想易地获得了支持。在1895年为瑞典皇家科学院所做的一场报告中,安德烈吊足了听众(由地理学家和气象学家们组成)们的胃口。他设计了一个极地探索气球,要满足4项条件:

- 必须有足够的升力,能够承载三位成员以及科学装备、航拍用的先进照相机、4个月的给养、气球稳定砂囊等总计约3吨的重量。

- 必须能够储存保证30天飞行所需足够的气体。

- 氢气必须在发射地制造并填充。

- 操控性必须得到保障。

安德烈对达到这些指标表示非常乐观, 同时表示更大、密封性更好的气球要在法国制造,一些法国气球使用超过一年依然充满氢气,保持了良好的浮力。对于氢气,可以通过移动氢气制造设备完成在发射点对气球的填充;操控上,他主张使用由他自己在Svea号上试验的牵引绳设备,按惯例与风向设置27°的差角。

安德烈使听众们相信北极的夏天非常适合气球的飞行:极昼使得队员们可以不分昼夜地观测,从而使整个航海时间减半,甚至避免在晚上抛锚这样危险的事情;气球也不会因寒夜而影响浮力;牵引绳操控技术尤其适合由冰原带的地貌,"低摩擦且无植被障碍";北极地区极少的降水量也难以对气球的承重构成威胁;即使是和预期不同,若一些雨雪落在气球上,安德烈称,“零度以上的情况下降水会被溶化,低于零度的降雪会被吹掉,因为气球的移动远比风速来的慢。”听众们被此番言论所打动,忘却了北极夏天多风、大雾、高湿度以及时刻存在的冰雪威胁。学院全部批准了安德烈高达130,800瑞典克朗(相当于今天100万美元以下[8])的预算,其中最大的一笔支出为36,000克朗,用于气球本身。有了此项认可后不久,便引起民间支持热潮,尤以捐献了30,000克朗(以个人名义)的瑞典国王奥斯卡二世和诺贝尔奖创始人阿尔弗雷德·诺贝尔最为显眼。[9]

此举也引起国际关注,欧洲和美国的报纸的读者们对该计划感到非常好奇,并视其为儒勒·凡尔纳科幻小说中描绘的场景。媒体们对探险的预期进行了广泛的推测,从必定死亡说[10] 到顺利凯旋说一应俱全(巴黎探险家和科学家在他们的推测中将气球升级成为了“飞艇”)。

“这些天来,飞船的建造和调试进展神速”,普罗维登斯日报写道,“看起来巴黎的专家和瑞典的科学家都给了安德烈莫大的帮助,气球的性能、细心的指导、极地的气流等因素将会使得影响飞行的不利因素迎刃而解。”[11] 大量对此次科考持乐观态度的专家学者在报纸上随处可见,但在国际上也有不同的声音。由于安德烈成为了瑞典第一位气球活动家,在国内并未有人在浮力和牵引绳技术上有足够专业知识对他表示质疑;但当时有着气球活动传统的德国和法国已经在该领域积累了丰富的经验,有不少人对安德烈的气球设备表示出质疑之声。[12] 然而由于Svea号的意外,所有质疑都没有影响安德烈的乐观态度。在媒体的包围下,他在巴黎与著名气球活动家、制造家Henri Lachambre达成了制造协议,并拟定了气球规格:3层丝制气球;主直径20.5米(67英尺)。最初气球被命名为Le Pôle Nord(法语“北极号”),但不久就改为“老鹰号”。

1896年的挫败

.png.webp)

对于1896年气球的发射尝试,安德烈拥有大批热情的志愿者用以选择。他选中了经验丰富的北极气象学研究员Nils Gustaf Ekholm(1848–1923,他曾在1882–83主攻地球物理学时期探访Spitsbergen岛)和一位杰出的学生尼尔斯·斯汀德伯格(1872–97,最初研究物理和化学)。安德烈探险其中最主要的科考目的在于通过航拍绘制该区域的地图,而斯汀德伯格恰好也致力于业余摄影,并且在制作照相机上也颇有能力。[13] 可以说这支队伍拥有许多有益的科技能力,但却缺乏在极端环境下生存的特定技能。三人皆为久居室内的类型,并且只有斯汀德伯格是位年轻人。安德烈期望能够长期呆在吊篮,所以必要的生存技能并未在他的计划之内。

现代作家们公认安德烈的北极计划是不现实的。他期望风向差不多能够如他所愿,他只需要利用牵引绳进行微调,气球的浮力也能在空中维持30天的航行,并且没有冰雪覆盖在气球上影响气球的重量。[14] 在1896年的尝试中,突如其来并且持续不断的北风挫伤了安德烈的积极性,直接影响到位于Danskøya岛仓库中的气球,最后计划被搁置,气球中的氢气也被放出,安德烈一行各自散去。对于今天来说Danskøya岛附近的北风已经可以预测,但在19世纪末,北极地区的大气流动和预测却依然处于学院派的假设之中。即使对于像Ekholm这样的北极气象研究者来说,也并不能给予安德烈客观风向气候指示,更莫谈基本的观测数据。

另一方面,Ekholm从他自己的测量角度对气球的气密性提出了批评。1896年夏天,在氢气制造以及对气球进行充气时,Ekholm对气球的浮力进行了检测,检测结果使他确信氢气的泄露速度过快,连抵达北极点所需的浮力都难以维持,更莫谈抵达俄国或加拿大了。糟糕的泄露源自接缝处约800万个细小的针线缝隙,即使是采用了丝质封条或者采用了特殊涂漆也并没有太大效果。[15] 气球一天损失68千克升力,再加上大量的负载, Ekholm估计气球仅能在空中维持飞行不超过17天,远非30天。所以当他们打道回府时,他警告安德烈,除非购买更强、气密性更好的气球,否則他不再会参与下一次飞行尝试。

安德烈指责Ekholm的批评是荒谬的。在从斯瓦尔巴群岛返回的船上,Ekholm从氢气车间首席工程师那儿得知了在他测量中出现异常状况的原因:安德烈曾多次密令给气球添注补偿性氢气。安德烈这种自毁长城的做法动机已经无人知晓。在桑德曼纪实性小说《鹰之行》“The Flight of the Eagle” (1967)对安德烈描绘的影响下,一些现代作家怀疑安德烈陷入自我筹款运动的成功中不能自拔。大批赞助人和媒体紧盯着安德烈计划的每一步,并且大肆鼓噪。从安德烈、斯汀德伯格和Ekholm在斯德哥尔摩和哥德堡被大批欢送的人群所簇拥就可见一斑(见右图),所有的预期都汇聚到一点:等待Danskøya岛南风的到来。值得关注的是,安德烈一行与同时返回的弗里乔夫·南森所形成的鲜明对照也刺激着瑞典人的热情:南森一行沉浸在北极探险胜利的光辉下(凭借惊人的勇气和良好的探险计划,南森一行已搭乘“Fram号”胜利返航),而安德烈却连个吊篮都没送上天。桑德曼推测,安德烈恐于面对媒体这样的报道——由于错误的估计,即使没有风的因素,他的气球也同样无法达到南森一行的成就。[16]

1896年行程被迫取消后,人们對参与1897年第二次探险尝试的热情有所消退。但是依然不乏候选人,安德烈选中了27岁的工程师库特·弗兰克()代替Ekholm。弗兰克是一位来自瑞典北部的土木工程师,也是位热衷于长距离山地徒步的运动员。他接手了Ekholm的气象观测任务,虽然没有Ekholm那样丰富的理论储备,但应付此次探险已经足够。

1897年灾难降临

短暂航行

1897年夏天返回Danskøya岛后,队员们发现气球仓库经历冬季风暴后依然完好。风向风速非常适宜,此外安德烈的领导地位也确立无疑,提出质疑并且有能力和安德烈叫板的Ekholm已经被热情颇高、27岁的年轻人弗兰克所取代。[17] 7月11日,在稳定的西南风中,仓库顶棚被拆掉,安德烈一行进入早已准备好的吊篮中,并且给国王奥斯卡以及购买了此次发射独家报道权的报纸“Aftonbladet”发出了临行前的电报。一支庞大的欢送队伍剪断了最后一根气球的固定绳,气球缓缓升起。

气球有两种与外界联系的方式:浮标与信鸽。探险队携带的浮标是使用软木封口的钢桶,通过投入水中或冰原上,凭借洋流运动,告诉发现浮标的人探险队的行动去向。但只有两个浮标被发现过。其中一个于7月11日起飞后不久被安德烈投下,上面写道:“旅行很顺利,我们在海拔约250m的空中飞行,起初方向是北偏东10°,后来是北偏东45°……天气很好,精神头也不错。”另外一个是在一小时后投下,显示他们的飞行高度已达600m。Aftonbladet报曾为探险队提供了信鸽,这些信鸽在挪威北部饲养,并被被寄予厚望能将信息传回那儿,并且信筒上事先用挪威语印上了说明,旨在告诉拿到此信的人将信寄给斯德哥尔摩的报纸。安德烈至少放出过四只信鸽,但只有一只被挪威汽船发现。该信显示,日期是7月13日,方向为东偏南10°,“情况良好。”

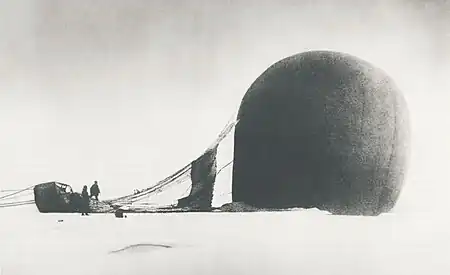

经历了41个小时飞行后,气球在逐渐丧失浮力的情况下挣扎了10个小时29分钟终于坠地。[18] 至此,“老鹰号”共飞行了2天3½小时,并且根据安德烈的记载,在此期间没有人休息过。最终的坠落是非常平缓的,没有人受伤,包括笼子的信鸽也没有影响,所有设备都完好,甚至最脆弱的光学设备和斯汀德伯格的两部相机也没有任何损坏。

冰原跋涉

从7月14日坠落到冰面后,斯汀德伯格所用的那部计划用于绘制航拍地图的高级地图学专用相机,便成了记录他们在北极冰原上艰苦跋涉的工具。斯汀德伯格携带者这部重达7公斤的相机拍摄了200多张照片,为历史留下了珍贵的影像资料,安德烈和弗兰克正在凝视着坠落的“老鹰号”成为其中最为著名的一张照片[19](见条目题图)。同时,安德烈通过他的《首要日志》,弗兰克依靠他的气象学日记,也留下了关于他们一行的详细经历和地理位置。而斯汀德伯格的速记日志则显得更加个人化,包括了他对此次探险的大体感受,以及有关其未婚妻安娜的若干信息。

“老鹰号”上并非没有求生装备,枪支、雪鞋、雪橇、一顶帐篷、一条小船成为了安德烈一行接下来所要倚仗的工具。此前大多数装备并未占据吊篮中宝贵的空间,而是安置在了气球环上,糟糕的是这些装备要么没有妥善保管,要么没有采用应对极地极端环境的防护技术。

猜测及发现

此后的33年,安德烈一行的命运被蒙上了神秘的面纱,有关安德烈一行的民间传说也在瑞典蔓延开来。数年多次搜寻活动伴随着频繁的国内媒体炒作留下了诸多传闻。吊篮和丝质气球残骸的发现或者有关发现的报道、三人坠地的故事、甚至通灵的传说,都引得后人遐想万千,而所有的这一切猜测臆断,都将目光投向了远离斯瓦尔巴群岛和Danskøya岛的地方[20]。后世的Lundström也指出(p. 134),当时国际和瑞典国内的一些报道受到都會傳奇影响,并且对北极附近原住民极不尊重——报纸上频繁地出现了有关三人被北极土著残害或原住民对三人艰难处境漠不关心的臆测。此类臆测和种种怀疑直到1930年才完全消散——这一年安德烈一行在白岛最后一次休息地以及留下的两条小船Bratvaag和Isbjørn号终于被发现。

1930年8月5日,从奥勒松搭乘海豹捕猎船“Bratvaag”号前往斯瓦尔巴群岛进行海况考察的挪威海豹猎人们发现了安德烈一行的遗物。由于时常被大量北极浮冰带阻隔以及冰雾影响,对于捕鲸船和海豹捕猎船来说,当时的白岛通常是不易接近的,然而1930年代夏天却异常温暖,环绕岛屿的浮冰带褪去,能见度也变得好了很多,Bratvaag号的部分船员抓住了这次难得的机会,登上了这座被他们通常叫做“不可接近的岛屿”[21]。海豹猎人奥拉·沙龙和卡尔·图斯维奇在水中搜寻时,在一股水流旁发现了安德烈一行的小船。小船被冰雪覆盖,设备齐整,船只挂钩上清晰地刻着“1896年安德烈极地探险”的铭文。顺着这条挂钩,Bratvaag号的船长皮德·埃利亚森与船员们搜寻了附近区域。一本日志和两具遗体被找到。根据他们衣物中的字母组合,确认了两人的身份——安德烈与斯汀德伯格。

Bratvaag号最终离开岛屿继续他们的捕猎和观测活动,并且决定等冰雪继续融化一段时间后再来寻找进一步的发现。然而拦截了Bratvaag号消息的挪威海豹捕猎单桅纵帆船M/K Isbjørn号于9月5日的晴朗天气中登陆白岛,在给该区域拍照后,他们发现了第三具遗骸——弗兰克,以及不少遗物,包括盛满斯汀伯格胶片和照片的匣子、斯汀伯格的航行日志和地图。后来Bratvaag号和Isbjørn号分别于9月2日和16日将各自的发现分别移交给瑞典科学委员会和挪威特罗姆瑟当局。三位探险队员的遗体于10月5日运抵瑞典首都斯德哥尔摩。[22]

死因探究

1930年三位探险队员的尸体被发现后运回瑞典,未经深入尸检便被火化。致死的原因也给学者们、医学从业人士以及业余历史爱好者们既带来了兴趣也带来了矛盾冲突。他们用侦探的眼光打量可能的每个细节,从食物的线索、疾病症状以及有关死亡地的一切细节等等入手进行推测。在许多细节上已经有普遍的共识。例如,探险队员们主要依靠气球所携带的少量罐头和脱水食物,另外主要依靠半生的北极熊以及偶尔能捕获的海豹。同时他们常受到足部疾病和腹泻的困扰,疲劳、寒冷和潮湿始终伴随左右。当他们从冰原抵达白岛(Kvitøya)时,他们丢掉了帐篷以外的许多装备,即使已经抵达白岛的水岸,由于过度疲劳、饥饿、精神状况或者生理疾病,最终阻止了他们的前行。最为年轻的斯汀德伯格最先倒下,并被同伴“埋葬”(置于一座岩壁的洞穴中)。然而这些说法也常受到质疑。

最为有名并且较有说服力的推测来自一位医学从业者,Ernst Tryde。在其1952年的著作《De döda på Vitön》中描述:探险队员们死于毛线虫病()——由于食用不熟的北极熊肉。在该区域的一只北极熊的尸体上发现了旋毛虫的幼虫。Lundström 和Sundman也持同样的看法,但批评者指出,Tryde观点中的主要症状——腹泻是非特異的,很难单纯归咎于毛线虫病,糟糕的食物条件和生理痛苦都有可能是其原因。此外毛线虫病更多的症状也未显现。而且弗里乔夫·南森和他的同伴Hjalmar Johansen在相似的区域曾大量食用北极熊肉15个月,也并未出现任何疾病反应[23] 也有推测认为队员们由于食用北极熊肝脏导致维他命A中毒,然而日记中显示安德烈已经意识到了此种危险。一氧化碳中毒说也获得少量支持者,如探险家菲尔加摩尔·斯蒂芬森()[24] 。但异议来自找到的便携风炉,风炉被找到时还有煤油残留。斯蒂芬森认为队员们曾使用人工炉灶,这种状况曾在他自己的经历中出现过。来自食物方面的猜测,如罐头的铅中毒、坏血病,罐头食品中毒,自杀(他们携带有大量鸦片),以及北极熊袭击等说法都有一定的相信的人。Kjellström提供了一种相互关联的推测:北极冬季临近带来的严寒和低体温症,加之脱水和疲乏,以及精神状况的恶化共同导致队员们命丧北极。同时也认为Tryde从不重视他们日常生活的本质,比如特别是当冰层在他们流动房子下面大量断裂,并迫使房子撞击在冰川上的小岛上。“后人对于他们死在白岛,但食物依然伴其左右而感到不解,”Kjellström写到,“这种诧异倒不如是他们重又找到了生活的勇气。”(p. 54)[25]

遗留影响

1897年,安德烈大胆却又鲁莽的行径湮没在瑞典人强烈的爱国热情和誓执北极探险之牛耳的美梦中。“工程师”的头衔被越来越多、并且越来越虔诚地用以形容安德烈,也是19世纪末期科技革命时期人们热衷于工程师理想的一种表达。探险队员们离去时人们举行了盛大的欢送仪式,当他们杳无音信后,又被整个国家所纪念。当他们的遗体被发现后,他们两个多月的生存努力和为科学献身的精神被人们给予了英雄般的纪念。对于1930年10月5日他们的遗体抵达斯德哥尔摩时的盛况,瑞典历史学家Sverker Sörlin评价到:“这是瑞典史上最为庄严宏大的国家纪念仪式。恐怕只有1994年波罗的海Estonia号海难的纪念仪式能够与之相比。”(p. 100)

然而,进入20世纪,从波·沃夫·桑德曼的畅销纪实性小说《鹰之行》开始,安德烈英雄主义式的动机得到质疑。在桑德曼的小说中,安德烈被描绘成为媒体需求和瑞典科学、政治诉求的牺牲品,由于恐惧造成的一意孤行远大于他的勇气。桑德曼的观点也涉及了瑞典文化中的许多盲点,后来他的小说被导演简·特洛尔(Jan Troell)在1982年以同名的方式搬上萤幕,并且获得奥斯卡奖提名。

与此同时,对尼尔斯·斯汀德伯格的评价却在不断提高。

1983年美国作曲家多米尼克·阿尔真托以遗留书信和日记内容为基础,为男中音钢琴曲创作了《安德烈的探险》("The Andrée Expedition")系列歌曲。瑞典作曲家Klas Torstensson也以安德烈的探险故事为基础,创作了歌剧《探险》"Expeditionen"(1994-99)。[26]

大多数有关安德烈探险的遗产及发现,如气球残骸、帐篷等遗物,今天都被陈列于瑞典Grenna博物馆安德烈北极探险中心。[27]

參考及注释

- Andrée, christened Salomon August, invariably went by his initials as an adult.

- This assessment is discussed in several contexts in Vår position är ej synnerligen god… by Andrée specialist Sven Lundström, curator of the Andreexpedition Polarcenter (页面存档备份,存于) inGränna,Sweden (see for example p. 131).

- See Kjellström, p. 45, Lundström, p. 131, Martinsson.

- For instance, in the title of John Maxtone-Graham's popularized narrative Safe Return Doubtful: The Heroic Age of Polar Exploration, which has a chapter on the Andrée expedition.

- The most complete account of the Svea voyages is at "Andrées färder" (页面存档备份,存于)

- 此时两国正处于瑞典-挪威联合时期,按照基尔条约,挪威是瑞典的附属国。

- Sven Lundström. . : 19–44 (瑞典语).

- See this price level chart (页面存档备份,存于) from Statistiska centralbyrån (页面存档备份,存于), Sweden.

- Lundström, pp. 21–27.

- Albany, New York. . 1896年1月16日 [2009年4月16日]. (原始内容存档于2016年3月3日) (英语).

- Providence Journal (页面存档备份,存于), 罗德岛普罗维登斯, 1896年1月21日. Both the examples given here come from "The Mystery of Andree" (页面存档备份,存于), an extensive archive of American newspaper reports from 1896–99.

- Lundström, p. 28–29 mentions in particular Gross in Germany and the Renard brothers in France.

- Lundström, p. 36.

- The account of Andrée's and Ekholms computations and hypotheses in this section relies on Kjellström, passim.

- Lundström, p. 59.

- See Kjellström, p. 45, and Lundström, pp. 69–73.

- The information in the 1897 section comes from Lundström, pp. 73–114, unless otherwise indicated.

- Kjellström, p. 45.

- The account in this section is based on the expedition's diaries and photos in Med Örnen mot polen plus some of Sven Lundström's commentary in "Vår position är ej synnerligen god…".

- [安德烈之谜]. prism.org. [2009-03-22]. (原始内容存档于2017-07-23) (英语).

- [航行的终点—— Bratvaag号的发现]. prism.org. [2009-03-22]. (原始内容存档于2020-08-21) (英语).

- [进一步的发现;Isbjørn号的探索]. prism.org. [2008-03-22]. (原始内容存档于2020-05-15) (英语).

- See Kjellström, pp. 50—51, and Personne.

- 《'北极未解之谜(Unsolved Mysteries of the Arctic)'》,菲尔加摩尔·斯蒂芬森著

- Mark Personne,一位中毒研究专家,罐头食品中毒观点的提出者. (PDF): 54. 2000年 [2009年2月15日]. (原始内容 (pdf)存档于2009-03-26) (瑞典语).

- Sveriges Radio portrait of the composer

- Andreexpeditionen Polar Centre (页面存档备份,存于).

參考文獻

- (瑞典文) Andréexpeditionen Polar Centre, Grenna, Sweden. Accessed on February 5, 2009.

- Andrée, S. A., Nils Strindberg, and Knut Frænkel (1930). Med Örnen mot polen: Andrées polarexpedition år 1897. Stockholm: Bonnier, 1930. The London edition of the English translation, by Edward Adams-Ray, is The Andrée diaries being the diaries and records of S. A. Andrée, Nils Strindberg and Knut Fraenkel written during their balloon expedition to the North Pole in 1897 and discovered on White Island in 1930, together with a complete record of the expedition and discovery; with 103 illustr. and 6 maps, plans and diagrams (1931); while the New York edition of the same translation is Andrée's Story: The Complete Record of His Polar Flight, 1897, Blue Ribbon Books, 1932.

- (瑞典文) "Andrées färder", Svenska ballongfederationen. Accessed on March 5, 2006.

- (瑞典文) Grenna Museum Andrée biography. Accessed on March 5, 2006.

- (瑞典文) Kjellström, Rolf (1999). "Andrée-expeditionen och dess undergång: tolkning nu och då", in The Centennial of S.A. Andrée's North Pole Expedition: Proceedings of a Conference on S.A. Andrée and the Agenda for Social Science research of the Polar Regions, ed. Urban Wråkberg. Stockholm: Center for History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

- (瑞典文) Lundström, Sven (1997). "Vår position är ej synnerligen god…" Andréexpeditionen i svart och vitt. Borås: Carlssons förlag. Lundström is the curator of the Andreexpedition Polarcenter in Gränna, Sweden.

- Martinsson, Tyrone (2004). "Recovering the visual history of the Andrée expedition: A case study in photographic research". In Research Issues in Art Design and Media, ISSN 1474-2365, issue 6. Accessed February 27, 2006. This paper is based on Martinsson's doctoral dissertation from 2003.

- "The Mystery of Andree"(页面存档备份,存于), an extensive archive of American daily newspaper articles 1896–99, from reports of the preparation and the launch to guesswork and rumours about the explorers' fate. Accessed on March 5, 2006.

- (瑞典文) Personne, Mark (2000). "Andrée-expeditionens män dog troligen av botulism". Läkartidningen, vol. 97, issue 12,1427–1432. Accessed on March 13, 2006.

- Sörlin, Sverker (1999). "The burial of an era: the home-coming of Andrée as a national event", in The Centennial of S.A. Andrée's North Pole Expedition: Proceedings of a Conference on S.A. Andrée and the Agenda for Social Science Research of the Polar Regions, ed. Urban Wråkberg. Stockholm: Center for History of Science, Royal Swedish Academy of Sciences.

- Sundman, Per Olov (1967). Ingenjör Andrées luftfärd. Stockholm: Norstedt. Translated in 1970 by Mary Sandbach as The Flight of the Eagle, London: Secker and Warburg. The 1982 film Flight of the Eagle by Jan Troell is based on this novel.

- (瑞典文) Tryde, Ernst Adam (1952). De döda på Vitön: sanningen om Andrée. Stockholm: Bonnier.

深入阅读

- Pavlopoulos, George (2007). "300 Kelvin degrees in the afternoon". ("300 βαθμοί Κέλβιν το απόγευμα"). A novel in Greek about the echo of that expedition today, in Western societies, in an era in which the polar ice is melting. Athens: Alexandria. . Accessed on May 13, 2008.

- Sollinger, Guenther (2005), S.A. Andree: The Beginning of Polar Aviation 1895-1897. Moscow. Russian Academy of Sciences.

- Sollinger, Guenther (2005). S.A. Andree and Aeronautics: An annotated bibliography. Moscow. Russian Academy of Sciences.

外部链接

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:S·A·安德烈北极气球探险 |

- (波兰文) Andrzej M. Kobos "Orłem" do bieguna,有关当年探险活动的高质量图片及注释。

- 气球探险家(The Balloonist)(页面存档备份,存于) MacDonald Harris著,纽约,Farrar, Straus, & Giroux, 1976年,ISBN 0-374-10874-9 ISBN 0-380-01739-3.

- 豆瓣上关于电影《鹰之行》的简介