1937年溫莎公爵伉儷訪德

1937年10月,溫莎公爵愛德華與華麗絲·辛普森到訪納粹德國。公爵於1936年12月11日退位,並由他的弟弟乔治六世繼位。之後愛德華獲封溫莎公爵的頭銜,並於1937年6月迎娶了華里絲·辛普森。在此期間,他似乎對納粹德國表示同情。而在同年9月,他宣布打算私下前往德國參觀工廠。而他的興趣就是研究在歐洲戰爭下該國工人階級的社會和經濟狀況。公爵的支持者認為他是英國和德國之間潛在的和平締造者,但是英國政府拒絕批准。英國政府懷疑納粹會利用公爵的存在進行宣傳,因此英國政府拒絕批准這樣的角色設定,並且反對巡迴訪問。溫莎熱切希望得到他的妻子支持,卻遭到妻子的拒絕。建制派經歷國事訪問後同意他的請求,他答應政府保持低調。巡迴訪問在10月12日至23日進行。

公爵和公爵夫人被德意志勞工陣線正式邀請到該國,並且受到其羅伯特·萊伊領導人的大部分陪護. 為了重整努力,這對夫婦參觀了工廠, 其中許多正在生產軍需,並且視察了德軍。他們與高級納粹成員(例如 約瑟夫·戈培爾、赫爾曼·戈林、約阿希姆·馮·里賓特洛甫 、阿爾伯特·斯佩爾)會面,並和阿道夫·希特勒在貝希特斯加登見面。公爵與希特勒進行了很長時間的私下對話,但是由於在戰爭中失去了會議紀要,因此不確定他們會談的實際內容。公爵夫人與希特勒的代表魯道夫·赫斯共進下午茶。希特勒很同情溫莎公爵,並定期會見公爵夫人。

英國政府不容許影響事態發展,並禁止其駐德國外交人員與公爵和公爵夫人進行任何高層互動。英國人對這次巡迴訪問的民意淡然,大多數人認為巡迴訪問品味低劣,破壞了喬治六世執政的第一年。公爵原本打算在美國進行巡迴訪問,但是由於納粹德國鎮壓德國的工人階級活動,導致了反對派對溫莎公爵反對浪潮。這導致美國訪問被取消。現代歷史學家傾向於將1937年的巡迴訪問看作是公爵缺乏判斷力和無視對他所得到建議的反映。

背景

喬治五世於1936年去世,愛徳華八世在其死後繼位[1]。不久,他宣布將與華麗絲·辛普森結婚,華麗絲·辛普森在此之前已經離過兩次婚了。[2] 從政治和道德的角度來看,她都不是英國政府和英國王室的王室配偶。 [3] 作為國王,愛德華曾是國王的英格蘭教會名義會長,英格蘭教會禁止離婚的人在其前配偶的一生中再婚; 辛普森以前的兩個丈夫全部都還活著。批評者相信,這違反了愛德華的就職宣誓,而君主立憲制削弱了他的地位。[4] 愛德華八世知道斯坦利·鮑德溫如果國王強迫這個問題,政府幾乎肯定會辭職。[5]

愛德華意識到自己的家人、政府、教會和人民都不會支持這場婚姻。[6] 因此,在1936年12月, 愛德華八世退位。[7] 他的弟弟約克公爵 繼位後,稱為喬治六世,而愛德華退位後被封為溫莎公爵。[8] 他和辛普森於次年六月在法國結婚,[7] 並於維也納完成蜜月旅行。他們回到巴黎,在巴黎建立了總部。[9]

政治背景

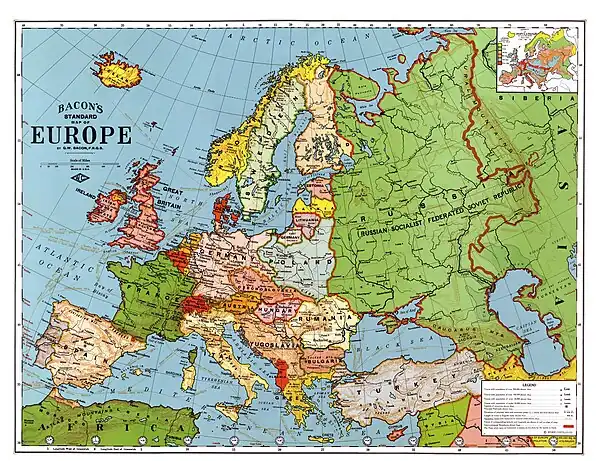

去年爆發的西班牙內戰 令歐洲各勢力心煩意亂, 特別是蘇聯、意大利和德國。[10][11] 納粹德國變得越來越咄咄逼人,並且在過去幾年裡一直在重新武裝。儘管外交政策仍然是綏靖主義,英國開始有一種對未來的政治不安感和對戰爭的期待[12] 鮑德溫於 1937 年 5 月辭去總理職務[13]並被他的副手內維爾·張伯倫取代。[14]

歷史學家邁克爾·布洛赫說,雖然事後看來,這次訪問可以被視為一個糟糕的決定,但當時並沒有不合時宜。他指出,“戰爭仍然是兩年之後,關於納粹的好奇心很激烈,而且許多可愛的人接受了政府邀請。三十年代中期去德國拜訪希特勒就像六十年代去中國拜訪毛澤東一樣時髦”。[15] 前總理大衛·勞萊喬治 在溫莎公爵到訪德國前兩年曾經去過納粹德國,[16] 工黨 (英國)的領袖,和平主義者喬治·蘭斯伯里與第一代哈利法克斯伯爵愛德華·伍德於1937年4月與希特勒會面,[17]英國 外交、國協及發展事務大臣,後來訪問了納粹元首赫爾曼·戈林- 第二個月。[16] 哈利法克斯的旅行“表面上......是一個社交之一”,[18] 現代歷史學家說,也這是政府與希特勒發起談判的機會 。[19] 同樣,希特勒邀請了許多非德國人 - 例如阿迦汗三世,[20]

皇室和政府的觀點

據說喬治六世被他哥哥在如此微妙的時刻進入歐洲政治事務嚇壞了。在歐洲變得越來越緊張,並持續進行軍備競賽,各大國之間都減少了他們的政治迴旋餘地。 沃爾特·蒙克頓 公爵的計劃是"一個炸彈,一個壞的"。[21]因此國王特別氣憤,因為溫莎退位後,他說他打算避免公開露面。[22] 皇家傳記作家薩拉·布拉德福德表示,這次訪問表明溫莎無意退休。相反,他打算獨立於國王或政府的意願行事。[23]

當時的人意識到了這次德國之行的負面含義。他這個宣佈讓當時所有的人都大吃一驚,[24] 連那些同情溫莎的人,如溫斯頓·邱吉爾和第一代比弗布魯克男爵馬克斯·艾特肯都試圖勸阻他不要去。[9] 但公爵夫人的老朋友赫爾曼·羅傑斯對這次旅行的干預也被證明是不成功的。[25] 歷史學家們認為當時的政府已經懷疑溫莎有「對干涉國家事務的權利有強烈的看法」。[26] 外交、國協及發展事務部 警告公爵,納粹是宣傳專家:公爵同意了,但答應在那裡不公開講話。[16] 歷史學家認為,政府擔心公爵能夠在他周圍召集一個政黨, 在政府控制之外宣傳他自己的個人外交政策。[27]

溫莎說,他這次訪問的意圖是"沒有任何政治考慮,只是作為一個獨立觀察員研究工業和住房狀況。"[28] 他說,我們不能忽視德國正在發生的事情,"儘管它可能沒有得到人們的全部認可"。[28] 溫莎公爵對改善工作條件的事業表示同情。[29]

唐納森認為,他的觀點"在英國引起了冒犯,因為根據那裡的意見,這類問題不是王室關心的問題"。[30] 學者阿德里安·菲力浦斯強調,這樣的聲明意在轉移溫莎與沃利斯·辛普森的公開關係。[31]

溫莎公爵的政治觀

溫莎公爵是一名德國的崇拜者[32][33] 並且可以流利的使用德語,[34][35] 在公爵的日記中,他稱德語為許多海外英國人的母語。[36]溫莎公爵的曾祖父就是一名德國人,而他的曾祖母維多利亞女王 則是一名德國的公主。[37] 而英國王室的官方名稱薩克森-科堡-哥達王朝在 第一次世界大戰中為皇室帶來了一些政治問題。[38] 當英國政府在1916年向德國訂購了新的一批戰略轟炸機 後,公爵收獲了一批新的反對者。[39] [40]他也知道,德國的血統正在強烈的影響着他[41] ,研究人員認為公爵由於他的血統使他非常熱愛德國文化。[42][43] 作為一名曾經就讀於牛津大學莫德林學院的威爾斯親王 ,這次訪問僅次於赫爾曼·費德勒在戰爭開始前的兩次德國訪問。[7] 他的其中一個朋友亨利·錢農,是英國西紹森德區的工黨 (英國) 的議員,在1936年稱公爵正在帶領英國走向獨裁,並且成為一個親德的國家。[44][45]享利認為,部分的英國統治階級也持有相同的觀點,[46],並且有很多英國的內部人員懷疑他在任職期間曾做為希特勒的間諜,儘管他在自傳中否認了這一觀點。[47][48] 聯邦調查局 在此期間一直監視著她,並從此得出一個結論,她對納粹德國感到同情。有傳言稱,在20世紀30年代中期擔任德國駐倫敦大使時可能與他人發生了性關係。阿爾伯特·馮·門斯多夫相信, 溫莎公爵讚成德國的法西斯主義對抗歐洲的共產主義。[49]

溫莎公爵後來將他在20世紀30年代的立場描述為對他所說的第一次世界大戰這埸無休止的恐怖戰爭的反應 [50] ,並且表示,這促使他支持英國政府對希特勒實行的綏靖政策,後者將公爵視為盟友,相信作為國王,溫莎會加強 德英關係。 亞伯特·史佩爾後來說,希特勒確信“透過溫莎公爵,就可以實現永久友好關係。 如果他選擇留下來,一切都會有所不同。”[51][52]傳記作者安妮·塞巴認為,公爵想恢復因第一次世界大戰而破裂的密切關係.[53] 他還想讓他的新妻子成為國是訪問的核心。 歷史學家泰德·鮑威爾認為,公爵可能會訪問任何接受他妻子的國家。[54] 福伍德男爵指出唯一可能的國事訪問是去德國[55]他還指出公爵希望向他的妻子證明他退位沒有使他失去任何的東西。[56]

序曲和組織

法國商人查爾斯·貝多在婚禮前與公爵進行了一次德國之行。溫莎對這次德國之行表示贊同,認為這是提高自己形象的一種方式。奧斯卡·索爾伯特在1937年4月也表示建議公爵去德國旅遊。

參考文獻

- Adams 1993,第35頁.

- Sebba 2013,ch.7 §12.

- Ziegler 1991,第305–307頁.

- Beaverbrook 1966,第39–44, 122頁.

- Perkins 2006,第103頁.

- Ziegler 1991,第236頁;Howarth 1987,第62頁;Bradford 2013,第241頁;Pope-Hennessy 1959,第574頁.

- Matthew 2004.

- Taylor 1992,第401–403頁.

- Bloch 1988,第112頁.

- Taliaferro, Ripsman & Lobell 2012,第4頁.

- Buchanan 2014,第55頁.

- McDonough 1998,第1–4頁.

- Laybourn 2001,第23頁.

- Laybourn 2001,第69–70頁.

- Bloch 1988,第112–113頁.

- Bloch 1988,第113頁.

- Ascher 2012,第202頁.

- Gilbert 1982,第210頁.

- Schwoerer 1970,第354, 374頁.

- Wilson 2013,第127頁.

- Roberts 2000,第49頁.

- Cadbury 2015,第51頁.

- Bradford 2013,第427頁.

- Allen 1984,第102頁.

- Morton 2018,第252頁.

- Middlemas 1969,第979頁.

- Cadbury 2015,第52頁.

- Bloch 1988,第117頁.

- Middlemas 1969,第996頁.

- Donaldson 1974,第353頁.

- Phillips 2016,ch.8 §7.

- Hichens 2016,ch.1 §8.

- Hichens 2016,ch.5 §8.

- Roberts 2000,第41頁.

- Bryan & Murphy 1979,第391頁.

- Windsor 1951,第41頁.

- Petropoulos 2008,第152頁.

- Winter & Kochman 1990,第173頁.

- West 2014,第14頁.

- Roberts 2000,第14頁.

- Windsor 1951,第98頁.

- Hichens 2016,ch.1 §12.

- Bryan & Murphy 1979,第171–172頁.

- Brendon 2016,ch.3 §8.

- Marr 2009,第338頁.

- Vickers 2011,第322頁.

- ODNB 2004.

- Higham 2004,第203頁.

- Rose 1983,第391頁.

- Windsor 1951,第122頁.

- Speer 1970,第118頁.

- Williams 2020,第230頁.

- Sebba 2013,ch.11 §10.

- Powell 2018,第227頁.

- Morton 2015,ch.8 §4.

- Boyd 2018,ch.14 §29.

書籍

- Adams, R. J. Q. . Stanford: Stanford University Press. 1993. ISBN 978-0-80472-101-1.

- Allen, P. . New York: Stein and Day. 1984. ISBN 978-0-81282-975-4.

- Ascher. . Stanford, California: Stanford University Press. 2012. ISBN 978-0-80478-459-7.

- BBC News. . 10 March 2016 [28 December 2018]. (原始内容存档于23 November 2016).

- Beaverbrook, M. A., Taylor, A. J. P. , 编, , London: Hamish Hamilton, 1966, OCLC 958201195

- Beschloss, M. R. . New York: Simon and Schuster. 2002. ISBN 978-0-74324-454-1.

- Bloch, M. 1st American. New York: Coward, McCann. 1983. ISBN 978-0-69811-177-6.

- Bloch, M. . London: Little, Brown. 1988. ISBN 978-0-34900-108-1.

- Bloch, M. . London: Weidenfeld & Nicolson. 1996. ISBN 978-0-29783-590-5.

- Bouverie, T. . London: Random House. 2019. ISBN 978-1-47354-775-9.

- Boyd, J. . New York: Pegasus. 2018. ISBN 978-1-78396-381-2.

- Bradford, S. electronic. London: Penguin. 2013. ISBN 978-0-24196-823-9.

- Brendon, P. electronic. London: Penguin. 2016. ISBN 978-0-24119-642-7.

- Brook-Shepherd, G. . London: Palgrave Macmillan. 1963. OCLC 246148103.

- Bryan, J. M.; Murphy, C. J. V. . New York: Morrow. 1979. ISBN 978-0-68803-553-2.

- Buchanan, A. . Cambridge: Cambridge University Press. 2014. ISBN 978-1-10704-414-2.

- Cadbury, D. electronic. London: Bloomsbury. 2015. ISBN 978-1-40884-509-7.

- Chadwick, O. . Cambridge: Cambridge University Press. 1998. ISBN 978-0-52163-756-5.

- de Vries, S. electronic. Melbourne: Pirgos Press. 2012. ISBN 978-1-74298-269-4.

- Doerries, R. R. (编). . London: Routledge. 2003. ISBN 978-1-13577-289-5.

- Donaldson, F. L. . London: Weidenfeld and Nicolson. 1974. OCLC 251334013.

- Evans, R. J. electronic. London: Penguin. 2005. ISBN 978-0-71819-681-3.

- Evans, R. J.; Hencke, D. . 29 June 2002 [19 December 2018]. OCLC 819004900. (原始内容存档于2014-07-20).

|journal=被忽略 (帮助) - Gilbert, M. . Boston, Massachusetts: Houghton Mifflin. 1982. ISBN 978-0-39531-869-0.

- Hamilton, A. . London: Prentice Hall. 1986. ISBN 978-0-13783-358-0.

- Higham, C. . London: Pan. 2004. ISBN 978-0-33042-678-7.

- Hichens, M. electronic. Kibworth: Book Guild Publishing. 2016. ISBN 978-1-91132-041-8.

- Howarth, P. . London: Hutchinson. 1987. ISBN 978-0-09171-000-2.

- Kershaw, I. . London: Penguin. 2015. ISBN 978-0-24118-715-9.

- Laybourn, K. . New York: ABC-CLIO. 2001. ISBN 978-1-57607-043-7.

- Lepage, J-D. G. G. . Jefferson, North Carolina: McFarland. 2017. ISBN 978-1-47666-760-7.

- Manvell, R.; Fraenkel, H. . New York: Skyhorse. 2010 [1960]. ISBN 978-1-61608-029-7.

- Manvell, R.; Fraenkel, H. . London: Frontline Books. 2011 [1962]. ISBN 978-1-84832-600-2.

- Meissner, H. electronic. New York: The Dial Press. 1980 [1978]. ISBN 978-0-80376-212-1.

- Marr, A. . London: Macmillan. 2009. ISBN 978-0-23074-524-7.

- Martin, R. G. . New York: Simon and Schuster. 1973. ISBN 978-0-67121-810-2.

- Matthew, H. . Oxford Dictionary of National Biography. 2004 [28 December 2018]. (原始内容存档于2020-06-25).

- McDonough, F. . Manchester: Manchester University Press. 1998. ISBN 978-0-71904-832-6.

- Mendelssohn, K. . London: Macmillan. 1973. OCLC 716850690.

- Merriman, J. M. . New York: W.W. Norton. 1996. ISBN 978-0-39396-888-0.

- Meyers, J. . New York: William Morrow. 1998. ISBN 978-0-6881-549-43.

- Middlemas, K. . London: Weidenfeld and Nicolson. 1969. OCLC 905243305.

- Mitchell, A. H. . Jefferson, North Carolina: McFarland. 2007. ISBN 978-0-78642-458-0.

- Morton, A. electronic. New York: Hachette. 2015. ISBN 978-1-78243-465-8.

- Morton, A. electronic. New York: Hachette. 2018. ISBN 978-1-78243-723-9.

- Pauwels, J. R. . Toronto, ON: James Lorimer. 2015. ISBN 978-1-45940-872-2.

- Perkins, A. . London: Haus Publishing. 2006. ISBN 978-1-90495-060-8.

- Petropoulos, J. . Oxford: Oxford University Press. 2006. ISBN 978-0-19979-607-6.

- Petropoulos, J. . Urbach K. (编). . Prinz-Albert-Forschungen/Prince Albert Research Publications IV. Munich: Walter de Gruyter. 2008: 147–160. ISBN 978-3-59844-123-3.

- Phillips, A. electronic. London: Biteback Publishing. 2016. ISBN 978-1-78590-157-7.

- Pope-Hennessy, J. . London: G. Allen and Unwin. 1959. OCLC 905257338.

- Powell, T. . Oxford: Oxford University Press. 2018. ISBN 978-0-19251-456-1.

- Roberts, A. . Berkeley, California: University of California Press. 2000. ISBN 978-0-52022-803-0.

- Rose, Kenneth. . London: Weidenfeld and Nicolson. 1983. ISBN 978-0-297-78245-2.

- Schwoerer, L. G. . The Historian. 1970, 32: 353–375. OCLC 679014508.

- Sebba, A. electronic. New York: St Martin's Press. 2013. ISBN 978-1-25002-218-9.

- Sereny, G. . London: Picador. 2016. ISBN 978-0-33047-629-4.

- Sigmund, A. M. . Richmond Hill, Ontario: NDE. 2000. ISBN 978-1-55321-105-1.

- Simpson, K. E. . London: Rowman & Littlefield. 2016. ISBN 978-1-44226-163-1.

- Smelser, R. . New York: Berg Publishers. 1988. ISBN 978-0-85496-161-0.

- Speer, A., , New York: Macmillan, 1970, OCLC 869917120

- Strobl, G. . Cambridge: Cambridge University Press. 2000. ISBN 978-0-5217-8265-4.

- Taliaferro, J. W.; Ripsman, N. M.; Lobell, S. E. . Lobell, S. E.; Taliaferro, J. W.; Ripsman, N. M. (编). . Cambridge: Cambridge University Press. 2012: 1 36. ISBN 978-1-13953-677-6.

- Taylor, A. J. P. . Oxford: Oxford University Press. 1992. ISBN 978-0-19280-140-1.

- Time-Life. . The Third Reich. New York: Time-Life Books. 1990. ISBN 978-0-8094-6987-1.

- TNA. . The National Archives. Kew. 13 October 1937 [16 June 2020]. (原始内容存档于2021-05-25).

- Ullrich, V. I. 由Chase, J.翻译. London: Bodley Head. 2016. ISBN 978-1-84792-285-4.

- ODNB. . Oxford Dictionary of National Biography. 2004 [19 December 2018]. (原始内容存档于19 December 2018).

- Unwin, B. electronic. London: Bloomsbury. 2010. ISBN 978-0-85771-733-7.

- Urbach, K. . Oxford: Oxford University Press. 2015. ISBN 978-0-19870-366-2.

- Vickers, H. . London: Hutchinson. 2011. ISBN 978-0-09193-155-1.

- Vincent, J. . Vincent J. (编). . Manchester: Manchester University Press. 1984: 616–621. ISBN 978-0-71900-948-8.

- Watt, G. . Ecclesiastical Law Journal. 2017, 19: 325–341. OCLC 423735429.

- West, E. . London: Bloomsbury Publishing. 2014. ISBN 978-0-74781-488-7.

- Williams, R. . London: Simon & Schuster. 2020. ISBN 978-1-47117-936-5.

- Wilson, J. . Barnsley: Pen and Sword. 2013. ISBN 978-1-78303-004-0.

- Windsor, E. . London: Cassell & Co. 1951. OCLC 776742761.

- Winter, G.; Kochman, W. . New York: St Martin's Press. 1990. ISBN 978-0-86051-706-1.

- Wyllie, J. . Cheltenham: History Press. 2019. ISBN 978-0-75099-362-3.

- Ziegler, P. . New York: Alfred A. Knopf. 1991. ISBN 978-0-39457-730-2.