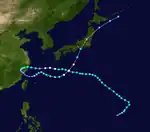

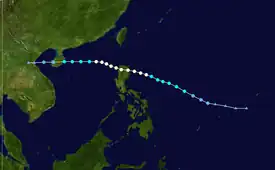

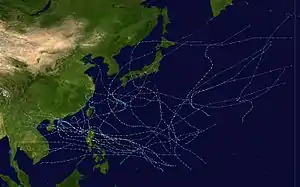

1974年太平洋颱風季

1974年太平洋颱風季泛指在1974年全年內的任何時間,於赤道以北及國際換日線以西的太平洋水域,以及南中國海所產生的熱帶氣旋。雖然有關方面並沒有設下本颱風季的指定期限,但大部份於西北太平洋的熱帶氣旋通常都會於五月至十二月期間形成。

| 1974年太平洋颱風季 | |

|---|---|

氣旋季總結圖 | |

| 氣旋季長度 | |

| 首個系統形成 | 1月9日 |

| 末個系統消散 | 12月24日 |

| 最強風暴 | |

| 名稱 | 姬羅莉亞 |

| • 最高風速 | 220 km/h(140 mph) (1分鐘平均風速) |

| • 最低氣壓 | 930 hPa(mbar) |

| 氣旋季統計 | |

| 熱帶低氣壓數 | 35 |

| 風暴數 | 32 |

| 颱風數 | 16 |

| 死亡人數 | 不明 |

| 財產損失 | 不明 |

| 主題頁 - 專題 - 編輯指南 |

本條目的範圍僅侷限於赤道以北及國際換日線以西的太平洋及南海的水域。於赤道以北及國際換日線以東的太平洋水域產生的風暴則被稱為颶風,並被列入1974年太平洋颶風季。在西太平洋產生的熱帶風暴是由聯合颱風警報中心命名,國際編號為74xx。而凡進入或產生於菲律賓風暴責任範圍以內的熱帶低氣壓,菲律賓大氣地理天文部門(PAGASA)都會為它們訂立一個菲律賓名稱,作當地警報用途;因此同一個風暴有時候會有兩個不同的名稱。

以下各熱帶氣旋資訊以熱帶氣旋存在期間的最強形態為準。

| 等級 | 風速 | |

|---|---|---|

| 超級颱風 | ≥130節 ≥240公里每小時 | |

| 颱風 | 63–129節 118–239公里每小時 | |

| 熱帶風暴 | 34–62節 63–117公里每小時 | |

| 熱帶低氣壓 | 22–33節 41–62公里每小時 | |

已被國際命名的熱帶氣旋

在1974年,有35個熱帶低氣壓形成,其中32個成為了熱帶風暴,16個成為了颱風,但沒有任何熱帶低氣壓成為了超級颱風。

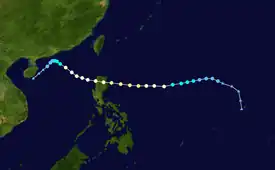

颱風戴娜 (Dinah)

PAGASA:Bising

| 1級 颱風(SSHWS) | |

| |

| 持續日期 | 6月7日-6月14日 |

|---|---|

| 強度 | 130 km/h(80 mph) (一分鐘) 965 hPa(mbar) |

- 當地懸掛最高風球信號:

三號強風信號

三號強風信號

颱風艾菲 (Ivy)

PAGASA:Iliang

| 2級 颱風(SSHWS) | |

| |

| 持續日期 | 7月16日-7月24日 |

|---|---|

| 強度 | 175 km/h(110 mph) (一分鐘) 950 hPa(mbar) |

- 當地懸掛最高風球信號:

三號強風信號

三號強風信號

熱帶風暴芸蒂 (Wendy)

PAGASA:Ruping

| 熱帶風暴(SSHWS) | |

| |

| 持續日期 | 9月23日-9月30日 |

|---|---|

| 強度 | 110 km/h(70 mph) (一分鐘) 985 hPa(mbar) |

- 當地懸掛最高風球信號:

一號戒備信號

一號戒備信號

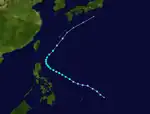

颱風黛娜 (Della)

PAGASA:Uding

| 2級 颱風(SSHWS) | |

| |

| 持續日期 | 10月20日-10月27日 |

|---|---|

| 強度 | 165 km/h(105 mph) (一分鐘) 960 hPa(mbar) |

- 當地懸掛最高風球信號:

一號戒備信號

一號戒備信號

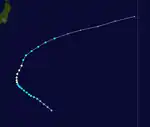

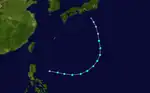

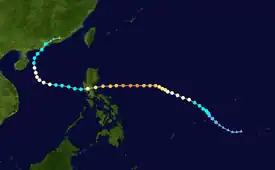

颱風姬羅莉亞 (Gloria)

PAGASA:Aning

| 4級 颱風(SSHWS) | |

| |

| 持續日期 | 11月2日-11月10日 |

|---|---|

| 強度 | 220 km/h(140 mph) (一分鐘) 930 hPa(mbar) |

- 當地懸掛最高風球信號:

一號戒備信號

一號戒備信號

未被國際命名的熱帶氣旋

除了被命名的熱帶氣旋外,還有一些沒被命名的熱帶低氣壓的熱帶氣旋。以下列出那些熱帶氣旋的資料。

熱帶氣旋名單

|

|

|

|

參見

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:1974年太平洋颱風季 |

- 聯合颱風警報中心(页面存档备份,存于)

- 中央氣象台-颱風實時路徑顯示

- 中國中央氣象台

- 日本氣象廳熱帶氣旋資訊(页面存档备份,存于)

- 菲律賓大氣地理天文部門熱帶氣旋資訊

- 中央氣象局全球資訊網

- 香港天文台熱帶氣旋資訊(页面存档备份,存于)

- 澳門地球物理暨氣象局熱帶氣旋資訊(页面存档备份,存于)

- 熱帶氣旋衛星影像(页面存档备份,存于)

- 數位颱風—熱帶氣旋資料及圖片(页面存档备份,存于)