乍得湖

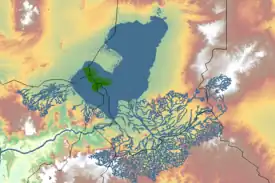

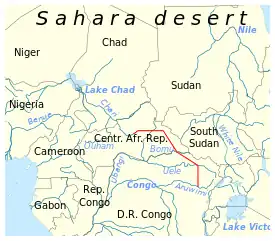

乍得湖(卡努里語:Sádǝ,法語:,英語:),是一个位于非洲中西部尼日利亚、尼日尔、乍得和喀麦隆交界處的淡水湖泊,也是西非重要的濕地生態系統。乍得湖流域面积100万平方千米,在19世紀曾是一個面積28,000平方公里的大湖,但由於氣候變化和人類引水導致乍得湖在1970年代中期後大幅減小,面積在2,000到5,000平方公里之間波动,引發了一系列環境和社會問題。

| 乍得湖 | |

|---|---|

2015年9月的乍得湖 | |

| 主要流入 | 沙里河、恩加達河、約貝河 |

| 主要流出 | 加扎勒河 |

| 所在国家 | |

| 表面积 | 2,000-5,000平方公里 |

| 平均深度 | 0.5-2公尺 |

歷史

乍得盆地由非洲地盾凹陷而成,地处盆地中央的乍得湖为第四纪古乍得海的残余[1][2][3],其面積在公元前39,000年至公元前300年之間经历了四个鼎盛时期,在地层中留下了厚厚的矽藻土和湖相沉積[1]。歷史上的最大面積約為340,400平方公里,體積約為13,500立方公里,最大深度約為160米,湖面海拔約325米,經凱比河注入贝努埃河,最後通過尼日尔河流入大西洋[4]。

乍得盆地包含西非迄今為止發現的最早的古人類居住的證據,乍得湖地區在公元前500年就有人定居,主要考古发现包括薩奧文明[1]。根據克勞狄烏斯·托勒密的記錄,羅馬將軍塞普蒂米烏斯·弗拉庫斯於公元50年率軍遠征撒哈拉沙漠,翻越提貝斯提山脈,到達了被稱為“河馬和犀牛湖”的乍得湖以北,商人尤利烏斯·馬特努斯於公元83年前後率領探險隊通過相同的路線,從乍得湖將一頭犀牛帶回羅馬[5][6]。

在中世紀乍得湖周邊出現了一些王國,湖區則成為了拒絕融入這些王國的部族的避難所。由於伊斯蘭教向撒哈拉以南非洲的擴展以及阿拉伯人對地理探索的興趣增加,乍得湖被記錄在9世紀至14世紀的許多阿拉伯著作中。隨著歐洲學術界和商界對非洲日益增長的興趣,19世紀的歐洲人對乍得湖地區進行了大量描述,並在1898年至1909年間對乍得湖進行了三次科學考察。[1]

地理

乍得湖被一道天然拦截坝分为南北两部分,北部湖盆底部海拔275.3米,南部湖盆底部海拔278.2米,当南部水位超過海拔279米时才会流入北部[7]。南部在沙里河入湖口持續存在開放水域,水域的西部被蘆葦沼澤所覆蓋[8],东部水域中沒有被完全淹沒的沙丘形成了群島[3]。南部湖盆的平均深度在0.5至2米之間,北部湖盆在0至1.8米之間,東部群島區在0至2米之間[9]。

乍得湖流域面积约100万平方千米,有沙里河、恩加达河、约贝河等注入[3][1]。湖泊的水源補給存在季節性,大部分來自流域南部阿達馬瓦高原的降水,经沙里河和洛貢河輸送到湖盆,二者貢獻了乍得湖河流總流入量的95%,而約貝河仅貢獻不到2.5%,經地下往东北約400千米处的博德莱洼地渗流的湖水带走了大部分的盐分,使乍得湖的含盐度保持在較低水平,其西南部均是淡水,含盐量最高的东北部也只是略带咸味[10][2]。

乍得湖地區平均年降水量330毫米,南岸年降水量平均為560毫米,北岸約為250毫米,雨季最高溫度為30°C,在10月和11月進入旱季時最高溫度升至32°C以上,晝夜溫差幾乎是雨季的兩倍,在12月和1月夜間最低氣溫有時會降至8°C。四月通常是一年中最熱的月份,氣溫偶爾會達到40°C,最低水位出现在6到7月,最高水位在11到12月,表水温度在19°C到32°C之間。[1][3]

水文

乍得湖流域是全球受氣候變化影響最大的主要流域之一,大氣環流的微小變化會對乍得湖流域的降雨量造成極大影響,再加上乍得湖是内流的浅湖盆湖泊,表面積對入湖水量的變化非常敏感,故气候变化对其面積的影響非常大[11][12]。過度放牧和森林砍伐造成的植被喪失導致的干燥氣候以及從入湖河流過度引水的大型灌溉項目是乍得湖萎縮的主因[13]。

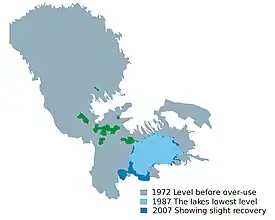

1870年,乍得湖的面積約為28,000平方公里,湖水在雨季时能夠顺加扎勒河流出,十九世紀和二十世紀之交查德湖的面積發生短暫萎縮,又在20世紀中期達到新高並再次從加扎勒河溢出[1]。20世紀60年代末在薩赫勒地區開始,並在1972年和1984年造成了嚴重的破壞的干旱被認為與植被減少、全球變暖和海面溫度異常有關[11],在此期間乍得湖的面積大幅萎縮,此後在2,000到5,000平方公里范围内波动[7]。

從1966年6月到1973年1月,乍得湖的面積從22,772平方公里縮小到15,400平方公里[13],1975年進一步縮小到4,398平方公里[7],1994年2月僅為1,756平方公里[13]。此後乍得湖的面積進入相對穩定的階段,並有小幅增長的趨勢[14],1995年至1998年在1,200到4,500平方公里范围内波动,2000年面积一度达到5,075平方公里[7],2013年至2016年的平均水域面積約1,876平方公里,其間最大面積為2015年7月的2,231平方公里[15]。

生態

尼日利亞在湖區設有乍得盆地國家公園,該國和喀麥隆建立了8,225平方公里的乍得湖拉姆薩爾濕地[16]。湖南部的濕地植物主要有紙莎草等,蘆葦多生長在鹽度較高的北部,漂浮植物大薸有時會覆蓋大片水域,洪水時間長的南岸生長有紅苞茅等[16]。湖區永久植被的面積隨著水位下降和氣溫升高從2000年的約3,800平方公里增加到2020年的約5,200平方公里[17],周圍的茂密林地也演替為生長金合歡、猴麵包樹、棕櫚和印度棗的疏林地帶[1]。

乍得湖永久或季節性棲息著琵嘴鴨、埃及雁和非洲禿鸛等數百種鳥類[1],是歐洲鴨科和涉禽的重要越冬地,湖岸分布有草原鹰和靴隼雕等猛禽[16],一次在湖上可以觀察到超過一百萬隻流蘇鷸[18]。曾經常見的大型哺乳動物包括稀樹草原的赤額瞪羚、蒼羚、赤猴、條紋鬣狗、獵豹和獰貓,濕地則分布有非洲象、水獺、河馬、林羚和赤羚,目前大部分大型哺乳動物已被獵殺殆盡,取而代之的是大量的牛[16]。

整個乍得湖流域擁有179種魚類,其中127種與尼日爾河流域相同,85種與尼羅河流域相同,47種與剛果河流域相同,有84种鱼类分布在湖水中[2]。洪水的季節性湧入與氣溫的季節性升高相結合,導致鹽度降低、渾濁度增加和營養水平增加,催化了浮游植物和浮游動物數量的激增,使得大型魚類季節性地在流域内遷徙,在洪水到來時到富饒的洪泛區覓食和繁殖[8]。

開發

乍得湖流域内现有三千多萬居民,湖周边有70多个民族,大多分布在人口密度每平方千米超过100人的南岸,他們的灌溉、养殖、畜牧和饮用都依赖乍得湖的水源[10]。1970年代的乾旱以來湖底裸露出無需灌溉和施肥即可種植的土壤,被開墾為用以種植玉米、豇豆、水稻、高粱等作物的圩田[19],农民从种植小麦等旱作作物为主转为以水稻类的高需水作物为主,造成土壤盐碱化和水体富营养化现象更加严重[10]。

與此同時,沿岸国家和族群争夺水源和土地的冲突也不断升级,沿湖四个国家均面臨極端貧困的問題[10]。入湖河流上游建設的大壩改變了季節性洪水的時間和範圍並擾亂了魚類的遷徙,導致乍得湖最主要的漁獲貝爾鮭脂鯉和尼羅尖吻鱸的種群數量急劇減少,捕撈量也大幅降低[18][2]。由于难以满足生计,部分当地居民卷入毒品和军火交易,甚至滋生了博科圣地等恐怖組織[10]。

喀麥隆、尼日爾、尼日利亞和乍得於1964年5月22日成立了乍得湖流域委員會,中非共和國於1996年加入,利比亞於2008年加入,委員會總部位於乍得恩賈梅納,委員會的任務包括管理乍得湖及其水資源,保護生態系統,促進乍得湖地區的區域一體化、和平、安全和發展[20]。周邊國家對乍得湖的補水計劃包括建造一條2,400公里長的運河,每年從剛果河流域向沙里河流域輸送1,000億立方米的水,並利用沿線修建的一系列水壩來發電[21]。

參考資料

- Gritzner, J. A. . . Chicago: Encyclopædia Britannica, Inc. [2023-06-13]. (原始内容存档于2019-07-22) (英语).

- Hughes, R. H.; Hughes, J. S. (PDF). IUCN / UNEP / WCMC. 1992: 329–330 [2023-06-14]. ISBN 2-88032-949-3. (原始内容存档 (PDF)于2012-09-24) (英语).

- 文云朝. . 中国大百科全书编委会 (编). 第三版网络版. 北京: 中国大百科全书出版社. [2023-06-11]. (原始内容存档于2023-06-13) (中文(中国大陆)).

- Leblanc, M.; Favreau, G.; Maley, J.; Nazoumou, Y.; Leduc, C.; Stagnitti, F.; van Oevelen, P. J.; Delclaux, F.; Lemoalle, J. . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2006, 239 (1-2): 16–27 [2023-06-13]. doi:10.1016/j.palaeo.2006.01.003. (原始内容存档于2023-06-13) (英语).

- Joshua J. Mark. . worldhistory.org (Ancient History Encyclopedia). 2020-02-07 [2023-07-08]. (原始内容存档于2023-07-08).

- Arienne King. . worldhistory.org (Ancient History Encyclopedia). 2018-03-07 [2023-07-08]. (原始内容存档于2023-07-08).

- 刘甜甜; 刘荣高; 葛全胜. . 地理科学进展. 2013, 32 (06): 906–912. doi:10.11820/dlkxjz.2013.06.007

(中文(中国大陆)).

(中文(中国大陆)). - Marie-Thérèse Sarch; Charon Birkett. . The Geographical Journal. 2000-06, 166 (02): 156–172 [2023-06-18]. (原始内容存档于2023-06-18).

- Jacques Lemoalle; Jean-Claude Bader; Marc Leblanc; Ahmed Sedick. . Global and Planetary Change. 2012-01, 80–81 (247-254). doi:10.1016/j.gloplacha.2011.07.004.

- 袁宣民. . 世界科学. 2016, (07): 21–23 [2023-06-13]. (原始内容存档于2023-03-21) (中文(中国大陆)).

- Evans, T. . Bazzaz, F.; Sombroek, W. (编). . FAO / John Wiley & Sons. 1996. ISBN 92-5-103987-9. (原始内容存档于2023-06-18) (英语).

- Leblanc, M.; Favreau, G.; Tweed, S. . Hydrogeology Journal. 2007, 15: 97–100 [2023-06-26]. doi:10.1007/s10040-006-0126-0. (原始内容存档于2023-10-04) (英语).

- . United Nations Environment Programme (UNEP). [2015-12-05]. (原始内容存档于2008-12-16).

- Wengbin Zhu; Jiabao Yan; Shaofeng Jia. . Remote Sensing. 2017, 09 (10): 1032. doi:10.3390/rs9101032.

- Willibroad Gabila Buma; Sang-Il Lee; Jae Young Seo. . Sensors. 2018, 18 (07). doi:10.3390/s18072082.

- Emma Martin; Neil Burgess. . www.oneearth.org. [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-07-15).

- Binh Pham-Duc; Florence Sylvestre; Fabrice Papa; Frédéric Frappart; Camille Bouchez; Jean-Francois Crétaux. . Scientific Reports. 2020, 10 (5498). doi:10.1038/s41598-020-62417-w.

- Keith, J. O.; Plowes, D. C. H. (PDF) (报告). Office of Sustainable Development, Africa Bureau, USAID: 3. 1997-03. SD Technical Paper No. 45. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-18) (英语).

- Luxereau, A.; Genthon, P.; Ambouta, J.-M. K. . Regional Environmental Change. 2011, 12 (3): 507–521 [2023-06-13]. doi:10.1007/s10113-011-0267-0. (原始内容存档于2023-06-14) (英语).

- . Lake Chad Basin Commission. [2023-07-15]. (原始内容存档于2023-07-15).

- Ross, Will. . BBC. 2018-03-31 [2019-01-28]. (原始内容存档于2019-08-09) (英国英语).