布拉格條約 (1866年)

布拉格和約(德語:)是1866年8月23日普魯士在奧普戰爭後和奧地利所簽訂的和約。

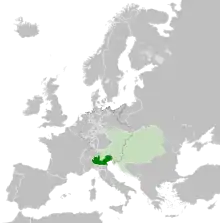

普魯士的勢力範圍(1866年)

1866年普鲁士军队经过尼科爾斯堡(今捷克米庫洛夫),俾斯麦在这里城堡的阳台上以跳下窗户相逼,要求威廉一世不再进军维也纳

背景

普魯士為完成德意志統一運動,促成了1866年的普奧戰爭(亦稱七星期戰爭)。在戰爭開始前,俾斯麥與意大利國王伊曼紐二世結盟,若意大利支持普魯士攻打奧地利,它可從奧地利手中獲得威尼西亞。另一方面由於法國軍隊駐守羅馬,阻礙了意大利統一,因此俾斯麥贏得意大利的中立。此外,俄國因在克里米亞戰爭未能得到奧地利的協助而關係變差,加上戰爭中普魯士一直保持中立,故在戰後普魯士與俄國的關係變好,贏得俄國在普奧戰爭的中立。接下來,俾斯麥只需要取得法國的中立,他含糊地答應法國給予萊茵河以西的土地及威尼西亞,以誘使法國保持中立。俾斯麥取得意大利、俄國及法國的中立後,便誘使奧地利開戰。普魯士以什列斯威及荷尔斯泰因為藉口,引起奧地利主動出擊,引發普奧戰爭。

原因

普奧戰爭由開始時已經由普魯士取得勝利,普軍因工業化成功而展示其優越。然而,俾斯麥為了避免法國與俄國干預戰爭,俾斯麥因而勸諭威廉一世與奧地利議和,不急於求成。奧國則接受法國皇帝拿破崙三世的調停,跟普魯士在8月23日簽訂布拉格條約。

條約內容

影響及結果

普魯士

俾斯麥與奧國訂立寬鬆的布拉格條約,成功贏得奧地利的信任,在後來的普法戰爭中取得中立。 此外,戰爭後普魯士領導建立了北德意志邦聯,向德國的統一邁進一大步。南德四個邦國仍然處於法國的影響力之下,未有加入德意志聯邦。故此普魯士只需要解決法國的威脅,便能完成德意志統一事業。在後來的普法戰爭時,普魯士激起德意志民族主義,令南部的德意志邦國與她一起抗戰。

參考資料

- 郭兆棠:《西方的巨變》(香港:香港教育圖書公司,1993年)。ISBN 9575864298

- 陳崇武主審,袁征主編:《世界近代史》(上海:華東師範大學,1991年)。ISBN 7-5617-0631-6

- 王曾才:《西洋近代史》(台北:正中書局,1979年)。ISBN 9570902140

- 丁建弘:《德國通史》(上海:上海社會科學院,2002年)。ISBN 7806810692

- Farmer, Alan., The Unification of Germany, 1815-90. London: Hodder & Stoughton, 2001.

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.