彩色视觉

彩色视觉()又称色觉、辨色力[1](color discrimination),是一个生物体或机器基于物体所反射,发出或透过的光的波长(或频率) 以区分物体的能力。颜色可以以不同的方式被测量和量化;事实上,人对颜色的感知是一个主观的过程,即,脑响应当进入的光与眼中的若干种视锥细胞作用时所产生的刺激。在本质上,不同的人也许会以不同的方式看同一个物体。

波长和色调检测

艾萨克·牛顿发现白光在通过一个三棱镜时,会分解成它的组成颜色,如果这些彩色光带通过另一个三棱镜重新混合,它们又会组成一个白色光束。特征性的颜色从低到高频率依次是:红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。足够的频率差异引起感知到的色调的差异;波长的最小可觉差在蓝绿和黄所在波长处的约1 nm到红与蓝处的10 nm或更多之间变动。尽管眼可以区分至多几百种色调,当这些纯的光谱色()被混合在一起或者被白光稀释时,可区分的色度可以相当高。

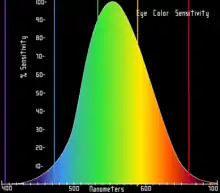

在非常低的光照水準下,视觉是暗视觉()——光由视网膜上的视杆细胞检测。视杆细胞于500 nm附近的波长最敏感,而且在彩色视觉中只起很少的作用。在更明亮的光下,比如白天,视觉则是亮视觉()——光由负责彩色视觉的视锥细胞检测。视锥细胞对一个范围内的波长敏感,但是于接近555 nm的波长最敏感。在这两个区域之间,中间视觉()则起作用,视锥和视杆细胞均提供信号给视网膜神经节细胞()。从暗光到亮光,色彩感知的改变引起了叫做薄暮现象的差异。

对“白色”的感知由整个可见光的光谱形成,或者通过混合少数几种波长的颜色,例如红、绿和蓝,或者通过混合仅仅一对互补色例如蓝和黄。[2]

颜色感知的生理机制

对颜色的感知开始于特化的含有具不同光谱敏感度()的色素的视网膜细胞,称为视锥细胞。在人类中,有3种对3种不同的光谱敏感的视锥细胞,造成了三色视觉()。

每个单独的视锥细胞包含由载脂蛋白视蛋白()组成的色素,该色素共价连接于11-顺-氢化视黄醛或者更罕见的11-顺-脱氢视黄醛之一上。[3]

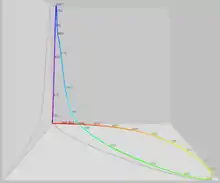

视锥细胞传统上按照它们的光谱敏感度()峰值波长的顺序被标记为:短(S)、中(M)、和长 (L)的视锥细胞类型。这三种类型不完全对应于如我们所知的特定的颜色。相反,对颜色的感知是由一个开始于这些位于视网膜的细胞差异化的输出,且将在大脑的视觉皮层和其它相关区域中完成的复杂的过程实现的。

例如,尽管L视锥细胞简称为红色感受器,紫外-可见分光光度法表明它们的峰值敏感度在光谱的绿黄色区域。类似的,S- 和M-视锥细胞也不直接对应蓝色和绿色,尽管它们经常被这样描述。重要的是注意RGB色彩模型仅仅是用以表达颜色的一个方便的方式,而不是直接基于人眼中的视锥细胞类型。

人视锥细胞的峰值响应因人而异,即使在具有“正常”彩色视觉的个体之间也是如此;[4]在一些非人的物种之中这种多态的差异甚至更大,而它很可能有适应性的优势。[5]

彩色视觉的理论

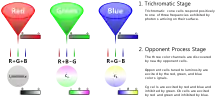

关于彩色视觉的两种互补的理论分别是三色视觉()理论和互补处理()理论。三色视觉理论,或者杨-亥姆霍兹理论(),19世纪时由托马斯·杨和赫尔曼·冯·亥姆霍兹提出,如上述所说,说明了视网膜的三种视锥细胞分别优先敏感于蓝、绿和红色。Ewald Hering()则于1872年提出互补处理理论。[6]它则表明视觉系统以一种拮抗的方式解释颜色:红对绿,蓝对黄,黑对白。现在知道,这两个理论都是正确的,描述视觉生理的不同阶段,如右图所示。[7]绿←→品红和蓝←→黄是具有相互排斥的边界的标度。就像不可能存在“有一点点负”的正数一样,以相同的方式一个人不可能感知到有点蓝的黄或者有点红的绿。

人眼中的视锥细胞

| 视锥类型 | 名称 | 范围 | 峰值波长[8][9] |

|---|---|---|---|

| S | β | 400–500 nm | 420–440 nm |

| M | γ | 450–630 nm | 534–555 nm |

| L | ρ | 500–700 nm | 564–580 nm |

一系列波长的光以不同程度刺激这些感受器中的每一种。例如,黄绿色的光以一样的强度刺激L和M视锥细胞,但仅仅微弱的刺激S视锥细胞。红色光,在另一方面,刺激L视锥细胞远多于M视锥细胞,而几乎不刺激S视锥细胞;蓝绿色光刺激M视锥细胞多于其刺激L视锥细胞,刺激S视锥细胞也更强烈,也是视杆细胞的峰值刺激;蓝色光比红色或绿色的光更加强烈的刺激S视锥细胞,但更弱的刺激L或M视锥细胞。大脑组合来自每种受体的信息以产生对不同波长的光的不同感知。

于L和M视锥细胞中存在的视蛋白(光敏色素)编码于X染色体上;对这些蛋白质有缺陷的编码导致最常见的两种形式的色盲。OPN1LW()基因,编码L视锥细胞中的视蛋白,是高度多态的(Verrelli和Tishkoff最近所做的一个研究在一个236个男人的样本中发现了85种变体)。[10]极少数的女人可能有一种额外的颜色受体,因为她们在每个X染色体上有编码L视蛋白的不同等位基因。X染色体去活化意味着在每一个视锥细胞中只有一种视蛋白被表达,而一些女人可能因此展现出一定程度的四色视觉()。[11]OPN1MW() - 编码于M视锥细胞中表达的视蛋白 - 的变体,看起来很罕见,观测到的变体也对光谱敏感度无影响。

人脑中的颜色

色彩的处理过程起始于视觉系统中非常初期的层次(这一层次甚至还处在视网膜内),经初始色彩拮抗机制(initial color opponent mechanisms)完成。因此 亥姆霍兹三色理论,以及海林拮抗加工理论(Hering's opponent process theory)均是正确的,但三色视觉发生在受体层次,而拮抗加工则发生在视网膜神经节细胞()这一层次及之后的过程。在海林的理论中,拮抗机制指的是红-绿,黄-蓝,浅-深等色彩拮抗效应。然而,在视觉系统中,构成拮抗的是不同种类受体的活跃度。一些侏儒视网膜神经节细胞(midget retinal ganglion cells)与L视锥细胞和M视锥细胞在活跃程度上相互拮抗,这大致上对应着红-绿互补,但实际上的对应关系表现为一条沿着从蓝绿色到洋红色的轴。而小双纹理视网膜神经节细胞(small bistratified retinal ganglion cells)中,则是S视锥细胞的输入信号与L视锥细胞以及M视锥细胞的输入信号相互拮抗。这通常被认为与蓝-黄互补相关,但实际上的对应关系表现为一条沿着从黄绿色到紫色的轴。

视觉信息然后从视网膜神经节细胞通过视神经被送往大脑的视交叉():一个两个视神经相互交汇,来自 (对侧) 颞部视野的信息交叉至脑的另一侧的点。通过视交叉后,visual tracts则被叫做视神经束,它进入丘脑,于外侧膝状核() (LGN)处形成突触。

外侧膝状核 (LGN)被分成若干层 (区域),这些区域有三种:M-层,主要由M-细胞组成,P-层,主要由P-细胞组成,以及粒状细胞 (koniocellular)层。M- 和P- 细胞在整个视网膜的绝大多数地方接受来自L- 和M- 视锥细胞相对平衡的输入,尽管在中央凹处这似乎不是这样,在此小型细胞在P-层形成突触。粒状细胞层接受来自小双层神经节细胞的轴突。[12][13]

在LGN处形成突触后,视觉通道继续通往背侧,到位于脑的背侧枕叶之内的初级视觉皮质(V1)。在V1内有一个明显的带状 (striation)。这也称作“纹状皮质”,而其它皮层视觉区域则统称为“纹状体外皮质”。正是在这一阶段颜色处理变得更加复杂。

在V1中简单的三色隔离开始解体。V1中的很多细胞响应光谱的某些部分多于其它部分,但是这种“色彩调谐”通常依视觉系统的适应状态而不同。一个假定的也许在光相对明亮时对长波的光响应最佳的细胞也许在刺激相对较弱时对所有的波长都有所响应。由于这些细胞的色彩调谐不稳定,有些人相信一种不同的,相对小的,V1中的神经元群体才对彩色视觉负责任。这些特化的“色觉细胞”通常具有能计算局部视锥细胞比例的感受野。这样的“双重拮抗”细胞最初由Nigel Daw于金鱼视网膜中描述;[14][15]它们在灵长类中的存在由大卫·休伯尔和托斯坦·威泽尔提出,随后由Bevil Conway()证明。[16]就像Margaret Livingstone和大卫·休伯尔指出的那样,双重拮抗细胞集中在叫做Blob (visual system)()的V1的局部区域,

参考资料

- . [2022-06-01]. (原始内容存档于2022-06-11).

- "Eye, human." Encyclopædia Britannica 2006 Ultimate Reference Suite DVD, 2009.

- Nathans, Jeremy; Thomas, Darcy; Hogness, David S. . Science, New Series, Vol. 232, No. 4747 (Apr. 11, 1986), pp. 193-202. American Association for the Advancement of Science.

- Neitz J, Jacobs GH. . Nature. 1986, 323 (6089): 623–5 [2013-02-26]. PMID 3773989. doi:10.1038/323623a0. (原始内容存档于2007-03-05).

- Jacobs GH. . Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. January 1996, 93 (2): 577–81. PMC 40094

. PMID 8570598. doi:10.1073/pnas.93.2.577.

. PMID 8570598. doi:10.1073/pnas.93.2.577. - Hering, Ewald. . Sitzungsberichte der Mathematisch–Naturwissenschaftliche Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (K.-K. Hof- und Staatsdruckerei in Commission bei C. Gerold's Sohn). 1872,. LXVI. Band (III Abtheilung).

- Ali, M.A. & Klyne, M.A. (1985), p.168

- Wyszecki, Günther; Stiles, W.S. 2nd. New York: Wiley Series in Pure and Applied Optics. 1982. ISBN 0-471-02106-7.

- R. W. G. Hunt. 6th. Chichester UK: Wiley–IS&T Series in Imaging Science and Technology. 2004: 11–2. ISBN 0-470-02425-9.

- Verrelli BC, Tishkoff SA. . Am. J. Hum. Genet. September 2004, 75 (3): 363–75. PMC 1182016

. PMID 15252758. doi:10.1086/423287.

. PMID 15252758. doi:10.1086/423287. - Roth, Mark (2006). "Some women may see 100 million colors, thanks to their genes" (页面存档备份,存于) Post-Gazette.com

- R.W. Rodieck, "The First Steps in Seeing". Sinauer Associates, Inc., Sunderland, Massachusetts, USA, 1998.

- . Annualreviews.org. 1970-01-01 [2012-09-09]. (原始内容存档于2022-04-17).

- Nigel W. Daw. . Science. 17 November 1967, 158 (3803): 942–4. PMID 6054169. doi:10.1126/science.158.3803.942.

- Bevil R. Conway. . Springer. 2002. ISBN 1-4020-7092-6.

- Conway BR. . J. Neurosci. 15 April 2001, 21 (8): 2768–83 [2013-03-09]. PMID 11306629. (原始内容存档于2012-10-01).