法國戰役

法國戰役(法語:,英語:),德國方面稱為西方戰役(德語:),是第二次世界大战期间德国入侵法国和低地国家的军事行动。自1940年5月10日战役爆发开始,德军在六周的时间内通过机动作战击败盟军部队,征服法国、比利时、卢森堡与荷兰。義大利于1940年6月10日加入战役,翻越阿尔卑斯山入侵法国。法国的沦陷标志着二战欧洲战场西线地面战事告一段落,直到1944年6月6日诺曼底登陆为止。

| 法國戰役 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第二次世界大戰西方戰線的一部分 | |||||||||

Bataille de France.jpeg 點擊圖片連結至戰鬥 由左至右,由上至下為: 阿尼戰役中的法軍坦克、讓布盧戰役中的德軍四號戰車、色當戰役後橫渡馬斯河的德軍部隊、里爾圍城戰中的德軍砲兵、阿布維爾戰役中的盟軍坦克、索米爾戰役中接受治療的德軍士兵 | |||||||||

| |||||||||

| 参战方 | |||||||||

|

|

| ||||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||||

|

|

| ||||||||

| 参战单位 | |||||||||

|

轴心国军队

| |||||||||

| 兵力 | |||||||||

|

同盟國: 135個師 13,974門火砲 3,383-4,071辆法国戰車[4][5] 2,935架飛機[6][lower-alpha 1] 3,300,000名士兵 6月20日在阿爾卑斯山脈 約150,000名法軍 |

軸心國: 141個師[4] 7,378門火砲[4] 2,445輛戰車[4] 5,638架飛機[6][lower-alpha 2] 3,350,000名士兵 6月20日在阿爾卑斯山脈 300,000名義大利軍 | ||||||||

| 伤亡与损失 | |||||||||

|

376,734人傷亡或失蹤[lower-alpha 3] 1,756,000人被俘 2,233架飛機被擊毀[14] 1,749辆法军戰車被毁[lower-alpha 4] 总计:2,260,000人伤亡或被俘 |

德國: 49,000人陣亡[lower-alpha 5] 110,034人受傷 18,384人失蹤[15][16][17] 1,129名机组人员身亡[18] 1,236架飛機被擊毀[15][19] 795-822輛戰車被击毁[20][lower-alpha 6] 总计178,418人伤亡 義大利: 6,029–6,040人伤亡[lower-alpha 7] 总计: 184,458人伤亡 | ||||||||

德軍的入侵作戰分為2個階段:在第一階段作戰「鐮刀收割」,德軍部隊進攻比利時和荷蘭,吸引盟軍主力北上前往預定的防線迎擊;德軍真正的主力裝甲部隊則穿過防禦鬆散的阿登山區,長驅直入盟軍後方,切斷盟軍補給與通訊以求將其圍殲。盟軍在這一階段被迫撤退至濱海地區,英國遠征軍和許多法軍士兵在發電機行動中從敦克爾克成功撤退至英國本土。

6月5日,德軍展開了第二階段作戰「红色方案」,從法軍的側翼包圍馬其諾防線的守軍,並南下進攻。法军剩余的60个师奋力抵抗,但无法克服德军的制空权优势和德国装甲部队的机动性。法國政府遷至波爾多,將巴黎設為不設防城市。德軍於6月14日佔領巴黎。6月18日,德國軍官與法國官員會面,談判停火條約相關事宜。

6月22日,德、法两国签署第二次贡比涅停战协定,正式宣布停火。由法国元帅菲利普·贝当领导的維琪法國中立政权取代法兰西第三共和国,而德国的佔领区为法国北方与西方的沿海地区。義大利在东南方佔领了一小片区域,而维琪政权保有南方的非佔领区,又被称作自由区。该区在1942年11月的安东方案后被德国與義大利佔领,直到盟军在1944年夏解放该地为止。

背景

馬奇諾防線

1930年代,法國沿著德國邊境建造了一系列防禦工事,即馬奇諾防線。該防綫的目的是阻止德國跨越法德邊境的入侵,將德軍的攻擊局限在比利時一帶,此後法軍便可用最精銳的部隊迎擊德軍。如此便可將戰事限制在法國領土之外,從而避免重蹈第一次世界大戰的覆轍。[25][26]馬奇諾防綫的主要部分南起法國-瑞士邊境,北至盧森堡國界附近的隆维。防綫的北端緊挨著森林茂盛的阿登地區。[27]菲利普·贝当元帥宣稱只要采取“特殊手段”,阿登地區就是“不可逾越”的。他相信任何自林區出現的敵軍容易受到钳形攻势的打擊而被消滅。法軍總司令莫里斯·甘末林同樣相信阿登地區不會遭到攻擊,他認爲該地“從不適合大規模行動”。1938年舉辦的法國兵棋推演場景便是德軍自阿登地區發動了裝甲攻勢。這場推演給法國軍方的印象是阿登地區依舊難以突破,而阿登地區和默兹河的阻礙足以讓法軍將部隊調入這一地區發動還擊。[28]

德國入侵波蘭

1939年,英國和法國宣佈保證波蘭領土完整,并會在波蘭遭遇德國攻擊時提供軍事支持。[29]1939年9月1日,德國入侵波蘭。英法兩國要求德國部隊立即從波蘭撤軍,但兩國下達的最後通牒未得到德軍回應。兩國隨即在9月3日對德宣戰。[30][31]隨後澳大利亞、紐西蘭、南非與加拿大也先後對德國宣戰。儘管英法兩國政治上履行了對波蘭的承諾,但盟軍的處境使其無法及時為波蘭人提供任何有意義的軍事援助。即使盟軍能夠對波蘭的軍事干預,由於最近簽署的德蘇互不侵犯條約以及隨後的蘇聯入侵波蘭東部,這樣的干預有可能讓蘇聯加入德國一方。結果,盟軍決定採取持久戰戰略,動員部隊準備對德地面防禦行動。同時盟軍對德國實施貿易封鎖,加速實施戰前開始的重新武裝進程,從而為最終入侵德國做好準備。[32]

假戰

1939年9月7日,為履行和波蘭的盟約,法國發動薩爾攻勢,自馬奇諾防綫向薩爾推進5公里。法軍動員了98個師(其中70個師是預備隊或防衛部隊)及2,500輛坦克,攻打一支由43個師(32個師為預備隊)組成且沒有坦克的德軍部隊。法軍一路進軍至當時尚薄弱且缺乏人手的齊格菲防綫。9月17日,法軍最高統帥莫里斯·甘末林下令法軍部隊撤回起始位置;薩爾最後的法軍部隊於10月17日撤出德國。薩爾攻勢之後,交戰各方開始了一段幾乎沒有軍事衝突的時期。這段時期在英國被稱作“假戰”(Phoney War),法國人稱之爲“玩笑戰”(Drôle de guerre),而德國人稱之爲“靜坐戰”(Sitzkrieg)。希特勒希望英法兩國能默許德國對波蘭的征服,並迅速與德國達成和解。10月6日,希特勒向兩國提議談和。[33]

德軍的戰略

1939年10月9日,希特勒頒佈了《元首第6號特別訓令》。希特勒已經意識到必須在進攻東歐前通過軍事行動打敗西歐國家,從而避免雙綫作戰的處境。然而《元首第6號特別訓令》中並未體現這一目標。[34]該計劃基於較爲現實的假設,認爲德國需要花費數年時間建設軍力;而在當下只能設想有限的目標,目的是提高德國在西綫持久戰中生存的能力。[35]希特勒下令盡可能迅速地征服低地國家(即荷蘭、比利時和盧森堡),以阻止法國先佔領這些國家,並防止同盟國空軍威脅德國重要的工業心臟—魯爾區。此外,德軍還可以占領的低地國家為基地,對英國實施長期的空中和海上攻擊。元首訓令沒有提到迅速征服整個法國的計劃,但確實提到需儘量多地進佔法國北部的邊境地區。[34]

尽管是書面指令,但希特勒原以為這樣的攻擊最多只需數週便可發起。然而希特勒误解了当时德軍的真實狀況。為修復在入侵波蘭中損壞的車輛,摩托化單位預計需3個月才能恢復戰力;此外軍隊彈藥庫存也十分匱乏。[36]

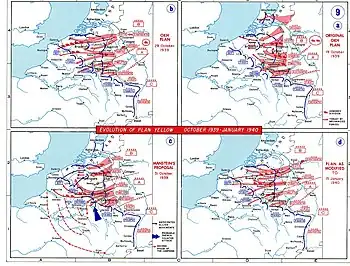

施里芬計劃的翻版

1939年10月10日,英國拒絕了希特勒提出的和平建議,法國隨後在10月12日拒絕議和。10月19日,德國國防軍陸軍總司令部参謀長弗蘭茲·哈爾德大將提出了“黃色行動”的第一版計劃:《黃色行動第1號部署指令》(Aufmarschanweisung N°1, Fall Gelb),是入侵低地國家的行動代號。哈爾德的計劃經常被與德國在1914年的第一次世界大戰戰略——施里芬計劃相比。[37]這兩個計劃都需要通過比利時中部發動進攻,但施利芬計劃的意圖是通過一次對法軍的大规模包围歼灭战來獲得決定性的勝利,而“黃色行動”寄望於正面攻擊,預計將以犧牲50萬名德軍士兵的代价實現將盟軍迫回索姆河的有限目標。德軍在1940年的兵力將被耗盡,要等到1942年才能发动对法国的主要攻势。[38]希特勒反對這一計劃,提出希望像波蘭戰役一樣發動決定性的裝甲突破;但哈爾德和布勞希奇勸説他打消這一念頭,辯稱儘管快速移動的摩托化戰術在對抗東歐的“殘次品”軍隊時效果良好,對於法國這樣的一等强軍無法發揮作用。[39]

希特勒的冷淡反應

希特勒對哈爾德的計劃很失望,他认为这是一个十分平庸且低效的计划,用他自己的话说,这是一个“军校生的点子”。他最初的反應是決定德國軍隊無論是否已經準備好都必需盡早進攻,希望趁盟軍準備不足時輕鬆取勝。希特勒提出進攻應在1939年10月25日開始,後來認識到這一行動日期可能不現實。10月29日,哈爾德呈上《黃色行動第2號部署指令》(Aufmarschanweisung N°2, Fall Gelb),其中有向荷蘭展開二次攻勢的計劃。[40]11月5日,希特勒告知瓦尔特·冯·布劳希奇稱他打算在11月12日開始入侵。布勞希奇回應道軍隊還未從波蘭戰役中回復,並向希特勒請辭;希特勒拒絕了布勞希奇的請求,兩天後以天氣不佳爲由推遲了攻擊時間。[36][41]隨後部隊指揮官們又多次說服希特勒將進攻推遲數天乃至數周,以修正籌備工作的一些關鍵缺陷,或等待更好的天氣條件。希特勒本人也嘗試改變讓他不滿的作戰計劃,但他並不瞭解德國的戰爭準備工作有多差,也沒有考慮德軍會如何應對裝甲車輛的損失。德軍在波蘭戰役中很快取勝,但損失了許多裝甲車,又很難換上新的車輛。希特勒對現況的無知最終導致他做出分散德國兵力的方案:德軍的主要進攻仍舊會在比利時中部,但將在側翼進行次要攻擊。希特勒於11月11日提出了這一建議,對軍方施壓要求儘早攻擊毫無準備的目標。[42]

德軍將領的批評

希特勒並不是唯一不喜歡哈爾德計劃的人。A集團軍司令格爾德·馮·倫德施泰特將軍亦不同意該計劃。倫德施泰特認為计划的基本缺陷是不符合德國自19世紀以來堅持的機動作戰原則——必须以一次突破包围盟軍主力,並將其最終消滅。爲了实现機動作戰的目标,唯一合理的突破地區是色當地區,它位於倫德施泰特的A集團軍戰區内。10月21日,倫德施泰特與他的參謀長埃里希·馮·曼施坦因中將達成一致,認爲必須基於色當突破這一基本構想安排作戰計劃,且需要以北面的B集團軍為代價盡可能保全A集團軍。[43]

曼施坦因計劃

當曼施坦因在科布倫茨制訂新計劃時,第19軍司令海因茨·古德里安中將恰巧在附近的酒店。[44]曼施坦因最初的計畫考慮由色當向北進軍,直插比利時的盟軍主力的後方。當古德里安應邀參與該計畫的非正式討論時,他提出了一個激進的新想法。古德里安認爲整個“裝甲集團”應集中在色當,之後不應該轉移到北部地區,而是向西部迅速插入至英吉利海峽,無須等候後續的步兵師大部隊。這樣的行動可能導致敵人戰略上的崩潰,從而避免了傳統包圍戰通常造成之相對較高的傷亡。[45]這樣高風險地獨立使用裝甲部隊已在戰前的德國受到廣泛討論,但德國陸軍總司令部質疑這樣的作戰行動是否可行。[45]古德里安在1914年和1918年隨德國陸軍親身經歷過阿登地區的環境,對該地的地形瞭如指掌,因此他對曼施坦因的總體計劃立即表示了支持。[46]

曼施坦因於10月31日在他的備忘錄中第一次概述了這一替代方案。他在備忘錄中閉口不談古德里安的名字,淡化了裝甲部隊的戰略部分,以避免產生不必要的阻力。[47]1939年11月6日至1940年1月12日之間,曼施坦因又陸續提交了六份備忘錄,慢慢地提出越來越激進的計劃輪廓。這些建議均被陸軍總司令部拒絕,而且沒有被送呈希特勒。[46]

計劃生變

1940年1月10日,一架德軍梅塞施密特Bf 108飛機因大霧迷航,在比利時馬斯特里赫特北面的馬斯梅赫倫迫降,即後來的“梅赫倫事件”。德國空軍要員赫爾穆·賴因貝格爾(Helmuth Reinberger)搭乘該機,正攜帶德國空軍向比利時進攻的計劃文件。賴因貝格爾未能銷毀文件,因而這份計劃很快地落入比利時的情報機構手中;[48]但盟軍情報機構懷疑這些文件是否是真實的計劃。在1940年的滿月期間,盟軍又得到警報稱德軍可能向低地國家發動進攻;可能在穿過低地國家后從北部包抄馬奇諾防綫;可能直接攻打馬奇諾防綫;或者途徑瑞士發起入侵。盟軍警報的所有可能中都未考慮到德軍進攻阿登的可能性;而在梅赫倫事件后,德軍推定盟軍對德國意圖的認識會進一步加强。1月30日發佈的《黃色行動第3號部署指令》只是對此前計劃細節的修正;但到了2月24日,德軍主要的努力方向換到了南方的阿登地區。[49]20個師(含7個裝甲師和3個摩托化師)從面對荷蘭與比利時的B集團軍調動到面對阿登的A集團軍。法國軍事情報部門發現德國的幾個師從薩爾轉移到摩澤爾北部,但未能發現從荷蘭邊境向艾费尔山-摩澤爾河地區的重新部署。[50]

曼施坦因計劃獲准

1月27日,曼施坦因被解除A集團軍總參謀長的職務,調任東普魯士的第38軍司令。為了讓曼施坦因沉默,哈爾德要求他於2月9日在斯德丁開始他的指揮工作。曼施坦因的下屬向希特勒提出了作戰計畫的替代方案,而此時希特勒不顧總司令部的反對意見,自己提出了一項向阿登進軍的建議。希特勒在2月2日获得了曼施坦因的方案。2月17日,希特勒召集曼施坦因、德軍人事主管魯道夫·施蒙特將軍和國防軍最高統帥部行動主管阿爾弗雷德·約德爾將軍在柏林開會。[51]

希特勒認爲曼施坦因的計劃可能足以達成決定性勝利,於是第二天便下令按照曼施坦因的構想改變計劃。[52]希特勒只是從戰術角度上瞭解了色當突破,而曼施坦因認爲這一突破是終結戰爭的手段。他設想一項向英吉利海峽開展的軍事行動,將盟軍包圍在比利時;計劃的成功能造成戰略影響。[53]哈爾德隨後產生了“令人驚訝的意見轉變”,接受了主攻色當的想法。但是,哈爾德無意讓A集團軍的7個裝甲師作獨立的戰略穿插。1940年2月24日,《黃色行動第4號部署指令》發佈;讓古德里安憤怒的是,裝甲師獨立穿插的構想被完全刪去。[54][40]哈爾德受到的批評和他本人當初攻擊曼施坦因時毫無二致。大多數德軍軍官感到震驚,並將哈爾德稱為“坦克部隊的掘墓人”。即使向常規方式作出了更多妥協,新計劃还是引發了多數德軍將領的抗議。他們認爲不應如此不負責任地沿著容易被法軍切斷的路綫,將部隊集中於一個不可能得到充分補給的地方。如果盟軍未像德軍預期那樣反應,該攻勢最終可能造成災難。[55]不過哈爾德無視了他們的反對意見。哈爾德認為,由於德軍的戰略位置本來就毫無希望,即使獲得決定性勝利的機會再細小也要全力爭取。[56]在入侵法國前不久,根據自己和西綫部隊的交談,以及挪威戰役成功的鼓舞,希特勒充滿信心地預測戰役只需要六周時間。希特勒本人對於用滑翔機突襲埃本-埃美尔要塞的計劃最爲興奮。[57]

盟軍的戰略

埃斯科河計劃(“E計劃”)

1939年9月3日對德宣戰時,法國已經根據對地理、資源和人力的分析確定了軍事戰略。法軍右翼將采取守勢,而左翼將進入比利時,以推進法國戰鬥的前綫。法軍前進的程度取決與具體的事態。但在1936年3月7日萊茵蘭重軍事化之後,比利時中止了1920年簽署的法國-比利時協定,使得法軍面臨的情況變得複雜。作為中立國,比利時拒絕與法國公開合作,但確實傳達了有關比利時防禦的訊息。到了1940年5月,法國和比利時已經交換了防務計劃的總體訊息,但沒有合作應對德國經盧森堡和比利時東部向西進攻。法國人預計德國首先會破壞比利時的中立,為法國干預提供藉口;還有可能當入侵迫在眉睫時,比利時人會向法國求援。法國機動部隊的大部分沿比利時邊境集結,準備阻止德國人。[58]

如果比利時提早向法軍求援,那麽法軍可能會有足夠的時間到達德國-比利時邊境;但如果法軍未能及時趕到,在後方還有三條可行的防線。第一條防綫從日韦到那慕爾,穿過“让布卢走廊”(la trouée de Gembloux),經瓦夫爾和鲁汶,沿迪爾河到安特衛普,比其他的防綫短70-80公里。第2條防綫從法國邊境到埃斯科河畔孔代、图尔奈,沿埃斯科河(即斯海爾德河)到根特,然後到達北海沿岸的泽布吕赫,可能繼續沿著斯海爾德河到安特衛普。這一防綫計劃後來被稱爲“埃斯科河計劃”或“E計劃”。第三種佈防方案是從盧森堡到敦刻爾克沿法國邊境佈防。對於戰爭的頭兩個星期,甘末林考慮到德國在波蘭的快速推進,更傾向按照E計劃佈防。甘末林和其他法國指揮官懷疑在德國人到達之前法軍無法推進到比E計劃更遠的地方。 9月下旬,甘末林向第1集團軍司令加斯東·比洛特發出指令:

...保衛國家領土完整,并在不撤出沿邊境組織的抵抗陣地的情況下進行防禦。...

——甘末林[59]

准許第1集團軍進入比利時,依照E計劃沿埃斯科河部署。1939年10月24日,甘末林指示,除非法軍的推進速度足以提前制止德軍,否則越過E計劃防綫繼續進軍絕不可行。[60]

迪爾河計畫(“D計畫”)

到1939年末,比利時改善了阿爾伯特運河沿綫的防禦,提高了軍隊的戒備程度;甘末林和法國陸軍總部開始考慮自埃斯科河進一步推進的可能性。到了11月,陸軍總部決定進一步推進至迪爾河防綫是可行的,但東北軍區總司令阿爾方斯·喬治將軍對能否趕在德國人前面到達迪爾河表示懷疑。英國對比利時的進展一直不冷不熱,但甘末林説服了他們。11月9日,沿迪爾河防禦的計劃(“D計劃”)被採納。11月17日的一場最高戰爭委員會會議認定佔領D計劃防線至關重要。當天甘末林下達了一道指示,詳細説明了一條從日韦經那慕爾、让布卢走廊、瓦夫爾、鲁汶到安特衛普的防線。在接下來的四個月裡,荷蘭和比利時的軍隊努力加强防禦,英國遠征軍擴大了規模,法國軍隊接受了更多的裝備和訓練。甘末林還考慮向荷蘭的布雷达進一步推進;假如盟軍能夠阻止德國佔領荷蘭,荷蘭軍隊的十個師將加入盟軍,盟軍對北海的控制將得到加強,德國人則無法獲得攻擊英國的基地。[61]

1940年5月時,第1集團軍負責法國從海峽沿岸到馬其諾防線西端的防禦工作。乔治·莫里斯·让·布朗沙尔統率的法國第1軍團、亨利·吉罗統率的第7軍團、安德烈·喬治·科拉普統率的第9軍團和戈特勛爵統率的英國遠征軍準備從右翼(南側)的法國第2軍團處轉向,向迪爾河防推進。第7軍團將接管安特衛普以西,準備進入荷蘭;而比利時人預期將推遲德國前進,然後沿阿爾伯特運河撤退至迪爾河,從安特衛普退至魯汶。在比利時右翼,英國遠征軍將有9個師保衛迪爾河從魯汶到瓦夫爾一段約20公里的防區。英國人右側的法國第1軍團將以10個師守衛35公里長的防線,防區為從瓦夫爾到那慕爾的一段區域。這一段即爲“让布卢走廊”,是位於桑布尔河以北從迪爾河到那慕爾的一段走廊區域,可以從马斯特里赫特經让布卢直通蒙斯,沿途幾乎沒有天然障礙,是進攻巴黎的傳統入侵路綫。法國第9軍團將駐紮於那慕爾以南,沿著默兹河到達第2軍團的左翼(北部)。[62]

法國第2軍團是第1集團軍的右翼(東側)部隊,駐守的防綫從色當以西6公里的蓬塔巴尔到隆吉永。陸軍總部認爲第2軍團和第9軍團的任務是集團軍中最簡單的,他們的防線一邊是易於防守的默兹河西岸;另一邊有著阿登地區作爲屏障,如果德軍試圖穿越這一地區,等同於發出大量有關德國攻擊法國前線中心的警告。在從第7軍團的戰略預備隊轉移至第1集團軍后,有7個師駐守在第2軍團和第9軍團後方,更多的師可以從馬奇諾防線後方調來。除了一個師之外,其他所有的師都駐紮在第2軍團和第9軍團的交界處兩側。陸軍總部更擔心德軍從北部繞過馬奇諾防線后沿斯特奈走廊向東南進攻,因此才如此部署後方的這幾個師。[63]

布雷達衍生計劃

如果盟軍可以控制斯海尔德河口,盟軍便可通過船舶將物資運到安特衛普,並與沿河的荷蘭軍隊建立聯繫。甘末林在11月8日指示稱,假如德國入侵荷蘭,絕不允許入侵發展到安特衛普西部周邊,也不能讓德國人取得斯海尔德河南岸。第7軍團被調去加强第1軍團的左翼,其中包含法國最為精銳和最具機動性的幾個師——這幾個師在12月從總預備隊調出。第7軍團的目的是佔領斯海尔德河的南岸,並準備在假定的荷蘭入侵(Holland Hypothesis)成真時進入荷蘭,守衛安特衛普西北的貝弗蘭半島一線,從而保衛河口北岸。1940年3月12日,甘末林折衷了陸軍總部的反對意見,決定第7軍團在荷蘭被入侵時向安特衛普東北方推進至布雷达,以和荷蘭軍隊聯繫。阿爾方斯·喬治得知第7軍團在D計劃機動的左翼發揮的作用將與未來向布雷達的推進有關,於是告知比洛特如果得到進入荷蘭的命令,集團軍的左翼將盡可能試著進入蒂尔堡,當然肯定會向布雷达進軍。第7軍團將沿阿爾伯特運河穿越比利時部隊,之後轉向東側駐守荷蘭和比利時軍中間的位置,全程行軍175公里;而當時德軍距離布雷達只有90公里。4月16日,甘末林變更了第7軍團的部署目標,針對德國入侵荷蘭而非比利時的情況作出了規定:E計劃僅當德國提前阻止了法國向比利時的進軍時才會實施。[64]

盟軍的情報

1939年至1940年的冬天,科隆的比利時總領事已經預料到曼斯坦因正計劃的進攻方向。通過情報推斷,德軍部隊主要集中在比利時和盧森堡邊界。比利時人確信,德軍將通過阿登直指英吉利海峽,目的是切斷在比利時和法國東北部的盟軍軍團。然而這警告沒有引起法國的注意。[65] 1940年3月,瑞士情報機構在德國-比利時-盧森堡邊境發現7-8個德國裝甲師,在該地區還發現了更多的機械化師。法國情報機構通過空中偵察發現德軍在盧森堡邊境的奧爾河上搭建浮橋,已經修到了河中央。4月30日,伯尔尼的法國軍事專員發出警告稱德軍將向色當與默兹河進攻,時間在5月8日至10月之間。甘末林還從梵蒂岡等中立消息源得到了類似的報告;此外他還得知,有法軍部隊在盧森堡邊境目擊到一支100公里長的德軍裝甲車隊正開回德國境内。然而,所有的這些報告沒有對甘末林造成任何影響。[66][67]

參戰部隊及部署

德國

德國動員了420萬陸軍、100萬空軍、18萬海軍與10萬黨衛隊。考慮到在波蘭、丹麥和挪威的部隊,1940年5月10日德國陸軍約有300萬人可以參加進攻。這300萬人被組織為157個師,其中的135個師(包括42個預備隊師)被指定用於進攻。5月到6月的德國西綫部隊部署了2,439輛坦克和7,378門火炮。[68]1939年到1940年,德國陸軍45%的成員年齡超過40歲,超過半數的士兵只經歷過幾周的訓練。陸軍遠未實現全摩托化,在1940年只有10%的部隊實現了摩托化,可供使用的車輛僅有12萬輛;與之相比,法國陸軍足有30萬輛車輛,而英國的摩托化部隊位於各國最前列。[69]德軍的大多數後勤運輸使用馬拉車輛。[70]1940年德國可用的部隊中,只有50%的師完成了戰鬥準備;裝備狀況往往比不過同等的英法部隊,有的甚至不如1914年的德國陸軍。總而言之,1940年的德國陸軍是一支半現代化的部隊,少數裝備精良的“精銳師”被“大量二級和三級師抵消了”。[71]

德軍部隊被分爲多個集團軍。A集團軍由格特·馮·倫德施泰特指揮,由45.5個師組成,其中包含7個裝甲師。A集團軍將執行由阿登地區突破盟軍防禦的決定性機動。德軍的這一機動有時被稱作“鐮刀切割”,最早被丘吉爾用來形容德軍的行動,後來又被翻譯回德語(Sichelschnitt),但從未成爲行動的正式名稱。“鐮刀切割”涉及3個軍團,即國防軍第4軍團、第12軍團和第16軍團;共擁有3個裝甲軍。第15軍被分配給第4軍團,而萊因哈特指揮的第41裝甲軍和古德里安的第19裝甲軍與第14軍的兩個摩托化步兵師統一為一個特殊的獨立作戰單位——“克萊斯特裝甲兵團”(Panzergruppe Kleist),官方番號為第22軍團。[72]B集團軍由费多尔·冯·博克指揮,含29.5個師,其中有3個裝甲師。B集團軍的目標是向低地國家進攻,將盟軍的北部部隊引誘入德軍的圈套中。該集團軍包括國防軍第6軍團和第18軍團。C集團軍由威廉·馮·里布指揮,下轄18個師。C集團軍的主要目的是防止盟軍在東側發起側翼包圍,並沿馬奇諾防綫和莱茵河上游持續發動小規模襲擊。該集團軍包括國防軍第1集團軍和第7軍團。[73]

通訊

事實證明,無綫通訊對德國在戰役中取勝至關重要。德國坦克裝備有無綫電接收機,可以接收自己所屬排的指令。各排的指揮坦克可以與其他部隊間語音通訊。無綫通訊使得戰術控制成爲可能,且使得部隊的即時反應遠快於對手。一些指揮官認爲通訊能力是主要的作戰手段,而無綫電訓練也被認爲比炮術更重要。無綫電使得德國指揮官得以協調編隊,在進攻或防禦中集中編隊實現大規模的火力投射。法國的重型武器和其他裝備往往部署成多個獨立的“零錢包”支援作戰,導致其數量優勢被德軍的集中作戰能力所抵消。大多數法軍坦克缺少無綫電,步兵部隊之間的指令通常以電話乃至口頭傳遞。[74]

德軍通訊系統允許空軍和地面部隊進行一定程度的通訊。各裝甲師附屬有搭乘輪式車輛的“戰術空管部隊”(Fliegerleittruppen)。Sd.Kfz. 251指揮車的數量遠不夠所有地面部隊使用,但理論上來講陸軍部隊可以在某些情況下呼叫空軍的支援進攻。據説向英吉利海峽進軍的第19裝甲軍成員呼叫空中打擊后,空軍抵達指定目標的時間從未超過15-20分鐘。[74]裝備“斯圖卡”俯衝轟炸機的德國空軍第8軍將在A集團軍突破阿登之後支援部隊向海峽的突擊。空軍第8軍始終保持一個斯圖卡大隊和一個戰鬥機大隊待命,平均能在發出指令后45-75分鐘内到場支援裝甲部隊。[75]

戰術

德國地面部隊的主要戰術為多兵種聯合作戰。德軍的行動戰術依賴於高機動性的進攻部隊,其中包含數量均衡的高素質炮兵、步兵、工兵和坦克編隊,以裝甲師的編制整合。進攻部隊需要優秀的通訊系統,以便在敵人做出反應前突破並利用敵軍陣地。裝甲師可以執行偵察任務、接敵前進、防禦、以及攻擊重要陣地或弱點。接下來,裝甲師攻占的地區可以由步兵和炮兵把守,作爲繼續進攻的支點。德軍的坦克實際存在數量劣勢,但德軍部隊能夠奪取陣地,並將敵軍裝甲部隊吸引至己方師部的反坦克陣地。這樣的作戰可以保全坦克,使下一階段的進攻得以延續。部隊的後勤是自給自足的,可維持三到四天的戰鬥。裝甲師將由摩托化師和步兵師支援。[76]德國的坦克營(Panzer-Abteilungen)理論上主要配備三號坦克與四號坦克;但實際上由於這兩種坦克的缺乏,實際上部隊大量使用輕型的二號坦克乃至更輕的一號坦克填補空缺。

德國陸軍沒有像法國B1重型坦克那樣强大的重型主戰坦克。法國坦克的護甲設計更爲堅實,軍備數量也更多;而德國坦克速度更快,機械更爲可靠。[77][78]儘管德國陸軍的火炮與坦克數量低於對手,德軍仍有一些關鍵優勢。德國坦克的較新型號采用五人車組,由車長、炮手、裝填手、駕駛員和機械師構成。每項工作由一個專門訓練的人員完成,使得人人各司其職,團隊作戰效率大大提高。法國車組的人員更少,車長要兼職裝填主炮,無法專注與作爲指揮員進行觀察和戰術佈置的主要職務。這樣的車組配置使得法國的戰鬥效率遠低於對手。[74]即使在步兵編隊中,德軍也因爲奉行任務型戰術(Auftragstaktik)學説享有優勢。在任務戰術學説中,軍官運用自己的主動權實現上級指揮官的意圖,並擁有必要的支援武器的控制權。[79]

空軍

德國空軍將軍力分爲兩個集群:3,286架作戰飛機用於支援A集團軍和C集團軍;另有1,815架作戰飛機、487架運輸機和50架滑翔機用於支援B集團軍。在當時,德國空軍是全世界經驗最豐富、裝備最精良、訓練最有素的空軍,其飛機數量將近盟軍的飛機總數的兩倍。[80]德國空軍原本是致力於任務性轟炸、战术轰炸與戰略轟炸任務的基礎雄厚的部隊,但也可以用俯冲轰炸机和中型轟炸機提供密接空中支援。1940年,儘管盟軍空軍已經與支援陸軍的任務聯係在一起,德國空軍開始以一種更爲寬泛,更加任務型的方式分配資源:空軍的任務從單純奪取制空權轉變為根據地面部隊需要執行中程截擊、戰略轟炸和密接空中支援等任務。需要注意的是,德國空軍不是裝甲部隊的先頭武裝。密接空中支援并非德國空軍的主要任務;在1939年,只有15%的德國空軍飛機被指派用於密接空中支援。[81][82]

防空火力

人們通常認爲德國在防空火力方面同樣擁有優勢。德軍的防空炮被稱作「Flak」,為德語“防空火炮”(Fliegerabwehrkanone)的簡寫。有統計稱德軍共有2,600門88毫米防空炮、6,700門37毫米防空炮與20毫米防空机炮;但這一總數可能是指全德國武裝力量的對空軍備數量,其中還包含訓練部隊的裝備以及德國本土的對空防禦。如果前綫部隊的防空炮總數達到9,300門的話,那麽這支防空部隊的人數將會超過整個英國遠征軍。西綫參與入侵的德軍中,有隸屬於空軍的85個重型防空炮連及18個輕型防空炮連;48個與陸軍各師整合的輕型防空炮連;以及20個由軍級以上總部領導,用作預備隊的輕型防空炮連。這些部隊共擁有空軍的約700門88毫米防空炮、180門37毫米防空炮、以及陸軍的816門20毫米防空機炮。[83]

同盟國

從1918年到1935年,法國的軍事開銷占國民生產總值的比例超過了其他所有大國,而法國政府在1936年進一步增加了大規模的再武裝行動。第一次大戰和大萧条時期的出生率下降,加上一戰造成的大量傷亡,導致法國相對其人口而言缺乏兵源;法國的兵源差不多只有德國的半數。法國動員了全國20到45歲男性人口的三分之一,使其軍力達到500萬人。[84]其中只有224萬人在法國北部的部隊服役。英國在1939年貢獻了89萬7千人的兵源,在1940年5月包含预备队在内一共只有50萬人;但到了6月英國的兵源就飙升至165萬人。荷蘭的兵源儲備約有40萬人,而比利時約有65萬兵源儲備。[85]

陸軍

法國招募了117個師,其中104個師(含11個預備隊)為北部的防禦設立。英國遠征軍提供了13個師,其中3個師是未經訓練、缺乏武裝的勞工師。盟軍的戰鬥序列中還有21個比利時師、10個荷蘭師與2個波蘭師。盟軍總共約有14,000門火炮,比德軍的總數多出45%.盟軍的火炮中,10,700門來自法軍、1,280門來自英軍、1,338門來自比利時軍、還有656門來自荷蘭軍。法軍的摩托化程度高於仍依賴馬匹運輸的德軍。儘管英、荷、比三國缺乏坦克,法軍自己擁有3,254輛坦克,超過了德軍坦克部隊的數量。[86][87]

法軍部隊的水準參差不齊。法軍的作戰序列中有一些强大的作戰單位,但輕裝甲師和重裝甲師(稱作DLM與DCR)組建不久,沒有徹底訓練。法軍的B級師由預備役人員組成,人員年齡在30歲以上,且缺乏裝備。儘管甘末林盡力生產機動炮兵單位,但法軍仍然缺乏防空火炮、移動反坦克炮和無綫電通信系統。[84][88]1923年到1939年間的軍費開支中,只有千分之1.5用於無綫電及其他通信設備;而爲了保證信息安全,甘末林使用電話和信差與前綫單位通信。[87]

法軍的戰術部署和在戰役層面對機動部隊的使用也不如德軍。[84]5月10日,法國在東北前綫上有3,254輛坦克對抗2,439輛德軍坦克;但大多數裝甲部隊被分配用於支援步兵,每個軍團被分配了一個由約90輛輕型步兵坦克組成的坦克旅。然而,由於法軍可用坦克的龐大數量,法國仍舊可以集中相當數量的輕型、中型和重型坦克組建裝甲師,在理論上來講和德國裝甲師實力相當。[89]法國只有重型坦克基本配備了無綫電,而配備的這些不可靠的電臺阻礙了通訊,使得法軍實施戰術機動遠比德國部隊困難。1940年,法國軍事理論家仍認爲坦克應主要作爲支援步兵的車輛;而法國坦克的速度比德國坦克慢(除了SOMUA S35型坦克),使得德國坦克能夠以操控勝過法國坦克,彌補自己的劣勢。在戰役中,法軍很多時候無法趕上德軍裝甲部隊的節奏。[84]法軍部隊的訓練狀態也不均衡,大多數人員只經受過駐扎靜態防禦工事的訓練。在1939年9月和1940年5月期間,部隊僅接受了最低限度的機動作戰訓練。[90]

部署

法軍在東北部共有3個集團軍:第2和第3集團軍在東面防守馬其諾防線;由加斯東·比洛特指揮的第1集團軍位於西部,並將執行向低地國家的進軍。戰役初在左翼的沿海地區為法國第7軍團,由1個輕機械化師(Divisions Légères Méchanique)加強。第7軍團的目標是通過安特衛普進入荷蘭。南面緊鄰的是英國遠征軍的摩托化師,將推進到迪爾河防線,並防守比利時軍右翼從魯汶到瓦夫爾的地區。法國第1軍團得到2個輕機械化師的加強,以1個後備裝甲師(Division Cuirassée de Réserve)作為預備隊,將防守瓦夫爾與那慕爾之間的讓布盧走廊。法國第9軍團是參與進入比利時作戰的最南端部隊,該軍團駐守在那慕爾和色當北部之間的默茲河段。[25]

德國需要進軍100公里才能到達迪爾河防綫位置,因此英國遠征軍司令戈特勛爵原以為他有2到3周的時間準備迎敵;但德軍實際只用四天就到達了迪爾河。[91]法國第2軍團計劃會作爲盟軍機動的“鉸鏈”固守原地;而他們即將面對攻打色當的德國精銳裝甲師。第2軍團在兵源、防空、反坦克武器和空中支援的優先度較低;其5個師中有2個是超齡的預備隊員組成的“B級師”,此外還有第3北非師。[92][93]這支缺乏訓練和裝備的部隊不得不覆蓋一條很長的前綫,形成了法國防禦體系的一個弱點。造成這一情況的緣由是法軍最高司令部對阿登地區防禦能力的錯誤認識:即便比利時和法國的情報部門已經警報一支很長的裝甲與運輸車隊正穿越阿登,且已發生了長時間的交通堵塞,司令部仍舊堅信阿登森林無法通行坦克。1937年和1938年的法國兵棋推演顯示德國人完全可以穿過阿登森林;科拉普更是認爲“敵軍無法穿越阿登”的看法“簡直糊塗”。然而甘末林認爲這一想法不符合他的戰略,所以忽略了這些證據。[94]

盟軍空軍

盟軍在空中處於劣勢:法國空軍共有1,562架飛機;英國皇家空軍戰鬥機司令部可提供680架戰鬥機,同時英國皇家空軍轟炸機司令部可提供約392架轟炸機執行任務。[80]盟軍的一些機型瀕臨淘汰,譬如老式的巴特尔轰炸机。在戰鬥機部隊中,只有英國的颶風戰鬥機、美製P-36戰鬥機(又稱H75戰鬥機)[95]和法製地瓦丁D.520戰鬥機可以應對德軍的Bf-109戰鬥機。與Bf-109相比,D.520有更高的機動性但速度稍慢,[96]且在1940年5月10日只派遣了36架D.520戰機。所有的D.520均被派遣至同一個中隊。盟軍的戰鬥機數量占優:德軍的836架Bf-109將面對764架法國戰鬥機、261架英國戰鬥機和81架比利時戰鬥機。法國和英國的戰鬥機儲備也比德國更多。[97]

1940年6月初的法國航空工業產量可觀,據估計有近2,000架飛機的儲備。然而長期缺乏零件使得這支儲備機隊舉步維艱,僅有29%的飛機(599架)可以服役,其中170架為轟炸機。[98]法軍轟炸機的低服役數量意味著德軍擁有明顯的中型轟炸機數量優勢,可用的中型轟炸機是法軍的六倍。[87][97]儘管存在種種劣勢,法國空軍的表現還是超出預期:在法國戰役的空對空戰鬥中擊毀916架敵機,擊墜比達到了2.35:1.法國三分之一的空戰戰果是由占單座戰鬥機總數12.6%的P-36戰鬥機造成的。[99]

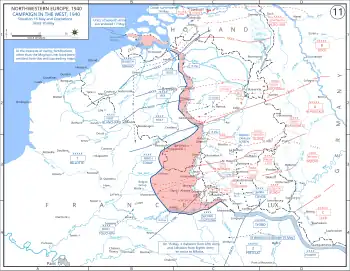

“黃色行動”作戰

北方前綫

德軍的“黃色行動”於1940年5月9日晚開始。21:00時,陸軍的所有師都收到了行動開始的暗語“但澤”。作戰行動的保密性很高,以至於當部隊接到行動開始的命令時,許多軍官由於持續的延誤還沒有趕到自己的部隊。 [57]德軍在行動伊始占領了盧森堡,幾乎未遭抵抗。[100]B集團軍在9日夜間到10日早上發動了對荷蘭和比利時的佯攻。第7空降獵兵師與庫爾特·斯圖登特的第22空降師空降獵兵突襲了荷蘭海牙、通向鹿特丹的道路、以及比利時的埃本-埃美爾要塞,旨在協助B集團軍的推進。[101]法軍司令部立即做出反應,按照D計劃將第1集團軍派遣至北方。這一機動投入了法軍最好的部隊,但引發了局部的組織混亂且耗盡了燃料儲存,折損了部隊的實力。等到法國第7軍團跨越荷蘭邊境時,他們發現荷蘭軍隊正在全面撤退,正進入比利時保衛安特衛普。[102]

荷蘭

空降作战是荷兰战役的重要组成部分,德國空軍在荷蘭完全確保了制空權,德军飞机无论是数量还是品質都明显优于荷兰。德國空軍出動了247架中型轟炸機、147架戰鬥機、424架容克Ju-52運輸機及12架亨克爾He-59水上飛機參加在荷蘭上空的行動。[103]荷蘭空軍(Militaire Luchtvaartafdeling)共有144架作戰飛機,其中许多还是一战时期的老式飞机。仅在第一天的作战中,荷军就损失了约一半的战机[104],剩下的荷蘭空軍飛機被疏散至各地,只擊落了少量德國空軍飛機。荷蘭空軍總共只有332架次的飛行,共有110架飛機被擊落。[105]

德國空軍先是通过空降兵对荷兰发动突袭,这次作战被称为海牙戰役,由于低估了荷兰皇家陆军的抵抗而失利。[106]空軍以一場慘勝占領了海牙周邊伊彭堡、奧肯堡和法爾肯堡的機場,但損失了大量運輸機,而當天晚些時候荷蘭軍隊就收復了機場。[107]總共有96架飛機毀於荷蘭的炮擊。[106]德国空降兵被赶出机场,压制在几个据点中,但荷兰军队的火力严重不足,无法将其消灭。德國空軍的運輸機群任務中有125架Ju-52被擊毀,47架被擊傷,損失相當於運輸機群的一半;德軍空降部隊的4000人中將近半數在空降行動中損失,包括20%的士官和42%的軍官;其中有1,200人被俘后送至英國。[108]

德国陆军在5月10日向荷兰边境发动突然进攻以策应空降兵,法國第7集團軍未能阻止德國第9裝甲師的增援。德军攻势势如破竹,荷军难以抵挡。5月13日,第9裝甲師抵達了鹿特丹;同一天,東方的荷蘭陸軍對德軍的赫雷伯山戰役反攻行動宣告失敗,從赫雷伯防綫撤退至新洪水綫,这时荷兰的防线大举收缩,败局已定。5月14日,为了尽快拿下荷军坚守的荷兰要塞,空军进行了頗具爭議的鹿特丹轟炸,德國第54轟炸機聯隊的He-111中型轟炸機炸毀了鹿特丹市中心。儘管荷蘭軍隊主力尚存,但荷兰政府认为荷兰战役对于整体战略无关紧要,而且他们擔心德軍進一步摧毀其他荷蘭城市,因此很快就打算停止抵抗。荷兰军方在轰炸发生后於當晚也宣佈投降。5月15日雙方簽署了投降文書,但荷蘭部分部隊仍与法軍在澤蘭戰役中并肩作戰,直到5月17日荷兰全境沦陷,而荷蘭殖民地的部隊也繼續戰鬥。威廉明娜女王在英國成立了荷蘭流亡政府。[109]荷蘭損失為陸軍2,157人、海軍125人、空軍75人,平民2,559人,[110]荷兰的抵抗则给德军造成了2,032人死亡,7,000人受伤,4辆武装火车被摧毁,225–275架飞机被摧毁,1,350人被俘的损失。[111]

入侵比利時

德軍在比利時掌握了制空權。得益於戰前徹底的空中照相偵察,德軍在入侵比利時的最初24小時內便擊毀了比利時空軍(Aeronautique Militaire)179架飛機中的83架。比利時空軍共執行77次飛行作戰任務,但對空戰結果貢獻不大。德軍從此確保了低地國家上空的空中優勢。[103]然而在地面作戰中,由於B集團軍的兵力比原先的計劃有所削弱,而比利時軍在阿爾伯特運河陣地的防衛非常強大,導致德國第6軍團的佯攻面臨立即停滯的危險。德軍的主要推進路線被默茲河和阿爾伯特運河交匯處的埃本-埃美爾要塞封鎖。在當時,埃本-埃美爾要塞被認爲是全歐洲最現代化的大型要塞。[112]

對德軍而言,能否在A集團軍建立橋頭堡之前將盟軍大部引開是勝利的關鍵,因此任何的延宕都可能威脅整個戰役的進展。為了克服這一困難,德國在埃本-埃美爾要塞戰役中採取了非常手段。5月10日清晨,德軍突擊隊搭乘DFS 230滑翔機降落在要塞屋頂,使用锥形装药癱瘓了主要炮臺。德軍傘兵佔領了運河上的橋梁。比利時部隊發起了相當程度的反擊,但都被德國空軍瓦解。德軍從可能是防禦最强點的位置突破了比利時防綫,讓比利時最高指揮部大爲震驚。比利時指揮部隨即將各師撤退至K-W防綫,比原計劃提前了5天。然而德軍奪取荷蘭马斯特里赫特橋梁的一場類似行動宣告失敗:荷蘭人炸毀了所有橋梁,德軍只占領了一座鐵路橋,[113]導致裝甲部隊被迫在荷蘭滯留一段時間。[114]

英國遠征軍和法國第1軍團尚未完成駐防,比利時在邊境戰敗的消息是他們不願聽到的。盟軍原本確信比利時的抵抗可以讓部隊有數周的時間準備讓布盧走廊的防綫。此時,埃里希·霍普納上將正率領由第3裝甲師和第4裝甲師組成的德國第16裝甲軍跨越德軍新占領的橋梁,向讓布盧走廊方向進軍。法軍最高指揮部先前預計德軍闪电战的攻擊中心會在讓布盧一帶,而第16裝甲軍的行動似乎證實了這一看法。讓布盧位於瓦夫爾和那慕爾之間,地勢平坦,為坦克作戰的理想地區;這一地段也是盟軍防綫上未設防禦工事的一段。法國第1軍團騎兵軍司令勒内·普利歐派遣第2輕機械化師和第3輕機械化師向讓布盧以東的阿尼進軍,拖延該地德軍裝甲部隊的推進,為第1軍團的其它部隊爭取時間完成讓布盧地區的防禦。[115]

阿尼战役与让布卢战役

5月12日至13日发生的阿尼戰役是截至当时规模最大的坦克战,双方共有1,500辆裝甲戰鬥車輛参战。法军以损失91辆哈奇斯H35和30辆Somua S35的代价,使160辆德军坦克瘫痪。[116]但法军依照战役计划实施撤退,使得德军重新控制了战场,并得以修复先前瘫痪的坦克。德军最终无法修复的只有第3装甲师的20辆坦克及第4装甲师的29辆坦克。[117]普利欧为法军取得了战术和战略胜利,成功将德军进军拖延至第1军团有足够时间修筑工事为止。[118][119]进攻的德军在色当北部与法国第1军团交战,实现了霍普纳必须完成的最重要目标;但是德军未能阻止法军向迪尔河进军,也未能摧毁第1军团。5月14日,在阿尼遇阻的霍普纳违背军令,于让布卢战役再次发起攻击。这场战斗是整个法国战役中德军唯一一次正面攻击防御工事的场合。法国第1摩洛哥步兵师成功击退德军进攻,德国第4装甲师又有42辆坦克瘫痪,其中26辆被彻底击毁。然而法军两次成功的防守很快被色当南部的事态发展抵消了。[120]

阿登地区

在中路,德國A集團軍的進攻被進軍阿登的比利時摩托化步兵師和法國機械化騎兵師(“Divisions Légères de Cavalerie”,字面意义为“骑兵师”)所阻。德军遭遇的主要抵抗来自比利时第1阿登猎兵团、由工兵支援的比利时第1骑兵师、以及法国第5轻骑兵师。[121]比利时部队在道路设立路障,将德国第1装甲师拦阻在博当日约8小时;但比军最终撤离时法军尚未赶到,而事实证明无人守卫的比利时路障对德军效果甚微。德军工兵拆除了比利时人设置的障碍,全程未受干扰。比利时部队撤退的原因是部队缺乏反戰車火力,无法阻拦遭遇的这支数量大得出乎意料的德军裝甲部队,只得迅速撤退至默兹河对岸。大量的德军车辆试图通过恶劣的道路网,阻碍了德军的进展。“克莱斯特装甲兵团”有超过41,140辆车辆,但阿登地区只有四条路线可供这些车辆通过。[122]5月10日晚到11日凌晨,法军空中侦察报告了德国装甲车队的存在,军方认为这是德军的次要攻势,辅助比利时方向的主攻。5月11日晚,一名侦察飞行员报告看到几列没有开灯的长车队;另一名前去确认的飞行员报告了同样的情景,并补充指出车队中有大量戰車。当天更晚些时候传回的飞行员报告和航空照片显示,车队中有戰車和架桥设备。5月13日,克莱斯特装甲兵团的车辆造成了默兹河与莱茵河之间一条道路上的严重堵塞,长达250公里;然而这一几乎静止的庞大目标却未遭法国空军袭击。法军的轰炸机此前在比利时北部的馬斯垂克戰役中攻击了德军,遭遇惨败,原本的135架轰炸机在两天内只剩下72架。[123]

5月11日,甘末林下令预备队开始在默兹河部分构筑防御工事。由于德国空军的威胁,盟军的铁路运输仅限于夜间,拖延了工事修建;但法军并没有紧迫感,因为他们认为德军军力集结会同等缓慢。除非得到重砲火力支援,否则法军不会渡河作战。尽管法军意识到德国戰車和步兵编队很强大,但他们仍对己方强大的防御工事和砲兵优势充满信心。默兹河地区法军部队的能力令人生疑;他们的火砲是为步兵战斗设计的,缺乏反戰車砲和防空砲。[124]德国先头部队在5月12日傍晚抵达了默兹河防线。为了让A集團軍的3个軍團能够渡河,德军将建立三个桥头堡:南部的色当、西北部的蒙特尔梅、以及更北方的迪南。[125]最早到达的德军部队几乎没有局部数量优势;德军每门火砲平均只有12发砲弹,[126]而法军每门火砲每天配给30发砲弹。[127]

色當戰役

色当附近的默兹河防线是一段纵深6公里的牢固防御带,位于俯瞰默兹河谷的山坡上,依现代区域防守原则布置,由103个碉堡进一步加强。防御带由法国第147要塞步兵团把守,更为后方的阵地由法国的一支B级预备队——第55步兵师驻防。5月13日早,法国第71步兵师插入色当东部驻防,使得第55步兵师防守的前线缩短了三分之一,并使得防守纵深加深至超过10公里。相对当时到场的德军部队而言,法军55师拥有炮兵火力优势。[126]同样在5月13日,克莱斯特装甲兵团在色当附近发动三次渡河行动,分别由国防军第1装甲师、第2装甲师与第10装甲师执行,由精锐部队“大德意志”步兵团担任援军。和法军的预期不同,德军并没有缓慢集结炮兵火力;缺乏炮兵的德军选择集中大部分空军力量,通过地毯式轰炸和俯冲轰炸的方式在防线狭窄部分打开缺口。德国空军承诺给予古德里安极大规模的空中支援,他们计划在早8:00发动持续8小时的空袭。[128]

纳粹德国空军执行了截至当时全世界最大规模的空中轰炸行动,同时也是战争期间德国最激烈的空袭作战。[129]空军的两个俯冲轰炸机联队(Sturzkampfgeschwader)执行了300架次对法军阵地的攻击;[130]9个轰炸机联队(Kampfgeschwader)共执飞轰炸任务3,940架次。[131]然而法军仍有一些前线碉堡未遭损伤,碉堡守军击退了德国第2装甲师和第10装甲师的渡河攻势。但在展现后方,德军的空袭造成第55步兵师士气崩溃,炮兵随即逃走。到了当天午夜,德国步兵以伤亡数百人的代价,向法国防区突入最多达8公里。直到这时,大多数的德国步兵尚未渡河,德军的主要战果来自仅仅6个排兵力的行动,其中大部分还是工兵。[132]

色当的混乱开始沿整条法军阵线蔓延。默兹河后方10公里处的比尔松山岭防线是法军准备的最后一道防线,原本由第55步兵师第295团驻防;但守军听信了“德军坦克已突破至防线后方”的传言而惊慌失措,于13日19:00撤退,在法军防线上留下缺口。事实上,德军坦克直到14日早7:20才成功渡河,距295团撤退已过去12小时。[133]

默茲河上空的空戰

色当是法国第1集團軍右翼的支点。当认识到色当失败的严重性时,集團軍司令比洛特上将敦促盟军空军空袭炸毁默兹河上的桥樑,坚信“这些桥上通过的要么是胜利,要么就是失败!”。[131]5月14日清晨,英國皇家空軍先遣空中打擊部隊(AASF)執行了盟軍的首波空襲,在10架次的轟炸中幾乎未遭損失。當天下午,AASF的71架巴特尔轰炸机和布倫亨式轟炸機在戰鬥機護航下嘗試轟炸橋梁。然而德軍的空中防禦得到第26戰鬥機聯隊和第27戰鬥機聯隊的支援,[134]戰鬥機數量達到了盟軍護航戰鬥機的三倍,[135]給皇家空軍造成了巨大損失。此外,德軍三個裝甲師的防空砲營在色當集中了303門各式防空火砲,密集的防空火力導致盟軍無法瞄準轟炸目標。[136][137]在81架次的轟炸任務中,AASF損失了52%的飛機,約60%的轟炸機被擊毀。[134][135]英軍的轟炸效果有限,三座橋樑被炸傷,其中可能有一座被炸毀。[135]法國空軍轟炸機部隊在先前的馬斯垂克戰役中損失過半,[138]在色當平均每天只執行1架次的飛行任務。[139]儘管如此,法軍仍有46架轟炸機調往色當參與了空襲任務;但轟炸由於缺乏協調而失敗,途中遭到德國第53戰鬥機聯隊的迎擊,損失5架轟炸機。5月14日整天,盟軍總共出動250架次任務,損失飛機167架。[140]德國空軍中將布魯諾·略爾則將5月14日稱作“屬於戰鬥機的一天”。[131]

法軍崩潰

第19裝甲軍軍長海因茨·古德里安曾在5月12日表示,他希望將橋頭堡擴大到至少20公里。古德里安的上司埃瓦爾德·馮·克萊斯特,代表希特勒命令古德里安在會師前將行動限定在最多8公里内。5月14日11時45分,倫德施泰特確認此命令,這基本意味著裝甲部隊應當停止行動。[141]古德里安以辞职为威胁,外加使用幕后手段,最终让克莱斯特同意执行“强力侦察”活动。古德里安随即不顾先前的停止命令继续进军。[142]按照古德里安在原版曼施坦因计畫中的建议,应当向东南方的马奇诺防線后侧发动次级攻势,这样一来可以迷惑法军指挥部,二来可以占领法军可能用来集结反攻的阵地。哈尔德在黄色方案中删除了这一提议,但古德里安仍让第10装甲师和“大德意志”步兵团向南方的斯通高原进军。[143]

法國第2軍團司令夏尔·安齐热上將打算使用第3裝甲師在斯通高原發起反擊以消除橋頭堡。安齐热認爲這樣的反攻至少是成功的防守,僅將己方的目標定爲保護法軍側翼。如果能在斯托訥戰役取勝並收復比爾松,法軍將能夠占領俯瞰色當的高地;就算無法奪取德軍的橋頭堡,也能對其實施觀測砲擊。德法雙方在5月15日至17日展開激烈戰鬥,斯通反復易手達17次之多,在5月17日晚最終落入德軍手中。[144]

先前在5月14日,古德里安已經命令第1装甲师和第2装甲师向西進軍,沿索姆河谷快速推进至英吉利海峡。[145]5月15日,古德里安的摩托化步兵經過戰鬥,在法國第6軍團位於色當以西的集結區域擊敗了這支新到的援軍,削弱法國第9軍團的南翼。法國第9軍團隨之崩潰,部隊成建制投降。法國第102要塞師兩翼缺乏支援,被德國第6裝甲師和第8裝甲師包圍在蒙特尔梅橋頭堡,與5月15日被德軍殲滅。[146][147]

埃爾溫·隆美爾率第7裝甲師在交戰24小時后便突破了法軍防綫,給法國第2軍團的兵力造成嚴重打擊,而第9軍團也因沒有時間鞏固防線而不斷後退。隆美爾拒絕讓部隊休息,第7裝甲師被迫日夜兼程不斷進軍,在24小時内推進了30公里。[148]迅速前進的隆美爾與上司赫爾曼·霍特上將失去聯繫,他違背命令繼續進軍,不給法軍建立新防線的時間。第7裝甲師向西北繼續推進至埃尔普河畔阿韦讷,正好趕在第1和第2裝甲師之前。[149]法國第5摩托化步兵師在德軍進軍的路線上露宿,車輛整齊地排在路邊,第7裝甲師從中迅速穿過。後來國防軍第5裝甲師也加入了戰鬥。法軍的實力被部隊的低速、裝載超員和缺乏戰場通訊削弱了,儘管能夠給德軍造成一些損失,但法軍無法跟上德國機動部隊的速度。德軍部隊能夠迅速包圍法軍裝甲車輛,並在近距離加以消滅。[150]法国第1装甲师在比利时战役后仅存16辆戰車,遭遇德国第7装甲师后再度被击败,仅存3辆戰車堪用。德军使用的500辆戰車當中,僅损失50輛。[151][152]至5月17日,隆美爾宣稱已俘獲10,000人,自身则只損失了36人。[153]古德里安为进军之快速十分高兴,鼓励第19裝甲军向英吉利海峡挺进,直至燃油耗尽为止。[154]

希特勒十分担心德军的进度过快。哈尔德在5月17日的日记中写道:“元首非常紧张。他为自己的成功而感到恐惧,他害怕争取任何机会,于是就会拉紧我们身上的缰绳……[他]一直担忧南翼。他愤怒地咆哮着说我们正在毁掉整个战役。”希特勒和克莱斯特下达了停止进军的命令;但是通过对命令的不同解释和有意隐瞒,前线指挥官无视了希特勒停止进军的指令,继续向西方的阿布维勒进军。[142]

士氣低落的法國領導人

另一方面,法國最高統帥部因突如其來的德軍攻勢感到震驚,指揮部內充斥著失敗主義。5月15日上午,法國總理保羅·雷諾打電話給新任的英國首相溫斯頓·邱吉爾說:“我們被打敗了。我們遭到了打擊;我們已經輸了這場戰爭。”邱吉爾試著安慰雷諾,提醒他第一次世界大戰時德軍幾次衝破了協約國防線,每次都被迫停止前進。然而,雷諾仍然傷心欲絕。[155]

邱吉爾在5月16日飛往巴黎,很快認識到法國局勢嚴重:他注意到法國政府正在燒毀檔案,並準備疏散首都。在與法軍指揮官一個陰沉的會議上,邱吉爾用法語問甘末林:“Où est la masse de manoeuvre?”(“戰略預備隊在哪裡?”)第一次世界大戰時,法軍的戰略預備隊拯救了巴黎。然而甘末林對此回答說:“Aucune.”(“沒有什麽預備隊。”)二戰結束後,甘末林宣稱他當時的回答是“已經沒有任何預備隊。”[156]邱吉爾後來描寫道,聽到甘末林做出如此答復是他一生中最爲震驚的時刻。邱吉爾問甘末林提議在何時及何地對德軍突出部的側翼發動反攻。甘末林只是回答說:“缺乏兵力、缺乏裝備、沒有方法”。[157]

失敗的盟軍反攻

北方前綫上一些最好的盟軍部隊沒有參與太多戰鬥。如果他們被留作預備隊,可能會被用於發動一次決定性的反攻。法軍總參謀部在開戰前的研究估計,主要預備隊應留在法國領土,以抵禦對低地國家的入侵,並發動反攻或者“重建原本陣綫的完整性”。[158]然而,儘管法軍裝甲部隊擁有數量優勢,卻無法有效地使用這支部隊,也沒能攻擊德軍脆弱的突出部。法军的大部分装甲部队以小编队阵型分散在前线上;但德军将战斗车辆以师级编制联合,并在主攻方向使用这些部队。法军如今已经用尽了大部分的预备队:第1装甲师燃油耗尽后全军覆没,第3装甲师未能抓住机会摧毁色当的德军桥头堡。第2装甲师是预备队中仅存的装甲部队,预计在5月16日向聖康坦西部发起攻击。然而该师师长只能找到属下12个连中的7个,而这7个连分散在一片49公里×37公里的阵线上。当第2装甲师部队还在集合时,德国第8装甲师击溃了法军阵型。作为战斗部队的第2装甲师已不复存在。[159]

夏爾·戴高樂指揮法軍第4裝甲師,企圖從南面向蒙科尔内發動反攻,直取古德里安的军团总部和第1装甲师的后勤区域。德军在蒙科尔内战役中仓促布防迎战,古德里安令第10装甲师急行军向戴高乐的侧翼施压。戴高乐的部队遭到侧翼威胁,又被沃尔弗拉姆·冯·里希特霍芬上将的德国第8航空军俯冲轰炸,攻势被德军瓦解。法军在5月17日总计损失32辆坦克和装甲车,但“造成了德军损失”。5月19日,收到援军的戴高乐再度发起进攻;损失了155辆车辆中的80辆,再度被击退。[160]德国空军是第4装甲师撤退和第9军团崩溃的主因;第8航空军攻击了德军侧翼集结的法军,法军大多数的反击未及发动便被阻止。[161]戴高樂在5月17日及5月19日的反攻取得了部分成功,但並沒有顯著地改變大局。[162]

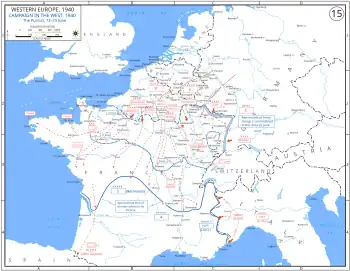

德軍抵達英吉利海峽

5月19日,英國帝國總參謀長埃伦塞德將軍在朗斯附近的英國遠征軍總部與遠征軍司令戈特勛爵會談。埃伦塞德劝说戈特勋爵向西南方的亚眠进攻,以保全远征军部队。戈特勛爵回應稱他的9個師中已有7個在斯海尔德河接敵,只有兩個師可以向亞眠攻擊。埃伦塞德问道这一行动是出于谁的指令,戈特勛爵稱是法國第1軍團指揮官比洛特上將,但比洛特已經8天沒有給他命令。埃倫塞德在遠征軍總部旁比洛特將軍的總部與比洛特會面,發現他顯然沒有能力採取行動。埃伦塞德返回英国后担忧远征军即将全军覆没,下令英国采取紧急反入侵措施。[163]

德国地面部队已经无法继续保持停止状态,否则盟军将会有能力重新阻止防御或成功撤退。5月19日,古德里安获准重新开始进军,之后在索姆河击垮了英国预备役部队——第12“东方”师和第23“诺森布里亚”师。德军部队占领亚眠,确保了位于最西端阿布维勒的渡河桥,切断了北方的英国、法国、荷兰和比利时部队的补给线。[164]5月20日,德国第2装甲师的一支侦察部队抵达滨海努瓦耶勒。部队此时已从5月17日的位置向西推进了100公里,已经可以看到索姆河口和英吉利海峡。德军建立了一个巨大的包围圈,将盟军第1集团军(比利时军,英国远征军,法国第1、第7及第9军团)困在其中。[165]

第8航空軍負責掩護向海岸的急行軍。在被譽為“斯圖卡的最美妙時刻”的進攻中,德軍的Ju 87俯衝轟炸機通過極其高效的通信系統響應支援請求,有力地為陸軍開闢路徑。Ju 87在擊破對德軍兩側的攻擊、攻破防禦工事及擾亂敵軍補給線方面尤其有效。[166][167]配備無線電的前綫聯絡官可呼叫斯圖卡空襲,並指導轟炸機攻擊德軍前進路綫上的盟軍陣地。在某些情況下,德國空軍卡可在10-20分鐘內回應空襲請求。更爲詳細的研究顯示斯圖卡的空襲需要讓陸軍等待45-75分鐘,而Hs 123俯衝轟炸機攻擊需等待10分鐘。第8航空軍總參謀長漢斯·塞德南中校表示,“再也沒有這麼順利運作的系統可用於討論和規劃聯合作戰了”。[168]

魏剛計劃

5月19日晚,法國總理保羅·雷諾解除莫里斯·甘末林的總司令職務,並以馬克西姆·魏剛取代。魏剛聲稱自己作爲總司令的第一項任務是好好睡上一覺。[169]此前甘末林曾下令困在比利时和法国北部的部队向南突围,和从索姆河向北进攻的法军汇合。[170]但魏刚取消了甘末林的命令。危机期间,魏刚花了好几天在巴黎进行礼节性拜访。魏刚提出了一项反击计划:由法军被困的部队从北部进攻,配合德军南方索姆河前线安托瓦内-玛丽-贝诺瓦·贝松上将指挥的法国第3集团军夹攻德军。[170][171]

克萊斯特裝甲兵團向沿海开辟的走廊十分狹窄,其北部有3個輕機械化師和英國遠征軍,在南方則有戴高樂的第4裝甲師。然而法军指挥变动造成的盟军行动延迟为德军带来了机会,德国的步兵师得以有足够的时间跟进装甲部队的进度,并巩固装甲部队开辟的走廊;而德军的坦克也在此期间进一步沿海岸推进。5月21日,魏刚乘飞机进入北方包围圈,会见第1集团军司令比洛特上将和比利时国王利奥波德三世。利奥波德三世声称比利时军队缺乏坦克和飞机,无法执行反击;此外,利奥波德三世称比利时未被占据的地区仅剩两周的食物。利奥波德三世并不指望英国远征军冒着自身危险保持和比利时陆军的联系,但是警告称如果英国远征军执意向南反击,比利时军队将会崩溃。[172]利奥波德三世提议建立一个覆盖敦刻尔克和英吉利海峡上比利时港口的滩头阵地。[173]

5月23日,比洛特因交通事故身亡。比洛特是北部盟军中唯一了解魏刚计划概略的指挥官,他的死导致第1集团军足有3天无人指挥。英国远征军司令戈特勋爵此前已在质疑法军是否能够最终胜利;同在5月23日,英军决定从海峡港口撤退。盟军只发动了两场局部攻势:英军于5月21日在北部向阿拉斯发起攻击,此后法军于5月22日在南部向康布雷发动攻势,但英法双方均不了解对方的攻击行动。英军哈羅德·愛德華·富蘭克林少将指挥的“弗兰克部”(Frankforce)包含两个师——第5步兵师和第50“诺森布里亚”步兵师,部队的侧翼由法国第3轻机械化师保护。进入了阿拉斯地区后,富兰克林假定自己部队的任务是解救该地的盟军驻军,并切断该地德军的联络线;他拒绝将属下的两个师和侧翼的法国师全部投入一场目标有限的攻势中。富兰克林在主攻中只投入了两个英国步兵营、第1坦克旅属下两个营的58辆玛蒂尔达I型坦克和16辆玛蒂尔达I型坦克、外加一支附属的摩托车营。[174]

英军在阿拉斯战役实现了进攻的突然性,在最初阶段对过于分散的德军部队取得了胜利,但最终仍未能实现目标。盟军坦克和步兵之间的无线电通信很糟糕,几乎没有像德军那样的兵种协同。德军以88毫米高射炮和105毫米榴弹炮予以还击,最终阻止了盟军攻势。法军部队在撤出战场时击毁了多辆德军坦克,但德国空军瓦解了盟军反攻,让英军损失了60辆坦克。法国第5军团因为过于缺乏组织,在南部对康布雷发动的攻势同样宣告失败。[175][176] 盟军的进攻让德军最高统帅部惊慌失措,他們以為幾百輛盟軍坦克馬上就要碾碎他們的精銳部隊了;但隆美尔希望继续追击盟军部队。5月22日早,终于镇定下来的最高统帅部下令第19装甲军向北挺进,从阿布维勒向海港进军:第1装甲师攻加来、第2装甲师攻布洛涅、第10装甲师攻敦刻尔克。后来第1装甲师和第10装甲师交换了进攻目标。[177][178]英法两军于5月27日到6月4日发动阿布維爾戰役,但未能消灭德军在索姆河南岸的桥头堡。

加来围城战

5月23日凌晨,戈特勛爵下令從阿拉斯撤退。到此時刻,他對魏剛的突圍計劃已經沒有信心了;魏剛建議至少試圖堅守在法蘭德斯海岸的防守圈,即所謂的“法蘭德斯内堡”(Réduit de Flandres),但戈特勛爵對此同樣不抱期待。戈特勛爵知道給這樣一個據點提供後勤的港口已遭到威脅。同日,德國第2裝甲師已攻佔了布洛涅海岸。在布洛涅海岸的英國守軍於5月25日投降,有4,368名士兵被皇家海軍在皇家空軍掩護下撤出。[179]

5月24日,斐迪南·沙爾率德國第10裝甲師開始進攻加萊。英軍由第30摩托化旅以及配備巡邏坦克的第3皇家坦克團支援,這兩支援軍在德軍進攻前24小時匆匆登陸。英法兩國的守軍意識到早早投降會讓允許德軍向敦刻爾克進軍,因此盡可能久地堅守加來的港口。儘管沙爾的部隊奮力進攻試圖突破,英法兩軍仍舊守住了加來城。古德里安下令如果5月26日14:00時沙爾還不能攻占加來,他將撤下第10裝甲師,用空軍摧毀該城。英法兩軍最終耗盡了彈藥,德軍得以在26日13:30進入加來城。[180][181]法軍的主要工事已經投降,而英軍仍在港口堅守至27日清晨。約有440人最終撤離。[182][183]加來圍城戰拖延了德軍4天的進度,但盟軍爲之付出了慘痛的代價,傷亡約占全部人員的60%.

德軍停止前進

德国军事史学家卡尔-海因茨·弗里泽在著作《闪电战的迷思:1940年西线战役》(Blitzkrieg-Legende: Der Westfeldzug 1940, Operationen des Zweiten Weltkrieges)中写道,英法两军在阿拉斯战役中发动反击,对德军造成了与实际后果不成比例的后续影响。克莱斯特感到了“严重的威胁”,后来告知哈尔德他必须等到危机解除才能继续进军。第4军团司令克鲁格大将在伦德施泰特的支持下下令坦克停止前进。伦德施泰特在5月22日德军击退盟军时命令,在克莱斯特装甲兵团向布洛涅和加来进军前必须恢复阿拉斯的局势。最高统帅部的恐慌情绪更为糟糕,希特勒于5月22日联络A集团军,下令所有机动部队在阿拉斯两侧行动,而步兵部队向东侧行动。[184]

在德军前线的高级参谋之间,危机并不明显。哈尔德得到了和古德里安一致的结论,认为德军面临的真正威胁是盟军将会快速撤退至海岸,于是德军开始了和盟军争夺港口的作战。英国远征军和法国第1军团的大部分部队距海岸仍有100公里,但从英国本土派往加来和布洛涅的援军及时到达,刚刚好能够在5月22日拖延德国第19军的进攻。弗里泽认为,如果德军在5月21日没有停止前进24小时,而是以5月20日的速度继续前进的话,布洛涅和加来将会早早沦陷。而如果德军没有在5月15日(蒙科尔内战役)和5月21日(阿拉斯战役)两次停止进军的话,第10装甲师将能提前占领敦刻尔克,也就不可能会有5月24日的中止进军命令和随后的盟军大撤退。[185]

5月23日,伦德施泰特听取了第4军团司令克鲁格大将的建议,下令装甲部队停止前进。伦德施泰特仍在担忧侧翼的安全和前线部队的补给,[186][187][188][189]并希望保存装甲部队实力用于将来对法国南方的进攻;此外,伦德施泰特还认为敦刻尔克周围的沼泽地形不适合坦克作战。[190][191]5月24日,希特勒造访了伦德施泰特位于沙勒维尔的总部,对停止进军的命令表示同意。伦德施泰特进一步提出应当用步兵消除阿拉斯英军的威胁,而克莱斯特的装甲兵团应当维持敦刻尔克附近的战线。[190][192][193][191]德国空军司令赫尔曼·戈林则请命用空军摧毁敦刻尔克的盟军部队。当天中午,伦德施泰特以希特勒的名义再次命令装甲部队停止前进。[194][195]晚些时候,希特勒签署了特别训令第13号,要求德国空军摧毁被包围的盟军,阻止他们逃走。[196]

史学界至今仍在争论希特勒在5月24日下令停止进军的真实原因,[197][198]但可以确定的是德军的这次停止给予了盟军在敦刻尔克周围布置防御的宝贵时间。[199]直到5月26日15:30,希特勒命令部队继续进军,但大多数部队又额外花了16个小时才开始进攻。[200]

发电机行动

5月26日,英國發動發電機行動,意圖營救被包圍的英國、法國和比利時軍隊,讓比利時的守衛圈北部及加来海峡省內的盟軍部隊脫險。行动第一天有约28,000人被撤离。法国第1军团的大部分留在了里尔,由于魏刚未能将法军部队撤到海岸,他们被迫坚守里尔城。5月31日,城中的4万名守军最终投降。第1军团自我牺牲的防守将德军部队吸引至敦刻尔克之外,使得7万名盟军士兵得以逃脱。到了5月31日,盟军总共有165,000人撤离。比利時國王利奧波德三世在5月27日投降,比利時全軍則在5月28日投降,使盟軍的境況變得複雜。比利时军队给盟军防线留下一道从伊珀尔到迪克迈梅德的缺口;尽管如此盟军仍旧避免了崩溃,使139,732名英军士兵和139,097名法军士兵撤离。从5月31日到6月4日,约有2万名英军和9.8万名法军成功撤离,然而仍有3万-4万名作为后卫部队的法军士兵被德军俘虏。[201]整个发电机行动撤离了盟军士兵总计338,226人,其中有215,000名英军士兵。[202]

德國空軍未能完成其阻止盟軍撤離的任務,但仍對盟軍造成嚴重損失。在敦刻爾克戰役中,德國空軍共执行了1,882架次轟炸任務和1,997架次戰鬥機任務。德國空軍給英軍造成的損失佔英軍在法國戰役中損失總額的6%,包括60名寶貴的戰鬥機飛行員。盟軍在撤退行動中總共損失了89艘商船,容積總噸126,518噸;英國皇家海軍的40艘驅逐艦中有29艘被擊沉或被重創。英国皇家空军损失了106架飞机,而德国约有100架飞机确认被毁。[203]另有统计认为德国空军在敦刻尔克一带的损失约为240架飞机。[204]

发电机行动结束后,当巴黎正遭遇短暂的围城战时,第1加拿大步兵师的部分部队被派遣至布列塔尼,但该部队在法国投降后被撤出。[205]英国陆军第1装甲师在1940年6月到达法国。该部队的步兵此前参与了加来战役,因此这次到达法国时没有步兵部队。第1装甲师和第51(高地)步兵师的前劳工营汇合,被迫执行后卫战斗任务。在戰役結束時,隆美爾讚揚英軍儘管缺乏裝備、以及在大多數的戰鬥中缺乏彈藥,仍然頑強抵抗。[206]

1945年2月26日,希特勒聲稱他允許英國遠征軍逃脫是一種“體育道德”,希望丘吉爾有所回報。然而幾乎沒有歷史學家同意希特勒這種說法,因爲第13號特別訓令中特別要求“徹底殲滅在敦克爾克包圍圈的法國、英國和比利時軍隊”。[207]

「紅色行動」作戰

到了1940年5月末,法軍最精锐、最現代化的部隊已被派往北部,并在包圍中損失殆盡;法軍已經失去了大部分的重型武器和最好的裝甲部队。盟军在黄色方案作战中已总计损失了61个师。[208]魏剛如今需要以一支兵力大量损耗、缺乏盟军支援的法军守卫自色當到英吉利海峽的漫长防线。魏剛只有64個法軍師和一個英軍師(第51(高地)步兵師)可供使用。[208]因此,如果法國與軸心國之間965公里的前綫上任意一點被突破,魏剛沒有任何預備隊可以予以反擊;他也無法替換在長時間的戰鬥后筋疲力竭的前綫部隊。而德国人有142个师的部队,还掌控着英吉利海峡以外地区的制空权。[208]

法国还需要应对国内数百万难民的逃亡,满载财物的民用车与马车堵塞了道路。由于法国政府未能预料到军队如此迅速的崩溃,如今已经没有方案应对这一情况。尽管政府官员告诫平民没有必要恐慌而应当停留下来,仍有约600万至1000万法国人逃亡。在法国北方,沙特尔的人口从23,000人减少到800人,里尔城则从20万人减至2万人;而波城和波尔多等位于南方的城市人口迅速增加。[209]

意大利在6月10日向英法两国宣战,但并未对战争做好准备,在为期两周的对法入侵中几乎没有造成影响。意大利贝尼托·墨索里尼意识到这一点,并试图从德国的胜利中获利。[210]墨索里尼認為衝突會很快結束。據稱他對陸軍參謀總長巴多格里奧元帥说:“我们只需要陣亡幾千人,便能作為曾經戰鬥過的一份子坐在和平會議席上。”[211]法军由勒内·奥里上将率领阿尔卑斯军团击败了意大利对法入侵。[212]

魏刚防线

德軍於6月5日在索姆河再次發起進攻。出乎德军意料的是,接下来三周中德军的进军并非如预想的顺利,而是遭到一支重新动员的法国陆军顽强抵抗。[213]法军此时已经可以使用国内的补给线和通信线路,离己方的维修车间、补给站和商店也更接近。更重要的是,112,000名先前撤出北方的法军士兵已经通过诺曼底和布列塔尼的港口在法国集结,用以补充在弗兰德斯损失的部队。法国还得以很大程度上弥补装甲部队的损失,成立了第1和第2装甲师,补充了戴高乐的第4装甲师损失的车辆。1940年5月末的法军士气高涨;大多数了解己方的战败而加入阵线的士兵对于德国的成功只是耳闻。[214]

幸存下来的法国军官对于应对德国机动部队有了更多的战术经验;而在目睹己方火炮的优秀(这一点在战后甚至得到了德军分析的承认),以及法军坦克在战斗中超出德军坦克的优秀表现后,法军军官对于自己的武器更加充满信心。法军坦克拥有装甲和火力优势,在5月23日至28日期间重新组成了法国第7军团和第10军团。魏刚决心实行“刺猬战术”,即执行縱深防禦行动和拖延战术,造成德军部队最大损耗。魏刚将部队驻扎在城镇和小村中;并在大城市和主要城镇同样驻军,且在城市外围360°布置防御工事。守军被要求不惜一切代价保卫阵地;在战线后方,新的步兵师、装甲师和半机械化师逐渐成立,时刻准备反击德军并救出被包围的守军。[215]

德国B集团军向巴黎的两侧进攻。B集团军的47个师拥有德军大多数的机动部队,[208]但在进攻的前48个小时没有任何重要进展。[216]德国第4军团成功占据了索姆河上的桥头堡,但德军试图渡过埃纳河时遭遇困难。德国第16装甲军在埃纳河投入了超过1000辆装甲战斗车辆,以两个装甲师和一个摩托化师的兵力攻击法军。但这场进攻太过粗放,埃里希·霍普纳在第一波攻势中早早损失了500辆车辆中的80辆。[217]魏刚布置的纵深防守给德军渡河造成了很大麻烦。[218]在亚眠,德军攻势反复被法军强大的集中炮火击退;德军因此意识到了法军战术上的提升。[219]

德国陆军只得冀望德国空军能够施以关键援助,击毁法军火炮,让德国步兵有前进的机会。[219]到了作战第三天晚上,德军终于得以渡河;法国空军试图轰炸渡河部队,但没能成功。德国方面认为这场战斗“艰苦且付出了大量人命,敌军猛烈抵抗,尤其是即使我们的部队已经通过抵抗点,他们仍在树林中和林木线上继续战斗”。[220]位于阿布维勒以南的法国第10军团的前锋部队被击溃,罗贝·阿特迈耶上将被迫率部沿塞纳河向鲁昂与南方撤退。[220]随着法军逐渐衰弱,德军再度开始快速进军。隆美尔率第7装甲师渡过塞纳河后向西横穿诺曼底大区,于6月18日占领海港城市瑟堡。隆美尔在进军途中迫使英国第51(高地)师在6月12日投降。[20]德国空军在近距离战斗中很难造成影响,但在行动层面上分散了法国装甲部队。德军的进攻矛头过于深入,容易遭到法军反击,但德国空军的行动阻止了法军集中兵力行动,法军对空袭的恐惧也抵消了魏刚大规模且机动地使用装甲部队的战术。[220]

6月10日,法國政府逃到波爾多,宣布巴黎為不設防城市。[221]德国第18军团被部署在巴黎方向。法军奋力抵抗德军向首都的进军,但防线在多处被德军突破。魏刚推测用不了多久法军就会瓦解。[222]6月13日,丘吉尔出席了在图尔的一场英法最高战争委员会会议,提议英法两国合并为一个联盟,遭拒。[223]6月14日,巴黎沦陷。[20]仍留在巴黎的市民发现德国人在大多数情况下十分有礼。[224]

空中戰場的局勢對法軍更爲糟糕。法國空軍部隊已在崩潰的邊緣,而德國空軍取得了徹底的制空權。[225]法國空軍大部分的轟炸機任務在這時才剛剛開始:在6月5日至6月9日的寶拉行動期間,法國空軍執行超過1,815架次任務,其中518架次為轟炸機任務。然而,飛行架次因為轟炸機蒙受不可彌補的損失而減少。英國皇家空軍(RAF)企圖轉移德國空軍的注意力,飛行660架次攻擊敦克爾克地區的目標,但損失慘重,僅6月21日便損失了37架布倫亨式轟炸機。6月9日後,法軍的空中抵抗幾乎停止,一些倖存的飛機撤到法屬北非。德國空軍現在“橫行無忌”,攻擊都集中在對德國陸軍的直接和間接支援。德國空軍對法軍防線發起兇猛攻擊,隨後的裝甲部隊攻擊使防綫迅速崩潰。[226]

德國空軍在戰役期間徹底摧毀法國空軍,並對參戰的皇家空軍特遣隊造成重大損失。據估計,法軍在戰役期間失去了1,274架飛機;英軍則損失959架飛機,其中477架為戰鬥機。[14]德國空軍在法國戰鬥期間損失了前線上28%的兵力,共有1,428架飛機被擊毀(1,129毀於敵對行動,299架在意外中損失)。另有488架被擊傷(225架傷於敵對行動,263架在意外中損失),即總共有36%的空軍力量被擊傷或擊毀。[14][19]

马奇诺防线崩溃

此时在东部,C集团军准备帮助A集团军将马奇诺防线上的法军部队包围俘虏。该行动的目标是包围梅斯地区及其要塞,防止法军从阿尔萨斯地区向索姆河的德军阵线发起反击。古德里安的第19军将向法国-瑞士边境进军,将法军围困在佛日山脈;第16军从西方进攻马奇诺防线脆弱的后方,以占领凡尔登、图勒和梅斯。此时的法军将第2集团军从阿尔萨斯-洛林转移至索姆河上的“魏刚防线”,只留下少量部队守卫马奇诺防线。当德国B集团军开始向巴黎和诺曼底进攻时,A集团军开始向马奇诺防线后方发起进攻。6月15日,C集团军发起“老虎行动”(Tiger),跨越莱茵河对法国发起进攻。[227]

在老虎行动之前,德国试图打开或突破马奇诺防线的尝试均告失败。其中一场攻势发生在防线最北端,8小时的攻势使德军46人阵亡、251人负伤;但法军只阵亡两人,其中一人在菲姆-夏皮工事牺牲,另一位在费蒙工事身亡。6月15日,随着德军开始进攻,包括法国第4军团在内的最后一批装备精良的法军准备撤退,只有少数人还在守卫马奇诺防线。[228]德军人数远超法军,以第1军的7个师兵力加1000门各式火炮进攻法军阵地。然而大多数的德军火炮师一战时期的古董,无法击穿法军堡垒的厚重装甲。德军将16门88毫米炮分配至进攻位置,因为只有88毫米炮足以击穿法军要塞。为了进一步支援攻势,德军还调动了150毫米炮和八门列车炮。德国空军派遣第5航空军予以空中支援。[228]

战斗对德军十分困难,部队对顽强抵抗的法军进展缓慢,然而法军要塞还是被德军逐一占领。[229]法军的斯绍埃南布尔工事向德军步兵发射了15,802发75毫米炮弹,同时也是遭遇最多德军炮火的法军阵地;然而厚重的防护使其免于致命伤害。德军在发动“老虎行动”的同日还发动了“小熊行动”(Kleiner Bär)。第7军的5个突击师横渡莱茵河进入科尔马地区,以期向佛日山脈进军。突击师拥有400门火炮,由重型火炮和迫击炮支援。6月17日,德军部队将法国第104师和第105师逼入佛日山脉。同一天,古德里安的第19军抵达瑞士边境,切断了马奇诺防线和法国的其他部分的联系。大多数部队在6月25日投降,德军宣称抓获了50万名俘虏。另一方面,尽管德国方面劝降,法国一些主要的要塞仍然继续战斗。法军最后一座要塞直到7月10日才在阿尔方斯·乔治的请求下投降。[230]在马奇诺防线上的58座主要要塞中,只有10座是由德军在战斗中占领的。[231]

英國遠征軍第二次撤退

英國遠征軍第二次撤退在6月15日至6月25日期間的天线行动中進行。德國空軍完全掌握法國上空的制空權,決心在敦刻爾克大撤退後阻止更多盟軍撤離。第1航空军被分配到諾曼第和布列塔尼地段。6月9日至10日期間,瑟堡港受到德軍15噸炸彈的轟炸;勒阿弗爾受到10次空襲,多艘逃離海港的盟軍船隻被擊沉,容積總噸達2949噸。1940年6月17日,主要來自第30轟炸機聯隊的Ju 88轟炸機在聖納澤爾海域炸沉了“一艘10,000噸的輪船”,其後證實為容積總噸16,243噸的“蘭開斯特里亞號”。沉船造成約4,000名盟軍人員喪生。然而,德國空軍仍未能阻止約190,000-200,000名盟軍人員撤離法國。[232]

投降及停戰

保罗·雷诺的内阁对英国人统一英法两国以防战败的提议充满敌意,雷诺丧气地认为自己已经失去了内阁部长们的支持。6月16日,雷诺辞去法国总理职位,由法国元帅菲利普·贝当继任。贝当在广播演讲中向法国人民宣布他寻求与德国达成停戰協定。当希特勒从法国政府得到停战请求后,他选择贡比涅森林作为双方的谈判地点。[233]

貢比涅是簽訂1918年停戰協定的地點,宣告了第一次世界大戰的結束和德國的慘敗,因此希特勒認為在貢比涅談判停戰是德國對法國最好的復仇。[234]1940年6月21日,希特勒访问贡比涅的谈判地点,开始两国的停火谈判。1918年时用于签署停战协议的火车车厢被德军从博物馆中移出,放置于1918年谈判时的准确位置上,作为德法两国的谈判地点。希特勒在谈判时坐在当年費迪南·福煦元帅面对战败的德国代表时所坐的位置。[235]希特勒在聽取了協議前言後,為了向法國代表展示不屑,故意離開車廂,留下國防軍最高統帥部總長威廉·凱特爾繼續談判。德方代表凯特尔上将与法方代表夏尔·安齐热上将于法国时间6月22日18:36签署停战协议;法国和意大利随后于6月24日18:35在罗马附近签署了停战协定。停火于6月25日00:35起生效。[212]

结果

轴心国占领法国

法国被分为北部的德国占领区和南部的“自由区”(Zone Libre),两个区域名义上都由贝当领导的法国残存政权管辖。法兰西第三共和国被贝当领导的残存政权取代,这一政权通常被称作“維希法國”。尽管维希法国在诸多方面实际受到纳粹德国控制,但其名义上是独立国家,不受德国节制,且该政权在1944年之前依然被国际社会普遍视为代表法国的唯一合法政府。1940年6月18日,为了回应倾向纳粹德国政府的法国新政权,正在伦敦的法国国防部副部长戴高乐发表了《6月18日呼吁》演说。在演说中,戴高乐拒绝承认贝当政权的合法性,开始组织自由法国政府。[236]

法国海军总司令弗朗索瓦·达尔朗海军元帅向英国保证称,根据停战协议的条款,停泊在土伦的法国舰队不会落入德国人手中。然而英国人质疑这一承诺,担心德国将夺取停泊在维希法国和北非港口的法國海軍舰队, 并将之用于入侵英国本土的海獅作戰登陆计划。法国投降不到一个月,英国皇家海军在凱比爾港海戰攻击了驻扎在北非的法国舰队。[237]1940年5月,英国参谋长委员会得出结论称一旦法国崩溃,除非能够从美国获得“全面的经济和财政支援”,否则“继续战争无法获得任何胜算”。丘吉尔对美国援助的渴望在当年9月促成了两国间的《驅逐艦換基地協議》,成为后来《大西洋宪章》的基础。[238]

法国各地的占领状况一直持续到1942年底。当年11月,盟军发动火炬行動登陆作战,入侵北非西部。为了确保法国南部安全,德国和義大利实行安东方案,德國意大利瓜分占领了维希法国,隆河東部領土和科西嘉島為義大利軍隊佔領。[239]1944年6月,盟军发动霸王行动登陆法国北部的诺曼底,随后在8月15日沿法国地中海沿岸发动龍騎兵行動作战。盟军的登陆使法国中部和西部的德军部队面临被切断与本土联系的危险,其中大多数部队开始向德国撤退,但法国大西洋海岸上的德国潜艇洞库在盟军包围下坚守至德国投降。自由法國于1944年8月25日解放巴黎,到了1944年9月已解放法国的大部分地区。[240]

自由法国临时政府宣布重新成立一个临时的法兰西共和国,以确保消亡的第三共和国得以延续。临时政府以法国内地军作为军事干部以及训练有素的兵源,使得招募的法国解放军(Armée française de la Libération)迅速发展至极大规模,得以参加盟军向莱茵河的进军以及入德作战。尽管法国经济因德军占领仍处于瓦解状态,但租借法案保证法军有足够的装备和后勤保障。法军在1944年夏天有50万人,到了欧洲胜利日时已超过130万人,成为欧洲的第4大盟军部队。[241]

法國第2裝甲師作为自由法国部队参与霸王行动作战与巴黎解放,之后在1944年11月23日解放斯特拉斯堡,实现了指挥官菲利普·勒克萊爾上将四年前的“库夫拉誓言”:“我们绝不放下武器,直到我们美丽的旗帜飘扬在斯特拉斯堡大教堂上。”[242]勒克莱尔的部队在占领库夫拉的意大利要塞时刚满连级规模,到解放斯特拉斯堡时已成为一支装甲师。法国第1军是龙骑兵行动中登陆普罗旺斯的自由法国第1集团军先锋。第1军的先头部队——法国第1装甲师是首支抵达罗纳河的盟军部队(8月25日),同时也是首支到达莱茵河(11月19日)和多瑙河(1945年4月21日)的西方盟军部队。1945年4月22日,第1装甲师占领巴登-符腾堡境内的维希法国飞地西格马林根,维希法国政权最后的流亡者被德国人安置在该地的一座霍亨索伦家族古堡中。

到了二战末期,法国约有58万名公民死亡,其中4万名死于霸王行动最初48小时的盟军轰炸。1939年至1940年的军事行动造成了92,000人身亡;1940年到1945年间约有58,000人为自由法国作战而牺牲。法国公民伤亡中约有40,000名属于所谓“身不由己的平民”(malgré-nous),即德国重新吞并阿爾薩斯-洛林后被国防军和党卫队强征的该地平民。法国平民伤亡约为15万人,其中约6万人死于轰炸、6万人死于参与抵抗运动、3万人被德国占领军杀害。战俘和被驱逐的总人数达到约190万人。24万人在关押期间死亡,其中据估计约有4万名战俘、10万名因种族被驱逐者、6万名政治犯、以及4万名奴工。[243]

轴心国

德国方面的伤亡难以统计,比较广为接受的统计认为德军有27,074人阵亡、111,034人负伤和18,384人失踪。[15][16][17]考虑到非战斗因素减员、伤重身亡和失踪后确认死亡的人数,德军阵亡人数可能高达45,000人。[15]德国空军在法国战役中失去了28%的前线兵力,损失飞机1,236–1,428架(1,129毁于敌对行动,299架毁于事故),[15]另有323–488架飞机受损(225架伤于敌对行动,263架伤于事故),使得德国空军总计有36%的兵力被击毁或击伤。[15][19][14]德国空军有6,653人伤亡,其中包括4,417名机组人员。在机组人员伤亡中有1,129人阵亡;另有1,930人失踪或被俘,但其中的很多人在法国投降后被释放出法国战俘营。[18]

意大利方面共计有631-642人阵亡、2,631人负伤、616人失踪、另有2,151在战役期间遭受冻伤。意大利减员数字的官方报告编写于1940年6月18日,但当时很多意大利阵亡人员仍被埋在雪中。在较为艰苦的地形作战的部队中失踪人员对阵亡人员的比例更高,但绝大多数在报告中统计为失踪的人员极有可能也阵亡了。[22][23][24]

盟軍

根据法国国防史部统计,85,310名法国军事人员在战役中阵亡,其中包括5,400名馬格里布士兵;法军有12,000人失踪、120,000人负伤,以及154万人被俘(含67,400名馬格里布士兵)。[244]法国近期的一些研究认为法军阵亡人数在55,000人到85,000人之间,[16]而法国国防史部的一项声明倾向于较低的阵亡数字。[245]1940年8月,共有154万法国战俘被送往德国,到了1945年被盟军解放时大约还剩下94万人。至少有3,000名塞内加尔步枪兵在被俘后遭杀害。[246]德军关押的法国战俘中有24,600人死亡、71,000人逃脱、220,000人因维希法国和德国间的各种协议释放、数十万人因疾病或残疾得到假释。[247]法军据估计有1,274架飞机在战役中被毁;[14]地面部队1,749辆坦克被击毁,占参战坦克数量的43%. 击毁的坦克中有1,669辆毁于炮火、45辆被地雷炸毁、35辆毁于空袭。然而法军有大量的坦克被抛弃或车组自行破坏,随后被德军缴获,因此法国坦克的损失被放大了。[5]

包括兰开斯特里亚号灾难的伤亡在内,英军在法国战役中的阵亡人数不到1万人。英军共有68,111人伤亡、约64,000辆车辆被毁或被弃、2,472门火炮被毁或被弃。[248]英国皇家空军在5月10日至6月22日的战役期间共计损失931架飞机,伤亡1,526人。英国在发电机行动中因德国空军轰炸损失了243艘船只,其中包括8艘驱逐舰与8艘运兵船[248]比利时军有6,093人伤亡、约2,000名战俘在关押期间身亡、[249]超过500人失踪;[10]另有统计认为比利时共有15,850人负伤。[11]比利时部队总共有20万人被俘。[11]此外,比利时还损失了112架飞机。[104]参战的波兰部队约有5,500人伤亡,16,000人被俘,第2步兵师的13,000名士兵在战争期间被拘留在瑞士。[250]

德国公众反应

希特勒原以为征服法国会付出一百万德国人阵亡的代价;然而德军只用六周就完成了元首的目标,仅付出了27,000人阵亡、111,000人负伤和18,400人失踪的代价,略高于一战凡尔登战役中德国伤亡总数的三分之一。[251]德军出乎意料的迅速胜利在国内民众中掀起一阵自豪感的浪潮,国民的战争狂热急剧上涨。[252]1940年7月6日的庆祝法国投降仪式使希特勒的声望达到顶点。

“如果阿道夫·希特勒的情绪还有可能能更加高涨的话,那么这种高涨在他回到柏林的那一天就实现了。”一份报告如此评论。“在如此的伟业面前”,另一份报告写道,“所有的不屑和抱怨都沉默了。”就连反对纳粹政权的人也发现自己难以抵挡胜利的情绪。兵工厂的工人们竭力要求被准许参军。人们认为最后的胜利即将到来,只有英国还挡在路上。这也许是在第三帝国的整个统治期间民众中唯一一次真正的战争狂热。

——伊恩·科尔肖[253]

1940年7月19日,一场元帅晋升仪式在柏林克罗尔歌剧院举行。在仪式上,希特勒将12位大将提拔为元帅:

- 瓦尔特·冯·布劳希奇,陆军总司令

- 威廉·凱特爾,國防軍最高統帥部总长

- 格特·馮·倫德施泰特,A集团军总司令

- 费多尔·冯·博克,B集團軍总司令

- 威廉·馮·里布,C集团军总司令

- 君特·馮·克魯格, 第4军团司令

- 威廉·利斯特,第12军团司令

- 埃爾溫·馮·維茨萊本,第1军团司令

- 瓦爾特·馮·賴歇瑙,第6军团司令

- 阿爾貝特·凱塞林, 第2航空隊司令

- 艾爾哈德·米爾希,德国空军总监

- 胡戈·施佩勒,第3航空隊司令

在德国空军总司令赫尔曼·戈林晋升为特别设立的“帝国元帅”军衔之前,元帅为德国国防军的最高军衔。一次性将如此多的上将提拔为元帅在德国史无前例;第一次世界大战期间德国皇帝威廉二世仅仅提拔了五位元帅。[254][255]

分析

2000年,厄内斯特·梅在其著作《奇怪的胜利:希特勒征服法国》(Strange Victory: Hitler's Conquest of France)中写道,由于希特勒比起国家本身和国家利益更为关心政治,所以他对英法两国政府的认识比两国政府对他的认识更深刻,而且他知道英法两国不会为了奥地利和捷克斯洛伐克向德国开战。1937年到1940年间,希特勒阐述了他对事件的看法,以及他的这些看法的重要性与目的,并在面对总参谋长路德维希·贝克与恩斯特·冯·魏萨克等人的反对意见时辩解自己的观点。希特勒有时会隐藏自己思考的一些方面,但他通常对自己的优先事务和自己的推断十分坦承。梅在著作中引用了约翰·维勒-本内特1964年的语录:

除了做出的承诺之外,希特勒总是言而有信。

——约翰·维勒-本内特[256]

梅断定在巴黎、伦敦乃至其它政府驻地,没人能相信可能有人会“需要”另一场世界大战。由于治下民众不愿意考虑另一场战争,以及与德国达成共识的需要,英国和法国的统治者(对抵抗德国的侵略行为)“默不作声”,这种做法限制了异议,其代价为让统治者们依据自身行事方便做出臆测。在法国,爱德华·达拉第将《慕尼黑协定》的訊息截留至最后一刻,直到1938年9月才将协定作为“既成事实”呈现给法国内阁。达拉第以这种做法使内阁无从讨论英国是否会跟随法国参战、军事力量对比是否更有利于德国、以及对德国有利多少等问题。达拉第1939年9月的开战决定以及1939年-1940年冬天设计的对苏联开战的计划遵循了相同的模式。[257]

德国1939年9月入侵波兰时,希特勒错误估计了英法两国的反应。希特勒没有意识到在1939年年中时民意已经改变了。梅写道,如果英法两国与捷克斯洛伐克结盟的话足以在1938年击败德国;两国在1939年末也能击败德国,因为当时德国的西线部队无力阻止法国占领鲁尔区,其结果可能迫使德国投降,或者使德国的抵抗在消耗战中大为削弱。然而法国并未在1939年入侵德国,因为他们希望英国同样承担风险,此外他们还希望一场封锁或许可以让盟军不经浴血奋战就迫使德国人投降。英法两国还相信他们的军事实力优于德军,足以确保胜利。只有了解了英法两国领导无法想象自己输掉战争的背景,才能理解希特勒从1938年到1940年的连战连捷。[258]

梅在著作中还写道,当希特勒要求制订在1939年9月入侵法国的计划时,德国军官们认为这是一场蛮干,甚至考虑发起一场政變,直到怀疑手下士兵对自己的忠诚才打消了政变的想法。由于对法进攻的最后期限常常被推迟,最高统帅部得以有时间多次修订入侵比利时平原的黄色方案。1940年1月,希特勒几近下令入侵,但被冬季的恶劣天气阻碍。直到梅赫伦事件导致黄色方案的根本修订前,德军按计划在比利时发起的主要进攻将面临一流的法国和英国部队,比德军更多更好的坦克,以及英法巨大的炮兵优势。梅赫伦事件后,最高统帅部提出了一项极为危险的替代计划,将比利时的攻击定为诱饵而在安排阿登地区-默兹河-英吉利海峡的主要攻击。梅写道,尽管这一计划被称作曼施坦因计划,曼施坦因、古德里安、伦德施泰特、哈尔德与希特勒对该计划的创作同等重要。[259]

陆军情报长官库尔特·冯·蒂佩尔斯基希少将与西线外军调查处(Fremde Heere West)的乌尔里希·里斯少将举办的兵棋推演验证了通过阿登高地进攻的可能性。里斯使用了法军和英军的战法,认为“官僚主义的法军和沉重的英军”不可能做出快速的反应。两军的战法没法预料突发状况,而当真的面对这样的突发状况时又反应缓慢。尽管哈尔德和很多其它指挥员仍然认为通过阿登进攻会失败,兵棋推演的结果说服哈尔德通过阿登进攻的计划是可行的。梅写道,如果没有情报分析的背书和兵棋推演的结果,德国几乎不可能采取最终版本的黄色方案。而在德军进攻计划因天气推迟和因梅赫伦事件彻底修订之前,法国的迪尔河-布雷达部署方案准确地预测了德军的意图。法国意图向英国保证能够阻止德国空军使用荷兰和默兹河谷的空军基地,同时也希望能够鼓励比利时和荷兰政府。法国计划的政治-战略层面使得法军的思维僵化,而盟军与德军间的假战使得盟军可能需要向斯堪的纳维亚或巴尔干地区进攻,以及需要制订对苏联开战的计划。法国的将领认为改变迪尔河-布雷达计划可能会迫使法军从西方前线调走。[260]

德国有太多的情报机构互相竞争,使得法国和英国的情报源优于德国的同行。然而情报分析并没有很好地融入盟军的计划制定和任务决策中。盟军的情报被呈递给情报官员,但没有像德军一样允许情报官员评价敌我双方可能计划的机制。英法情报机构在军中被孤立,这意味着如果被问及“德国在梅赫伦事件之后是否还会继续计划进军比利时”,两国的情报机构无法指出迪尔河-布雷达计划有多么危险。梅指出盟军情报机构在法国战役期间的表现可谓一败涂地。盟军的每日和每周评估都没有分析对德国意图的大胆预测;1940年5月的一份来自瑞士的报告称德国会从阿登进军,却被标记为德国放出的假情报。盟军收集的情报更多有关对瑞士和巴尔干的入侵。德军行动的诸多迹象和在阿登方向发起进攻的计划相符,譬如德军在卢森堡边境卸载补给和通信设备,以及德国空军将空中侦察集中在色当与沙勒维尔-梅济耶尔附近——但这些都被盟军忽视了。[261]

根据梅的说法,法国和英国的统治者错误地一再容忍情报机构的糟糕表现。德军在1940年5月展现的突然性证明,即使有希特勒这样的领导人,德国的行事判断过程也比英国和法国表现更好。梅引用了馬克·布洛克在1940年著作《奇怪的战败》中的说法,德国的胜利是“智力的胜利”,依赖于希特勒“有条不紊的机会主义”。梅进一步假定称,尽管盟军犯了错误,德军如果不是运气极佳也不可能胜利。德国指挥官在战役中和战役后都写道成败之间往往只有细微的差距。勒内·普利欧直到1940年5月19日都认为法军发动反击可以得手,但到了19日重新部署兵力反击的时候,盟军需要的道路都被逃难的比利时难民堵满了;而在向比利时进军时表现上佳的法军部队,也因为没有撤回法国本土的行动计划而宣告失败。甘末林曾说“(这场战争)完全是时间的问题。”然而法国将甘末林撤职并任命魏刚的决定就引发了为期两天的拖延。[262]

目击者记述

- 《从伦贝格到波尔多》(Von Lemberg bis Bordeaux),纳粹战地记者里奥·莱赫纳著,是波兰战役和法国战役的第一手记述。1939年8月,莱赫纳以战地记者身份加入国防军,被提拔为上士。1941年,莱赫纳出版了自己的回忆。本书初版由纳粹党的中央出版社弗朗茨·厄尔与继承人出版社发行。[263]

- 《坦克突进!》(Panzerjäger Brechen Durch!)由阿尔弗雷德-英格玛·贝恩特所著。贝恩特是一名纳粹记者,同时也是纳粹宣传部长約瑟夫·戈培爾的亲密伙伴。1940年的战役即将爆发之际,贝恩特加入了国防军,在一支反坦克师担任上士。贝恩特随部队目睹了法国战役的过程,事后出版了他的回忆。[264]本书于1940年由弗朗茨·厄尔与继承人出版社出版。[265]

相關條目

- 法国战役史学研究

- 英國遠征軍戰鬥序列 (1940年)

- 駐法波蘭陸軍

- 二战期间的法国

- 西方戰線 (第二次世界大戰)

注释

- Hooton使用的资料包括伦敦的皇家空军档案,包括"Air 24/679 Operational Record Book: The RAF in France 1939–1940", "Air 22/32 Air Ministry Daily Strength Returns", "Air 24/21 Advanced Air Striking Force Operations Record"与"Air 24/507 Fighter Command Operations Record".对于法国空军的数字,Hooton使用的资料为"Service Historique de Armée de l'Air (SHAA), Vincennes"[6]

- Hooton使用了弗莱堡的联邦档案和军事档案。德国空军的兵力包括突击比利时与荷兰时使用的运输机和滑翔机。[6]

- 法國:

~60,000人死亡

200,000人受傷

12,000人失蹤[7][8]

英國:

11,014人死亡

14,074人受傷

41,338人失蹤

1,526架飛機[9]

比利時:

6,093人死亡

15,850人受傷

500人失蹤[10][11]

荷蘭:

2,332人死亡

7,000人受傷

波蘭:

5,500人傷亡[12]

盧森堡:

7人受傷[13] - 史蒂芬·萨洛加指出“根据法军在战后的一项研究显示,法军在1940年总共损失了4,071辆参战戰車中的1,749辆,其中1,669辆毁于砲火,45辆毁于地雷,35辆毁于空袭。损失量占总数的约43%.大量的法军戰車被成员抛弃或被车组自行损毁,加大了法军的戰車损失。”[5]

- 包含德国海军阵亡士兵、非战斗减员、因伤身亡和确认死亡的失踪人员后的实际阵亡人数可能达到49,000人。[15]这一较高的伤亡数字未被用于统计总伤亡人数

- 史蒂芬·萨洛加写道,“最初投入作战的2,439辆戰車中的822辆(即总数的约34%)在五周的战斗后彻底报废……有关机械故障的具体数字已不可考证,然而这一数字对德军没有像对法军那么重要,因为作为胜利者的德国国防军可以修复损坏或故障的戰車,将它们重新投入使用。”[21]

- 1940年7月18日发表的義大利官方报告:義大利的伤亡中有631或642人阵亡,2,631人负伤,616人报告失踪,另有2,151人在战役期间被冻伤。[22][23][24]

腳注

- (5月17日前)

- (5月17日前)

- (5月17日起)

- Maier & Falla 1991,第279頁.

- Zaloga 2011,第73頁.

- Hooton 2007,第47-48頁.

- de La Gorce 1988, p. 496.

- Quellien 2010,第262–263頁.

- Sebag-Montefiore 2006,第506頁.

- Dear & Foot 2005,第96頁.

- Ellis 1993,第255頁.

- Jacobson, 2015, nopp

- (PDF). Grand Duché de Luxembourg Ministére D'État Bulletin D'Information 4 (10) (Luxembourg: Service information et presse). 1948-10-31: 147 [2020-05-22]. (原始内容 (PDF)存档于2017-01-08) (法语).

- Hooton 2007,第90頁.

- Frieser 1995,第400頁.

- L'Histoire, No. 352, April 2010 France 1940: Autopsie d'une défaite, p. 59.

- Shepperd 1990,第88頁.

- Hooton 2010,第73頁.

- Murray 1983,第40頁.

- Healy 2007,第85頁.

- Zaloga 2011,第76頁.

- Sica 2012,第374頁.

- Porch 2004,第43頁.

- Rochat 2008,para. 19.

- Jackson 2003,第33頁.

- Roth 2010,第6頁.

- Kaufmann & Kaufmann 2007,第23頁.

- Jackson 2003,第32–33頁.

- Baliszewski 2004.

- Viscount Halifax to Sir N. Henderson (Berlin) (页面存档备份,存于) Cited in the British Blue book

- . The History Channel. [2014-05-06]. (原始内容存档于2021-01-18).

- Indiana University. . indiana.edu. [2018-12-07]. (原始内容存档于2011-09-27).

- Shirer 1990,第715頁.

- Freiser 2005,第61頁.

- Frieser 1995,第32頁.

- Frieser 1995,第25頁.

- Shirer 1990,第717頁.

- Frieser 1995,第67頁.

- Megargee 2000,第76頁.

- Shirer 1990,第718頁.

- Atkin 1990,第42-43頁.

- Frieser 2005,第62頁.

- Frieser 2005,第63頁.

- Frieser 1995,第79頁.

- Frieser 2005,第60頁.

- Frieser 2005,第65頁.

- Frieser 1995,第87頁.

- Evans 2000,第10頁.

- Frieser 1995,第76頁.

- Hinsley 1979,第114, 128, 130頁.

- Frieser 2005,第65-67頁.

- Bond 1990,第43-44頁.

- Melvin 2010,第148, 154-155頁.

- Frieser 1995,第88頁.

- Frieser 1995,第113頁.

- Freiser 2005,第88, 94-95, 113, 116頁.

- Beevor, Antony. . 2013: 97.

- Doughty 2014a,第5–6頁.

- Doughty 2014a,第7頁.

- Doughty 2014a,第6–7頁.

- Doughty 2014a,第7–8頁.

- Doughty 2014a,第11頁.

- Doughty 2014a,第12頁.

- Doughty 2014a,第8–9頁.

- Bond 1990,第36頁.

- Bond 1990,第36, 46頁.

- Atkin 1990,第53頁.

- Frieser 2005,第35-37頁.

- Frieser 2005,第29頁.

- DiNardo & Bay 1988,第131-132頁.

- Frieser 2005,第29-30頁.

- Frieser 2005,第71, 101頁.

- Dear & Foot 2005,第323頁.

- Healy 2007,第23頁.

- Corum 1995,第70頁.

- Dear & Foot 2005,第861頁.

- Citino 1999,第249頁.

- Corum 1992,第203頁.

- French 2001,第16-24頁.

- Hooton 2007,第47頁.

- Buckley 1998,第126-127頁.

- Corum 1995,第54頁.

- Harvey 1990,第449頁.

- Dear & Foot 2005,第316頁.

- Frieser 2005,第35頁.

- Frieser 2005,第36-37頁.

- Christofferson & Christofferson 2006,第18-19頁.

- Blatt 1998,第23頁.

- Tooze 2006,第372頁.

- Corum 1992,第204-205頁.

- Atkin 1990,第58頁.

- Citino 2005,第284頁.

- Frieser 2005,第90, 153頁.

- Schuker 2014,第111-112頁.

- Stout, Jay. A. First. Mechanicsburg P.A USA: Stackpole Books. 2010: 19 [2018-12-09]. ISBN 978-0-8117-0659-9. (原始内容存档于2021-01-18).

- Taylor 1974,第72頁.

- Harvey 1990,第448頁.

- Hooton 2007,第81頁.

- Facon 1996,第54-62頁.

- Weinberg,第122頁.

- Hooton 2007,第49-54頁.

- Evans 2000,第33-38頁.

- Hooton 2007,第48頁.

- Hooton 2007,第52頁.

- Hooton 2007,第49頁.

- Hooton 1994,第244頁.

- L. de Jong, 1971 nopp

- Hooton 2007,第244-250,252頁.

- Shirer 1990,第723頁.

- Evans 2000,第38頁.

- . www.waroverholland.nl. [2023-03-12]. (原始内容存档于2011-09-17).

- Dunstan 2005,第31-32頁.

- Dunstan 2005,第45-54頁.

- Gunsburg 1992,第215頁.

- Gunsburg 1992,第209-210, 218頁.

- Pierre Genotte, pp. 56–57.

- Gunsburg 1992,第207-244, 236-237, 241頁.

- Frieser 2005,第246-248頁.

- Healy 2007,第38頁.

- Gunsberg 2000,第97-140,242,249頁.

- Frieser 2005,第137頁.

- Frieser 2005,第137–42頁.

- Jackson 1974,第56頁.

- Mansoor 1988,第68頁.

- Citino 1999,第250頁.

- Frieser 1995,第192頁.

- Mansoor 1988,第69頁.

- Hooton 2007,第64頁.

- Frieser 1995,第193頁.

- Weal,第46頁.

- Hooton 2007,第65頁.

- Frieser 1995,第216, 244頁.

- Krause & Cody 2006,第172頁.

- Hooton 1994,第252頁.

- Terraine 1985,第134-135頁.

- Frieser 2005,第180頁.

- Healy 2007,第56頁.

- Jackson 1974,第62-63頁.

- Hooton 1994,第249頁.

- Frieser 2005,第181頁.

- Frieser 1995,第258頁.

- Strawson 2003,第108頁.

- Frieser 1995,第259頁.

- Healy 2007,第67頁.

- Taylor & Horne 1974,第55頁.

- Evans 2000,第70頁.

- Citino 2002,第270頁.

- Evans 2000,第70, 72頁.

- Frieser 2005,第271頁.

- Healy 2007,第75頁.

- Frieser 2005,第269,273頁.

- Evans 2000,第66-67, 69, 92頁.

- Krause & Phillips 2006,第176頁.

- Evans 2000,第73頁.

- Shirer 1990,第720頁.

- L'Aurore, Paris, November 21, 1949.

- Churchill 1949,第42-49頁.

- Blatt 1998,第326頁.

- Frieser 2005,第262-263頁.

- Evans 2000,第75-76頁.

- Corum 1997,第278頁.

- Frieser 2005,第265頁.

- Neave 2003,第31-32頁.

- Bond 1990,第69頁.

- Sheppard 1990,第81頁.

- Weal,第47頁.

- Corum 1997,第73, 277-280頁.

- Hooton 2010,第67,70頁.

- Bond 1990,第66,69頁.

- Gardiner 2000,第10頁.

- Frieser 2005,第278-280頁.

- Ellis 1953,第105頁.

- Bond 1990,第70頁.

- Ellis 2004,第89頁.

- Frieser 2005,第283-286頁.

- Bond 1990,第71頁.

- Frieser 2005,第286-287, 360頁.

- Healy 2007,第81頁.

- Gardner 2000,第9-10頁.

- Sebag-Montefiore 2006,第234, 236-237頁.

- Longden 2008,第87頁.

- Longden 2008,第88頁.

- Sebag-Montefiore 2006,第238-239頁.

- Frieser 2005,第287頁.

- Frieser 2005,第287–88頁.

- Noakes & Pridham 1988,第167頁.

- Army Group A War Diary.

- OKW Jodl Diary.

- Lord 1983,第28–35頁.

- Cooper 1978,第230–31頁.

- Atkin 1990,第120頁.

- Taylor & Mayer 1974,第60頁.

- Shirer 1959,第877頁.

- Costello 1991,第175頁.

- Hinsley 1994,第31頁.

- Cooper 1978,第232頁.

- Churchill 1949,第76頁.

- Lemay 2010,第149頁.

- Noakes & Pridham 1988,第168頁.

- Cooper 1978,第235頁.

- Bond 1990,第89-98, 106-107, 115頁.

- Maier & Falla 2000,第293頁.

- Hooton 2007,第74頁.

- Murray 1983,第39頁.

- Chappell 1985,第21頁.

- Harman 1980,第82頁.

- Bond 1990,第105頁.

- Healy 2007,第84頁.

- Jackson 2001,第119-120頁.

- Taylor 1974,第63頁.

- De Waal 1990,第244頁.

- Frieser 2005,第317頁.

- Alexander 2007,第219頁.

- Alexander 2007,第225-226頁.

- Alexander 2007,第227,231,238頁.

- Alexander 2007,第248頁.

- Alexander 2007,第245頁.

- Maier & Falla 2000,第297頁.

- Alexander 2007,第249頁.

- Alexander 2007,第250頁.

- Shirer 1990,第738頁.

- Maier & Falla 2000,第300頁.

- Maier & Falla 2000,第301頁.

- Berlin Diary. William L. Shirer. 1941

- Hooton 2007,第86頁.

- Hooton 2007,第84-85頁.

- Romanych & Rupp 2010,第52頁.

- Romanych & Rupp 2010,第56頁.

- Romanych & Rupp 2010,第56-80頁.

- Romanych & Rupp 2010,第90頁.

- Romanych & Rupp 2010,第91頁.

- Hooton 2007,第88頁.

- Evans 2000,第156頁.

- Taylor 1974,第57頁.

- Dear & Foot 2005,第326頁.

- Dear & Foot 2005,第336-339頁.

- Dear & Foot 2005,第317頁.

- Reynolds 1993,第248,250-251頁.

- Dear & Foot 2005,第635頁.

- Dear & Foot 2005,第634頁.

- Imlay & Toft 2007,第227頁.

- Jennings 2015,第120頁.

- Dear & Foot 2005,第321頁.

- Gorce 1988,第496頁.

- servicehistorique (20 November, 2017) "Combat losses amounted in reality to 58,829 deaths, excluding marine however, whose deaths were registered under different procedures."

- Scheck 2005,第58頁.

- Durand 1981,第21頁.

- Holmes 2005,第130頁.

- Keegan 2005,第96頁.

- Jacobson 2015.

- Atkin 1990,第233-234頁.

- Neitzel & Welzer 2012,第193,216頁.

- Kershaw 2002,第407頁.

- Deighton 2008,第7–9頁.

- Ellis 1993,第94頁.

- May 2000,第453頁.

- May 2000,第453–454頁.

- May 2000,第454–55頁.

- May 2000,第455–56頁.

- May 2000,第456–57頁.

- May 2000,第457–58頁.

- May 2000,第458–60頁.

- . [2018-12-22]. (原始内容存档于2017-08-20).

- . [2018-12-22]. (原始内容存档于2021-10-21).

- . [2018-12-22]. (原始内容存档于2021-01-18).

參考

书籍

- Atkin, Ronald. . Edinburgh: Birlinn. 1990. ISBN 1-84158-078-3.

- [Belgian Ministry of Foreign Affairs]. London: Ministère des Affaires Étrangères de la Belge. 1941 [2015-09-15]. OCLC 4025429. LCOC 42016037 (法语).

- Blatt, Joel (编). . Providence, RI: Berghahn. 1997. ISBN 1-57181-109-5.

- Bloch, Marc. . New York, NY: Norton. 1968 [1946]. ISBN 0-393-31911-3.

- Bond, Brian. . London: Brassey's. 1990. ISBN 0-08-037700-9.

- Buckley, John. . UCL Press. 1998. ISBN 1-85728-589-1.

- Chappel, Michael "Mike". . Men at Arms. Oxford: Osprey. 1985. ISBN 978-0-85045-600-4.

- Christofferson, Thomas R.; Christofferson, Michael S. . Fordham University Press. 2006. ISBN 0-8232-2562-3.

- Churchill, Winston S. . The Second World War II. Cambridge: Houghton Mifflin. 1949. OCLC 396145.

- Citino, Robert Michael. . Boulder: Lynne Rienner. 1999. ISBN 1-55587-714-1.

- Citino, Robert M. . Modern War Studies. Lawrence: University Press of Kansas. 2002. ISBN 0-7006-1176-2.

- Citino, Robert M. . Lawrence: University Press of Kansas. 2005. ISBN 978-0-7006-1624-4.

- Cooper, M. . Briarcliff Manor, NY: Stein and Day. 1978. ISBN 0-8128-2468-7.

- Corum, James. . Modern War Studies. Lawrence: University Press of Kansas. 1992. ISBN 0-7006-0541-X.

- ———. . Lawrence: University Press of Kansas. 1997. ISBN 978-0-7006-0836-2.

- De La Gorce, Paul-Marie. [The French Colonial Adventure]. Paris: Denoël. 1988. ISBN 978-2-207-23520-1 (法语).

- De Waal, Frans. . New York: Harvard University Press. 1990. ISBN 0-674-65921-X.

- Dear, Ian; Foot, M. . London: Oxford University Press. 2001. ISBN 0-19-860446-7.

- Deighton, Len. illus. Random House. 2008. ISBN 978-1-84595-106-1.

- Doughty, R. A. Stackpole, Mechanicsburg, PA. Hamden, CT: Archon Books. 2014 [1985]. ISBN 978-0-8117-1460-0.

- Dunstan, Simon. Fort Eben Emael: The Key to Hitler's victory in the West. Osprey, Oxford. 2005. ISBN 1-84176-821-9

- Durand, Yves. [The Captivity: History of the French War Prisoners] 2nd revue et corrigée. Paris. 1981. OCLC 417568776 (法语).

- Ellis, John. . Aurum Press. 1993. ISBN 978-1-85410-254-6.

- Ellis, Major L. F. Butler, J. R. M. , 编. . History of the Second World War United Kingdom Military Series. Naval & Military Press. 2004 [1st. pub. HMSO 1954] [2018-12-22]. ISBN 978-1-84574-056-6. (原始内容存档于2020-12-17).

- Evans, Martin Marix. . Oxford: Osprey. 2000. ISBN 1-85532-969-7.

- French, David. . London: Oxford University Press. 2001. ISBN 978-0-19-924630-4.

- Frieser, Karl-Heinz. [The Blitzkrieg Myth: The Western Campaign in 1940, Operations of the Second World War]. München: R. Oldenbourg. 1995. ISBN 3-486-56124-3 (德语).

- Frieser, Karl-Heinz. trans. J. T. Greenwood. Annapolis, MD: Naval Institute Press. 2005. ISBN 978-1-59114-294-2.

- Gardner, W. J. R. . London: Routledge. 2000. ISBN 978-0-7146-8150-4.

- Harman, Nicholas. . London: Hodder & Stoughton. 1980. ISBN 0-340-24299-X.

- Healy, Mark. Prigent, John , 编. I. London: Ian Allan. 2008. ISBN 978-0-7110-3240-8.

- Hinsley, F. H.; et al. I. London: HMSO. 1979. ISBN 978-0-11-630933-4.

- Hooton, E. R. . London: Brockhampton Press. 1994. ISBN 1-86019-964-X.

- ———. . London: Chevron/Ian Allan. 2007. ISBN 978-1-85780-272-6.

- Imlay, Talbot C.; Duffy Toft, Monica. . Cass: Strategy and History. London: Routledge. 2007. ISBN 978-1-134-21088-6.

|number=被忽略 (帮助) - Jackson, Robert. . London: Ian Allan. 1974. ISBN 978-0-7110-0510-5.

- Jackson, Julian. . Oxford: Oxford University Press. 2003. ISBN 978-0-192-80550-8.

- Jackson, Julian. . London: Oxford University Press. 2001. ISBN 0-19-820706-9.

- Jowett, Philip S. I. Oxford: Osprey. 2000. ISBN 978-1-85532-864-8.

- Kaufmann, J. E.; Kaufmann, H. W. . Stackpole Military History Series. Stackpole Books. 2007. ISBN 978-0-811-73395-3.

- Kershaw, Ian. . Munich: Pantheon. 2002.

- Kershaw, Ian. . London: Penguin. 2008. ISBN 978-0-14-101418-0.

- Krause, M; Phillips, C. . Fort McNair, Washington DC: Center of Military History. 2006. ISBN 978-0-16-072564-7.

- Longden, Sean. . London: Constable. 2008. ISBN 978-1-84529-520-2.

- Maier, K.; et al. [Germany's Initial Conquests in Europe]. Germany and the Second World War II trans. London: Oxford University Press. 1991. ISBN 0-19-822885-6.

- Martin, J.; Martin, P. [They Were There: The Air Force September 39 – June 40]. Aero-Editions. 2001. ISBN 2-9514567-2-7 (法语).

- May, Ernest R. . London: I.B.Tauris. 2000. ISBN 978-1-85043-329-3.

- Melvin, Mungo. . W&N. 2010. ISBN 978-0-297-84561-4.

- Murray, Williamson. online. Maxwell Air Force Base, AL: Air University Press (US National Government Publication). 1983. ISBN 978-1-4294-9235-5.

- Neave, Airey. Pen & Sword. Barnsley: Hodder & Stoughton. 2003 [1972]. ISBN 978-0-85052-997-5.

- Neitzel, Sönke; Welzer, Harald. . London: Simon & Schuster. 2012. ISBN 978-1-84983-948-8.

- Porch, Douglas. 1st. New York: Farrar, Straus and Giroux. 2004. ISBN 978-0-374-20518-8.

- Raffael, Scheck. . London: Cambridge University Press. 2005. ISBN 0-521-85799-6.

- Reynolds, David. . Blake, Robert B.; Louis, William Roger (编). . Oxford: Clarendon Press. 1993. ISBN 0-19-820626-7.

- Roth, Ariel Ilan. . Palgrave Macmillan. 2010. ISBN 978-0-230-10690-1.

- Romanych, M.; Rupp, M. . Oxford: Osprey. 2010. ISBN 978-1-84603-499-2.

- Schuker, Stephen A. . Haslam, J.; Urbach, K. (编). . Stanford: Stanford University Press. 2014. ISBN 978-0-8047-8891-5.

- Sebag-Montefiore, Hugh. . New York: Viking. 2006. ISBN 978-0-670-91082-3.

- Sheppard, Alan. . Oxford: Osprey. 1990. ISBN 978-0-85045-958-6.

- Shirer, William L. . Simon & Schuster. 1990. ISBN 0-671-72868-7.

- Strawson, John. . Military Classics. Barnsley: Pen & Sword. 2003. ISBN 978-0-85052-956-2.

- Taylor, A. J. P.; Mayer, S. L. (编). . London: Octopus Books. 1974. ISBN 0-7064-0399-1.

- Tooze, Adam. . Allen Lane. 2006. ISBN 0-7139-9566-1.

- Weal, John. . Oxford: Osprey. 1997. ISBN 1-85532-636-1.

- Weinberg, Gerhard. . London: Cambridge University Press. 1994. ISBN 978-0-521-44317-3.

- Winchester, Charles. . Oxford: Osprey. 1998. ISBN 978-1-84176-066-7.

- Zaloga, Steven J. . Oxford: Osprey. 2011. ISBN 978-1-84908-378-2.

- Terraine, John. . London: Sceptre Publishing. 1985. ISBN 0-340-41919-9.

- Noakes, J.; Pridham, G. (编). . Nazism 1919–1945 3. Exeter: University of Exeter Press. 1988. ISBN 978-0-85989-602-3.

- : Volume 40, section 24.

- Jodl, Alfred. : Volume 40, section 25.

- Lord, Walter. . London: Allen Lane. 1983. ISBN 1-85326-685-X.

- Cooper, Matthew. . Mazal Holocaust Collection. Briarcliff Manor, NY: Stein and Day. 1978. ISBN 0-8128-2468-7.

- Atkin, Ronald. . London: Sidgwick & Jackson. 1990. ISBN 0-283-99697-8.

- Costello, John. . London; New York: Bantam. 1991. ISBN 978-0-593-01919-1.

- Hinsley, F. H. . History of the Second World War. Abridged 2nd (rev.). London: HMSO. 1994 [1993]. ISBN 0-11-630961-X.

- Taylor, A.J.P.; Mayer, S.L. (编). . London: Octopus Books. 1974. ISBN 0-7064-0399-1.

- Shirer, William L. . New York: Simon & Schuster. 1959. ISBN 0-330-70001-4.

期刊

- Alexander, Martin. . War in History. 2007, 14 (2): 219–64. ISSN 1477-0385. doi:10.1177/0968344507075873.

- Baliszewski, Dariusz. . Wprost. 2004-09-19, (1138) [2005-03-24]. ISSN 0209-1747. (原始内容存档于2007-05-14) (波兰语).

- Corum, James. . The Journal of Military History. January 1995, 59 (1): 53–76. ISSN 1543-7795. JSTOR 2944364. doi:10.2307/2944364.

- Di Nardo, R. L.; Bay, Austin. . Journal of Contemporary History. January 1988, 23 (1): 129–42. ISSN 0022-0094.

- Facon, Patrick. . Air Fan International (Publitek). March 1996. ISSN 1083-2548.

- Gunsburg, Jeffery A. . The Journal of Military History. April 1992, 56 (2): 207–44. ISSN 0899-3718. JSTOR 1985797. doi:10.2307/1985797.

- ———. . The Journal of Military History. Jan 2000, 64 (1): 97–140. JSTOR 120789. doi:10.2307/120789.

- Harvey, D. . Journal of Contemporary History. October 1990, 25 (4): 447–65. ISSN 0022-0094.

- Mansoor, Peter R. Childress, P. W. , 编. PB-100-88-6. . Military Review (Fort Leavenworth, KS: United States Army Combined Arms Center). June 1988, LXVIII (6): 64–75 [2016-10-06]. ISSN 0026-4148. (原始内容存档于2020-08-25).

- Sica, Emanuele. . Canadian Journal of History/Annales canadiennes d'histoire (Saskatoon, SK: University of Toronto Press). 2012, 47: 355–78. ISSN 0008-4107.

- Rochat, Giorgio. Translator: Anne Pilloud. . Revue historique des armées (Vincennes: Service historique de la défense). 2008-01-01, 250: 77–84 [2015-12-09]. ISSN 0035-3299. (原始内容存档于2017-09-01).

网站

- Jacobson, Douglas. . Douglas W. Jacobson. [2015-12-09]. (原始内容存档于2015-12-11).

延伸閱讀

- Connors, Joseph David. . (PhD论文) online. Loyola University of Chicago: 265–283. 1977 [2018-12-22]. OCLC 10499727. (原始内容存档于2018-02-19).

- de Konkoly Thege, Michel. . (MALS/MPhil论文). no ISBN online. Graduate Liberal Studies Works: 171–176. 2015 [2018-12-22]. Docket Paper 6. (原始内容存档于2020-05-21).

- Doughty, R. A. . Stackpole Military History Stackpole, Mechanicsburg, PA. Hamden, CN: Archon Books. 2014 [1990]. ISBN 978-0-8117-1459-4.

- Nord, Philip. . New Haven, CT: Yale University Press. 2015. ISBN 978-0-300-19068-7.

外部連結

- BBC - History - WW2: Fall of France Campaign (页面存档备份,存于)(Flash animation of the campaign)

- Official German account of the Battle of France (as published in 1940) (页面存档备份,存于)

- Battle of France (塞爾維亞文)

- Armistice Agreement Between Germany and France, 22 June 1940(页面存档备份,存于)

- The invasion of Holland in May 1940(页面存档备份,存于)