弗吉尼亚·吴尔夫

維吉尼亞·伍尔夫(英語:;1882年1月25日—1941年3月28日),英国作家,被稱為二十世紀現代主義與女性主義的先鋒。在一战与二战的战间期,她是伦敦文学界的核心人物,同時也是布盧姆茨伯里派的成員。最知名的小說包括《達洛維夫人》、《到燈塔去》、《雅各的房間》()、《奥兰多》,散文《自己的房间》等,其中的名言指出,女人必须有她自己的一点收入及独立的房间。

| 維吉尼亞·伍尔夫 Virginia Woolf | |

|---|---|

| |

| 出生 | 1882年1月25日 (今屬於大倫敦) |

| 逝世 | 1941年3月28日(59歲) |

| 職業 | 小说家、散文家、批评家 |

| 國籍 | 英國 |

| 母校 | 倫敦國王學院 |

| 配偶 | 伦纳德·伍尔夫(1880-1969) |

| 父母 |

|

| 親屬 |

|

| 受影響於 | 乔治·艾略特、列夫·托尔斯泰、马塞尔·普鲁斯特、詹姆斯·乔伊斯 |

| 施影響於 | 麦可·康宁汉、希尔维亚·普拉斯、伊恩·麦克尤恩 |

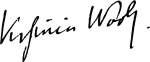

| 簽名 |  |

生平

家庭出身

弗吉尼亚·伍尔夫于1882年1月25日出生于伦敦南肯辛顿的海德公园门22号[1],取名叫阿德琳·弗吉尼亚·斯蒂芬(Adeline Virginia Stephen)。

她的父亲莱斯利·斯蒂芬爵士(1832–1904)是一位作家、批评家、历史学家、传记作者和登山家[1]。他于1832年出生于南肯辛顿,父母是詹姆斯·斯蒂芬爵士(James Stephen)和简·凯瑟琳·斯蒂芬夫人(Lady Jane Catherine Stephen),夫人娘家姓韦恩,是克拉珀姆的校长约翰·韦恩(John Venn)牧师的女儿。韦恩家是福音派克拉珀姆教派(Clapham Sect)的中心。詹姆斯·斯蒂芬爵士是殖民地部的次长,与另一位克拉珀姆成员威廉·威伯福斯一起负责克拉珀姆教派,并推动了1833年废除奴隶制法案(Slavery Abolition Bill)的通过[1][2]。1849年,他出任剑桥大学的现代史钦定讲座教授(Regius Professor)。斯蒂芬家族由教育家、律师和作家组成,代表了精英知识分子贵族[3]。虽然斯蒂芬家族是杰出的知识分子,但并没有朱莉娅·杰克逊的家族那么丰富多彩和拥有贵族气质。作为剑桥大学的毕业生和研究员,他放弃了自己的信仰和地位,搬到了伦敦,在那里他成为了一名著名的文学家[4]。此外,他还是一名漫步者和登山者,被描述为“瘦削的身材,粗糙的红棕色胡须…一个令人生畏的人,有着极高的额头,钢铁般的蓝眼睛,长着尖鼻子。据海伦娜·斯旺威克(Helena Swanwick)所述,[3]在朱莉娅·杰克逊结婚的同一年,莱斯利·斯蒂芬与威廉·梅克比斯·萨克雷 的小女儿哈丽特·玛丽安(米妮)·萨克雷(1840–1875)结婚,后者为他生了一个女儿劳拉(1870–1945)。1875年难产而死。劳拉是早产儿,出生时只有30周[5][6],劳拉患有发育障碍,最终被送进了医院[7][8]。

她的母亲朱莉娅·杰克逊(Julia Jackson,1846–1895)于1846年出生于英属印度的加尔各答,外祖父约翰·杰克逊(John Jackson)和外祖母玛利亚·帕特尔(Maria Pattle)出身于孟加拉殖民地的两个英国世家[9]。约翰·杰克逊是乔治·杰克逊(George Jackson)和玛丽·霍华德(Mary Howard)的第三个儿子,是一名医生,曾在孟加拉医务部队(Bengal Medical Service)和东印度公司工作了25年,也是刚刚建立的加尔各答医学院的教授。在孟加拉社会的上层圈子里,约翰·杰克逊是一个几乎看不见的存在,而帕特尔家以出美女著称[10],姐妹七人嫁入了重要家族。茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆是一位著名的摄影师,而弗吉尼亚嫁给了第三代萨默斯伯爵。他们的女儿,朱丽亚·杰克逊的表亲,是戒酒领袖亨利·萨默塞特夫人(Lady Henry Somerset)。朱莉娅两岁时随母亲移居英格兰,早年大部分时间与母亲的另一个姐妹莎拉·蒙克顿·帕特尔(Sarah Monckton Pattle)一起生活。萨拉和她的丈夫亨利·托比·普林塞普 (Henry Thoby Prinsep)在小荷兰屋(Little Holland House)举办了一个艺术和文学 沙龙 ,在那里她接触了一批前拉斐尔派画家,如爱德华·伯恩-琼斯,她为他们做模特[11]。

朱莉娅是三个姐妹中最小的一个,阿黛琳·弗吉尼亚得名于她母亲的大姐阿黛琳·玛丽亚·杰克逊(Adeline Maria Jackson 1837–1881)[12]和她母亲的姑姑弗吉尼亚·帕特尔(Virginia Pattle)。由于前一年姨妈阿黛琳去世的悲剧,这家人从未使用过弗吉尼亚的名字。杰克森一家是一个受过良好教育、文学和艺术熏陶的中产阶级家庭[13][14]。1867年,朱莉娅·杰克逊嫁给了一位律师赫伯特·达克沃斯(Herbert Duckworth)[15],但不到三年就守寡,带着三个婴儿。她深受打击,进入了漫长的哀悼期,放弃了信仰,转而从事护理和慈善事业。朱莉娅和赫伯特·达克沃斯有三个孩子[16]:

- 乔治·赫伯特·达克沃斯(1868年3月5日-1934年4月27日),高级公务员, 1904年与玛格丽特·赫伯特女士(Lady Margaret Herbert)结婚。

- 斯特拉·达克沃斯(Stella Duckworth,1869年5月30日-1897年7月19日)去世,享年28岁,母亲去世时斯特拉·达克沃斯26岁,两年后与杰克·希尔斯(Jack Hills,1876年-1938年)结婚,但在蜜月后去世,葬在母亲身边[17]。

- 杰拉尔德·达克沃斯(1870年10月29日-1937年9月28日),达克沃斯出版社(Duckworth Publishing)的创始人,1921年与塞西尔·爱丽丝·斯科特·查德(Cecil Alice Scott-Chad)结婚

丧偶的朱莉娅·达克沃斯(Julia Duckworth)认识莱斯利·斯蒂芬,是通过她与米妮的姐姐安妮·伊莎贝拉·里奇(Anne Isabella Ritchie)的友谊,并对他的不可知论著作产生了兴趣。米妮去世的那天晚上,她也在场[19],随后又照顾莱斯利·斯蒂芬,并协助他搬到海德公园门她家隔壁,这样劳拉就可以和自己的孩子们在一起了[20][21][22][23]。两人都沉浸在哀悼中,他们虽然建立了亲密的友谊和密切的通信,但他们都决定不再继续下去。据贝尔推测,他们的关系,构成了他们共同的朋友亨利·詹姆斯的《死者的祭坛》(Altar of the Dead)的背景[24][25]。莱斯利·斯蒂芬于1877年向她求婚, 但她拒绝了,但在安妮在那年晚些时候结婚时,她接受了他,他们于1878年3月26日结婚。然后,他和劳拉搬到隔壁茱莉亚的家,他们一直住在那里,直到1904年他去世。朱莉娅32岁,莱斯利46岁。[8][26]

他们的第一个孩子瓦妮莎(Vanessa)于1879年5月30日出生。朱莉娅给丈夫生了一个孩子,现在有五个孩子要照顾,她决定限制家庭的继续扩大[27]。然而,尽管这对夫妇采取了“预防措施”[27],但是“在19世纪,避孕是一种非常不完美的艺术”[28]:因此在接下来的四年里,她又生了三个孩子。正如弗吉尼亚•伍尔夫所说,他们“竭尽全力阻止我的出生”。[27][29][13][30]

1882–1895

弗吉尼亚·伍尔夫在她的自传体散文中,提供了她早年生活的记述,包括《回忆》(Reminiscences,1908年)[31]、《海德公园门22号》(22 Hyde Park Gate,1921年)[32]和《过去的素描》(A Sketch of the Past,1940年)[33]。这一时期的其他散文还有《莱斯利·斯蒂芬》(Leslie Stephen,1932年)[34],最初于1932年11月28日发表在《泰晤士报》上,1950年再版,收录于《船长的死床:和其他文章》(The Captain's death bed: and other essays)中,最后,在《随笔集》(Collected Essays)第5卷中。[35] 她在小说中,也提到了她的童年。在《到灯塔去》(1927年)中[36],她对赫布里底群岛 拉姆塞人(Ramsays)生活的描述,只是对康沃尔郡斯蒂芬一家和他们将要去参观的戈德雷维灯塔的一个简单的掩饰[37][24][38]。然而,在1907年至1940年间,伍尔夫对母亲和家族的理解发生了很大的变化,在这段时间里,母亲这个有点疏远但又受人尊敬的形象,变得更加微妙和充实[39]。

1891年2月,伍尔夫与姐姐瓦妮莎(Vanessa)一起,开始编写“海德公园门新闻”(Hyde Park Gate News)[40] ,记录斯蒂芬家族的生活和事件,[41][30] 以流行杂志“Tit-Bits”为蓝本。最初,主要由瓦妮莎和索比写文章,但很快弗吉尼亚成为主要撰稿人,瓦妮莎担任编辑。她们的母亲第一次知道时,反应是“我觉得相当聪明。”[42] 弗吉尼亚经营“海德公园门新闻”,直到1895年,也就是她母亲去世的时候。[43] 次年,斯蒂芬姐妹也用摄影来补充她们的见解,斯特拉也这样做了。[44] 瓦妮莎·贝尔1892年在塔兰大厦(Talland House)图书馆为她妹妹和父母拍摄的肖像,是全家最喜欢的肖像之一,在莱斯利·斯蒂芬的回忆录中,亲切地记录了这件事[45] 。1897年(“我生命中第一个真正“活着”的年份),[46] 弗吉尼亚开始写第一本日记,在接下来的十二年里一直保存着,[47] 1909年她还写了一本笔记。[48]

正如弗吉尼亚所描述的那样,她“出生于一个庞大的家族,不是富有(rich)的父母,而是富裕(well-to-do)的父母,出生在一个非常善于交际、富有学问、书信往来频繁、访客众多、能言善辩的19世纪末的世界。[49]”这是一个由六个孩子组成的家庭,有同母异父的两个哥哥和一个姐姐,姓达克沃斯(Duckworths),系母亲与前夫所生;还有一个同父异母的姐姐劳拉(Laura),系父亲与前妻所生,同父同母的则有姐姐瓦妮莎(Vanessa)、哥哥索比·斯蒂芬和弟弟阿德里安(Adrian)。残疾的劳拉·斯蒂芬一直与家人生活在一起,直到1891年入院[50]。朱莉娅和莱斯利共有四个孩子[16]:

- 瓦妮莎·贝尔(1879年5月30日–1961年),1907年与克莱夫·贝尔结婚

- 索比·斯蒂芬(1880年9月9日–1906年),创立布卢姆茨伯里派

- 弗吉尼亚“金妮”/“吉妮娅”(Virginia ,"Jinny"/"Ginia",1882年1月25日–1941年),1912年与伦纳德·伍尔夫结婚

- 阿德里安·斯蒂芬(1883年10月27日–1948年),1914年与卡琳·科斯特洛(Karin Costelloe)结婚

弗吉尼亚出生于海德公园门22号,住在那里,直到1904年父亲去世。海德公园门22号位于南肯辛顿的海德公园门的东南端,这是一条狭窄的死胡同,从肯辛顿路(Kensington Road)向南延伸,就在皇家阿尔伯特音乐厅的西面,肯辛顿花园和海德公园对面[51],一家人经常在那里散步。1846年由哈默史密斯的亨利·佩恩(Henry Payne)建造,是一排面向中上层阶级的独栋联排别墅之一[52],对他们不断扩大的家庭来说,很快显得太小了。在他们结婚时,房子由一个地下室、两层楼和一个阁楼组成。1886年7月,莱斯利·斯蒂芬聘请建筑师彭福尔德(J. W. Penfold),在现有建筑的上方和后方增加额外的生活空间。大幅翻修以后,增加了一个新的顶层,有三间卧室和一间书房,将原来的阁楼改建为房间,并增加了第一间浴室。[42]伦敦调研队(Survey of London)认为这次翻修是一个不恰当的例子,增建的两层,砖墙立面,灰泥饰面[52][23]。这是一栋高大而狭窄的联排别墅(townhouse),当时没有自来水。弗吉尼亚后来描述道“一栋非常高的房子,左手边靠近底部,开始是灰泥,结束是红砖;它太高了,但正如我所说,现在我们已把它卖掉—摇摇晃晃,好像一场大风会把它吹倒。[53]

仆人们在“楼下”的地下室工作。底层有一间客厅,用窗帘与仆人的餐具室和图书馆隔开。在这上面的二楼是朱莉娅和莱斯利的卧室。三楼是达克沃斯孩子们的房间[54],再上面两层,则是斯蒂芬孩子们的日间和夜间育儿室。最上面,在阁楼的屋檐下,是仆人的卧室,通过后楼梯进入。[6][33][23].海德公园门22号的生活也象征着分裂;正如弗吉尼亚所说,“我们生活中的分歧很奇怪。楼下是纯粹的传统:楼上是纯粹的智慧。而它们之间没有任何联系。” 两个世界由乔治·达克沃思和莱斯利·斯蒂芬代表。[55]他们的母亲似乎是唯一能跨越这一分歧的人。[56][57]据描述,这所房子灯光昏暗,家具和绘画随处可见[58]。年幼的斯蒂芬孩子们组成了一个紧密团结的团体[43]。尽管如此,孩子们仍然心怀不满。弗吉尼亚羡慕阿德里安是他们母亲的最爱[43]。维吉尼亚和瓦妮莎作为创意人(分别从事写作和艺术)有时会引起他们之间的竞争。[43].伦敦的生活与他们在康沃尔的夏天截然不同,他们的户外活动主要是在附近的肯辛顿花园散步,在那里他们玩捉迷藏游戏,在圆形池塘划船,[42]而在室内,主要围绕着他们的课程[1]。

莱斯利·斯蒂芬作为编辑、评论家和传记作家的杰出地位,以及他与威廉·萨克雷的联系,意味着他的孩子在充满维多利亚时代文学界影响的环境中长大。亨利·詹姆斯、乔治·亨利·刘易斯(George Henry Lewes)、阿尔弗雷德·丁尼生勋爵、托马斯·哈代、爱德华·伯恩-琼斯, 和弗吉尼亚的名誉教父詹姆斯·拉塞尔·洛威尔(James Russell Lowell),都是这所房子的常客。朱莉娅·斯蒂芬也有着同样的人脉。她的姨妈茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆是一位早期的先驱摄影师,也是斯蒂芬家的常客。斯蒂芬两姐妹,凡妮莎和弗吉尼亚,年龄相差近三岁。弗吉尼亚将她的姐姐封为“圣人”,比她更矜持的姐姐更倾向于展示她的聪明。弗吉尼亚对维多利亚传统强加给他们的家庭生活的不满,远超过她的姐姐。她们还争夺托比的感情[59]。后来在1917年,弗吉尼亚向邓肯·格兰特承认了她对这场竞争的矛盾心理:“事实上,作为她的妹妹,对姐姐的嫉妒,是我生命中一个隐藏的阴暗想法;为了满足这一点,我在脑海中编造出一个关于她的神话,以至于她的形象在我眼里几乎面目全非[60]。”

弗吉尼亚很早就表现出对写作的爱好。尽管父母都不赞成女性接受正规教育,但写作被认为是女性的一种值得尊敬的职业,她的父亲在这方面鼓励她。后来,她这样描述:“从我还是个小家伙的时候起,当大人们吃饭时,她就在圣艾夫斯的客厅里的绿色毛绒沙发上,以霍桑的方式写下一个故事。”五岁时,她开始写信,每天晚上都能给父亲讲故事。后来,她、凡妮莎和阿德里安养成了这样的传统,创作一系列关于隔壁邻居的故事,每天晚上在婴儿室,或在圣艾夫斯,讲述住在花园里的精灵。正是她对书籍的痴迷,才形成了她和父亲之间最牢固的纽带。[1]在她十岁生日时,她收到了一个墨水架、一张吸墨纸、一本图画书和一盒书写工具[42]。

塔兰德别墅(Talland House ,1882–1894)

莱斯利·斯蒂芬习惯于在康沃尔郡徒步旅行,1881年春天,他在圣艾夫斯偶然发现了一座大型白色别墅[61],在那年9月将其租下[62]。虽然它的设施有限,楼上没有家具,冷水龙头也不起作用。它的主要吸引力是可以俯瞰朝向戈德雷维灯塔的珀斯敏斯特湾(Porthminster Bay)景色[1],年轻的弗吉尼亚可以从楼上的窗户看到这一景色,这是她在《到灯塔去》(1927年)中的中心角色[36]。那是一座方形的大房子,有一个梯台式花园,用篱笆隔开,向大海倾斜[1]。从1882年7月中旬到1894年9月中旬,每年斯蒂芬家族都会租下塔兰德别墅(Talland House)[1][63]作为夏季住所。2018年,这座房子尽管变化很大,矗立在阿尔伯特路(Albert Road),离塔兰路(Talland Road)不远。莱斯利·斯蒂芬这样称呼它:“袖珍天堂”(a pocket-paradise)[64],描述说“我记忆中最愉快的…是指我们的夏天,所有的夏天都是在康沃尔度过的,尤其是十三个夏天(1882年至1894年)是在圣艾夫斯度过。在那里,我们买下了塔兰德别墅的租约:一座小而宽敞的房子,在山上和山下,有一英亩或两英亩的花园,有古雅的小露台,用鼠刺篱笆隔开,一个葡萄园和果菜园(kitchen-garden),还有一个所谓的“果园”[65]。用莱斯利的话来说,这是一个“家庭幸福感强烈”的地方[66]。弗吉尼亚自己也非常详细地描述了这所房子:”

戈德雷维灯塔

戈德雷维灯塔

在伦敦和康沃尔郡,朱莉娅永远都是个有趣的人,又因喜爱操纵客人的生活而臭名昭著。她不断地为人牵线搭桥,相信每个人都应该结婚,这与她的慈善事业旗鼓相当。[13]。正如她的丈夫所说,“我的朱莉娅虽然矜持,却有点像个媒人[67]。1893年,他们的客人中有布鲁克夫妇,他们的孩子,包括鲁伯特·布鲁克,和斯蒂芬家的孩子们一起玩。鲁伯特和他的新异教主义剑桥团队,将在他们的生活中扮演重要角色。在第一次世界大战之前的几年里[68],虽然康沃尔郡本应是一个避暑胜地,但朱莉娅·斯蒂芬很快就全身心地投入到照顾那里,以及伦敦的病人和穷人的工作中。[63][64]

张贴的一则公告,大意是圣艾夫斯护理协会聘请了“一名训练有素的护士…在一个女士委员会的指导下,圣艾夫斯的疗养院免费进入,无论何种信仰均可”,而那些“旧亚麻布的礼物”应该送给塔兰德别墅和海德公园门的海恩夫人或莱斯利·斯蒂芬夫人。圣艾夫斯,每周摘要、访客名单和广告商,1893年9月2日”[64]。“无论何种信仰均可”一词呼应了她1880年在《不可知论女人》(Agnostic Women)中的格言“怜悯不论信仰”。在海德公园门和塔兰德别墅,这家人都与该国许多文学和艺术界都有交集[33]。常客包括文学人物,如亨利·詹姆斯和乔治·梅瑞狄斯[69], 还有詹姆斯·罗素·洛威尔,孩子们比在母亲的小荷兰屋(Little Holland House)接触到的知识交流要多得多。[58]。1895年5月朱莉娅·斯蒂芬去世后,这家人没有再回来[64]。

对孩子们来说,这是一年中的重头戏,弗吉尼亚最生动的童年记忆不是伦敦,而是康沃尔。在1921年3月22日的一篇日记中[70],她回忆起1890年8月的一个夏日,描述了为什么她觉得自己与塔兰德别墅联系如此紧密。“为什么康沃尔对我是如此难以置信和不可救药的浪漫?我想是一个人的过去;我看到孩子们在花园里奔跑…夜晚的大海声…将近四十年的生活都建立在这上面:我永远无法解释。”[70][1][71]。康沃尔启发了她的作品,尤其是《圣艾夫斯三部曲》("St Ives Trilogy"):《雅各的房间》(Jacob's Room,1922年)[72]、《到灯塔去》(1927年)[36]和《海浪》(The Waves,1931年) [73][74].

1895–1904

朱莉娅·斯蒂芬于1895年2月患上流感,此后一直未能完全康复,于5月5日去世[75],当时弗吉尼亚13岁。这是她生命中的一个关键时刻,也是她与精神疾病斗争的开始[1]。从本质上说,她的生活已经支离破碎[76]。达克沃斯一家在母亲去世时正在国外旅行,斯特拉立即回来负责并承担起她的角色。那年夏天,斯蒂芬一家没有回到圣艾夫斯的记忆中,而是去了怀特岛的弗雷什沃特,他们母亲的一些亲戚住在那里。正是在那里,弗吉尼亚出现了许多神经崩溃中的第一次,凡妮莎被迫承担起母亲照顾弗吉尼亚精神状态的一些角色[75]。次年,斯特拉(Stella)与杰克·希尔斯(Jack Hills)订婚,他们于1897年4月10日结婚,这使得弗吉尼亚更加依赖她的姐姐。

同母异父的哥哥乔治·达克沃斯也扮演了她们母亲的部分角色,承担起了将她们带出去社交的任务[76],先是瓦妮莎,然后是弗吉尼亚。这两次都是同样的灾难,因为这项成人礼并不能引起两个女孩的共鸣,甚至引发了弗吉尼亚对年轻上流社会女性的传统期望的严厉批评:“那个年代的社会是一个极其胜任而又极其自满的、无情的机器。一个女孩没有机会对抗它的毒牙。没有其他欲望–比如绘画或写作–可以被认真对待。”第一版的措辞有些不同,“当时的社会是一台非常有能力的机器。它确信女孩必须变成已婚女性。没有怀疑,没有怜悯;不理解任何其他的愿望;没有任何其他礼物。没有什么被认真对待。”[77][55]相反,她的首要任务是摆脱楼下客厅的维多利亚式传统,到“自己的房间”去追求自己的写作愿望。[76].在《到灯塔去》中,她重新审视这一批评,描写拉姆齐夫人(Mrs. Ramsay)说到一位维多利亚时代母亲的责任,“一位未婚女性错过了最好的生活”[78]。

1897年7月19日,斯黛拉·达克沃斯在长期患病后去世[79],这对弗吉尼亚的自我意识,以及家庭动态造成了进一步的打击[80]。伍尔夫将母亲和斯特拉去世后的这段时间描述为“1897年至1904年——七个不快乐的岁月”,指的是“一个任意的、不小心的连枷,毫无意义地残忍地杀死了两个人,她们在正常和自然的情况下,本应该度过这些年,也许不快乐,但正常和自然” [81][76]。1902年4月,他们的父亲生病了,那年晚些时候他接受了手术,但他始终没有完全康复,于1904年2月22日去世[82]。弗吉尼亚的父亲的去世导致了进一步的崩溃[83]。后来,弗吉尼亚将这一次描述为一只“破蛹”,翅膀仍有褶皱[1]。在伍尔夫的作品中,蛹多次出现,但对于那些探索伍尔夫与悲伤之间关系的人,“破蛹”是一个隐喻[84][85]。根据1904年3月23日莱斯利·斯蒂芬向乔治·赫伯特·达克沃斯(George Herbert Duckworth)和杰拉尔德·德·莱唐·达克沃斯(Gerald de L'Etang Duckworth)的遗嘱认证,莱斯利·斯蒂芬去世时的净资产为15,715英镑6 先令 6便士[86][87]. 2005年相当于90万英镑[88]。

教育

在19世纪晚期,教育在不同性别出现了严重的分化,弗吉尼亚在她的写作中注意并谴责了这一传统。男孩被送到学校,在斯蒂芬这样的中上层家庭中,会送到私立男子学校,通常是寄宿学校和大学[89][90][91]。乔治·达克沃斯被送到伊顿公学,接着是他的弟弟杰拉尔德(Gerald)。1891年1月,索比·斯蒂芬被送到希灵登区伊夫林(Evelyn)的预备学校。阿德里安于次年也送到那里。1894年9月,索比进入布里斯托尔的克利夫顿公学(Clifton College),1896年9月,阿德里安进入西敏公学。索比·斯蒂芬在1899年进入剑桥大学三一学院(1899–1902)[92],阿德里安在1902年进入[93],乔治·达克沃斯(1886–1889)和他的父亲赫伯特·达克沃斯此前都曾在那里上学[94],杰拉尔德·达克沃斯则就读于剑桥大学克莱尔学院(1889–1892),而他们的父亲莱斯利·斯蒂芬则就读于剑桥大学三一学堂(1850–1854)[4][95][96]。女孩们,如果她们不能享受到奢侈的教育,就从他们的父母和家庭教师那里得到教育。[97]弗吉尼亚由父母分担教育的责任。客厅后面有一间小教室,有许多窗户,他们觉得这是安静写作和绘画的理想场所。茱莉亚教孩子们拉丁语、法语和历史,而莱斯利教他们数学。他们还上钢琴课[98]。作为补充,孩子们还可以不受限制地进入莱斯利·斯蒂芬的大型图书馆,从而接触到许多文学经典[14],这使得他们的阅读深度超过了剑桥同时代的任何人,弗吉尼亚的阅读堪称“贪婪”。[99]后来,她会回忆起,

即使在今天,父母可能会怀疑,让一个15岁的女孩自由管理一个规模庞大的图书馆,是否明智。但我父亲允许这样做。有一些事实–他非常简短、非常害羞地提到了这些事实。然而,“读你喜欢的书”,他说,他的所有书...不用要就可以得到。[100].

家里的男孩在读完公学之后,全都进了剑桥大学。当男孩把女孩们介绍给朋友时,她们从中获得了一些间接的好处。另一个来源是他们父亲的朋友的谈话,他们接触了这些朋友。莱斯利·斯蒂芬这样说到他的圈子“大多数文学人士…聪明的年轻作家和律师,大多是激进的辩论…我们过去常常在周三和周日晚上见面,抽烟喝酒,讨论宇宙和改革运动”。[3]

后来,在15岁到19岁之间,弗吉尼亚得以接受高等教育。1897年至1901年间,她在附近 肯辛顿广场 13号的伦敦国王学院女子部学习了古希腊语、中级拉丁语和德语的初级和高级课程,以及欧洲大陆和英国的历史。1871年,国王学院开始提供女子教育,1885年设立了女子部。1900年,女性获准攻读学位。后来发展为伊丽莎白女王学院(Queen Elizabeth College)[101]。她师从著名学者乔治·查尔斯·温特·沃尔(George Charles Winter Warr)学习希腊语,他是国王学院的古典文学教授。[102]此外,她还接受过德语、希腊语和拉丁语的私人辅导。她的一位希腊语老师是克拉拉·帕特尔(Clara Pater ,1899–1900),她在国王学院任教。[103][101][104].另一位是珍妮特·凯斯(Janet Case),她参与了女权运动,弗吉尼亚后来在1937年为她撰写讣告。她的经历促成了她1925年的论文《论不懂希腊语》("On Not Knowing Greek.")。[105]她在国王学院的时光,也让她接触到了一些早期的女性高等教育改革者,除了帕特尔之外,还有女子部的主任莉莲·费思富尔(Lilian Faithfull,所谓的汽船女生(steamboat ladies)之一)。[104]她的姐姐瓦妮莎也进入了女子部(1899–1901)。尽管斯蒂芬家的女孩们不能上剑桥大学,但她们深受兄弟们在那里的经历的影响。1899年,索比进入三一学院,他结交了一批年轻人,包括克莱夫·贝尔、利顿·斯特雷奇、伦纳德·伍尔夫(后来与弗吉尼亚结婚)和萨克森·西德尼·特纳(Saxon Sydney-Turner), 他很快就在1900年的三一学院五月舞会(Trinity May Ball)上将她的好友们介绍给他的姐妹们。在1900年和1901年,斯蒂芬姐妹参加了五月舞会,[106],在那里,她们必须由当时在当时在剑桥大学纽纳姆学院 担任图书管理员的堂姐凯瑟琳·斯蒂芬(Katharine Stephen)陪同。纽纳姆学院从1871年起就招收了女性。[107][108]这些小伙子组成了一个读书小组,称为“午夜协会”(Midnight Society)[109][110]。

与家人的关系

尽管弗吉尼亚表达过父亲是她最喜欢的,但她一生都深受母亲的影响,虽然母亲去世时她才满十三岁。弗吉尼亚有一句名言:“如果我们是女性,我们会通过母亲来思考” [111],在她的日记[112]、信件[113]和一些自传性文章中,反复引用母亲的形象,其中包括《回忆》(Reminiscences,1908年)、[31],《海德公园门22号》(22 Hyde Park Gate,1921年)[32]和《过去的素描》(A Sketch of the Past,1940年[33]),她经常用“我看见她了……”这句话唤起记忆。[114]她在小说中也提到了她的童年。在《到灯塔去》(1927年)中[36],艺术家丽莉·布里斯科(Lily Briscoe)试图描绘拉姆齐夫人(Mrs. Ramsay),这是一个以朱莉娅·斯蒂芬(Julia Stephen)为原型的复杂人物,反复说她“美得惊人”[115]。她对拉姆齐夫妇在赫布里底群岛的生活的描绘,只是对将要去康沃尔郡和戈德雷维灯塔的斯蒂芬斯夫妇的一个掩饰。[37][24][38].然而,1907年至1940年间,伍尔夫对母亲和家庭的理解发生了很大的变化,在这段时间里,这位有点遥远但却备受尊敬的人物变得更加微妙和完整[39]。

虽然父亲以崇敬之情描绘朱莉亚·斯蒂芬的工作,但是伍尔夫却将母亲的工作与“其他女性如此洋洋自得地从事的淘气的慈善事业,往往会带来灾难性的结果”区分开来。她描述了自己同情、参与、判断和果断的程度,以及她的讽刺和荒谬的感觉。她回忆起 “清晰圆润的声音,或美丽的身影,她穿着破旧的长斗篷,挺拔而清晰,头部保持某种角度,眼睛直视着你。”[116]朱丽娅·斯蒂芬照顾丈夫的抑郁症,和他对关注的需求,以致于她的孩子们产生了怨恨,增强了他的自信心,在父母最终生病时照顾他们,在家庭以外的过多投入,最终让她筋疲力尽。她的频繁缺席,和丈夫的需要,给她的孩子们带来不安全感,对她的女儿们产生了持久的影响[117]。伍尔夫形容她的父亲“比她(母亲)大15岁,麻烦,苛刻,依赖她”,这是以牺牲对年幼孩子的关注为代价的。[118][119]她反映,她很少与母亲单独相处:“总是有人插嘴。”[120] 伍尔夫对此感到矛盾,但又渴望将自己与这种完全无私的模式分开。在《到灯塔去》中,她“吹嘘自己结交和保护的能力,几乎没有一个外壳留给她认识自己;一切都是如此奢侈和浪费。”[121]"与此同时,她钦佩母亲女性理想的力量。鉴于朱莉娅经常缺席,斯蒂芬的孩子们越来越依赖斯特拉·达克沃斯,她效仿母亲的无私精神;正如伍尔夫所写,“斯特拉一直是美丽的侍女 ... 这是她一生的中心职责。”[122]

朱莉娅·斯蒂芬非常钦佩她丈夫的才智。正如伍尔夫所观察到的那样,“她从不轻视自己的工作,认为这些工作如果恰当地完成,与丈夫的工作具有同等的重要性”。她坚信自己是活动的中心,是将一切凝聚在一起的人[13],她坚信什么是重要的,并重视奉献。朱莉娅的“紧张情绪支配着整个家庭”[123]。虽然弗吉尼亚与父亲的关系最为密切,但瓦妮莎表示,母亲才是她最喜欢的[124]。安吉丽卡·加内特(Angelica Garnett)回忆起弗吉尼亚问瓦妮莎更喜欢父亲还是母亲,虽然瓦妮莎认为这是一个“不应该问的问题”,但她还是明确地回答了“母亲”,[123]母亲在弗吉尼亚世界中的中心地位,体现在对她的描述中:“她确实在那里,在那座大教堂空间的最中心,那是童年时代;她从一开始就在那里”,[125]弗吉尼亚观察到她同母异父的大姐斯特拉,过着完全屈从于母亲的生活,融入了母亲的爱和服务的理想[126]。弗吉尼亚和她的父亲一样,很快意识到,生病是获得母亲关注的唯一可靠途径,母亲以自己的病房护理为荣[117][120]。

孩子们要面对的另一个问题是莱斯利·斯蒂芬的脾气,伍尔夫称他为“暴君父亲”。[127][128]最终,她与父亲产生了深深的矛盾。在她十八岁生日时,父亲送给她戒指,作为他的文学继承人,她有着深深的情感依恋,“对他的巨大热爱”。然而,和瓦妮莎一样,她也认为他是受害者和暴君。[129]她一生都对他有着持久的矛盾心理,而且这种矛盾心理是不断演变的。她年轻时的父亲形象是一个“杰出的维多利亚”和暴君,但随着年龄的增长,她开始意识到他在她的身上有多重要。她在1940年12月22日写道,“我一直在翻阅旧信件和父亲的回忆录…如此坦率、合理,—有着如此挑剔的细腻头脑,受过教育,而且坦率,[130]"反过来,她又对莱斯利·斯蒂芬既着迷又谴责:“她(母亲)一直困扰着我:但那个老可怜虫我的父亲也是如此…我想,我更像他而不是她;因此也更挑剔:但他是一个可爱的人,不知怎的,非常了不起。”[131][1][132]

性虐待

伍尔夫表示,她第一次记得自己六岁时被杰拉尔德·达克沃斯猥亵。有人认为,这导致了她一生对性的恐惧和抵抗[1]。在父母过于忙碌和疏远的背景下,这是一个功能失调的家庭。有证据显示,斯蒂芬姐妹曾受到同母异父哥哥达克沃斯兄弟,以及他们的堂兄詹姆斯·肯尼斯·斯蒂芬(James Kenneth Stephen,1859–1892,莱斯利·斯蒂芬的哥哥詹姆斯·菲茨詹姆斯·斯蒂芬之子)的性虐待,斯特拉·达克沃斯和劳拉也被认为受到了虐待。[133]最生动的描述出自路易丝·德萨尔沃(Louise DeSalvo)[134],而其他作者和评论家则更为谨慎。[135][136]弗吉尼亚在海德公园门22号居住期间,不断遭受性虐待。一些评论家认为,可能是导致她的心理健康问题的原因,[137][138]尽管可能有许多因素。赫敏·李(Hermione Lee)表示,“证据足够有力,但也足够模糊,导致了互相矛盾的心理传记解读,这些解读描绘了弗吉尼亚·伍尔夫的内心生活的截然不同的形态[139]。

戈登广场(1904–1907)

父亲去世后,斯蒂芬一家的第一反应是立即逃离这处悲痛之地,2月27日在乔治的陪同下,前往彭布罗克郡海岸的马诺比耶(Manorbier)。在那里,他们度过了一个月,正是在那里,弗吉尼亚第一次意识到自己的命运是作为一名作家。正如她在1922年9月3日的日记中回忆的那样[70]。然后,他们又在意大利和法国度过了4月,追求新获得的自由,在那里他们再次遇到了克莱夫·贝尔[140]。弗吉尼亚第二次精神崩溃,于5月10日首次自杀,在接下来的三个月里康复[141]。

在他们的父亲去世之前,斯蒂芬斯一家曾讨论过离开伦敦西区南肯辛顿的必要性,那里留下了悲惨回忆,以及和他们父母的联系。[142]乔治·达克沃斯35岁,杰拉尔德33岁。斯蒂芬家的孩子现在在24岁到20岁之间。弗吉尼亚22岁。瓦妮莎和阿德里安决定卖掉南肯辛顿的海德公园门22号,搬到布鲁姆斯伯里。波希米亚风格的布鲁姆斯伯里,拥有特色的绿叶广场,在地理和社会上都显得足够遥远,是一个租金便宜得多的街区。他们继承的遗产不多,对自己的财务状况也不确定。[143]此外,布鲁姆斯伯里距离瓦妮莎当时就读的斯莱德美术学院很近。杰拉尔德很高兴建立自己的单身家庭,但乔治一直扮演准父母角色,决定陪伴他们,这让他们非常失望。[143]正是在那时,第四代卡那封伯爵亨利·赫伯特的二女儿玛格丽特·赫伯特(Lady Margaret Herbert)出现,乔治向她求婚,被接受了,两人在9月结婚,于是斯蒂芬斯一家自行其是[144]。

瓦妮莎在布鲁姆斯伯里的戈登广场46号找到了一所房子,他们于11月搬了家,弗吉尼亚现在已经完全康复。1905年3月,斯蒂芬一家正是在戈登广场开始定期招待索比·斯蒂芬的知识分子朋友。这个圈子主要来自剑桥使徒,包括作家萨克森·西德尼·特纳(Saxon Sydney-Turner)、利顿·斯特雷奇和评论家克莱夫·贝尔、戴斯蒙德·麦卡锡(Desmond MacCarthy),周四晚上的“在家”("At Homes")被称为“星期四俱乐部”(Thursday Club),重建三一学院的幻象“剑桥在伦敦”("Cambridge in London")[145].[146]。这个圈子形成了作家和艺术家知识分子圈子的核心,称为布卢姆茨伯里派[109][110][147]。后来,圈子又包括约翰·梅纳德·凯恩斯(1907)、邓肯·格兰特(1908)、爱德华·摩根·福斯特(1910)、罗杰·弗莱(1910年)、伦纳德·伍尔夫(1911年)和大卫·加内特(1914年)。在20世纪60年代,伦纳德·伍尔夫列出他认为是“老布卢姆斯伯里”的人如下:瓦妮莎·贝尔和克莱夫·贝尔、弗吉尼亚·伍尔夫和伦纳德·伍尔夫、阿德里安·斯蒂芬和卡琳·斯蒂芬(Adrian and Karin Stephen)、利顿·斯特雷奇、梅纳德·凯恩斯、邓肯·格兰特、爱德华·摩根·福斯特、萨克森·西德尼·特纳、罗杰·弗莱、戴斯蒙德·麦卡锡和莫莉·麦卡锡(Desmond and Molly MacCarthy)以及后来的大卫·加内特以及朱利安·贝尔(Julian Bell)、昆汀·贝尔(Quentin Bell)和安吉丽卡·贝尔(Angelica Bell)。其他人又加上奥特林·莫瑞尔(Ottoline Morrell)、多拉·卡林顿(Dora Carrington)、詹姆斯·斯特雷奇(James Strachey)和阿利克斯·斯特雷奇(Alix Strachey)。核心群体被认为是斯蒂芬斯和索比在剑桥最亲密的朋友,伦纳德·伍尔夫、克莱夫·贝尔、李顿·斯特雷奇和萨克森·西德尼·特纳。 [148][149][149][150]

1905年,弗吉尼亚和阿德里安访问了葡萄牙和西班牙。克莱夫·贝尔向瓦妮莎求婚,但被拒绝,而弗吉尼亚开始在莫利学院(Morley College)教授晚间课程,瓦妮莎在他们的日历上增加了另一项活动,即“星期五俱乐部”(Friday Club),专门讨论和展览美术[109][151]。这让一些新人进入了他们的圈子,包括瓦妮莎来自皇家学院和斯莱德学院的朋友,比如亨利·兰姆(Henry Lamb)和格温·达尔文(Gwen Darwin,当了秘书),[152],还有18岁的凯瑟琳·莱尔德·考克斯(Katherine Laird Cox,Ka ,1887–1938年),是一位富有的股票经纪人的孤女,即将进入剑桥大学纽纳姆学院,是剑桥费边社的第二任司库,鲁珀特·布鲁克的恋人之一,后来成为弗吉尼亚·伍尔夫的朋友和护士。[153][154][155]}}[156]尽管弗吉尼亚直到很久以后才真正见到凯瑟琳,但后者将在她的生活中扮演重要角色。凯瑟琳和其他人让布卢姆茨伯里派与另一个稍年轻的剑桥知识分子小组接触,斯蒂芬姐妹给他们起了个名字“新异教徒”("Neo-pagans")。“星期五俱乐部”一直持续到1913年。[157]

.jpg.webp)

次年,1906年,弗吉尼亚又遭受了两次损失。她珍视的26岁的哥哥索比·斯蒂芬在他们前往希腊的旅行后死于伤寒,随后瓦妮莎立即接受了克莱夫的第三次求婚[158][159]。瓦妮莎和克莱夫于1907年2月结婚,作为一对夫妇,他们对前卫艺术的兴趣将对伍尔夫作为作家的进一步发展产生重要影响[160]。随着瓦妮莎的结婚,弗吉尼亚和阿德里安需要找到新家[161]。

菲茨罗伊广场(1907–1911)

1907年4月,弗吉尼亚搬到菲茨罗伊广场29号,这是一座位于街道西侧的房子,以前曾由萧伯纳 居住。它位于菲茨罗维亚,紧邻布卢姆斯伯里以西,但距离她在戈登广场的姐姐家仍较近。姐妹俩继续一起旅行,3月访问了巴黎。阿德里安现在在弗吉尼亚的生活中扮演了更重要的角色,他们于10月在新家恢复了周四俱乐部,而戈登广场在12月成为了戏剧阅读协会的场地。在这一时期,该团体开始越来越多地探索进步思想,首先是在言论上,然后是在行为上,瓦妮莎在1910年宣布,成立一个人人享有性自由的自由主义社团[162]。

与此同时,弗吉尼亚开始了她的第一部小说的创作,与此同时,弗吉尼亚开始了她的第一部小说“Melymbrosia”的创作,这部小说最终定名《远航》(The Voyage Out)(1915年)[163][161]。瓦妮莎的第一个孩子朱利安·贝尔(Julian Bell)出生于1908年2月。9月,弗吉尼亚陪同贝尔一家前往意大利和法国[164]。正是在这段时间,弗吉尼亚与姐姐的敌对情绪重新浮出水面,与克莱夫调情,克莱夫也投桃报李,从1908年到1914年,这段时间断断续续地持续着,直到她姐姐的婚姻破裂[165]。1909年2月17日,莱顿·斯特拉奇向弗吉尼亚求婚,她接受了,但他随后撤回了求婚[166]。

当她在菲茨罗伊广场时,弗吉尼亚需要一个安静的乡村疗养,她需要六周的休息治疗,尽可能远离伦敦的乡村。12月,她和阿德里安住在雷威斯,开始探索小镇周围的萨塞克斯地区。她开始想要一个属于自己的地方,像圣艾夫斯那样,但离伦敦更近一些。她很快就在附近的Firle找到了一处房产,并在余生中与该地区一直保持着关系[167][168]。

1910年无畏舰骗局

1910年,布卢姆茨伯里派的几名成员策划了著名的无畏舰骗局(Dreadnought hoax),弗吉尼亚也伪装成阿比西尼亚男性皇室成员,参加了这场骗局。她在1940年关于这场骗局的完整演讲被发现,发表在扩展版的回忆录《时间的平台》(The Platform of Time,2008年)中[169]。

不伦瑞克广场(1911–1912)

1911年10月,菲茨罗伊广场的租约即将到期,弗吉尼亚和阿德里安决定放弃菲茨罗伊广场的住宅,转而选择另一种生活方式,在11月搬到布鲁姆斯伯里不伦瑞克广场 38号的一栋四层房屋。该建筑已于1936年拆除,改建伦敦大学学院药学院[170][171]。学院现有一块纪念牌匾,标明地址[172]。弗吉尼亚认为这是一个新的机会,她告诉奥托琳·莫雷尔(Ottoline Morrell)“我们将尝试各种实验” [168]。阿德里安住在二楼,梅纳德·凯恩斯和邓肯·格兰特住在底楼[173]。单身女性这样安排被认为是可耻的,乔治·达克沃斯对此感到震惊。这所房子毗邻育婴堂,弗吉尼亚作为一名无年长妇女陪伴的单身女子对此颇感兴趣[170]。原本,凯瑟琳·考克斯也计划住进来,但遭到了恋人鲁伯特·布鲁克(Rupert Brooke)的反对,迫使她放弃这一想法[168]。邓肯·格兰特装饰了阿德里安·斯蒂芬的房间[174]。

婚姻(1912–1941)

.jpg.webp)

伦纳德·伍尔夫是索比·斯蒂芬在剑桥大学三一学院的朋友之一,在1900年和1901年参加五月舞会(May Ball)时,在索比的房间里注意到斯蒂芬姐妹。他回忆说,她们穿着“白色连衣裙,戴着大帽子,手里拿着遮阳伞,她们的美丽简直让人窒息”。对他来说,她们沉默不语,“可怕而令人担忧”[175]。

直到1904年11月17日,伍尔夫才与弗吉尼亚正式会面,当时他在戈登广场与斯蒂芬一家共进晚餐,在离开前往锡兰担任公务员之前道别,尽管她通过索比的故事了解到了他。在那次拜访中,他注意到她在整个用餐过程中都沉默不语,而且看上去很不舒服[176]。1909年,莱顿·斯特拉奇向伍尔夫建议,他应该向她求婚。他照做了,但没有得到答复。1911年6月,他休假一年回到伦敦[177],但没有回到锡兰。在英格兰,伦纳德再次与家人和朋友保持联系。抵达三周后,他于7月3日在戈登广场与瓦妮莎和克莱夫·贝尔共进晚餐,后来弗吉尼亚和布卢姆茨伯里派的其他成员也加入进来,伦纳德将该团体的组建日期定为那个晚上[178]。9月,弗吉尼亚要求伦纳德与她一起在萨塞克斯郡 菲勒(Firle)的小塔兰德别墅(Little Talland House)度过一个漫长的周末。那个周末之后,他们开始更加频繁地见面[179]。

1911年12月4日,伦纳德搬进了不伦瑞克广场,住在四楼的一间卧室和客厅,开始不断地与弗吉尼亚见面,到了月底,他决定与她恋爱[180]。1912年1月11日,他向她求婚;她要求时间考虑,并因此他要求延长休假,在被拒绝后,于4月25日提出辞职,自5月20日起生效[181]。他继续追求弗吉尼亚,在1912年5月1日的一封信中,她解释了为什么不赞成结婚[182]。然而,5月29日,弗吉尼亚告诉伦纳德,她想嫁给他,他们于8月10日在圣潘克拉斯(St Pancras)登记处结婚[183][184]。正是在这段时间里,伦纳德第一次意识到弗吉尼亚岌岌可危的精神状态[185]。伍尔夫一家继续住在不伦瑞克广场,直到1912年10月,他们向东搬到克利福德客栈(Clifford's Inn)13号的小公寓(后来拆除)[186] 。尽管伦纳德的物质地位很低(伍尔夫在订婚时称伦纳德为“一贫如洗的犹太人”),但这对夫妇非常恩爱。事实上,1937年,伍尔夫在她的日记中写道:“做爱—25年后不能忍受分开…你看,妻子是一种巨大的快乐。我们的婚姻如此圆满[187]。然而,弗吉尼亚在1913年试图自杀[166]。

1914年10月,伦纳德和弗吉尼亚·伍尔夫从布鲁姆斯伯里和伦敦市中心搬到里士满,住在The Green 17号,伦纳德在自传《重新开始》(Beginning Again,1964年)[188]中讨论过这个家。1915年3月初,这对夫妇再次搬家,搬了附近的天堂路(Paradise Road)霍加斯府(Hogarth House)[189],此后他们以此命名他们的出版社[171]。弗吉尼亚的第一部小说《远航》(The Voyage Out)在1915年出版[163],之后又发生了一起自杀未遂事件。尽管1916年引入了征兵制,伦纳德还是以医疗为由获得了豁免[171][190]。

1924年至1940年间,伍尔夫夫妇回到布鲁姆斯伯里,在塔维斯托克广场52号订了一份为期十年的租约[166] ,在那里,他们在地下室经营霍加斯出版社(Hogarth Press),弗吉尼亚在那里也有她的写作室,广场上有一尊她的半身像作为纪念[191]。1925年5月,《达洛维夫人》出版[192],随后,她于8月在查尔斯顿崩溃。1927年,她的下一部小说《到灯塔去》出版[36],次年她在剑桥大学讲授《女性与小说》(Women & Fiction),并于10月出版了《奥兰多》(Orlando)[193]。1929年[166],她在剑桥的两次演讲成为了她的主要论文《一间自己的房间》(A Room of One's Own)[194]的基础。弗吉尼亚只写了一部戏剧《淡水》(Freshwater), 该剧取材于她的姨婆茱莉亚·玛格丽特·卡梅隆,1935年在她姐姐位于菲茨罗伊街(Fitzroy Street)的工作室制作[195]。1936年,随着《岁月》(The Years)的完成,她的健康再次崩溃[196][166]。

伍尔夫在伦敦的最后一处住所位于梅克伦堡广场37号(1939–1940),在1940年9月伦敦大轰炸 期间被毁;一个月后,他们之前在塔维斯托克广场的家也被摧毁。之后,他们把萨塞克斯作为永久的家[197]。有关弗吉尼亚·伍尔夫在伦敦各处住所的描述和插图,参见让·莫克罗夫·威尔逊(Jean Moorcroft Wilson)的书《弗吉尼亚·伍尔夫,生活与伦敦:地方传记》(Virginia Woolf, Life and London: A Biography of Place,1987年)[21]。

贺加斯出版社(1917–1938)

1901年10月,19岁的弗吉尼亚开始将装订书籍作为一种消遣[199][200]。一段时间以来,伍尔夫夫妇一直在讨论建立一家出版社,并于1916年底开始制定计划。在发现自己没有资格进入圣布莱德印刷学院(St Bride School of Printing)后,他们于1917年3月向法灵顿路(Farringdon Road)上的求精(Excelsior)印刷供应公司寻求建议,开始购买印刷用品,不久他们就在贺加斯府的餐桌上安装了一台印刷机,贺加斯出版社(Hogarth Press)诞生了[200]。

他们的第一份出版物是1917年7月的“两个故事”(Two Stories),题为“第一号出版物”,由两篇短篇小说组成,分别是弗吉尼亚·伍尔夫的《墙上的印记》("The Mark on the Wall")[201],和伦纳德·伍尔夫的《三个犹太人》(Three Jews)。这本书共32页,由多拉·卡林顿(Dora Carrington)设计,手工装订和缝制,并附有木刻 插图。插图取得了成功,弗吉尼亚评论说,该出版社“特别擅长印刷图片,我们看到我们必须始终保持图片的习惯”(1917年7月13日)。过程耗时两个半月,印刷了150份[202]。接着又出版了其他短篇小说,包括《邱园》(Kew Gardens,1919年)[203],采用雕版印刷,由瓦妮莎·贝尔制作封面[166]。后来,贝尔又为文本的每一页都添加了插图作为装饰[204]。

随后,该出版社出版了弗吉尼亚的小说以及T·S·艾略特、劳伦斯·范德波斯特(Laurens van der Post)和其他人的作品[205]。出版社还委托了当代艺术家的作品,包括多拉·卡林顿和瓦妮莎·贝尔。伍尔夫认为,要摆脱父权社会,女性作家需要一个“自己的房间”来发展,并经常幻想一个“局外人的社会”("Outsider's Society"),在那里,女性作家通过自己的作品,创造一个虚拟的私人空间,对社会进行女权主义批判[206]。虽然伍尔夫从未创造过“局外人社会”,但是贺加斯出版社是最接近的,因为伍尔夫夫妇选择了以非传统观点出版书籍,以形成一个阅读社区[206]。最初,该出版社专注于小型实验性出版物,而大型商业出版商对此兴趣不大。直到1930年,伍尔夫经常帮助丈夫印刷贺加斯的书,因为没有钱发给员工[206]。1938年,弗吉尼亚在第三次自杀未遂后放弃了她的兴趣。1940年9月轰炸后,在战争的剩余时间里,出版社转移到莱奇沃思(Letchworth)[207]。伍尔夫夫妇都是国际主义者和和平主义者,他们认为促进人民之间的理解是避免另一场世界大战的最佳方式,并非常自觉地选择出版英国读者不了解的外国作家的作品[206]。第一位出版的非英国作家是苏联人作家马克西姆·高尔基,1920年出版了《列夫·尼古拉耶维奇·托尔斯泰回忆录》一书(Reminiscences of Leo Nikolaiovich Tolstoy),讲述了他与列夫·托尔斯泰伯爵的友谊[200]。

回忆录俱乐部(1920–1941)

1920年,布卢姆茨伯里派在战后重组,更名为回忆录俱乐部(Memoir Club),顾名思义,俱乐部专注于以普鲁斯特的《追忆似水年华》的方式进行自我写作,并启发了20世纪一些更具影响力的书籍。该团体因战争而分散,由玛丽·麦卡锡(Mary ('Molly') MacCarthy)重新召集,他们被戏称为“布鲁姆斯伯里花浆果”(Bloomsberries),并根据剑桥使徒的规则运作,该组织是一个大学精英辩论协会,其中许多人曾是该会的成员。这些规则强调了坦率和开放。在提交的125本回忆录中,弗吉尼亚贡献了三本,于1976年出版,收录在自传选集《存在的瞬间》(Moments of Being)[208]中,分别是《海德公园门22号》(22 Hyde Park Gate,1921年)、(1921), 《老布卢姆斯伯里》(Old Bloomsbury,1922年)和《我是斯诺布吗?》(Am I a Snob?,1936年)[209]。

薇塔·萨克维尔·韦斯特(1922–1941)

布卢姆茨伯里派的风气鼓励对性行为采取自由的态度。1922年12月14日[210],伍尔夫在与克莱夫·贝尔共进晚餐时,结识了哈罗德·尼科尔森(Harold Nicolson)的妻子、作家兼园艺家薇塔·萨克维尔·韦斯特(Vita Sackville-West)[166]。在第二天的日记中,她提到了与“可爱的天才贵族萨克维尔·韦斯特”的会面[211]。当时,萨克维尔·威斯特作为诗人和小说家,在商业和评论方面都是更成功的作家[212],直到伍尔夫去世后,她才被认为是更好的作家[213]。在一次试探性的开始后,她们开始了一段性关系,根据萨克维尔·韦斯特1926年8月17日写给丈夫的信,这段关系只进行了两次[214]。1925年至1928年期间,这段感情达到了顶峰,在20世纪30年代,更多的发展成了友谊[215],尽管伍尔夫也倾向于吹嘘自己与亲密圈内其他女性的婚外情,比如西比勒·科尔法克斯(Sibyl Colefax)和波里尼亚克伯爵夫人(Comtesse de Polignac)[216] 。这段亲密关系对两位作家来说都是卓有成效的,伍尔夫创作了三部小说,分别是《到灯塔去》(1927年)、《奥兰多》(Orlando,1928年)和《海浪》(The Waves,1931年),以及许多散文,包括《贝内特先生和布朗夫人》("Mr. Bennett and Mrs,. Brown",1924年)[217]和《写给年轻诗人的信》("A Letter to a Young Poet",1932年)[218][212]。

萨克维尔·韦斯特不懈地努力提升伍尔夫的自尊,鼓励她不要将自己视为一个因为疾病的准隐居者,觉得应该将自己隐藏在世界之外,而是赞扬她的活泼、机智、健康、智慧以及作为作家的成就[219]。萨克维尔·韦斯特引导伍尔夫重新评价自己,形成了一种更积极的自我形象,并觉得她的作品是她的强项而非弱点的产物[219]。伍尔夫从15岁开始就相信父亲和医生的诊断,认为阅读和写作对她的神经状况有害,需要园艺等体力劳动来防止神经完全崩溃。这导致伍尔夫花了很多时间痴迷地从事这种体力劳动。[219]

萨克维尔·韦斯特是第一个向伍尔夫说自己被误诊的人,她认为从事阅读和写作对她安抚神经是更好的,她接受了建议[219]。在萨克维尔·韦斯特的影响下,伍尔夫学会在阅读、写作和书评等各种形式的智力活动之间切换,而不是把时间花在体力活动上,那会削弱她的力量,恶化她的神经[219]。萨克维尔·威斯特选择了经济困难的霍加斯出版社作为她的出版商,在经济上帮助伍尔夫夫妇。萨克维尔·韦斯特的第一部小说《厄瓜多尔的色诱》(Seducers in Ecuador)由霍加斯出版,并不成功,第一年仅售出1500本,但他们出版的下一部萨克维尔·威斯特小说《爱德华时代》(The Edwardians)是畅销书,前六个月售出了30000本[219]。萨克维尔·韦斯特的小说,拯救了霍加斯出版社[219]。然而,伍尔夫并不总是欣赏这样一个事实:正是萨克维尔·韦斯特的书让霍加斯出版社保持了盈利,1933年她写了一本“女仆”("servant girl")小说[219]。萨克维尔·韦斯特小说的畅销所带来的经济保障,反过来又让伍尔夫从事了更多实验性的工作,比如《海浪》(The Waves),因为伍尔夫在完全依靠霍加斯的收入时必须谨慎[219]。

1928年,伍尔夫向萨克维尔·韦斯特(Sackville West)赠送了一本《奥兰多》(Orlando)[193],这是一本奇幻的传记,其中这位同名英雄的一生跨越了三个世纪,以及男女两性。这本书于10月出版,就在9月这两位女性一起去法国旅行一周后不久,薇塔·萨克维尔·韦斯特的儿子奈杰尔·尼科尔森(Nigel Nicolson)写道,“薇塔对弗吉尼亚的影响都包含在《奥兰多》(Orlando)一书中,这是文学史上最长最迷人的一封情书,她在书中探索薇塔,在几个世纪中编织她,将她从一个性别抛到另一个性别,与她玩耍,给她穿上毛皮、蕾丝和绿宝石,挑逗她,与她调情,在她周围蒙上一层薄雾。”[220]这两位女性恋情结束后,仍然一直是朋友,直到1941年伍尔夫去世。弗吉尼亚·伍尔夫也与她幸存的弟弟阿德里安和姐姐瓦妮莎保持着亲密关系;哥哥索比26岁时死于伤寒。[221]

萨塞克斯 (1911–1941)

弗吉尼亚需要一个供她逃避的乡村度假胜地。1910年12月24日,她在萨塞克斯郡雷威斯附近的菲尔勒(Firle)找到了一所出租房子。她获得了一份租约,并在第二个月接管了这所房子,取名为“小塔兰德别墅”(Little Talland House), 以他们在康沃尔的童年住所命名,尽管这实际上只是一栋位于市政厅对面的主街道上的新的红色山墙别墅。弗吉尼亚对小塔兰德别墅的外观有点贬损,称其“碍眼”[222]而且“令人难以置信的丑陋,用后印象派的色彩拼凑而成”[223]。但是,她和瓦妮莎装饰了内部,“在暴风雨中把地板染成了大西洋的颜色”[224]他的租约很短,[225]}}[167][225]。10月,她和伦纳德·伍尔夫在从费尔(Firle)沿着乌斯河(Ouse)散步[226]时,在阿什汉姆(Ashham)以西几英里外,发现了阿什汉姆别墅(Ashham House),有时拼写为“阿什汉姆”(Asheham)。这座房子于1994年拆除[197]。这座房子位于一条绿树成荫的道路尽头,是一座奇特而美丽的摄政时期哥特式房屋,坐落在一个偏僻的地方[197]。她形容它“平坦、苍白、宁静、泛黄”,没有水和电,还据称闹鬼[227]。她和凡妮莎在新年时联合租了一份五年的租约[226],他们于1912年2月搬进了这栋房子,并于9日举行了一场暖屋派对[228][229]。

那一年晚些时候,伍尔夫夫妇的新婚之夜就是在阿什汉姆度过的。她在《阿什汉姆日记》(Asham Diary)中,记录了他们在那里度过的周末和假日的事件,其中一部分后来于1953年出版,名为《作家日记》(A Writer's Diary)[230]。在写作方面,《远航》(The Voyage Out)和《夜与日》(Night and Day)的大部分都是在那里完成, [231]。阿什汉姆为伍尔夫提供了从伦敦生活节奏中急需的解脱,她在1919年5月5日的日记中表达了一种快乐,“哦,但我们在阿什汉姆过得多么快乐!那是一段最美妙的时光。一切都很自由;但我无法分析我快乐的所有来源”。[232]阿什汉姆也是《鬼屋》(A Haunted House,1921-1944年)的灵感来源, [233][234][227]布鲁姆斯伯里派的成员,包括瓦妮莎•贝尔和罗杰·弗莱,都曾在阿什汉姆作画。[235]正是在阿什汉姆的这段时间里,凯·考克斯开始服务弗吉尼亚,变得非常有用[236]。

1916年,伦纳德和弗吉尼亚在阿什姆(Asham)发现了一座出租的农舍,大约四英里远,他们认为这是她姐姐的理想选择。最终,凡妮莎来到这里视察,并于同年10月搬了进来,将其作为家人的避暑之家。查尔斯顿农舍将成为布鲁姆斯伯里派文艺圈子的夏季聚会场所[237]。

战争结束后,1918年,房东通知伍尔夫夫妇,一年后他需要房子。1919年中,他们在绝望中,以300英镑的价格购买了雷威斯 的“一座非常奇怪的小房子”,圆屋(Round House) ,是一座经过改建的风车磨房[228][229][233]。他们刚买下圆屋不久,附近罗德麦尔(Rodmell)的蒙克之屋拍卖,这是一座带橡木横梁的防风雨板房屋,据说是15或16世纪的房子。莱昂纳德夫妇青睐后者的果园和花园,出售了圆屋,并以700英镑的价格购买蒙克之屋[238][166]。蒙克别墅也没有水和电,但有一英亩的花园,可以眺望乌斯河(Ouse)对面的南唐斯(South Downs)丘陵。伦纳德·伍尔夫将这种观点(以及设施)[239]描述为自乔叟时代以来就一直没有改变[240]。1940年,在他们伦敦的家遭到轰炸后,这里成为了他们的永久住所,弗吉尼亚一直住在那里,直到她去世。与此同时,瓦妮莎于1936年将查尔斯顿作为她的永久居所[241]。1941年初,弗吉尼亚正是在蒙克之屋完成了《幕间》(Between the Acts)[242][242],随后又发生了另一次崩溃,直接导致她于1941年3月28日自杀,小说于当年晚些时候出版[166]。

新异教徒(1911–1912)

.jpg.webp)

在弗勒(Firle)期间,弗吉尼亚更加熟悉鲁珀特·布鲁克(Rupert Brooke)和他的社交圈,他们绰号“新异教徒”(Neo-Pagans),追求社会主义、素食主义、户外运动和另类生活方式,包括裸体。他们受到比得莱斯学校(Bedales)、费边社和雪莱精神的影响。妇女穿着凉鞋、袜子、露颈衬衫和头巾。尽管伍尔夫有些保留意见,还是参与了他们的活动一段时间,与布鲁姆斯伯里派的怀疑主义智识主义形成鲜明对比,她被他们田园般的天真迷住了。弟弟阿德里安给她起了绰号“山羊”。乔治·达克沃思也用“山羊”调侃弗吉尼亚,她在1921年5月13日写信给瓦妮莎说,“他总是叫我‘可怜的山羊’”。[243]

虽然伍尔夫喜欢在格兰彻斯特(Grantchester)的牧师楼与布鲁克共度周末,包括在那里的游泳池游泳,但这似乎主要是一项文学活动。他们还共享一位名叫莫里斯·克雷格(Maurice Craig)的精神科医生。[244]1911年1月的一个周末,她在牛津通过“新异教徒”(Neo-Pagans)结识了凯科克斯(Ka Cox),她曾是“星期五俱乐部”(Friday Club)的一员,现在成了她的朋友,在她的治疗疾病方面发挥了重要作用。弗吉尼亚给她起了个绰号“布鲁恩”("Bruin")。与此同时,她发现自己陷入了三角关系,涉及凯、雅克·拉韦拉特(Jacques Raverat)和格温·达尔文。她对另一对(雅克和格温)感到不满,他们于1911年晚些时候结婚,这不是弗吉尼亚所期望的结果。他们后来出现在《到灯塔去》和“岁月”(The Years)。她感到的排斥,让人想起斯特拉·达克沃斯的婚姻,以及她与瓦妮莎和克莱夫的三角关系[245]。

这两组人最终闹翻了。1911年末,布鲁克迫使凯搬出不伦瑞克广场弗吉尼亚的房子,称其为“下流之家”("bawdy-house")。到1912年底,他强烈反对布鲁姆斯伯里。后来,她讽刺布鲁克,他的过早死亡导致了他的理想化,并对“我生命中那个阶段的新异教徒”表示遗憾。1918年凯与威廉·爱德华·阿诺德·福斯特(William Edward Arnold-Forster)结婚,弗吉尼亚深感失望,对她越来越挑剔。[245]

心理健康

对伍尔夫的心理健康,已进行了大量研究。伍尔夫从13岁起,其母亲去世后,就经历了从严重抑郁到狂躁兴奋的周期性情绪波动,包括精神病发作(psychotic episodes),家人称之为“发疯”。[246][157]然而,正如赫敏·李(Hermione Lee)所指出的,伍尔夫并没有“疯”;她只是一个在相对短暂的一生中,饱受疾病折磨并与之斗争的女人,一个“非凡的勇气、智慧和坚忍”的女人,她对这种疾病做了最好的利用,并取得了最好的理解。弗吉尼亚·伍尔夫(Virginia Woolf)用“发疯”("mad")一词来指代她的精神病发作,,她在后来的几年里对凯·考克斯(Ka Cox)感到愤怒,她在1938年5月25日知道凯·考克斯死时,在日记中写道,因为让她“有了自我意识;想起她是如何看到我发疯的” [247][248]}}[249]

今天,精神病学家认为,她的病构成了双相情绪障碍症 [250]。1895年,她的母亲去世,这是“可能发生的最大灾难”[251][252],引发了一场情绪激动和抑郁交替的危机,伴随着非理性的恐惧,他们的家庭医生塞顿医生(Dr. Seton)为此规定了休息、停止功课和写作,由斯特拉监督,定时散步[253]。然而就在两年后,在1897年,斯特拉也去世了,引发了她的下一次危机,她在15岁时第一次表达了对死亡的愿望,在10月的日记中写道“死亡会缩短和减少痛苦”。然后她停止了一段时间的日记。后来她在《时光流逝》("Time Passes")或《到灯塔去》(1927年)中重现这一场景[36][254]。

1904年她父亲的去世引发了她最令人震惊的崩溃,5月10日,她从窗户里跳了出来,她短暂地被送进医院[50],由父亲的朋友、著名的精神病学家乔治·萨维奇(George Savage)照顾。萨维奇指责她的教育造成了她患病[83][255]—当时许多人都不赞成教育,认为不适合女性[97]。她在斯特拉的朋友维奥莱特·迪金森(Violet Dickinson)的家中,以及姑姑卡罗琳在剑桥的家中养病[256]。到1905年1月,萨维奇医生认为她“痊愈了”[156]。维奥莱特比弗吉尼亚大17岁,成为她最亲密的朋友之一,也是她更有效的护士之一。她在1903年5月4日给维奥莱特的信中,描述这是“浪漫的友谊”[257],在伍尔夫的信件中,称维奥莱特为“我亲爱的女人”,“这种浪漫的友谊应该被保留” [258]。她哥哥索比于1906年去世,标志着“死亡十年”结束了她的童年和青春期。戈登(2004)写道:“幽灵般的声音对她说话越来越迫切,可能比住在她身边的人更真实。当死亡的声音催促她去做不可能的事情时,他们把她逼疯了,但在控制之下,他们成了小说的素材…” [1]

根据萨维奇博士的建议,弗吉尼亚在1910年、1912年和1913年,在特威克纳姆剑桥公园15号的伯利府(Burley House),由让•托马斯小姐(Miss Jean Thomas)经营的“一家为患有神经障碍的女性提供的私人疗养院”,度过了三个短暂的时期[259][260]。1910年2月底,她变得越来越焦躁不安,萨维奇医生建议离开伦敦。6月,瓦妮莎租下了坎特伯雷郊外的“护城河之家”(Moat House),但没有任何改善,于是萨维奇医生(Dr. Savage)将她送到伯利进行“休息治疗”,包括部分隔离、文学剥夺(deprivation of literature)和强制喂食,六周后,她在康沃尔郡和多塞特郡进行秋季康复。

她讨厌这种经历;7月28日,她写信给姐姐瓦妮莎[261],描述虚假的宗教氛围令人窒息,机构丑陋,并说想要逃离“我很快就得从窗户跳出来”[1]。被送回的威胁后来导致她考虑自杀[262]。尽管她提出了抗议,萨维奇还是在1912年因失眠和1913年因抑郁症将其转诊。

1913年9月从伯利府出来后,她于13日征求了另外两位医生的进一步意见:莫里斯·赖特(Maurice Wright)和亨利·海德(Henry Head),后者曾是亨利·詹姆斯的医生。两人都建议她回到伯利府。沮丧的她回到家中,试图自杀,过量服用了100 格令的巴比妥,险些丧命[263]。她被凯·考克斯(Ka Cox)发现,并寻求帮助。

她康复后,于9月30日,在凯·考克斯和一名护士的陪同下[264],前往萨塞克斯郡东格林斯特德乔治·达克沃斯的住所达林里奇大厅(Dalingridge Hall)疗养,并于11月18日与考克斯和珍妮特·凯斯(Janet Case)一起返回阿沙姆(Asham)。在接下来的两年里,她一直不稳定,又发生了一起涉及安眠药的事件,她声称这是一次“意外”,并于1914年4月咨询了另一位精神病学家莫里斯·克雷格(Maurice Craig),后者解释说,她无法确诊为精神病,送往医院。

1914年夏天的其余时间,她的情况有所好转,他们搬到了里士满,但在1915年2月,就在《远航》即将出版之际,她又一次复发,在那一年的大部分时间里,她的健康状况都很差[265]。虽然托马斯小姐的预测很悲观,但在20年的疾病缠身后,她开始恢复,[266][267]但是,她周围的人中,有一种感觉,她现在已经永久地改变了,但并没有变得更好。[268]

在她的余生中,反复患上抑郁症。1940年,许多因素似乎压倒了她。她的罗杰·弗莱传记于7月出版[269],然而受欢迎的程度令她感到失望。战争的恐怖使她沮丧,他们在伦敦的房子在9月和10月的伦敦大轰炸中被毁。伍尔夫于11月完成了《幕间》(Between the Acts,1941年去世后出版)[242],完成一部小说常常伴随着疲惫[270]。她的健康越来越受到关注,最终决定于1941年3月28日结束生命[260]。

尽管这种不稳定经常影响她的社交生活,但她能够在一生中几乎没有中断的情况下继续她的文学创作。伍尔夫本人不仅在日记和信件中生动地描述了自己的症状,还对困扰她的恶魔做出了回应,有时甚至让她渴望死亡[250]:“但我是否希望避免这些悲伤总是一个问题……这9周让人陷入深渊……一个人掉进了井里,没有什么能保护自己免受真相的攻击。[271]”

精神病学对伍尔夫几乎没有什么帮助,但她意识到写作是使她能够应对疾病的行为之一[250]:“我唯一的生存方式...是通过工作...当我一停止工作,我就觉得自己在往下沉,往下沉。和往常一样,我觉得如果我再深入下去,我就会找到真相[272]。”沉入水中是伍尔夫对抑郁和精神病影响的隐喻,也是寻找真相的隐喻,最终是她选择的死亡方式。[250]

在伍尔夫的一生中,一直在努力寻找疾病的意义,但没有成功:一方面这是一种障碍,另一方面,她将之视为她的一个重要组成部分,也是她艺术的一个必要条件[250]。她的经历为她的作品提供了素材,比如《达洛维夫人》(Mrs Dalloway,1925年)中塞普蒂默斯·沃伦·史密斯(Septimus Warren Smith)的角色,她和伍尔夫一样,被死亡所困扰,最终自杀而不是进入疗养院[1]。

伦纳德·伍尔夫讲述了在他们结婚的30年里,他们咨询了哈里街的许多医生,他们诊断为神经衰弱,但是他觉得他们对病因病情了解甚少。建议的解决方案很简单—只要她过着平静的生活,没有任何体力或脑力消耗,她就很好。另一方面,任何精神、情绪或身体上的紧张,都会导致她的症状再次出现首先是头痛,接着是失眠和思维开始失控。她的治疗方法很简单:在黑暗的房间里睡觉,喝大量的牛奶,然后症状慢慢消退。[273]

现代学者,包括她的姨侄和传记作家昆汀·贝尔[274],都认为她的精神崩溃和随后反复发作的抑郁,受到了同母异父的兄弟乔治·达克沃斯和杰拉德·达克沃斯的性虐待的影响。伍尔夫在自传散文《过去的素描》(A Sketch of the Past)和《海德公园门22号》(22 Hyde Park Gate)中回忆了这一点。传记作者指出,当斯特拉于1897年去世时,没有制衡力量来控制乔治的捕食和夜间的徘徊。弗吉尼亚将他描述为她的初恋情人,“肯辛顿和贝尔格拉维亚的老太太们从来不知道乔治·达克沃斯不仅是那些可怜的斯蒂芬女孩的父亲、母亲、兄弟和姐妹,他还是她们的情人[275][1]。

很可能其他因素也起了作用。有人提出,因素中包括遗传倾向,因为创伤和家族史都与双相情感障碍有关。[276] 弗吉尼亚的父亲莱斯利·斯蒂芬患有抑郁症,同父异母的妹妹劳拉被送进了医院。弗吉尼亚的许多症状,包括持续的头痛、失眠、易怒和焦虑,都与她父亲的症状相似[277]。另一个因素是她在工作中给自己施加的压力;例如,她在1913年的崩溃至少部分是因为需要完成《远航》(The Voyage Out)[278]

弗吉尼亚本人暗示,她的疾病与她如何看待女性在社会中被压抑的地位有关,当她在《自己的房间》(A Room of One's Own)中写道,如果莎士比亚有一个同样天才的妹妹,“她肯定会发疯,开枪自杀,或者在村外的某个偏僻小屋里结束自己的生命,一半是女巫,一半是巫师,令人恐惧和嘲笑”。这些灵感来源于伍尔夫所说的“疯狂熔岩”(lava of madness),在1930年写给埃塞尔·史密斯 的信中,描述了她在伯利(Burley)的那段时光[1][279][280]:

作为一种经历,我可以向你保证,疯狂是可怕的,不要不以为然;在它的熔岩中,我仍然能找到我所写的大部分东西。它喷发出一个人一切成形的、最终的东西,而不是像理智一样,只是那么一点点。我躺在床上六个月,—而不是三个月—教会了我很多关于所谓自我的东西[281]。

托马斯·卡拉马格诺(Thomas Caramano)[282]和其他人[283]在讨论她的疾病时,,反对看待精神疾病的“神经质-天才”(neurotic-genius)方式,这种方式认为创造力和精神疾病是联系在一起的,而不是对立的[284][282]。斯蒂芬·特隆布利(Stephen Trombley)形容伍尔夫与她的医生之间存在对抗关系,可能作为女人,可能是一个“男性医学的受害者”,指的是对精神疾病缺乏了解,特别是在当时。[285][286]。

死亡

在完成了她最后一部小说《幕间》(Between the Acts,1941,死后出版)的手稿后[242],伍尔夫陷入了一种类似于她之前经历过的抑郁症。第二次世界大战爆发,在伦敦大轰炸期间,她在伦敦的住所被毁,而她关于已故朋友罗杰·弗莱的传记市场反响不佳[269],都使她的病情恶化,直到无法工作[288]。当伦纳德加入英国国民军时,弗吉尼亚表示反对。她坚持和平主义,批评丈夫所穿的“愚蠢的英国国民军制服”[289]。

第二次世界大战开始后,伍尔夫的日记表明她痴迷于死亡,随着她的情绪越来越低落,这一点越来越明显[290]。1941年3月28日,伍尔夫在自己的口袋里装满了石头之后,投入她家附近的欧塞河(River Ouse)自尽[291]。直到4月18日,她的尸体才被发现[292]。她的丈夫将她火化的遗体埋在了萨塞克斯郡罗德梅尔(Rodmell)的住所蒙克之屋花园里的一棵榆树下[293]。

在写给丈夫的遗书中,她写道:

最亲爱的, 我确信我又要疯了。我觉得我们不能再经历一次那种可怕的时刻了。这次我不会康复了。我开始听到声音,我无法集中注意力。所以我在做似乎最好的事情。是你给了我最大的快乐。你已经尽了人之所有所能的。我不认为,在这场可怕的疾病来临之前,会有两个人有比我们更幸福了。我再也忍不住了。我知道是我毁了你的生活,没有我的话你可以去工作。你知道的。你看我连这个都写不好。我没法阅读。我想说的是,我一生的幸福都归功于你。你对我很有耐心,而且非常好。我想说,每个人都知道。如果有人能救我,那一定是你。一切都离我远去了,除了你的善良。我不能再继续破坏你的生活了。我不认为有两个人会比我们俩更幸福。[294][295]

現代研究

最近關於伍尔夫的研究大多關注於三個方向:女權主義、同性戀傾向及憂鬱症病史。這方面的一個例子是 1997 年 Eileen Barrett 和 Patricia Cramer 所著的一系列文學批評:《Virginia Woolf: Lesbian Readings》。

1966年伊麗莎白·泰勒曾主演的電影《靈欲春宵》(Who's afraid of Virginia Woolf?),但這部影片的名字,卻和 Virginia Woolf 沒有絲毫關系,而是套用了一曲英國童謠,名為“Who's afraid of the big, bad wolf?”

在 2002 年,出現了一部以吳爾芙在寫《達洛維夫人》期間故事為題材的電影《時時刻刻》。這部電影獲得了奧斯卡最佳影片獎的提名,最後沒有獲獎。而影片的主角妮可·基曼獲得了最佳女主角獎。這部電影取材於普利策獎得主麥可·康寧漢1998 年的同名小說。電影名字“The Hours”是吳爾芙在創作期間為《達洛維夫人》所起的暫時名字。不過有些研究吳爾芙的學者對吳爾芙在影片中的形像非常不滿。

作品

小说

- 出航(The Voyage Out,1915年)

- 夜与日(Night and Day,1919年)

- 雅各的房间(Jacob's Room,1920年)

- 达洛维夫人(Mrs. Dalloway,1925年)

- 到灯塔去(To the Lighthouse,1927年)

- 奥兰多(Orlando: a Biography,1928年)

- 海浪(The Waves,1931年)

- 岁月(The Years,1937年)

- 幕间(Between the Acts,1941年)

- 短篇小說集

- 鬼屋及其他(The Haunted House and Others)

- Kew Gardens (short story) (1919)

- Monday or Tuesday (1921)

- A Haunted House and Other Short Stories (1944)

- Mrs Dalloway's Party (1973)

- The Complete Shorter Fiction (1985)

- Carlyle's House and Other Sketches (2003)

随笔

- 自由的房間(A Room of One's Own,1929年)

- 普通读者I(The Common Reader,1925年)

- 普通读者II(The Second Common Reader,1933年)

- 三个畿尼(Three Guineas,1938年)

- 罗杰·弗莱传记(Roger Fry: A Biography,1940年)

- 飞蛾之死及其它(The Death of the Moth and Other Essays,1942年)

- 瞬间及其它随笔(The Moment and Other Essays,1948年)

- 存在的瞬间(Moments of Being)

- 现代小说(Modern Fiction,1919年)

自傳

維吉尼亞‧吳爾芙出版了三本書,並給了它們「傳記」 ("A Biography")的副標:

- Orlando: A Biography (1928, usually characterised as a novel inspired by the life of Vita Sackville-West)

- Flush: A Biography (1933, more explicitly cross-genre: fiction as "stream of consciousness" tale by Flush, a dog; non-fiction in the sense of telling the story of the owner of the dog, Elizabeth Barrett Browning), reprinted in 2005 by Persephone Books

- Roger Fry: A Biography (1940, usually characterised as non-fiction, however: "[Woolf's] novelistic skills worked against her talent as a biographer, for her impressionistic observations jostled uncomfortably with the simultaneous need to marshal a multitude of facts."[298])

非小說

- Modern Fiction (1919)

- The Common Reader (1925)

- 自己的房間 (1929)

- On Being Ill (1930)

- The London Scene (1931)

- The Common Reader: Second Series (1932)

- Three Guineas (1938)

- The Death of the Moth and Other Essays (1942)

- The Moment and Other Essays (1947)

- The Captain's Death Bed And Other Essays (1950)

- Granite and Rainbow (1958)

- Books and Portraits (1978)

- Women And Writing (1979)

- Collected Essays (six volumes)

戲劇

- Freshwater: A Comedy (performed in 1923, revised in 1935, and published in 1976)

翻譯作品

- Stavrogin's Confession & the Plan of 'The Life of a Great Sinner, from the notes of Fyodor Dostoevsky, translated in partnership with S. S. Koteliansky (1922)

自傳式寫作及日記

- A Writer's Diary (1953)—Extracts from the complete diary

- Moments of Being (1976)

- A Moment's Liberty: the shorter diary (1990)

- The Diary of Virginia Woolf (five volumes)—Diary of Virginia Woolf from 1915 to 1941

- Passionate Apprentice: The Early Journals, 1897–1909 (1990)

- Travels With Virginia Woolf (1993)—Greek travel diary of Virginia Woolf, edited by Jan Morris

- The Platform of Time: Memoirs of Family and Friends, Expanded Edition, edited by S. P. Rosenbaum (London, Hesperus, 2008)

書信

- Congenial Spirits: The Selected Letters (1993)

- The Letters of Virginia Woolf 1888–1941 (six volumes, 1975–1980)

- Paper Darts: The Illustrated Letters of Virginia Woolf (1991)

序

- Selections Autobiographical and Imaginative from the Works of George Gissing ed. Alfred C. Gissing, with an introduction by Virginia Woolf (London & New York, 1929)

参考资料

- Gordon 2004.

- Himmelfarb 1985.

- Licence 2015,第12頁

- ACAD & STFN850L.

- Koutsantoni & Oakley 2014.

- Olsen 2012.

- Luebering 2006.

- Bicknell 1996.

- Vine 2018,Jackson Diary

- Bennett 2002.

- Kukil 2011.

- Smith College 2011.

- Garnett 2004.

- Woolf 2016a,Introduction pp. 5–6

- Vine 2018,Duckworth

- Wood 2017.

- Androom 2017,Hills, Stella

- Kukil 2011,Julia Stephen with Virginia, 1884

- Bell 1972,第13頁.

- Wilson 1987,第21頁

- Wilson 1987.

- Nadel 2016.

- Rosner 2008,Walls p. 69

- Bell 1965.

- Tolley 1997,第106頁

- Bloom & Maynard 1994.

- Woolf 1940,第127頁.

- Bell 1972,第18頁.

- Bond 2000,Julia Stephen p. 23

- Stephen 1987,Chronology pp. xvii–xxii

- Woolf 1908.

- Woolf 1921.

- Woolf 1940.

- Woolf 1932a.

- Woolf 1929–1932.

- Woolf 1927.

- Roe 2011.

- Flint 2017,第54頁

- Schulkind 1985,第13頁.

- Stephens 2005.

- BL 2018.

- Licence 2015,第19頁

- Reid

- Humm 2006,第5頁.

- Humm 2006a.

- Woolf 1990,第134頁,1898-01-01.

- Woolf 1990.

- Woolf 2003.

- Woolf 1940,第65頁.

- Meyer & Osborne 1982.

- Woolf 1940,第119頁.

- Sheppard 1975,Hyde Park Gate pp. 26–38

- Woolf 1922,第179頁.

- Marler 1993,第xxiv頁.

- Woolf 1940,第157頁.

- Blair 2012,Spanning Convention and Intellect p. 70

- Woolf 2017,Sketch p. 102

- Marler 1993,第xxv頁.

- Garnett 2011,第19–21頁.

- Garnett 2011,第22頁.

- Eagle & Carnell 1981,第232頁.

- Bell 1972,第189頁,Chronology.

- Deegan & Shillingsburg 2018,Dell. Talland House

- Richardson 2015.

- Kukil 2011,Talland House, c.1882-1894

- Humm 2006,第6頁.

- Kukil 2011,Adrian Stephen, Julia Stephen, and Henry James at Talland House, 1894

- Read 2015,第10頁

- Kukil 2011,Julia Stephen reading a book at Talland House, 1892

- Woolf 1920–1924.

- British Library 2018.

- Woolf 1922a.

- Woolf 1931.

- Saryazdi 2017.

- Bell 1972,第190頁,Chronology.

- Minow-Pinkney 2006,第230頁

- Woolf 2017a,Sketch p. 135

- Dunn 1990,第76頁

- Bell 1972,第191頁,Chronology.

- Garnett 2011,第21頁.

- Woolf 2017,Sketch p. 136

- Bell 1972,第193–194頁,Chronology.

- Banks 1998.

- Drummer 1989.

- Panken 1987,The "Broken Cchrysalis" p. 19

- Archives 2018.

- Bell 2012.

- Archives 2018a.

- Kukil 2011,Julia Stephen with Stephen children at lessons, c.1894

- Dunn 1990,第33頁

- Rosner 2014,第3頁

- ACAD & STFN899JT.

- Bell 1972,第189–192頁,Chronology.

- ACAD & DKWT851H.

- ACAD & DKWT886GH.

- ACAD & DKWT889GD.

- Burstyn 2016.

- Curtis 2002b,Introduction p. 58

- Rosenbaum 1987,第130頁

- Woolf 1932a,第72頁.

- Maggio 2010.

- Prins 2017,第39頁

- King's College, London 2017.

- Jones & Snaith 2010a.

- Lee 1999,第141–142頁.

- Bell 1972,第I:192頁.

- Hill-Miller 2001,第187頁.

- Zimring 2016,第160頁

- Todd 2001,第12頁.

- Moggridge 1992,第217頁

- Woolf 1929,第61頁

- Woolf 1977–1984.

- Woolf 1975–1980.

- Ender 2005,第218頁

- Woolf 1927,第1109頁

- Woolf 1908,第14頁

- Curtis 2002b,Introduction p. 17

- Woolf 1940,第83頁.

- Squier 1985,第28頁

- Briggs 2006a,第37頁

- Woolf 1927,第44頁

- Woolf 1908,第42頁.

- Garnett 2011,第16頁.

- Gillespie 1987.

- Woolf 1940,第81頁.

- Garnett 2011,第20頁.

- Woolf 1940,第116頁.

- Rose 1983,第5頁

- Panken 1987,第43頁

- Woolf 1953,第346頁

- Woolf 1923–1928,第374頁.

- Bicknell 1996a,Introduction p. 6

- Lee 2015.

- DeSalvo 1989.

- Poole 1991.

- Beattie 1989.

- Parkes 2011,第250 Note 5頁

- Terr 1990.

- Lee 1999,第156頁.

- Bell 1972,第193頁,Chronology.

- Bell 1972,第89, 193頁.

- Bell 1972,第87頁.

- Bell 1972,第95頁.

- Bell 1972,第96頁.

- Froula 2005,第19頁

- Lee 1999,第210頁.

- Bell 1972,第89, 194頁.

- Wade 2015.

- Lee 1999,第263頁.

- Knights 2015.

- Bell 1972,第105, 194–195頁.

- Spalding 2010,第163頁

- Hale 1998,第62 n. 1頁

- King's College, Cambridge 2018.

- McNicol 2016.

- Lee 1999,第220頁.

- Lee 1999,第172頁.

- Fallon 2016.

- Bell 1972,第195頁.

- Briggs 2006a,第69–70頁.

- Bell 1972,第196頁.

- Bell 1972,第170頁.

- Woolf 1915.

- Bell 1972,第197頁.

- Garnett 2011,第26–28頁.

- Todd 2001,第13頁.

- Bell 1972,第166–167頁.

- Lee 1999,第292頁.

- Woolf 2008.

- Wilson 1987,第181–182頁

- Todd 2001,第11頁.

- Bloomsbury Squares 2015.

- Woolf 1964,第50–51頁.

- Grant 1912.

- Lee 1999,第209頁.

- Bell 1972,第101頁.

- Woolf 1964,第15頁.

- Woolf 1964,第15, 26, 33頁.

- Woolf 1964,第48頁.

- Woolf 1964,第51–52頁.

- Woolf 1964,第68頁.

- The American Reader.

- History 2018.

- Woolf 1964,第69頁.

- Woolf 1964,第75頁.

- Todd 2001,第11, 13頁.

- Woolf 1936–1941.

- Woolf 1964.

- Richmond 2015.

- Hughes 2014.

- Garnett 2011,第52–54頁.

- Woolf 1925.

- Woolf 1928.

- Woolf 1929.

- Woolf 1935.

- Woolf 1936a.

- Brooks 2012a.

- Sim 2016.

- Bell 1972,第192頁,Chronology.

- Heyes 2016.

- Woolf 2017a.

- British Library 2018c.

- Woolf 1919b.

- British Library 2018d.

- Messud 2006.

- McTaggart 2010.

- Eagle & Carnell 1981,第135頁.

- Woolf 1985.

- Rosenbaum & Haule 2014.

- Bell 1972,第235頁,Vol. II.

- Woolf 1920–1924,第216頁.

- Hussey 2006.

- Smith 2006.

- Boynton & Malin 2005,第580頁.

- Cramer 1997,第126頁

- Garnett 2011,第131頁.

- Woolf 1924.

- Woolf 1932.

- DeSalvo 1982.

- Blamires 1983,第307頁.

- Briggs 2006a,第13頁.

- Letter to Violet Dickinson 29 January 1911

- Letters, no. 561, April 1911

- Letters, no. 552, 24 January 1911

- Wilkinson 2001.

- Woolf 1964,第56頁.

- Eagle & Carnell 1981,第9頁.

- Bell 1972,第199–201頁,Chronology.

- Bell 1972,第176頁.

- Woolf 1953.

- Woolf 1919a.

- Asham 2018.

- Woolf 1964,第57頁.

- Woolf 2016a,第36頁

- Fry 1913.

- Bell 1972,第1:183頁.

- Bell 1972,Vol II: 1915–1918.

- Maggio 2009.

- Woolf 1964,第60頁.

- Eagle & Carnell 1981,第228頁.

- Bell 1972,Vol. II: 1915–1918.

- Woolf 1941.

- Woolf 1912–1922.

- Jones 2014,第228頁

- Lee 1999,第293–297頁.

- Garnett 2011,第114頁.

- Woolf 1936–1941,第143頁.

- Lee 1999,第707頁.

- Lee 1999,第175頁.

- Dalsimer 2004.

- Woolf 1908,第40頁.

- Bell 1972,第40頁.

- Bell 1972,第45頁.

- Gordon 1984,第51頁

- Adams 2016.

- Lewis 2000.

- Woolf 1888–1912.

- Lilienfeld 1997,第40頁

- Pearce 2007.

- Snodgrass 2015.

- Woolf 1910.

- Harris 2011,第34頁

- Gordon 1984,第52頁

- Bell 1972,第17頁,Vol. II.

- Lee 1999,第330頁.

- Bell 1972,第228頁,Vol. II.

- Gordon 1984,第53頁

- Bell 1972,第26–27頁,Vol. II.

- Woolf 1940a.

- Bell 1972,第224頁.

- Woolf 1925–1930,第112頁.

- Woolf 1925–1930,第235頁.

- Woolf 1964,第75–76頁.

- Bell 1972,第44頁.

- Woolf 1921,第178頁.

- Boeira et al 2016.

- Lee 1999,第72頁.

- Lee 1999,第326頁.

- Montross 2014,第61頁

- Hague 2003,第259頁

- Woolf 1929–1931,2194: 22 June 1930; p. 180.

- Caramagno 1992.

- Koutsantoni 2012.

- Jamison 1996.

- Trombley 1980.

- Trombley 1981.

- Stevenson 2015.

- Lee 1999.

- Gordon 1984,第269頁.

- Gordon 1984,第279頁.

- Lee 1999,第185頁.

- Panken 1987,第262頁

- Wilson 2016,第825頁.

- Jones 2013.

- Rose 1979,第243頁.

- . [2018-01-25]. (原始内容存档于2018-01-25).

- Kirkpatrick, B. J.; Clarke, Stuart N. 4th. Oxford: Clarendon Press. 1997. ISBN 9780198183839.

- Frances Spalding (ed.), Virginia Woolf: Paper Darts: the Illustrated Letters, Collins & Brown, 1991, (ISBN 1-85585-046-X) (hb) & (ISBN 1-85585-103-2) (pb), pp. 139–140.

- Alexander 2005,第46頁

- Beauvoir 1949,第53頁

- Bell 1972,Family Tree pp. x–xi

- Birrento 2007,第69頁

- Ellis 2007,Front Matter

- Forrester 2015,Family Tree

- Forrester 2015,第47頁

- Hirsch 1989,第108ff.頁

- Koutsantoni 2013,第5頁

- Licence 2015,第8頁

- Hussey 2007,第91頁

- Minow-Pinkney 2007,第67, 75頁

- Richardson 2014,第10頁

- Shukla 2007,第51頁

- Simpson 2016,第12頁

- Squier 1985,第204頁

- Woolf 1925–1928,第280頁

- Woolf 1929,Chapter 3

延伸阅读

- 傳记

- Bell, Quentin. Virginia Woolf: a Biography. Vol. I: Virginia Stephen 1882 to 1912. London: Hogarth Press. 1972.

- Bell, Quentin. Virginia Woolf: a Biography. Vol. II: Virginia Woolf 1912 to 1941. London: Hogarth Press. 1972.

- Bell, Quentin. Virginia Woolf: A Biography. Rev. ed. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1996.

- Bennett, Maxwell. Virginia Woolf and Neuropsychiatry. Dordrecht, London: Springer, 2013.

- Briggs, Julia. Virginia Woolf: An Inner Life. Orlando, FL: Harcourt, 2006. ISBN 0-15-603229-5.

- Caramago, Thomas D. The Flight of the Mind: Virginia Woolf's Art and Manic-Depressive Illness. Berkeley: University of California Press, 1992.

- Curtis, Anthony. "Virginia Woolf: Bloomsbury & Beyond", Haus Books, 2006.

- Dalsimer, Katherine. Virginia Woolf: Becoming a Writer. New Haven: Yale University Press, 2002. ISBN 0-300-09208-3.

- Dally, Peter. The Marriage of Heaven and Hell: Manic Depression and the Life of Virginia Woolf. New York: St. Martin's Griffin, 2001.

- Dunn, Jane. A Very Close Conspiracy: Vanessa Bell and Virginia Woolf. Boston: Little, Brown, 1990.

- Holtby, Winifred. . London: Bloomsbury. 2007 [1932]. ISBN 9780826494436.

- Gordon, Lyndall. Virginia Woolf: A Writer's Life. New York: Norton, 1984.

- Gruber, Ruth. Virginia Woolf: The Will to Create as a Woman. New York: Carroll & Graf, 2005.

- Forrester, Viviane. Virginia Woolf: A Portrait. United States: Columbia University Press, 2015. ISBN 0231153562

- King, James. Virginia Woolf. New York: Norton, 1994.

- Leaska, Mitchell. Granite and Rainbow: The Hidden Life of Virginia Woolf. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1998.

- Lee, Hermione. Virginia Woolf. New York: Knopf, 1997.

- Nicolson, Nigel. Virginia Woolf. New York: Penguin, 2000.

- Poole, Roger. The Unknown Virginia Woolf. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 1978.

- Reid, Panthea. Art and Affection: A Life of Virginia Woolf. New York: Oxford University Press, 1996.

- Rosenman, Ellen Bayuk. The Invisible Presence: Virginia Woolf and the Mother-Daughter Relationship. Baton Rouge: Louisiana State University Press, 1986.

- Szasz, Thomas. "My Madness Saved Me": The Madness and Marriage of Virginia Woolf. New Brunswick, NJ : Transaction Publishers, 2006.

- 文學主題

- Blair, Emily. Virginia Woolf and the Nineteenth-century Domestic Novel. Albany: State University of New York Press, 2007. ISBN 0-7914-7119-5.

- Dalgarno, Emily. Virginia Woolf and the Visible World. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2007. ISBN 0-521-03360-8.

- DeSalvo, Louise. Virginia Woolf: The Impact of Childhood Sexual Abuse on Her Life and Work. Boston: Little, Brown, 1989.

- Goldman, Jane. The Feminist Aesthetics of Virginia Woolf. Cambridge, New York: Cambridge University Press, 2001. ISBN 0-521-79458-7.

- Hussey, Mark. Virginia Woolf and War. Syracuse: Syracuse University Press, 1991. ISBN 0-8156-2537-5.

- Miller, C. Ruth. Virginia Woolf: The Frames of Art and Life. New York: St. Martin's Press, 1988. ISBN 0-333-44880-4.

- Paul, Janis M. The Victorian Heritage of Virginia Woolf: The External World in Her Novels. New York : St. Martin's Press, 1988. ISBN 0-937664-73-1.

- Transue, Pamela J. Virginia Woolf and the Politics of Style. Albany: State University of New York Press, 1986. ISBN 0-88706-286-5.

- 相冊

- Monk's House photograph album 1 (1863–1938) – 2 (1909–1922) – 3 (1890–1933) – 4 (1890–1947) – 5 (1892–1938) – 6 (1850–1900)

- 其他

- Bishop, Edward. A Virginia Woolf Chronology. Boston: G. K. Hall, 1989.

- Hall, Sarah M.. The Bedside, Bathtub and Armchair Companion to Virginia Woolf and Bloomsbury. London, New York: Continuum, 2007.

- Jaillant, Lise. ‘Classics behind Plate Glass’: the Hogarth Press and the Uniform Edition of the Works of Virginia Woolf, in Cheap Modernism: Expanding Markets, Publishers' Series and the Avant-Garde (Edinburgh UP, 2017). (页面存档备份,存于)

- Sellers, Susan. Vanessa & Virginia. Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2009.

注释

外部链接

| 關於弗吉尼亚·吴尔夫 的圖書館資源 |

| 弗吉尼亚·吴尔夫的作品 |

|---|

- 弗吉尼亚·吴尔夫作品的电子书格式 - Standard Ebooks

- 互联网档案馆中弗吉尼亚·吴尔夫的作品或与之相关的作品

來自弗吉尼亚·吴尔夫的LibriVox公共領域有聲讀物

來自弗吉尼亚·吴尔夫的LibriVox公共領域有聲讀物- Virginia Woolf Papers (页面存档备份,存于) at the Mortimer Rare Book Collection, Smith College Special Collections

.jpg.webp)

_MacCarthy1915_(3x4_crop).jpg.webp)

_1913_(cropped).jpg.webp)