原始朝鲜语

原始朝鲜语是运用比照法构拟的朝鲜语系共同祖语。朝鲜语系内部的亲缘关系比较近,现代各变体的区别比较小,大部分可追溯至晚期中世朝鲜语(15世纪)。稀少的例外指向晚近的分化,可能只有统一新罗之后的几个世纪。[1]:155[2]:2–3从中世朝鲜语运用内部比照法前推是可能的。[3]:27–28这可以用从古朝鲜语支离破碎的记录进行的文献学分析旁证。[4]:63, 159–160

| 原始朝鲜语 | |

|---|---|

| 原始韩语 | |

| 重建自 | 朝鲜语系 |

音系

辅音中有很多在后来的朝鲜语中经历了二次音变:

- 现代朝鲜语的紧音来自复辅音,在晚期中世朝鲜语阶段之后成为音位。[3]:28[4]:128

- 中古和现代送气音同样来自*k或*h的复辅音。[5]:11[3]:28–29古朝鲜语阶段的送气音是否是个单独的区别特征仍存争议。[6]:431[4]:64–65这一过程始于*t和*c,接着发展至*p,最后到*k。[4]:65[6]:432

- 晚期中古朝鲜语有一系列浊擦音,/β/⟨ㅸ⟩、/z/⟨ㅿ⟩和/ɦ/⟨ㆁ⟩。它们只在特定环境下出现,一般认为来自/p/、/s/和/k/的弱化。[5]:12–32[3]:29[4]:64[6]:431这些擦音在绝大多数现代方言中都消失了,但在东南和东北一些方言(包括六镇方言)中以/p/、/s/和/k/的形式保留。[7]:320–321有些/l/ ⟨ㄹ⟩来自/t/的弱化。[8]:20–21[3]:29这使得原始朝鲜语的音系非常简单:

| 唇音 | 齿龈音 | 硬颚音 | 软腭音 | |

|---|---|---|---|---|

| 鼻音 | *m | *n | *ŋ | |

| 塞音 | *p | *t | *c | *k |

| 擦音 | *s | *h | ||

| 闪音 | *r | |||

| 近音 | *j |

辅音*r不出现在本土词的词首,这与“阿尔泰语系”有着形态上的一致。[9]:89 汉字“乙”和“尸”表音用法的分别支持古朝鲜语很可能有两个流音,中世朝鲜语合流为l。[4]:66[10]:200–202 晚期中世朝鲜语有7个元音。[4]:156 基于中古蒙古语借词和《鸡林类事》中的音译,李基文认为13至15世纪发生过朝鲜语元音转移,链变影响了其中的5个元音。[4]:94–95威廉·拉波夫(William Labov)发现这一假设和他研究过的所有链变均不同,[11]:138–139这个链变的语言学证据同样可疑。[12]:254–255[6]:429基于汉字语的分析导向更保守的系统:[3]:28

| 前元音 | 央元音 | 后元音 | |

|---|---|---|---|

| 闭元音 | *i > [i] ⟨ㅣ⟩ | *ɨ > [ɨ] ⟨ㅡ⟩ | *u > [u] ⟨ㅜ⟩ |

| 中元音 | *e > [ə] ⟨ㅓ⟩ | *ə > [ʌ] ⟨ㆍ⟩ | *o > [o] ⟨ㅗ⟩ |

| 开元音 | *a > [a] ⟨ㅏ⟩ |

元音*ɨ > [ɨ]和*ə > [ʌ]在晚期中世朝鲜语中的分布相当有限,这说明非重音的*ɨ和*ə经历了词中音消失。它们在重音时、在*j前和*e合流。[3]:28有学者假定晚期中世朝鲜语[jə]⟨ㅕ⟩反映原始朝鲜语第八个元音,基于其高频出现和舌根和谐。[6]:430[13]:18–19 晚期中世朝鲜语以3种记号表记每个音节可能的3种调类:低调(无标)、高调(一个点)和升调(两个点)。[4]:163升调来自低调音节和高调音节的缩约,是后来产生的。[8]:35–40[4]:163–165有证据表明,第一个高调之后的声调没有区分作用,这样中世朝鲜语就是高低重音语言,而不是声调语言。[4]:167–168祖语中,重音可能在动词中不具备区分性,名词中才有,且最后一个音节须有重音。[8]:60

句法形态

朝鲜语运用几个名词后置助词表示格和其他语法关系。[3]:34现代主格后缀-i来自早期作格标记*-i。[3]:34[5]:45

现代朝鲜语中,动词是不能以没有词形变化后缀出现的规范语素。作为对比,古朝鲜语动词词干可以单独使用,特别是复合动词中,这时第一个动词一般都是词根。[14]:64–65[6]:434–435

词汇

古朝鲜语代词以对应的汉语代词的汉字书写,所以它们的读音只能从中世朝鲜语形式上推。[5]:62[4]:71已知的人称代词有*na“我”、*uri“我们”和*ne“你”。[5]:62[3]:33

| 原始朝鲜语[3]:33 | 晚期中世朝鲜语[4]:175 | 济州语 | |

|---|---|---|---|

| 1 | *hət(V)- / *hətan[5]:220 | hʌna、hana[15]:895 | |

| 2 | *tupɨr | tǔlh | tul[15]:270 |

| 3 | *se- / *seki[5]:181 | set、sit[15]:519 | |

| 4 | *ne / *neki[5]:181 | net、nwit[15]:176 | |

| 5 | *tasə | tasʌ́s | tasʌt、tasət[15]:217 |

| 6 | *jəsəs | jəsɨ́s | jəsət、jʌsɨt、jʌsʌt[15]:647 |

| 7 | *nilkup | nilkúp | ilkop[15]:720 |

| 8 | *jətərp | jətɨ́lp | jʌtʌp、jʌtap、jʌtʌl[15]:724 |

| 9 | *ahop | ahóp | ahop、aop[15]:584 |

| 10 | *jer | jə́lh | jəl[15]:657 |

类型学与地域特征

中世朝鲜语方言都有塞(擦)音的模式音、送气和紧音3重对立,但原始朝鲜语则只有一个,这和原始日语和阿伊努语彝语,但和通古斯语、蒙古语和突厥语不同,它们普遍有浊音。[16]:7 朝鲜语还在只有1个流音上与日本语系、阿伊努语相似,它们的邻接语言都倾向于区分/l/和/r/。[16]:7

大多数现代方言(除济州语和几种北部方言外)有重音的形式,中部方言以元音长度标记,在东北和东南方言中则演化为音高。[9]:60–62这个重音的位置由中世朝鲜语的第一个高调音节所在决定。[4]:165–167类似的音高重音系统在日本语系和阿伊努语中常见,但不见于通古斯语、蒙古语和突厥语。[16]:7

如东北亚许许多多其他语言一样,朝鲜语是黏着语、有主宾动语序、词序是中心词后置,以及后置介词(助词)。[16]:6[9]:265–266

可能的外部关系

东北亚是几种内部亲缘关系较近的语系的故地。[17]:289–290已经有将朝鲜语系和其他语系相关联的尝试,最著名的是“阿尔泰语系”(满-通古斯语系、蒙古语系和突厥语系)和日本语系。[4]:14–15然而,所有尝试均在构拟祖语上失败。[9]:17–18更有野心的大语系假设将这些假设统合起来,如诺斯特拉语系和欧亚语系等,但支持者、支持的证据更少。[18]:243–266

阿尔泰语系

阿尔泰语系假设通古斯语系、蒙古语系和突厥语系有亲缘关系,在19世纪作为更大的被放弃的乌拉尔–阿尔泰语系假设的遗产被发掘出来。[18]:235朝鲜语系在1924年由兰司铁加入假设,接着是日本语系。[18]:235这些语言都有黏着语形态、主宾动语序和后置介词。[16]:6–7[9]:263, 265–266同源词、祖语的构拟相继进行。[9]:18–25[4]:15–23考古学家金元龙于1970年代提出的影响广泛的朝鲜民族史双向迁徙模型中,将上述阿尔泰理论整合了进去,用以解释史前朝鲜到北方移民风格的文化转变。[19]:1–2[7]:5[20]:586–587新石器时代栉文土器文化的出现被认为是一个古西伯利亚语言族群迁来的证据,铜器的到来则象征着满-通古斯语系移民,这由中国史书记载的濊貊证实。[21]:882[22]:313–314韩国文化历史学家倾向于将现在的朝韩高度同质性上推,假设一支预先形成的朝鲜族从别处迁来半岛,忽略了当地原住民和可能的互动。[23]:220–221, 223, 230[24]:97, 99这些迁徙均没有证据,考古学家现在相信朝鲜半岛和满洲东部自新石器时代以来被连续占据。[20]:587[23]:230将濊貊推回这一时期的假设也被批评为过于激进、难以证实。[23]:226–229[24]:104–111雪上加霜的是,大多数比较语言学家已经不再支持阿尔泰语系,哪怕是将朝鲜语系排除在外的假设也同样,认为原先发现的共同特征是长期接触的结果。[16]:6[12]:248共享的特征在全世界都很普遍,语言类型学也已不再是判断亲缘关系的证据。[18]:236, 240虽然不同的语族间有不少同源词,三者同时都有的很少。假设的音位对应也因为假设了太多音素而受到批评,比如4个在原始突厥语中合流为*y的音素。[18]:239相似地,朝鲜语的*r也被假设合流自4个原始阿尔泰语流音。[4]:20–21 无论如何,上述假设大都试图将朝鲜语系和相邻的突厥语系建立关系。[4]:23–24朝鲜语和突厥语的详细比较由金东昭在1981年出版,但因为目的论的构拟而被批评,没能辨别借词、薄弱的语义联系使得建立联系的假设失败。[25]:4–5这篇文章主要依赖于现代语言间的比较,如满语,而不是与原始满-通古斯语的比较。[12]:249许多最有说服力的同源词只在满语及其亲缘语言中发现,这是语言亲缘关系的结果。[13]:12

日琉语系

朝韩以外的语言学家对其与日语的可能联系更加关心,这首先由威廉·乔治·阿斯顿(William George Aston)在1879年提出。[4]:26–29两种语言的祖语的音系很相像,都只有一套阻塞音、一个流音和6或7个元音。[3]:24, 26–28塞缪尔·马丁(Samuel Martin)、约翰·惠特曼(John Whitman)和其他人假设了上百个有对音关系的同源词。[26][9]:29–35 然而,朝鲜语系和日琉语系有过长期的交流,使得辨别本土词和古代借词相当困难。[2]:1–2古日本经由朝鲜发生了许多文化革新,可能也影响到了语言。[2]:6亚历山大·沃文指出,上古日语包含一些和朝鲜语形式很像的词,还能在琉球语和上代东国方言中发现同源词。[5]:92–94他据此认为古音反映来自朝鲜语系的早期借词,上古日语语素如果不在南部琉球语或上代东国方言中也出现,则不应被视为本土词汇。这样处理后,同源词就仅剩约10个了。[5]:6, 237–240 大多数学者相信,日语在公元前700–300年经由朝鲜半岛由稻作弥生文化移民带到日本列岛。[2]:3《三国史记》中的地名学证据和其他证据支持日琉语系在朝鲜半岛中南部延续至公元后。[1]:154朝鲜语系和日琉语系有过很长的接触,这可以解释它们在语法和词汇上的相似性。[5]:237–240[2]:6–7大多数共享的词汇都与自然环境和农业有关。[27]:200[1]:156

早期历史

所有现代方言都是统一新罗时期语言的后代。[9]:40[4]:4朝鲜半岛早期的语言历史证据非常稀少。不同的、甚至彼此冲突的种种假设基于考古学和民族学理论,和中国史书含混不清的早期记载。[9]:17韩国有种假定半岛上所有古语言都是朝鲜语早期形式的倾向,但实际上,古代的语言多样性更大。[4]:31

中国早期描述

需要注意的是,研究公元头几个世纪的朝鲜-满州史时,中国史书只提供同一时代朝鲜半岛和满洲东部居民的描述。[4]:31其中包含基于主观印象的对民俗和语言的评论,且都基于二手材料,有时甚至互相冲突。[4]:36其后的朝鲜史书缺乏对语言的记录。[4]:36

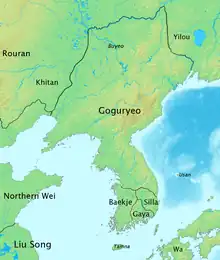

公元前108年,汉朝攻占了朝鲜半岛北部并设立汉四郡,其中政治中心乐浪郡坐落于大同江盆地的中心,一直坚持到公元314年。[28]:17–19《三国志·乌丸鲜卑东夷传》(3世纪晚期)和《后汉书·东夷列传》(5世纪)有些平行的关于三韩旁边的居民的记录,似乎都是基于曹魏在244年击败高句丽后的一次调查。[29]:97–98[4]:34[28]:19–23 在北部和东部,扶余、高句丽和东濊说同一种语言,沃沮语言稍有不同。[4]:34他们的语言和北部的挹娄不同。虽然没有直接证据,对其民俗和位置的描述应该可以说明挹娄语属于满-通古斯语系。[4]:35

南部是三韩,即马韩、弁韩和辰韩,据说和扶余、高句丽有很大不同。[4]:35[lower-alpha 1] 据说马韩和辰韩的语言不通,但这两种说法和弁韩和辰韩语言间的关系又有不同。《三国史记》将他们描述为相似的语言,而《后汉书》却说它们不同。[4]:35–36马韩以西一座大岛(很可能是济州岛)上的州胡的语言和马韩不同。[29]:105[28]:22

基于这文本,李基文将那时朝鲜半岛上的语言分为扶余语系和韩语支两种。[4]:34–36他一开始假定朝鲜语系有两支,这种看法为韩国学者继承。[21]:882–883[12]:249–250[19]:2随后他认为扶余语系是朝鲜语系和日本语系之间的过渡。[4]:44亚历山大·沃文和詹姆斯·马绍尔·昂格尔(James Marshall Unger)认为韩语支其实属于日本语系,在4世纪被朝鲜扶余语取代。[30]:237–238[31]:87有些学者相信扶余语系属于满-通古斯语系。[9]:39[32]:19其他人认为讨论系属分类问题所需的证据仍不够充分。[33]:151

三国时代

随着4世纪早期中国政治力量在朝鲜半岛的衰退,半岛上开始出现中央集权政权。[28]:35乐浪县在314年被高句丽占领。 在南方,百济、伽倻和新罗取代了马韩、弁韩和辰韩。[24]:234[28]:30–33[lower-alpha 2] 来自这些国家的语言学证据很稀疏,且均以汉字转写,难以确定其音值。大多数材料来自新罗,其语言一般认为是所有现存朝鲜语的共祖。[7]:274–275仍不清楚新罗和其他国家的语言是什么关系。这一问题在韩国被政治化,指出新罗语和其他国家语言不同点的学者会被民族主义者指责为分裂主义。[7]:276除有争议的对地名的解释外,高句丽语和百济语的资料极其稀少。[6]:423

最主要的高句丽证据来自《三国史记·杂志第六·地理四》。[4]:37这一章节介绍了被新罗占领的高句丽地区,给出了地名的发音和含义,这样可以提取80到100个高句丽语词汇。[4]:39虽然以汉字记录的词难以确定音值,其中有些词还是展现出和满-通古斯语系、朝鲜语和日本语系词汇的相似性。[4]:37–44[34]认为这些词反映了高句丽语的学者得出了众多互相冲突的结论,有些认为它属于朝鲜语系,有些认为它属于日本语系,还有些认为是上面3种语系的混合。[1]:154[32]:27–28[4]:43–44 其他作者指出大多数地名都来自韩国中部,这是片5世纪高句丽从百济和其他国家那里攻占的地区,没有一个来自大同江沿岸的高句丽故地。[4]:40–41他们认为这些地名反映的语言是那些国家的,而不是高句丽的。[4]:40[35]:23–26这可以解释为什么它们似乎属于不同的语系。[12]:251–252一般认为这些词表明日语的亲缘语言可能曾在朝鲜半岛南部有使用,但其使用者的身份仍不明。[1]:154 高句丽故土境内发现过少量碑文,最早的是414年立于集安的好太王碑。全部以文言文书写,但有些不合汉语语法的地方,特别是主宾动语序的出现(朝鲜语系和其他东北亚语言的一般语序)、助词“之”和“伊”的大量使用。[36]:117–119[14]:42亚历山大·沃文认为高句丽语是朝鲜语系的祖语,因为《魏书》(6世纪)等中国史书中记录的高句丽词汇似乎有朝鲜语系词源,就像女真语和满语中的朝鲜语借词一样。[30]:224–226, 228–232 《梁书》(635认为百济的语言和高句丽的相同。[4]:44朝鲜传统历史观认为,百济王国由进入马韩的高句丽移民建立。[9]:38《日本书纪》编篡于8世纪早期,包括一些来自百济的材料,共收录了42个百济词汇。它们被转写为上古日语音节(C)V,使得转写的准确性大大降低。其中约有一半似是朝鲜语词汇。[37]:424–427, 436–438基于这些词汇和《周书》(636)中的记载,河野六郎认为百济是双语的,贵族说扶余语,平民说朝鲜语。[36]:119[38]:84–85

现存后代

朝鲜语各种方言一般都会被视作一种朝鲜语的方言,以互通度为标准看,可以拆成2或3种语言。[13]:13

朝鲜语/韩语

朝鲜语方言形成一个方言连续体,从朝鲜半岛最南端延伸至中国吉林省延边朝鲜族自治州,连续体两端的方言间无法互通。[13]:13常被分成5或6个方言区,延边方言属于东北的咸镜道方言。[9]:57–59[42]:168方言区以颚化、中世朝鲜语重音、元音、浊擦音、词中的/k/和词首的/l/、/n/的异同和音变进行划分。[9]:60–66[42]:169–172 朝鲜语大量而精确的记录始于15世纪谚文的创制(晚期中世朝鲜语时期)。[9]:45在那之前,是用汉字以不同的方法来书写朝鲜语,相比之下晦涩、难解得多。[4]:5–6早期中世朝鲜语(10至14世纪)的关键材料是《鸡林类事》(1103–1104)和药理学著作《乡药救急方》(13世纪中期)。[4]:79–81这一时期,朝鲜语吸收了大量汉语借词,影响了语言的方方面面。[9]:44据估计,汉字语组成了60%的朝鲜语现代词汇。[9]:87古朝鲜语(6至10世纪初)的记载更加零碎,主要材料是碑文和14首乡歌,它们诞生于7到9世纪,被收录在《三国遗事》(13世纪)中。[4]:51–59[lower-alpha 3]

南北朝鲜的标准语都基于首尔的声望方言,北朝鲜宣称他们的标准是基于平壤。[7]:309–310两个标准有些语音和词汇上的不同。[42]:180–184北朝鲜标准语中剔除了许多借词;南朝鲜标准语中则扩展了汉字语和以英语为首的外语借词数量。[9]:82–83[42]:181–182尽管如此,因为它们共享首尔方言,北朝鲜标准语仍能轻易和南朝鲜标准语互通。[7]:309–310[42]:184

19世纪末到20世纪初,大饥荒和朝鲜日治时期接踵而至,很多朝鲜人从北朝鲜迁到满洲东部和俄罗斯远东地区滨海边疆区南部。[43]:465[40]:233–234很多朝鲜劳工被强制安置在满洲国。[43]:465[27]:42今日中国境内有约200万朝鲜族,大部分分布在延边朝鲜族自治州。[43]:465俄罗斯远东地区的朝鲜人所用的方言被米哈伊尔·普齐洛(Mikhail Putsillo)等俄罗斯学者详细记录,于1874年出版过词典。[40]:238–2411930年代这里生活着约25万朝鲜人,随后斯大林将他们流放至苏治中亚,主要在今日乌兹别克斯坦和哈萨克斯坦。[42]:179–180现在,仍有分散的朝鲜族小社区遍布中亚,说苏联朝鲜语。[40]:235库页岛上的朝鲜人是1945年以前被日本人强制带上岛的后裔。[27]:43

大多数在日朝鲜人和韩国人都是日据时期移民的后裔。大多数日本朝鲜语学校都遵循朝鲜标准语。因受到日语影响,在日朝鲜语的元音系统和语法发生过简化。[43]:466–468

参考

- Whitman (2011).

- Janhunen (1999).

- Whitman (2012).

- Lee & Ramsey (2011).

- Vovin (2010).

- Whitman (2015).

- Lee & Ramsey (2000).

- Martin (1996).

- Sohn (1999).

- Vovin (2013b).

- Labov (1994).

- Whitman (2013).

- Cho & Whitman (2019).

- Nam (2012).

- Kang (2009).

- Tranter (2012).

- Janhunen (2010).

- Campbell & Poser (2008).

- Kim (1983).

- Yi (2014).

- Kim (1987).

- Park & Wee (2016).

- Nelson (1995).

- Pai (2000).

- Janhunen & Kho (1982).

- Vovin (2017).

- Janhunen (1996).

- Seth (2016).

- Byington & Barnes (2014).

- Vovin (2013a).

- Unger (2009).

- Beckwith (2004).

- Georg (2017).

- Itabashi (2003).

- Toh (2005).

- Vovin (2005).

- Bentley (2000).

- Kōno (1987).

- NGII (2017).

- King (1987).

- CASS (2012),Map C1-7.

- Yeon (2012).

- Brown & Yeon (2015).

- Yang et al. (2018).

- King (1992).

注释

书目

- Beckwith, Christopher I., , Brill, 2004, ISBN 978-90-04-13949-7.

- Bentley, John R., , Language Research, 2000, 36 (2), hdl:10371/86143

.:417–443

.:417–443 - Brown, Lucien; Yeon, Jaehoon, , Brown, Lucien; Yeon, Jaehoon (编), , Wiley, 2015, ISBN 978-1-118-35491-9.:459–476

- Byington, Mark E.; Barnes, Gina, (PDF), Crossroads, 2014, 9 [2021-06-20], (原始内容存档 (PDF)于2020-06-06).:97–112

- Campbell, Lyle; Poser, William J., , Cambridge University Press, 2008, ISBN 978-0-521-88005-3.

- 中国社会科学院, , Beijing: 商务印书馆, 2012, ISBN 978-7-100-07053-9.

- Cho, Sungdai; Whitman, John, , Cambridge University Press, 2019, ISBN 978-0-521-51485-9.

- Georg, Stefan, , Campbell, Lyle (编), , Routledge, 2017, ISBN 978-1-317-61090-8.:139–161

- Itabashi, Yoshizo, [基于《三国史记》地名中保留的碎片化词例的高句丽语、上古日语和中世朝鲜语历史关系研究], Vovin, Alexander; Osada, Toshiki (编), [日语来源的观点], Kyoto: International Center for Japanese Studies, 2003, doi:10.15055/00005276

(日语).:131–185

(日语).:131–185 - Janhunen, Juha, , Finno-Ugrian Society, 1996, ISBN 978-951-9403-84-7.

- ———, (PDF), Central Asian Studies, 1999, 4 [2021-06-20], (原始内容存档 (PDF)于2021-02-26).

- ———, , Studia Orientalia, 2010, 108 [2021-06-20], (原始内容存档于2021-02-28).:281–303

- Janhunen, Juha; Kho, Songmoo, , Hangul, 1982, 177.:179–190

- Kang, Yeng-pong (编), , Jeju Province, 2009, ISBN 978-89-962572-5-7 (韩语).

- Kim, Won-yong, , Tokyo: Centre for East Asian Cultural Studies, UNESCO, 1983, ISBN 978-92-3-102001-8.

- Kim, Nam-Kil, , Comrie, Bernard (编), , Oxford University Press, 1987, ISBN 978-0-19-520521-3.:881–898

- King, J. R. P., , Language Research, 1987, 23 (2), hdl:10371/85771

.:233–274

.:233–274

- ———, , Language Research, 1992, 28 (2), hdl:10371/85946

.:201–223

.:201–223

- Kōno, Rokurō, , Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunko, 1987, 45.:75–86

- Labov, William, , Cambridge, Massachusetts: Blackwell, 1994, ISBN 978-0-631-17913-9.

- Lee, Iksop; Ramsey, S. Robert, , SUNY Press, 2000, ISBN 978-0-7914-4831-1.

- Lee, Ki-Moon; Ramsey, S. Robert, , Cambridge University Press, 2011, ISBN 978-1-139-49448-9.

- Martin, Samuel E., , University of Hawaii Press, 1996, ISBN 978-0-82481-809-8.

- Nam, Pung-hyun, , Tranter, Nicolas (编), , Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-46287-7.:41–72

- National Geography Information Institute (NGII), , Seoul: Ministry of Land Infrastructure and Transport, 2017 [2021-06-20], (原始内容存档于2020-09-27).

- Nelson, Sara M., , Kohl, Philip L.; Fawcett, Clare (编), , Cambridge University Press, 1995, ISBN 978-0-521-55839-6.:218–231

- 裵, 炯逸, , Harvard University Asia Center, 2000, ISBN 978-0-674-00244-9.

- Park, Hae Woon; Wee, Kaya, , Archaeologies, 2016, 12 (3), S2CID 133125509, doi:10.1007/s11759-017-9307-9.:304–339

- Seth, Michael J., 2nd, Rowman & Littlefield, 2016, ISBN 978-1-4422-6043-6.

- Sohn, Ho-Min, , Cambridge: Cambridge University Press, 1999, ISBN 978-0-521-36123-1.

- Toh, Soo Hee, , Journal of Inner and East Asian Studies, 2005, 2 (2).:13–31

- Tranter, Nicholas, , Tranter, Nicolas (编), , Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-46287-7.:3–23

- Unger, J. Marshall, , Honolulu: University of Hawaii Press, 2009, ISBN 978-0-8248-3279-7.

- Vovin, Alexander, , Journal of Inner and East Asian Studies, 2005, 2 (2).:107–140

- ———, , University of Hawaii Press, 2010, ISBN 978-0-8248-3278-0.

- ———, , Korean Linguistics, January 2013, 15 (2), doi:10.1075/kl.15.2.03vov.:222–240

- ———, , Sohn, Sung-Ock; Cho, Sungdai; You, Seok-Hoon (编), , Korea University Press, October 2013, ISBN 978-89-7641-830-2.:200–206

- ———, , , Oxford University Press, 2017, ISBN 978-0-19-938465-5, doi:10.1093/acrefore/9780199384655.013.277

.

. - Whitman, John, , Rice, 2011, 4 (3–4), doi:10.1007/s12284-011-9080-0

.:149–158

.:149–158

- ———, (PDF), Tranter, Nicolas (编), , Routledge, 2012 [2021-06-20], ISBN 978-0-415-46287-7, (原始内容存档 (PDF)于2021-02-28).:24–38

- ———, , Korean Linguistics, 2013, 15 (2), doi:10.1075/kl.15.2.05whi.:246–260

- ———, (PDF), Brown, Lucien; Yeon, Jaehoon (编), , Wiley, 2015 [2021-06-20], ISBN 978-1-118-35491-9, (原始内容存档 (PDF)于2020-10-19).:421–438

- Yang, Changyong; O'Grady, William; Yang, Sejung; Hilton, Nanna; Kang, Sang-Gu; Kim, So-Young, Brunn, Stanley D.; Kehrein, Roland , 编, , Springer, 2018, ISBN 978-3-319-73400-2.

- Yeon, Jaehoon, , Tranter, Nicolas (编), , Routledge, 2012, ISBN 978-0-415-46287-7.:168–185

- Yi, Seonbok, , Bellwood, Peter (编), , Wiley, 2014, ISBN 978-1-118-97059-1.:586–597

阅读更多

- Byington, Mark E., , Acta Koreana, 2006, 9 (1).:141–166

- Martin, Samuel E., , Charles E. Tuttle, 1992, ISBN 978-0-8048-1887-2.

- Pellard, Thomas, , Korean Studies, 2005, 29 [2021-06-20], doi:10.1353/ks.2006.0008

, (原始内容存档于2021-05-03).:167–170

, (原始内容存档于2021-05-03).:167–170