新國家 (葡萄牙)

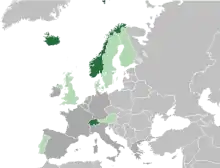

葡萄牙第二共和國(葡萄牙語:),通稱新国家(,葡萄牙語發音:[ɨʃˈtaðu ˈnovu]),是1933年至1974年間統治葡萄牙的社团主义獨裁政府,由於1926年發動國民革命推翻第一共和的臨時軍政府所演变而来;後者在史學上有時會被歸為第二共和的一部份。

| 葡萄牙共和国 República Portuguesa | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1933年—1974年 | |||||||||

国旗

国徽

| |||||||||

国歌:《葡萄牙人》 | |||||||||

| |||||||||

| 首都 | 里斯本 | ||||||||

| 常用语言 | 葡萄牙语 | ||||||||

| 宗教 | 罗马天主教 | ||||||||

| 政府 | 单一制一党制社团主义独裁共和国 | ||||||||

| 总统 | |||||||||

• 1926–1951 | 安东尼奥·奥斯卡·德·弗拉戈索·卡尔莫纳 | ||||||||

• 1951–1958 | 弗朗西斯科·克拉维罗·洛佩斯 | ||||||||

• 1958–1974 | 阿梅里科·托马斯 | ||||||||

| 总理 | |||||||||

• 1932–1968 | 安东尼奥·德·奥利维拉·萨拉查 | ||||||||

• 1968–1974 | 马尔塞洛·达斯内维斯·阿尔维斯·卡埃塔诺 | ||||||||

| 立法机构 | |||||||||

• 协商院 | 葡萄牙諮政院 | ||||||||

• 立法院 | 国民议会 | ||||||||

| 历史 | |||||||||

• 宣告成立 | 1933年3月19日 | ||||||||

• 加入联合国 | 1955年12月14日 | ||||||||

• 康乃馨革命 | 1974年4月25日 | ||||||||

| 面积 | |||||||||

| 1940 | 2,168,071平方公里 | ||||||||

| 1970 | 2,168,071平方公里 | ||||||||

| 人口 | |||||||||

• 1940 | 17,103,404 | ||||||||

• 1970 | 22,521,010 | ||||||||

| 货币 | 埃斯库多 | ||||||||

| |||||||||

| 葡萄牙历史 |

|---|

|

| 历史系列条目 |

| 葡萄牙历史年表 |

第二共和長期由安東尼奧·德·奧利維拉·薩拉查把持執政,其於1968年因病退休之前長期出任總理一職。其人深受獨裁主義、民族主義、保守主義及社團主義所影響,極度反对共产主义、社会主义、无政府主义、自由主义和反殖民主义[lower-alpha 1],其天主教信仰亦虔誠,並因此致力捍衛宗教價值。薩拉查同時為殖民主義的忠實信徒,認為葡萄牙乃多发性洲际主义学说下的跨洲大國,海外殖民地是葡萄牙本土的延伸,而葡萄牙本土则被认为是非洲和亚洲属地的海外社会的文明和稳定的源泉。故此,在同期歐洲殖民大國已順應獨立自決大潮的背景下,他仍堅持力保每一寸殖民地土地,試圖永續維持总面积達2,168,071平方(837,097平方英里)的百年殖民帝國[3]。

縱使第二共和終結了共和革命推翻皇室以來,獨裁貪腐的第一共和動盪時期,並為葡萄牙奠定穩定政局基礎及帶來長足經濟發展[4],但自二戰後起薩拉查的社團主義經濟模式已慢慢開始變得過時,逐漸阻礙了葡萄牙的經濟現代化,加上他極端保守的宗教主義、威權主義及對殖民的堅持亦招致國際社會的詬病。儘管如此,葡萄牙第二共和仍是欧洲存在时间最长的独裁政权之一。

1974年4月25日,葡萄牙左翼軍人组织武装部队运动與民間改革派勢力聯手,於里斯本發動康乃馨革命並推翻了第二共和,隨著一段短暫的過渡軍政府託管後,葡萄牙正式開始自由民主化並發展成為今日體制。

序幕

葡萄牙国王卡洛斯一世确认了19世纪的殖民条约,稳定了葡属非洲的局势。然而,这些协议在葡萄牙不受欢迎,被认为是卖国条约。此外,葡萄牙两次被宣布破产——第一次是在1892年6月14日,第二次是在1902年5月10日——造成了工业骚乱、社会主义和共和主义的对抗,以及媒体对君主制的批评。卡洛斯的回应是任命若昂·佛朗哥为首相,随后接受解散议会。1908年,卡洛斯一世在里斯本被暗杀。葡萄牙君主制一直持续到1910年,经过10月5日革命,君主制被推翻,葡萄牙宣布为共和国。1910年,葡萄牙君主政体被推翻,导致了葡萄牙第一共和国为维持议会民主而进行的16年斗争。

1926年5月28日的政变,即“国民革命”(葡萄牙語:),是一场军事行动,结束了混乱的葡萄牙第一共和国,并开启了“全国独裁”(葡萄牙語:),后改为新国家政体。

随着法西斯组织在许多国家(如意大利法西斯主义和国家社会主义)作为共产主义意识形态的对手而流行和广泛支持,安东尼奥·德·奥利维拉·萨拉查发展了可以被描述为右倾社团主义的新国家政体。他的政权的基础是稳定的,这与第一共和国的不稳定环境形成了直接对比。

根据一些葡萄牙学者如雅伊梅·诺盖拉·平托[5]和鲁伊·拉莫斯(Rui Ramos)[6]的说法,他早期的改革和政策改变了整个国家,因为在葡萄牙第一个共和国的政治不稳定和金融混乱之后,他的政策稳定了政治和金融,进而允许社会秩序和经济增长。相比于没有建立公共秩序的第一共和国,这对大多数人来说是一个令人印象深刻的突破;此时,萨拉查的人气达到了顶峰。葡萄牙的这一蜕变在当时被称为“萨拉查的教训”。萨拉查的计划反对共产主义、社会主义和自由主义。其政策是亲天主教的、保守的和民族主义的。他的政策设想葡萄牙作为一个多大陆帝国的永久存在,财政自治和政治独立于支配的超级大国,并成为非洲和亚洲属地的海外社会的文明和稳定的源泉。

政权

新国家政权将其政治哲学建立在对天主教社会主义学说的严密解读上,很像奥地利恩格尔伯特·陶尔斐斯的政权。[7]这种被称为社团主义的经济体系,是基于对罗马教皇通谕《新事》(良十三世, 1891年)[8]和《四十週年》(庇护十一世, 1931年)[8]的类似解释,这两份通谕旨在防止阶级斗争,并将经济关注转移到社会价值之上。《新事》认为,劳工协会是自然秩序的一部分,就像家庭一样。因此,男子组织工会和从事劳动活动的权利是固有的,雇主或国家不能剥夺这种权利。《四十週年》则为社团主义体系的建立提供了蓝图。[9]

一群律师、商人、神职人员和大学教授起草了一部新宪法,萨拉查为领导人物,马塞洛·卡埃塔诺也发挥了主要作用。[10]宪法创立了“新国家”,理论上是一个代表利益集团而不是个人的社团主义国家。领导人想要一种体制,在这种体制中,人民可以通过社团而不是分裂的政党来代表其利益,国家利益优先于部门诉求。萨拉查认为,葡萄牙的政党制度已经不可挽回地失败了。[11]

与墨索里尼或希特勒不同,萨拉查从未想过要建立一个党国。萨拉查反对全党概念,1930年,他创建了一党专政的国民联盟,但他创建的时候是无党派的。国民联盟的建立是为了控制和限制舆论,而不是动员它,其目标是加强和维护传统价值观,而不是诱导新的社会秩序。部长、外交官和公务员从未被迫加入国民联盟。[12]

立法机构被称为国民大会,其成员仅限于国民联盟成员。它可以发起立法,但只涉及不需要政府支出的事项。[13]平行的法人商会包括市政府、宗教、文化和专业团体的代表,以及取代自由工会的官方工人联合会的代表。[13]

霍华德·威阿尔达说:“在新国家政权掌权的人真正关心的是他们国家的贫穷和落后,他们摆脱了英美政治的影响,发展了一种新的本土政治模式,缓解了城市和农村穷人悲惨的生活条件。”[14]

萨拉查引入的新宪法建立了一个反议会的独裁政府,该政府将持续到1974年。总统将由普选产生,任期七年。理论上,这份新文件赋予总统广泛的、几乎是独裁的权力,包括任命和罢免总理的权力。[15]总统被提升到一个卓越的位置,作为“平衡之轮”,国家政治的捍卫者和最终仲裁者。[15] [lower-alpha 2]然而,卡尔莫纳总统自任命萨拉查为总理以来,多少允许他自由行事,并继续这样做;卡尔莫纳和他的继任者在很大程度上是傀儡,因为萨拉查掌握着真正的权力。威阿尔达认为,萨拉查之所以能获得权力不仅是因为宪法规定,还因为他的性格:专横、专制、野心勃勃、勤奋、智慧过人。[17]

社团主义宪法在1933年3月19日的葡萄牙宪法全民公决中获得通过。[15][18]一年前已经公布了一份草案,并邀请公众在新闻界发表任何反对意见。[18]这些人的反对倾向于停留在笼统的范围内,只有少数人,不到6000人,投票反对新宪法。[18]新宪法以99.5%的票数获得通过,但是有488,840票弃权[18](在登记的1330,258名选民中)被认为是“赞成”。[19]休·凯指出,大量弃权可能是由于选民面对的是一项一揽子协议,他们必须支持或否定全部,而没有机会接受一项条款但是拒绝另一项条款。[18]在这次公民投票中,葡萄牙妇女第一次被允许投票。在第一共和国期间,尽管女权主义者作出了努力,但她们没有获得投票权,甚至在公民投票中,女性选民必须接受中等教育,而男性只需要具备读写能力。[20]妇女的投票权后来在新宪法下两次扩大。第一次是在1946年,第二次是在1968年马塞洛·卡埃塔诺的领导下,第2137号法律宣布为了选举目的男女平等。1968年的选举法没有对男女作出任何区别。[21][22][23]

1933年是葡萄牙历史上立法的分水岭。在萨拉查的监督下,直接向萨拉查汇报的社团和社会福利部副部长特奥托尼奥·佩雷拉制定了广泛的立法,塑造了社团主义结构,并启动了一个全面的社会福利体系。[24]这个体系既是反资本主义的,也是反社会主义的。工人阶级的社团化伴随着严格的商业监管法规。工人组织从属于国家控制,但却被赋予了一种他们从未享受过的合法性,并成为各种新的社会项目的受益者。[25]然而,值得注意的是,即使在充满热情的早期,社团主义机构也不是权力的中心,因此社团主义也不是整个体系的真正基础。[26]

1934年,葡萄牙粉碎了葡萄牙法西斯运动,[27]并流放了弗朗西斯科·罗劳·普雷托(Francisco Rolao Preto),作为对葡萄牙民族辛迪加(也被称为“蓝衫军”)领导层的清洗行动的一部分。萨拉查谴责民族辛加主义者“受到某些外国模式的启发”(意为德国纳粹主义),并谴责他们“崇尚青年,通过直接行动对武力的崇拜,国家政治权力在社会生活中的优越性原则,以及在单一领导人背后组织群众的倾向”,这是法西斯主义和新国家主义天主教社团主义的根本区别。萨拉查自己的政党国民联盟是作为一个从属的保护伞组织成立的,以支持政权本身,因此没有自己的哲学。当时,许多欧洲国家担心共产主义的破坏性潜力。萨拉查不仅禁止马克思主义政党,也禁止革命法西斯辛迪加主义政党。对他的政权的一个最重要的批评是,稳定是以压制人权和自由为代价买来并维持的。[13]

社团主义国家与贝尼托·墨索里尼的意大利法西斯主义有一些相似之处,但在治理国家的道德方法上有相当大的不同。[28]尽管萨拉查崇拜墨索里尼,并受到其1927年《劳工宪章》的影响,[10]但他与法西斯独裁保持距离,认为法西斯独裁是一种既不承认法律也不承认道德界限的异教凯撒主义政治体系。萨拉查也认为德国纳粹主义是异教徒的拥护者,他认为这是令人厌恶的。就在第二次世界大战之前,萨拉查发表了这样的声明:“我们反对一切形式的国际主义、共产主义、社会主义、辛迪加主义以及任何可能分裂、最小化或破坏家庭的东西。”我们反对阶级斗争,反对不信教,反对对国家不忠;反对农奴制,反对唯物主义的生活观念,反对强权凌驾于权利之上。”[2]然而,新国家政体具有许多法西斯特征,其中最突出的例子是葡萄牙军团和葡萄牙竞技会,然而,这些机构只是装点门面,没有政治影响力。西班牙内战结束后,萨拉查政权因其亲英倾向而与法西斯主义划清了界限。[29][30]

二战

在西班牙内战(1936-39年)中,葡萄牙是官方的中立国家,但却悄悄地向民族主义者弗朗西斯科·佛朗哥提供帮助。在1939年至1945年的第二次世界大战期间,葡萄牙一直保持官方中立,把避免纳粹入侵当作头等大事,纳粹的那种入侵在其他大多数欧洲国家造成了巨大的破坏。该政权起初表现出一些亲轴心的同情,例如,萨拉查表示赞成德国入侵苏联。然而,这种支持主要归功于萨拉查坚定的反共立场,而不是对希特勒或纳粹政权的实际支持。从1943年起,葡萄牙开始支持同盟国,在亚速尔群岛租用空军基地。葡萄牙不情愿地租借亚速尔群岛,如果葡萄牙不满足盟军的要求,就有可能被同盟国入侵。作为官方的中立国,葡萄牙与双方都有贸易往来。1944年,在同盟国的巨大压力下,它切断了对德国至关重要的钨和橡胶运输。[31][32]里斯本是国际红十字会援助盟军战俘行动的基地,也是英美之间主要的空中中转站。[33]

1942年,澳大利亚军队短暂占领了葡属帝汶,但很快就被入侵的日本人打败了。萨拉查努力恢复对东帝汶的控制,终于在1945年日本投降后得以实现。[34]

二战后

然而,第二次世界大战后,社团主义经济模式越来越不适用。然而,萨拉查却坚持不放,从而阻碍了国家经济的长期发展。[35]萨拉查的战后政策允许了一些政治自由化,有组织的反对和更多的新闻自由。反对党在一定程度上得到了容忍,但他们也受到控制、限制和操纵,结果他们分裂成小派别,从来没有形成一个统一的反对党。[36]

1945年,他批准了民主团结运动的成立。但是该党抵制了1945年议会选举,萨拉查在1945年11月18日轻松获胜。[37]1949年,葡萄牙成为北约的创始成员国。

奥斯卡·卡尔莫纳总统在执政25年后于1951年去世,由弗朗西斯科·克拉维罗·洛佩斯接任。然而,洛佩斯不愿意像卡尔莫纳一样给萨拉查权力,他在1958年任期即将结束时被迫辞职。坚定的保守派海军部长阿梅里科·托马斯作为官方候选人参加了1958年的选举。反对派候选人是温贝托·德尔加多将军。德尔加多只获得了大约25%的选票,其中52.6%的人支持托马斯。[38]在记者问德尔加多如果当选,他是否会保留萨拉查之前,这场选举最初被认为只是一场民主的哑剧。德尔加多回答道:“当然,我会解雇他!”他很清楚,从理论上讲,总统解雇总理的权力是对萨拉查权力的唯一制约。德尔加多的集会随后吸引了大批群众。后来有证据显示,秘密警察在投票箱里塞满了托马斯的选票,这使得许多中立观察员得出结论,如果萨拉查允许一次诚实的选举,德尔加多就会赢。

选举后,德尔加多被葡萄牙军方驱逐,在巴西大使馆避难,之后流亡国外,大部分时间在巴西,后来在阿尔及利亚度过。为了不冒让反对派在1965年获胜的风险,萨拉查废除了总统直接选举,转而支持由政权牢牢控制的国民大会作为选举团进行选举。[39]

1961年1月23日,军官和政治家恩里克·加尔沃领导劫持葡萄牙客轮圣玛丽亚号。这次恐怖主义行动作为反政府宣传是成功的,但在过程中杀死了一名男子。恩里克·加尔沃声称他的意图是航行到海外的安哥拉省,在罗安达建立一个反对萨拉查的葡萄牙政府。恩里克·加尔沃在与巴西官员谈判后释放了乘客,以换取在巴西的政治庇护。[40]

1962年,学术危机发生了。该政权担心纯粹民主和共产主义思想在学生中日益流行,对几个学生协会和组织,包括重要的葡萄牙学生全国秘书处进行了抵制和关闭。这个组织的大多数成员是反对派武装分子,其中有许多共产党人。反对政权的政治积极分子过去常常受到秘密警察的调查和迫害,根据罪行的严重程度,通常被送进监狱或从一所大学转到另一所大学,以破坏反对派网络及其等级组织的稳定。学生们在秘密的葡萄牙共产党的大力支持下,举行了示威,示威于3月24日达到高潮,在里斯本举行了大规模的学生示威,但遭到防暴警察的大力镇压。该政权的杰出成员、里斯本大学现任校长马塞洛·卡埃塔诺辞职。

许多年轻人不愿接受葡萄牙殖民战争的苦难,导致成千上万的葡萄牙公民每年离开葡萄牙到国外寻求经济机会,以逃避征兵。在超过15年的时间里,近100万移民到法国,另外100万移民到美国,数十万移民到德国、瑞士、英国、卢森堡、委内瑞拉或巴西。在国内受到迫害的社会党等政党是在流亡中建立起来的。在整个独裁统治期间,唯一在葡萄牙继续(非法)运作的政党是葡萄牙共产党。

1964年,德尔加多在罗马成立了葡萄牙民族解放阵线,他公开表示,结束新国家政体的唯一方法是发动军事政变,而其他许多人则主张采取全国起义的方式。[41]

德尔加多和他的巴西秘书于1965年2月13日在西班牙被秘密警察诱骗入埋伏后被谋杀。

根据一些葡萄牙保守派学者如海梅·诺盖拉·平托和瑞·拉莫斯的观点,[6]萨拉查早期的改革和政策使得在葡萄牙第一共和国政治不稳定和金融混乱的年代之后,政治和金融稳定,社会秩序和经济增长得以实现。其他历史学家,比如左翼政治家费尔南多·罗萨斯指出,[42]萨拉查在20世纪30年代到50年代的政策导致了经济和社会停滞,移民猖獗,将葡萄牙变成了欧洲最贫穷的国家之一,而这也因为其识字率低于北半球其他国家而受挫。

萨拉查1968年中风。由于人们认为他命不久矣,托马斯让里斯本大学法学院的著名学者、政治家和政权的杰出成员马塞洛·卡埃塔诺取代了他。萨拉查从未被告知这一决定,据报道,1970年去世时,他仍然相信自己是总理。大多数人希望卡埃塔诺能够弱化萨拉查的独裁政权,并使已经在增长的经济现代化。卡埃塔诺继续促进经济增长,并取得了重要的社会进步,例如向从未有机会缴纳社会保障的农村工人每月发放养老金。在国家一级进行了一些大规模投资,例如在锡尼什建立一个主要的石油加工中心。经济起初反应良好,但进入1970年代,一些严重的问题开始显现,部分原因是(1970年及以后)两位数的通货膨胀和1973年石油危机的影响。但是,1973年的石油危机对葡萄牙有潜在的有利影响,因为葡萄牙在安哥拉和圣多美和普林西比的海外领土上大部分未开发的石油储备正在迅速开发。

虽然卡埃塔诺本质上是一个独裁主义者,但他确实为开放政权做出了一些努力。在掌权后不久,他将该政权重新命名为“社会国家”,并略微增加了言论和新闻自由。这些措施对人口中相当一部分人来说还远远不够,他们对萨拉查之前的不稳定局势没有记忆。人民也对卡埃塔诺不愿开放选举制度感到失望。1969年和1973年的选举与过去40年的选举没有什么不同。国民联盟——更名为人民国民行动——像以前一样横扫了所有席位。同样像以前一样,反对派仍然勉强被容忍;反对派候选人遭到了严厉的镇压。然而,卡埃塔诺不得不花费他所有的政治资本从政权的强硬派那里榨取哪怕是这些微不足道的改革——最著名的强硬派是托马斯,他不太满足于给予卡埃塔诺像他给予萨拉查那样的自由。因此,当托马斯和其他强硬派在1973年迫使改革实验结束时,卡埃塔诺没有任何抵抗的余地。

经济

1926年葡萄牙最重要的问题是其庞大的公共债务。1926年至1928年间,萨拉查多次拒绝财政部的任命。他以健康状况不佳、对年迈父母尽孝以及偏爱学术修道院为借口。1927年,在锡内尔·代·科兹的领导下,公共赤字持续增长。政府试图在国际联盟的支持下从巴林银行获得贷款,但其开出的条件被认为是不能接受的。由于葡萄牙面临迫在眉睫的金融崩溃威胁,1928年4月26日,共济会成员、共和党人奥斯卡·卡尔莫纳当选葡萄牙总统,萨拉查最终同意出任葡萄牙第81任财政部长。然而,在接受这一职位之前,他亲自从卡莫纳那里获得了一个明确的保证,即作为财政部长,他将有权否决所有政府部门的开支,而不仅仅是他自己的部门。萨拉查实际上从上任那天起就是财政沙皇。

在一年的时间里,萨拉查凭借特殊权力平衡了预算,稳定了葡萄牙的货币。萨拉查恢复了国民经济核算的秩序,实施了财政紧缩政策,并对浪费进行了严格限制。[43]

1940年7月,美国《生活》杂志刊登了一篇关于葡萄牙的文章,在提到葡萄牙最近混乱的历史时断言,“15年前看到葡萄牙的人很可能会说,它活该去死。”它被残暴的统治,破产,肮脏,疾病和贫穷缠身。这是一个如此混乱的局面,以至于国际联盟创造了一个词来形容国家福利的绝对低水平:“葡萄牙”。然后,军队推翻了把国家带到了这一悲惨境地的共和国”。《生活》补充道,统治葡萄牙很困难,并解释了萨拉查是如何“在一个混乱和贫穷的国家建立起新的政权”,然后进行改革的。[44]

从1950年直到1970年萨拉查的去世,葡萄牙看到其人均国内生产总值以年均5.7%的速度增加。新技术官僚在1960年代初的崛起有着经济学和产业背景的专业知识导致了经济发展的新时期,与葡萄牙作为国际投资的一个有吸引力的国家。工业发展和经济增长将持续整个1960年代。在萨拉查任职期间,葡萄牙参与了1960年欧洲自由贸易协会(EFTA)和1961年经济合作与发展组织(OECD)的建立。在1960年代初,葡萄牙还加入了关税和贸易总协定(关贸总协定)、国际货币基金组织(货币基金组织)和世界银行。这标志着萨拉查更为外向型的经济政策的开始。葡萄牙外贸出口增长52%,进口增长40%。从1960年到1973年,经济增长和资本形成水平的特点是:国内生产总值(6.9%)、工业生产(9%)、私人消费(6.5%)和固定资本形成总额(7.8%)的年增长率空前强劲。[45]

1960年,萨拉查更为外向型的经济政策开始时,葡萄牙的人均GDP仅为欧洲共同体(EC-12)平均水平的38%;到1968年萨拉查时期结束时,这个比例上升到了48%;1973年,在马塞洛·卡埃塔诺的领导下,葡萄牙的人均GDP达到了欧共体12国平均水平的56.4%。[46]从长期分析来看,在1914年之前的一段长时间的经济分化和第一共和国时期的混乱之后,葡萄牙经济在1950年之前略有恢复,此后进入了与西欧最富裕经济体强劲的经济趋同之路,直到1974年4月康乃馨革命。[4]在新国家政权的统治下,葡萄牙在1960年至1973年的经济增长(甚至包括在非洲领土上针对独立游击队的昂贵战争),创造了一个与西欧发达经济体真正融合的机会。通过移民、贸易、旅游和外国投资,个人和公司改变了其生产和消费模式,带来了结构转变。同时,不断增长的经济的日益复杂带来了新的技术和组织挑战,刺激了现代专业和管理团队的形成。[47]

对于海外领土,除了军事措施,葡萄牙官方对非洲殖民地“变化之风”的反应是在行政上和经济上与大陆更加紧密地融合。这是通过人口和资本转移、贸易自由化和创造一种共同货币区即所谓的”埃斯库多区“来实现的。1961年制定的一体化计划规定,到1964年1月,葡萄牙将取消从海外领土进口的关税。另一方面,后者被允许继续对从葡萄牙进口的货物征收关税,但税率有优惠,在大多数情况下,税率是领土对源自埃斯库多区以外的货物征收的正常关税的50%。这种双重关税制度的效果是使葡萄牙的出口产品能够优先进入其殖民市场。海外省份的经济,特别是安哥拉和莫桑比克的海外省份的经济蓬勃发展。

萨拉查的继任者、总理马尔塞洛·卡埃塔诺(1968-1974年)领导下,葡萄牙经济自由化获得了新的动力,他的政府废除了大多数部门对企业的工业许可证要求,并于1972年与新扩大的欧洲共同体签署了一项自由贸易协定。根据于1973年初生效的协定,葡萄牙被要求在1980年之前取消对大多数共同体产品的限制,并在1985年之前取消对某些占欧盟对葡萄牙出口总额10%的敏感产品的限制。从1960年开始,欧洲自由贸易联盟的成员资格和外国投资者的增加为葡萄牙在1960年至1973年间的工业现代化和出口多样化作出了贡献。卡埃塔诺继续推动经济增长和一些社会改善,例如向从未有机会支付社会保障的农村工人每月发放养老金。在国家一级进行了一些大规模投资,例如在锡尼什建立一个主要的石油加工中心。

尽管生产资料集中在少数以家庭为基础的金融-工业集团手中,但葡萄牙的商业文化允许受过大学教育、具有中产阶级背景的个人出人意料地进入专业管理职业。

在1974年康乃馨革命之前,规模最大、技术最先进(而且组织最近)的公司提供了最大的管理职业机会,这些机会的基础是业绩,而不是出身。

20世纪70年代初,葡萄牙随着消费和新车购买的增加,经济快速增长,这为改善交通状况确立了优先地位。葡萄牙高速公路有限公司成立于1972年,葡萄牙政府给予该公司30年的特许经营权,允许其设计、建造、管理和维护现代高速公路网络。

在康乃馨革命(1974年4月25日的军事政变)前夕,葡萄牙及其海外领土的经济增长远高于欧洲平均水平。平均家庭购买力同新的消费模式和趋势一起上升,这促进了对新资本设备的投资和对耐用消费品和非耐用消费品的消费支出。

新国家政权的经济政策鼓励和创造条件,成立大型和成功的商业联合企业。在经济上,新国家政权维持了社团主义政策,导致葡萄牙经济的很大一部分被一些强大的大企业集团所掌控,包括由安东尼奥·尚帕利莫德家族、何塞·曼努埃尔·德梅洛家族、阿梅里科·阿莫里姆家族和多斯桑托斯家族创立的企业。这些葡萄牙企业集团的商业模式与日本企业集团和财阀集团类似。葡萄牙联合工厂是葡萄牙最大、最多元化的企业集团之一,其核心业务包括水泥、化工、石油化工、农化、纺织、啤酒、饮料、冶金、船舶工程、电气工程、保险、银行、造纸、旅游、采矿等,总部设在葡萄牙本土,在葡萄牙帝国各地设有分支机构、工厂和多个发展中的业务项目。特别是在安哥拉和莫桑比克的葡萄牙领土上。其他中型家族公司专门从事纺织业、陶瓷、瓷器、玻璃和水晶、工程木材、罐头鱼、渔业、食品和饮料,旅游,农业在20世纪70年代初完成了国家经济的全景式发展。此外,农村人口致力于农业- -这对占总人口的大多数人来说非常重要,许多家庭只以农业为生,或以农业、畜牧业和林业产量作为收入的补充。

此外,自20世纪20年代以来,海外领土的经济增长和发展速度也令人印象深刻。即使在葡萄牙殖民战争(1961-1974)期间,一场反对独立游击队和恐怖主义的反叛乱战争中,安哥拉和莫桑比克的海外领土(当时的葡萄牙海外省份)的经济也持续增长,当地经济的几个部门蓬勃发展。它们是国际著名的石油、咖啡、棉花、腰果、椰子、木材、矿物(如钻石)、金属(如铁和铝)、香蕉、柑橘、茶、剑麻、啤酒、水泥、鱼和其他海产品、牛肉和纺织品生产中心。由于对海滩度假胜地和野生动物保护区的发展和需求不断增长,旅游业在葡属非洲也迅速发展起来。安哥拉的反叛乱战争取得了胜利,但在莫桑比克却没有得到令人满意的遏制,在葡萄牙看来,这场战争在葡属几内亚陷入了危险的僵局。因此,葡萄牙政府决定制定可持续性政策,为长期的战争努力提供持续的资金来源。[48]1972年11月13日,通过法令法颁布了一个主权财富基金,以便为葡萄牙海外领土的反叛乱努力提供资金。此外,还执行了新的法令,以削减军事开支和增加军官人数,把非正规民兵当作正规军事学院毕业的军官来使用。[49][50][51][52]

工会是不允许的,最低工资政策也没有得到执行。然而,在经济扩张、60年代葡萄牙人口生活条件改善的背景下,非洲殖民战争的爆发引发了重大的社会变化,其中包括越来越多的妇女迅速进入劳动力市场。马塞洛·卡埃塔诺继续推动经济增长和一些社会改善,比如向从未有机会支付社会保障的农村工人发放每月养老金。卡埃塔诺养老金改革的目标有三个方面:提高公平,减少财政和精算的不平衡,提高整个经济的效率,例如,通过减少对劳动力市场的扭曲贡献,或通过允许养老基金产生的储蓄增加对经济的投资。1969年,马塞洛·卡埃塔诺取代了萨拉查,这个新国家确实尝到了一丝民主的滋味,卡埃塔诺允许自20世纪20年代以来第一次民主工会运动的形成。

教育

虽然第一共和国的武装分子选择教育作为他们的主要事业之一,[53]但有证据表明,第一共和国在扩大基础教育方面不如新国家政体成功。[53]与第一共和国相比,新国家政体在人力资本形成方面发挥了更大的作用。[54]在第一共和国时期,7-14岁儿童的识字率从1911年的26%上升到1930年的33%,而在新国家政权时期,7-14岁儿童的识字率在1940年上升到56%,1950年上升到77%,1960年上升到97%(见下表)。[55]此外,在第一共和国时期,1911年至1930年,葡萄牙的识字率从29.7%增长到39.2%,在新国家政权下,该国的识字率在1930年至1950年间增长了一倍,从39.2%增长到59.6%。[56]

| 识字率 | 1900 | 1911 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 7-14岁的儿童 | 20% | 26% | 31% | 33% | 56% | 77% | 97% |

| 七岁或以上人士 | 26% | 31% | 34% | 38% | 48% | 60% | 70% |

从20世纪60年代到1974年康乃馨革命的最后二十年,葡萄牙在中学和大学教育方面投入了大量资金,这是葡萄牙迄今为止教育增长最快的时期之一。虽然这与较大城市地区小学后入学率的显著增长相对应,但由于他们没有时间克服起步时的劣势,在接下来的几年里还有一个缺口需要填补。中学教育的大众化是在20世纪70年代末和80年代才实现的,因此,到1974年康乃馨革命爆发时,文盲率正在下降,但与世界上最发达国家已经达到的最高标准相比,文盲率仍然很高。

葡萄牙医生安东尼奥·埃加斯·莫尼斯发明了脑血管造影和前脑叶白质切除术,他于1949年获得了诺贝尔生理学或医学奖,他是迄今为止唯一一位获得诺贝尔科学奖的葡萄牙人。

最初几年(1933-1936)

根据1933年制定的政治宪法,新国家政权的学校将设立三年的义务教育。义务教育最早在君主制时期(1844年)引入葡萄牙,期限为3年,然后在第一共和国时期增加到5年,但从未真正实施过。[57]《政治宪法》将公共教育定义为:“除了增强体力和提高智力之外,形成性格、职业价值和所有公民和道德美德”(1933年宪法第43章)。[58]

在新国家政体时期,当时的公共教育部成立的头三年,共有四名不同的部长。[59]

.jpg.webp)

卡内罗·帕切科部长时期(1936-1940)

1936年,安东尼奥·卡内罗·帕切科(当时的里斯本大学校长)[59]被任命为公共教育部长。[60]同年,他的教育部颁布了一项法律,将教育部更名为国家教育部,并成立了国家教育委员会。这个国家教育委员会的目的是在教育和文化的所有问题上向部长进行研究和通报。除文化关系和科学研究科外,该委员会的所有各科都将有家长和教育工作者的代表参加。[61]该委员会将取代自1835年以来就存在的高等公共教育委员会,[62]以及其他咨询委员会,如全国出土文物委员会。[61]

卡内罗·帕切科任期内的其他引人注目的事件是:建立了葡萄牙莫奇达德广场计划、百岁老人计划,并为每个年级采用了一本单一的国家教科书。[61]

葡萄牙竞技会成立于1936年,其定义为“一个国家的准军事组织,能够刺激[青年]身体能力的整体发展,[他们]的性格形成和对祖国的忠诚,并使[他们]能够有效地利用其防御的条件”。[61]

百岁老人计划的目标是建立一个按地区统一的学校网络,遵守当时的教育和卫生标准。建筑将适应不同的气候、材料资源和每个地区的建设过程。该计划于1939年得到正式批准,但由于二战的缘故,直到1944年才开始第一阶段。它将远远超出卡内罗·帕切科的任期,于1959年进入第六阶段。它在1961年被“新建设计划”所取代。[63]在1930年到1940年间,小学的数量从27000所增加到40000所。[56]

卡内罗·帕切科和维加·西蒙之间的时期(1940 - 1970)

1952年,全国10-11岁儿童的识字率为81.4%,完成三年义务教育的仅为6.3%。[57]同年,启动了一项广泛的多管齐下的普及教育计划,目的是减少青少年和成人文盲,使每个学龄儿童都能入学。[57]该计划包括对不遵守规定的父母罚款,并严格执行。[64]

1956年,男孩的义务教育(女孩的义务教育则要到1960年)从3年提高到4年。[57]

到20世纪50年代末,葡萄牙成功地摆脱了长期以来的教育深渊:学龄儿童的文盲几乎消失了。[55][65]

1959年,教育部长雷特·平托推动了葡萄牙与经合组织之间的第一次对话,这将导致葡萄牙在1963年被纳入经合组织帮助地中海国家的一个项目(DEEB,教育发展与经济建设)。[63]

1962年,由阿德里亚诺·莫雷拉领导的外交部在海外省安哥拉(罗安达大学)和莫桑比克(洛伦索马科斯大学)建立了大学。[66]此外,历史悠久的里斯本大学和科英布拉大学在这十年里得到了高度的扩展和现代化,新的建筑和校园被建造。

1964年,义务教育由4年提高到6年。[63]

1965年,一个教学电视节目在葡萄牙波尔图的广播电视工作室拍摄,以支持偏远的农村地区和人满为患的郊区学校。[67]

维加·西蒙改革(1970 - 1974)

1970年,在马尔塞洛·达斯内维斯·阿尔维斯·卡埃塔诺执政期间,维加·西蒙成为新国家政权的最后一位教育部长。[59]1971年,维加·西蒙在电视上展示了两个项目,一个旨在改革学校系统,另一个旨在改革高等教育。[68]同年,他的教育部承认了葡萄牙天主教大学。[69]1973年7月,在社会对他的项目进行了充分讨论之后,[68]维加·西蒙提出了一项旨在使葡萄牙教育民主化的“教育基本法”,[70][71]同年8月还颁布了一项法令,将设立新里斯本大学、阿威罗大学和米尼奥大学、埃沃拉大学、若干技术学校和高级学校。[72]不到一年后,康乃馨革命发生了,结束了新国家时代。

政权的终结

1947年,印度在艾德礼政府的领导下获得独立。1954年,在印度政府的支持和独立组织的帮助下,葡萄牙海外领土的亲印度居民从葡萄牙的统治下解放了达德拉-纳加尔哈维利。[73]1961年,达荷美共和国吞并了圣约翰堡要塞,开启了一个导致有数百年历史的葡萄牙帝国最终解体的进程。根据1921年的人口普查,圣约翰堡有5名居民,而在达荷美政府发出最后通牒时,它只有2名居民支持葡萄牙的主权。1961年12月,葡萄牙拒绝放弃果阿和达曼-第乌的领土。结果,葡萄牙陆军和海军在其葡萄牙印度殖民地与印度武装部队发生了武装冲突。这次行动的结果是实力有限的葡萄牙守军的失败,他们被迫向更强大的军事力量投降。结果是葡萄牙失去了在印度次大陆的剩余领土。葡萄牙政权拒绝承认印度对被吞并领土的主权,这些领土继续在葡萄牙国民议会中有代表。所谓的“变革之风”,涉及欧洲统治的海外领土的历史殖民,开始对这个古老的帝国产生影响。“新国家”的结束实际上始于20世纪60年代非洲海外领土的起义。葡属安哥拉、葡属莫桑比克和葡属几内亚的独立运动得到了美国和苏联的支持,美国和苏联都想结束所有殖民帝国,扩大自己的势力范围。

对于葡萄牙的统治政权来说,这个有数百年历史的海外帝国事关国家利益。对葡萄牙非洲领土上某些种族歧视的批评遭到驳斥,理由是所有葡萄牙非洲人都将通过一种称为文明使命的过程,在适当的时候被西化和同化。这些战争对葡萄牙的影响与美国的越南战争,或苏联的阿富汗战争相同。这些战争不受欢迎,而且代价高昂,旷日持久,孤立了葡萄牙的外交,导致许多人质疑这场战争的合理性,进而质疑政府。虽然葡萄牙能够通过精锐伞兵和特种作战部队在殖民地保持一定的优势,但外国对游击队的支持,包括武器禁运和其他对葡萄牙的制裁,使他们更具机动性,使得他们有能力给葡萄牙军队造成损失。由于长期的殖民战争,国际社会孤立了葡萄牙。1968年,政权的强人萨拉查生病,使局势进一步恶化。接替他的是他最亲密的顾问之一马塞洛·卡埃塔诺,他试图缓慢地使这个国家民主化,但无法掩盖压迫葡萄牙的明显独裁。萨拉查于1970年去世。

1973年,英国牧师阿德里安·黑斯廷斯在非洲度过了他早期的牧师生涯,他在《泰晤士报》上发表了一篇关于莫桑比克“维里亚穆大屠杀”[74]的文章,引发了一场风暴。文章透露,葡萄牙军队于1972年12月在太特附近的维里亚穆村屠杀了约400名村民。他的报告是在葡萄牙总理马塞洛·卡埃塔诺访问英国庆祝英葡聯盟成立600周年之前一周出版的。在黑斯廷斯的声明之后,葡萄牙越来越孤立,这经常被认为是导致1974年“康乃馨革命”政变的一个因素,该政变推翻了卡埃塔诺政权。[75]

各种冲突迫使萨拉查政府和后来的卡埃塔诺政府将更多的国家预算用于殖民管理和军事开支,葡萄牙很快发现自己越来越孤立于世界其他地方。卡埃塔诺继任总理后,殖民战争成为葡萄牙社会异见的主要原因和反政府力量的焦点。许多年轻的持不同政见者,如左翼学生和反战积极分子,被迫离开这个国家,以逃避监禁或征兵。然而,在1945年至1974年之间,葡萄牙的大学和学校里也有三代激进右翼武装分子,他们受到革命民族主义的指导,部分受到欧洲新法西斯主义政治亚文化的影响。这些激进的学生斗争的核心在于在独裁统治时期毫不妥协地保卫葡萄牙帝国。[76]

到20世纪70年代初,葡萄牙殖民战争仍在继续,需要不断增加预算。葡萄牙军队已经超负荷,没有政治解决方案,也看不到结束的迹象。虽然死亡人数相对较少,但整个战争已经进入第二个十年。葡萄牙的新国家政权面临着国际社会的批评,越来越孤立。它对葡萄牙产生了深远的影响——成千上万的年轻人通过非法移民来逃避征兵,主要目的地是法国和美国。

殖民地的战争在葡萄牙本身越来越不受欢迎,因为人们厌倦了战争,并对日益增长的费用望而却步。非洲海外领土上的许多葡萄牙族裔也越来越愿意接受独立,只要他们的经济地位能够得到保护。然而,尽管游击队对葡属非洲领土的所有农村目标进行了不可预测和零星的攻击,葡属安哥拉和莫桑比克的经济都在蓬勃发展,城镇也在稳步扩张和繁荣,新的交通网络正在开放,将发达和高度城市化的沿海地带与更偏远的内陆地区连接起来,自20世纪50年代以来,来自葡萄牙大陆的欧洲葡萄牙裔移民数量迅速增长(尽管在每个地区的总人口中一直只占少数)。[77]

突然,在几次失败的军事叛乱尝试后,1974年4月,由左翼葡萄牙军官组织的武装部队运动(MFA)在里斯本发动了康乃馨革命,推翻了新国家政权。军事领导的政变可以被描述为将民主带回葡萄牙的必要手段,结束不受欢迎的殖民战争,数千名葡萄牙士兵被委任,并取代专制的新国家政权及其秘密警察,后者压制基本的公民自由和政治自由。然而,军事政变的组织开始于葡萄牙武装部队指挥官反对法令的专业阶层[78]抗议。[79]年轻的军校毕业生对马塞洛·卡埃塔诺提出的一项计划表示不满。根据该计划,完成简短训练项目并曾在海外领土的防御战役中服役的民兵军官,可以与军事学院毕业生的军衔相同。卡埃塔诺领导的葡萄牙政府开始了这个计划(其中包括其他几项改革),目的是增加对付非洲叛乱分子的官员人数,同时削减军事成本,缓解已经不堪重负的政府预算。政变后,武装部队运动领导的救国集团,一个军事集团,夺取了权力。卡埃塔诺辞职,并被押送至马德拉群岛,在那里呆了几天。然后他飞往巴西流亡。[80]到1975年,葡萄牙帝国几乎崩溃。

余波

在新国家之后,该国将经历一个临时政府的动荡时期和一个让人想起第一共和国的几乎解体的国家,这是新共和国极力试图避免的一个条件。这些临时政府还短暂地审查报纸,拘留反对派人士。历史学家肯尼斯·麦克斯韦尔认为,由于许多原因,葡萄牙在从独裁统治过渡到更民主政府的过程中,与尼加拉瓜的相似程度超过南美其他任何国家。[81]在佛朗哥统治的最后几个月里,西班牙考虑入侵葡萄牙,以遏制康乃馨革命造成的共产主义威胁。[82]

经过一段时期的社会动荡,派系斗争和葡萄牙政治的不确定性,在1974年到1976年之间,既没有极左也没有极右的激进主义盛行。然而,在选举前的几个月里,亲共产主义和社会主义分子仍然控制着这个国家。阿尔瓦罗·库尼亚尔领导的葡萄牙共产党在外表上仍然奉行斯大林主义,对西欧其他国家正在兴起的“欧洲共产主义”改革毫不同情。[83]

葡萄牙从殖民地撤退,接受独立条款,这将在1975年建立新独立的共产主义国家(最著名的是安哥拉人民共和国和莫桑比克人民共和国),促使葡萄牙公民大量离开葡萄牙的非洲领土(主要来自葡萄牙的安哥拉和莫桑比克),[84][85]创造了100多万贫困的葡萄牙难民——他们被称为归侨。到1975年,所有葡萄牙的非洲领土都独立了,葡萄牙举行了50年来的第一次民主选举。然而,该国继续由军事-文职临时行政当局统治,直到1976年葡萄牙立法选举为止。

对葡萄牙人和他们的前殖民地来说,这是一个非常困难的时期,但许多人认为,在实现公民权利和政治自由的情况下,康乃馨革命的短期影响是值得的。葡萄牙人在每年的4月25日庆祝自由日,这一天是葡萄牙的国定假日。

由于拒绝承认其在非洲的海外领土独立,葡萄牙的新国家政权受到了大多数国际社会的批评,其领导人萨拉查和卡埃塔诺被指责无视“变革之风”。1974年的康乃馨革命和现任葡萄牙独裁政权的倒台后,几乎所有葡萄牙统治的欧洲以外的领土都获得了独立。对该政权来说,保留这些海外财产是一件事关国家利益的事情。

注释

- 二战前,萨拉查宣称:“我们反对一切形式的国际主义、共产主义、社会主义、辛迪加主义以及任何可能分裂、缩小或破坏家庭的东西。”我们反对阶级斗争,反对不信教,反对对国家不忠;反对农奴制,反对唯物主义的生活观念,反对强权凌驾于权利之上。萨拉查批评法西斯独裁,他认为法西斯独裁倾向于异教徒的凯撒主义和一个不承认法律道德秩序的限制的新国家[2]。

- 根据当时英国驻里斯本大使馆的一份电报:“总的来说,这部新宪法得到了它应得的显著认可。”它的“社团”理论具有一定的法西斯性质,是18世纪学说向中世纪的回归。但是,这种不适合我们的盎格鲁-撒克逊传统的品质,在一个迄今为止一直将民主建立在法国哲学上,并发现它不适合民族气质的国家并不不合时宜。”英国大使馆还指出,葡萄牙的文盲使选举变得困难和虚幻。[16]

參考

- Gallagher, Tom (1983). Portugal: A Twentieth-century Interpretation. Manchester University Press. pp. 60, 99. ISBN 978-0-7190-0876-4.

- Kay 1970,第68頁.

- . purl.pt. (原始内容存档于14 May 2011).

- Fundação da SEDES – As primeiras motivações (页面存档备份,存于), "Nos anos 60 e até 1973 teve lugar, provavelmente, o mais rápido período de crescimento económico da nossa História, traduzido na industrialização, na expansão do turismo, no comércio com a EFTA, no desenvolvimento dos sectores financeiros, investimento estrangeiro e grandes projectos de infra-estruturas. Em consequência, os indicadores de rendimentos e consumo acompanham essa evolução, reforçados ainda pelas remessas de emigrantes.", SEDES

- O Maior Português de Sempre – Oliveira Salazar (1ª Parte) (页面存档备份,存于), Jaime Nogueira Pinto presents Salazar in O maior português de sempre (RTP)

- História de Portugal. A luta de facções entre os salazaristas (页面存档备份,存于) "Até os americanos já o tinham abandonado, temendo "recriar o caos que existia em Portugal antes de Salazar tomar o poder".", from História de Portugal (2009), Rui Ramos, Bernardo de Vasconcelos e Sousa, and Nuno Gonçalo Monteiro, Esfera dos Livros, cited in ionline.pt

- Meneses 2009,第162頁.

- Kay 1970,第63頁.

- Wiarda 1977,第97頁.

- Wiarda 1977,第98頁.

- Kay 1970,第53頁.

- Gallagher 1990,第167頁.

- Kay 1970,第55頁.

- Wiarda 1977,第88頁.

- Wiarda 1977,第100頁.

-

- . Contemporary Portuguese History Online. The Contemporary Portuguese History Research Centre. [26 September 2015]. (原始内容存档于18 May 2018).

- Wiarda 1977,第101頁.

- Kay 1970,第49頁.

- Nohlen, D & Stöver, P. (2010) Elections in Europe: A data handbook, p. 1542 ISBN 978-3832956097

- Adão, Áurea; Remédios, Maria José. . History of Education: Journal of the History of Education Society. 23 May 2006, 34 (5): 547–559. doi:10.1080/00467600500221315.

- Miranda, Professor Jorge - "Escritos vários sobre direitos fundamentais", pag 12, ISBN 9789728818623

- In the original “São eleitores da Assembleia Nacional todos os cidadãos portugueses, maiores ou emancipados, que saibam ler e escrever português e não estejam abrangidos por qualquer das incapacidades previstas na lei; e os que, embora não saibam ler nem escrever português tenham já sido alguma vez recenseados ao abrigo da Lei n.º 2015, de 28 de Maio de 1946, desde que satisfaçam os requisitos nela fixados”.

- Herr, R.; Pinto, A. C. (Eds.). (2012). The Portuguese Republic at One Hundred. Berkeley: University of California. ISBN 9780981933627. Retrieved from: http://www.escholarship.org/uc/item/1vp517x1 (页面存档备份,存于)

- Wiarda 1977,第109頁.

- Wiarda 1977,第132頁.

- Wiarda 1977,第155頁.

- Robert O. Paxton, "The five stages of fascism." Journal of Modern History 70.1 (1998): 1–23, quotes at pp 3, 17.

- Kay 1970,第50–51頁.

- Lewis, Paul H. . ABC-CLIO. December 30, 2002 [2020-12-26]. ISBN 9780313013348. (原始内容存档于2021-06-13) –Google Books.

- Blamires, Cyprian; Lloyd-Jones, Stewart. . ABC-CLIO. 2006: 528. ISBN 978-1576079409.

- Douglas L. Wheeler, "The Price of Neutrality: Portugal, the Wolfram Question, and World War II," Luso-Brazilian Review (1986) 23#1 pp 107-127 and 23#2 pp 97-111

- Gervase Clarence-Smith, William. . Portuguese Studies Review. 2011, 19 (1): 177–196.

- Ian Dear, and M.R.D. Foot, eds. The Oxford Companion to World War II (1995) pp 910-911.

- Davis, Sonny B. . Portuguese Studies Review. 2005, 13 (1): 449–476.

- Lawrence S. Graham; Harry M. Makler. . University of Texas Press. 2014: 197 [2020-12-26]. ISBN 9780292773059. (原始内容存档于2020-08-01).

- Raby, Dawn L. . European History Quarterly. 1989, 19 (1): 63–84. doi:10.1177/026569148901900103.

- Jessup, John E. . New York: Greenwood Press. 1989. ISBN 0-313-24308-5.

- . www.portugal-info.net. [2020-12-26]. (原始内容存档于2017-09-01).

- . HowStuffWorks. 27 February 2008. (原始内容存档于23 February 2010).

- Peter Chalk. . ABC-CLIO. 2012: 903 [2020-12-26]. ISBN 9780313385353. (原始内容存档于2020-08-01).

- Stephen L. Weigert. . Palgrave Macmillan. 2011: 50–51 [2020-12-26]. ISBN 9780230337831. (原始内容存档于2020-08-01).

- Rosas, Fernando, Fernando Martins, Luciano do Amaral, Maria Fernanda Rollo, and José Mattoso. O Estado Novo (1926-1974). Estampa, 1998.

- Wiarda 1977,第94頁.

- . Life. 29 July 1940 [30 April 2015]. (原始内容存档于2021-06-13).

- (页面存档备份,存于), Joaquim da Costa Leite (Aveiro University) – Instituições, Gestão e Crescimento Económico: Portugal, 1950-1973

- A verdade sobre o Fundo do Ultramar 的存檔,存档日期11 May 2013., Diário de Notícias (29 November 2012)

- Movimento das Forças Armadas (MFA). In Infopédia [Em linha]. Porto: Porto Editora, 2003–2009. [Consult. 2009-01-07]. Disponível na www: <URL: http://www.infopedia.pt/$movimento-das-forcas-armadas-(mfa%5B%5D)>.

- Movimento das Forças Armadas (1974–1975) (页面存档备份,存于), Projecto CRiPE- Centro de Estudos em Relações Internacionais, Ciência Política e Estratégia. © José Adelino Maltez. Cópias autorizadas, desde que indicada a origem. Última revisão em: 2 October 2008

- A Guerra Colonial na Guine/Bissau (07 de 07) (页面存档备份,存于), Otelo Saraiva de Carvalho on the Decree Law, RTP 2 television, youtube.com.

- João Bravo da Matta, A Guerra do Ultramar (页面存档备份,存于), O Diabo, 14 October 2008, pp.22

- Palma & Reis 2018,第4頁.

- Palma & Reis 2018,第18頁.

- Candeias, António; Simoes, Eduarda. . Análise Psicológica. 1999, 17 (1): 163–194 [10 May 2014]. (原始内容存档于12 May 2014) (葡萄牙语).

- Ramos, Rui; Vasconcelos e Sousa, Bernardo. 4th. Lisbon: Esfera dos Livros. 2010: 641. ISBN 9789896261399.

- Adão, Áurea; Remédios, Maria José. . Revista HISTEDBR On-line. 2009, 9 (36): 3–13 [2020-12-26]. ISSN 1676-2584. doi:10.20396/rho.v9i36.8639636

. (原始内容存档于2020-07-31) (葡萄牙语).

. (原始内容存档于2020-07-31) (葡萄牙语). - (PDF). [2020-12-26]. (原始内容存档 (PDF)于2020-11-12).

- Braga, Paulo Drumond. . Revista Lusófona de Educação. 2010, (16): 23–38 [2020-12-26]. ISSN 1645-7250. (原始内容存档于2020-07-31).

- (PDF). Parlamento.pt. [2020-12-26]. (原始内容存档 (PDF)于2018-07-12).

- . pt.wikisource.org. [2020-06-16]. (原始内容存档于2020-07-31).

- PORTUGAL; Secretaria-Geral do Ministério da Educação. Reformas do Ensino em Portugal: 1835-1869, Tomo I, Volume I. Lisboa, Secretaria-Geral do Ministério da Educação, 1989.

- Tavares, Adriana Maria Martin Tenreiro. . 2010 [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-07-31).

- Palma & Reis 2018,第17頁.

- . [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-06-15).

- Infopédia. . Infopédia - Dicionários Porto Editora. [2020-06-21]. (原始内容存档于2020-06-26) (葡萄牙语).

- Stoer, Stephen R. . Análise Social. 1983, 19 (77/79): 793–822. ISSN 0003-2573. JSTOR 41010430.

- . [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-06-15).

- . [2020-12-26]. (原始内容存档于2020-06-15).

- . Jornal Expresso. [2020-06-15]. (原始内容存档于2020-06-15) (欧洲葡萄牙语).

- . [2020-12-26]. (原始内容存档于2019-12-14).

- P S Lele, Dadra and Nagar Haveli: past and present, Published by Usha P. Lele, 1987,

- Gomes, Carlos de Matos, Afonso, Aniceto. OS anos da Guerra Colonial - Wiriyamu, De Moçambique para o mundo. Lisboa, 2010

- Adrian Hastings (页面存档备份,存于), The Telegraph (26 June 2001)

- A direita radical na Universidade de Coimbra (1945–1974) 的存檔,存档日期3 March 2009., MARCHI, Riccardo. A direita radical na Universidade de Coimbra (1945-1974). Anál. Social, Jul. 2008, nº 188, pp. 551–76. ISSN 0003-2573.

- Testemunhos 的存檔,存档日期24 January 2011., Observatório da Emigração

- Cronologia: Movimento dos capitães (页面存档备份,存于), Centro de Documentação 25 de Abril, University of Coimbra

- Arquivo Electrónico: Otelo Saraiva de Carvalho (页面存档备份,存于), Centro de Documentação 25 de Abril, University of Coimbra

- . [2020-12-26]. (原始内容存档于2013-08-25).

- Maxwell, Kenneth (1986) 'Regime Overthrow and the Prospects for Democratic Transition in Portugal' in Transitions from Authoritarian Rule: Prospects for Democracy, ed. Guillermo O’Donnell, Philippe C. Schmitter, and Laurence Whitehead (Baltimore: Johns Hopkins), p. 113

- Govan, Fiona. . The Telegraph (Madrid). 2008 [28 April 2015]. (原始内容存档于2020-11-28).

- Scott B. MacDonald. . Transaction Publishers. 1993: 81 [2020-12-26]. ISBN 9781412822961. (原始内容存档于2020-08-01).

- Flight from Angola (页面存档备份,存于), The Economist (16 August 1975).

- Dismantling the Portuguese Empire (页面存档备份,存于), Time Magazine (Monday, 7 July 1975).