班图斯坦

班圖斯坦(南非語:,英語:;亦稱為班圖家園、黑人家園、黑人國家或簡稱家園)是為南非以及西南非(今納米比亞)的黑人居民保留的領土,是作為種族隔離政策的一部分。南非政府在南非本土建立了10個班圖斯坦,而在鄰近的西南非(當時處於南非管理之下)亦建立了10個班圖斯坦,目的是集中指定族裔群體的人們,從而使這些領土中的每個人均屬同一種族,作為替南非不同黑人種族群體創建“自治”的基礎。

這個術語最初在1940年代後期開始使用,是由“班圖”(在某些班圖語中,意為“人”)以及“斯坦”(在波斯語與西亞、中亞以及南亞一些受波斯語影響的語言中,意為“土地”)兩個詞語合併而成的。對批評種族隔離政府的“家園”()的人士來說,這是一個帶有貶義的詞語。現今,當描述一個缺乏任何真正合法性的地區時,“班圖斯坦”一詞經常用於貶義,指由幾個無關的飛地組成,又或者是來自國家或國際的劃地不公。

南非的四個班圖斯坦——特蘭斯凱、博普塔茨瓦納、文達以及西斯凱(合稱為“特博文西四國”)被宣佈為獨立國家,但這在南非以外沒有得到任何承認。而其他南非班圖斯坦(如夸祖魯、萊博瓦以及庫瓦庫瓦)則獲得部分自治權,但從未獨立。在西南非,奧萬博蘭、卡萬戈蘭以及東卡普里維獲得自決權。隨著種族隔離的結束,班圖斯坦被廢除,並於1994年重新併入南非。

創建

19世紀的英國殖民政府以及隨後的南非政府分別於1913年和1936年建立了“保留地”,旨在將南非黑人與白人隔離。當國民黨於1948年上台時,土著事務部長亨德里克·弗倫施·維沃爾德(即後來的南非總理)在此基礎上建立了一系列措施,重塑南非社會,使白人成為多數人口。建立“家園”或班圖斯坦是這一戰略的核心要素,因為政府的長期目標是讓班圖斯坦獨立。結果,黑人將失去他們的南非公民身份以及投票權,並使得白人可以繼續控制南非。

“在1947年,種族隔離的擁護者提到印巴分治時使用了『班圖斯坦』一詞。然而,這詞很快變成左派以及反種族隔離者所使用的貶義詞,使得國民黨不再使用『班圖斯坦』,並改為贊成使用『家園』一詞”[1]。

“雖然種族隔離是一種意識形態,其源於生存的意志,又或者以不同方式表達對滅絕的恐懼,但阿非利卡人領袖在如何最好地實施種族隔離方面存在分歧。雖然有些人對隔離政策感到滿意,並將其置於社會和經濟等級的頂端,而其他人則真正相信『隔離但平等』的概念。對於後者,分類、隔離以及否定政治權利的意識形態是計劃為南非黑人建立特殊保留地(後來稱為『班圖斯坦』或『家園』)的理由。每個民族都有自己的國家,擁有自己的政治制度和經濟,每個民族都依靠自己的勞動力。這些獨立的國家將以友好和合作的精神與白人南非並存。在他們自己的領域,黑人公民將享有充分的權利”[2]。

維沃爾德認為,班圖斯坦是南非黑人的“原始家園”。1951年,丹尼爾·弗朗索瓦·馬蘭政府推出《班圖公署法》,建立分配給南非黑人種族的“家園”。這些“家園”佔南非土地的13%,而其餘則為白人居住。“家園”由願意合作的部落領導人管理,而不合作的酋長則會被強行罷免。隨著時間推移,執政的黑人精英出現保護“家園”內的個人和經濟利益的想法。雖然這在一定程度上有助於維持“家園”的政治穩定,但他們的立場仍然完全取決於南非政府的支持。

隨著《班圖自治法》於1959年通過,“家園”的作用得到擴展,該法案制定了一項名為“分開發展”的計劃。這使得“家園”成為自治的準獨立國家。在維沃爾德的繼任者巴爾薩澤·約翰內斯·沃斯特的領導下,計劃加緊進行,以作為他的“開明”種族隔離方法的一部分。然而,這項政策的真正目的是實現維沃爾德原本的計劃——使南非的黑人成為“家園”而不是南非公民,從而取消他們作為公民依然擁有的少數權利。沃斯特鼓勵“家園”選擇獨立,因為這將大大減少南非黑人的數量。這一過程透過1970年的《班圖家園公民法》完成,該法正式將所有南非黑人定為“家園”的“公民”,即使他們住在“白人南非”內,同時亦取消了他們的南非公民身份。

在建立“家園”的同時,南非黑人遭到大規模的強迫遷移。據估計,從1960年代至1980年代期間,有350萬人被迫離開其原本的家園,當中許多人被安置在班圖斯坦內。

政府明確表示,其最終目標是徹底清除南非的黑人人口。1978年2月7日,多元關係與發展部長康妮·穆德對眾議院說:

就黑人而言,如果我們的政策是合乎邏輯的結論,那麼就不會有任何一個黑人擁有南非公民身份……南非的每一個黑人最終都會以這種光榮的方式被安置在一個獨立的新國家,這個議會將不再有義務在政治上容納這些人[3]。

但是,這個目標並沒有實現。在南非人口中,只有少數人(在1986年時約佔39%[4])居住在班圖斯坦之中;而其餘的則居住在南非本土,當中許多人都居住在南非市郊的鄉鎮、棚戶區以及貧民窟內。

國際承認

南非境內的班圖斯坦被歸類為“自治”或“獨立”。理論上,自治的班圖斯坦控制著其內部運作的許多方面,但尚未成為主權國家。獨立的班圖斯坦(特蘭斯凱、博普塔茨瓦納、文達以及西斯凱,合稱為“特博文西四國”)的目標是完全擁有主權。實際上除了個別例子之外,這些班圖斯坦沒有任何值得一提的經濟基礎設施,而且這些班圖斯坦的領土大多均為不連貫的。這意味著班圖斯坦只不過是南非控制的傀儡國家。

在“獨立”班圖斯坦的存在期間,南非始終是唯一承認其獨立性的國家。然而,許多國家的內部組織以及南非政府都在遊說他們承認。例如,在特蘭斯凱獨立之後,瑞士–南非協會鼓勵瑞士政府承認這個新國家。1976年,美國眾議院進行表決,決議敦促總統不要承認特蘭斯凱,在此情況下,南非政府強烈遊說國會議員反對該法案。雖然該法案未達到其所需的三分之二票數,但大多數國會議員依然支持該決議[5]。“特博文西四國”都承認其他獨立的班圖斯坦,而南非則通過在“特博文西四國”首都建立大使館來表明其對“特博文西四國”主權概念的承諾。

生活在班圖斯坦

班圖斯坦人普遍貧窮,當地就業機會很少[6]。但是,班圖斯坦內亦確實存在一些促進黑人進步的機會,並在教育和基礎設施方面取得進展[7]。

他們最重要的唯一本地收入來源是提供賭場和上空諷刺表演,國民黨政府禁止這些節目在南非上演,認為是不道德的。這為南非精英提供有利可圖的收入來源,他們在“家園”博普塔茨瓦納建造了諸如太陽城等度假酒店。此外,博普塔茨瓦納還擁有鉑金和其他自然資源,使其成為最富有的一個班圖斯坦。

然而,這些“家園”是依靠南非政府的大量補貼才能得以維持的;例如,在1985年的特蘭斯凱,“家園”85%的收入是來自比勒陀利亞的直接轉移支付。班圖斯坦的政府腐敗,而且很少會有財富流向當地居民,使他們被迫在南非尋找就業機會,成為“客工”。數百萬人需要經常在惡劣的環境下工作,而且每次離開家園的時間均長達幾個月。另一方面,在博普塔茨瓦納只有40%的人口會在“家園”之外工作,因為其能夠建立起像15區以及巴貝萊吉等的工業區。

不出所料,這些“家園”人口在城市黑人中非常不受歡迎,當中許多人都住在貧民窟裡。班圖斯坦人的工作條件往往同樣很差,因為他們在南非本土已經被剝奪所有重要的權利或保護。政府往往只是非常隨意地將個人分配到特定的“家園”內。許多分配到“家園”的人並不是住在或者來自他們被分配到的“家園”,而劃分指定族群的行為亦經常是在任意的基礎上進行的,特別是對於混合種族血統的人。

班圖斯坦領導人被廣泛認為是種族隔離制度的合作者,而當中有些人則成功獲得一些追隨者。大多數“家園”領導人拒絕獨立,因為他們不希望“分開發展”,並承諾在體制內反對種族隔離,而其他人則認為名義上的獨立國家為建立一個沒有種族歧視的社會提供了機會[8]。一般來說,班圖斯坦的領導人並沒有迴避攻擊南非政府的種族政策,並呼籲廢除種族隔離法律(在名義上獨立的國家內廢除)。而班圖斯坦政府和南非的反對黨偶爾亦會提出聯邦解決方案[9]。

解散

1985年1月,國家總統彼得·威廉·波塔宣布,南非黑人將不再因為被迫成為班圖斯坦公民而失去南非國籍,而獨立班圖斯坦內的黑人公民亦可以重新申請南非公民身份;弗雷德里克·威廉·戴克拉克在1987年大選期間代表國民黨表示,“一切努力扭轉黑人工人進入城市的行動都失敗了。這對我們自欺欺人並沒有幫助。經濟需求使城市地區的大多數黑人永久存在……如果沒有政治代表,他們不能年復年地留在南非”[10]。在1989年,戴克拉克接替波塔成為國家總統,1990年3月,戴克拉克宣布他的政府不會給予更多的班圖斯坦獨立[11]。

隨著南非於1994年廢除種族隔離制度,班圖斯坦亦被解散,而其領土則重新併入南非內。非洲人國民大會率先推動實現這一目標,並將此目標作為其改革計劃的核心要素。儘管當地精英們因為會失去“家園”提供的財富和政治權力機會而出現一些抵抗,但重新融合主要是以和平方式來實現的。當中,在解散博普塔茨瓦納以及西斯凱的“家園”時特別困難。在西斯凱,南非安全部隊甚至需要在1994年3月進行干預,以化解政治危機。

從1994年起,南非大部分地區在憲法上被重新劃分成新的省份。

儘管如此,自班圖斯坦解散以來,許多前班圖斯坦或“家園”領導人亦一直在南非政治中發揮作用。部分人參加了首次非種族選舉,而其他人則加入了非國大。曼戈蘇圖·布特萊齊在1976年至1994年期間是夸祖魯“家園”的首席部長。在後種族隔離時期的南非,布特萊齊曾擔任因卡塔自由黨主席以及內政部長。班圖·霍羅米薩從1987年開始在特蘭斯凱“家園”擔任將軍,而自1997年以來則一直擔任聯合民主運動主席。曾擔任南非防衛軍司令的阿非利卡人康斯坦·維爾亞恩將軍派遣了1,500名民兵來保護盧卡斯·曼戈佩,並在1994年對解散博普塔茨瓦納“家園”提出異議。維爾亞恩於1994年創立了自由陣線。盧卡斯·曼戈佩是茨瓦納人部落Motsweda Ba hurutshe-Boo-Manyane的前首領以及博普塔茨瓦納領袖兼聯合基督教民主黨主席,該黨實際上是“家園”執政黨的延續。西斯凱最後一位統治者瓦帕·格佐佐在1994年大選中嘗試加入非洲民主運動,但未能成功。曾統治庫瓦庫瓦的迪夸恩克韋特拉黨為馬盧蒂-阿-普霍富恩格議會的最大反對黨,仍然具有影響力。曾統治加贊庫盧的西莫科黨在吉亞尼當地政府中佔有一席之地。同樣,前夸恩德貝勒首席部長喬治·馬赫蘭古與其他人組成了西達沃耶進步黨,該黨是添比西萊·哈尼以及詹姆斯·塞貝·莫羅卡博士的主要反對黨之一(兩個自治市的領土範圍包括前“家園”)。

班圖斯坦列表

南非班圖斯坦

以下列出的每個“家園”內的族群均為指定的。其中四個名義上是獨立的(特蘭斯凱、博普塔茨瓦納、文達以及西斯凱,合稱為「特博文西四國」)。而其餘六個“家園”則為有限自治:

名義上獨立的國家

| 班圖斯坦 | 首都 | 族群 | 年份 |

|---|---|---|---|

| 烏姆塔塔 | 科薩人 | 1976年–1994年 | |

| 姆馬巴托 | 茨瓦納人 | 1977年–1994年 | |

| 托霍延杜 | 文達人 | 1979年–1994年 | |

| 比紹 | 科薩人 | 1981年–1994年 |

自治實體

| 班圖斯坦 | 首都 | 族群 | 年份 |

|---|---|---|---|

| 吉亞尼 | 聰加人 | 1971年–1994年 | |

| 萊博瓦科莫 | 北索托人 | 1972年–1994年 | |

| 普胡達迪特伊赫巴 | 南索托人 | 1974年–1994年 | |

| 紹曼斯達爾 (事實上) 路易埃維爾 |

斯威士人 | 1981年–1994年 | |

| 夸姆赫蘭加 | 恩德貝萊人 | 1981年–1994年 | |

| 農戈馬 (直到1980年) 烏倫迪 (1980年–1994年) |

祖魯人 | 1981年–1994年 |

第一個“獨立”的班圖斯坦是由凱瑟爾·達利旺加·馬坦齊馬酋長的領導下的開普省科薩人國家——特蘭斯凱。至於夸祖魯則為納塔爾省的祖魯人國家,由祖魯王室成員曼戈蘇圖·布特萊齊以祖魯國王的名義領導國家。

萊索托和斯威士蘭並非班圖斯坦;兩國是獨立國家兼英國前保護國。這兩個國家大部分甚至完全被南非領土包圍,幾乎完全依賴南非。然而兩國從未對南非有任何正式的政治依賴,而且自1960年代從英國獲得獨立以來就被國際社會公認為主權國家。

西南非班圖斯坦

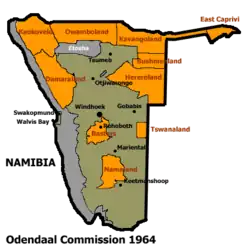

由福克斯·奧登代爾領導的委員會在1964年提出建議之後,西南非(今納米比亞)從1968年開始亦建立了類似於南非的“家園”(或稱班圖斯坦)。1980年7月,該系統改為根據種族來設立獨立政府,而不再僅以地理位置決定。(在這種情況下,“班圖斯坦”一詞可能是不恰當的,因為有些人是科伊桑人而不是班圖人,而巴斯特人的情況則更為複雜。)1989年5月,當西南非開始過渡至獨立時,這些政府亦同時被廢除。在西南非建立的十個“家園”中,只有其中四個獲授予自治權。

在南非以外的情況

“班圖斯坦”一詞已在南非以外的一些情況中使用,通常用於指實際或嘗試創建以種族為基礎的國家或地區。由於班圖斯坦與種族隔離的聯繫密切,這意味著這詞現今通常用作貶義的一種批評形式。

在南亞,斯里蘭卡的僧伽羅人政府被指將泰米爾地區變為“班圖斯坦”[13]。而該術語也用來形容印度賤民的生活條件[14]。

在東南歐,南斯拉夫解體後,巴爾幹半島地區越來越多的小國被稱為“班圖斯坦”[15]。

在尼日利亞,天主教主教馬修·哈桑·庫卡將卡杜納州南部稱為“政府忽視的一個巨大班圖斯坦”[16]。

在中東,西岸地區和加沙地帶有時會被稱為“以色列的班圖斯坦”[17][18][19][20]。

2018年,傑夫·哈爾珀在《國土報》寫道,“『兩國方案』只是意味著以色列對巴勒斯坦的班圖斯坦的一項重大裁決”[21]。

中国学者秦晖认为,中華人民共和國戶籍制度与班图斯坦制度很类似,兩者均是通过强制隔离、二元制的结构,剥夺农民工/黑人的权利,以压低劳动、土地等要素成本,形成“低人权优势”,从而吸引投资、发展制造业、扩大出口,促进经济增长[22][23]。

參見

- 南非種族隔離

- 《班圖家園公民法》

- 種族隔離和種族清洗

- 人民國

- 內部護照

- 中華人民共和國戶籍制度

- 蘇聯居民證制度

參考文獻

引用

- Susan Mathieson and David Atwell, "Between Ethnicity and Nationhood: Shaka Day and the Struggle over Zuluness in post-Apartheid South Africa" in Multicultural States: Rethinking Difference and Identity edited by David Bennett ISBN 0-415-12159-0 (Routledge UK, 1998) p.122

- Norman, Kajsa. Into the laager. Afrikaners living on the edge. Jonathan Ball Publishers. 2016. ISBN 978-1-86842-736-9. Page 106.

- Söderbaum, F. . Springer. 2004-10-29 [2019-05-23]. ISBN 9780230513716. (原始内容存档于2019-08-15) (英语).

- . www.nelsonmandela.org. [2019-05-23]. (原始内容存档于2017-10-17).

- Pitterman, Shelly. (PDF). Southern Africa Perspectives. (原始内容存档 (PDF)于2019-12-18).

- . Colorado.edu. [7 June 2012]. (原始内容存档于3 December 2012).

- . [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-08-15).

- . [2019-05-23]. (原始内容存档于2019-08-14).

- (PDF). South African Institute of Race Relations. [2019-05-23]. (原始内容存档 (PDF)于2018-11-27).

- Gardner, John. Politicians and Apartheid: Trailing in the People's Wake. Pretoria: Human Sciences Research Council. 1997. pp. 71–72.

- Bertil Egerö. South Africa's Bantustans: From Dumping Grounds to Battlefronts (页面存档备份,存于). Sweden: Motala Grafiska. 1991. p. 6.

- (PDF). [19 August 2016]. (原始内容 (PDF)存档于26 June 2016).

- "The Tamil areas were on the one hand colonised, and on the other, by a policy of "benign neglect", turned into a backyard bantustan." Ponnambalam, Satchi. Sri Lanka: The National Question and the Tamil Liberation Struggle, Chapter 8.3, Zed Books Ltd, London, 1983.

- "Gaurav Apartments came up 15 years ago as the realisation of the dream of Ram Din Rajvanshi to carve out secure, dignified residential space for dalit families that can afford to buy a two or three-bedroom flat rather than as a "bantustan" for low-caste people." Devraj, Ranjit. Dalits create space for themselves (页面存档备份,存于), Asia Times Online, 26 January 2005.

- Mocnik, Rastko. Social change in the Balkans (页面存档备份,存于), Eurozine, 20 March 2003. Accessed 16 June 2006.

- . 9 April 2018 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).

- . 5 April 2018 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).

- . 8 April 2018 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).

- Eid, Haidar. . www.aljazeera.com. [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).

- . 10 March 2015 [2019-05-24]. (原始内容存档于2019-05-24).

- Halper, Jeff. . 21 September 2018 [2019-05-24]. 原始内容存档于2018-09-21 –Haaretz.

- . 独立中文笔会. 2018-08-03 [2019-05-12]. (原始内容存档于2021-01-17).

- . 钝角网. 2018-08-06 [2019-05-12]. (原始内容存档于2019-05-12).

來源

- 書籍

- Boddy-Evans, Alistair (2006): Apartheid Legislation in South Africa (页面存档备份,存于). African History en About.com.

- Bosch, Alfred (1993): ¿El fin de los bantustanes? (页面存档备份,存于). Hacia un cambio en África (页面存档备份,存于) No 17/1993.

- D' Amato, Anthony, A. (1966): Apartheid in South West Africa: Five Claims of Equality. 1 Portia Law Journal 59.

- D' Amato, Anthony, A. (1966): The Bantustan Proposals for South-West Africa. Journal of Modern African Studies 4, 2.

- Dierks, Klaus Dr. (2005): Chronology of Namibian History. En www.klausdierks.com (页面存档备份,存于)

- Erwin, James, L. (2003): Footnotes to History.

- Gordon, Raymond G., Jr. (2005): Languages of Namibia. Ethnologue: Languages of the World. Decimoquinta edición. Dallas, Tex.: SIL International. Versión en línea: www.ethnologue.com(页面存档备份,存于)

- Hopwood, Graham (2005): Regional Councils and Decentralisation: At the Crossroads. Analyses And Views Edition 2/2005. Namibia Institute for Democracy.

- Knight, Richard (1984): Black Dispossession in South Africa: The Myth of Bantustan Independence. Nueva York: The Africa Fund.

- Mandela, Nelson (1996): Mandela: An Illustrated Autobiography. Boston: Little, Brown and Company. ISBN 0-316-55038-8

- Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación (España) (2004): República de Sudáfrica Monografías de la Oficina de Información Diplomática (OID) 166/2004.

- Odendaal, La Comisión (1964): Report of the Commission of Inquiry into South West Africa Affairs, 1962-1963. Pretoria.

- Tazón Serrano, Santiago (2008): Apartheid y Estado: Desigualdad ante la ley y fragmentación de población y territorio (页面存档备份,存于) ISBN 978-84-691-8052-5

延伸閱讀

- Halbach, Axel, J. (1976): Die südafrikanischen Bantu-Homelands – Konzept – Struktur – Entwicklungsperspektiven. IFO – Institut für Wirtschaftsforschung München; Afrika-Studien Nro. 90. ISBN 3-8039-0129-4

- Horrell, Muriel (1973): The African Homelands of South Africa. South African Institute of Race Relations. ISBN 0-86982-069-9

- Kaur, Abnash (1995): South Africa and Bantustans. Delhi: Kalinga Publications. ISBN 81-85163-62-6

- Lang, Andrea (1999): Separate Development und das Departement of Bantu. Administration in Südafrika – Geschichte und Analyse der Spezialverwaltung für Schwarze. Arbeiten aus dem Institut für Afrika-Kunde 103. Hamburgo: Verbund Stiftung Deutsches Übersee-Institut.

- Rogers, Barbara (1972): South Africa: The Bantu Homelands. Londres: Christian Action Publications. ISBN 0-901500-21-6

外部連結

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:班圖斯坦 |

- Bantustan policy

- Encyclopædia Britannica, Bantustan (页面存档备份,存于)

- El Apartheid después del Apartheid (页面存档备份,存于) Consecuencias sociales de la segregación racial en la Sudáfrica actual. Por María Alicia Divinzenso.

- Geopolítica en el África austral (页面存档备份,存于) Por Rosa Fraile Martín y Teresa Güemes Gutiérrez.

- Sudáfrica: cambios constitucionales y poder compartido (页面存档备份,存于) Por Secundino González Marrero.

- Información general sobre Namibia (页面存档备份,存于)

- Plan Bantustán para Gaza (页面存档备份,存于) Artículo del periódico The Guardian. (en inglés)

- Sitio de (UNTAG) Grupo de asistencia de la ONU durante el proceso de transición a la independencia de Namibia (en inglés).