高加米拉戰役

高加米拉戰役( 希腊语:Γαυγάμηλα;英语:Battle of Gaugamela),又稱阿貝拉戰役,發生在前331年10月1日,是亞歷山大大帝率領馬其頓軍隊與大流士三世波斯軍隊對決的一場戰役。這場戰役是兩位國王之間的第二次對決,最終亞歷山大徹底摧毀了波斯的軍事力量,注定了波斯帝國的滅亡[7]。

| 高加米拉戰役 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 亞歷山大大帝東征的一部分 | |||||||||

《亞歷山大大帝在阿貝拉戰役擊敗大流士》,由雅克·庫爾圖瓦所繪。 | |||||||||

| |||||||||

| 参战方 | |||||||||

| 泛希臘同盟 |

| ||||||||

| 指挥官与领导者 | |||||||||

| 兵力 | |||||||||

|

| ||||||||

| 伤亡与损失 | |||||||||

高加米拉 高加米拉戰場位置 | |||||||||

前331年,波斯的大流士三世領的10萬軍隊(號稱百萬)、戰象15頭、刀輪戰車200多輛,駐紮在底格里斯河左岸的高加米拉村,企圖阻止亞歷山大繼續東侵;亞歷山大則率步兵4萬、騎兵7000趕來迎戰。戰場在布末杜斯(Bumodus)河岸一座名為高加米拉的村莊附近,該地名的字面意義為「駱駝屋」,靠近古代城市阿貝拉一帶,即現代伊拉克的艾比爾。此戰中大流士的人數遠多於亞歷山大的軍隊,以至於現代學者評論「勝利的概率已經低到讓大多數經驗豐富的軍人選擇放棄[8]」。

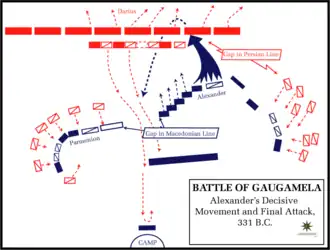

儘管人數壓倒性的劣勢,亞歷山大命令軍隊與波斯軍展開會戰,他令其右翼斜向楔入,波斯左翼騎兵迂迴迎擊遠征軍右翼卻先勝後敗,波斯的刀輪戰車亦未奏效。亞歷山大重採伊蘇斯戰役的戰法,率騎兵直接插入敵軍左翼的缺口,直撲大流士三世的指揮營。大流士三世以為敗局已定,再度逃跑,波斯軍頓時群龍無首,全線潰敗。亞歷山大透過優異的戰術和聰慧運用騎兵,成功擊敗波斯,據阿利安記載,波斯軍損失超過15萬人,遠征軍則僅以數千人的代價贏得了這場重要戰役。此戰大流士三世威望盡失,注定了日後被部將殺害的命運,也注定阿契美尼德帝國的滅亡。

背景

在前333年11月,波斯王中之王大流士三世在伊蘇斯戰役敗給亞歷山大大帝,不僅自己王后斯妲特拉和自己母親西緒甘碧絲被俘,連兩個女兒斯妲特拉、德莉比娣絲也淪為階下囚。亞歷山大在伊蘇斯戰役中的勝利,也使他完全穩固了小亞細亞西部和南部的控制區,而大流士被迫退回巴比倫城來重組他戰後殘餘的部隊[9]。

得勝的亞歷山大軍隊於隔年前332年發動泰爾圍城戰,在歷經1月至6月的圍攻下,攻佔了這座戰略城市,並控制了黎凡特地區。緊接著亞歷山大繼續進攻埃及的門戶,爆發加薩圍城戰。加薩的波斯軍因為人數劣勢,加上埃及的駐軍之前在伊蘇斯戰役中被抽調一空,加薩城隨即寡不敵眾而陷落,埃及也因為缺乏抵抗力量而向亞歷山大投降[10]。

大流士試圖與亞歷山大和談

大流士試圖透過外交手段來阻止亞歷山大進一步入侵他的帝國,古代歷史學家們對於大流士的和談有著不同版本的描述,這些描述中顯示至少有三次議和企圖[11]。

古代歷史學家查士丁、阿里安、庫爾提烏斯·魯福斯主要書寫於一世紀和二世紀之間,他們都提到大流士三世在伊蘇斯戰役後就寫信給亞歷山大,信中要求亞歷山大從亞細亞撤軍,並釋放所有俘虜,為此查士丁和庫爾提烏斯·魯福斯都有提到大流士願提供大量贖金,但阿里安則沒有,另外庫爾提烏斯·魯福斯提到該信的語氣令人感到冒犯。無論如何,亞歷山大拒絕了這個條件[12]。

第二次和談嘗試發生在泰爾城被攻破之後,大流士願意讓亞歷山大娶自己的女兒斯妲特拉,並把哈里斯河以西的國土都割讓出去。查士丁對此和談描述較少,也沒有提到讓女兒和親,僅說要割讓一部分國土[13]。一世紀的古希臘歷史學家西西里的狄奧多羅斯不僅提到大流士願意割讓哈里斯河以東的領土,也願意用一大筆金錢換回家人並締結一份友好條約,然而僅有狄奧多羅斯提到亞歷山大隱藏了這封大流士的求和信,他在與夥友們的戰爭會議討論中也不拿出來,讓決議結果成功往自己期待的方向進行,讓戰事繼續。因此亞歷山大再一次拒絕了大流士的議和[14]。

在第二次議和失敗後,大流士三世開始準備下一場決戰,同時他也不放棄議和的希望。當亞歷山大從埃及出發之時,大流士再一度發起第三次議和,這次也是最後一次嘗試。大流士這次議和的條件更加優渥,他讚美亞歷山大仁慈地對待他的母后西緒甘碧絲,並願意割讓幼發拉底河以西的領土,把一個女兒嫁給他,以及30,000塔蘭同銀子,以及阿契美尼德帝國共治者之位。只有狄奧多羅斯的記載提到亞歷山大把這些議和條件公布被他的夥友們,但其中只有帕曼紐發表意見,這位老臣說:「如果我是亞歷山大,我就會接受這個提議」。然而亞歷山大回答:「如果我是帕曼紐,我也會接受這個提議,但我是亞歷山大」。並拒絕了波斯議和的來使,並堅持整個亞細亞只會有一位國王,他要求大流士要嘛向他投降,要嘛與他在戰場上決戰,來決定誰才是亞細亞唯一的王[15]。

其他古代歷史學家有關第三次議和記載也與狄奧多羅斯的類似,僅在細節有些差異。狄奧多羅斯、庫爾提烏斯、阿里安都提到大流士是派出一位議和使節[16],然而查士丁和普魯塔克則說是大流士寫了一封議和信[17]。此外,普魯塔克和阿里安都提到贖回大流士家人的贖金是10,000塔蘭同,但狄奧多羅斯、庫爾提烏斯、查士丁提供的數字則是30,000塔蘭同。僅有阿里安認為這次議和是在泰爾城被攻破之後,但其他歷史學家則說在高加米拉戰前[18]。無論如何,大流士這次的議和舉動再次失敗,他開始專心於軍備,準備與亞歷山大展開另一次大決戰[19]。

大戰之前

自從伊蘇斯戰役之後兩年,亞歷山大佔據了東地中海沿岸和埃及,解除了波斯海軍對希臘本土的威脅。前331年亞歷山大安頓好埃及事務,於春季回到了泰爾城[20],開始從敘利亞往波斯帝國中心地帶進軍。亞歷山大在同年7月或8月左右進軍至幼發拉底河西岸泰普撒克斯[21],阿里安提到大流士命馬扎亞斯率領3,000名騎兵並在泰普撒克斯附近的幼發拉底河渡口防守,但他聽聞亞歷山大大軍將至就倉皇逃跑,讓馬其頓軍在沒有什麼抵抗下渡過了幼發拉底河[22]。

亞歷山大進軍美索不達米亞北部

亞歷山大渡過幼發拉底河後,他繼續沿著北邊的道路朝巴比倫前進,而不是走東南向巴比倫最短路線進軍,一來是他可以讓幼發拉底河和亞美尼亞山脈作為他左側的屏障,二來是這條道路也較易獲得補給,還可以讓軍隊避暑,而東南向最短路線沒有這些優點。馬其頓軍截獲幾個波斯軍斥侯,從他們口中獲得大流士三世率領大軍駐在底格里斯河對岸,準備阻止亞歷山大渡河。亞歷山大率軍來到底格里斯河,沒有發現大流士的軍隊也沒有發現有守軍在渡口,因此馬其頓軍無受阻礙的渡過底格里斯河[22]。

古希臘歷史學家狄奧多羅斯有提到大流士派遣馬扎亞斯率部防守底格里斯河渡口,然而他沒有把這件任務放在心上,因為他巡視過渡口後發現當前水流太過湍急,水也很深,不可能渡河。馬扎亞斯因此疏忽了渡口防禦,而轉身從事其他工作,狄奧多羅斯和庫爾提烏斯提到他派兵去附近地區進行焦土政策,準備讓敵軍讓無法渡河時也湊不到糧草[23]。

馬其頓軍隊渡過底格里斯河之後,一場月食發生[22],因此現代學者可以通過計算,測定這場戰役發生在前331年10月1日[24]。亞歷山大渡河後往南沿著底格里斯河東岸而下,在渡河後第四天時,馬其頓斥候回報前方發現波斯軍一支不超過一千人的騎兵隊,他連忙從大軍抽掉出一支騎兵前去攻擊波斯騎兵,因為寡不敵眾波斯人連忙逃跑,多數波斯騎兵撤離,但仍有一些波斯人被馬其頓騎兵趕上而被殺,還有人被俘。透過這些戰俘,亞歷山大得知大流士的大軍就在不遠之處,駐紮在高加米拉附近[25]。

戰略分析

一些後世的軍事研究者批評波斯軍沒有在亞歷山大進軍美索不達米亞北部時,對敵軍進行阻擊或騷擾,也沒有突襲馬其頓軍過長的補給線[26]。古典派歷史學者彼得·M·格林推測,亞歷山大選擇北線來進軍是出乎波斯意料,那條路線沒有波斯軍防守,大流士可能推估亞歷山大會走最近的東南線直接來到巴比倫,如同前401年小居魯士在庫納克薩戰役前走的路徑一樣,大流士運用焦土戰術和刀輪戰車都是想複製那場戰役的戰術。如果亞歷山大選擇東南道路,就算沒有波斯軍馬扎亞斯的焦土戰術,這條路徑上缺少的補給也會讓馬其頓軍陷入困局,馬其頓士兵也會因天氣炎熱而疲憊不堪,很有可能會在庫納克薩平原上被大流士三世擊敗。當亞歷山大選擇了北線,馬扎亞斯只得帶回這條消息返回巴比倫城,第一時間大流士很可能想要阻止亞歷山大渡過底格里斯河,但這項計畫很快因亞歷山大快速過河而失利,最終大流士只得臨時選擇他當前最適合的戰場高加米拉作為決戰地點[27]。而另一位歷史學者約納·倫德林持相反的意見,認為從頭開始高加米拉就是大流士精挑的戰場,是馬扎亞斯故意放亞歷山大過河,誘導馬其頓軍來到波斯選好的戰場上來[28]。

在戰役前夕,亞歷山大的大將帕曼紐提議,應該發動夜襲來對付擁有壓倒性數量優勢的波斯軍。而亞歷山大回答說,偷來的勝利是不光彩的,他要正大光明奪得勝利,事實證明亞歷山大判斷是正確的,因為大流士擔心遭受馬其頓軍夜襲,命令他的軍隊整晚站立保持清醒和警覺,而馬其頓軍則是充分休息[29]。

位置

大流士選擇了一個平整、開闊的平地,在這裡他可以讓大的軍隊完全展開,不像兩年前於伊蘇斯戰役他受限於狹窄的戰場,無法有效佈署大軍。大流士甚至讓他的士兵事先平整戰場環境,來給他200輛刀輪戰車提供最佳的使用環境,儘管這些刀輪戰車沒有在後來的戰鬥中發揮功效。這塊平地上僅有少量的小丘,也沒有河流或水池保護亞歷山大的側翼,平坦的地形讓馬其頓軍沒有任何地形優勢,更使波斯軍可以有效利用數量優勢的騎兵,而此時秋季天氣也轉溫和且乾操[30]。關於戰場上的準確位置,學者們多數同意考古學家馬爾克·奧萊爾·斯坦因在1938年提出的地點,即現代伊拉克摩蘇爾以東的地點(36.36°N 43.25°E)[31]。

波斯軍規模

現代估計

| 單位 | 低估值 | 高估值 |

|---|---|---|

| 步兵 | < 40,000[32] | > 40,000 |

| 騎兵 | 12,000[33] | 40,000[34] |

| 長生軍 | 10,000 | 10,000 |

| 希臘傭兵 | 8,000[33] | 10,000 |

| 巴克特里亞騎兵 | 1,000[6] | 2,000 |

| 弓兵 | 1,500 | 1,500 |

| 刀輪戰車 | 200 | 200 |

| 戰象 | 15 | 15 |

| 總數 | 52,000+ [33] | 120,000[35] |

大流士三世從帝國各地招來部隊和士兵,組成了一支龐大的軍隊,意圖利用人數優勢粉碎亞歷山大。可能波斯阿契美尼德的軍隊人數有超過100,000人[35],學者Warry (1998) 推測波斯軍總數91,000人,學者Welman估90,000人,而學者Thomas Harbottle則是估120,000人。有一估算波斯軍有25,000輕盾兵[35]、10,000長生軍[36]、2,000名古希臘重裝步兵傭兵[6]、1,000名巴克特里亞人[6]、40,000名騎兵[34]、200輛刀輪戰車[29]和15頭戰象[37]。學者漢斯·戴布流克認為古代管理因素,推測波斯軍騎兵數量在12,000人,波斯軍重步兵可能少於馬其頓重步兵數量,推測波斯的希臘總傭兵的數量在8,000人[33]。

古代文獻記載

根據阿里安的記載,大流士的軍隊數量計有40,000名騎兵和1,000,000步兵[37]。西西里的狄奧多羅斯則是記載200,000名騎兵和800,000步兵[39]。普魯塔克的數字則是全軍1,000,000人,沒提到組成成份[40]。而根據庫爾提烏斯·魯福斯的記載,則是45,000名騎兵和200,000名步兵[41]。此外,從阿里安、狄奧多羅斯和庫爾提烏斯數字,大流士有200輛刀輪戰車,阿里安還提到有15頭戰象[37],以及2,000名古希臘重裝步兵傭兵在波斯軍帳下[6]。

從阿里安的記載中提到,印度人所組成部隊也在波斯軍之中,阿里安解釋道「有巴克特里亞边境上的一些印度部族,加上索格地亚那人和巴克特利亚人。以上这些部队都由巴克特利亚總督貝蘇斯指挥。」[42],該文提到的印度人可能來自犍陀羅地區,阿里安又提到「阿拉霍西亞總督巴散提斯(Barsentes)率领的阿拉霍西亞人和所谓的印度山地人」,可能這支「印度山地人」部隊來自薩塔吉底亞或是興都許[42]。

儘管大流士三世在總人數上有大量的優勢,但他的士兵在軍事素質上與亞歷山大大帝的士兵有一段落差,亞歷山大的步兵夥友裝備六米左右長的薩里沙長矛,並有充足的訓練和實戰經驗。相比大流士的波斯軍步兵在裝備和訓練都低於馬其頓聯軍的步兵夥友和古希臘重裝步兵,大流士僅有2,000名古希臘重裝步兵傭兵、國王衛隊和10,000名長生軍可以與之抗衡[6][36]。波斯軍的希臘傭兵以方陣陣型作戰,裝備的不是重盾,而是不超過三米的長槍,甚至長生軍的長槍也才兩米。在其他的波斯軍步兵中,最重裝的部隊是亞美尼亞步兵,他們的裝備接近古希臘風格,且很可能也依方陣方式作戰。其餘其他的部隊就是像阿契美尼德帝國傳統上配帶弓和箭的輕裝步兵。大流士從東方各省和西徐亞人部落招募優秀的騎兵,也為了佈署刀輪戰車,更從印度那得到15頭戰象,但是戰象似乎沒有用在戰鬥中[43]。

馬其頓聯軍規模

| 兵種 | 人數 |

|---|---|

| 重步兵 | 31,000 |

| 輕步兵 | 9,000 |

| 騎兵 | 7,000 |

亞歷山大大帝所率了聯軍包含馬其頓王國軍和希臘科林斯同盟軍,以及一些希臘傭兵和培奧尼亞和色雷斯盟友提供的部隊。根據阿里安記載,亞歷山大的軍隊共有40,000名步兵和7,000名騎兵。許多學者基本上同意馬其頓的陸軍此時有31,000名步兵,含傭兵和希臘盟友提供的古典重裝步兵作為預備隊,還有一支9,000名輕步兵由輕盾兵和一些弓兵組成。聯軍的騎兵部隊有7,000人[4]。

戰線佈署

波斯軍

波斯軍隊率先完成戰場上的佈署。大流士從他的東方總督和和已結盟的斯基泰部落招募了優秀的騎兵,並佈署刀輪戰車。為此了讓戰車有更好發揮,他還事先下令將戰場上的灌木給移走。大流士還有15頭印度戰象,由印度象夫駕馭[44],儘管這些戰象似乎沒有與敵交戰,後面有提到牠們在波斯大營內被俘,顯示牠們因體力耗盡而撤退回營[45]。

按照戰後馬其頓軍繳獲的文件,大流士一開始依照波斯傳統,將自己佈署於全軍中央,率領他最好的步兵。在他的右邊是卡里亞騎兵、希臘僱傭兵和波斯騎兵衛隊等環繞著自己。在中軍右邊,他安置了波斯步兵衛隊長生軍和金蘋果衛隊,與印度騎兵和和他的阿邁迪弓兵[29]。

波斯大軍兩側都佈署騎兵,其中貝蘇斯率領波斯全軍左翼軍隊,根據阿里安記載,左翼最先是1,000名巴克特里亞騎兵、1,000名大益騎兵、阿拉霍西亞騎兵、波斯步騎混編部隊、蘇錫安那騎兵。接著是100輛刀輪戰車,接續為8,000名巴克特里亞騎兵,和2,000名斯基泰騎兵。波斯軍中央是波斯步兵、巴比倫和卡度斯部隊和其他各種民族的步兵。據阿里安記載,波斯大流士親自率領衛隊坐鎮全軍中央[29],然而在狄奧多羅斯則說大流士在左翼率領騎兵衛隊準備與亞歷山大對決[46]。

波斯全軍右翼由馬扎亞斯率領,旗下有敘利亞部隊、米底亞部隊、北美索不達米亞部隊、帕提亞部隊、塞迦部隊、塔巴里斯坦部隊、希爾卡尼亞部隊、高加索阿爾巴尼亞部隊、薩塞西尼亞部隊、卡帕多奇亞和亞美尼亞騎兵,其中卡帕多奇亞和亞美尼亞騎兵佈署於右翼其他騎兵前面,領導攻勢。阿爾巴尼亞和巴勒斯坦的騎兵被派去包圍希臘左翼。根據庫爾提烏斯的記載,阿邁迪的部隊是弓兵[47]。

馬其頓聯軍

亞歷山大遠征軍中央為馬其頓方陣,兩側為騎兵。在指揮上全軍分成兩翼,全軍右翼由亞歷山大指揮,左翼指揮官是帕曼紐擔任[48]。在右翼騎兵,亞歷山大佈署了夥友騎兵和培奧尼亞騎兵和希臘輕騎兵,其中亞歷山大自身率領夥友騎兵。雇傭騎兵分成兩部,一部分分到右翼騎兵處,剩下的佈署在步兵方陣旁邊的阿格里亞部隊和希臘弓箭手前面。聯軍中央方陣是步兵夥友組成的馬其頓方陣[29]。

在左翼騎兵前緣是克里特傭兵,後方是色薩利騎兵、希臘聯軍騎兵,其中帕曼紐親自率領色薩利騎兵,他們受命堅守陣線,直到待右翼發起決定性突擊之時。在聯軍全軍第一道陣列後面,由僱傭軍組成第二道陣列,以因應各種突發狀況。因為馬其頓聯軍人數上比波斯軍少很多,其全軍戰線長度僅只有波斯軍的一半,整個馬其頓聯軍軍形成一個空心方陣,兩翼部隊正面外朝45度以因應波斯的側面攻擊,整體步騎比例約為5:1[49][50]。

戰役過程

亞歷山大的戰術

戰役開始亞歷山大命令步兵方陣以斜型陣列朝波斯軍中央的前進,並使兩翼部隊正面外朝45度,防止波斯騎兵迂迴攻擊。而波斯軍這邊,大流士派遣一支大部隊,由騎兵和一些波斯正規軍所組成,去攻擊馬其頓聯軍左翼的帕曼紐[51]。

在戰術上,亞歷山大大帝施展一套不尋常的戰術,而後世的將領也很少效法這方法。當雙方步兵逐漸交鋒起來之時,亞歷山大自己率領夥友騎兵和右翼騎兵開始慢慢朝戰場右方移動,他計畫做出有意繞到波斯騎兵左翼側面的舉動,誘使大流士派出騎兵做出相對應的策略,同樣也跟著亞歷山大對等移動,促使波斯軍的佈陣因派出部隊而使主戰線發生一個暫時性的缺口,並趁著機會即時對這個缺口發起決定性一擊,突破後往波斯軍總帥大流士方向擊去。這套戰術需要在時機和部隊調動上有個完美的掌握,且需由亞歷山大一馬當先、身先士卒發動這一決定性衝鋒。這戰術也需要確保敵方統帥按照自己設想的計畫行動,因為大流士戰前為了確保戰場上平整,有事先派人整理戰場。他為了不要讓亞歷山大的騎兵往右移動太遠,離開他預設的範圍,就算他記取伊蘇斯戰役的失敗而不想輕易改變自己的布陣,也被迫派出騎兵部隊來阻止亞歷山大繼續往右移動,露出戰線上的破綻[52]。

馬其頓軍右翼的騎兵戰鬥

_between_Alexander_and_Darius%252C_who_is_in_flight_(1696).jpg.webp)

亞歷山大自己率領騎兵開始慢慢朝右方移動,騎兵後方隱藏一隊輕裝部隊一同向右行動,同時大流士為了阻止亞歷山大繼續向外移動,令波斯左翼騎兵向外延伸,意圖包抄馬其頓右翼。亞歷山大為了進一步誘使大流士派出更多部隊而露出戰型上的破綻,他讓自軍右翼最外側的希臘雇傭騎兵與波斯軍左翼斯基泰騎兵先發生交戰,隨後在這邊波斯軍左翼騎兵與馬其頓右翼騎兵開始一段激烈且持久的騎兵戰,儘管波斯騎兵有著人數上很大的優勢,一度讓馬其頓騎兵陷入苦戰,但在亞歷山大小心運用增援騎兵,且有效的讓增援騎兵發起衝鋒投入戰鬥,有效抵禦住波斯的騎兵攻擊,這也迫使波斯軍開始調動起來,持續往此處派出增援騎兵,這對亞歷山大尋求一個決定性一擊製造重要的時機。古希臘歷史學家阿里安如此記載[53]:

| 大流士看到這情況,深恐馬其頓部隊開到不平整的地方去,使他的戰車失去作用,於是就下令他的左翼前沿部隊包抄亞歷山大率領的馬其頓聯軍右翼,以阻止他們再向右延伸。針對大流士的這一著,亞歷山大下令米尼達斯(Menidas)所率希臘雇傭騎兵向他們衝擊。於是大流士的斯基泰騎兵和跟他們編在一起的巴克特里亞騎兵就同時向他們撲來,以其數量上壓倒的優勢把他們趕了回去,這時亞歷山大命令培奧尼亞的阿里斯頓帶領培奧尼亞前哨騎兵和希臘雇傭部隊去增援攻擊斯基泰騎兵,於是波斯軍遲疑起來。但其餘的巴克特里亞部隊,一經和培奧尼亞騎兵以及外籍部隊交手,馬上就使開始往後逃跑的友鄰部隊壯了膽,重又投入了戰鬥。於是一場近距離的騎兵會戰展開了。亞歷山大的人馬大批倒地,這是因為波斯軍佔有數量上的壓倒優勢,也是因為斯基泰的騎手和馬匹都有較好的護身甲。即使如此,馬其頓部隊還是堅決頂住了敵軍的衝擊,而且一隊接著一隊地英勇衝擊敵陣,還是把敵軍給擊退了[53]。 | ||

| ——阿里安 3.13 | ||

在亞歷山大派出或許是右翼最後預備隊阿瑞提斯的前哨騎兵,讓他們發動攻擊,至此局勢終於對馬其頓聯軍有利。然而到了此時,這場騎兵戰鬥已經幫助亞歷山大牽制足夠的波斯騎兵,也讓波斯軍因為派遣部隊自行產生出一些缺口了,亞歷山大等待的戰機出現了,使亞歷山大準備發起決定性的衝鋒[54]。

| 這時大流士已把整個部隊都調上來。亞歷山大派阿瑞提斯去攻擊企圖向希臘右翼迂回包抄的波斯騎兵。他本人率部在短時間以縱隊形式向前

推進。在此之前,他曾派騎兵去截擊向希臘右翼迂回的波軍,當他知道這些騎兵已將波斯軍部隊前沿稍有突破時,他立即轉向突破口,命令夥友騎兵和面對突破口的部隊一同組成楔形突擊隊,親自率領朝突破口快速沖去,高喊殺聲,直撲大流士[54]。 |

||

| ——阿里安 3.14 | ||

其他陣線的戰鬥

就在亞歷山大讓馬其頓右翼與波斯軍左翼進行騎兵戰鬥的同時,大流士命波斯軍戰線前沿數百輛的刀輪戰車,加速衝向馬其頓軍。馬其頓軍最前沿的阿格瑞安部隊使用標槍先行攻擊,那些在標槍攻擊後倖存的刀輪戰車繼續衝向馬其頓防線。然而在馬其頓士兵訓練有素的配合下,其防線讓出多個通道,讓戰車直接穿過防線,馬其頓士兵幾乎毫髮無傷。波斯戰車接著被防線後面的馬其頓持盾衛隊和騎兵從後方追殺,使波斯軍的刀輪戰車沒有發揮甚麼功效。緊接著,雙方中央步兵開始短兵交戰[53]。

因為戰役一開始亞歷山大率右翼部隊往右前進的關係,因左右進軍方向不同而發生脫節,這個缺口出現在馬其頓軍中央主戰線步兵夥友西米亞斯旅團和波利伯孔旅團之間出現缺口,這讓大批的波斯部隊從這個缺口攻入,一支波斯和印度騎兵更是從此突破馬其頓軍後方的第二道陣列,直撲馬其頓軍大營,意圖解救大流士的母親西緒甘碧絲。而關押在大營內的波斯戰俘立即鼓動起來,一起攻擊大營的輜重部隊,而馬其頓軍第二陣列指揮官隨即派人回軍,才擊退波斯部隊。另一方面,就在亞歷山大往波斯軍中央突擊時,統率馬其頓軍左翼的帕曼紐陷入困境,大批大批的波斯軍騎兵衝向左翼的正面和側翼,在此的色薩利騎兵拼死抵擋,此地的馬其頓軍陷入苦戰之中[55]。

亞歷山大的決定性攻勢

_02.jpg.webp)

在馬其頓右翼,亞歷山大對波斯軍缺口發起衝鋒,他把部隊組成了一個巨大的楔形陣,親自帶頭衝鋒。他奮不顧身親率騎兵與波斯部隊廝殺,並往波斯軍中央陣線夾擊,波斯不死軍和希臘僱傭軍紛紛被突破,而其他的波斯軍部隊忙著與馬其頓步兵作戰,無法反制亞歷山大的突擊,讓馬其頓騎兵直撲大流士。頓時大流士三世陷入危險當中,現代主流觀點根據阿里安的記載,普遍認為大流士率先逃走,認為他因心驚膽跳而跳上一匹快馬瘋狂逃命,導致波斯軍的其餘部隊也跟著他撤退,波斯軍中央陣線開始潰散[56]。

| 亞歷山大親率騎兵奮不顧身撲向波斯部隊,亂推硬擠地衝殺,用長矛狠紮猛刺他們的臉。馬其頓方陣嚴整堅實、長矛如林,也已緊緊逼來。不一會,本已提心吊膽的大流士,這時看到四面八方已陷入險境,於是他頭一個撥轉馬頭,溜之大吉[54]。 | ||

| ——阿里安 3.14 | ||

然而另一位古希臘歷史學家西西里的狄奧多羅斯記載,當亞歷山大逐漸靠近大流士時,他向大流士丟了一支標槍,但沒有射中大流士,反而射中大流士身後的戰車駕駛,而駕駛中槍落地。這使得波斯軍中離大流士有一段距離的士兵誤以為國王陣亡了,起初一部分人開始潰逃,之後從一個接著一個潰退,到一小群接著一小群潰逃,終使得大流士的衛隊全面敗退,當大流士發覺身旁的士兵們都潰散了,開始撤退。最後才演變成波斯軍全線潰散[57]。此外,古代美索不達米亞的《巴比倫天文日誌》中的記載相比也與阿里安有很大的不同,從這份古代楔形文字泥板得知,當時是波斯軍隊先捨棄大流士潰逃。記載到:

| ....敵對兩方互相交戰,....遭受嚴重打擊,他的軍隊遺棄了國王,也遺棄了他們的城市,他們逃到庫提地區去了[58]。 | ||

| ——巴比倫天文日誌 | ||

馬其頓左翼的戰鬥

尚不知道大流士遁逃的波斯右翼指揮官馬扎亞斯,幾乎獲得對馬其頓軍左翼的勝利,而就當亞歷山大正要追擊大流士時,接到了帕曼紐處境危急的求援。帕曼紐的左翼此時已經被人數優勢的波斯右翼騎兵給圍住,從各個方向遭到敵人攻擊,面臨崩潰的局面。亞歷山大當前只有兩個選項,一個是繼續追擊大流士並很可能可以擊殺他,但會面臨自己的軍隊損失慘重的可能,另一個選項是先去救援帕曼紐和左翼,但會放讓大流士安然逃進山區。亞歷山大很快地選擇救援自己的軍隊,決定戰後後再追尋大流士[59]。

在亞歷山大回軍的路上,他與先前從馬其頓缺口攻入的波斯、印度騎兵殘兵遭遇。在擊退他們後,亞歷山大與波斯軍主力對決上,根據阿里安記載,雙方在這處發生本戰役中最大的騎兵戰,騎士們在戰鬥中拼命互相砍殺,這場激烈的戰鬥讓亞歷山大部將赫費斯提翁、科那斯、米尼達斯也受了傷。但因為波斯國王逃亡的消息逐漸擴散,波斯軍士兵也喪失戰心。馬其頓左翼的色薩利騎兵也配合亞歷山大的攻勢,奮起對敵人右翼發起攻擊,波斯軍右翼指揮官馬扎亞斯意圖像波斯左翼貝蘇斯一樣組織撤退,卻無法嚇阻,最終自軍全線潰散。戰役到此告一段落,亞歷山大獲得高加米拉戰役的勝利[57]。

古希臘歷史學家狄奧多羅斯也讚揚大流士當時的逃亡戰術,並說大流士利用騎兵仰起大量塵土,使追擊的亞歷山大不知大流士準確的撤退方向。而且在塵土的掩護之下大流士不是往後方撤退,而是反向把敗兵撤往馬其頓軍後方的村莊,安然躲過亞歷山大的追擊[60]。

戰後

高加米拉戰役無疑是波斯帝國大敗,大流士永遠失去半壁江山,這也是亞歷山大大帝最著名的戰場勝利。此戰戰後,帕曼紐率兵前去躲取波斯軍大營,而亞歷山大自記則繼續率兵追擊大流士和敵兵,但因之前為了解救左翼部隊,已錯失追殺大流士的最佳時機。如同伊蘇斯戰役後所奪得大量軍資和財寶,這次高加米拉戰後共獲得4,000塔蘭同、大流士的皇家馬車、弓等儀仗和戰象[61]。

在波斯的敗兵中,有一小部分部隊是完好無損,他們隨著大流士一同撤退,大流士身邊還有王家衛隊殘部和2,000名希臘僱傭兵,波斯軍左翼指揮官貝蘇斯和巴克特里亞騎兵也與大流士會合,他們沿路收集敗兵一邊撤退。大流士對殘軍發表演講來鼓舞士兵,並判斷亞歷山大會往巴比倫進軍,自己決定往埃克巴坦那撤退,並計畫退入帝國東部以此為根據地,準備重新聚集大軍,再聯盟北方的斯基泰人部落再與亞歷山大決一雌雄[62]。

與此同時,大流士致函東部各省總督,要求他們保持忠誠。然而這些總督和將軍們因為接連幾次大敗,已經對國王失去獲勝的信心,他們私下串通,在大流士往東方的路上發動政變,軟禁了大流士。不久,因為亞歷山大親自追擊,波斯將軍們在逃難中殺了大流士,他們擁立貝蘇斯為帝國新的萬王之王。當亞歷山大在追擊中發現大流士的遺體,他看到他所敬重的敵人以這種方式被殺害相當難過,並在波斯帝國的形式首都波斯波利斯為大流士安排了完整的波斯王家葬禮。然後亞歷山大以為大流士報仇的名義,繼續憤怒地追擊貝蘇斯,他攻入巴克特里亞行省將他俘虜,並在隔年處死。在高加米拉戰役後,原本波斯帝國東部行省的總督紛紛投降亞歷山大,亞歷山大也允許保留他們的職位,在傳統上阿契美尼德波斯帝國被認為隨著大流士三世之死而終結[63]。

註解

- "Gaugamela" (页面存档备份,存于), Oxford Classical Dictionary.

- "Alexander the Great - Biography, Empire and Facts" (页面存档备份,存于), 大英百科全書公司.

- "Gaugamela (331 BCE)" (页面存档备份,存于), livius.org

- Green, Peter (2013). Alexander of Macedon, 356–323 B.C.: A Historical Biography. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. ISBN 978-0-520-95469-4., p.288

- Clark, Jessica H.; Turner, Brian. . BRILL. 2017: 78 [30 August 2019]. ISBN 978-90-04-35577-4 (英语).

- Arrian 1893.

- Lendering, Jona. . Livius. August 10, 2020 [2023-03-01]. (原始内容存档于2023-05-17) –Livius.org.

- Niderost, Eric. . Military Heritage: 9. [2023-03-05]. (原始内容存档于2023-03-05) –Warfare History Network.

- Diodorus Siculus 1963,17.39.

- Arrian 1893,3.1.

- Diodorus Siculus 1963,footnote 79.

- Justin 1853,11.12.1–2;Arrian 1893,2.14;Quintus Curtius Rufus 1880,4.1.7–14.

- Justin 1853,11.12.1–2;Quintus Curtius Rufus 1880,4.5.1–8.

- Diodorus Siculus 1963,17.39.1–2.

- Diodorus Siculus 1963,17.54.1–6.

- Diodorus Siculus 1963,17.54.1–6;Quintus Curtius Rufus 1880,4.11;Arrian 1893,2.25.

- Justin 1853,11.12;Plutarch 1919,4.29.7–9.

- Arrian 1893,2.25.

- Diodorus Siculus 1963,17.39.

- Arrian 1893,3.6.

- Arrian 1893,3.7;Diodorus Siculus 1963,footnote 62.

- Arrian 1893,3.7.

- Diodorus Siculus 1963,17.55;Quintus Curtius Rufus 1880,4.9.14.

- Diodorus Siculus 1963,footnote 77.

- Arrian 1893,3.7–8.

- Ward 2014,第24頁;Cummings 2004,第216頁.

- Green 2013,第282–285頁.

- Lendering 2004.

- Arrian 1893,3.11.

- Hanson 2007,第69–72頁.

- Stein, Auriel; Gregory, Shelagh; Kennedy, David Leslie. . Oxford BAR, International series. 1985: 127 [2023-03-28]. ISBN 978-0-86054-349-7. (原始内容存档于2023-05-17).

- Delbrück 1990,第212頁. "... [波斯步兵總數上]推測沒有超過馬其頓軍數量,很可能略略少些

- Delbrück 1990.

- Welman

- 學者Warry (1998) 推測波斯軍總數91,000人,學者Welman估90,000人,而學者Thomas Harbottle則是估120,000人,學者Engels (1920)和Green (1990)認為不多於100,000人

- Quintus Curtius Rufus 1880.

- Arrian 1893,3.8.

- Figure 59 in . [2023-04-25]. (原始内容存档于2023-04-05).

- Diodorus Siculus 1963,17.53.

- Plutarch 1936,31.1.

- Quintus Curtius Rufus 1880,4.12.13.

- Magee et al., The Achaemenid Empire in South Asia and Recent Excavations 2005,第713-714頁.

- Arrian 1893,3.8.

- Hanson 2007,第70–71頁.

- John M. Kistler. . University of Nebraska Press. 2007. ISBN 978-0-8032-6004-7.

- Diodorus Siculus 1963,17.58.

- 根據庫爾提烏斯(3.2.7),希爾卡尼亞部隊可以提供6,000名優秀騎兵,以及1,000名塔巴里斯坦騎兵,德比斯人可以武裝了40,000名步兵,這些人中大多數人都使用青銅或鐵的長矛頭,還有一些人會讓長槍木柄用火加熱硬化。

- Hanson 2007,第61頁.

- Arrian 1893,3.12.

- Diodorus Siculus 1963,17.57.

- A. M. Devine 〈Grand Tactics at Gaugamela〉Phoenix Vol. 29, No. 4 (Winter, 1975), pp. 374-385

- G. T. Griffith 〈Alexander's Generalship at Gaugamela〉The Journal of Hellenic Studies, Vol. 67. (1947), pp. 77-89.

- Arrian 1893,3.13.

- Arrian 1893,3.14.

- Diodorus Siculus 1963,17.59.

- . [2023-05-06]. (原始内容存档于2023-02-23).

- Diodorus Siculus 1963,17.60.

- Jona Lendering A Contemporary Account of the Battle of Gaugamela (页面存档备份,存于)

- Arrian 3.15.

- Diodorus Siculus 1963,17.61.

- Arrian 1893,3.19.

- Arrian 1893,3.16.

- Pierre Briant; Amélie Kuhrt; Amélie Kuhrt. . Princeton University Press. 2010: 183–85. ISBN 978-0-691-14194-7.

參考文獻

- 古代文獻

- 阿里安. Chinnock, E. J. , 编. . 1893.

- 西西里的狄奧多羅斯. Welles, C. Bradford , 编. 17. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1963. ISBN 978-0-674-99464-5.

- 普魯塔克. . Babbitt, Frank Cole (编). 4. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1936: 379‑487. ISBN 978-0-674-99336-5.

- 普魯塔克. . Perrin, Bernadotte (编). 7. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 1919: 707‑741. ISBN 978-0-674-99110-1.

- 查士丁. 華生, 約翰·塞爾比 , 编. . London: Henry G. Bohn. 1853.

- 昆圖斯·庫爾提烏斯·魯福斯. Vogel, Theodor , 编. . London. 1880.

- 現代文獻

- Cummings, Lewis Vance.

. New York, New York: Grove Press. 2004. ISBN 978-0-8021-4149-1.

. New York, New York: Grove Press. 2004. ISBN 978-0-8021-4149-1. - 戴布流克, 漢斯·. . 由Walter J. Renfroe Jr.翻译. Lincoln, Nebraska: University of Nebraska Press. 1990. ISBN 978-0-8032-6584-4.

- 道奇, 希歐多爾·艾羅爾特. . Tales End Press. 1918. ISBN 978-1-105-60250-4.

- Engels, Donald W. . Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 1980. ISBN 978-0-520-04272-8.

- 福克斯, 羅賓·萊恩. . Penguin UK. 2006. ISBN 978-0-14-192598-1.

- 富勒, J·F·C. . A Military History of the Western World 1. Da Capo Press. 1987. ISBN 978-0-306-80304-8.

- 格林, 彼得·M. . Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 2013. ISBN 978-0-520-95469-4.

- ———.

. Hellenistic Culture and Society 1. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 1993. ISBN 978-0-520-08349-3.

. Hellenistic Culture and Society 1. Berkeley and Los Angeles, California: University of California Press. 1993. ISBN 978-0-520-08349-3. - 倫德林, 約納. . 2004 [2023-05-06]. (原始内容存档于2016-04-09).

- 漢森, 維克多•戴維斯. . Anchor Books. 2007. ISBN 978-0-307-42518-8.

- Magee, Peter; Petrie, Cameron; Knox, Richard; Khan, Farid; Thomas, Ken, , American Journal of Archaeology 109, 2005, 109: 711–741 [2023-05-06], (原始内容存档于2020-05-23)

- De Santis, Marc G. . Military Heritage. 2001, 3 (3): 46–55, 97.

- Van der Spek, R. J. . Henkelman, W.; Kuhrt, A. (编). . Achaemenid History 13. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten. 2003: 289–342. ISBN 978-90-6258-413-0.

- Ward, Steven R. . Washington, D. C.: Georgetown University Press. 2014. ISBN 978-1-62616-032-3.

- Warry, John. . Barnes & Noble. 1998. ISBN 978-0-7607-1696-0.

- Welman, Nick. . (原始内容存档于2007-10-16).

- Welman, Nick. . (原始内容存档于2007-10-16).

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:高加米拉戰役 |

.jpg.webp)