东南亚语言联盟

东南亚大陆语盟是包含大多数汉藏语系、苗瑶语系、壮侗语系、南岛语系和南亚语系语言的语言联盟,分布在从华北到柬埔寨的广大地域。这些语言横跨各分类,虽然起源上无关,但常有相似的形态特征。[1]:182–184詹姆斯·马提索夫将其归入汉文化圈,隔佐米域(钦邦、阿萨姆)与印度文化圈相对,并将其视作是古代一片发生共时语言接触的区域。[2]:486

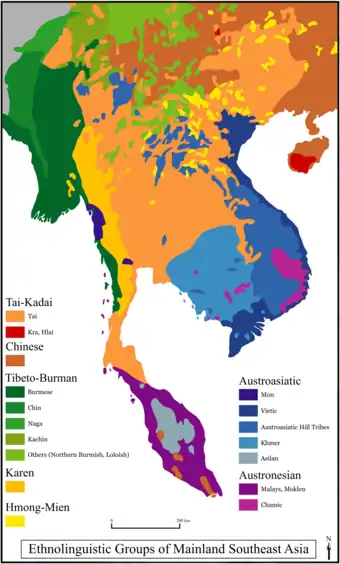

语言分布

南亚语有越南语和高棉语,以及许许多多其他分散在马来半岛和印度东部的小块地带。大多数语言学家相信南亚语曾一度连续地横跨整个东南亚,今日分散的分布就是从华南来的其他语言族群的迁徙的结果。[3]:339–340

汉族文化和汉语在公元前最后一个千纪、公元第一个千纪从故地华北平原散播至长江谷地,并随后传入华南。这一地区的原住民汉化、退回山区或向南迁徙。一些壮侗语,比如今日的泰语、老挝语和掸语,原先就在华南地区使用,在这里仍能找到壮侗语内部最大的多样性,原先的使用地区可能北达长江。除壮语外,大多数仍留在中国的壮侗语都分布在彼此孤立的高原地区。[4]:233相似地,苗瑶语也可能曾分布在长江中游平原。今日他们散居在华南分散的山区。许多人在18至19世纪在贵州省数次起义遭到镇压后迁徙到东南亚。[4]:278–279

中南半岛的高原是藏缅语族的故地。南岛语在东南亚语言联盟中的反映是占语群。

粤语和平话等最南端的汉语族语言也是东南亚语言联盟的一部分。[5]

Mark Post (2015)[6]:205–261发现藏南地区的达尼语支在形态上符合东南亚语言联盟,还含克里奥尔式句法模式,[7]这与一般藏文化圈的情况不同。Post (2015)注意到达尼文化与东南亚山民文化很相似,有些习俗甚至仍未适应寒冷的藏南山地环境。

David Gil (2015)[8]认为东南亚语言联盟属于更大的湄公-曼伯拉莫河语言联盟的一部分,它还包括新几内亚岛曼伯拉莫河以西的许多印度尼西亚语言。

音节结构

东南亚语言联盟普遍存在的特征是单音节语素为主、落在音节上的声调、一套庞大的辅音系统,其中包含音位性送气音、受限的音节首复辅音,以及大量元音音位。末辅音一般都高度受限,常常只有调音部位相同的滑音、鼻音或无声除阻辅音,没有复辅音和清浊对立。区域北部的语言一般都有更少的元音和韵尾,有更多的声母。[1]:186–187

大多数东南亚语言联盟语言倾向于有单音节语素,不过也有些例外。[1]:186一些多音节语素还出现在上古汉语和越南语中,常是来自其他语言的借词。孟高棉语族等语言中相关音节结构,即“倍半音节”(sesquisyllable),包含重读音节和只有一个辅音和一个Schwa/ə/的次要音节。[1]:186这一结构出现在许多较保守的孟高棉语中,如高棉语和孟语;还由不少古汉藏语系语言所持有。

声调系统

声调系统是东南亚语言最有特色的特征之一。许多语言都有相似得引人注目的声调系统,这显示它们经历过相似的声调形成过程。

声调对立的起源

中古汉语、原始苗瑶语、原始台语和早期越南语的声调系统都在非入声音节显示一种3向对立。在传统分析中,以塞音结尾的音节才能获得第四个入声,而且它们的分布与鼻音韵尾的韵平行。另外,最早层次的借词展现不同语言声调间的规则对应:[9][10]:11[11]:56

| 越南[lower-alpha 1] | 原始台语 | 原始苗瑶语 | 中古汉语 | 可能来源 |

|---|---|---|---|---|

| *A (平声/玄声) | *A | *A | 平声 | - |

| *B (锐声/重声) | *C | *B | 上声 | *-ʔ |

| *C (问声/跌声) | *B | *C | 去声 | *-h < *-s |

汉语、台语和苗瑶语词汇中,这些声调的比例均接近2:1:1.[13]:171《切韵》等韵书出于排版考虑,将平声分成上下两卷。越南语的分布不一样,上声字是去声字的4倍多。[13]:171

长期以来人们一直认为声调是个恒定特征,这样的话这些声调语言一定有关;但声调语言横跨没有共同基础词的语言。1954年,奥德里库尔通过假设越南语声调与其他南亚语的末辅音对应,解决了这个悖论。他据此论证南亚祖语无声调,这些辅音是音位,为古越南语带来音高的不同,随后辅音脱落,音高发展为声调、变为音位,这一过程被称为声调产生(Tonogenesis)。奥德里库尔还试图将这一假设推广至其他相似的语言。其他学者通过研究汉语中这些辅音存在的早期证据,得出上古汉语无声调,或声调不是音位性区分特征的结论。[11]:56量较少但类相似的证据也适用于原始台语声调。[14]另外,因为调类升降的实现在不同语言间极为多样,早期借词中观察到的对应可能支持那些辅音在借词的时代仍然存在。[15]

浊声丢失及声调的阴阳分裂

一个特色音变(音位分裂)在约公元1000年发生在大多数东(南)亚语言中。首先,浊声母音节的调值变低;接着,大多数语言中,除吴语等少数例外,清浊对立逐渐消失,声调差别留存。每个声调都会产生这样两个“音区”,最终发展为阴阳与平上去入相乘的“四声八调”系统。[11]:53接着,平话、粤语和邻接的台语支的入声继续分化,官话等其他汉语方言则发生调类的合流。

许多非声调语言没有发生这样的音区分裂,而是在元音上发生浊音的气声化。气声元音常常会随后发生复杂的音变(如裂化)。发生这一变化的典型例子有孟语和高棉语。气声在北部高棉语中未经讹变,仍然保留;在标准高棉语中已经消失,不过它引发的元音变化仍保留。[1]:192–193

许多语言都有浊阻碍音。最常见的是/b/和/d/(常带内爆),来自古代前声门化的/ʔb/和/ʔd/,它们在许多亚洲语言中都存在,但随后常常变成清音而不是浊音。

这之外,越南语通过不同的步骤发展出后起的浊擦音(具体地说,是在“倍半音节”的词中,前一个是非重读的次要音节,中间的塞音处在元音间,发生弱化、变成浊擦音,后来次要音节丢失)。沙加尔和白一平假设中古汉语浊擦音也有些是这样产生的。

形态与句法

大多数东南亚语言联盟语言都是孤立语,都有单语素词,没有词形变化,词缀系统弱。名词大多来自复合,如官话组合多音节词的方式。语法关系通过词序、助词和副动词或介词表达。情态通过句末助词表达。

东南亚语言联盟语言的基础语序是主宾动语序。汉语、白语和克伦语不是主宾动语序。名词小句组分的顺序多样:名词–修饰词常见于台语支和苗语支,汉语和勉语支则以修饰词-名词为主。[1]:187–190[4]:280话题与述题的结构也很普遍[1]:189–190

东南亚语言联盟语言一般都有完备的量词系统。[1]:189 孟加拉语在东南亚的西缘,尽管是印欧语、没有很多东南亚语言联盟特征,也有不少量词;此外还缺乏印欧语一般都有的性。

另见

- 东南亚语言的系属分类

- 东亚语系

- 东南亚地块

- 声调产生

- 语言原居地

参考

- Enfield (2005).

- Matisoff (1991).

- Sidwell & Blench (2011).

- Ramsey (1987).

- de Sousa, Hilário. 2015. ‘The Far Southern Sinitic languages as part of Mainland Southeast Asia.’ In N. J. Enfield and B. Comrie, Eds. Languages of Mainland Southeast Asia: The State of the Art. Berlin, Mouton de Gruyter.

- Post, M. W. 2015. ‘Morphosyntactic reconstruction in an areal-historical context: A pre-historical relationship between North East India and Mainland Southeast Asia?’ In N. J. Enfield and B. Comrie, Eds. Languages of Mainland Southeast Asia: The State of the Art. Berlin, Mouton de Gruyter.

- McWhorter, John H. 2007. Language Interrupted: Signs of non-native acquisition in standard language grammars. Oxford: Oxford University Press.

- Gil, David. 2015. ‘The Mekong-Mamberamo linguistic area?’ In N. J. Enfield and B. Comrie, Eds. Languages of Mainland Southeast Asia: The State of the Art. Berlin, Mouton de Gruyter.

- Downer (1963).

- Luo (2008).

- Norman (1988).

- Sagart (1986).

- Ballard (1985).

- Gedney (1989).

- Ratliff (2002).

- Works cited

- Ballard, W.L., , Asian Perspectives, 1985, 24 (2): 163–185, hdl:10125/16898.

- Downer, G.B., (PDF), Shorto, H.L. (编), , School of Oriental and African Studies, University of London: 133–139, 1963 [2021-06-12], (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04).

- Enfield, N. J., , Annual Review of Anthropology, 2005, 34: 181–206, doi:10.1146/annurev.anthro.34.081804.120406, hdl:11858/00-001M-0000-0013-167B-C

.

. - Gedney, William J., (PDF), Gedney, William J.; Bickner, Robert J. (编), , Center for South and Southeast Asian Studies, University of Michigan: 207–228, 1989 [2021-06-12], ISBN 978-0-89148-037-2, (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04).

- Luo, Yongxian, , Diller, Anthony; Edmondson, Jerold A.; Luo, Yongxian (编), , Routledge Language Family Series, Psychology Press: 9–28, 2008, ISBN 978-0-7007-1457-5.

- Matisoff, James A., , Annual Review of Anthropology, 1991, 20: 469–504, JSTOR 2155809, doi:10.1146/annurev.an.20.100191.002345.

- Norman, Jerry, , Cambridge University Press, 1988, ISBN 978-0-521-29653-3.

- Ramsey, S. Robert, , Princeton University Press, 1987, ISBN 978-0-691-01468-5.

- Ratliff, Martha, , Proceedings of the Annual Meeting of the Berkeley Linguistics Society, 2002, 28 (2): 29–41, doi:10.3765/bls.v28i2.1043

.

. - Sagart, Laurent, , Journal of Chinese Linguistics, 1986, 14 (1): 90–113, JSTOR 23754220.

- Sidwell, Paul; Blench, Roger, (PDF), Enfield, N.J. (编), , Canberra: Pacific Linguistics: 317–345, 2011 [2021-06-12], ISBN 978-0-85883-638-9, (原始内容存档于2017-11-18).

阅读更多

| 在維基詞典上尋找东南亚语言联盟词表。 |

- Henderson, Eugénie J.A., , Lingua, 1965, 15: 400–434, doi:10.1016/0024-3841(65)90020-3.