中华人民共和国宪法 (1982年)

《中华人民共和国宪法 (1982年)》,简称《八二宪法》,是中华人民共和国的第四部宪法以及现行宪法,由1980年8月18日时任领导人邓小平提出全面修宪建议,历经2年多的修订,在1982年12月4日举行的第五届全国人民代表大会第五次会议中被表决通过[1][2][3]。此后该宪法历经5次修改,2018年的第五次修订版是该宪法的最新修正案[4][5]。《八二宪法》的诞生具有拨乱反正、改革开放、文革后法制重建等时代背景[6][7][8][9]。该宪法以《五四宪法》为基础,突出了宪政主义的精神、观点和思想,在中华人民共和国历史上具有重要意义[2][6][10][11][12][13]。

历史背景

宪法制定

1980年代初,随着拨乱反正、改革开放逐渐深入,文化大革命已经被完全否定;而当时的第三部宪法是在文革中制定,其中含有许多不适宜内容,于是修宪成为迫切需求[6]。1980年8月18日,邓小平在中共中央政治局扩大会议上作了《党和国家领导制度改革》的讲话(俗称“8.18讲话”)[14],向全国人大提出全面修宪建议,强调:1)宪法应当保证人民享有充分的公民权利,真正享有管理国家各级组织和各项企业事业的权力;2)各少数民族聚居的地方实行民族区域自治,改善人民代表大会制度;3)要体现不允许权力过分集中的原则;4)要明确哪些问题应当由集体讨论和决定,决定时,要严格实行少数服从多数,一人一票,每个书记只有一票的权利,不能由第一书记说了算。[2][3][10][15][16]

| 维基文库中的相关原始文献:中华人民共和国宪法 (1982年) |

经历2年多的修订,1982年12月4日,第五届全国人民代表大会第五次会议审议通过新的宪法,成为中华人民共和国的第四部宪法[2][6]。该宪法建立在《五四宪法》的基础上,构成了现今宪法的主体部分,其主要的修订内容包括:

- 1982年宪法一定程度上理顺了党与法的关系,将中国共产党党务机构分离出国家机构运作体系,推动党政分离。1982年宪法取消了前两部宪法在宪法正文中规定的执政党的领导地位的提法,只是在宪法序言中表述了执政党的领导地位;同时取消了1978年宪法关于“中华人民共和国武装力量由中国共产党中央委员会主席统率”和全国人大“根据中国共产党中央委员会的提议,决定国务院总理的人选”的规定。

- 1982年宪法否定了“无产阶级专政下继续革命”的理论,以根本法的形式确立了社会主义法制原则。[17]规定了包括中国共产党在内的“任何组织或者个人都不得有超越宪法和法律的特权” [18][19]

- 1982年宪法建立了反对个人专制的硬性制度。“文化大革命”结束后,以邓小平为核心的第二代领导集体深刻认识到了个人专制的危害性,认为造成个人专断的原因是“权力过分集中”、“领导职务终身制”和“家长制作风”,“文化大革命”的教训说明“领导制度、组织制度问题更带有根本性、全局性、稳定性和长期性”,“如果不坚决改革现行制度中的弊端,过去出现过的一些严重问题今后就有可能重新出现”。1982年宪法遵循上述精神,为防止权力过分集中,恢复了1954年宪法关于国家主席的设置;规定了全国人大常委会的组成人员不得担任国家行政机关、审判机关和检察机关的职务;为防止个人专制而建立的最重要的制度是国家最高领导职务的限任制,规定了全国人大常委会委员长、副委员长,国家主席,国务院总理,最高人民法院院长、最高人民检察院检察长每届任期五年,连续任职皆不得超过两届。政府首长的任期限制显然有益于行政首长负责制的建立和完善。[17]

- 对于关键的军队归属问题,废除七五宪法和七八宪法由中国共产党中央委员会主席统帅军队的规定。相对于五四宪法,该宪法采用了折中方案,即设立一个中华人民共和国中央军事委员会领导武装力量,组成人员与中国共产党中央军事委员会等同,使得宪法成为国家法律。

补充条款

自1982年起至2022年,《八二宪法》共历经五次修订[4][5]。

- 1988年,顺应当时的改革形势[註 1],第七届全国人大修改宪法第十条和第十一条,允许私营经济出现,并准许土地使用权转让。

- 1993年,邓小平南巡后,为准许市场经济体制发展,第八届全国人大修改了宪法总纲中大部分条款和序言部分,以及地方人大代表选举部分。正式确立了社会主义市场经济体制,并将中国共产党领导的多党合作和政治协商制度写入序言。

- 1999年,第九届全国人大第二次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。为顺应形势发展[註 2],宪法部分条文再度被修改,“邓小平理论”被写入宪法;修改后的宪法进一步提高了私有经济地位,并废止反革命罪[20]。

- 2004年,第十届全国人大第二次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。为适应江泽民“三个代表”重要思想的出现和日益增加的执政危机[註 3],宪法再度修改。除将“三个代表”写入宪法外,原条文中的戒严状态更是改为紧急状态并授权国家主席宣布紧急状态,另外,“国家尊重和保障人权”的说法也写入宪法。值得注意的是,“三个代表”思想的主体是中国共产党,因此,将该思想写入宪法使得宪法再度出现党政不分的情况[21]。此外,在宪法第一百三十六条中增加一款,规定:中华人民共和国国歌是《义勇军进行曲》[22]。赋予国歌与国旗、国徽同样的宪法地位。

- 2018年,第十三届全国人大第一次会议表决通过《中华人民共和国宪法修正案》。新修正案将胡锦涛的“科学发展观”和习近平的“习近平新时代中国特色社会主义思想”写进宪法序言,规定了监察委员会的产生方式和职权,将“中国共产党领导是中国特色社会主义最本质的特征”修进宪法的正文中,同时删除中华人民共和国主席和副主席“连任不得超过两届”的任期限制规定。[23] “构建人类命运共同体”的说法被收录进宪法序言第十二段:“发展同各国的外交关系和经济、文化的交流”修改为“发展同各国的外交关系和经济、文化交流,推动构建人类命运共同体”[24]。

主要内容

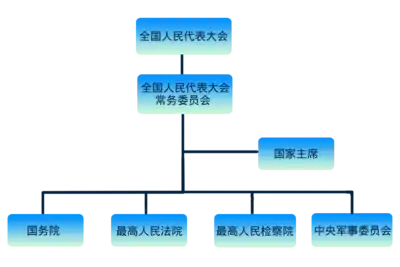

现行宪法分为序言、总纲、公民的基本权利和义务、国家机构以及国旗、国歌、国徽、首都五部分组成。序言部分简介建国历史,中国共产党的基本政策和基本国策,以及国家的基本性质与基本形式,和宪法的效力。总纲则明确国体,基本国策等。公民基本权利和义务则阐述各项人权和公民应尽义务。国家机构部分则规定以全国人民代表大会为最高权力机关同时作为立法机关。实行议会制,行政部门即国务院对全国人大负责。国家主席为形式上的国家元首,可提名国务院总理人选交由人大通过。军事机构(中央军事委员会)独立于行政部门,对全国人大负责。司法部门由全国人大产生,对全国人大负责,对行政部门独立。最后一部分则规定了国家的基本标志,即国旗,国歌,国徽等。

| 维基文库中的相关原始文献:中华人民共和国宪法 (2018年) |

注释

- 私营经济入宪过程,可参阅徐庆全〈私营经济是怎么获得“准生证”的〉,《北京日报》;或者1988年2月28日,中国共产党中央委员会正式向全国人民代表大会常务委员会提出《关于修改中华人民共和国宪法个别条款的建议》。

- 此次修宪背景,可参阅近年在中国大陆公开出版的《宪法学》教材,或参阅孙丙珠《修宪提高了我国宪法的权威和尊严》(载《法学研究》1999年第3期)。

- 在此后几年内,

1. 新华社2006-12-8,“目前群体性事件有以下特点:重大群体性事件接连发生,涉及面越来越广;在一些群体性事件中,出现经济问题政治化的趋向;暴力对抗程度明显增强,处置中稍有不慎就有可能酿成流血事件;境内外敌对势力、敌对分子千方百计地插手、利用群体性事件,企图煽动、制造动乱。”

2. 《凤凰资讯》2007-04-17,《公安部副部长:避免因处置不当导致群体事件扩大》

3. 《南方都市报》2008-11-04,《公安部长:处置群体事件慎用武器防止激化矛盾》

参考文献

- . 人民网. 《广安日报》. 2018-11-07. (原始内容存档于2021-05-07) (中文).

- 童之伟. . 《炎黄春秋》. (原始内容存档于2019-08-28) (中文).

- 王汉斌. . 人民网. 中国人大. 2004-09-28. (原始内容存档于2019-08-28) (中文).

- . 路透社. 2018-03-12. (原始内容存档于2022-06-04) (中文).

- 韩大元. . 中国网. 2018-05-11. (原始内容存档于2022-06-04) (中文).

- 金平. . 香港中文大学. 《领导者》. 2009年. (原始内容存档于2022-05-05) (中文).

- . 凤凰网. (原始内容存档于2021-07-14) (中文).

- 夏佑至. . 搜狐. 华龙网. 2009-09-07. (原始内容存档于2012-07-31) (中文).

- 胡鞍钢 等. . 新浪. 中国人民大学出版社. 2014-09-09. (原始内容存档于2015-10-09) (中文).

- 河中舟. . 多维新闻. 《中国新闻周刊》. 2004-08-16. (原始内容存档于2019-10-21) (中文).

- . 中国知网. 《中共南昌市委党校学报》. 2004年. (原始内容存档于2019-10-21) (中文).

- 田雷. . 观察者网. 《社会观察》. 2013-01-05. (原始内容存档于2019-10-21) (中文).

- 申欣旺. . 凤凰网. 《中国新闻周刊》. 2013-01-17. (原始内容存档于2019-10-11) (中文).

- 邓小平. . 人民网. 1980-08-18. (原始内容存档于2022-04-10) (中文).

- 吴伟. . 《纽约时报》. 2014-02-24. (原始内容存档于2019-10-21) (中文).

- 凯文. . 法国国际广播电台. 2010-08-18. (原始内容存档于2019-10-23) (中文).

- 郭道晖; 江平; 陈光中; 何勤华; 杨海坤; 张千帆. . 中国民主法制出版社. 2015. ISBN 9787516209264.

- 中华人民共和国全国人民代表大会常务委员会. 2014年1月1日第一版. 北京: 中国法制出版社. 2004-03-14. ISBN 9787509358078. (原始内容存档于2017-06-10).

- 腾讯新闻. . 腾讯网历史. 2011年 [2017-06-22]. (原始内容存档于2016-08-16).

- . 北京市司法局. (原始内容存档于2022-06-04) (中文).

- 北京林业大学 李红海,《“三个代表”入宪,你着什么急?》,2004

- . 中华人民共和国中央人民政府. 《人民日报》. 2017-06-07. (原始内容存档于2022-01-10) (中文).

- . 新华网. 2018-02-25. (原始内容存档于2018-02-25) (中文).

- . 中华人民共和国中央人民政府. 2018-03-11. (原始内容存档于2023-12-02) (中文).

参见

- 第五届全国人民代表大会

- 中华人民共和国国家宪法日:12月4日

- 《中华人民共和国宪法》

- 《中华人民共和国宪法修正案》(1988年、1993年、1999年、2004年、2018年)

- 《中華民國憲法增修條文》

- 五四宪法