喀尔巴阡乌克兰

喀尔巴阡乌克兰(烏克蘭語:,羅馬化:Karpats'ka Ukrayina)原为捷克斯洛伐克第一共和国的一个省,1938年末至1939年初成为当地居住的卢森尼亚人自治区。1938年《慕尼黑协定》签订后,捷克斯洛伐克的斯洛伐克省和喀尔巴阡鲁塞尼亚省宣布自治。当年11月,喀尔巴阡鲁塞尼亚更名为“喀尔巴阡乌克兰”(Карпатська Україна)。1939年3月14日,斯洛伐克在纳粹德国的扶植下宣布脱离捷克斯洛伐克独立,成立了斯洛伐克第一共和国。次日喀尔巴阡乌克兰也宣布了独立,成立共和国。但隔天即被匈牙利吞并。

| 喀尔巴阡乌克兰 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 1938年—1939年 | |||||||||

国旗

国徽

| |||||||||

.png.webp) 1939 | |||||||||

| 地位 | 未受承认国家 | ||||||||

| 首都 及最大城市 | 胡斯特 | ||||||||

| 常用语言 | 乌克兰语 | ||||||||

| 政府 | 共和国 | ||||||||

• 总统 | 奥古斯廷·沃洛申 | ||||||||

| 总理 | |||||||||

| 历史时期 | 战间期 | ||||||||

• 独立 | 1938年3月15日 | ||||||||

• 被吞并 | 1939年3月16日 | ||||||||

| |||||||||

第二次世界大战期间,喀尔巴阡乌克兰先是被匈牙利占领,继而在1944年10月被德国占领,旋即被苏联红军占领。在伦敦的捷克斯洛伐克流亡政府派出官员,在当地建立起捷克斯洛伐克的临时行政管理机构。但是苏联占领军及内务人民委员部不久之后在当地成立了“外喀尔巴阡乌克兰民族委员会”,宣布喀尔巴阡乌克兰的人民希望脱离捷克斯洛伐克,与苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国合并。1945年2月1日,捷克斯洛伐克行政官员离开喀尔巴阡乌克兰。

1945年5月,在苏联帮助下,捷克斯洛伐克全境获得解放,捷克和斯洛伐克再度合并。根据战后的领土划分,捷克斯洛伐克在1938年11月的第一次維也納仲裁裁決当中割让匈牙利的领土重新划归捷克斯洛伐克,但喀尔巴阡乌克兰则在6月20日割让给苏联的乌克兰苏维埃社会主义共和国。苏联解体后,该地归乌克兰所有,现为乌克兰的外喀尔巴阡州。

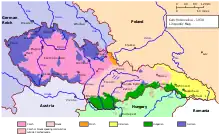

1930年捷克斯洛伐克共和国境内语言分布图

外部链接

- "World Academy of Rusyn culture", , in English

- Carpatho-Ukraine from "Encyclopedia of Ukraine"(页面存档备份,存于)

- Villagers reunited by Slovak-Ukraine border crossing, Reuters, 24 December 2005

- "The Greatness and the Tragedy of Carpathian Ukraine", Zerkalo Nedeli (Mirror Weekly), March 13-19, 2004. in Russian, in Ukrainian (页面存档备份,存于).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.