第二次世界大战战后影响

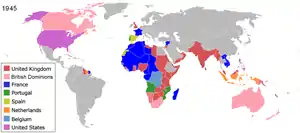

第二次世界大战的结束是所有相关国家的新时代的开始,其标志着所有欧洲殖民帝国的衰落以及美国和苏联两个超级大国的同时崛起。第二次世界大战之后,美国和苏联成为世界舞台上的竞争对手,并参与了冷战。之所以称之为冷战,是因为它并未导致两个大国之间公开宣布战争,相反则是以间谍活动、政治颠覆和代理人战争为主要特征。西欧和日本则通过美国的马歇尔计划重建,而中欧和东欧则属于苏联的势力范围,两者最终被“铁幕”划分。欧洲被分为以美国为首的西方集团和由苏联领导的东方集团。在国际上,与这两个集团的联盟态度逐渐转变,一些国家试图通过不结盟运动远离冷战。这场战争还见证了两个超级大国之间的核军备竞赛:冷战从未成为"热"战争的一部分的原因在于苏联和美国相互拥有核威慑的力量,这导致了相互保證毀滅的僵局。

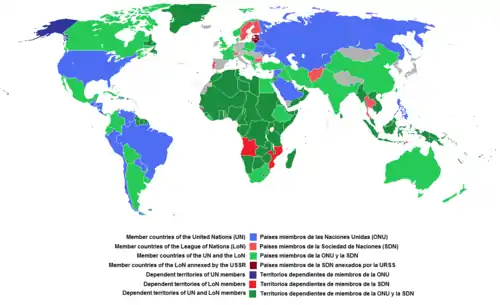

二战结束后,同盟国成立了国际合作和外交组织联合国,类似于已解散的国际联盟。联合国会员国认同侵略战争是非法的,以避免第三次世界大战。西欧曾经遭受战争重创的大国组成了欧洲煤钢共同体,后来发展成为欧洲经济共同体,并最终形成了如今的欧盟。

第二次世界大战的结束也加速了各个国家的去殖民化和国家独立的进度,印度、印度尼西亚、菲律宾和一些阿拉伯国家都获得了独立,这主要是来自第一次世界大战后国际联盟所授权托管赋予各个大国的具体权利,但往往早在这一时期之前就已存在。撒哈拉以南非洲国家的独立进展相对较慢。

二战结束后,随着中国共产党在第二次国共内战中取得胜利,社会主义在东南亚的影响力也随着1949年中华人民共和国的成立而提升。

显著的影响

战争结束时,共有成百上千万的人伤亡或者无家可归,欧洲经济崩溃,大部分工业基础设施被摧毁。在苏联,经济也受到严重的影响。作为回应,1947年时任美国国务卿乔治·马歇尔启动了“欧洲复苏计划”,后来被称为马歇尔计划。根据该计划,1948年至1952年期间,美国政府拨款130亿美元(按 2020 年美元计算为1510 亿美元)用于重建西欧受到战争灾难国家。

英国

到战争结束时,英国的经济处于严重崩溃状态。其国民财富的四分之一以上已被消耗殆尽。在1941年引入美国的租借援助之前,英国一直在花费其资产购买包括飞机和船只在内的美国军事武器——仅飞机一项就超过4.37亿英镑。美国的租借法案就在英国储备耗尽之前被签署。英国已将其总劳动力的55%投入到战争生产中。

1945 年春,英国工党退出战时联合政府,力图推翻温斯顿·丘吉尔,迫使其举行大选。在取得压倒性胜利后,工党在下议院拥有超过60%的席位,并于1945年7月26日在克莱门特·艾德礼领导下组建了新政府。

美国政府中的一些人将英国的战争债务描述为“英国经济脖子上的磨盘”。尽管有人建议召开国际会议来解决这个问题,但美国在1945年8月出人意料地宣布立即结束租借计划。

1945年9月2日,美国对英国的租借支持突然被撤回,对新政府的计划造成了严重打击。直到1946年7月15日美国完成对英国的英美贷款协议后,经济才恢复了一定程度上的稳定。然而,这笔贷款主要是为了支持战后不久的英国海外支出,而不是为了执行工党政府的国内福利改革和重点行业国有化政策。尽管贷款是在合理的条件下达成的,但其条件包括被证明是对英镑财政的不利。从1946年到1948年,英国引入了面包配给制度,这是它以前在战争期间从未实施过的。[1][2][3][4]

苏联

苏联在对德战争中损失惨重。战争期间苏联人口减少了约2700万。其中,870万人死于战斗。1900万非战斗人员的死亡有多种原因,例如列宁格勒围城战中的饥饿导致的死亡、被德国监狱和集中营关押导致的死亡、大规模枪击平民、在德国工业中的强迫劳动、饥荒和疾病、苏联营地的艰苦条件以及在与苏联作战的德国或德国控制的军事单位中服役。[5] 苏联的人口在30年内不会恢复到战前水平。[6]

从国外遣返的苏联战俘和平民被怀疑有与纳粹合作的人,他们其中的226,127名由苏联审查后送往内务人民委员部劳教所。许多前战俘和年轻平民也被征召到红军服役。其他人在劳工营工作,以重建战争期间被毁坏的基础设施。[7][8]

苏联经济受到了战争的严重破坏。苏联大约四分之一的资本财力被破坏,1945年工农业产值与战前水平相差甚远。为了帮助重建国家,苏联政府从英国和瑞典获得了有限的信用贷款;它拒绝了美国根据马歇尔计划提供的援助。相反,苏联要求苏联占领的中欧和东欧供应机械和许多原材料。德国和前纳粹卫星国家向苏联作出赔偿。重建计划强调重工业,这损害了农业产业和消费品。到1953年,钢铁产量是1940年水平的两倍,但许多消费品和食品的产量低于1920年代后期的水平。[9]

战后不久的许多欧洲国家被苏联吞并或改制为苏维埃社会主义共和国的联盟,[10][11][12] 所有被红军入侵和吞并的国家都将德国人赶出中东部欧洲。 新的苏联卫星国有波兰、保加利亚、匈牙利、[13] 捷克斯洛伐克、[14] 罗马尼亚、[15][16] 阿尔巴尼亚、[17] 以及在德国的苏联占领区建立的东德。[18] 南斯拉夫成为一个独立的社会主义国家联盟但没有与苏联结盟,由于独立的性质,在南斯拉夫第二次世界大战期间约瑟普·布罗兹·铁托率领的南斯拉夫游击队取得了军事上的胜利。盟军成立了远东委员会和日本盟军委员会,以管理他们对该国的占领,同时成立了盟国管制理事会,管理被占领的德国。根据波茨坦会议的协议,苏联占领并吞并了战略岛屿库页岛。

德国

在东部,在欧洲咨询委员会决定将德国领土划定为它在1937年12月31日前拥有的领土后,苏台德地区重新归还给捷克斯洛伐克。 战前(1937年)德国实际上有近四分之一的领土被盟军吞并,大约1000万德国人要么被驱逐出这片领土,要么在战争期间逃离时不被允许返回。在盟国管制理事会的协调下,德国的其余部分被划分为四个占领区。萨尔于1947年脱离法国,并加入经济联盟。1949年,德意志联邦共和国在西部地区成立。苏维埃区成为德意志民主共和国。

德国向英国、法国和苏联支付了赔款,主要以拆除工厂、强迫劳动和赔偿煤炭的形式进行。德国的生活水平将降至1932年的水平。[19] 从德国投降后立即开始并持续两年,美国和英国推行“智力赔偿”(intellectual reparations) 的计划,以获取德国的所有技术和科学知识以及所有专利。这些价值约为100 亿美元[20] (按 2020年美元计算为 1330 亿美元)。根据1947年的巴黎和平条约,还对下列国家进行了赔偿评估:意大利、罗马尼亚、匈牙利、保加利亚和芬兰。

从1945年4月到1947年7月,美国在战后对德国的政策是,除了减轻饥饿所需的最低限度的帮助外,不应向德国人提供任何帮助来重建他们的国家。盟军战后立即为德国制定的“工业裁军”计划是通过完全或部分去工业化来摧毁德国发动战争的能力。德国的第一个工业计划于1946年被签署,其要求摧毁1500家制造工厂,以将德国重工业产量降至1938年水平的50%左右。1951年结束西德工业的拆除。到1950年,706家制造厂拆除了设备,钢铁产能减少了670万吨。[21] 在经过美国参谋长联席会议兼将军卢修斯·克莱和乔治·马歇尔的游说之后,杜鲁门政府承认,如果不重建它们以前所依赖的德国工业基地,欧洲的经济复苏就无法推进。[22] 1947年7月,杜鲁门总统以“国家安全为由”[23] 撤销了美国占领军“不采取措施寻求德国经济复苏”的命令。一项新命令承认“一个有序、繁荣的欧洲需要一个稳定和高产能的德国的经济贡献。”[24] 从1946年中期开始,德国通过占领区政府援助和救济计划(GARIOA)获得美国政府的援助。从1948年起,西德也成为马歇尔计划的小受益者。一些志愿组织最初被禁止运送食物,但在1946年初成立并获准在德国开展业务的救济机构委员会(CRALOG)。1946年6月5日取消了禁止向德国个人发送CARE包裹的规定。

德国投降后,国际红十字会被禁止为德国境内的德国人提供食物等援助或访问战俘营。然而,在1945年秋天红十字会接触盟军后,它被允许调查英国和法国占领区的德国集中营,并为关押在那里的囚犯提供救济。1946年2月4日,红十字会也获准探视和协助德国占领区的囚犯,但只带了很少的食物。红十字会成功请求改善德国战俘的生活条件。[25]

法国

随着法国从德国的占领中解放出来,一场真正的和疑似纳粹合作者的大清洗开始了。起初,这是由法国抵抗运动以非法方式进行的(被称为épuration sauvage,“狂野清洗”)。与德国士兵有过恋爱关系的法国妇女被公开羞辱并被剃光头。还有一波草率处决浪潮,估计造成约10000人死亡。

当法兰西共和国临时政府掌握控制权时,“合法清洗”(Épuration légale)开始了。没有对法国合作者进行国际战争罪审判,他们在国内法院受审。调查了大约300000起案件,12万人被判处各种刑罚,其中死刑6763人(仅执行791人)。几年后,大多数罪犯都获得了特赦。

意大利

1947年与意大利签订的和平条约标志着意大利殖民帝国的终结。1947年巴黎和约迫使意大利支付3.6亿美元(按 1938年价格计算的美元)战争赔款:向南斯拉夫支付1.25亿美元,向希腊支付1.05亿美元,向苏联支付1亿美元,向埃塞俄比亚支付2500万美元,向阿尔巴尼亚支付500万美元。在1946年的意大利政体公投中,意大利君主制被废除,这与战争和法西斯主义的剥削有关。

与德国和日本不同,意大利的军事和政治领导人没有受到战争罪法庭的审判,尽管意大利抵抗运动在战争结束后处决了其中的一些人(例如墨索里尼);1946年以当时的共产党书记命名的陶里亚蒂大赦赦免了所有战时常见的政治罪行。

日本

战后,盟军撤销了日本殖民地,如满洲。朝鲜半岛南部被美国军事占领,北部被苏联占领。菲律宾和关岛归还美国。缅甸、马来亚和新加坡归还英国,法属印度支那归还法国。荷属东印度群岛将交还荷兰,但遭到抵制,导致印度尼西亚的独立战争。雅尔塔会议上,美国总统富兰克林·罗斯福曾秘密将日本千島群島和南库页岛交易给苏联,以换取苏联加入对日战争。[26]苏联占领千岛群岛,引发了直至今日的俄日千岛群岛领土争端。

数十万日本人被迫迁往日本本土。冲绳成为美国的主要中转站。美国的军事基地覆盖其大片地区,并继续占领直到1972年沖繩返還。在对主要岛屿的占领结束多年之后,基地仍然存在。为了绕过《日内瓦公约》,盟军将许多日本士兵归类为日本投降人员而不是战俘,并将他们用作强迫劳动,直到1947年。英国、法国和荷兰征募了一些日本軍隊,以对抗亚洲其他地方的殖民抵抗力量。道格拉斯·麦克阿瑟将军成立了远东国际军事法庭审判日本战犯,同时盟军向日本收取赔款。

为了进一步消除日本未来潜在军事威胁的地位,远东委员会决定对日本去工业化,目标是将日本的生活水平降低到1930年至1934年之间的水平。[27][28]最后,日本的去工业化计划实施程度低于德国。[27]日本和德国一样从占领区政府援助和救济计划(GARIOA)得到了紧急援助。1946年初,亚洲特许救援机构(LARA)成立并获准向日本人提供食物和衣服。1948年4月,约翰斯顿委员会的报告建议日本应该重建经济,因为美国纳税人的持续紧急援助成本很高。

廣島與長崎原子彈爆炸幸存者被日本社会排斥。日本直到1952才向这些人提供特别援助。[29]到爆炸发生65周年之际,廣島市[30]和长崎市的最初袭击和后来的死亡总伤亡人数分别达到27萬和15萬。[31]截至2010年,约有23萬名经历者仍然活着,[30]截至2007年,约有2200人患有辐射引起的疾病。[32]

芬兰

在1939年至1940年的冬季战争中,苏联入侵芬兰并吞并了其部分领土。从1941年到1944年,芬兰与纳粹德国结盟,但未能从苏联手中夺回失去的领土。芬兰在战后保持了独立,但在其国内事务中仍然受到苏联施加的限制。

波罗的海国家

在1940年苏联入侵和吞并了一些中立的波罗的海国家,如爱沙尼亚,拉脱维亚和立陶宛。1941年6月,波罗的海各国苏维埃政府对“人民公敌”进行了大规模驱逐;结果,当纳粹军队在一周后入侵这些国家后许多人将他们视为解放者。

《大西洋宪章》承诺在战争期间被剥夺自决权的人享有自决权。在英国首相温斯顿·丘吉尔,主张该宪章的诠释较弱,允许苏联继续控制波罗的海国家。[33] 1944年3月,美国接受了丘吉尔的观点,即大西洋宪章不适用于波罗的海国家。[34]

菲律宾

估计有100万菲律宾军人和平民死于各种原因,其中131028人被认定死于72起战争罪行事件。根据美国在战后数年发布的统计分析,美国伤亡人数为10380人,36550人受伤;日本死亡人数为255795人。[35]

人口迁移

由于战胜国划定了新边界,大量人口突然发现自己处于敌对领土。苏联接管了以前由德国、芬兰、波兰和日本控制的地区。波兰失去了克雷西地区(约占其战前领土的一半)并获得了奥得河-尼斯河线以东的德国大部分地区,包括西里西亚的工业区。德国的萨尔州暂时是法国的保护国,但后来又回到了德国的管理之下。根据波茨坦会议的规定,大约有1200万人被驱逐出德国,其中700万人被德国本土驱逐,300万人被驱逐出苏台德地区。

在战争期间,大日本帝国袭击珍珠港后,美国政府拘禁了大约110000名住在美国太平洋沿岸的日裔美国人和日本人。[36][37] 加拿大拘留了大约 22000名日裔加拿大人,其中14000人出生在加拿大。战后,一些被拘禁者选择返回日本,而大多数留在北美。

波兰

苏联从靠近寇松线的新边界以东驱逐了至少200万波兰人。这个估计是不确定的,因为波兰共产党政府和苏联政府都没有记录被驱逐的人数。根据波兰官方统计,在第二次世界大战爆发前,居住在波兰边境(克雷西地区)的波兰公民人数约为1300万。在源自波兰边境领土的战争中丧生的波兰公民(被德国纳粹政权和苏联政权杀害或被驱逐到遥远的西伯利亚地区) 在苏联官方史学中被记录为俄罗斯、乌克兰或白俄罗斯的战争伤亡人数。这一事实给正确估计战后被迫转移的波兰公民人数增加了额外的困难。[38] 边界变化也扭转了1919-1920年波苏战争的结果。前波兰城市如利沃夫受到乌克兰苏维埃社会主义共和国的控制。此外,苏联在其境内转移了超过200万人;其中包括德国人、芬兰人、克里米亚鞑靼人和车臣人。

战后紧张局势

欧洲

西方盟国和苏联之间所组成的联盟甚至在战争结束之前就开始恶化,[39] 当斯大林、罗斯福和丘吉尔就是否应该承认由罗斯福和丘吉尔支持的波兰流亡政府,还是由斯大林支持的临时政府进行了激烈的讨论。斯大林取得了胜利。[40]

一些盟国领导人认为美苏之间有可能发生战争。1945年5月19日,美国副国务卿约瑟夫·格鲁甚至说这是不可避免的。[41][42]

1946 年 3 月 5 日,温斯顿·丘吉尔在密苏里州富尔顿威斯敏斯特学院的铁幕演讲中说,“阴影”已经笼罩欧洲。斯大林的回应是指责共产主义国家和西方不可能共存。[43] 1948年中期,苏联对柏林的西部占领区实施封锁。

由于欧洲紧张局势加剧以及对苏联进一步扩张的担忧,美国政府于1949年提出了一项应急计划。它考虑可能与苏联及其盟国进行核战争和常规战争,以对抗预计苏联可能在1957年左右开始接管西欧、近东和东亚部分地区。作为回应,美国将用原子弹和高爆弹使苏联受挫,然后入侵并占领该国。[44] 后来,为了在对抗苏联常规力量的同时减少军费开支,德怀特·艾森豪威尔总统将采取大规模报复战略,依靠美国核打击的威胁来阻止苏联对欧洲和其他地方的无核入侵。该战略需要美国核力量的集结,并相应减少美国的非核地面和海军力量。[45][46] 苏联将这些发展视为“原子勒索”。[47]

在希腊,1946 年英美支持的保皇派势力与共产主义领导的势力爆发内战,保皇派势力成为胜利者。[48] 由于担心苏联即将突破北约防线,进入石油资源丰富的中东,美国向希腊和邻国土耳其发起了大规模的军事和经济援助计划。1947年3月12日,为了获得国会对援助的支持,杜鲁门总统将援助描述为促进民主以捍卫“自由世界”,这一原则被称为“自由世界”或杜鲁门主义。[49]

美国寻求促进经济强大和政治统一的西欧,以应对苏联构成的威胁。这是公开进行诸如欧洲复苏计划之类的战略来完成的,该计划鼓励欧洲经济一体化。旨在抑制和控制德国工业的国际鲁尔区控制局演变为欧洲煤钢共同体,这是欧盟的前身。美国还暗中促进欧洲一体化,例如利用美国统一欧洲委员会(ACUE)向欧洲联邦主义运动提供资金。为了确保西欧能够抵御苏联的军事威胁,西欧联盟成立于 1948 年,北约成立于1949 年。北约第一任秘书长伊斯梅勋爵曾有句名言,该组织的目标是“将俄罗斯人拒之门外,让美国人进来,让德国人失望”。然而,没有西德的人力和工业产出,西欧的常规防御就没有任何成功的希望。为了解决这个问题,美国在1950年寻求促进欧洲防务共同体,其中包括重新武装西德。当法国议会否决时,这一尝试失败了。1955年5月9日,西德被北约接纳,其直接的结果是五天后华沙条约组织成立。

中国

按照雅尔塔会议的协议,苏联本應共同抗日卻拖延三個月直到美國投下原子彈後日本即將投降前幾天对日开战。苏军进入满洲,也就是日本当地的傀儡政权满洲国,所有日本定居者都被迫离开。苏联拆走了日本前几年在满洲建立的工业基地。由于苏联的存在,满洲也成为中国共产党军队的基地。

战后,由蔣中正领导的中華民國政府和中国共产党军队爆发第二次国共内战,第一次国共内战在中国抗日战争时暂时中止。与日本侵略者的抗戰增加了部分中国民众為了抗日加入延安的共产党,同时削弱了真正在战争中耗尽力量的中国國軍。1946年6月,国共之间爆发了全面内战。美国支持国民党,但也支持共產黨,以斷油斷彈要脅中國國軍停戰與共產黨進行和談,共产党领导的中国人民解放军一方面和談卻一方面出兵,最终还是取得了胜利,并在中国大陆地區建立了中华人民共和国,而中華民國政府遷台。两者敌对行动在1950年基本停止。

随着共产党在内战中的胜利,苏联放弃了二战期间向西方盟國要求在中国建立军事基地。

朝鲜战争的爆发转移中華人民共和国的注意力,同时,美国第七舰队进入台灣海峽阻挠了中国人民解放军进军台湾。1950年至1979年间,中国大陆和台湾之间发生了断断续续的军事冲突。中華民國在1991年宣布終止動員戡亂時期,但没有正式的和平条约或停战协定,中华人民共和国不曾放棄用武力侵占中華民國最後的國土-金門、馬祖、澎湖及台灣等島嶼,将台湾视为属于它的尚未实际控制省份,并表示反对台独。即便如此,两岸之间的紧张局势已经随着时间的推移而减弱,例如陈江峰会(2008-2011年)。

朝鲜半岛

雅尔塔会议上,盟军同意将战后未分裂的朝鲜置于多国托管之下。日本投降后,该协定被修改为苏美联合占领朝鲜。[50]协议内容是朝鲜北方由苏联、南方由美国瓜分和占领。[51]

朝鲜半岛以前受日本统治,苏联加入对日战争后部分被红军占领。根据美國戰爭部的命令,占领线在北纬38度线左右。[50][52]駐朝鮮美國陸軍司令部軍政廳在首府京城(今首爾)成立。[53][54]美国军事指挥官约翰·R·霍奇中将招募了许多前日本朝鲜总督府官员在这个政府中任职。[55]在军事线以北,苏联人將遣返的朝鲜民族主义游击队解除武装和复员,这些游击队在二战期间与中国军队一起在满洲对抗日本。与此同时,苏维埃为北方的亲共势力提供了重型武器装备。[56]1948年,军事路线成为政治路线,38度线南北先後成立了大韩民国與朝鲜民主主义人民共和国,都声称自己是朝鲜半岛唯一合法政權,两年后朝鲜战争爆发。

马来亚

1946年英国殖民地马来亚爆发劳工抗议和内乱。1948年,随着恐怖主义行为的爆发,殖民当局宣布进入紧急状态。局势恶化为全面的反殖民叛乱,或叛乱分子所称的反英民族解放战争,由马来亚共产党的军事部门马来亚人民解放军(MNLA)领导。[57] 马来亚紧急状态将持续12年,于1960年结束。1967年,共产党领导人陈平重新开始敌对行动,导致了第二次紧急状态并持续到1989年。

法属印度支那

第二次世界大战期间在法属印度支那殖民地(由现在的越南、老挝和柬埔寨组成)发生的事件为第一次印度支那战争奠定了基础,进而导致了越南战争。

二战期间,维希法国结盟的殖民当局与日本侵略者合作。共产主义控制的越盟共同阵线 (由盟国支持)于1941年在殖民地的越南人之间成立,以争取越南的独立,对抗日本和战前的法国列强。在1945年越南饥荒之后,由于前线发动叛乱、洗劫米仓并敦促越南人拒绝纳税,越盟的支持得到了加强。由于法国殖民当局开始与自由法国进行秘密会谈,日本于1945年3月9日将他们拘禁。 日本于8月投降,这造成了权力真空,越盟在八月革命中掌权,宣布越南民主共和国独立。然而,盟国(包括苏联)都同意该地区属于法国。国民党领导的中国军队从北方进入,英国从南方进入,然后将权力移交给法国,这一过程于1946年3月完成。 试图将越南民主共和国与法国合并统治失败,越盟发起反抗法国统治的叛乱,同年开始了第一次印度支那战争(越盟在老挝和柬埔寨组织了共同战线与法国人作战)。

战争于1954年随着法国撤军和越南分裂而结束。越南民主共和国控制了北方,而南越则成立了一个独立的共和国由吴廷琰掌控,后者因拒绝举行美国选举而受到支持。南方共产党最终组织了越南南方民族解放阵线,争取在越南民主共和国的领导下统一南北,从而开始了越南战争,并以越南民主共和国于1975年征服南方而告终。

荷属东印度群岛

日本在战争期间入侵并占领了印度尼西亚,并取代了荷兰殖民的大部分地区。尽管最高职位由日本人担任,但荷兰公民被拘禁意味着印度尼西亚人担任了许多领导和行政职位。1945年8月日本投降后,民族主义领导人苏加诺和穆罕默德·哈达宣布印度尼西亚独立。荷兰人试图重建殖民地,并为此使用了他们因马歇尔计划而获得的大部分援助,随后进行了四年半的斗争。[58] 寻求在亚洲重建殖民统治的英国军队直接帮助了荷兰人。英国还保留了 35000名日本投降人员的武器,以与印度尼西亚人作战。

尽管荷兰军队重新占领了印度尼西亚的大部分领土,但随后发生了游击战,大多数印度尼西亚人以及国际舆论都支持印度尼西亚独立。1949年12月,荷兰正式承认印度尼西亚的主权。

秘密行动和间谍活动

_(B%2526W).jpg.webp)

英国在波罗的海国家的秘密行动始于 1944年。在丛林行动中,秘密情报局(称为军情六处)招募和训练了爱沙尼亚人、拉脱维亚人和立陶宛人,以便在1948年至1955年间在波罗的海国家从事秘密工作。行动的领导人包括阿方斯·雷班、斯塔西斯·齐曼塔斯和鲁道夫斯·西拉拉杰斯。这些特工是在“英国波罗的海渔业保护局”的掩护下行动的。他们从英国占领的德国区域出发,使用改装的二战S艇,由纳粹德国海军的前成员担任船长和船员。[59] 英国情报部门还训练反共特工从芬兰边境渗透到俄罗斯,并下令暗杀苏联官员。[60] 最后,金·费尔比向克格勃提供的反情报使克格勃能够渗透并最终控制军情六处在波罗的海国家的整个情报网络。[61]

越南和中东后来会损害美国在欧洲取得成功时获得的声誉。[62]

克格勃认为,可以赢得冷战舞台的是第三世界而不是欧洲。[63] 莫斯科将在后来推动在非洲的军备集结。在后来的几年里,作为冷战代理人的非洲国家往往成为自己的“失败国家”。[62]

招募前敌方科学家

当战后欧洲的分裂开始出现时,英国和美国的战争罪行计划和去纳粹化政策有所放松,有利于招募德国科学家,尤其是核和远程火箭科学家。[64] 其中许多人在被捕之前,曾在波罗的海沿岸德国陆军研究中心佩内明德研究德国V-2远程火箭。在德国的西方盟军占领军军官被命令拒绝与苏联合作分享战时的秘密武器,[65] 为了恢复,特别是在德国航空技术和人员方面,英国派遣了费登特派团进入德国联系其航空技术中心和关键人员,同时美国还拥有自己的鲁斯蒂行动航空技术人员和恢复计划。

在“回形针行动”中,自1945年,美国引进了1600名德国科学家和技术人员,作为欠美国和英国的智力赔偿(intellectual reparations)的一部分,其中包括约100亿美元(2020 年为1330亿美元)的专利和工业流程。[66] 1945 年底,三个德国火箭科学家小组抵达美国,在德克萨斯州布利斯堡和新墨西哥州白沙导弹靶场作为“战争部特别雇员”执行任务。[67]

一些回形针行动科学家的战时活动随后受到调查。[68] 亚瑟·鲁道夫(Arthur Rudolph)于1984年离开美国,以免被起诉。[69] 同样,1946年参与回形针行动来到美国的乔治·里奇(Georg Rickhey)于1947年返回德国接受米特尔堡-多拉纳粹集中营战争罪审判。在他被无罪释放后,他于1948年返回美国并最终成为美国公民。[70]

苏联于1946年开始了奥索维阿欣行动(Operation Osoaviakhim)。内务人民委员会和苏联军队成功地将数千名与军事相关的技术专家从战后德国的苏联占领区运送到苏联。[71] 苏联人使用了 92 列火车运送专家及其家人,估计有 10,000-15,000 人。[72] 许多相关设备也被转移,目的是将研究和生产中心从德国转移到苏联,例如在米特尔维克(Mittelwerk)诺德豪森搬迁的V-2火箭中心。搬迁的人中有赫尔穆特·格罗特(Helmut Gröttrup)和来自米特尔维克的大约 200 名科学家和技术人员。[73] 其人员也来自AEG、BMW的Stassfurt集团、法本公司的化学工厂、容克斯、肖特集团、Siebel公司、德律风根和蔡司公司。

行动由内务人民委员会副上校谢罗夫指挥,[74] 在当地苏联军事管制局的控制之外。 此次行动的主要原因是苏联害怕因不遵守盟国管制理事会关于清除德国军事设施的协议而受到谴责。[75] 一些西方观察家认为奥索维阿欣行动是对德国统一社会党在选举中失败的报复,尽管该行动在此之前显然是有计划的。[76]

国际联盟的解体和联合国的成立

作为战争的普遍后果以及为了维护国际和平,[77]同盟国于1945年10月24日正式成立了联合国。[78]联合国取代了已不复存在的國際聯盟。作为政府间组织,国际联盟于1946年4月20日正式解散,但实际上早在1939年就停止运作,无法阻止第二次世界大战的爆发。联合国继承了国际联盟的一些机构,例如國際勞工組織。

國際聯盟託管地,主要是在第一次世界大战中易手的领土,成为联合国托管领土。西南非洲除外,仍然按照最初的授权条款管理。作为联盟的继任机构,联合国仍然承担着对该领土的监督作用。但澤自由市是半自治城市国家,部分由联合国监督,后来成为波兰的一部分。

联合国于1948年通过《世界人权宣言》,“作为所有人民和所有国家取得成就的共同标准”。苏联对该宣言投了弃权票。美国不批准的社会和经济权利的部分。[79]

五个主要盟国獲联合国安理会常任理事国地位。常任理事国可以否决任何联合国安理会决议,这是唯一根据国际法具有约束力的联合国决议。五个常任理事国是:美国、英国、法国、苏联和中華民國。第二次国共内战後期中华人民共和国在中国大陆成立,而中華民國政府遷台,继续享有原有地位。1971年,聯合國大會第2758號決議通過,中華民國遭聯合國排除,原有地位被中华人民共和国取代。1991年苏联解体后,俄罗斯继承了苏联的常任理事国地位。

经济影响

到战争结束时,欧洲经济已经崩溃,大约70%的工业基础设施被摧毁。[83] 苏联约有1710座城镇、70000座村庄和31850座工业设施遭到摧毁。[84] 战后,各国经济的恢复情况并不相同,但总体上是比较强劲的,尤其是在美国。

在欧洲,西德在盟军占领的最初几年经济持续下滑后迎来了复苏,到1950年代末,产量比战前水平翻了一番。[85] 意大利在经济状况不佳的情况下逐渐摆脱了战争的阴影,[86] 到了1950年代,意大利经济以稳定高速增长为主要特征。[87] 法国经济在莫内计划下迅速反弹并经历了快速的经济增长和现代化。[88] 相比之下,英国在战后处于经济崩溃状态[89] 并且在随后的几十年里继续经历一定的经济衰退。[90]

苏联在战后时期也经历了产量的快速增长。[91] 日本经历了快速的经济增长,到1980年代成为世界上最强大的经济体之一。[92] 第二次国共内战结束后,中国大陸基本上一穷二白。到1953年,随着生产恢复到战前水平,经济恢复似乎相当成功。[93] 尽管在灾难性的大跃进期间这种经济复苏被打断了,但这种经济增长的态势依然存在,直到邓小平进行改革开放后中国大陸的经济高速增長。

由于美国本土没有受到战争的破坏,在战争结束时,美国拥有世界大约一半的工业产值。此外,其大部分战前工业已转为战时使用。因此,美国的工业和民用基础比世界上大多数国家都要好得多,因此开始了人类历史上从未有过的经济扩张。美国国内生产总值从1945年的2280亿美元增加到1975年略低于1.7万亿美元。[94][95]

未爆弹药

未爆弹药在当今继续构成危险。2017年,有5万人从汉诺威撤离,以便拆除二战时期的炸弹。[96]

日本在入侵中国时遗留下大量的化学武器,中国和日本一直在共同开展化学武器清理工作。中国政府表示自1945年战争结束后已有数千人因日本遗弃在华化学武器而伤亡。[97]

环境影响

第二次世界大战结束后的科学家并没有进行无害化处理的化学武器库的程序。在英国、美国和俄罗斯的指示下,化学武器以公吨重装上船并倾倒入海。由于记录保存不当,倾倒的确切位置尚不清楚,但估计有100万吨化学武器留在洋底,它们正在生锈并构成泄漏风险。据报道,在意大利沿海的一些地区发生了硫芥子气泄露,并且在特拉华州发现了硫芥子气弹,这很可能是与贝类货物一起带入的。[98]

参考资料

- The Dominance of England, Dorothy Crisp, Holborn Publishing, London 1960, pp. 22–26,

- The World at War, Mark Arnold-Foster, BCA London, 1974, pp. 286–7,

- Sunday Times September 6, 2009 by Max Hastings

- A History of the American People, Paul Johnson, Weidenfeld & Nicolson, London, 1997, pp. 647–8

- Michael Ellman and S. Maksudov, "Soviet Deaths in the Great Patriotic War: A Note", Europe-Asia Studies, Vol. 46, No. 4, pp. 671-680

- "20m Soviet war dead may be underestimate", Guardian, 30 April 1994 quoting Professor John Erickson of Edinburgh University, Defence Studies.

- Edwin Bacon, "Glasnost and the Gulag: New Information on Soviet Forced Labour around World War II", Soviet Studies, Vol. 44, No. 6 (1992), pp. 1069–1086.

- Michael Ellman, "Soviet Repression Statistics: Some Comments", Europe-Asia Studies, Vol. 54, No. 7 (Nov., 2002), pp. 1151–1172

- Glenn E. Curtis, ed. Russia: A Country Study (页面存档备份,存于), Washington: Library of Congress, 1996

- Senn, Alfred Erich, Lithuania 1940 : revolution from above, Amsterdam, New York, Rodopi, 2007 ISBN 978-90-420-2225-6

- Roberts 2006,第43頁.

- Wettig 2008,第20–21頁

- Granville 2004.

- Grenville 2005,第370–371頁.

- Crampton 1997,第216–7頁.

- Eastern bloc, The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy, Third Edition. Houghton Mifflin Company, 2005.

- Cook 2001,第17頁.

- Wettig 2008,第96–100頁.

- Cost of Defeat 的存檔,存档日期2007-03-11. 時代雜誌, 8 April 1946

- Naimark 1995,第206頁.

- Frederick H. Gareau "Morgenthau's Plan for Industrial Disarmament in Germany" The Western Political Quarterly, Vol. 14, No. 2 (Jun., 1961), pp. 517-534

- Ray Salvatore Jennings "The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and Afghanistan for Postwar Iraq 的存檔,存档日期2013-02-01." May 2003, Peaceworks No. 49 pg.15

- Ray Salvatore Jennings "The Road Ahead: Lessons in Nation Building from Japan, Germany, and Afghanistan for Postwar Iraq 的存檔,存档日期2013-02-01. May 2003, Peaceworks No. 49 p.15

- "Pas de Pagaille!" (页面存档备份,存于), 時代雜誌, 28 July 1947.

- Staff. ICRC in WW II: German prisoners of war in Allied hands (页面存档备份,存于), 2 February 2005

- Time, "Foreign Relations: Secret of the Kurils", 11 February 1946 URL (页面存档备份,存于)

- Frederick H. Gareau "Morgenthau's Plan for Industrial Disarmament in Germany" The Western Political Quarterly, Vol. 14, No. 2 (Jun., 1961), pp. 531

- (Note: A footnote in Gareau also states: "For a text of this decision, see Activities of the Far Eastern Commission. Report of the Secretary General, February 1946 to July 10, 1947, Appendix 30, p. 85.")

- "Japan and North America: First contacts to the Pacific War", Ellis S. Krauss, Benjamin Nyblade, 2004, pg. 351

- . [2021-07-17]. (原始内容存档于2010-08-20).

- . [2010-11-14]. (原始内容存档于2012-05-24).

- . (原始内容存档于2007-10-11).

- Roger S. Whitcomb, "The Cold War in retrospect: the formative years," p. 18 "Churchill suggested that the principles of the Atlantic Charter ought not be construed so as to deny Russia the frontier occupied when Germany attacked in 1941." Google Books (页面存档备份,存于)

- Roger S. Whitcomb, "The Cold War in retrospect: the formative years," p. 18

- Rottman, Gordon L. . Greenwood Publishing Group. 2002: 318 [2012-01-09]. ISBN 978-0-313-31395-0. (原始内容存档于2022-06-21).

- National Park Service. Manzanar National Historic Site (页面存档备份,存于)

- Various primary and secondary sources list counts between persons.

- Norman Davies, God's Playground, a History of Poland, Columbia University Press, 1982, ISBN 0231053525, p.558

- Kantowicz, Edward R. . Wm. B. Eerdmans Publishing. 2000: 6. ISBN 0-8028-4456-1.

- Stewart Richardson, Secret History of World War II, New York: Richardson & Steirman, 1986, p.vi. ISBN 0-931933-05-6

- Yefim Chernyak and Vic Schneierson, Ambient Conflicts: History of Relations between Countries with Different Social Systems, ISBN 0-8285-3757-7, Moscow: Progress Publishers, 1987, p. 360

- Challener, R. D.; Grew, J. C.; Johnson, W.; Hooker, N. H. . World Politics. 1953, 5 (2): 263–279. JSTOR 2008984. doi:10.2307/2008984.

- Anthony Cave Brown, Dropshot: The United States Plan for War with the Soviet Union in 1957, New York: Dial Press, 1978, p.3

- Cave Brown, op cit, p. 169

- John Lewis Gaddis, Strategies of Continment, New York: Oxford University Press, pp.127-9

- Walter LaFeber, America, Russia and the Cold War 1945–1966, New York: John Wiley, 1968, pp.123-200

- Chernyak, op cit, p.359

- Christopher M Woodhouse, The Struggle for Greece 1941–1949, London: Hart-Davis 1976, pp.3-34, 76-7

- Lawrence S Wittner, "How Presidents Use the Term ‘Democracy’ as a Marketing Tool" (页面存档备份,存于), Retrieved 2010-10-29.

- Dennis Wainstock, Truman, McArthur and the Korean War, Greenwood, 1999, p.3

- Dennis Wainstock, Truman, McArthur and the Korean War, Greenwood, 1999, pp.3, 5

- Jon Halliday and Bruce Cumings, Korea: The unknown war, London: Viking, 1988, pp. 10, 16, ISBN 0-670-81903-4

- Edward Grant Meade, American military government in Korea, : King's Crown Press 1951, p.78

- A. Wigfall Green, The Epic of Korea, Washington: Public Affairs Press, 1950, p. 54

- Walter G Hermes, Truce Tent and Fighting Front, Washington, D.C.: US Army Center of Military History, 1992, p. 6

- James M Minnich, The North Korean People's Army: origins and current tactics, Naval Institute Press, 2005 pp.4-10

- Mohamed Amin and Malcolm Caldwell (eds.), The Making of a Neo Colony, London: Spokesman Books, 1977, footnote, p. 216

- Kahin, George Mcturnan. . 2003 [2009-08-18]. ISBN 978-0-87727-734-7. (原始内容存档于2022-06-23).

- Sigured Hess, "The British Baltic Fishery Protection Service (BBFPS) and the Clandestine Operations of Hans Helmut Klose 1949–1956." Journal of Intelligence History vol. 1, no. 2 (Winter 2001)

- Tom Bower, The Red Web: MI6 and the KGB, London: Aurum, 1989, pp. 19, 22-3 ISBN 1-85410-080-7

- Bower, (1989) pp. 38, 49, 79

- Judt, "A Story Still to Be Told"

- Christopher Andrew & Vasili Mitrokhin, The World was Going Our Way: The KGB and the Battle for the Third World, New York: Basic Books, 2005, foreword, p. xxvi

- Tom Bower, The Paperclip Conspiracy: Battle for the spoils and secrets of Nazi Germany, London: Michael Joseph, 1987, pp.75-8, ISBN 0-7181-2744-7

- Bower, op cit, pp.95-6

- Naimark, Science Technology and Reparations: Exploitation and Plunder in Postwar Germany p.60

- Huzel, Dieter K. . Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall. 1960: 27,226.

- Walker, Andres. . BBC news. 2005-11-21 [2008-10-18]. (原始内容存档于2017-08-28).

- Hunt, Linda. . Nation. May 23, 1987 [2021-07-17]. (原始内容存档于2012-07-16).

- Michael J. Neufeld. . Random House, Inc. 2008 [2021-07-17]. ISBN 978-0-307-38937-4. (原始内容存档于2022-06-21).

- Naimark 1995,第220頁.

- Naimark, Norman M. . Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. 1995 [2021-07-17]. ISBN 0-674-78405-7. OCLC 32276211. (原始内容存档于2020-06-02).

- Naimark 1995,第221頁.

- Naimark 1995,第227頁.

- Naimark 1995,第25頁.

- Naimark 1995,第225頁.

- Yoder, Amos. The Evolution of the United Nations System, p. 39.

- History of the UN 的存檔,存档日期2010-02-18.

-

(PDF). Amnesty International: 6. [2008-06-02]. (原始内容 (PDF)存档于2008-06-26). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - Willacy, Mark, , Australian Broadcasting Corporation, 2010-11-13 [2021-07-19], (原始内容存档于2017-07-28) (澳大利亚英语)

- Omi, Hatashin. . Folkestone, Kent, UK: Global Oriental. 2009. ISBN 978-90-04-21304-3. OCLC 754773631.

- . www.gmw.cn. [2021-07-19]. (原始内容存档于2022-06-30).

- "Who benefits from global violence and war: uncovering a destructive system (页面存档备份,存于)". Marc Pilisuk, Jennifer Achord Rountree (2008). Greenwood Publishing Group. p.136. ISBN 0-275-99435-X

- The New York Times, 9 February 1946, Volume 95, Number 32158.

- Dornbusch, Rüdiger; Nölling, Wilhelm; Layard, P. Richard G. . Massachusetts Institute of Technology Press. 1993: 29. ISBN 0-262-04136-7.

- Bull, Martin J.; Newell, James. . Polity. 2005: 20. ISBN 0-7456-1299-7.

- Bull, Martin J.; Newell, James. . Polity. 2005: 21. ISBN 0-7456-1299-7.

- Harrop, Martin. . Cambridge University Press. 1992: 23. ISBN 0-521-34579-0.

- Dornbusch, Rüdiger; Nölling, Wilhelm; Layard, P. Richard G. . Massachusetts Institute of Technology Press. 1993: 117. ISBN 0-262-04136-7.

- Emadi-Coffin, Barbara. . Routledge. 2002: 64. ISBN 0-415-19540-3.

- Smith, Alan. . Routledge. 1993: 32. ISBN 0-415-08924-7.

- Harrop, Martin. . Cambridge University Press. 1992: 49. ISBN 0-521-34579-0.

- Harper, Damian. . Lonely Planet. 2007: 51. ISBN 978-1-74059-915-3.

- Kunkel, John. . Routledge. 2003: 33. ISBN 0-415-29832-6.

- CountryEconomy.com. . [2017-07-28]. (原始内容存档于2022-07-06).

- . DW. July 5, 2017 [2021-07-17]. (原始内容存档于2022-06-21).

- . AP NEWS. 2017-01-17 [2021-07-17]. (原始内容存档于2022-06-25) (英语).

- Curry, Andrew. . Smithsonian Magazine. November 11, 2016 [2021-07-17]. (原始内容存档于2022-06-23).

参考书目

- Cook, Bernard A. . Taylor & Francis. 2001. ISBN 0-8153-4057-5.

- Crampton, R. J. . Psychology Press. 1997 [3 February 2021]. ISBN 978-0-415-16422-1. (原始内容存档于2022-05-30) (英语).

- Granville, Johanna. . Texas A&M University Press. 2004. ISBN 1-58544-298-4.

- Grenville, John Ashley Soames. . Routledge. 2005. ISBN 0-415-28954-8.

- Naimark, Norman M. . Harvard University Press. 1995. ISBN 0-674-78406-5.

- Roberts, Geoffrey. . Yale University Press. 2006. ISBN 0-300-11204-1.

- Wettig, Gerhard. . Rowman & Littlefield. 2008. ISBN 978-0-7425-5542-6.

更多阅读

- Blum, William. . London: Zed. 1986.

- Iatrides (ed), John O. . Hanover and London: University Press of New England. 1981.

- Jones, Howard. . London: Oxford University Press. 1989.

- Laar, Mart, Tiina Ets, Tonu Parming. . Howells House. 1992. ISBN 0-929590-08-2.

- Lowe, Keith. . Picador. 2013. ISBN 978-1250033567.

- Männik, Mart. . Tallinn: Grenader Publishing. 2008. ISBN 978-9949-448-18-0.

- Martin, David. . San Diego: Harcourt, Brace, Jovanovich. 1990. ISBN 0-15-180704-3.

- Peebles, Curtis. . Naval Institute Press. 2005. ISBN 1-59114-660-7.

- Sayer, Ian & Douglas Botting. . London: Grafton. 1989.

- Stevenson, William. . New York: Harcourt, Brace. 1973.

- Szulc, Tad (1990). Then and Now: How the World Has Changed since W.W. II. First ed. New York: W. Morrow & Co. 515 p. ISBN 0-688-07558-4.

- Wiesenthal, Simon. . Los Angeles: Simon Wiesenthal Center. 1984.