草原龙属

草原龍(屬名:Savannasaurus,意為「熱帶草原的蜥蜴」)也可譯為莽原龍,是一屬泰坦巨龍類恐龍,生存於白堊紀晚期,發現於澳洲昆士蘭的溫頓組地層。模式種兼唯一種艾氏草原龍(Savannasaurus elliottorum)於2016年由史蒂芬·波羅帕特(Stephen Poropat)和同事命名。正模標本也是唯一已知的標本,被發現者暱稱為「韋德」(Wade),是澳洲已知蜥腳類中最完整的一具,目前展示於澳洲恐龍時代博物館。其他來自對應岩層的恐龍還有近緣的迪亞曼蒂納龍和獸腳類的南方獵龍,與正模標本一同發現的牙齒暗示著這隻動物生前可能被南方獵龍所獵食。

| 草原龙属 | |

|---|---|

| |

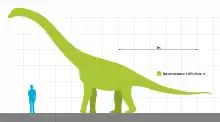

| 身體輪廓想像、已知部位骨骼及特寫 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 蜥形纲 Sauropsida |

| 总目: | 恐龍總目 Dinosauria |

| 目: | 蜥臀目 Saurischia |

| 亚目: | †蜥脚形亚目 Sauropodomorpha |

| 下目: | †蜥腳下目 Sauropoda |

| 演化支: | †泰坦巨龍類 Titanosauria |

| 属: | †草原龙属 Savannasaurus Poropat et al. 2016 |

| 模式種 | |

| †艾氏草原龍 Savannasaurus elliottorum Poropat et al. 2016 | |

草原龍是體型中等的泰坦巨龍類,身長約15(49英尺)。牠以寬闊的臀部為特徵,最寬點寬度可達1.1(3英尺7英寸);加上健壯的肱骨、可能很高的距骨,將使體重分布更加平均;此外脊柱靈活有彈性,這些特徵可能使草原龍能夠容易地在氾濫平原棲息地的泥濘地上行動。其他泰坦巨龍類支系也顯示出類似的特徵,可能是源於相似的環境壓力下所演化出來。

許多特徵表示草原龍屬於泰坦巨龍類的早期(或基礎)分支,但不屬於更特化的岩盔龍類。這些特徵中包含脊椎缺乏下椎弓突-下椎弓凹關節;這是可能出現在許多泰坦巨龍支系中,用來幫助增強脊椎彈性的特徵之一。古生物地理學分析認為草原龍和迪亞曼蒂納龍的祖先可能來自亞洲或岡瓦納大陸的其中一塊;無論如何,牠們大約於1億500萬至1億年前通過南極洲遷移到澳洲。

发现与命名

2005年3月,澳洲恐龙时代(AODF)创始人大卫·艾略特(David Elliot)與家人发现该属的首具标本。化石的编号为AODF 660,出土于温顿东北60(37英里)处的贝蒙特绵羊站(Belmont sheep station);该地区的编号是AODF 82,亦被非正式称为“Ho-Hum地”。[1]昆士兰博物馆和大量志愿者在同年7月和9月发掘出这件标本,并用风镐和凿子沿石膏填充的裂缝劈裂含有样本的泥岩结核,然后标记碎片以便于重新组装。使用空气划线器和微型凿岩器制备标本用了大约十年时间,[2]准备完成后用粘合剂(如强力胶和环氧胶)将这些碎片粘在一起。化石上的标记可以确定样本被重建时的方向,为摄影测量法构建的三维现场地图提供了信息。[3]

AODF 660由大约40块骨骼组成:一节颈椎、第三到第十节背椎、至少四块骶骨、至少五节尾椎;颈椎和残缺的背肋;部分肩带,包括残缺的肩胛骨,左乌喙骨和两块胸骨板;部分前肢,包括两个部分肱骨、一个残缺的尺骨、左桡骨、手骨(左爪第一至第五节掌骨、右爪第四掌骨和两节指骨);融合的髋骨,即左、右耻骨和坐骨;脚骨(左脚距骨和右脚第三节跖骨)及其他碎片。[1]其中一块脚骨最初被认为属于兽脚类,[4]而掌骨最初也被解释为来自另一条前肢。[3]该标本是澳洲已知最完整的蜥脚类标本,约占动物的20%到25%。[2]

骨骼的出土面积不到20 m2(220 sq ft)。虽然背椎没有连接,但它们在髋骨前面按顺序保存以便识别。左侧肋骨似乎在石化前(在所有肋骨进一步碎裂前)已被压碎。第五背椎和两个肱骨显示出被其它恐龙践踏的迹象,这也可以解释骨骼为何呈分散状态;然而,这些骨骼比同期岩石中的其它恐龙标本更为集中。2006年9月进行的第三次挖掘中没有发现其它遗骸,但在2013年,该地区的地表上发现了部分尾椎椎体。[3]

标本AODF 660昵称为“韦德”,[2]在2016年由史蒂芬·波罗帕特及其同事正式叙述并命名,该论文还叙述了迪亚曼蒂纳龙的头骨。他们将其建立为新属新种艾氏草原龙(Savannasaurus elliotorum)。属名取自泰诺语zavana(savanna一词的词根),指化石发现地所在的环境;种名elliotorum纪念艾略特家族对澳洲古生物研究的贡献。[1]2020年發表的新研究補充了原始論文对AODF 660的初步解剖描述,其中提供完整的骨学叙述。[3]

叙述

草原龙是一属中型泰坦巨龙类,长约15(49英尺),重约20公噸(22短噸),肩高约为3(9.8英尺)。[4]

脊柱

草原龙的椎骨像大多数巨龙形类一样呈气腔化,缺乏下椎弓突-下椎弓凹关节,使得相邻椎骨可以互相连接。草原龙的颈椎和背椎呈后凹形(opisthocoelous)或具有前凸后凹的椎体。真蜥脚类的所有其他成员皆有后凹形颈椎,大鼻龙类的所有其他成员皆有后凹形背椎。[1]不寻常的是,草原龙的一个尾椎椎体的前关节面起伏,上半部分凹,下半部分凸,波罗帕特和同事认为这是一个自衍徵。其它尾椎呈双凹形(amphicoelous),具有两边凹陷的椎体,在除宝天曼龙和东阳龙以外的其它泰坦巨龙类中也非常少见。[3]

唯一已知的草原龙颈椎因其比例而被认为来自颈部后段。椎骨具有一个沿其底面纵向延伸的微型龙骨――这一特征有别于大多数泰坦巨龙类,类似蜥脚类的祖征;门多萨龙、奥韦罗龙、南方海神龙和掠食龙也有这种龙骨。一个发达的纵窝(longitudinal fossa)沿椎骨的一侧几乎延伸到整个长度,而其它泰坦巨龙类大多缺乏或完全没有此特征。与更衍生的泰坦巨龙类(如萨尔塔龙科)相比,横突(parapophysis,肋骨关节之一)被限制于椎体前半部分。相关的颈肋碎片表明它们相对较长,至少延伸到三个椎体。[1][3]

像许多泰坦巨龙类一样,草原龙背椎椎体的关节面垂直且短于其宽度。背椎底面两侧具有发育较弱的嵴,类似迪亚曼蒂纳龙和后凹尾龙 (两者的嵴发育较好),但草原龙的椎体底部缺乏龙骨。像大多数其它多孔椎龙类一样,椎体两侧也具有泪滴状气腔。椎体前部的关节突(articular processes)称为前突(prezygapophyses),由一层骨板――即反前关节突板(transprezygapophyseal lamina)所连接;在前段背椎中,这层骨板与大多数泰坦巨龙类一样呈V形,但后侧平坦,有别于其它泰坦巨龙类。值得注意的是,草原龙背椎的椎板呈两侧不对称的形状,椎骨左侧可通过额外的椎板而得到加固。另外,与后凹尾龙不同的是,椎体顶部的背侧神经棘高度向后增加、没有分叉且高于相应关节面。[1][3]

除一节前段尾椎椎体(尾椎“A”)起伏的关节面外,草原龙的两节前段尾椎(尾“A”和“B”)还有另一鉴定特征――即椎体两侧围绕着较浅的气腔,类似非泰坦巨龙类多孔椎龙类帕迪亞龍,而大部分多孔椎龙类的椎骨只有小孔没有气腔。[1]这一特征以前被视为非多孔椎龙类腕龙科的一个鉴定特征。[5]另外两节尾椎(尾椎“C”和“D”)位于尾部更远的位置。尾椎B、C和D的椎体长度大致相同,表明椎体长度变化不大。然而,尾椎C的两个关节面皆宽于其高度,而尾椎D的前一个关节面高于其宽度,表明它的位置比尾椎D更靠前。与其它巨龙形类一样,尾椎C和尾椎D围绕神经管的突起和椎弓根的长度是椎体的三分之二,相对于中线向前移动。[3]

肩带与前肢

胸骨板上存在两个鑑定特征。首先,胸骨从底部看呈D形,外缘笔直,而不是像其他泰坦巨龙类那样呈肾形。其次,它们缺乏新蜥脚类胸骨底面的长嵴。总的来说,下表面没有上表面的凹槽和凹坑,表明其生前被软骨覆盖。然而,像大多数其它泰坦巨龙类一样,胸骨板的长度至少相当于肱骨的65%(草原龙的比例约为71%)。从侧面看,草原龙的喙骨呈椭圆形,区别于萨尔塔龙科特有的四边形喙骨,上面的盂窝(glenoid fossa ,与肱骨相连)也比迪亚曼蒂纳龙大得多。[1]肩胛骨后部的关节高于整块骨骼,前后加长,不像除大夏巨龙、利加布龙和波塞东龙以外的大多数巨龙形类。[3]

草原龙的肱骨也很强壮,类似迪亚曼蒂纳龙、后凹尾龙和萨尔塔龙科。肱骨半径围绕其轴线扭曲,两端长轴朝向不同平面,类似华北龙、沉重龙和掠食龙。其顶端的最大宽度(骨长的33%)和后外角(骨间嵴)上有一个坚固的、更为典型的嵴。草原龙的手指排列成马蹄形,与所有新蜥脚类相同。与迪亚曼蒂纳龙和温顿巨龙一样,第三掌骨最长,其次是第二掌骨、第一掌骨、第四掌骨和第五掌骨。第三掌骨是桡骨长度的49%,对泰坦巨龙类来说很短,但至少是所有大鼻龙类的45%。一个显著特征是第四掌骨底部呈沙漏形,而不是梯形或六边形。[1]在其生前,掌骨会被固定在顶部且底部呈八角形。指骨的存在是不寻常的;除草原龙和迪亚曼蒂纳龙外,所有泰坦巨龙类的手部皆由掌骨构成。除第一指外,所有手指可能都有指骨,尽管掌骨底部的关节面并没有像预期那样延伸到前面。[3]

骨盆与后肢

草原龙最明顯的鑑定特征是骨盆宽度[4]——骶骨宽1.07(3英尺6英寸),融合的坐骨-耻骨复合体(ischium-pubis complex)至少宽1.14(3英尺9英寸)。胸骨板宽约85(2英尺9英寸)以适应骨盆的比例。虽然泰坦巨龙类的身体一般都很宽,但草原龙的臀围却宽得极端,只有后凹尾龙和萨尔塔龙科(如内乌肯龙)可以超过它。[1]草原龙骨盆上的其它比例也很不常见。耻骨上坐骨关节的高度比骨骼长度大56%,高于多数泰坦巨龙类。草原龙的坐骨相对较短,相当于耻骨的63%;除掠食龙(54%)和后凹尾龙(64%)外,所有其它泰坦巨龙类的坐骨长度至少为耻骨的70%。草原龙区别于其他蜥脚类的一个特点是坐骨前后长度仅为其宽度的42%。在坐骨上,髂骨脚(iliac peduncle,髋臼/髋关节周围的一个突起)仅占骨骼长度的32%,低于多数其它蜥脚类。此外,坐骨前端的宽度是骨骼长度的49%;只有迪亚曼蒂纳龙有着同样比例(51%)。[3]

草原龙的另一鑑定特征是一个微妙的嵴将耻骨前上部与后板分开。该嵴与另一个嵴平行,正好位于被称为闭孔突(obturator foramen)的开口下方;后一个嵴相对于迪亚曼蒂纳龙所具有的多个嵴。和迪亚曼蒂纳龙一样,耻骨顶端存在一个扩大的隆起。在坐骨背面,将其与耻骨分开的嵴比迪亚曼蒂纳龙向侧面延伸得更远,但比温顿巨龙更近。再往下看,无论是从正面到背面还是从侧面到侧面,脚踝处距骨的高度永远大于其直径――这在巨龙形类中很不寻常。[1]距骨上两个异常低的比率较为显著:左侧到右侧的直径是其高度的87%,侧面到侧面的直径为前面到后面的直径的98%。与迪亚曼蒂纳龙不同的是距骨上没有骨轴且与腓骨相连。[3]

分类学

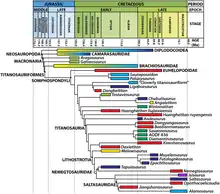

在2016年的描述中,波罗帕特和同事进行系统发育分析以测试草原龙和迪亚曼蒂纳龙新头骨标本的亲缘关系。他们将这些标本添加到菲利浦·曼尼翁(Philip Mannion,草原龙叙述的合著者之一)及其同事2013年为葡萄牙巨龙的新叙述而创建的数据集中。[6]分析将草原龙和迪亚曼蒂纳龙放在同一个分类群中,靠近泰坦巨龙类的根部,在衍生分类群岩盔龙类之外。[1]后期分析皆得到类似结果,包括:拉法尔·罗约-托雷斯(Rafael Royo-Torres)及其同事2017年对索里亚巨龙的叙述、[7]曼尼翁及其同事2017年对蝰神龙的叙述、[8]亚历山大·阿韦里亚诺夫(Alexander Averianov)和弗拉基米尔·埃菲莫夫(Vladimir Efimov)2018年对伏尔加巨龙的叙述、[9]伯纳多·冈萨雷斯·里加(Bernardo González Riga)及其同事2018年对门多萨龙的重新叙述[10]以及佩德罗·摩科(Pedro Mocho)及其同事2019年对一种不确定的岩盔龙类[11]和大洋巨龙的叙述。[12]

2020年,波罗帕特和同事注意到了一系列支持草原龙在岩盔龙外的位置的特征,包括:水平的反关节突椎板(transprezygapophyseal laminae)、缺乏收缩的骶椎、双凹形尾椎椎体、前段尾椎的气腔凹陷、D形胸骨板、指骨的存在以及耻骨一侧缺乏纵嵴。同时,背椎和尾椎中缺乏下椎弓突-下椎弓凹关节,为草原龙更基础的位置提供了证据,因为这一特征存在于大量非泰坦巨龙类的巨龙形类中,并且在泰坦巨龙类中很少见。[6]一些泰坦巨龙类也具有这些关节,如原始的安第斯龙(背椎)和岩盔龙类的沉重龙(背椎、尾椎)、后凹尾龙(尾椎)、伏尔加巨龙(尾椎)和马拉维龙(尾椎)。然而,波罗帕特和同事认识到该特征有可能在泰坦巨龙类中多次被独立演化出来。[3]

然而,基于曼尼翁和同事2013年数据集的其他系统发育分析产生了不同结果。罗约特雷斯及其同事在移除克洛夫利组的巨龙形类、丘布特龙和安哥拉巨龙后重复了他们2017年的分析;他们发现草原龙和迪亚曼蒂纳龙分别位于由宝天曼龙和东阳龙组成的演化支的基部。[7]草原龙与这两个属都具有双凹型尾椎椎体,椎板的各种特征与宝天曼龙相同,没有龙骨的椎体和耻骨没有纵嵴与东阳龙相同。然而,与草原龙不同的是宝天曼龙具有下椎弓突-下椎弓凹关节,而前两个属皆有双歧的背椎神经棘。[3]

同样,在2019年命名泰坦巨龙类新演化支――巨像龙类的论文中,冈萨雷斯·里加及其同事扩充了他们2018年的系统发育分析,并发现了一个尚未解决的含草原龙、宝天曼龙和东阳龙的多分支以及一个更衍生的泰坦巨龙类演化支。迪亚曼蒂纳龙被置于更衍生的位置并确认为岩盔龙类的姐妹群。[13]2019年,朱莉安·西瓦(Julian Silva)和同事扩充了冈萨雷斯·里加和同事2018年乌贝拉巴巨龙重新叙述的分析。他们发现草原龙位于泰坦巨龙类外一个由盘足龙、长生天龙、桥湾龙、怪味龙和布万龙的分支中,比多孔椎龙类更为衍生;他们还发现迪亚曼蒂纳龙和宝天曼龙在萨尔塔龙科内形成了一个分支。[14]波罗帕特和同事认为他们2020年的研究结果很不寻常。[3]在2019年对江山龙和东阳龙的重新叙述中,曼尼翁和同事通过在数据集中对特征进行平均加权而发现草原龙和迪亚曼蒂纳龙位于萨尔塔龙科之中,但又使用隐含加权消除了这个结果。[15]

波罗帕特及其同事在2016年的分析中得出的系统发育树如下所示。[1]罗约-托雷斯及其同事在2017年的分析结果中删除了克洛夫利组的巨龙形类、丘布特龙和安哥拉巨龙,也显示在下方。[7]

版本A:波罗帕特等人(2016)[1]

| 巨龙形类 Titanosauriformes |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

版本B:罗约-托雷斯等人(2017)[7]

| 巨龙形类 Titanosauriformes |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

古生物地理学

随着南方的超大陆――冈瓦纳古陆在白垩纪期间的解体,恐龙动物群变得更为多样化。[16]传统假设表明冈瓦纳大陆(包括澳大利亚)的动物群密切相关,[17]尽管劳亚古陆和冈瓦纳古陆事实上已被特提斯洋分隔了很长时间,但白垩纪中期的澳洲恐龙与劳亚(北部)恐龙的亲缘关系更为密切。[18][19]2016年,波罗帕特和同事利用系统发育分析结果进行古生物地理分析,验证了这一假说。利用各大陆的现代地理,他们发现澳洲蜥脚类草原龙、迪亚曼蒂纳龙和温顿巨龙的祖先很可能来自亚洲。结合白垩纪的地理特征,他们发现其祖先的活动范围也跨越了由南美洲、非洲和印度-马达加斯加组成的冈瓦纳大陆。[1]

波罗帕特和同事将他们的古生物地理学分析与基于化石年龄估计的时间校准系统发育相结合,推断出多孔椎龙类和泰坦巨龙类早在巴列姆阶(即1.31亿至1.25亿年前)就已经在全世界广泛分布。然而,这些恐龙最终因地理范围的限制而分化成一系列的谱系;他们将这种特有现象归因于区域性灭绝事件。他们估计草原龙+迪亚曼蒂纳龙和温顿巨龙谱系分别到达澳洲的时间不晚于阿尔布阶晚期(即1.05亿至1亿年前),但具体时间取决于他们使用的模型。最古老的澳洲泰坦巨龙类――澳洲南方龙 和“休恩登蜥脚类”的生存年代可以追溯到这个时期。[1][20]

波罗帕特和同事认为这次扩散事件最有可能发生在阿普第阶早期,路线是从南美洲开始,穿过南极到达澳大利亚东南部,尽管他们承认研究可能存在取样偏差。在阿普第阶到阿尔布阶早期,澳大利亚位于南纬70°,气候凉爽温和。[21]这些纬度的环境中没有发现蜥脚类,表明它们已适应温暖气候,避开了这些地区。因此,直到阿尔布阶晚期,当全球变暖导致温度梯度更为平稳时,它们才在南极洲分散开来。[22][23]波罗帕特和同事提出,气候偏好也可以解释澳洲恐龙与劳亚恐龙亲缘关系。[1]

2020年,Tai Kubo将网络分析应用于澳洲恐龙的系统发育“超树”。他发现了澳洲恐龙动物群和其他冈瓦纳恐龙之间的紧密联系,并将冈瓦纳的白垩纪恐龙确认为一个独特的生物群。因此,他认为之前大多数澳洲和劳亚恐龙之间亲缘关系的鉴定结果都是由于冈瓦纳恐龙取样不足和澳洲恐龙系统发育不稳定造成的,例如,在发现更多冈瓦纳大盗龙类之前,南方猎龙被视为亚洲谱系的一个分支。虽然他认为这些蜥脚类也是如此,但他也意识到它们的生物地理历史可能有别于小型恐龙。[24]

古生物学

像所有泰坦巨龙类一样,草原龙很可能是一种“宽轨距”的蜥脚类,即其站立行走时脚会远离中线。[25]2020年,波罗帕特和同事指出胸骨板和骶骨的宽度是其宽轨距站立的证据。草原龙强壮的肱骨也被视为是适应宽轨距站立的可能证明,这一点可从萨尔塔龙科身上看到(两者为趨同演化关系)。他们还认为草原龙反常的距骨也是对负重的适应,但由于后肢骨骼缺失,这一点尚不清楚。然而,波罗帕特等人也注意到可增加脊柱柔韧性的特征,即缺乏下椎弓突下椎弓凹关节及反关节突椎板(transprezygapophyseal laminae)下方存在明显的凹陷(即中央关节突板窝,centroprezygapophyseal fossae)。草原龙与迪亚曼蒂纳龙皆存在这种特征,但在蜥脚类中很少见。[1][3]

波罗帕特及其同事指出,草原龙和迪亚曼蒂纳龙都生活在富含粘土和高降雨量的泛滥平原上(参见§ 古生态学),其栖息地的地面偶尔会变得泥泞――这对大型蜥脚类来说非常危险。他们认为,自然选择可能会选择能够在泥泞地面上行走的个体,而草原龙可能比其它蜥脚类在水面附近花费更多时间。灵活的椎骨(为了躲避泥沼)、类似河马的桶状身体、“宽轨距”的站姿、强壮的前肢(分配体重)皆有助于这样的生态位。他们假设萨尔塔龙亚科可能受到类似的选择压力,因此“典型”泰坦巨龙类的体型可能已经历多次收敛进化。虽然同样的环境也可以选择更长的脖子,以便更容易获得水,但波罗帕特和同事指出,尽管重叠的颈肋可能提高了草原龙的稳定性,但草原龙和迪亚曼蒂纳龙可能有相对较短的脖子。[3]

古生态学

贝蒙特绵羊站是上温顿组含化石岩石单位的一部分,根据对锆石碎屑的年代测定,其地质年龄约为9390万年前晚白垩世森诺曼阶和土仑阶之间的边界或之后。[26]它是埃罗曼加盆地(Eromanga Basin)中最年轻的中生代岩石单位。在温顿组中发现了六种主要岩相或不同岩石类型:两种不同类型的砂岩-粉砂岩组合(与曲流河、决口扇和堤坝相关)、泥岩(与牛轭湖和池塘相关)、砂质粉砂岩和粉砂质泥岩(与潮滩相关)、富含植物的泥岩和煤(与沼泽相关)及层内砾岩(与洪水相关)。这些岩石表明草原龙生活在淡水漫滩上,漫滩上覆盖着宽阔蜿蜒的河道和低能河流,偶尔会受到洪水的影响。[27][28]

在森诺曼阶和土仑阶期间,温顿地区的纬度约为南纬50°。叶化石表明,该地区气候温暖,年平均气温为16 °C(61 °F),气候潮湿,年平均降水量超过1,300(51英寸)。虽然天气是季节性的,但在雨季和旱季之间没有像今天这样的极端周期,生长季长达八到九个月。然而,天气模式似乎也具有多年周期性,类似于现在的太平洋十年涛动;这也可能影响了零星的洪水。松柏门和被子植物是温顿组中最常见的植物;松柏门包括柏科的南方柏(Austrosequoia)、南洋杉科的南洋杉和Emwadea以及罗汉松科的Protophyllocladoxylon,而被子植物包括Lovellea和各种未命名植物。其他植物包括蕨类的Phylopteroides和Tempskya(Tempskya)、地钱门的Marchantites、木贼科的拟木贼(Equisetites)、本内苏铁目的耳羽叶(Otozamites)和毛羽叶(Ptilophyllum)以及银杏目的银杏。[3][28]

草原龙生活在上温顿组动物群中。[26]同期共存的恐龙包括蜥脚类的玛蒂尔达迪亚曼蒂纳龙(Diamantinasaurus matildae)和沃氏温顿巨龙(Wintonotitan wattsi)、大盗龙类兽脚亚目温顿南方猎龙(Australovenator wintonensis)以及不确定的甲龙科和棱齿龙科。草原龙正模标本附近发现了一颗南方猎龙牙齿,这表明其进食是造成标本脱节的原因。其它主龙类包括翼龙目的伦氏铁翼龙(Ferrodraco lentoni)[29]和鳄目的邓氏艾西斯福德鳄(Isisfordia duncani)以及其它未叙述翼龙类和鳄类。温顿组中的其它脊椎动物还包括蛇颈龟科乌龟、一种不确定的巨蜥超科蜥蜴、[30]肺鱼Metaceratodus(Metaceratodus ellioti)和M.wollastoni以及辐鳍鱼Cladocyclus(Cladocyclus geddesi)。[31]无脊椎动物主要包括双壳类的Alathyria jaqueti、Hyridella goondiwindiensis、Megalovirgus wintonensis和Prohyria macmichaeli,另外,还包括腹足类的Melanoides(Melanoides)、蜻蜓、蝎子和甲螨――这些都是从硅化木的痕迹化石中发现的。[3][28][32]

参见

- 2016年古生物学研究

參考來源

- Poropat, S.F.; Mannion, P.D.; Upchurch, P.; Hocknull, S.A.; Kear, B.P.; Kundrát, M.; Tischler, T.R.; Sloan, T.; Sinapius, G.H.K.; Elliott, J.A.; Elliott, D.A. . Scientific Reports. 2016, 6: 34467. Bibcode:2016NatSR...634467P. PMC 5072287

. PMID 27763598. doi:10.1038/srep34467.

. PMID 27763598. doi:10.1038/srep34467. - St. Fleur, Nicholas. . New York Times. October 20, 2016 [October 21, 2016]. (原始内容存档于2020-11-16).

- Poropat, S.F.; Mannion, P.D.; Upchurch, P.; Tischler, T.R.; Sloan, T.; Sinapius, G.H.K.; Elliott, J.A.; Elliott, D.A. . Journal of Vertebrate Paleontology. 2020, 40 (3): e1786836. doi:10.1080/02724634.2020.1786836.

- Geggel, L. . Live Science. Purch. October 20, 2016 [November 28, 2020]. (原始内容存档于2020-10-24).

- D'Emic, M.D. . Zoological Journal of the Linnean Society. 2013, 166 (3): 624–671. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00853.x.

- Mannion, P.D.; Upchurch, P.; Barnes, R.N.; Mateus, O. . Zoological Journal of the Linnean Society. 2013, 168: 98–206. doi:10.1111/zoj.12029.

- Royo-Torres, R.; Fuentes, C.; Meijide-Fuentes, F.; Meijide-Fuentes, M. . Cretaceous Research. 2017, 80: 38–55. doi:10.1016/j.cretres.2017.08.012.

- Mannion, P.D.; Allain, R.; Moine, O. . PeerJ. 2017, 5: e3217. PMC 5417094

. PMID 28480136. doi:10.7717/peerj.3217.

. PMID 28480136. doi:10.7717/peerj.3217. - Averianov, A.; Efimov, V. . Biological Communications. 2018, 63 (6): 145–162. doi:10.21638/spbu03.2018.301.

- Gonzalez Riga, B.J.; Mannion, P.D.; Poropat, S.F.; Ortiz David, L.; Coria, J.P. . Zoological Journal of the Linnean Society. 2018, 184 (1): 136–181. doi:10.1093/zoolinnean/zlx103. hdl:10044/1/53967.

- Mocho, P.; Pérez-García, A.; Martín Jiménez, M.; Ortega, F. . Cretaceous Research. 2019, 95: 164–190. doi:10.1016/j.cretres.2018.09.016.

- Mocho, P.; Royo-Torres, R.; Ortega, F. . Journal of Vertebrate Paleontology. 2019, 39 (1): e1578782. doi:10.1080/02724634.2019.1578782.

- González Riga, B.J.; Lamanna, M.C.; Otero, A.; Ortiz David, L.D.; Kellner, A.W.A.; Ibiricu, L.M. . Anais da Academia Brasileira de Ciências. 2019, 91 (Suppl. 2): e20180374. PMID 31340217. doi:10.1590/0001-3765201920180374.

- Silva, J.C.G. Jr.; Marinho, T.S.; Martinelli, A.G.; Langer, M.C. . Zootaxa. 2019, 4577 (3): 401–438. PMID 31715707. doi:10.11646/zootaxa.4577.3.1.

- Mannion, P.D.; Upchurch, P.; Jin, X.; Zheng, W. . Royal Society Open Science. 2019, 6 (8): 191057. Bibcode:2019RSOS....691057M. PMC 6731702

. PMID 31598266. doi:10.1098/rsos.191057.

. PMID 31598266. doi:10.1098/rsos.191057. - Fanti, F. . Talent, J.A. (编). . International Year of Planet Earth. Dordrecht: Springer. 2012: 883–911. ISBN 978-90-481-3427-4. doi:10.1007/978-90-481-3428-1_31.

- Molnar, R.E. . Chatterjee, S.; Hotton, N. (编). . Lubbock: Texas Tech University Press. 1992: 259–266.

- Barrett, P.M.; Benson, R.B.J.; Rich, T.H.; Vickers-Rich, P. . Biology Letters. 2011, 7 (6): 933–936. PMC 3210678

. PMID 21693488. doi:10.1098/rsbl.2011.0466.

. PMID 21693488. doi:10.1098/rsbl.2011.0466. - Benson, R.B.J.; Rich, T. H.; Vickers-Rich, P.; Hall, M. . PLOS ONE. 2012, 7 (5): e37122. Bibcode:2012PLoSO...737122B. PMC 3353904

. PMID 22615916. doi:10.1371/journal.pone.0037122.

. PMID 22615916. doi:10.1371/journal.pone.0037122. - Poropat, S.F.; Nair, J.P.; Syme, C.E.; Mannion, P.D.; Upchurch, P.; Hocknull, S.A.; Cook, A.G.; Tischler, T.R.; Holland, T. . Alcheringa. 2017, 41 (4): 543–580. doi:10.1080/03115518.2017.1334826. hdl:10044/1/48659.

- Dettmann, M.E.; Molnar, R.E.; Douglas, J.G. . Cretaceous Research. 1992, 13 (3): 207–262. doi:10.1016/0195-6671(92)90001-7.

- Hasegawa, H.; Tada, R.; Jiang, X.; Suganuma, Y.; Imsamut, S.; Charusiri, P.; Ichinnorov, N.; Khand, Y. . Climate of the Past. 2012, 8 (4): 1323–1337. Bibcode:2012CliPa...8.1323H. doi:10.5194/cp-8-1323-2012.

- Ufnar, D.F.; González, L.A.; Ludvigson, G.A.; Brenner, R.L.; Witzke, B.J. . Geology. 2004, 32 (12): 1049–1052. Bibcode:2004Geo....32.1049U. doi:10.1130/G20828.1.

- Kubo, T. . Gondwana Research. 2020, 82: 39–47. Bibcode:2020GondR..82...39K. doi:10.1016/j.gr.2019.12.012.

- Wilson, J.A.; Carrano, M.T. . Paleobiology. 1999, 25 (2): 252–267. JSTOR 2666093. doi:10.1017/S0094837300026543.

- Tucker, R.T.; Roberts, E.M.; Hu, Y.; Kemp, A.I.S.; Salisbury, S.W. . Gondwana Research. 2013, 24 (2): 767–779. Bibcode:2013GondR..24..767T. doi:10.1016/j.gr.2012.12.009.

- Tucker, R.T.; Roberts, E.M.; Darlington, V.; Salisbury, S.W. (PDF). Sedimentary Geology. 2017, 358: 210–229. Bibcode:2017SedG..358..210T. doi:10.1016/j.sedgeo.2017.05.004.

- Fletcher, T.L.; Moss, P.T.; Salisbury, S.W. . PeerJ. 2018, 6: e5513. PMC 6130253

. PMID 30210941. doi:10.7717/peerj.5513.

. PMID 30210941. doi:10.7717/peerj.5513. - Pentland, A.H.; Poropat, S.F.; Tischler, T.R.; Sloan, T.; Elliott, R.A.; Elliott, H.A.; Elliott, J.A.; Elliott, D.A. . Scientific Reports. 2019, 9 (1): 13454. Bibcode:2019NatSR...913454P. PMC 6776501

. PMID 31582757. doi:10.1038/s41598-019-49789-4.

. PMID 31582757. doi:10.1038/s41598-019-49789-4. - Kear, B.P. . Memoirs of Museum Victoria. 2016, 74: 17–28. doi:10.24199/j.mmv.2016.74.03.

- Berrell, R.W.; Alvarado-Ortega, J.; Yabumoto, Y.; Salisbury, S.W. . Acta Palaeontologica Polonica. 2014, 59 (4): 903–920. doi:10.4202/app.2012.0019.

- Hocknull, S.A.; White, M.A.; Tischler, T.R.; Cook, A.G.; Calleja, N.D.; Sloan, T.; Elliott, D.A. . PLOS ONE. 2009, 4 (7): e6190. Bibcode:2009PLoSO...4.6190H. PMC 2703565

. PMID 19584929. doi:10.1371/journal.pone.0006190.

. PMID 19584929. doi:10.1371/journal.pone.0006190.