诺贝尔经济学奖得主列表

諾貝爾經濟學獎,正式名称为“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·諾貝爾經濟學獎”(瑞典語:),是由瑞典皇家科学院每年颁发给经济学领域研究人员的奖项[1]。首次颁奖是在1969年,得奖人有两位,分别是朗纳·弗里施和扬·廷贝亨[2]。每位获奖者将得到一枚奖牌,一份证书和奖金,奖金的数额已经有过多次调整[3]。1969年时弗里施和廷贝亨一共获得了37万5000瑞典克朗,相当于2007年12月的287万1041瑞典克朗。这个奖项于每年的12月10日,诺贝尔的忌日在斯德哥尔摩举行的仪式上颁发[4]。

截止至2023年,諾貝爾經濟學獎一共颁发了55次,共有93人获奖。[5]其中9次获奖原因與總體經濟學有關,這比其它任何經濟學领域都要多[6]。其中,有33位經濟學獎得主与芝加哥大学有关(校友、教授或研究人员),這比其他任何一個機構都要多。[7]

20世纪获奖者

| 年份 | 得主 | 國籍 | 经济思想流派 | 获奖原因 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1969 |  |

朗纳·弗里施 | 他们研發动态模型来分析经济过程[2]。 | ||

|

扬·廷贝亨 | ||||

| 1970 |  |

保罗·萨缪尔森 | 凯恩斯 | 他发展了静态和动态经济理论,并積極促进经济学分析水準的提高[8]。 | |

| 1971 |  |

西蒙·史密斯·库兹涅茨 | 制度 | 在研究人口發展趋势及人口结构对经济增长和收入分配关系方面做出了巨大贡献[9]。 | |

| 1972 |  |

约翰·希克斯 | 凯恩斯 | 他们深入研究了经济均衡理论和福利理论[10]。 | |

|

肯尼斯·约瑟夫·阿罗 | 新古典 | |||

| 1973 |  |

瓦西里·列昂季耶夫 | 发展了投入产出方法,该方法在许多重要的经济问题中得到运用[11]。 | ||

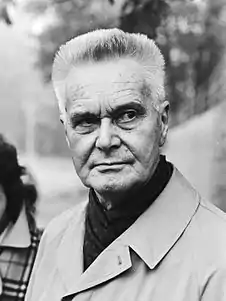

| 1974 | .jpg.webp) |

贡纳尔·默达尔 | 货币 凯恩斯 斯德哥尔摩 |

他们深入研究了货币理论和经济波动,并深入分析了经济、社会和制度现象的相互依赖[12]。 | |

|

弗里德里希·哈耶克 | 奥地利 芝加哥 | |||

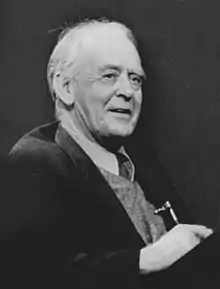

| 1975 |  |

列昂尼德·维塔利耶维奇·坎托罗维奇 | 前者在1939年创立了享誉全球的线形规划要点,后者将数理统计学成功运用于经济计量学,他们对资源最优分配理论做出了贡献[13]。 | ||

|

特亚林·科普曼斯 | ||||

| 1976 |  |

米尔顿·弗里德曼 | 芝加哥 貨幣 |

创立了货币主义理论,提出了恆常所得假說[14]。 | |

| 1977 |  |

贝蒂尔·奥林 | 斯德哥尔摩 | 对国际贸易理论和国际资本流动作了开创性研究[15]。 | |

|

詹姆斯·米德 | 凯恩斯 | |||

| 1978 |  |

司马贺 | 卡内基 | 对于经济组织内的决策程序进行了研究,这一有关决策程序的基本理论被公认为关于公司企业实际决策的创造性见解[16]。 | |

| 1979 |  |

西奧多·舒爾茨 | 芝加哥 | 在经济发展方面做出了开创性研究,深入研究了发展中国家在发展经济中应特别考虑的问题[17]。 | |

| 阿瑟·刘易斯 | |||||

| 1980 | 劳伦斯·克莱因 | 凯恩斯 | 以经济学说为基础,根据现实经济中实有数据所作的经验性估计,建立起经济体制的数学模型[18]。 | ||

| 1981 |  |

詹姆士·托宾 | 凯恩斯 | 阐述和发展了凯恩斯的系列理论及财政与货币政策的宏观模型在金融市场及相关的支出决定、就业、产品和价格等方面的分析做出了重要贡献[19]。 | |

| 1982 | 乔治·斯蒂格勒 | 芝加哥 | 在工业结构、市场的作用和公共经济法规的作用与影响方面,做出了创造性重大贡献[20]。 | ||

| 1983 | .jpeg.webp) |

傑拉德·德布魯 | 新古典 | 概括了帕累托最优理论,创立了相关商品的经济与社会均衡的存在定理[21]。 | |

| 1984 | 理查德·史東 | 国民经济统计之父,在国民帐户体系的发展中做出了奠基性贡献,极大地改进了经济实证分析的基础[22]。 | |||

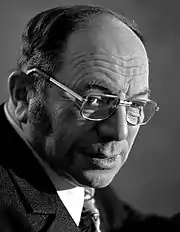

| 1985 |  |

弗兰科·莫迪利安尼 | 凯恩斯 | 第一个提出储蓄的生命周期假设,这一假设在研究家庭和企业储蓄中得到了广泛应用[23]。 | |

| 1986 |  |

詹姆斯·M·布坎南 | 芝加哥 | 将政治决策的分析同经济理论结合起来,使经济分析扩大和应用到社会—政治法规的选择[24]。 | |

| 1987 |  |

罗伯特·索洛 | 凯恩斯 | 对增长理论做出贡献,提出长期的经济增长主要依靠技术进步,而不是依靠资本和劳动力的投入[25]。 | |

| 1988 |  |

莫里斯·阿莱 | 新古典 | 他在市场理论及资源有效利用方面做出了开创性贡献对一般均衡理论重新做了系统阐述[26]。 | |

| 1989 |  |

特里夫·哈维默 | 凯恩斯 | 建立了现代计量经济学的基础性指导原则[27]。 | |

| 1990 | 哈利·马可维兹 | 芝加哥 | 他们在金融经济学方面做出了开创性工作[28]。 | ||

| 默顿·米勒 | 芝加哥 | ||||

|

威廉·福塞斯·夏普 | ||||

| 1991 |  |

罗纳德·科斯 | 芝加哥 新制度 |

揭示并澄清了经济制度结构和函数中交易成本和财产权的重要性[29]。 | |

| 1992 |  |

加里·贝克 | 芝加哥 | 将微观经济学的理论扩展到对於人类行为的分析上,包括非市场经济行为[30]。 | |

| 1993 |  |

罗伯特·福格尔 | 芝加哥 | 前者建立了包括产权理论、国家理论和意识形态理论在内的制度变迁理论,后者用经济史的新理论及数理工具重新诠释了过去的经济发展过程[31]。 | |

|

道格拉斯·诺斯 | 新制度 | |||

| 1994 | 约翰·海萨尼 | 这三位数学家在非合作博弈的均衡分析理论方面做出了开创性的贡献,对博弈论和经济学产生了重大影响[32]。 | |||

|

约翰·福布斯·纳什 | ||||

|

莱因哈德·泽尔腾 | ||||

| 1995 | .jpg.webp) |

小罗伯特·卢卡斯 | 新兴古典 芝加哥 |

倡导和发展了理性预期与宏观经济学研究的运用理论,深化了人们对经济政策的理解,并对经济周期理论提出了独到的见解[33]。 | |

| 1996 |  |

詹姆斯·莫理斯 | 前者在資訊經濟學理论领域做出了重大贡献,尤其是資訊不對稱条件下的经济激励理论 后者在資訊經濟學、激励理论、博弈论等方面都做出了重大贡献[34]。 | ||

| 威廉·维克里 | 凯恩斯 | ||||

| 1997 |  |

罗伯特·C·默顿 | 前者进一步减弱了布莱克-斯科尔斯公式所依赖的假设条件,在许多方面对其做了推廣;后者给出了著名的布莱克-斯科尔斯期權定價公式,该法则已成为金融机构涉及金融新产品的思想方法[35]。 | ||

|

迈伦·斯科尔斯 | 芝加哥 | |||

| 1998 |  |

阿马蒂亚·库马尔·森 | 能力方法 | 对福利经济学几个重大问题做出了贡献,包括社会选择理论、对福利和贫穷标准的定义、对匮乏的研究等[36]。 | |

| 1999 |  |

罗伯特·门德尔 | 凯恩斯

供给面 |

他对不同汇率体制下货币与财政政策以及最适宜的货币流通区域所做的分析使他获得这一殊荣[37]。 | |

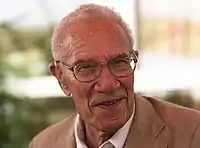

| 2000 |  |

詹姆斯·赫克曼 | 芝加哥 | 在微观计量经济学领域,他们发展了广泛应用于个体和家庭行为实证分析的理论和方法[38] | |

.JPG.webp) |

丹尼尔·麦克法登 | ||||

21世纪获奖者

| 年份 | 得主 | 國籍 | 经济思想流派 | 获奖原因 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 2001 |  |

乔治·阿克洛夫 | 凯恩斯 | 为資訊不對稱市场的一般理论奠定了基石,他们的理论迅速得到了应用,从传统的农业市场到现代的金融市场,他们的贡献来自于现代資訊经济学的核心部分[39]。 | |

|

迈克尔·斯彭斯 | ||||

|

约瑟夫·斯蒂格利茨 | 凯恩斯 | |||

| 2002 | _(cropped).jpg.webp) |

丹尼尔·卡尼曼 | 把心理学分析法与经济学研究结合在一起,为创立一个新的经济学研究领域奠定了基础[40]。 | ||

|

弗农·史密斯 | 新兴古典 | 开创了一系列实验法,为通过实验室实验进行可靠的经济学研究确定了标准[40]。 | ||

| 2003 |  |

罗伯特·F·恩格尔 | 用“随着时间变化的易变性”和“共同趋势”两种新方法分析经济时间数列,从而给经济学研究和经济发展带来巨大影响[41]。 | ||

|

克莱夫·格兰杰 | ||||

| 2004 |  |

芬恩·基德兰德 | 新兴古典 | 有关總體经济政策的时间一致性难题和商业周期的影响因素[42]。 | |

|

爱德华·普雷斯科特 | 新兴古典 | |||

| 2005 |  |

罗伯特·约翰·奥曼 | 通过賽局理论分析促进了对冲突与合作的理解[43]。 | ||

|

托马斯·克罗姆比·谢林 | ||||

| 2006 |  |

埃德蒙·费尔普斯 | 在總體经济跨期决策权衡领域所取得的研究成就[44]。 | ||

| 2007 |  |

里奥尼德·赫维克兹 | 奠定了机制设计理论的基础[45]。 | ||

|

埃里克·马斯金 | ||||

|

罗杰·梅尔森 | ||||

| 2008 |  |

保羅·克魯曼 | 凯恩斯 | 对经济活动的贸易模式和区域的分析[46]。 | |

| 2009 |  |

埃莉诺·奥斯特罗姆 | 新制度 | 经济治理,尤其是对普通民众作出的贡献和经济治理分析[47]。 | |

|

奥利弗·威廉姆森 | 新制度 | 经济治理,尤其是企业边际领域方面的贡献[47]。 | ||

| 2010 |  |

彼得·戴蒙德 | 在市场搜寻理论中具有卓越贡献[48]。 | ||

|

戴尔·莫滕森 | ||||

|

克里斯托弗·皮萨里德斯 | ||||

| 2011 |  |

托马斯·萨金特 | 新古典 | 在總體经济学中对成因及其影响的实证研究[49]。 | |

|

克里斯托弗·西姆斯 | 新古典 | |||

| 2012 |  |

阿尔文·罗思 | 创建稳定分配理论,并进行市场设计的实践[50]。 | ||

|

劳埃德·沙普利 | ||||

| 2013 |  |

尤金·法马 | 芝加哥 | 对资产价格的经验分析[51]。 | |

|

拉尔斯·彼得·汉森 | 芝加哥 | |||

| 罗伯特·席勒 | 凯恩斯 | ||||

| 2014 |  |

让·梯若尔 | 对市场力量和监管的分析[52]。 | ||

| 2015 |  |

安格斯·迪顿 | 對消費、貧困和福利的分析[53]。 | ||

| 2016 | .jpg.webp) |

奥利弗·哈特 | 对契约理论的贡献[54]。 | ||

.jpg.webp) |

本特·霍姆斯特罗姆 | ||||

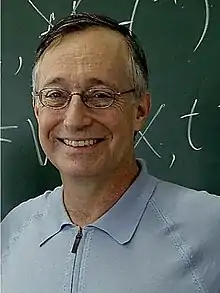

| 2017 | .jpg.webp) |

理查德·塞勒 | 對行為經濟學的貢獻[55]。 | ||

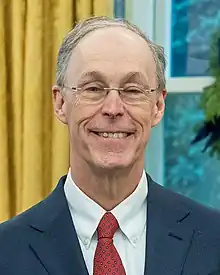

| 2018 | .jpg.webp) |

威廉·諾德豪斯 | 將氣候變化納入長期的總體經濟分析[56]。 | ||

.jpg.webp) |

保羅·羅默 | 將整合技術創新納入長期的總體經濟分析[56]。 | |||

| 2019 | _(cropped).jpg.webp) |

阿巴希·巴納吉 | 在减轻全球贫困方面的实验性做法[57]。 | ||

|

艾絲特·杜芙若 | ||||

.jpg.webp) |

麥可·克雷默 | ||||

| 2020 |  |

對拍賣理論的改進和開創出新的拍賣方法[58]。 | |||

| 罗伯特·B·威尔遜 | |||||

| 2021 | .png.webp) |

戴维·卡德 | 對勞動經濟學的實證貢獻[59]。 | ||

.jpg.webp) |

對因果關係分析的方法學貢獻[59]。 | ||||

|

吉多·因本斯 | ||||

| 2022 |  |

本·伯南克 | 凯恩斯 | 對銀行及金融危機進行研究[60]。 | |

|

道格拉斯·戴蒙德 | ||||

.jpg.webp) |

菲利普·迪布维格 | ||||

| 2023 | .jpg.webp) |

克勞迪婭·戈爾丁 | 增進我們對女性勞動力市場成果的理解[61]。 | ||

参考资料

- 全局

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-26).

- 特定

- . Nobel Foundation. [2010-01-10]. (原始内容存档于2010-01-10).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2014-01-25).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2014-02-09).

- . Nobel Foundation. [2010-01-31]. (原始内容存档于2010-01-31).

- . Nobel Foundation. [2014-10-13]. (原始内容存档于2014-10-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-16).

- . The University of Chicago. [2014-02-13]. (原始内容存档于2014-01-22).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-06-08).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-06-03).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-05-26).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-06-03).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-05-26).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-06-03).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2014-01-07).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-12-17).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-12-10).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-10-14).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-12-06).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-13).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-12-18).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-12-19).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2013-11-03).

- . Nobel Foundation. [2014-02-13]. (原始内容存档于2014-02-09).

- . Nobel Foundation. [2014-10-13]. (原始内容存档于2014-10-15).

- . nobelprize.org. [2015-10-12]. (原始内容存档于2016-01-16).

- . nobelprize.org. [2016-10-10]. (原始内容存档于2016-10-10).

- . Nobel Foundation. [2017-10-09]. (原始内容存档于2017-10-02).

- . Nobel Foundation. [2018-10-08].

- . Nobel Foundation. [2019-10-14]. (原始内容存档于2019-10-14).

- . Nobel Foundation. [2020-10-12]. (原始内容存档于2020-10-12).

- . Nobel Foundation. [2021-10-11]. (原始内容存档于2021-10-11).

- . NobelPrize.org. 2022-10-10 [2022-10-10]. (原始内容存档于2022-10-10).

- . NobelPrize.org. 2022-10-09 [2022-10-09]. (原始内容存档于2023-10-09).

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.