阿拉伯紋樣

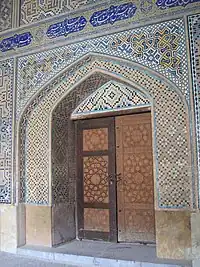

阿拉伯紋樣(阿拉伯文:زخرفة عربية),又可翻譯為伊斯蘭紋樣、伊拉克纹样、波斯纹样、伊朗纹样,指的是一類在伊斯蘭國家中被普遍使用的紋樣,常見於清真寺的牆壁、淋浴間的瓷磚、各類地毯和書本上,特點是運用大量的幾何圖形、星星、月亮、植物和阿拉伯文書法作連環嵌套的裝飾,這些瑰麗繁瑣的圖形有嚴格的構圖模式。

.jpg.webp)

歷史

阿拉伯紋樣是伊斯蘭藝術的最大特徵之一,發源於伊拉克,以伊朗高原、阿拉伯半島、土耳其和埃及等信奉伊斯蘭教的國家為中心擴散至印度、西班牙、北非、中東、南歐、西歐、中歐和東亞等舊大陸的國家,使用这种纹样的国家众多,在全球均有分佈,每个国家对伊斯兰纹样都自己民族化的改造,导致在歐亞大陸的各类建築、器皿和服裝上都能找到這種伊斯蘭式的蔓藤花紋[1]。

目前最早的伊斯蘭蔓藤花紋證據發現於6世紀,位於伊拉克的巴格達城境內,是一塊白色的、有阿拉伯紋樣彫刻的大理石[2],但眾多伊斯蘭國家並不承認伊拉克為起源國,尤其是伊朗,因为那時候的巴格達屬於伊朗人所建立的薩珊王朝,只不過这个城市在现代屬於了伊拉克,這让伊斯兰纹样的发源地产生歧义。原始版本的阿拉伯紋樣也不是伊斯蘭教中的特色,而是从波斯的捲草紋樣中的發展出来的,只有單純的裝飾含義,並無特別的哲學思想。在薩珊王朝时期,阿拉伯蔓藤花紋以伊朗高原为中心而開始向週邊國家輻射,影響了伊拉克、敘利亞、阿富汗和土庫曼斯坦等地。

836年至892年間,阿拉伯人建立了横跨欧亚非三大洲的阿巴斯王朝,隨著信奉伊斯兰教的阿巴斯王朝征服伊朗高原,符合伊斯蘭教義的紋樣開始被阿拉伯人改造出來,於8世紀或9世紀傳遍阿拉伯帝国版图之内的所有地区,包括阿拉伯半島、北非和西班牙的安達魯斯。由於阿巴斯王朝的首都在大马士革,紋樣的設計中心也从伊拉克境内的巴格達轉移至今日敘利亞境内的大馬士革,並且出現了一種名為“Mshatta Facade”的設計模板,這種Mshatta Facade花紋是按照幾何圖形+捲草紋的模式排列的,阿巴斯官方有意推行這個模式,並且加入伊斯蘭教所允許的星星月亮等元素,並且一一給其設定了大量的哲學含義。

與東方的阿拉伯-伊斯蘭帝國對立的是,歐洲正處於拜占庭帝國的馬賽克風潮之下,因為在地理位置上毗鄰,拜占庭的藝術家們截取了來自阿拉伯帝國的紋樣作為靈感,並將阿拉伯式的花紋運用在基督教的教堂裝飾之中。在短短20年中,東正教化的伊斯蘭花紋就在土耳其半島上紥根,目前君士坦丁堡的幾個大教堂的牆壁中也能找到幾種伊斯蘭花紋的灰泥浮雕,呈現出明顯的A、B和C三種風格。由於拜占庭帝國的影響力,這種東正教花紋還影響了整個巴爾幹半島和俄羅斯、烏克蘭的金色刺繡藝術[3] 。

阿拉伯帝國強大時也恰逢絲綢之路的打通,擁有阿拉伯和波斯的紋樣的地毯在9~10世紀時傳入東亞地區,中國的唐朝就深受其影響。伊斯蘭蔓藤紋樣在中國本土演變城了葡萄紋和忍冬紋,中國人最經常運用阿拉伯紋樣的地方是絲織品,這些帶有圖案的絲綢甚至能反向出口至中東各國。中國風格的伊斯蘭教紋樣在整個唐朝都維持了原本的形式,但是在11世紀的宋朝開始,由於絲綢之路的中斷,宋朝沒有了參考的模板而迅速脫離了阿拉伯的風格,演變為純中國式的纏枝蓮、纏枝牡丹和寶相紋[4]。在宋朝時期和日本貿易頻繁,中國的各類捲草紋絲織品也隨著商船而大量進入日本,日本的室町幕府在此基礎上進行和風改造,演變為了現代的唐草紋[5][6]。

到了13世紀,統治鄂圖曼帝國的土耳其人發明出了融合拜占庭式和阿拉伯式兩者特徵的阿拉伯花紋,隨著土耳其的版圖擴大而帶入意大利半島南部、西西里島、西歐的法國和中歐的奧地利。因為土耳其人最喜歡把伊斯蘭花紋用在“記載阿拉伯文的古蘭經”上,所以在傳入歐洲後,歐洲人認為這是一個由阿拉伯人所發明的花紋,隨後歐洲人就在語言中將伊斯蘭紋樣命名為“Arabesque”[3] 。然後,奧斯曼帝國在征服的過程中對其它國家的藝術比較少的採取強制同化的手段,相反,由於伊斯蘭花紋在裝時上有著極大的便利性,歐洲的捲軸型書籍、地毯、家具邊緣、欄杆、鐵質大門中都能看到土耳其式的伊斯蘭紋樣。由於歐洲人的基督教並不會強制禁止偶像崇拜,西歐的伊斯蘭花紋在很短時間內就出現了和天使、盾牌、魚、寶劍、獅子、老鷹結合的新紋樣。原本伊斯蘭紋樣強調纏繞的莖、藤本植物,但歐洲的伊斯蘭紋樣開始以純粹的葉子,玫瑰、月季、杜鵑、山茶花的花瓣為捲曲的重點,最終在17世紀時從阿拉伯紋樣中徹底脫離,成為了巴洛克紋樣[7][8][9] 。

伊斯蘭紋樣在16至18世紀時再次因為信奉莫臥兒王朝而傳入印度半島,雖然並未使得大部份印度人改信伊斯蘭教,但伊斯蘭紋樣卻在印度的各類建築上獲得了非常大的發展[10][11]。由於莫臥兒皇帝和王室成員摒棄偶像崇拜,而印度原本的建築彫塑以人形為主,這導致了印度的審美在莫臥兒帝國時期大幅度走向簡約,以純白色的泰姬瑪哈陵為代表,此類“印度-伊斯蘭式建築”有一個專有名詞叫作蒙兀兒建築。阿拉伯蔓藤紋樣大量存在於印度的清真寺、神廟、陵墓、噴泉、政府辦公樓、宮殿和堡壘之中,也有根據印度自身的審美而做了大量修改,它比世界其它地區的伊斯蘭紋樣更加注重純色的使用,例如純白、純黑、純黃、純棕色。因為印度在南亞次大陸處於文化中心,這種印度式的阿拉伯紋樣最後傳到阿富汗、孟加拉、尼泊爾、錫蘭島和巴基斯坦,在這些國家的建築中均能找到[12][13]。

基本設計模式

阿拉伯式花紋在一開始只有有兩種模式,第一種模式以捲草蔓藤紋樣為主,第二種模式是以純幾何圖形的排列為主,但在阿拔斯王朝開始出現了兩者的混合模式。在奧斯曼土耳其時期阿拉伯書法和捲草紋結合成第四種模式。再加上阿拉伯書法也能和幾何圖形結合,創造出第五種模式。最後捲草、幾何、書法也能全部混合在一起,成為第六種模式。

- 捲草紋:伊斯蘭的蔓藤以不斷流動擴展的捲曲紋樣為特點,透過植物的不同造型來模擬風、水、火、土的形狀,因此看起來繁複卻又不會重複,此模式代表宇宙賦予生命的“母性”,是一種圓滑和自然的能量。

- 幾何圖形:伊斯蘭的幾何圖形以六角星、八角星、太阳光轮和月亮為主,这种形式在中東地區有著嚴格的含義規定,但在土耳其、西班牙和印度等非中東國家中則變成了一種純粹為了美的裝飾。這些星月、非地球的事物代表了伊斯兰教中的了“父性”,是一种秩序和尖锐的能量,用連環嵌套的模式將這些圖案連接起來。

- 阿拉伯文書法:由於伊斯蘭教禁止偶像崇拜,所以阿拉伯文就充當了“繪畫”的功能,伊斯蘭紋樣中把阿拉伯字變成了各種動物的造型,甚至直接把《古蘭經》中的經文整段寫入花紋之中。

哲學含義

並且以伊斯蘭教義為其理論基礎,對穆斯林來說,巨量重複的图案代表在可見的物質世界之外還存在著無限的靈魂世界,也可以用來象徵真主的威能是無限的,用无意义的幾何圖形來代表宇宙中那未知的創造性,因此阿拉伯式花紋的藝術家推荐每個時代的人要發明出自己專屬的紋樣,並認為基督教藝術中的聖像、天使、十字架、雲朵和金葉是有意義侷限的。

紋样的寓意

阿拉伯式紋样在伊朗最為常見,由不斷重複的幾何圖形構成,偶而輔以阿拉伯書法。愛丁豪森(Ettinghausen)等人指出,阿拉伯式花紋「是一種植物式的設計,充滿了……以及半棕櫚葉裝飾的風格,構成綿延不絕的圖案……每片葉子長在另一片葉子的尖端。」[14]對穆斯林來說,阿拉伯式花紋象徵著團結一致的信仰與伊斯蘭教傳統對世界的看法。

在代表意義上,阿拉伯书法這體現了無論多複雜的概念在經過人類的理性思考後都能用文字表達出來,捲草紋代表世俗世界的秩序、圓形代表物質世界的豐收、星星代表對天空和外星的未知情感。

凸顯地位

有的人認為阿拉伯式花紋也可以同時被看作藝術與科學。阿拉伯式花紋不僅在數學上極為精確,在美學上也美不勝收、充滿象徵意義。由於阿拉伯式花紋同時具備藝術與科學的特性,他們認為它還可以再細分為世俗與宗教兩個部份。不過對穆斯林來說並沒有這些分別。穆斯林认为,所有的藝術形式、自然界、數學與科學都是真主的造化,都能夠反映出同一件事(真主透過祂的創造物顯示祂自己),換句話說,人們能夠發現構成阿拉伯式花紋的幾何圖形,但其實它們早就已經存在於真主的創造之中

秩序與一致

不同地區的阿拉伯式花紋都有很大的相似性。事實上,由於相似性極高,有時候專家也分辨不出特定風格的來源,原因是用來創造阿拉伯式花紋的科學與數學是放諸四海皆準的。因此,對大部分的穆斯林來說,人類能夠創造且用來裝飾清真寺的極致藝術應當要能展現出自然界深藏的秩序與一致性。至於物質世界的秩序與一致性,他們相信其實和精神世界是相仿的(許多穆斯林相信精神世界是唯一的真實存在)。幾何圖形即可說明這種秩序的完美,因為真主的造化被人類的罪孽所遮蔽。事實上,蘇菲派穆斯林相信精神和物質世界是沒有分別的。他們也相信我們之所以無法感知到精神世界是因為「遮蔽的面紗」擋住了精神世界的完美。因此,他們要揭去面紗。這樣一來他們在地球上才能和真主合而為一。蘇菲派也藉著阿拉伯式花紋來描述世界,以求和真主合一。

伊斯蘭世界與歐洲的碰撞

阿拉伯式花紋的幾何風格一直要到伊斯蘭的黃金時期才廣泛流行於中東或地中海盆地。在這個時期,古希臘數學與印度數學的文獻大量被翻譯成阿拉伯語並藏於巴格達的學術研究機構智慧宮。一如後來歐洲興起的文藝復興,伊斯蘭的數學、科學、文學與歷史融為一體,影響極為深遠。古代學者諸如柏拉圖、歐幾里得、阿里亞哈塔與婆羅摩笈多等人的著作受到識字者的廣泛閱讀並加以改良,這些改良是為了解決伊斯蘭教的朝向、禮拜與拉瑪丹月的問題。[15]柏拉圖已經發展出完備而清晰的獨立實體的概念;焦赫里在其《歐幾里得幾何學原理注釋》一書中對歐幾里得的幾何學加以延伸說明;花拉子米則大大改進阿里亞哈塔與婆羅摩笈多的三角學;瓦法與札楊尼則分別改進了球面幾何學與球面三角學[16]。球面三角學有助於確認朝向、禮拜與拉瑪丹月[15]。這些成就後來都促成了阿拉伯式花紋的發展。

阿拉伯纹样的画廊

現代人製作的阿拉伯十二角星的矢量圖

現代人製作的阿拉伯十二角星的矢量圖 伊朗设拉子哈菲兹墓的穹顶下部的阿拉伯式花纹

伊朗设拉子哈菲兹墓的穹顶下部的阿拉伯式花纹 1645年印度蒙兀兒帝國沙賈汗所繪製的天花板

1645年印度蒙兀兒帝國沙賈汗所繪製的天花板 1570-1575年從土耳其伊斯坦堡發掘出來的門頭裝飾,現藏於倫敦

1570-1575年從土耳其伊斯坦堡發掘出來的門頭裝飾,現藏於倫敦 1550-1600間伊朗的書皮封面

1550-1600間伊朗的書皮封面 1560年從現代伊拉克發掘出來的瓷磚,現在位於土耳其,具體設計者未知

1560年從現代伊拉克發掘出來的瓷磚,現在位於土耳其,具體設計者未知 泰姬瑪哈陵的外牆

泰姬瑪哈陵的外牆 11世紀的阿拉伯人銘牌

11世紀的阿拉伯人銘牌 1520年的土耳其書法

1520年的土耳其書法 用阿拉伯書法當作裝飾的實例

用阿拉伯書法當作裝飾的實例.jpg.webp) 意大利的組合型石磚,上半部是典型的歐洲人物雕塑,下半段是阿拉伯紋樣

意大利的組合型石磚,上半部是典型的歐洲人物雕塑,下半段是阿拉伯紋樣 梵蒂岡的阿拉伯紋樣

梵蒂岡的阿拉伯紋樣 紐約清真寺的阿拉伯紋樣

紐約清真寺的阿拉伯紋樣 印度錫克帝國的建築,17世紀

印度錫克帝國的建築,17世紀 意大利巴西利卡地區的教堂天花板,是拜占庭帝國馬賽克和阿拉伯紋樣的混合

意大利巴西利卡地區的教堂天花板,是拜占庭帝國馬賽克和阿拉伯紋樣的混合.jpg.webp) 柏林博物館的阿拉伯紋樣

柏林博物館的阿拉伯紋樣 10世紀的象牙燈

10世紀的象牙燈 阿拉伯紋樣的花盆

阿拉伯紋樣的花盆

參考資料

- . Lexico Dictionaries | English. [2019-11-22]. (原始内容存档于November 22, 2019) (英语).

- Bloom, Jonathan; Blair, Sheila S.; Blair, Sheila. . Oxford University Press. 2009: 65 [2022-09-03]. ISBN 978-0-19-530991-1. (原始内容存档于2022-09-03) (英语).

- Necipoğlu, Gülru, Payne, Alina, Histories of Ornament: From Global to Local, 88-90, 2016, Princeton University Press, ISBN 0691167281, 978069116728, google books (页面存档备份,存于); "Museum of Islamic Art, Berlin: Objects from Samarra" (页面存档备份,存于); Ettinghausen et al, 57-59; examples of styles A, B, and C illustrated.

- 東京国立博物館. . 1976. (改訂版; 1964年初版), p.132/133

- 新潮社. . 新潮社. 1985. ISBN 4-10-730206-7.

- Rawson, the subject of her book, see Preface, and Chapter 5 on Chinese influences on Persian art.

- Met Museum (页面存档备份,存于); the Italian word uses the Latin derived "inceptive" or "inchoative" word ending "-esco" signifying a beginning, thus ferveo, to boil and fervesco to begin to boil.

- "rebeske" being a now disused version of "arabesque", see OED, "Rebesk". Herne payment quoted in Erna Auerbach, Tudor Artists, 1954; not in print OED

- Marks, Richard and Williamson, Paul, eds. Gothic: Art for England 1400-1547, 156, 2003, V&A Publications, London, ISBN 1-85177-401-7. For other Renaissance ornament from Henry's court, see also no 13 on page 156, and pp. 144-145, 148-149.

- Petersen, Andrew. . . Routledge. 1996: 199–205. ISBN 9781134613663.

- M. Bloom, Jonathan; S. Blair, Sheila (编). . . Oxford University Press. 2009. ISBN 9780195309911.

- Vaughan, Philippa. . Hattstein, Markus; Delius, Peter (编). . h.f.ullmann. 2011: 464–483. ISBN 9783848003808.

- Asher, Catherine B. . Fleet, Kate; Krämer, Gudrun; Matringe, Denis; Nawas, John; Rowson, Everett (编). . Brill. 2020. ISSN 1873-9830.

- Richard Ettinghausen, Oleg Grabar, and Marilyn Jenkins-Madina, Islamic Art and Architecture, 650-1250. (New Haven: Yale UP, 2001), 66.

- Gingerich, Owen, , Scientific American, April 1986, 254 (10): 74 [2008-05-18], (原始内容存档于2011-01-01)

- 約翰·J·奧康納; 埃德蒙·F·羅伯遜, , (英语)

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:阿拉伯紋樣 |