克拉拉·舒曼

克拉拉·约瑟菲娜·舒曼(德語:,1819年9月13日—1896年5月20日),原姓维克(德語:),德国钢琴家、作曲家及钢琴教师。丈夫罗伯特·舒曼亦为浪漫主义时期重要音乐家。她长达61年的巡演经历为其奠定乐坛地位,同时也间接推动钢琴音乐会曲目转型,使得更多严肃作品取代以往的炫技曲。其作品有《钢琴协奏曲》(作品7)以及一些钢琴独奏曲、室内乐作品、合唱曲、艺术歌曲。

| 克拉拉·舒曼 | |

|---|---|

.png.webp) 克拉拉·舒曼的肖像画,弗朗茨·冯·伦巴赫绘于1838年 | |

| 原文名 | |

| 出生 | 1819年9月13日 |

| 逝世 | 1896年5月20日(76歲) |

| 职业 | 钢琴家、作曲家、钢琴教师 |

| 知名作品 | 《a小调钢琴协奏曲》 《g小调钢琴三重奏》 《g小调钢琴奏鸣曲》 多首钢琴独奏曲 |

| 配偶 | 罗伯特·舒曼 |

| 父母 | 父亲:弗里德里希·维克 母亲:玛丽安娜·巴吉尔 |

| 所属时期/乐派 | 浪漫主义 |

| 擅长类型 | 艺术歌曲、钢琴独奏曲、 室内乐 |

| 签名 | |

克拉拉出生在莱比锡。父亲弗里德里希·维克与母亲玛丽安娜·巴吉尔都是钢琴家及钢琴教师。克拉拉是位神童,七岁起随父亲学习音乐,四处巡演,在巴黎、维也纳等城市获得认可。婚后,克拉拉与舒曼育有八位子女。同时期约翰内斯·勃拉姆斯深受舒曼夫妻影响,三位音乐家之间有着密切往来。舒曼及勃拉姆斯的众多作品就是由克拉拉首演。

舒曼逝后,克拉拉仍在欧洲各地巡演数十年。期间她与小提琴家约瑟夫·约阿希姆及其他室内乐音乐家合作。1878年她开始在法兰克福霍赫音乐学院任教,吸引世界各地学生投其门下。她还主持出版一批丈夫的作品。1896年克拉拉在法兰克福逝世,后被运回波恩葬在丈夫墓旁。

克拉拉身后影响深远。多部影视作品围绕舒曼夫妻的生活展开叙事,如1944年的《梦幻曲》,以及2008年由黑尔玛·桑德斯-勃拉姆斯执导的电影《亲爱的克拉拉》。此外,1989年发行第四版德国马克中100马克,采用克拉拉石版画肖像。20世纪下半叶,对克拉拉研究潮流再次兴起,作品重拾关注。

生平

出生

克拉拉·约瑟菲娜·维克于1819年9月13日在莱比锡出生,父亲为弗里德里希·维克,母亲为玛丽安娜·巴吉尔(原姓特罗姆利茨)[1]。克拉拉母亲是当地著名歌唱家,每周都会在布商大厦弹奏钢琴、表演独唱[2]。克拉拉父亲个性固执,因此夫妻间常感情不和[2]。1825年,母亲与父亲好友阿道夫·巴吉尔私通[3][4],二人离婚,母亲嫁给巴吉尔。五岁,克拉拉同父亲生活。母亲搬离莱比锡,前往柏林,只与克拉拉保持书信往来,偶尔才探望克拉拉[5]。

神童成长

父亲在克拉拉儿时已为她做了细致的人生规划。四岁时,母亲教授克拉拉基础钢琴技法[6]。母亲离开家庭后,父亲为克拉拉每日授课一小时,包括钢琴、小提琴演奏,声乐,以及乐理中和声、作曲、对位。课程结束后,克拉拉还需练习两小时,学以致用。维克将这种教学方法收录到著作《维克钢琴教学:如何做到细腻触键与歌唱般的音色》(德語:)当中[6][7]。父亲也教授克拉拉神学及语言,但高强度音乐教学占用了克拉拉本应学习其他学科的时间[8]。

.jpg.webp)

1828年10月28日,九岁的克拉拉在莱比锡布商大厦首次登台[6][9]。同年,她在恩斯特·卡鲁斯(时任科尔迪茨城堡精神病院院长)家中演出时,和另一位音乐天才——罗伯特·舒曼相遇,舒曼邀请克拉拉参加音乐晚会,这一年舒曼18岁。舒曼对克拉拉琴艺仰慕至极,央求母亲不再学习枯燥的法律,拜克拉拉父亲为师。学习期间,她在克拉拉家中租住约一年[10]。

1831年9月—1832年4月,克拉拉同父亲前往巴黎和欧洲其他城市巡演[6]。她在魏玛音乐会上为约翰·沃尔夫冈·冯·歌德演奏一首亨利·赫茨所作乐曲,乐曲风格辉煌绚丽。赫茨得知后,将一块印有自己头像的勋章赠予克拉拉,勋章上还刻有赞美之词:“献给才华横溢的艺术家克拉拉·维克”。克拉拉巡演途中,身在巴黎的尼科罗·帕格尼尼主动接见她。在巴黎演出时,适逢霍乱爆发,听众寥寥无几。这次欧洲巡演标志着克拉拉从神童成长为青年演奏家[6]。

维也纳的成功

1837年12月—1838年4月,18岁的克拉拉在维也纳举办多场独奏音乐会。奥地利著名诗人、剧作家弗朗茨·格里帕泽出席音乐会,在会中聆听克拉拉演奏贝多芬《热情奏鸣曲》后,更是写下题为“克拉拉·维克与贝多芬”一诗[11]。克拉拉在维也纳演出常常满座,广受好评。舒伯特好友本尼迪克特·兰德哈廷格赠予克拉拉一份舒伯特《魔王》亲笔手稿,上有:“致著名艺术家克拉拉·维克”[11]。弗雷德里克·肖邦向弗朗茨·李斯特告知音乐会的消息,随即李斯特亲临音乐会,在书信中大力夸赞她。这封信先是公开于巴黎《音乐评论与公报》(法語:),随后又发表在莱比锡《新音乐杂志》上[12]。在3月15日,克拉拉被授予“奥地利帝国及皇家室内乐演奏家”(德語:)之称,这是奥地利最高音乐荣誉[12]。一位匿名音乐评论家如此评价克拉拉在维也纳的表现:“这位艺术家横空出世是跨时代的……她具有创造力的双手,赋予最普通段落、最寻常动机以深邃内涵,唯有精湛艺术技巧才能为音乐带来如此丰富之色彩。”[13]

与罗伯特·舒曼

罗伯特·舒曼较克拉拉年长9岁。1837年,舒曼求婚,克拉拉欣然允诺[14]。但克拉拉父亲维克对这门亲事百般阻挠。于是,舒曼与克拉拉诉诸法庭,二人胜诉。1840年9月12日,即克拉拉21岁生日前一天,舒曼与克拉拉在莱比锡舍讷费尔德纪念教堂结婚[15][16]。此后二人生活点滴都载于日记当中[17]。

舒曼患有神经系统疾病。1854年2月,舒曼精神崩溃,自尽未遂。后舒曼主动要求住进安德尼希乡下一家疗养院,在此度过生命最后两年。1854年3月,勃拉姆斯、约阿希姆、阿尔伯特·迪特里希、尤利乌斯·奥托·格林探望孤身一人的克拉拉,陪伴克拉拉演奏音乐,分担其丈夫患病的痛苦[18]。在舒曼最后两年中,克拉拉数次到疗养院探望,却被院方拒绝,反而是勃拉姆斯常来看望舒曼。1856年7月27日,舒曼弥留之际,克拉拉才准许见他最后一面。舒曼神志不清,似乎认出克拉拉,只能吐出几个字[19]。两天后,舒曼便撒手人寰[20]。

与约瑟夫·约阿希姆

1844年11月,舒曼夫妇与14岁的约瑟夫·约阿希姆首次见面[21]。翌年11月11日,克拉拉·舒曼在日记中写道:“小约阿希姆很受欢迎。他演奏的门德尔松《小提琴协奏曲》很棒。”[22]1853年5月,舒曼夫妇聆听约阿希姆演奏贝多芬《小提琴协奏曲》的独奏部分,又在日记中这样描绘他的乐声:“他用灵魂演奏每一个音符,结尾的余韵充盈着诗意深邃,如此完美。我从未听过这样的琴声,同时也从未有哪一位演奏家给我留下这样深刻印象。”[23]。在克拉拉一生中,她共与约阿希姆合作逾238场音乐会,足迹遍布德英两国。克拉拉与约阿希姆合作的贝多芬小提琴奏鸣曲尤为出名[24]。

与约翰内斯·勃拉姆斯

1853年初,勃拉姆斯尚为无名之辈,初识约阿希姆,志趣相投。约阿希姆交给勃拉姆斯一封介绍信送给舒曼。勃拉姆斯遂到舒曼杜塞尔多夫家中拜访。他为舒曼夫妇演奏夫妇二人作品,给他们留下深刻印象[25]。舒曼专为此事发表文章,高度赞扬勃拉姆斯,克拉拉在日记中将勃拉姆斯形容为“犹如上帝派来之人”[26]。

舒曼禁足于疗养院两年,勃拉姆斯成为舒曼家庭精神依靠[27]。他和克拉拉书信来往流露出对克拉拉真挚之爱[28]。两人情感介乎友情与爱情之间[29],但勃拉姆斯恰如其分,平衡二者的关系,只在书信中展露对克拉拉身上才华的仰慕崇敬[28]。两年中,勃拉姆斯为克拉拉创作四首钢琴作品,以及一套变奏曲,堪以告慰。这套变奏曲基于舒曼所作音乐谱写而成,克拉拉在一年前据此创作同样体裁的作品(作品20)。起初这些作品专为克拉拉而作,勃拉姆斯并未出版,但后来勃拉姆斯决定匿名出版作品。最终,这些作品编入他的《四首叙事曲》(作品10)及《罗伯特·舒曼主题变奏曲》(作品9)中,并题献给舒曼夫妇,祈愿舒曼早日康复,与家人团聚[30]。

《第1号交响曲》首演前,勃拉姆斯预先向克拉拉演奏自己的这部作品。克拉拉听后,赞扬整部作品,但指出她对三、四乐章结尾并不满意,同时针对第四乐章提出些许建议,勃拉姆斯铭记于心[31]。众多勃拉姆斯的作品由克拉拉首演,如1861年为钢琴所作的《亨德尔主题变奏曲与赋格》[32]。

巡演

.jpg.webp)

1856年4月,克拉拉初次前往英国,此时舒曼身体状况已不容她远行。克拉拉受邀参加伦敦爱乐协会组织的音乐会。本场音乐会由舒曼好友威廉·斯滕代尔·贝内特执棒[33]。她对乐团排练时间过短稍有微词:“在这里,曲子只演奏一遍,就算大功告成。”,认为英国音乐家“目中无人”[34]。不过,她还是很高兴能听到大提琴家阿尔弗雷多·皮亚蒂奏乐:“这种风格,如此华丽,如此精准,我从未听过”。1856年5月,克拉拉演奏舒曼《A大调钢琴协奏曲》,怀尔德指挥伦敦爱乐协会为克拉拉伴奏。克拉拉批评怀尔德“排练糟糕透顶”,“无法精准把握末乐章节奏”[34]。尽管在英国遭遇种种不快,克拉拉仍在翌年回到英国,在此演出长达15年之久[35]。

1857年10月—11月,克拉拉与约阿希姆前往德累斯顿与莱比锡开音乐会[36]。1858年,伦敦圣詹姆斯音乐厅开始定期举办“通俗音乐会”。自1866年始,约阿希姆每年都拜访圣詹姆斯音乐厅,参与此音乐会。克拉拉在伦敦停留多年,与约阿希姆、阿尔弗雷多·皮亚蒂参加通俗音乐会。合作演出的还有两位小提琴家约瑟夫·里斯(作曲家费迪南德·里斯的弟弟)及J·B·泽尔比尼。著名剧作家萧伯纳认为,举办通俗音乐会能推动此类音乐在英国普及,同时提高英国整体的音乐品味[37]。

1867年1月,克拉拉与约阿希姆、皮亚蒂、里斯、泽尔比尼到苏格兰爱丁堡与格拉斯哥巡演。一行人出行由英国一歌剧公司经理,同时亦为歌唱家的派恩姐妹保障,同时一位名叫桑德斯的人负责安排行程,克拉拉大女儿玛丽陪同她旅行、演出。玛丽在曼彻斯特时给好友罗莎莉·莱泽的一封信中写到“克拉拉所获掌声经久不息,更是应观众要求返场。约阿希姆、皮亚蒂也颇受众人喜爱。”[38]玛丽还提到:“我们乘轿子长途旅行,轿子布置考究,内部设有扶手椅及沙发……这次旅行……十分舒适。”此次英国旅行,音乐家才得到应有款待[39]。

音乐会之旅

1870年—1880年,克拉拉仍活跃在台上。在这段时间里,她主要在德国各地演出,也走访奥地利、匈牙利、比利时、荷兰、瑞士这些国家。在瑞士巴塞尔,她暂住在冯·德穆尔家族家中[40]。此外,克拉拉照旧在每年冬春两季赴英国开音乐会。1865年—1880年间,就在英国举办16场音乐会,多数时候都有约阿希姆相伴[41]。

1874年1月,克拉拉手臂负伤,不得不从繁忙的音乐会日程中短暂抽身,取消惯常在英演出。同年7月,克拉拉找医生诊治病情,医生为她按摩,并劝告她将每天练琴时间缩至一小时[42]。余下一年里,她都在家中养精蓄锐。1875年3月,休整后克拉拉重返舞台[31]。尽管如此,她手臂仍未完全恢复,五月份时病情反复,更患上神经痛,“痛得无法写字”[31]。直到1875年10月,克拉拉彻底康复,才重启在德巡演。

除钢琴独奏、室内乐合奏、为歌手伴奏外,克拉拉也尝试和管弦乐团合作。1877年,她在柏林演奏贝多芬第5号钢琴协奏曲,取得巨大成功。这场音乐会指挥是克拉拉同母异父的弟弟沃尔德马尔·巴吉尔[26][31]。1883年,克拉拉与楼梯上不幸摔倒,伤及手掌,第二天,她带伤与新成立的柏林爱乐乐团合作,演奏贝多芬《合唱幻想曲》[43]。同年年末,约阿希姆指挥该团,演奏贝多芬《第4号钢琴协奏曲》,克拉拉在演奏时采用自己编创华彩,再获好评。

1885年,克拉拉再度与约阿希姆合作,演奏沃尔夫冈·阿玛德乌斯·莫扎特《第20钢琴协奏曲》,她再次配上自己创作的华彩。第二天,巴吉尔任乐团指挥,克拉拉演奏了丈夫舒曼的《钢琴协奏曲》。在给勃拉姆斯的信件中,克拉拉如此评价此次演出:“我比以往弹奏得更加轻快。在音乐会上,我很高兴看到弟弟沃尔德马能站到指挥台上,他多年期盼终如愿以偿[43]。”

1891年3月12日,克拉拉在法兰克福迎来最后公演。此次演出,她与钢琴家詹姆斯·克瓦斯特合作,挑选双钢琴版本的勃拉姆斯《海顿主题变奏曲》作为压轴曲目[44]。

执教

1878年,克拉拉受聘为霍赫音乐学院第一位钢琴教师[45][46]。斯图亚特、汉诺威、柏林等城市的音乐学院也邀请克拉拉执教,之所以选择法兰克福这所学院,是因为时任霍赫音乐学院校长约阿希姆·拉夫同意克拉拉开出的条件:每日课程时长不超过一个半小时、可在家中授课、一年有四个月假期并可在冬天出门巡演。她还任命两位女儿玛丽与欧根妮任助教[6][45][47]。

入校时,她是学院唯一一位女教师[45]。任教的消息吸引多国(包括英美两国)学生听课[27]。在学院,她只为较高水平学生授课,其中多为年轻女性,而两个女儿训练初学者。她所教授、且姓名可考的68名学生中,有纳塔利娅·亚诺萨、范妮·戴维斯、娜内特·法尔克、阿米娜·古德温、卡尔·弗里德贝格、伦纳德·博威克、伊洛娜·艾本舒兹、阿德利娜·拉拉、玛丽·奥尔森 、玛丽·沃姆成为音乐家[6][45][47]。1878年,学院为克拉拉庆祝她从艺50年。十年后,即1888年,学院也为她举办60年庆[6][47]。1892年,她离开教学一线,在晚年仍潜心钢琴研究,为钢琴技法发展做出极大贡献[6][45]。

家庭生活

罗伯特·舒曼在婚礼当天赠与克拉拉一本日记本,为二人共用。日记开篇就体现出传记色彩,记录舒曼夫妇生活与音乐事业上的期望,见证他们艺术造诣日臻成熟。克拉拉在本中留下大量随笔。日记中文字展现克拉拉对丈夫忠贞之爱[32]。不论日常生活还是音乐事业,克拉拉与舒曼如影随形。舒曼许多作品由克拉拉首演[8]。

克拉拉肩负管理家庭收支的责任,需举办音乐会维持生计(尽管开音乐会不仅是为了养家,而是音乐家身份使然)。随着时间推移,料理家务的负担越来越大,这限制着克拉拉在音乐上的发挥。此外,丈夫舒曼的声誉也掩盖了克拉拉自身艺术才能[49]。

自舒曼住院后,克拉拉成为家中顶梁柱。她在各地演出并在音乐学院授课,亲自安排巡演行程。她还雇佣一位管家及一位厨师,负责打理自己外出时的家务[50]。

克拉拉与舒曼有八位子女[51]:

- 玛丽(1841年—1929年)

- 爱丽丝(1843年—1928年)

- 尤丽叶(1845年—1872年)

- 埃米尔(1846年—1847年)

- 路德维希(1848年—1899年)

- 斐迪南(1849年—1891年)

- 欧根妮(1851年—1938年)

- 费利克斯(1854年—1879年)

她生活充满不幸。丈夫舒曼精神崩溃,在疗养院中度过晚年;其子路德维希同父亲一样患有精神疾病——用克拉拉的话来说,路德维希最终被“活埋”在医院中。克拉拉晚年失聪,出行需轮椅代步[52]。丈夫早逝后,克拉拉有四名子女先于她离世[27]。长子埃米尔早夭[53]。1872年,女儿尤丽叶离世时留下一个两岁和一个七岁的孩子,交由克拉拉抚养[54]。至1879年,24岁的费利克斯也离世了,抚养孩子的重担落在祖母克拉拉肩上[55][56]。

1849年,德累斯顿五月起义爆发。5月3日,舒曼夫妇听闻这场“反抗萨克森国王腓特烈·奥古斯特二世统治”的起义(因其拒绝遵守《德意志帝国宪法》)波及德累斯顿,带着大部分家庭成员逃离城市,寻求“邻里治安队”庇护,但在5月7日,克拉拉一人折回德累斯顿,解救困守家中的三个孩子及陪同女仆。在离开途中,一行人突遇荷枪民众。克拉拉不顾对方阻拦,带领众人顺利回到安全地带[57]。

音乐

选曲风格

生前,克拉拉已是著名的室内乐钢琴家[58]。在1831年—1889年间,克拉拉有记录的音乐会逾1300场[59]。她是丈夫舒曼,以及勃拉姆斯、肖邦与门德尔松等同时期音乐家的拥趸[59]。

舒曼夫妇二人十分欣赏肖邦,尤其钟爱他《“拉起你的小手”主题变奏曲》,克拉拉曾演奏过这首变奏曲。克拉拉14岁时,舒曼来信:

明天十点整,我将弹奏肖邦这首变奏曲中的柔板部分给你听,到那时,我想我的心里只有你。现在我希望你和我一起练习,让我们在琴声中相会。

——罗伯特·舒曼[60]

在克拉拉早年生涯中,其父选曲多华丽且迎合时俗,涵盖弗里德里希·卡尔克布雷纳、阿道夫·冯·亨泽尔特、西吉斯蒙德·塔尔贝格、亨利·赫茨、约翰·彼得·皮克西斯、卡尔·车尔尼以及她本人之作。年纪渐长,她开始尝试演奏巴洛克作曲家多梅尼科·斯卡拉蒂与巴赫的作品,但更青睐肖邦、门德尔松、其丈夫舒曼等同时代,但尚未出名的作曲家之作(直到19世纪50年代这些人的音乐才在获得大众关注)[6]。

1835年,克拉拉与门德尔松执棒莱比锡布商大厦管弦乐团合作,演奏其作品《a小调钢琴协奏曲》。1845年12月4日,克拉拉在德累斯顿演奏舒曼的钢琴协奏曲。这是该作的首演[61]。在勃拉姆斯的建议下,克拉拉为汉诺威王室[62]演奏,随后又到莱比锡开音乐会[63]。1856年—1873年,舒曼离世后,克拉拉迎来音乐生涯中最繁忙的一段时期[59]。在英国,她大获成功,1865年时演奏贝多芬《第4号钢琴协奏曲》,收获英国听众热烈掌声。同时,因长于室内乐,她常与约阿希姆一道举办音乐会。晚年,她偶尔为艺术歌曲歌手伴奏[59]。

创作

童年时克拉拉师从父亲学习作曲,直至中年时就已创作大量举足轻重的作品。其中,第1号作品《四首为钢琴而作的波洛奈兹》(作于1831年)及第5号作品《四首特性曲》(作于1836年)皆为其个人音乐会而作。克拉拉曾言:“作曲带给我很多快乐……没有什么胜过作曲带来的乐趣,倘若一个人能在几个小时中沉浸其中,就是踏入音乐国度。”1835年,时年14岁的克拉拉在丈夫舒曼指导下创作《a小调钢琴协奏曲》[27]。她原计划创作第二部钢琴协奏曲,今唯有一首作于1847年的《f小调单乐章钢琴协奏曲》仍存[27]。

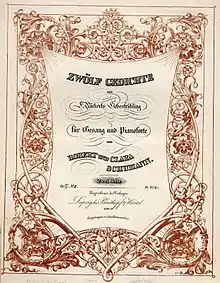

婚后,克拉拉专注于创作艺术歌曲与合唱作品。1841年,舒曼夫妇共同创作一部声乐套曲《根据F. 吕克特〈爱之春〉创作的十二首艺术歌曲》(德語:),其灵感源自德国诗人弗里德里希·吕克特诗集《爱之春》,分别编号为克拉拉的作品12与舒曼的作品37[6]。克拉拉的室内乐作品有《g小调钢琴三重奏》(作品17,1846年)及《三首为小提琴与钢琴而作的浪漫曲》(作品22,1853年),两部作品灵感则来源于舒曼生日。作品题献给约阿希姆,约阿希姆又在汉诺威国王格奥尔格五世御前演奏这两部作品。国王评价两部作品给人“绝妙、神圣的欢愉”[64][65]。

随着年龄增长,克拉拉在生活中的负担越来越大,难以全身心投入作曲中:“我一直认为我是个富有创造力之人,但现在我打消了这种念头。女人本不应有音乐创作欲望——从古至今皆是如此。我还有什么奢望呢?”[66]丈夫舒曼亦察觉到克拉拉创作上力不从心:

克拉拉的作品展现出她身上高超的音乐天赋及丰富的情感。但婚姻却为她带来了一位沉湎于幻想中的丈夫及八个需要照顾的孩子,这是无益于艺术创作的。她不能长期这样忙碌下去。每当想到她心中多少深邃的乐思因此遗忘时,我就心神不宁。

——罗伯特·舒曼[67]

自11岁起,克拉拉作曲不辍,有时每年能产出8部作品。在1848年当年,她仅完成一部合唱作品,遗留下一部未完成钢琴协奏曲[27]。这两部作品虽分别编号为作品18及19,却未在克拉拉生前出版[68]。此后她便停止创作。直至五年后,即1853年,34岁克拉拉与勃拉姆斯初次见面。她重新点燃作曲热情,在该年创作出16部作品,包括以舒曼作品《彩叶集》(作品19)为主题的《罗伯特·舒曼主题变奏曲》、8首为钢琴及小提琴而作的浪漫曲、7首艺术歌曲。当年所有作品都在翌年舒曼进入疗养院后出版,编号为作品20至23[69]。

1853年—1896年,克拉拉仅帮助勃拉姆斯及舒曼誊录乐谱,少有新作。1872年,在出版商嘱托下,她整理丈夫舒曼的41首艺术歌曲的手稿。1879年,她受到委托,为好友的结婚纪念日创作了一首短小的钢琴二重奏。在生命最后一年,她只留下几份为学生而作的前奏曲手稿。除此之外,她出版了两份协奏曲华彩,这些华彩是克拉拉在音乐会上为贝多芬与莫扎特钢琴协奏曲而作的[6][70]。克拉拉是辑录舒曼作品的权威。勃拉姆斯等人还帮助克拉拉,在布赖特科普夫与黑特尔音乐出版社出版一批舒曼的作品[47][71]。1885年,她校勘多梅尼科·斯卡拉蒂20首奏鸣曲以及舒曼青年时期的信件。1886年,她出版了舒曼的一些钢琴作品及音乐教程《指法与音乐记号》(德語:)[6]。

克拉拉逝世后,她的音乐作品逐渐被音乐家淡忘。直至20世纪70年代,一股研究其作品的风潮兴起。21世纪后,她的音乐重回音乐厅,并灌录成唱片[66]。

“浪漫主义论战”

19世纪40年代初期,舒曼夫妇对弗朗茨·李斯特等人组成新日耳曼乐派之作品产生浓厚兴趣[72],但在40年代中后期,双方产生分歧。舒曼一方属于传统保守派,克拉拉是一位比丈夫还要传统的唯美主义者[73]。19世纪50年代中期,舒曼淡出音乐舞台,年轻的勃拉姆斯加入纷争[74]。克拉拉与勃拉姆斯、约瑟夫·约阿希姆组成一个小团体,捍卫丈夫继承传统的音乐信仰,而这股传统潮流可上溯至贝多芬。论战中保守派正式形成,这一派被称为莱比锡乐派或柏林乐派[75]。而在浪漫主义论战中处于另一方便是以李斯特及理查德·瓦格纳为首的革新派,这一派因其活跃于魏玛一带而又被成为魏玛乐派。魏玛乐派主张摆脱贝多芬对古典音乐的影响,挣脱传统体裁束缚,创造出崭新、面向未来的音乐。魏玛乐派倡导标题音乐[76],而莱比锡乐派坚持认为音乐只能是非标题音乐。“非标题音乐”这一术语源于瓦格纳的戏称[77]。

克拉拉与李斯特的争论源于双方在音乐表达理念上不同。李斯特认为,艺术家应借助肢体语言与情感表达来向听众诠释音乐,当他在弹奏时,总是摆动双臂、摇头晃脑、撮起双唇。人们竞相模仿他的神态动作,在欧洲掀起一股李斯特热[78]。与李斯特相反,克拉拉推崇演奏者个性在处理音乐时不应过分表露,这样听众才能感知作曲家本意[79][80]。

双方支持者公开在音乐会上示威,借助报刊诋毁对方名誉,通过公开嘲讽贬低使对手难堪,用尽各种手段攻讦。1861年5月4日,勃拉姆斯站在“严肃音乐”保守方发表一篇宣言,获得克拉拉、约阿希姆、迪特里希、巴吉尔等二十多人联名支持。他们对“未来音乐”的支持者们违背音乐内在精神感到痛惜与谴责[81]。以李斯特为核心成员的新魏玛联盟成型,其成员还为舒曼所办《新音乐杂志》举办周年庆典,却刻意回避包括克拉拉在内的保守派成员。克拉拉拒绝演奏李斯特任何作品,并在舒曼《幻想曲》出版前删去其中给李斯特的题献。1870年,李斯特与瓦格纳打算出席在维也纳举办的贝多芬百年诞辰音乐会。在得知这个消息后,她更是拒绝参加这场活动[52]。

克拉拉对瓦格纳的批评尤为尖锐。她评价瓦格纳创作《唐豪瑟》是“在残暴中身心俱疲”,用“骇人”一词形容《罗恩格林》,称《特里斯坦与伊索尔德》是“这辈子听过最反感的作品”[52]。她还抱怨瓦格纳谈及舒曼、门德尔松、勃拉姆斯时过于“轻蔑”[82]。瓦格纳在文章中取笑保守派,揶揄他们是“等待救主到来而节欲的音乐团体”。除瓦格纳作品外,克拉拉还对安东·布鲁克纳《第7号交响曲》给予极低评价:它是一部“可怕”的作品——布鲁克纳也被视作是“未来音乐”代表,其作品和声新颖、配器丰富、结构恢弘[83]。但舒曼却十分喜爱理查德·施特劳斯的早期作品《第1号交响曲》,这部交响曲是施特劳斯涉足标题音乐前的作品,他后来因标题音乐作品而著称[52]。勃拉姆斯在私下十分赞赏瓦格纳的音乐[84]。

影响

生前

.jpg.webp)

克拉拉逝世后,创作上建树很快被遗忘,但她在钢琴技法上的创新却给钢琴演奏带来深刻改变。她是最早背谱在音乐会上演奏钢琴的人,背谱演奏成为后世钢琴音乐会惯例。在父亲指导下,13岁时克拉拉就能背谱演出[85]。婚前,她选择在音乐会上演奏一些华丽花哨的乐曲。这些炫技意味的作品,多为西吉斯蒙德·塔尔贝格、亨利·赫茨、阿道夫·冯·亨泽尔特等演奏家从各大歌剧著名乐段摘编而来。同时,奏者在音乐会上演奏原创作品是当时不成文规定。她曾演奏过自己的《贝里尼主题音乐会变奏曲》(作品8)及十分受欢迎的一首谐谑曲(作品10)。在成为一名独立艺术家后,她选曲涵盖更多重量级作曲家的曲目[86][87]。

在音乐处理上,克拉拉深信演奏者情感、旋律、技巧都不应掩盖作曲家本身的创作意图,这一点在她教学上可见一斑。学生玛蒂尔德·凡尔纳继承她这一理念并带到英国,影响所罗门·卡特纳等钢琴家。另一位学生卡尔·弗里德贝格至美国音乐艺术学院(茱莉亚学院前身)将克拉拉独到见解在此地推广,在校期间其学生有妮娜·西蒙、马尔科姆·弗雷杰、布鲁斯·亨格福德等[88]。

克拉拉对舒曼作品能获得广泛认可功不可没。她一生都在为推广舒曼作品而不懈努力[27]。

影视形象

克拉拉的形象被多次搬上荧幕。1944年5月3日于茨维考首映电影《梦幻曲》是已知最早以舒曼夫妇生活为主题的电影[89]。最为大众熟知的电影,莫过于1947年,由凯瑟琳·赫本饰演克拉拉、保罗·亨雷饰演舒曼、罗伯特·沃克饰演勃拉姆斯的另一部《梦幻曲》[90]。1954年,洛蕾塔·扬在电视节目《洛蕾塔·扬秀》(英語:)第一季第26集:克拉拉·舒曼的故事(1954年3月21日首播)中饰演克拉拉,乔治·纳德饰演丈夫舒曼,演员雪莱·法巴雷斯与卡尔顿·加勒森·杨亦参演[91]。1983年,另一部由娜妲莎·金斯基主演的电影《春天交响曲》上映。进入21世纪后,黑尔玛·桑德斯-勃拉姆斯执导《亲爱的克拉拉》(又译琴恋克拉拉)于2008年问世。玛蒂娜·盖提克饰演克拉拉[92]。

后世纪念

1989年1月2日发行第四版100德国马克纸币,即使用安德烈亚斯·施陶布所绘克拉拉石版画像,直至2002年1月第四版德国马克被欧元取代[93][94]。为了纪念克拉拉对音乐教学之贡献,她生前任教的霍赫音乐学院重建后的大厅即以她命名[46]。在柏林[95]及莱比锡[96],均有以克拉拉为名的街道。2012年9月13日,Google更改首页Google涂鸦,以纪念克拉拉诞辰193周年[97]。2019年,恰逢克拉拉诞辰两百周年,莱比锡舒曼故居在整修后重新开放,新布展着重于介绍克拉拉·舒曼音乐历程与家庭生活[98]。另外,在萨克森施韦茨-东厄尔士山县,有一棵几百年树龄的椴树,因所在地得名施莫斯多夫椴树,树旁设有一座小博物馆纪念克拉拉。克拉拉在1836年—1849年间多次远足至此[99]。

参考资料

- Hall 2002,第1124頁.

- Haisler 2003.

- Reich Book 2001,第5, 13頁.

- Borchard 1991,第27頁.

- Nauhaus Bargiel 2019.

- Klassen 2011.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 pp. 3–4.

- Reich Grove 2001.

- Borchard 1991,第33頁.

- Reich, Susanna 1999.

- Reich Article 1986,第249頁.

- Reich Article 1986,第250頁.

- Burton-Hill 2017.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 p. xi.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 pp. xii, xvi.

- Worl 1997.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 pp. 301–03.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 pp. 61–62, 69, 71.

- Daverio Grove 2001,第20頁.

- Abraham 1998.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 p. 366.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 388.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 41.

- Reich Book 2001,第207頁.

- Litzmann Letters 1927.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 42.

- Reich Book 2001.

- Swafford Article 2003.

- Popova 2017.

- Horne 1997,第98–115頁.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 pp. 322–23.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 201.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 131.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 133.

- Reich Book 2001,第267頁.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 152.

- Shaw 1937,第297頁.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 pp. 249–50.

- Litzmann Bio 1913,v. 2 p. 250.

- Nauhaus Basel 2019.

- Schumann Portal 2019.

- Altenmüller & Kopiez 2010,第101–18頁.

- Berliner Philharmoniker 2019.

- Clive 2006,第403頁.

- Riebsamen 2019.

- Negwer 2002.

- Allihn 2019.

- Reich Book 2001,第23頁.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 p. 306.

- Galloway 2002.

- Reich Book 2001,第162–77頁.

- Braunstein 1971.

- Reich Book 2001,第170頁.

- Reich Book 2001,第169頁.

- Reich Book 2001,第158頁.

- Reich Book 2001,第152頁.

- Daverio Article 1997.

- Weingarten 1972,第96頁.

- Kopiez 2008,第50–73頁.

- Jensen 2012,第79頁.

- Schwarm 2013.

- Nauhaus Images 2019.

- Avins Book 1997,第231頁.

- Dunsmore 2013.

- Clara Schumann Score 2001.

- Savage 2017.

- Murray 2018,第129頁.

- Koch 1991,第24頁.

- Reich Book 2001,第289–337 (Catalogue of Works)頁.

- Reich Book 2001,第327–28頁.

- Robert Schumann Score 1879.

- Walker 1993,第340頁.

- Walker 1993,第344頁.

- Swafford Book 1997,第68頁.

- Bonds 2001,第835,837頁.

- Bonds 2001,第838頁.

- Dahlhaus 1991.

- Walker 1993,第340–41頁.

- Walker 1993,第341頁.

- Pedroza 2010,第311頁.

- Walker 1993,第348–49頁.

- Reich Book 2001,第202–03頁.

- Bonds 2001,第839頁.

- Swafford Book 1997,第195,267–68頁.

- Reich Book 2001,第271–72頁.

- Litzmann Bio 1913,v. 1 p. 316.

- Litzmann Bio (German) 1908.

- Reich Book 2001,第254頁.

- Träumerei 1944.

- Song of Love 1947.

- Loretta Young Show 1954.

- Geliebte Clara 2008.

- Buja 2015.

- Paper Money Guaranty 2018.

- Berlin Stadplan 2023.

- Leipzig Stadplan 2023.

- Google doodle 2012.

- Schumann-Haus 2019.

- Lindenmuseum 2006.

引用来源

书籍

- Avins, Styra. . 由Eisinger, Josef; Avins, Styra翻译. Oxford University Press. 1997 [2019-08-02]. ISBN 0199247730.

- Borchard, Beatrix. . Berlin: Ullstein Verlag. 1991 [reprinted 2015]. ISBN 978-3-48-708553-1 (德语).

- Burton-Hill, Clemency. . London: Headline Home. 2017. ISBN 978-1472251824. OCLC 1011353452.

- Clive, Peter. . Scarecrow Press. 2006 [2019-10-16]. ISBN 978-1461722809.

- Dahlhaus, Carl. . 由Lustig, Roger翻译. University of Chicago Press. 1991. Originally published Kassel (1978) [in German], Chicago/London (1989) [English translation].

- Haisler, J. L. . Houston, TX: Rice University. 2003.

- Jensen, Eric Frederick. . Oxford University Press. 2012 [2019-08-04]. ISBN 978-0-19-983195-1.

- Koch, Paul-August. . Frankfurt am Main: Zimmermann. 1991.

- Litzmann, Berthold. . Vol. 1: 1819–1850 ISBN 978-1-108-06415-6, Vol. 2: 1850–1896 ISBN 978-1-108-06416-3. Alternate reprint edition: Read Books Ltd (2011), Vol. 1 ISBN 978-1-446-54706-9, Vol. 2 ISBN 978-1-446-54512-6. 由Hadow, Grace E.翻译. Preface to vol. 1 by W. H. Hadow. Translated and abridged from the fourth German. Cambridge University Press. 1913 [reprint 2013]. Original publishers (English ed.): London: Macmillan & Co. & Leipzig: Breitkopf & Härtel(1913).

- Litzmann, Berthold. . Vol. 1: Mädchenjahre 1819–1840, Vol. 2: Ehejahre 1840–1856, Vol. 3: Clara Schumann und ihre Freunde 1856–1896. Leipzig: Breitkopf & Härtel. 1902–1908.

- Litzmann, Berthold (编). [Letters of Clara Schumann and Johannes Brahms, 1853–1896]. 1: 1853–1871, Vol. 2: 1872–1896. Preface by Marie Schumann. New York: Vienna House. 1927 [reprint 1973]. ISBN 0844300543. OCLC 792836. Original publisher (English ed.): New York: Longmans, Green & Co. (1927). Original publisher (German ed.): Leipzig: Breitkopf & Härtel (1927) .

- Murray, Jenni. . Oneworld Publications. 2018. ISBN 978-1-78-607411-9.

- Reich, Nancy B. Revised. Ithaca, NY: Cornell University Press. 2001. ISBN 978-0-8014-8637-1.

- Reich, Susanna. . New York: Houghton Mifflin Harcourt. 1999. ISBN 0-618-55160-3.

- Walker, Alan. . New York: Cornell University Press. 1993: 338–367. ISBN 0-8014-9721-3.

- Shaw, George Bernard. . London: Constable. 1937.

- Schumann, Eugenie. [The Schumanns and Johannes Brahms: The Memoirs of Eugenie Schumann]. 由Busch, Marie翻译. Lawrence, MA: Music Book Society. 1925 [English translation 1927, reprinted 1991]. ISBN 1-878156-01-2.

- Swafford, Jan.

. New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1997. ISBN 0-679-42261-7.

. New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1997. ISBN 0-679-42261-7. - Abraham, Gerald E. H. . . 1998-07-20 [2019-09-13]. (原始内容存档于2022-07-11).

- Avins, Styra. . . Oxford University Press. 2002.

- Bonds, Mark. . 2nd. London: Macmillan. 2001. ISBN 0-333-60800-3.

- Daverio, John. . . Oxford University Press. 2001 [2007-06-24]. ISBN 9781561592630. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.40704. (原始内容存档于2022-11-28).

- Hall, George. . The Oxford Companion to Music (New York: Oxford University Press). 2002.

- Reich, Nancy B. . . Oxford University Press. 2001 [2023-07-19]. ISBN 978-1-56159-263-0. doi:10.1093/gmo/9781561592630.article.25152. (原始内容存档于2021-01-22).

- Weingarten, Joseph. . Walker, Alan (编). . London: Barrie & Jenkins. 1972. ISBN 978-0214668050. OCLC 655091460.

刊物

- Allihn, Karen. . Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2019-03-05 [2019-09-13]. (原始内容存档于2023-11-18) (德语).

- Altenmüller, Eckart; Kopiez, Reinhard. . Neurological Disorders in Famous Artists – Part 3. Frontiers of Neurology and Neuroscience (Basel: Karger). 2010, 27 [2018-09-26]. (原始内容存档于2023-04-24).

- Daverio, John. . Il Saggiatore musicale. 1997.

- Galloway, Janice. . The Guardian. 2002-06-20 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-11-18).

- Horne, William. . The Journal of Musicology. 1997, 15 (1). JSTOR 763905.

- Kopiez, Reinhard. (PDF). Poetics. 2008-11-28, 37: 50–73 [2023-07-19]. doi:10.1016/j.poetic.2008.09.001. (原始内容 (PDF)存档于2021-08-15).

- Negwer, Ingo. . Online Musik Magazin. February 2002 [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-11-18) (德语).

- Pedroza, Ludim R. . Journal of Musicological Research (Taylor & Francis). October–December 2010, 29 (4): 295–321. ISSN 0141-1896. S2CID 145104181. doi:10.1080/01411890903475981. – EBSCO Host

- Popova, Maria. . Brain Pickings. 2017-02-21 [2018-09-15]. (原始内容存档于2021-09-24).

- Reich, Nancy B. . Women Making Music: The Western Art Tradition, 1150–1950 (Urbana and Chicago: University of Illinois Press). 1986. ISBN 0252012046.

- Riebsamen, Hans. . Frankfurter Allgemeine Zeitung. 2019-05-09 [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-04-19) (德语).

- Swafford, Jan. . The Guardian. 2003-04-26 [2019-10-08]. (原始内容存档于2023-11-20).

- Worl, Gayle. . The Washington Post. 1997-03-09 [2023-07-19]. (原始内容存档于2017-04-07).

网页

- Berliner Philharmoniker. . berliner-philharmoniker.de. Berliner Philharmoniker. [2019-10-09]. (原始内容存档于2023-02-01) (德语).

- Braunstein, Joseph. (LP, liner notes). Vox Records. 1971. CE 31038.

- Buja, Maureen. . interlude.hk. Interlude. 2015-09-10 [2019-10-16]. (原始内容存档于2019-04-17).

- . (TV series). 第1季. 第26集. Loretta Young (actor). 1954-03-21 [2019-10-16]. (原始内容存档于2023-04-24).

- Dunsmore, David R. . musicweb-international.com. December 2013 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-11-18).

- [Spring Symphony] (1983) (Motion picture). [2019-10-16]. (原始内容存档于2023-04-27) (德语).

- [Beloved Clara] (2008) (Motion picture). Helma Sanders-Brahms (director). [2019-10-16]. (原始内容存档于2023-05-03) (德语).

- Klassen, Janina. . sophie-drinker-institut.de. Bremen: Sophie DrinkernInstitute. 2011 [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-11-18) (德语).

- Nauhaus, Julia M. . www.schumann-portal.de. Schumann Portal. [2020-08-28]. (原始内容存档于2023-07-19).

- Nauhaus, Julia M. . schumann-portal.de. 由Ma, Katharina翻译. Schumann Portal. [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-04-01).

- Nauhaus, Julia M. . schumann-portal.de. 由Ma, Katharina翻译. Schumann Portal. [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-04-19).

- Nauhaus, Julia M. . schumann-portal.de. 由Ma, Katharina翻译. Schumann Portal. [2019-10-07]. (原始内容存档于2023-11-20).

- Paper Money Guaranty. . pmgnotes.com. Paper Money Guaranty(Numismatic Guaranty Corporation). 2018-05-15 [2019-10-16]. (原始内容存档于2019-01-17).

- Savage, Mark. . BBC. 2017-03-08 [2019-10-09]. (原始内容存档于2022-12-15).

- Schumann, Clara. . Selected and with an Introduction by Nancy B. Reich. Mineola, NY: Dover Publications. 2001. ISBN 978-0486413815. Originally published 1836, 1840, 1845, 1854, 1855.

- Schumann, Robert. Schumann, Clara , 编. . Breitkopf & Härtel. 1879–1893 [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-11-18).

- Schumann Portal. . schumann-portal.de. Schumann Portal. [2019-10-09]. (原始内容存档于2018-09-09).

- Schwarm, Betsy. . . 2013-06-28 [2019-09-12]. (原始内容存档于2023-11-18).

- (1947) (Motion picture). Katharine Hepburn(actor). [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-10-26).

- [Dreaming] (1944) (Motion picture). Harald Braun(director). [2023-07-19]. (原始内容存档于2023-04-24) (德语).

- . www.berlin.de. [2023-07-16]. (原始内容存档于2023-11-15) (德语).

- . www.leipzig.de. [2023-07-16] (德语).

- . www.google.com. [2023-07-16]. (原始内容存档于2023-09-13) (英语).

- . clara19.leipzig.de. [2023-07-16]. (原始内容存档于2020-07-31) (德语).

- . www.kunst-und-kultur.de. [2023-07-16]. (原始内容存档于2023-07-10) (德语).

延伸阅读

- Beer, Anna: Sounds and Sweet Airs: The Forgotten Women of Classical Music. Chapter 6: "Schumann", pp. 205–41. Oneworld Publications (2016). ISBN 978-1-78074-856-6.

- Boyd, Melinda: "Gendered Voices – The Liebesfrühling Lieder of Robert and Clara Schumann". In 19th—Century Music, Vol. 39 (Autumn 1975), pp. 145–62.

- Burk, John N.: Clara Schumann; A Romantic Biography. Random House NYC 1940.

- Burstein, L. Poundie: "Their Paths, Her Ways – Comparison of Text Settings by Clara Schumann and Other Composers". In Women and Music: A Journal of Gender and Culture, Vol. 6 (2002), pp. 11ff.

- Gates, Eugene. "Clara Schumann: A Composer's Wife as Composer." Kapralova Society Journal 7, no. 2 (Fall 2009): 1–7.

- Gould, John: "What Did They Play? The Changing Repertoire of the Piano Recital from the Beginnings to 1980". In The Musical Times Vol. 146 (Winter 2005), pp. 61–76.

- Kühn, Dieter: Clara Schumann, Klavier. Fischer Taschenbuch Verlag (March 2009). ISBN 9783596142033. (德語).

- Mäkelä, Tomi: "Den Lebenden schulden wir Rücksichtnahme, den Toten nur die Wahrheit. Eine Einführung in Friedrich Wiecks Welt der philisterhaften Mittelmäßigkeit und besseren Salonmusik". In Friedrich Wieck: Gesammelte Schriften über Musik und Musiker [...], pp. 15–49. Frankfurt am Main: Peter Lang (2019). ISBN 978-3-631-76745-0. (德語).

- Rattalino, Piero: Schumann. Robert & Clara. Varese: Zecchini Editore (2002). ISBN 88-87203-14-8. (義大利語).

- Saremba, Meinhard. 1st. Hamburg: Osburg-Verlag. 2021. ISBN 978-3-95510-259-3.

- Sémerjian, Ludwig. "Clara Schumann: New Cadenzas for Mozart's Piano Concerto in D Minor. Romantic Visions of a Classical Masterpiece." Kapralova Society Journal 17, no. 2 (Fall 2019): 1–9.

- Vloed, Kees van der: Clara Schumann-Wieck. De pijn van het gemis. Soesterberg, Netherlands: Aspekt (2012). ISBN 9789461531773. (荷蘭語).

外部链接

- 克拉拉·舒曼的免费乐谱,由国际乐谱典藏计划提供

- The Creative Art of Clara Schumann (页面存档备份,存于), by Claire Flynn, National University of Ireland thesis, August 1991

- Clara Schumann: A Composer’s Wife as Composer (页面存档备份,存于) – by Eugene Gates, Kapralova Society Journal

- Clara Schumann website at Geneva College (页面存档备份,存于)

- Clara Schumann pages at Schumann Portal (页面存档备份,存于) website (German and English versions)

- YouTube上的March in Es dur, for piano duet, Clara Schumann's last work

- YouTube上的Scherzo Nr. 2 Op. 14

- YouTube上的Clara Schumann: Piano Trio in G minor, played by Galos Piano Trio at St. Martin in the Fields on 26 May 2015