宇宙距离尺度

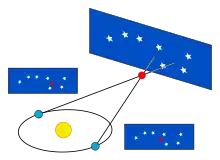

宇宙距離階梯(也稱為銀河系外星系距離尺度)是天文學家用以決定天體距離的一系列方法。只有那些距離地球「足夠近」(大約在一千秒差距內)的天體,才有可能直接量測距離。測量更遙遠天體距離的技術,都是奠基於對近距離天體量測方法之間的關聯。有幾種方法依賴標準燭光:已知光度的幾種天體。

階梯類比之所以出現,是因為沒有一種技術可以量測天文學中的所有長度。天文學家採用了複合方案來替代,有方法可以量測附近天體的距離,也有另一種方法可以量測距離稍遠一點的天體,還有一種方法可以量測距離更遠一點的天體,依此類推。這就像階梯一樣,每一階都能升到更高;每種方法與前一種都會有重疊的部分,因此前一種方法可以為下一種方法提供校準,讓天文學家可以測量出越來越遙遠天體的距離。

直接測量法

在階梯的最底部是最基本的距離測量法,這些方法沒有對觀測天體做任何物理假設,而是直接測量距離。精確測量恆星位置是天體測量學的一部分。

天文單位

天文單位,即地球和太陽之間的平均距離,是直接測量法的基礎。克卜勒定律提供了不同繞日物體間的精確軌道大小比值,但沒有提供軌道整體大小的量測。雷達用來量測地球軌道和另一天體軌道的距離。根據此測量值和精確的行星軌道距離比,可計算出地球軌道的大小。地球軌道的精確度已經達到數公尺的等級,相當於精確度達到千億分之一(1×10−11)。

歷史上,金星凌日的觀測對確定天文單位至關重要;在20世紀前半段,觀測小行星也很重要。目前地球軌道的高精度測量,是使用雷達測量地球與金星和其他接近地球的小行星的距離[1],還有追蹤在軌道上環繞太陽和在太陽系行星間空間運行的太空船。

視差

源自三角學的視差是量測距離最重要的基礎。當地球繞太陽運行時,附近恒星的位置會在較遠的背景上發生輕微的移動。這個位移的角度是一等腰三角形的頂角,等腰三角形的底邊為2天文單位 (地球繞太陽軌道的極端位置間的距離),腰邊為恆星與地球間的距離。這個位移相當小,並且隨著距離的增加而減少。1角秒的變化相當1秒差距(3.26光年)的距離。天文學家通常用秒差距來表示距離;在一般的場合與媒體上則流行用光年。

由於距離越遠視差的值越小,所以只適用於測量鄰近地球的恆星。這些恆星必須要足夠近,其視差角才會在測量精度之上。視差測量只能達到毫弧秒的精確度[2]。在1990年代,例如依巴谷卫星任務,獲得超過10萬顆恆星的視差,精度約1毫弧秒[3],提供有用的恆星距離為數秒差距到數百秒差距。現在,哈伯太空望遠鏡的第三代廣域照相機(WFC3)有可能提供20到40微弧秒的精確度,從而使少數恆星的可靠距離測量達到5,000秒差距(16,000光年)[4][5]。在2018年,來自蓋亞任務發布的第二批資料,對大多數比視星等15等更亮的恆星,可以達到同樣的距離精確度[6]。

恆星相對於太陽的運動導致自行(橫向跨越天空)和徑向速度(朝向或遠離太陽的運動)。前者可以通過繪製恆星在許多年中的位置變化來確定,後者則測量沿視線運動引起的恆星光譜都卜勒位移得到確認。對有著相同光譜類型與相似星等範圍的一群恆星,可以從相對於自行與逕向速度的統計分析得到平均視差。 統計視差這種方法,對於距離超過50秒差距的亮星和包括造父變星和天琴座RR型變星等明亮的變星,都非常有用[7]。

太陽在空間中的運動提供了一條更長的基線,可以增加視差法的準確性,稱為長期視差法。對於銀河盤面中的恆星,這相當於每年平均4天文單位的基線,對銀暈中的恆星是每年40天文單位。經過數十年,這個基線可比傳統視差法使用的日地基線高出幾個數量級。不過,因為觀察天體的相對速度未知,長期視差法的不確定性也隨之上升。當應用在多恆星的樣本時,因為精確度反比於樣本數量大小的平方根,可以減少不確定性 [10]。

移動星團視差法,是由在鄰近的星團中的一顆恆星的運動,來測量星團距離的一種技術。只有疏散星團的距離近到可以使用這種方法。特別是畢宿星團的距離測量,在歷史上是距離階梯中重要的一步。

在特殊的情況下,可以對個別的其它天體進行基本的距離估計。如果一個擴張中的氣體雲,像是超新星殘骸或行星狀星雲,在觀察一段時間之後,可以根據擴張視差估計其距離。但是這樣的測量會因觀測物體偏離球形而有誤差。聯星,若同時是視聯星和光譜聯星,也可以通過類似的方法估計它們的距離,並且沒有前述幾何學上的不確定性。這些方法的共同特性是在測量上結合了角運動與絕對速度(通常是通過觀察都卜勒效應)。可計算物體要多遠,才能以這樣的絕對速度下顯示出觀察到的角運動,來得到物體的距離。

特別的是膨脹視差可以給出非常遙遠天體的基本距離估計,這是因為超新星的噴發物有著很大的擴張速度和尺寸(相較於恆星)。此外,可以用電波干涉儀測量非常小的角運動。結合這些,可以經由對超新星的測量,做為估計其宿主星系距離的基礎測量[11]。膨脹視差雖然有價值,但卻非常罕見。所以它們經常是做為距離階梯上重要的驗證工具,而不是測量距離本身的主要工具。

標準燭光法

幾乎所有用來做為距離指標的天體,都屬於具有已知亮度的類形。通過將比較已知的光度與觀察天體所得的亮度,可以使用平方反比定律計算出天體的距離。這些已知亮度的天體被稱為"標準蠟光" ,由亨麗埃塔·史旺·勒維特所引入。[12]

天體的亮度可以用其絕對星等來表示。這個量是從10秒差距的距離觀察所得光度的對數導出的。視星等是觀測者所看到的亮度(使用的儀器是輻射熱測量計),可用來與絕對星等一起來計算出數秒差距內的天體的距離,公式如下:

或

此處,m是視星等,M是絕對星等,d是距離。這個結果要準確,視星等與絕對星等的測量波段要相等,且該天體在徑向(視線方向)上無相對運動。

一些修正,像是星際消光是必要的。星際消光會使天體看起來黯淡和偏紅,特別是對位於滿是灰塵或氣體區域方向上的天體[13]。天體的視星等和絕對星等之間的差別叫做距離模數,天文上的距離,特別是星系際的,有時會以兩者並列的方式呈現。

問題

所有標準燭光法都有兩個問題。主要的一個問題是校準,就是如何確定標準燭光的絕對星等。這包括定義的類別要有足夠多的成員可供識別,並且能夠發現足夠多的距離和絕對星等都夠精確的成員。第二個問題是同類成員的辨識,而不是錯誤的使用不屬於該類天體的標準燭光來校準。在最極限的距離,也就是最希望可作為距離指標的距離,識別問題可能會相當的嚴重。

標準燭光主要的一個重大議題是它們到底有多標準的質疑不斷出現。例如,所有的觀測似乎都表明,已知距離的Ia超新星具有相同的亮度(經光變曲線修正後)。距離與亮度的密切關係下方有詳述。然而,距離遙遠的Ia超新星與鄰近的Ia超新星可能有著不同的性質。使用Ia超新星在確定宇宙模型時至關重要。如果在遠處的Ia超新星真的有著不同的性質。也就是說,如果將校準外推到任意距離上是不正確的,忽略這種變化可能會嚴重的危害到宇宙參數的重建,特別是在物質密度參數的重建[14]。

從使用造父變星測量距離的歷史來看,這不只是一個哲學上的設想問題。在1950年代,沃爾特·巴德發現,做為標準燭光校準的造父變星,在近距離的類型與用來測量鄰近星系距離的是不同類型。附近的造父變星是第一星族星,比遠處的第二星族星有著較高的金屬量。結果是,第二星族星實際上比人們所認為的還要明亮;在修正後,球狀星團和鄰近星系的距離,以及銀河系的直徑都倍增了。

標準警鈴

緻密雙星的旋近所發射出的引力波擁有某些很有用的特性,例如,這種引力波的波強與波型強烈地與雙星系統的啁啾質量有關。從觀測波型,可以準確地估算出啁啾質量。知道啁啾質量與觀測到的波強,就可以給出波源距離。由於引力波不會因傳播途中的宇宙介質而被消光,因此,引力波源是標準警鈴,其不需要宇宙距離梯度,也不需要實驗校準,只需要假定廣義相對論正確無誤。.[15][16]

標準尺

另一類物理距離指標是標準尺。在2008年,宇宙學的參數測量似乎可以給出星系直徑的標準尺[18]。這個方法利用在宇宙早期的重子聲學振盪(BAO,baryon acoustic oscillation):在原始電漿中的聲學振盪幅度不會超過在所有的尺度內都存在的小結構尺度。然後,在電漿中的非均質性促成重力組織了絲狀結構和空洞。因此,宇宙的空洞尺度不會超過BAO能夠給予它們的大小。這種方法需要廣泛的調查星系才能看出其尺度。為測量暗能量擴張效應的WiggleZ星系巡天能夠解決這種尺度。

光回波也可以作為標準尺。

星系距離指標

除了少數例外,以直接測量為基礎的距離只到在千秒差距,這仍被限制在我們的銀河系之內。超過這個之外的距離,測量是依據物理學上的假設,也就是,這一類天體的分佈是足夠均勻的,因此以這些成員用於估計距離是有意義的。

物理學的距離指標,使用在日益增大的距離尺度,包括:

- 力學視差:使用目視聯星的軌道參數測量系統的質量和質光關係推斷其亮度。

- 天琴座RR變星:是一種紅巨星,可以用在銀河系和鄰近球狀星團的距離測量。

- 下面4種距離指標適用於老年恆星族群(第二星族星)[20]:

- 紅巨星分支技術(TRGB)距離指標

- 行星狀星雲亮度函數(PNLF)

- 球狀星團亮度函數(GCLF)

- 表面亮度起伏(SBF)

- 在星系天文學,X射線暴射(在中子星表面的熱何閃爍)是有用的標準燭光。有時觀測X射線暴射可以顯示X射線譜的擴張半徑。因此,以X射線暴射峰值的通量可以計算出一顆質量已知(常用的假設是1.5太陽質量)中子星相對應的愛丁頓亮度。這種方法可以測量一些低質量X射線聯星的距離。低質量X射線聯星在光學領域是非常暗淡的,使它們的距離很難測量。

- 星際恆星邁射:可以用來導出星系或超星系中一些發出邁射天體的距離。

- 造父變星和新星。

- 在星系團中單獨的星系。

- 塔利-費舍爾關係

- 法貝爾-傑克遜關係

- Ia型超新星:它們有非常確定的最大絕對星等和與其相關的光度曲線,用來測量銀河系外星系的距離,可以達到數百萬秒差距之遙[21]。一個值得注意的特例是SN 2003fg,"香檳超新星",一顆性質不尋常的超新星。

- 紅移和哈伯定律。

系外星系距離尺度

| 方法 | 不確定的單獨星系(星等) | 至室女座星系團的距離(Mpc) | 範圍(Mpc) |

|---|---|---|---|

| 古典造父變星 | 0.16 | 15 - 25 | 29 |

| 新星 | 0.4 | 21.1 ± 3.9 | 20 |

| 行星狀星雲亮度函數 | 0.3 | 15.4 ± 1.1 | 50 |

| 球狀星團亮度函數 | 0.4 | 18.8 ± 3.8 | 50 |

| 表面亮度波動 | 0.3 | 15.9 ± 0.9 | 50 |

| D - σ關係 | 0.5 | 16.8 ± 2.4 | > 100 |

| Ia型超新星 | 0.10 | 19.4 ± 5.0 | > 1000 |

河外星系距離規模是今天的天文學家用來確定超越我們銀河系的宇宙,以傳統方法不容易獲得距離的一系列技術。有些程序利用到某些的天體特性,像是恆星、球狀星團、星雲和整個的星系。其它的方法是基於更多的統計和概率的事情,像是整個星系團。

威爾遜-巴甫效應

利用已知的分光視差效應,奧林·威爾遜和外努·巴甫在1956年發現威爾遜-巴甫效應。某些恆星在它們的吸收/發射譜線上有著容易計算絕對星等的特徵點;有些譜線直接顯示天體的大小,像是鈣的K吸收線。利用距離模數可以從星等計算恆星的距離:

- 。

雖然理論上這種方法可以計算的距離可以達到700萬秒差距,但通常只能應用在數十萬秒差距遠的恆星。

這種方法只適用比15等亮的恆星。

古典造父變星

超越威爾遜-巴甫效應,下一種方法依賴古典造父變星周光關係,這是亨麗愛塔·勒維特首度發現的。下面的關係式可以用來計算銀河系和河外星系的古典造父變星距離:

- 。[23]

有幾個問題使造父變星作為標準燭光的運用變得複雜,並引發積極的辯論,其中主要有:天然和線性周光關係的零點和斜率兩者都會受到金屬量的衝擊和通過頻帶的影響,光度計的汙染(材質)和造父變星在距離上的因消光(通常是未知的)產生的變化等造成的影響[24][25][26][27][28][29][30][31][32]。

這些未解決的問題導致在測距時引用的哈伯常數數值在60km/s/Mpc和80km/s/Mpc之間。解決此一差異是天文學的首要問題之一,從宇宙的宇宙參數或許勉強可以提供更精確的哈伯常數值[33][34]。

造父變星是愛德溫哈伯在1923年得到仙女座星系是河外星系,不是銀河系內相對較小星雲的關鍵工具。它當時計算M31的距離是285,000秒差距,今天的距離是770,000秒差距。

當檢測更遙遠的距離,在獅子座內的螺旋星系NGC 3370,有著迄今發現距離最遠的變星,2,900萬秒差距。造父變星沒有變法完美的指示距離:近距離的星系誤差可以達到7%,最遠的誤差達到15%。

測量超新星的光球層

我們可以假設一顆擴張中的超新星是球對稱的。如果這顆超新星的距離夠近,則我們可以測量光球層擴張的角度,θ(t),我們可以使用公式:

- 。

此處ω是角速度,θ是擴張的角度。為了獲得精確的測量,有必要以Δt的間隔在不同的時間觀測,我們可以利用

- 。

此處d是超新星的距哩,Vej超新星噴發物的徑向速度(如果是球對稱,可以假設Vej'等於Vθ)。

這種方法只有在超新星夠接近時才能使用,以便能準確的測量光球。同樣的,氣體殼的膨脹事實上暨不是完美的球對稱,也不是完美的黑體。此外,星際消光也會妨礙光球測量的精確度。這些問題因為超新星的核心塌縮會進一步的惡化。所有這些因素使得距離的誤差會高達25%。

Ia型超新星光度曲線

Ia型超新星是確定星系距離最好的方法之一。當一顆白矮星開始從伴星的紅巨星吸積質量時,就會启动产生Ia型超新星的过程,白矮星的質量最終會达到錢德拉塞卡極限,即。

这时,這顆白矮星會變得不穩定,並經歷失控的核融合反應。因為所有的Ia型超新星都在相同的質量下爆炸,因此绝对星等幾乎都一樣。這造成了非常有用的標準燭光,所有的Ia型超新星有著相同的颜色——藍色和可見光星等

- 。

因此,當觀測到爆發中的Ia型超新星,如果可以測到它的峰值星等,就可以計算出距離。這並不需要實質上直接補獲超新星在峰值時的規模,使用多色光度曲線形狀法(MLCS),將光度曲線的形狀(在初始爆炸之後合理的時間內)與絕對星等參數化的家族曲線比較以確定最大亮度。這種方法也需要考慮到來自氣體和塵埃的星際消光。

同樣的,延伸法的光度曲線範本適合特定的超新星星等光度曲線。這個範本,相對於不同的波長(MLCS)只是一些在時間上被延伸(壓縮)的不同光度曲線。通過使用延展因數,可以測量出星等的峰值。

使用Ia型超新星是最準確的方法之一,特別是因為在遙遠星系的超新星,比造父變星更遠上500倍的距離,也可以被看見(它們的光度可以與所在的星系匹敵)。天文學家花了許多時間淬鍊這種方法,目前的誤差只有5%,相當於0.1星等的不確定性。

新星測量距離

也可以用與超新星非常相似的方法,用新星導出河外星系的距離。這是新星的最大光度與可見光的光度下降2星等時間的直接關係。它們的關係如下:

- 。

此處是新星星等延伸的時間,描述的是最初2星等的下降平均率。

在新星暗淡之後,它們的亮度大約與最亮的造父變星相同,因此這兩種方法可以測量的最大距離相同,大約都是2,000萬秒差距。這種方法在星等上的誤差大約是± 0.4。

球狀星團亮度函數

以來自室女座星系團的遙遠星系,比較球狀星團(位於星系暈)光度為基礎的方法,球狀星團亮度函數帶有的不確定性大約是20%(或0.4星等)。

美國天文學家威廉·阿爾文·鮑姆首度試圖用球狀星團測量橢圓星系的距離。他假設星系中最亮的球狀星團有著相同的亮度,比較室女座A星系和仙女座星系中最亮的球狀星團。知道仙女座星系的距離,他假設有值接的關聯性,就可以估計室女座A的距離。

鮑姆只使用單一的球狀星團,但個別的單位往往欠缺標準燭光。加拿大天文學家拉辛使用球狀星團亮度函數(GCLF,the globular cluster luminosity function)可以導出更好的近似值。球狀星團亮度與星等的函數關係值如下:

- 。

此處m0折讓星等,M0是室女座球狀星團的星等,σ分散~ 1.4星等。

很重要的是必須記住他的假設是在宇宙中所有的球狀星團有著大約相同一致的光度。沒有通用的球狀星團發光函數能適用於所有的星系。

行星狀星雲亮度函數

類似於GCLF法,相似的數值分析可以使用在遙遠星系內的行星狀星雲(注意要使用多個)。荷蘭·科爾和大衛·詹納在1970年代末期首次提出行星狀星雲亮度函數(PNLF)。他們建議所有的行星狀星雲有著相似的最大本質亮度,現在的計算是M = -4.53。這會使它們成為潛在的確河外定星系距離的標準燭光。

天文學家George Howard Jacoby和他在學院的夥伴,稍後提出PNLF函數方程式的等式:

- 。

此處N(M)是行星狀星雲的數量,有著絕對星等M。M*相當於是星等最亮的星雲。

表面亮度起伏法

下面的方法處理的是星系整體的固有屬性。這些方法,雖然有不同的誤差百分比,但是有能力估計1億秒差距以外的距離,不過仍是較常應用在銀河系內。

表面亮度起伏(SBF)法需要利用裝在望遠鏡上的CCD相機。在星系表面的亮度因為在空間起伏,相機中的一些圖元接收到的星星將會比其它的圖元多。但是,隨著距離的增加圖像會變得越來越平滑。分析從一個圖元致另一個圖元的星等變化直接關係到星系的距離。

D-σ關係

D-σ關係,使用在橢圓星系,將橢圓星系的角直徑(D)和速度瀰散度聯繫在一起。為了瞭解這種方法。精確的描述D的內容是很重要的。更精確的說,它是以20.75B星等弧水準的星系角直徑導出表面亮度。這種表面亮度與星系至我們的實際距離無關。相反的,D是與星系的距離成反比,以d表示。因此,這種關係不會被當成標準燭光;相反的,D提供了標準尺。D和σ的關係是

- 。

此處,C是一個取決於星系團距離的常數。

這種方法有可能成為最強的星系距離計算工具,也許會超過塔利-費舍爾關係的方法。然而迄今,橢圓星系還不足以提供足夠的亮度通過其它的技術來校準,例如造父變星。相反的,使用更多粗糙(原生)的方法來完成校準。

重疊和提升

一連串的距離指標,像是距離的階梯,須要能確定至其它星系的距離。原因是這些天體的亮度在這些距離上可以辨識和測量,但是在近距離卻是罕見或是完全沒有,由於距離近到可以作為三角視差校準指標的例子太少。例如,造父變星,是在鄰近的螺旋星系中最佳的距離指標之一,但不能滿意的單獨由視差來校準。不同的族群中不能擁有所有不同類型的恆星,使形勢進一步的複雜化。造父變星是獨特的大質量恆星,生命期短,所以它們只能在最近還有恆星形成的地方被發現。結果是,因為橢圓星系通常沒有大規模的恆星形成,所以那兒沒有造父變星。取代的是,必須使用老年恆星的族群(像是新星和天琴座RR變星)。但是天琴座RR變星不若造父變星般明亮(所以不能如造父變星在那麼遠的距離上被看見),而新星在程序上是不可預知的,需要細緻-和好運氣-的監控程式,在目標星系中觀測到足夠多的新星,才能很好的估計距離。

因為距離更遠的宇宙階段的階梯決於近距離的階梯,更遠的階段的,包括系統的和統際的誤差,都會受到較近階梯誤差的影響。結果是,這些誤差傳播的結果意味著天文學上的距離很少會和其他科學的同級別在測量上有著相同的精確度,各類型的天體距離越遙遠精確度也就越低。

另一個關注的問題,尤其是對非常明亮的標準燭光,是它們的"標準":它們的絕對星等同質性是怎樣的規模。對於這一些不同的標準燭光,有些的同質性是基於恆星形成的理論和星系和恆星演化,因此在這些主題方面的因素也是不確定的。對最明亮的距離指標,Ia型超新星,它們的同質性是很貧乏的;然而,沒有其他類別的天體是亮到族已驗證如此遙遠的距離,所以使用這樣的類別只是因為沒有其他的可以選擇。

哈伯定律是觀測的結果,星系遠離我們而去的距離和速度的比率是宇宙距離階梯的產品。哈伯觀測到越暗淡的星系有越大的紅移。發現哈伯常數的值,是許多天文學家在假設和測量星系紅移與校準宇宙距離階梯上,工作數十年的結果。哈伯定律的主要意義是我們估計類星體的距離和星系的距離,是無法用個別的指標得到結果的。

相關條目

- 距離測量 (宇宙學)

- 標準尺

- 數量級 (長度)

- 秒差距

參考資料

- Ash, M. E.; Shapiro, I. I.; Smith, W. B. . The Astronomical Journal. 1967, 72: 338. Bibcode:1967AJ.....72..338A. doi:10.1086/110230.

- Staff. . The SAO Encyclopedia of Astronomy. Swinburne Centre for Astrophysics and Supercomputing. [2008-10-18]. (原始内容存档于2008-07-28).

- Perryman, M. A. C.; et al. . Astronomy and Astrophysics. 1999, 323: L49–L52. Bibcode:1997A&A...323L..49P.

- Harrington, J. D.; Villard, R. . NASA. 10 April 2014 [17 October 2014]. (原始内容存档于2019-02-17).

-

Riess, A. G.; Casertano, S.; Anderson, J.; MacKenty, J.; Filippenko, A. V. . The Astrophysical Journal. 2014, 785 (2): 161. Bibcode:2014ApJ...785..161R. arXiv:1401.0484

. doi:10.1088/0004-637X/785/2/161.

. doi:10.1088/0004-637X/785/2/161. - Brown, A. G. A.; Vallenari, A.; Prusti, T.; de Bruijne, J. H. J.; et al. . Astronomy & Astrophysics. 2018. Bibcode:2018A&A...616A...1G. arXiv:1804.09365

. doi:10.1051/0004-6361/201833051.

. doi:10.1051/0004-6361/201833051. - B., Baidyanath. . PHI Learning Private Limited. 2003. ISBN 81-203-1121-3.

- . [3 June 2016]. (原始内容存档于2018-09-11).

- . ESA/Hubble Images. [April 12, 2014]. (原始内容存档于2017-10-30).

-

Popowski, P.; Gould, A. . 1998. arXiv:astro-ph/9703140

.

. - Bartel, N.; et al. . Nature. 1994, 368 (6472): 610–613. Bibcode:1994Natur.368..610B. doi:10.1038/368610a0.

- Fernie, J. D. . Publications of the Astronomical Society of the Pacific. December 1969, 81 (483): 707. Bibcode:1969PASP...81..707F. ISSN 0004-6280. doi:10.1086/128847

.

. - . Weekly Topic. Caglow. [30 January 2012]. (原始内容存档于2012-02-29).

-

Linden, S.; Virey, J.-M.; Tilquin, A. . Astronomy and Astrophysics. 2009, 506 (3): 1095–1105. Bibcode:2009A&A...506.1095L. arXiv:0907.4495

. doi:10.1051/0004-6361/200912811. (And references therein.)

. doi:10.1051/0004-6361/200912811. (And references therein.) - Hendry, Martin; Woan, Graham. . Astronomy & Geophysics. February 2007, 48 (1): 1.10–1.17 [October 16, 2017]. Bibcode:2007A&G....48a..10H. doi:10.1111/j.1468-4004.2007.48110.x. (原始内容存档于2017-10-17).

- Holz, Daniel; Hughes, Scott; Shultz, Bernard. . Physics Today. 2018, 71 (12): 35–40. doi:10.1063/PT.3.4090.

- Abbott, B. P.; et al. . Nature. 16 October 2017, 551 (7678): 85–88 [2018-12-18]. Bibcode:2017Natur.551...85A. PMID 29094696. arXiv:1710.05835

. doi:10.1038/nature24471. (原始内容存档于2019-12-23).

. doi:10.1038/nature24471. (原始内容存档于2019-12-23). - Bonanos, Alceste Z. . Binary Stars as Critical Tools and Tests in Contemporary Astrophysics, International Astronomical Union. Symposium no. 240, held 22–25 August 2006 in Prague, Czech Republic, S240, #008. 2006, 2: 79–87. Bibcode:2007IAUS..240...79B. arXiv:astro-ph/0610923

. doi:10.1017/S1743921307003845.

. doi:10.1017/S1743921307003845. - Ferrarese, Laura; Ford, Holland C.; Huchra, John; Kennicutt, Robert C., Jr.; Mould, Jeremy R.; Sakai, Shoko; Freedman, Wendy L.; Stetson, Peter B.; Madore, Barry F.; Gibson, Brad K.; Graham, John A.; Hughes, Shaun M.; Illingworth, Garth D.; Kelson, Daniel D.; Macri, Lucas; Sebo, Kim; Silbermann, N. A. . The Astrophysical Journal Supplement Series. 2000, 128 (2): 431–459. Bibcode:2000ApJS..128..431F. arXiv:astro-ph/9910501

. doi:10.1086/313391.

. doi:10.1086/313391. - S. A. Colgate. . Astrophysical Journal. 1979, 232 (1): 404–408. Bibcode:1979ApJ...232..404C. doi:10.1086/157300.

- Adapted from Jacoby et al., Publ. Astron. Soc. Pac., 104, 499, 1992

- . MNRAS. Bibcode:2008MNRAS.390.1539M. arXiv:0808.2937

. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13834.x.

. doi:10.1111/j.1365-2966.2008.13834.x. - Stanek, K. Z.; Udalski, A. . Eprint arXiv:astro-ph/9909346. 1999: 9346. Bibcode:1999astro.ph..9346S. arXiv:astro-ph/9909346

.

. - Udalski, A.; Wyrzykowski, L.; Pietrzynski, G.; Szewczyk, O.; Szymanski, M.; Kubiak, M.; Soszynski, I.; Zebrun, K. . Acta Astronomica. 2001, 51: 221. Bibcode:2001AcA....51..221U. arXiv:astro-ph/0109446

.

. - Ngeow, C.; Kanbur, S. M. . The Astrophysical Journal. 2006, 642: L29. Bibcode:2006ApJ...642L..29N. arXiv:astro-ph/0603643

. doi:10.1086/504478.

. doi:10.1086/504478. - Macri, L. M.; Stanek, K. Z.; Bersier, D.; Greenhill, L. J.; Reid, M. J. . The Astrophysical Journal. 2006, 652 (2): 1133. Bibcode:2006ApJ...652.1133M. arXiv:astro-ph/0608211

. doi:10.1086/508530.

. doi:10.1086/508530. - Bono, G.; Caputo, F.; Fiorentino, G.; Marconi, M.; Musella, I. . The Astrophysical Journal. 2008, 684: 102. Bibcode:2008ApJ...684..102B. doi:10.1086/589965.

- Majaess, D.; Turner, D.; Lane, D. . Acta Astronomica. 2009, 59: 403. Bibcode:2009AcA....59..403M.

- Madore, Barry F.; Freedman, Wendy L. . The Astrophysical Journal. 2009, 696 (2): 1498. Bibcode:2009ApJ...696.1498M. doi:10.1088/0004-637X/696/2/1498.

- Scowcroft, V.; Bersier, D.; Mould, J. R.; Wood, P. R. . Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 2009, 396 (3): 1287. Bibcode:2009MNRAS.396.1287S. doi:10.1111/j.1365-2966.2009.14822.x.

- Majaess, D. . Acta Astronomica. 2010, 60: 121. Bibcode:2010AcA....60..121M.

- Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Bibcode:2008A&ARv..15..289T. doi:10.1007/s00159-008-0012-y. 缺少或

|title=为空 (帮助) - Annual Review of Astronomy and Astrophysics. Bibcode:2010ARA&A..48..673F. doi:10.1146/annurev-astro-082708-101829. 缺少或

|title=为空 (帮助)

書目提要

- An Introduction to Modern Astrophysics, Carroll and Ostlie, copyright 2007.

- Measuring the Universe The Cosmological Distance Ladder, Stephen Webb, copyright 2001.

- Pasachoff, JM & Filippenko, AV, The Cosmos: Astronomy in the New Millennium(页面存档备份,存于), Cambridge: Cambridge University Press, 4th edition, 2013 ISBN 9781107687561.

- The Astrophysical Journal, The Globular Cluster Luminosity Function as a Distance Indicator: Dynamical Effects, Ostriker and Gnedin, May 5, 1997.

- An Introduction to Distance Measurement in Astronomy, Richard de Grijs, Chichester: John Wiley & Sons, 2011, ISBN 978-0-470-51180-0.

外部連結

- The ABC's of distances (UCLA)(页面存档备份,存于)

- The Extragalactic Distance Scale(页面存档备份,存于) by Bill Keel

- The Hubble Space Telescope Key Project on the Extragalactic Distance Scale(页面存档备份,存于)

- The Hubble Constant(页面存档备份,存于), a historical discussion

- NASA Cosmic Distance Scale(页面存档备份,存于)

- PNLF information database(页面存档备份,存于)

- The Astrophysical Journal(页面存档备份,存于)