腕龍屬

腕龙(属名:Brachiosaurus,发音:/ˌbrækiəˈsɔːrəs/)是蜥脚类恐龙的一个属,生存于大约1.54亿至1.5亿年前晚侏罗世的北美洲。[2]模式种兼唯一种是高胸腕龙(Brachiosaurus altithorax),由美国古生物学家埃尔默·里格斯(Elmer S. Riggs)于1903年根据美国科罗拉多西部科罗拉多河谷中发现的化石所描述。属名在希腊语中意为“上臂蜥蜴”,指腕龙成比例延长的前肢;种名意为“宽阔的胸腔”。腕龙体长估计在18~21米(59~69英尺)之间,体重估计在28.3~58公吨(31.2~64短吨)之间,拥有不成比例的长颈、小头和巨型尺寸――所有这些皆为蜥脚类典型特征,而不同之处在于前肢长于后肢,导致躯干倾斜,尾巴也相应缩短。

| 腕龍屬 化石时期:晚侏罗世启莫里阶至提通阶 | |

|---|---|

| |

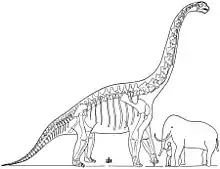

| 菲尔德自然历史博物馆门外的正模标本骨骼重建 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 蜥形纲 Sauropsida |

| 总目: | 恐龍總目 Dinosauria |

| 目: | 蜥臀目 Saurischia |

| 亚目: | †蜥脚形亚目 Sauropodomorpha |

| 下目: | †蜥腳下目 Sauropoda |

| 演化支: | †巨龍形類 Titanosauriformes |

| 科: | †腕龍科 Brachiosauridae |

| 属: | †腕龍屬 Brachiosaurus Riggs, 1903[1] |

| 模式種 | |

| †高胸腕龙 Brachiosaurus altithorax Riggs, 1903[1] | |

| |

| 異名 | |

| |

腕龙是腕龙科的同名属,该科亦包括少数与之相似的蜥脚类。事实上,对腕龙形象最流行的描述源自坦桑尼亚敦达古鲁组发现的长颈巨龙,该属最初在1914年被德国古生物学家沃纳·詹尼斯(Werner Janensch)描述成腕龙的一个种:布氏腕龙,但于2009年建成独立属。另外三种腕龙是根据非洲和欧洲发现的化石所命名,其中两种已不再被视为有效,第三种亦成为独立属葡萄牙巨龙。

高胸腕龙正模标本仍是其最完整的标本,仅有少数其它标本归入该物种,使其成为莫里逊组较罕见的蜥脚类之一。腕龙被视为吃高处嫩叶的动物,可能进食离地高达9(30英尺)的植被,和其它蜥脚类的区别在于其不擅长用后肢站立。该属曾被用作证明恐龙是变温动物的论据,因为其体型庞大,需要足够的饲料,但近期研究表明它是恒温动物。腕龙是最具标志性的恐龙之一,以前亦被视为最大的恐龙之一,已多次出现于流行文化之中,尤其是1993年电影《侏罗纪公园》。

研究历史

正模标本

腕龙是根据科罗拉多州弗鲁塔附近科罗拉多河河谷1900年发现的部分颅后骨骼所命名。[3]该标本出自莫里逊组灌木丛盆地段(Brushy Basin Member),化石年龄约为1.54亿至1.53亿年前的启莫里阶晚期,后来成为正模标本,[4]由芝加哥菲尔德哥伦布博物馆(今菲尔德自然历史博物馆)的美国古生物学家埃尔默·里格斯(Elmer S. Riggs)及其团队发现,[1]目前编号为FMNH P 25107。[5]

里格斯和公司当时在该地区工作,因此与附近大章克申的牙医斯坦顿·梅里尔·布拉德伯里(Stanton Merill Bradbury)之间关系很好。1899年春,里格斯致信西科罗拉多州市长,询问从轨头通往犹他州东北的可能路径,希望在那里找到始新世哺乳类化石。[6]令他惊讶的是,布拉德伯里――其本人也是一名业余收藏家,而且是科罗拉多州西部科学院院长――告知他,自1885年以来,大章克申附近一直有恐龙骨骼被收集。[3]里格斯对该说法表示怀疑,但他的上司兼地质学馆长奥利弗·卡明斯·法林顿(Oliver Cummings Farrington)非常渴望在藏品中添加一具大型蜥脚类骨骼以超越其他机构,并说服博物馆管理层投资500美元进行一次探险。[7]探险队于1900年6月20日抵达目的地,并在废弃的山羊牧场(Goat Ranch)安营扎寨。[8]7月4日,[9]里格斯的现场助理哈罗德·威廉·门克(Harold William Menke)在骑马勘探时发现FMNH P 25107的肱骨,[1]并惊呼这是“迄今为止最大的一件事”。里格斯首先发现一具保存很差的雷龙标本,并优先挖掘12号采石场,那里保存着一具更完整的鲁钝龙骨骼。骨骼出土后,他于7月26日返回13号采石场。之前发现的肱骨很快证实拥有巨型尺寸,让困惑的里格斯相信他发现了有史以来最大的陆生动物。[10]

发现地点名为里格斯13号采石场(Riggs Quarry 13),位于一座后来被称作里格斯山(Riggs Hill)的小山上,目前由一块牌匾所标记。据报道,里格斯山上发现了更多腕龙化石,但皆遭到破坏。[9][11]标本挖掘期间,里格斯由于肱骨过长而误将其鉴定为变形的股骨;当发现同一个体尺寸相同、保存完好的股骨时,该误解似乎得到证实。1904年,里格斯指出:“如果不是因为发现肋骨尺寸异常,该标本会因保存状况过差、没有价值而被当作雷龙丢弃。”直到化石材料在实验室进行制备过后,该骨骼才被确认为肱骨。[12]挖掘工作吸引了大量游客,工作亦被推迟,迫使门克保护现场以防止骨骼被洗劫。8月17日,最后一块骨骼被覆上石膏。[13]在结束为期十天的勘探之旅后,探险队回到大章克申,并雇佣一个团队和一辆马车在五天内将所有化石运往火车站,又花一周时间将其装进总重5,700(12,500英磅)的38个木箱。[14]9月10日,里格斯乘火车前往芝加哥,15日抵达;作为一种公关姿态,铁路公司允许乘客和货物免费旅行。[15]

正模标本由右肱骨、右股骨、右髂骨、右鸟喙骨、骶骨、最后七节胸椎、两节尾椎和几根肋骨组成。[1][5][16]里格斯将其中的鸟喙骨描述成左鸟喙骨,[1][12][16]但重新研究表明其位于躯干右侧。[5]刚发现时,肱骨下端、骶骨下端、髂骨及尾椎暴露于空气之中,因此部分被风化侵蚀。椎骨上下颠倒,仅稍微偏离原位。然而,肋骨、肱骨和鸟喙骨偏移到脊柱左侧,表明化石曾被水流冲刷移动。这一点还可通过一块单个梁龙髂骨――该骨骼明显向脊柱方向偏移――及周围岩石成分的变化进一步证明。虽然标本本身嵌入细粒粘土,表明沉积时河水处于低能状态,但在第七节骶前椎处被一层较厚的粗沉积物截断――该沉积物底层由卵石组成,更高层由砂岩组成,表明其沉积于更强的洋流之下。根据这些证据,里格斯于1904年提出,骨骼缺失的前部被水流冲走,而后部已被沉积物覆盖,因此得以保存。[12]

里格斯于1901年发表关于这一新发现的简短报告,指出肱骨与股骨相比拥有不寻常的长度、极端的外形尺寸和由此产生的长颈鹿般的比例,以及尾椎发育较弱,但没有公布新恐龙的名称。[16]1903年,里格斯正式命名模式种高胸腕龙(Brachiosaurus altithorax)。[1]属名取自希腊语brachion/βραχίων(“前臂”)和sauros/(“蜥蜴”),因为他意识到其前肢长度对蜥脚类来说非常独特。[1]种名取自拉丁语altus(“深的;宽阔的”)和希腊语thorax/θώραξ(“胸”),指该物种拥有异常深而宽阔的胸腔。thorax一词源自希腊语,现已成为人体胸部的常用科学名称。[17]里格斯1901和1903年的文章标题强调,该标本是“已知最大的恐龙”。[1][16]继1903年出版的著作之后,里格斯又在其1904年专著中进行更详细的描述。[12]

正模标本被发现后不久便于1900年秋进行制备。首先处理四肢骨骼。1904年冬,詹姆斯·B·阿伯特(James B. Abbott)和C·T·克莱恩(C. T. Kline)制备背部和臀部严重风化的椎骨。[12]每块骨骼制备完成后皆放在芝加哥哥伦布纪念博览会(菲尔德博物馆原址)美术宫35号展厅的一个玻璃柜里展出。1908年,当菲尔德博物馆新组装的迷惑龙骨架亮相时,所有骨骼仍在35号展厅单独展出――这正是里格斯在12号采石场发现的标本,[18]目前编号为FMNH P25112,并被确认为雷龙标本。[19]当时并未组装腕龙骨架,因为仅有20%的骨骼被发现。1993年对正模标本进行模制和铸造,并根据柏林自然博物馆中相关的布氏腕龙(现为长颈巨龙)化石对缺失骨骼进行雕刻。1994年,这具塑料骨架被安装在赤柱场厅(菲尔德博物馆现有建筑的主展厅)北面,原始骨骼则放在骨架两端的2个大玻璃箱中展出。这座骨架一直矗立到1999年才被移至奥黑尔国际机场联合航空公司一号航站楼B厅,为博物馆新获得的霸王龙骨架“苏”腾出空间。[20]与此同时,菲尔德博物馆于博物馆外西北露台上展出第二具塑模骨架(设计用于场外使用)。[21]另一具骨架被送往迪士尼动物王国作为“美国恐龙岛”地区的门户图标,该地区被称为“OldenGate桥”,连接以化石采石场为主题的骨场游乐区的两部分。[22]

归入腕龙的材料

在北美,腕龙化石的新发现极为罕见,且仅包括几块骨骼。截至目前,只有当材料与正模标本存在重叠部分时才能明确归入本属,而任何归入本属的颅骨、颈椎、前段背椎、四肢远端或脚部骨骼的分类仍待确认。尽管如此,仍有来自科罗拉多州、[5][23][24][25]俄克拉荷马州、[5][26]犹他州[5][23]和怀俄明州[5][27]的材料得到描述,其他几个地区亦存在未描述的材料。[5][4]

1883年,美国古生物学家奥塞内尔·查利斯·马什(Othniel Charles Marsh)的化石猎人――农民马歇尔·帕克·费尔奇(Marshall Parker Felch)报告称科罗拉多州花园公园附近的费尔奇1号采石场(Felch Quarry 1)发现蜥脚类颅骨。颅骨是在一节1(3英尺31⁄2英寸)长的颈椎旁边的黄白色砂岩中发现,该颈椎在试图收集时遭到破坏。颅骨被编号为YPM 1986,并寄给皮博迪自然史博物馆的马什,他将其纳入1891年的雷龙骨骼重建(可能是因为费尔奇认定它属于该恐龙)。该标本由头盖骨、上颌骨、右眶后骨、部分左上颌骨、左鳞状骨、齿骨和疑似翼骨的部分骨骼组成,在寄出之前为马什做了粗略的制备,造成一些损坏;费尔奇亦收集了几块颅后骨骼化石,包括部分颈椎及前肢。[2][28][29]1899年马什去世后,费尔奇收集的大部分标本被送往美国国立自然历史博物馆,其中亦包括这件颅骨。该化石随后被重新编号为USNM 5730。[30][31][32]

1975年,美国古生物学家杰克·麦金托什(Jack McIntosh)和大卫·伯曼(David Berman)研究了“马什是否给雷龙(当时视为迷惑龙的次异名)安装了一个不正确的颅骨”的历史问题,并发现费尔奇采石场的颅骨属于“典型圆顶龙类型”,表明其附近发现的椎骨属于腕龙。他们得出结论:如果马什没有任意将费尔奇采石场的颅骨和另一个类似圆顶龙的颅骨归入雷龙,那么更早之前就该意识到雷龙和迷惑龙的真正颅骨更近似于梁龙。[32]麦金托什后来初步确认费尔奇采石场的颅骨属于腕龙,并提请美国古生物学家肯尼斯·卡彭特(Kenneth Carpenter)和弗吉尼亚·蒂德韦尔(Virginia Tidwell)注意,同时敦促他们对其进行描述。他们将颅骨带到丹佛自然历史博物馆作进一步制备,并根据单个骨骼模型对其进行重建。长颈巨龙和圆顶龙颅骨被用作缺失骨骼的模板。[30][33][5]

1998年,卡彭特和蒂德韦尔描述费尔奇采石场的头骨,并将其正式归入腕龙未定种,因为无法确定它是否属于高胸种本身(两个标本之间没有重叠材料)。两人是根据颅骨与布氏腕龙(现为长颈巨龙)的相似性而将其归入腕龙。[30][33]2019年,美国古生物学家迈克尔·德·厄米克(Michael D. D'Emic)和马修·卡拉诺(Matthew T. Carrano)在再次制备和做完CT扫描后重新检查费尔奇采石场的颅骨(同时查阅早期骨骼重建的历史插图),并得出结论:被卡彭特和蒂德韦尔视为颅骨一部分的方骨和齿骨齿不属于该标本。前者尺寸过大,无法与鳞状骨连接,保存方式也和其它骨骼不同,而且在几米之外发现。后者亦与颌骨内的其它牙齿不同(CT数据显示),而且尺寸更大,因此归入圆顶龙未定种(采石场中亦有其它牙齿归入该属)。他们还发现,将颅骨归入高胸腕龙本身而非未定种是最简洁的做法,因为没有证据表明莫里逊组存在其它腕龙科分类单元(而且在系统发育分析中添加该材料和其它疑似材料并未改变高胸腕龙在分支图上的位置)。[34]

科罗拉多州干台地采石场(Dry Mesa Quarry)出土的一块带有鸟喙骨的肩胛骨是涉及20世纪80及90年代超龙/巨超龙问题核心的标本之一。1985年,詹姆斯·詹森(James A. Jensen)描述采石场出土的蜥脚类遗骸,并将其归入数个巨型分类单元,其中包括新属超龙和“极龙”,[35]后者不久改名为巨超龙,因为另一种蜥脚类已优先占用该学名。[36]后期研究表明,超巨龙化石肩胛骨以外的部分主要属于超龙,因为巨超龙正模标本(一节背椎)实际上是超龙标本之一,因此前者是后者的异名。1996年,布里安·柯蒂斯(Brian Curtice)及其同僚将肩胛骨标本BYU 9462(原BYU 5001)归入腕龙未定种;2009年,迈克尔·泰勒(Michael P.Taylor)得出结论称该标本不属于高胸腕龙。[5][24]干台地采石场的“极龙”并非人们想象中那样巨大――肩胛鸟喙骨的尺寸表明,该动物小于里格斯发现的腕龙原始标本。[5]

詹森于1987年简要描述另外几件标本。[23]其中一件是肱骨USNM 21903,由铀矿勘探者薇薇安·琼斯(Vivian Jones)和丹尼·琼斯(Daniel Jones)于1943年在科罗拉多西部的波特溪采石场(Potter Creek Quarry)发现,并捐赠给史密森学会。最初,该肱骨只是未收集的部分骨骼中保存较差的一部分。[23][5][37]根据泰勒2009年的研究,尽管其尺寸高达2.13(6英尺113⁄4英寸),但仍不能确切归入腕龙。詹森本人曾于1971及1975年在波特溪遗址工作,并挖掘了脱节标本BYU 4744,该标本由一节中段背椎、一个不完整的左髂骨、一个左桡骨和一个右掌骨组成。根据泰勒2009年的研究,只要该标本与正模标本之间存在重叠部分,就能毫无疑问地归入腕龙。詹森还提到犹他州詹森附近发现的一件标本,该标本由一根2.13(6英尺113⁄4英寸)长的肋骨、一节前段颈椎、部分肩胛骨及鸟喙骨组成,但他并未提供描述。[23][5]2001年,柯蒂斯和斯塔曼将干台地采石场两段连接的背椎(BYU 13023)归入腕龙。[25]泰勒于2009年指出,这些椎骨在长度上明显短于腕龙正模标本,其它方面则与之相似。[5]

2012年,约瑟·卡巴里多(José Carballido)及其同僚报告一只长约2(6英尺7英寸)的幼龙近乎完整的颅后骨骼。标本昵称“托尼”(Toni),编号为SMA 0009,出自怀俄明中北部大角盆地的莫里逊组,最初归入梁龙科,后来重新归入腕龙(可能属于模式种)。[38]2018年报道称,怀俄明州韦斯顿县的黑山发现迄今为止最大的蜥脚类足迹。股骨没有保存下来,但经过对比发现较腕龙正模标本长约2%。虽然可能属于腕龙,但作者仍谨慎地将其归入腕龙科未定属。[39]

布氏腕龙与弗氏腕龙

.jpg.webp)

1909至1912年间,德属东非的大规模古生物考察队于敦达古鲁组发现大量腕龙科化石。1914年,德国古生物学家沃纳·詹尼斯(Werner Janensch)列举这些化石与高胸腕龙间的异同之处,得出结论称其可能属于腕龙。詹尼斯根据这些材料命名两个新种:体型较大、化石更完整的物种称作布氏腕龙(Brachiosaurus brancai),体型更小、更鲜为人知的物种称作弗氏腕龙(Brachiosaurus fraasi)。[40]在1929、[41]1950[42]和1961年[43]的三篇新论文中,詹尼斯对两种腕龙进行更详细的比较,并列举布氏种(当时弗氏种已并入布氏种)与高胸种之间的13种共同特征。[5]2009年,泰勒指出其中仅有4种特征有效:6种属于范围更广的分类群,其余的要么难以评估,要么不属于腕龙。[5]

柏林自然历史博物馆保存了大量归入布氏种的材料,其中部分毁于二战期间。其它材料被转移到德国各地的其它机构,其中一些亦被销毁。英国自然历史博物馆敦达古鲁探险队还收集了其它材料,包括F·米杰德(F. W. H. Migeod)1930年发现的一具几乎完整的骨骼(BMNH R5937)。该标本目前被视为一个有待描述的新物种。[44][5]

詹尼斯将布氏种的描述作为描述敦达古鲁组“S号骨骼”的基础,[40]但后来意识到它由S I和S II两部分构成。[41]起初,他没有将其指定为合模标本,但在1935年将S I(今MB.R.2180)指定为选模标本。泰勒2009年尚未意识到这一点,并建议将更大、更完整的S II(今MB.R.2181)作为选模标本。[5]除其它骨骼外,该标本亦包括几节背椎、左肩胛骨、两个鸟喙骨、两个胸骨、两个肱骨、两个尺骨及桡骨、一只右前足、部分左前足、两块耻骨、右股骨、胫骨和腓骨。2011年晚些时候,泰勒意识到詹尼斯已在1935年将较小的S I指定为选模标本。[45][46]

1988年,格雷戈里·保罗(Gregory S.Paul)发表一幅新的布氏腕龙骨骼重建图,强调其与高胸种在比例上的差异。其中主要区别在于躯干椎骨长度:非洲材料的椎骨长度相当一致,但高胸种的椎骨长度相差很大。保罗认为,两种腕龙的四肢和骨盆材料非常相似,因此建议不在属的水平上进行区分,而仅在亚属水平上分为高胸腕龙(腕龙)和布氏腕龙(长颈巨龙)。[47]1991年,乔治·奥利舍夫斯基(George Olshevsky)将长颈巨龙完全提升为属,并提到椎骨变异。[36]1991至2009年期间,其他研究人员几乎完全无视“长颈巨龙”这个名字。[5]

2009年,泰勒对所有材料(包括四肢和骨盆)进行详细研究,发现高胸种与布氏种(敦达古鲁组材料)的所有已知材料皆存在显著差异。泰勒发现26种不同的骨学特征,而这些差异比梁龙和重龙之间的还要大。他因此认为非洲材料确实应该建成独立属种――即长颈巨龙属布氏种。[5]腕龙与长颈巨龙之间一个重要的明显区别在于整体尺寸:前者背椎系列较后者长23%,尾部较后者长20%至25%甚至更长。[5]丹尼尔·舒尔(Daniel Chure)在2010年反对该观点,[48]但从2012年起,大多数研究皆认可长颈巨龙的有效性。[49]

阿塔拉腕龙

1947年,葡萄牙阿塔拉亚的提通阶岩层发现腕龙科遗骸,阿尔伯特-菲力克斯·德·拉伯伦特(Albert-Félix de Lapparent)和乔治·塞比修斯基(Georges Zbyszewski)于1957年将其命名为阿塔拉腕龙(Brachiosaurus atalaiensis)。[50]保罗·厄普丘奇(Paul Upchurch)、保罗·巴雷特(Paul Barret)和彼得·达德森(Peter Dodson)在2004年版的《恐龙》一书中质疑该物种的归类,并将其列为尚未命名的腕龙科。[51]2004年该书出版前不久,米格尔·泰勒斯·安图内斯(Miguel Telles Antunes)和奥克塔维奥·马帝尤斯(Octávio Mateus)于2003年将其建立为新属葡萄牙巨龙。[52]德·拉伯伦特和塞比修斯基描述了一系列遗骸,但尚未指定正模标本。安图内斯和马帝尤斯选择部分颅后骨骼(MIGM 4978、4798、4801–4810、4938、4944、4950、4952、4958、4964–4966、4981–4982、4985、8807和8793–87934)作为选模标本;该标本含28节椎骨、人字骨、肋骨、疑似的肩胛骨、肱骨、前臂骨、部分左侧骨盆、小腿骨和部分右踝骨。较低的神经棘、突出的肱骨三角嵴(上臂骨骼的肌肉附着部位)、极其细长的肱骨和上弯且修长的髂骨轴表明葡萄牙巨龙属于腕龙科,[52]这一点已被后期研究所证实(例如2013年的一项分析)。[49]

诺氏腕龙

1958年,法国石油地质学家F·诺迦列德(F. Nougarède)报告称,在阿尔及利亚东部的撒哈拉沙漠中发现零散腕龙科化石。[53]德·拉伯伦特于1960年描述并命名新种诺氏腕龙(Brachiosaurus nougaredi),并指出发现地属于晚侏罗世陶拉廷群(Taouratine Series)。他之所以将地层年代划入侏罗纪,部分原因是推测该区域存在腕龙,[54]近期研究则将该地层归入“大陆间层”(Continental intercalaire),其地质年龄被认为是早白垩世晚期阿尔比阶,显然更年轻。[51]

运至巴黎的标本包括一块在沙漠表面风化的骶骨,以及一些左掌骨和指骨。已出土但尚未收集的化石包括部分左前臂、腕骨、右胫骨和可能来自跖骨的碎片。[54]

“诺氏腕龙”在2004年被视为未命名的腕龙科新属,[51]但菲利普·曼尼翁(Philip D. Mannion)及其同僚2013年发现这些遗骸可能属于多个物种,因为它们收集时相距甚远。[49]掌骨被认为属于某种不确定的巨龙形类。据报道,骶骨在2013年遗失。该骨骼尚未经过研究,在重新安置在国家自然历史博物馆的藏品之前暂时视为分类不明的蜥脚类。五块骶骨中仅有四块保存下来。1960年,骶骨原长估计为1.3(4英尺3英寸),与之相比,腕龙(高胸种)骶骨长0.91(3英尺0英寸),[54]使前者大于除阿根廷龙和迷惑龙外任何蜥脚类的骶骨。[49]

描述

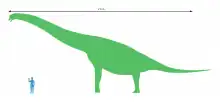

体型

大部分高胸腕龙体型估算基于材料更完整的近缘腕龙科长颈巨龙(原布氏腕龙),两者是该科化石最多、体型最大的物种。北美腕龙还有另一不确定因素,因为构成部分肩关节的肩带鸟喙骨与肩胛骨间未融合的骨缝显示正模标本(也是最完整的标本)可能是亚成体。[5]近年来,高胸腕龙的体重先后估算为35.0公噸(38.6短噸)、[47]28.3公噸(31.2短噸)、[55]43.9公噸(48.4短噸)、[27]28.7公噸(31.6短噸)、[5]56.3公噸(62.1短噸)、[56]和58公噸(64短噸);[57]体长先后估算为20至21(66至69英尺)[47]和18(59英尺);[58][55]高度先后估算为9.4(303⁄4英尺)[58]和12至13(391⁄4至423⁄4英尺)。[47][59]

虽然长颈巨龙最完整标本(MB.R.2181)的四肢骨骼在尺寸上与腕龙正模标本非常相似,但比例差异显示前者略轻于后者。在包括对两者体重估计在内的研究中,前者体重先后估算为31.5公噸(34.7短噸)、[47]39.5公噸(43.5短噸)、[60]38.0公噸(41.9短噸)、[61]23.3公噸(25.7短噸)[5]和34.0公噸(37.5短噸)。[56][45]与腕龙主要标本一样,长颈巨龙标本MB.R.2181可能无法反映其最大体型,因为有一块腓骨(标本HM XV2)比MB.R.2181长13%。[5]

整体外观

像所有蜥脚类一样,腕龙是种四足动物,拥有小头、长颈、横截面呈椭球状的巨大躯干、肌肉发达的长尾及修长的柱状四肢。[51]颈部和躯干存在与呼吸系统相连的大型气腔,气腔通过骨吸收嵌入椎骨与肋骨,大大降低身体的整体密度。[62][63]正模标本没有保存颈部,但即使按照蜥脚类的标准,也能从近缘物种长颈巨龙推测其颈部很长(后者拥有13节伸长的颈椎)。[64]颈部略呈S形,上下弯曲、中间笔直。[65]腕龙可能和长颈巨龙一样拥有很长的颈肋,颈肋沿颈部下方延伸,与前面几节椎骨重叠,肋骨末端连接颈部肌肉,使肌肉在靠近躯干同时控制颈部远端,从而减轻颈部远端的重量。[65][66]

腕龙和长颈巨龙在第三与第五背椎之间有一小型肩峰,上面的侧向及纵向突起更长,为颈部肌肉提供额外附着点。[67]与其它蜥脚类相比,腕龙胸腔较深。[1]虽然肱骨与股骨长度大致相等,但从其它腕龙科加长的前臂和掌骨可推测腕龙前肢长于后肢,[5]导致躯干倾斜,令肩部远高于臀部,并使颈部以陡峭的角度从躯干向外延伸。腕龙整体外观与长颈鹿的相似度超过任何现存生物,[47]相比之下,大多数其它蜥脚类前肢短于后肢,而同时期的梁龙超科前肢更短。[68]

腕龙身体比例与近亲长颈巨龙不同。前者躯干较后者长约25~30%,导致背部脊柱长于肱骨。目前仅发现一节完整尾椎,但高度很大,表明尾部比长颈巨龙更大;神经棘变宽令椎骨韧带附着面积增大,表明长度亦大于长颈巨龙,可能比后者长20~25%。[5]1988年,古生物学家格雷戈里·保罗提出腕龙颈部短于长颈巨龙,然而,古生物学家迈克·泰勒在2009年指出,两节可能属于腕龙的颈椎拥有相同比例。[5][47]与长颈巨龙和其它蜥脚类的区别在于,腕龙前肢笔直,上臂似乎在肩关节处略微伸展,这一点可从鸟喙骨关节面侧向延伸看出。[5]肱骨纤细程度低于长颈巨龙,而股骨比例相似,可能表明腕龙前肢承重大于长颈巨龙。[5]

颅后骨骼

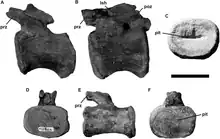

尽管躯干脊柱尚未完全发现,但腕龙背部很可能由12节背椎构成,这一点可从未命名腕龙科标本BMNH R5937中保存的完整背部脊柱推断出来。[69]背部脊柱前段椎骨略高,但比后段更长,与长颈巨龙形成对比――后者前段椎骨更高,但只比后段略长一点。腕龙椎体(椎骨下端)更为细长,横截面大致呈圆形,长颈巨龙椎体更宽而非更高;前者椎体两侧用于容纳气腔的孔亦大于后者。前者横突(神经弓侧向延伸的大型突起)水平,而后者的横突向上倾斜;前者横突末端与肋骨连接,关节面不像后者那样明显呈三角形。侧视图中,前者向上突出的神经棘垂直排列,底部宽度为顶部两倍;后者的神经棘向后倾斜,底部没有扩张。[5]

从正面或背面观察时可见神经棘向顶部变宽。腕龙的神经棘逐渐变宽,形成桨状,长颈巨龙则仅在顶部突然加宽。前者神经棘正反面皆有大而粗糙的三角形表面,后者则呈半圆形且面积更小。不同的椎体横突通过薄板或嵴连接,这类结构称作椎板(laminae)。腕龙缺乏棘后板(postspinal laminae),但长颈巨龙具有,且沿神经棘后侧延伸。腕龙的神经棘横突板(spinodiapophyseal laminae)从神经棘延伸至横突并与棘前横突板(spinopostzygapophyseal laminae)融合,棘前横突板在神经棘与椎骨后部的关节突之间延伸,因此于神经棘中部终止;而长颈巨龙的椎板没有融合,神经棘横突板也一直延伸到神经棘顶端。腕龙与长颈巨龙的另一区别在于,前者的背椎椎板缺乏后者独有的3种特征。[5]

气腔不仅嵌入椎骨,还嵌入肋骨。腕龙的气腔通过肋骨轴前侧的一个小孔嵌入,而长颈巨龙肋骨结节(与椎骨横突连接的骨质突起)前后皆有小孔。1988年,保罗提出腕龙肋骨长于长颈巨龙,泰勒于2009年对此提出质疑。[5]在背部脊柱后面,骶骨由五节共同骨化的骶椎构成。[12]骶骨很宽、神经棘很短,与长颈巨龙相同。后者骶骨材料保存不佳,因此无法对两者进行详细比较。[5]

腕龙仅有第二节尾椎保存完好。和长颈巨龙一样,该椎骨略呈双凹形(即两端凹陷),两侧没有小孔,顶部长有短而后倾的长方形神经棘。与后者相比,前者的尾椎拥有相对较高的神经弓,使之高出约30%,椎体两侧也没有凹陷。前视或后视图中,前者的神经棘向末端逐渐加宽直到变成其最小宽度的三倍,后者则没有明显变宽;前者的神经棘向后倾斜约30°,后者仅倾斜20°。前者尾肋侧向突出,后者则向后倾斜。前者椎骨后部关节突的关节面朝下,而后者一般朝向两侧。除关节突外,后者的下椎弓突-上椎弓凹关节在椎骨之间形成一个额外的关节,使脊柱更加僵硬,而前者的下椎弓突比后者更明显。[5]

鸟喙骨呈半圆形,高度大于宽度。与长颈巨龙的区别在于侧视图中的形状,包括肩胛骨更为笔直的骨缝。此外,构成肩关节一部分的关节面比长颈巨龙和其它蜥脚类更厚,方向也更靠近侧面,似乎表明前肢更伸展。保存下来的肱骨长204(801⁄2英寸),下端部分被侵蚀;原始长度估计为216(85英寸)。腕龙肱骨细于大多数其它蜥脚类,最窄处仅宽28.5(111⁄4英寸),但上下两端比长颈巨龙宽约10%,因此更为坚固。上端侧面可见一低矮突起,而长颈巨龙没有该特征。[5]

骨盆的髂骨亦存在鉴别特征。腕龙坐骨柄(坐骨向下突出的延伸部分)比长颈巨龙更向下延长。后者坐骨柄与髂骨后部之间有一尖锐缺口,前者的缺口则更圆。前者髂骨后部上表面有一明显的结节,而其它蜥脚类没有该结构。腕龙后肢股骨与长颈巨龙非常相似,但略为强健,长度测量值为203(80英寸),[1]横截面明显呈椭圆形,前、后视图中的宽度是侧视图的两倍多,与长颈巨龙相同。[5]第四转子(股骨干后侧一个突出的突起)更为突出,位置更靠下。该突起是最重要的运动肌――尾股肌的附着点,尾股肌位于尾部,收缩时将大腿上部向后拉。腕龙股骨下端一对髁突向后延伸的强度弱于长颈巨龙,前者的两个髁突宽度相似,后者的两个髁突宽度不同。[5]

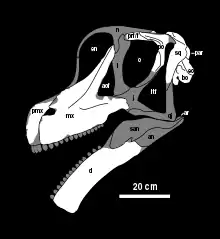

颅骨

根据卡彭特与蒂德韦尔的重建,费尔奇采石场的颅骨从颅骨后部的枕髁到前颌骨(上颌前部)前部的长度约为81(32英寸),使其成为莫里逊组最大的蜥脚类颅骨。[30]德·厄米克与卡拉诺估计颅骨长约70(271⁄2英寸),如果比例与长颈巨龙相似,则高约55(211⁄2英寸)、宽约35(14英寸)。[34]总而言之,该颅骨和长颈巨龙一样高,鼻孔之间的鼻梁前方长有细长鼻部(根据卡彭特与蒂德韦尔的说法,约为颅骨长度的36%)――这是腕龙科的典型特征。鼻部从上面看有些钝(类似长颈巨龙),由于和颅骨其他区域成一定角度,所以给人一种指向下方的印象。[30][34]

背颞孔与侧颞孔(颅骨后上部和两侧的小孔)很大,可能是由强健的颌骨内收肌施加的力所造成。颅顶短而宽的额骨(类似长颈巨龙)通过骨缝与顶骨融合连接,而顶骨也融合在一起。背颞孔之间的顶骨面宽于长颈巨龙,窄于圆顶龙。与长颈巨龙的差异在于额骨与鼻骨间的U形(而非W形)骨缝,额骨向前延伸到眼眶上方时U形更为明显。枕髁颈部很长,与长颈巨龙相似。[30][34]

前颌骨似乎比圆顶龙更长,向鼻梁倾斜得更缓,从而形成极长的鼻部。腕龙具有长而深的上颌骨,上颌骨齿槽边缘部位很厚,向上逐渐变薄。间齿板薄而多孔且融合在一起,外观呈三角形。两个间齿板之间有一三角形营养孔(nutrient foramina),每个营养孔皆容纳一颗萌出牙齿的尖端。骨质鼻孔前方的鼻窝(凹陷)较长且相对较浅,发育程度弱于长颈巨龙,鼻下窝(subnarial fenestra)比长颈巨龙和圆顶龙大得多。齿骨(安置牙齿的骨骼)很坚固,但小于圆顶龙。齿骨上缘呈拱形,但不像圆顶龙那样明显。齿骨间齿板略呈椭圆形,中间有菱形小孔。齿骨上有一个麦氏软骨窝,在延伸至第九个齿槽下方时变成一道浅凹。[30][34]

腕龙上颌骨有14或15颗牙齿,长颈巨龙有11颗,圆顶龙有8到10颗。上颌骨中的替换齿具有类似圆顶龙的粗糙牙釉质,但边缘缺少小齿。腕龙上颌宽于圆顶龙,所以牙齿更大。前颌替换齿釉质粗糙,最完整的牙齿没有小齿。牙齿略呈匙形,有一道纵嵴。每块齿骨可容纳约14颗牙齿。腕龙和长颈巨龙的上颌齿排列于眶前孔前方,而圆顶龙和蜀龙的上颌齿位于该孔前方及下方。[30][34]

分类学

里格斯1903年正模标本(当时尚未制备完成)初步描述中认为腕龙显然属于蜥脚类。为确定该属的有效性,他将其与之前命名的圆顶龙、雷龙、载域龙和双腔龙进行比较,但由于缺乏重叠材料而对其有效性产生怀疑。因为这些属之间关系不明,所以腕龙本身的演化关系几乎无从谈起。[1]1904年,里格斯更详细地描述腕龙正模标本,尤其是椎骨。他承认自己最初认为腕龙与圆顶龙关系较近,但现在认为其与简棘龙关系更近,因为两者背部皆有一排神经棘且骨盆较宽。里格斯认为,腕龙与其它分类单元差异很大,足以命名新演化支腕龙科(Brachiosauridae)并将其作为模式属;简棘龙是该科更原始的属,腕龙则是特化物种。[12]

詹尼斯1914年描述布氏腕龙和弗氏腕龙时观察到,三种腕龙和英国的畸形龙皆有独特的肱骨延长部分。他还指出鲸龙也拥有该特征,但不像腕龙和畸形龙那样明显。[40]詹尼斯得出结论称四者(即腕龙、简棘龙、畸形龙和鲸龙)肯定彼此关系密切,并于1929年将它们归入凹足龙科(Bothrosauropodidae)腕龙亚科(Brachiosaurinae)。[41]

二十世纪时有数种蜥脚类归入腕龙科,包括星牙龙、沟椎龙、畸形龙、侧空龙和巨超龙。[70]这些属的归类通常根据广泛相似性而非明确的共有衍征(共有的新鉴别特征),其中大多数目前状态为疑名。[71][51]在R·F·金厄姆(R. F. Kingham)1969年的一项研究中,高胸腕龙、布氏腕龙和阿塔拉腕龙以及许多目前归入其他属的物种被归入星牙龙,高胸腕龙因此改名为高胸星牙龙。[72]金厄姆的腕龙分类观点未被其他学者接受。[73]20世纪90年代以来,以电子计算机为基础的系统发育分析允许对物种之间的关系提出详细假设,方法是计算需要进化改变次数最少的系统发生树,从而得出正确率最高的结论。这类分析使人们对腕龙科的有效性产生怀疑。莱昂纳多·萨尔加多(Leonardo Salgado)于1993年提出,腕龙科是一个由各种不相关的蜥脚类组成的非天然分类群。[74]他在1997年发表一篇分析报告,其中认为,传统上归入腕龙科的物种是泛围更广的分类群――巨龙形类的基干后续分支而非独立分支。研究还指出高胸腕龙和布氏腕龙没有任何共有衍征,因此没有证据表明两者之间关系很近。[75]

很多系统发育分析表明,至少有一些属可以归入腕龙科,而且该类群是巨龙形类的基干分支。[76]每个疑似腕龙科的物种的确切状态因研究而异。例如舒尔及同僚2010年的一项研究中确认阿比杜斯龙属于腕龙科,在这项研究中,布氏种被归入腕龙。[48]2009年,泰勒注意到这两种腕龙之间存在多种解剖学差异,因此将布氏种建成新属长颈巨龙。与早期研究相反,泰勒在系统发育分析中将两者视为不同分类单元,发现两者互为姐妹群。2010年,另一项针对亚洲疑似腕龙科材料的分析发现一个由阿比杜斯龙、腕龙、雪松龙、长颈巨龙和帕拉克西龙构成的演化支,但其中不含疑似亚洲腕龙科的桥湾龙。[76]随后几项分析发现腕龙和长颈巨龙不是姐妹群,而是处于进化树上的不同位置。德·厄米克2012年的一项研究将长颈巨龙置于比腕龙更原始的位置,[73]而曼尼翁及其同僚2013年的一项研究则相反。[49]

以下腕龙科分支图由德·厄米克发表于2012年:[73]

| 腕龙科 Brachiosauridae |

| |||||||||||||||||||||||||||

系统发育分析还可以让科学家确定一个类群的成员有哪些共同的新特征(共有衍征)。根据泰勒2009年的研究,高胸腕龙与其它腕龙科皆存在前臂至少与股骨一样长(肱骨与股骨长度之比至少为0.9)的典型特征。另一共同特征是非常扁平的股骨轴,其横向宽度至少是纵向宽度的1.85倍。[5]

古生物学

习性

在整个十九世纪和二十世纪初,人们都认为像腕龙这样的蜥脚类体型太大,无法在陆地上支撑自身重量,只能将部分身体浸入水中生活。[77]里格斯证实了约翰·贝尔·海彻(John Bell Hatcher)的观察结果,在1904年腕龙描述中,他是第一个捍卫大多数蜥脚类完全是陆生动物这一观点的人。他指出,蜥脚类的中空椎骨是现存水生或半水生动物所不具备的,而且修长的四肢和紧凑的双脚表明它们善于在地面上运动。通过修长的四肢、高大的胸腔、宽阔的骨盆、较高的髂骨及短小的尾部,腕龙可以比其他蜥脚类更好地适应完全陆生生活。背椎后关节突非常小,下椎弓突-上椎弓凹非常发达,导致僵硬的躯干无法侧向弯曲,因此其身体仅适合在陆地上四足行走。[12]尽管里格斯的想法在20世纪上半叶被逐渐遗忘,但蜥脚类是陆生动物的概念自20世纪50年代以来便得到支持,现在已被古生物学家普遍接受。[78][77]1990年,古生物学家斯蒂芬·泽卡斯(Stephen Czerkas)指出腕龙可能偶尔进入水中冷却体温(体温调节)。[79]

颈部姿势

目前争议围绕腕龙颈部姿势展开,假设范围从近垂直到水平方向。[80]蜥脚类颈部呈近垂直姿势的观念在1999年之前一直很流行,当时斯蒂文斯和帕里什认为蜥脚类颈部不够灵活,无法保持直立的S形弯曲姿势,而是保持水平姿势。[81][67]为了反映这项研究,各种报纸皆刊登批评菲尔德博物馆腕龙骨架颈部上弯的报道。博物馆的古生物学家奥利维尔·里佩尔(Olivier Rieppel)和克里斯托弗·布罗库(Christopher Brochu)于1999年为之进行辩护,指出腕龙具有细长的前肢和向上倾斜的脊柱。他们还表示,最发达的肌肉附着神经棘位于肩带区域,允许颈部以长颈鹿般的姿势抬起。此外,保持这种姿势所需的能量少于降低颈部,而且椎间盘也无法长时间承受低头所产生的压力(尽管腕龙可能会低头饮水)。[82]近期研究也提倡腕龙颈部向上弯曲。克里斯汀和杰姆斯基(2007年)估算长颈巨龙颈部中段倾斜60~70度,水平姿势仅能维持很短时间。[65]

腕龙头部高举在心脏上方,会对心血管系统造成压力。据估计,腕龙心脏必须泵出长颈鹿两倍的血压才能将血液输进大脑,而大脑可能重达400(880磅)。[83]与完全垂直姿势相比,头部和心脏间的距离会因颈部S形弯曲而减少2(61⁄2英尺)以上。颈部在移动时可能降低20度。[65]研究长颈巨龙的内耳时,刚迦和基尔茨(2001年)得出结论称,腕龙进食时颈部向外移动的频率高于向背腹方向移动的频率。[65][84]

进食

腕龙被视为一种吃高处嫩叶的动物。尽管颈部并未保持于近垂直位置,其头部离地高度仍有可能超过9(30英尺)。[27][58]它可能主要以离地5(16英尺)以上的树叶为食,但不排除有时也吃3至5(9.8至16.4英尺)之间的低处树叶的可能性。[58]食物可能包括银杏、针叶树、树蕨和大型苏铁,2007年的一项研究估计每天植物摄入量为200至400(440至880英磅)。[58]腕龙的进食涉及简单上下颌运动。[85]和其它蜥脚类一样,腕龙会不加咀嚼地吞下植物并依靠后肠发酵进行消化。[80]由于牙齿不像早期蜥脚类那样呈匙形,而是呈压缩锥凿型,因此腕龙采用精准的剪切动作咬断植物。[86]牙齿是为非选择性咬合而优化,[87]相对较宽的下颌可一次啃食大量植物。[86]即使一只40吨的腕龙每天需要半吨饲料,其食物需求也能通过正常的剪切动作来满足。如果一只腕龙每天进食16个小时,每分钟吃1到6口,每口吃掉1/10到2/3千克植物,则每天食物摄入量约等于体重的1.5%,相当于一头现代大象。[88]

腕龙与许多其它蜥脚类共享栖息地,因此其在更高处觅食的特化习性也是生态位划分系统的一部分,不同分类单元因此避免彼此间的直接竞争。典型的食用树可能与红杉类似。这样高的针叶树在莫里逊组相对罕见,或许可以解释为何腕龙在其生态系统中远不如近缘的长颈巨龙常见,而后者可能是敦达古鲁最丰富的蜥脚类之一。[89]腕龙前臂较短、肩部较低,不像长颈巨龙那样适应吃高处树叶。[90]

有人提出,腕龙可以用后腿站立进食,用尾巴提供额外的地面支撑。[47]海因里希·马利森(Heinrich Mallison)对蜥脚类后腿站立能力进行详细的物理建模分析,结果表明,尽管很多蜥脚类皆可用后腿站立,但腕龙的异常体型和四肢比例使它们特别不适合用后腿站立。重心位置靠前会引发稳定性问题,需要臀部承受不合理的巨大压力才能获得直立姿势。腕龙的摄食高度仅比身高高出33%,与之相比,其它蜥脚类的摄食高度可能高出三倍。[91]腕龙在特殊情况下可能采用两足站立姿势,比如争夺雄性支配权。[92]

腕龙颈部的下弯能力使其能够在直立同时将头部伸进脚下的开阔水域。现代长颈鹿叉开前肢、将嘴置于相对水平位置以便喝水。腕龙不太可能以这种方式保持姿势稳定,迫使鼻部几乎垂直插入湖面或溪流。如果肉质鼻孔真像维特默假设般位于鼻尖的骨质鼻孔后方,那么喝水时鼻孔就会淹没。因此,哈利特和韦德尔在2016年反驳该假设,并表示鼻孔事实上位于头顶,正如传统上认为的那样。鼻孔可能已进化出靠后的位置,以便让动物在喝水时呼吸。[93]

鼻孔功能

腕龙这样的新蜥脚类拥有大型骨质鼻孔,且位于颅骨顶部。传统上,蜥脚类肉质鼻孔被认为处于头顶,大致位于骨质鼻孔后部,因为当时恐龙被误认为是半水生动物,在水下时用大型鼻孔作为通气管。美国古生物学家劳伦斯·维特默(Lawrence M. Witmer)在2001年反驳该理论,指出所有现存陆生脊椎动物的肉质外鼻孔皆位于骨质鼻孔前部。蜥脚类的肉质鼻孔可能置于更靠前的位置,位于鼻窝(narial fossa,从骨质鼻孔前面一直延伸到鼻尖的凹陷)前部。[94]

泽卡斯推测腕龙怪异鼻部的功能,并指出,除非发现有皮肤印痕的颅骨,否则无法确定鼻孔位置。他认为,扩大的鼻孔可为与动物嗅觉能力相关的组织腾出空间,有助于闻到正确的植物气息。他还指出,在现代爬行类中,增大而隆起的球茎状鼻骨可能与肉质角及粗糙突起有关,腕龙和其它鼻部巨大的蜥脚类可能拥有带装饰的鼻尖。[79]

有人提出,骨质鼻孔的位置可能表明,包括腕龙在内的蜥脚类拥有长鼻以增加向上取食的范围。2006年,法比恩·诺尔(Fabien Knoll)和同僚根据梁龙和圆顶龙的研究对此提出质疑。他们发现两者脑壳中的颜面神经孔很小,因此颜面神经并不像大象那样扩张,而后者的神经可参与控制复杂的长鼻肌肉组织。然而,诺尔及其同事也指出长颈巨龙颜面神经较大,因此不排除其拥有长鼻的可能性。[95]

新陈代谢

和其它蜥脚类一样,腕龙可能至少在生长过程中兼具恒温性(保持稳定体温)与吸热性(通过体内方式控制体温),意即可以通过细胞较高的基础代谢率产生必需热量,从而主动控制体温(“恒温动物”)。[80]罗素(1989年)以腕龙为例说明恐龙不太可能具有吸热性,因为它们不可能兼具体型巨大(导致体温过热)和卡路里需求量高(提供热量)的特征。[96]桑德(2010年)发现该研究是基于错误的体重估算及对可用冷却面的错误假设,因为当时尚未发现大型气腔的存在。这些误差导致高估产热量、低估散热量。[80]大型鼻弓被视为大脑冷却的适应特征,可用作血液的蒸发冷却面。[96]

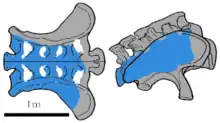

气腔

蜥脚类呼吸系统和鸟类一样存在气腔。哺乳类体内没有双向气流,肺部起风箱的作用,先吸气,然后呼气。取而代之的是,鸟类体内的空气从气管吸入腹部的腹气囊,然后通过僵硬肺部的旁支气管向前泵送(空气循环)。当腹气囊再次充满时,瓣膜阻止空气倒流;与此同时,颈部底端的颈气囊从肺部吸出使用过的空气。两个气腔同时收缩,将用过的空气泵出气管。该过程保证空气在肺中始终向前流动,显著改善氧气的吸收及二氧化碳的排出,不仅迅速清除停滞空气,而且令肺部血液流动方向与气流方向相反,从而进行更有效的气体交换。[97]

蜥脚类的气腔不仅起到辅助呼吸的作用,而且通过空气通道与骨骼大部分相连。憩室通过气腔嵌入许多骨骼,并将其严重挖空。目前尚未完全明确该结构在进化中的好处是什么,但无论如何,它大大减轻了骨骼的重量。气腔亦可能去除多余热量以辅助体温调节。[97]

2016年,马克·哈利特(Mark Hallett)和马修·韦德尔(Mathew Wedel)首次重建整个蜥脚类气腔系统,并以高胸腕龙为例说明该结构可能是如何形成的。重建图中,一个大型腹气囊位于骨盆和肺部外侧之间。和鸟类一样,三个较小的气腔辅助胸腔下侧的吸气过程:后面前胸气囊中部和锁间气囊前方的后胸气囊体积依次逐渐减小。颈气囊位于肩胛骨下方、肺部前上方。气腔穿过与椎骨相连的气管。憩室充满各种窝和在椎骨壁上形成凹陷的侧凹。这些结构再次与骨骼内僵硬的气室相连。[97]

生长

卡巴利多及其同僚于2012年根据标本托尼(SMA 0009)重建腕龙的个体发生。托尼是一只年轻幼龙的颅后骨骼,体长估计只有2(6.6英尺),与高胸腕龙正模标本之间存在一些共有的独特特征,表明其与该物种相关。共同特征包括髂骨后刃抬高、缺乏棘后板(postspinal lamina)、背部垂直的神经棘、髂骨在坐骨附属结构及后刃之间有一细微切口以及腿骨上段没有侧突。但两者亦存在差异,表明该化石可能不是高胸腕龙,而是属于一个新物种;或者,这些差异可能是在动物成年后将发生变化的幼龙特征。[98]

这种生物体比例上的个体发育变化尤其可以预测。SMA 0009的中段颈椎对蜥脚类来说很短,长度仅比高度大1.8倍,而长颈巨龙的比例为4.5,表明腕龙颈部成比例增长,背部则相反地经历负增长。SMA 0009的肱骨相对坚固,比大多数基干巨龙形类更细长,但比高胸腕龙更厚,表明该骨骼在幼年早期就已变长,并在生长过程中变细。这与梁龙超科和基干大鼻龙类形成对比――两者细长的肱骨并不经历异速生长。腕龙似乎也经历掌骨伸长,因为幼年腕龙掌骨长度短于桡骨。SMA 0009掌骨与桡骨长度的比例仅为0.33,在整个新蜥脚类中已知最低。[98]

另一可能的个体发育变化是椎骨气腔化增强。在生长过程中,气腔的憩室嵌入骨骼并将其挖空。SMA 0009的颈椎两侧已经存在侧凹(气腔形成的凹陷),且被一道嵴隔开,但结构的其它方面仍非常简单,而成年蜥脚类通常拥有结构极其复杂的嵴。标本的背椎仍完全缺乏这些结构。[98]

两个特征与个体发育没有明显关联:①后段背椎与前段骶椎的神经棘严重横向压缩,前后长度是左右宽度的八倍;②神经棘横突板(spinodiapophyseal lamina)或“SPOL”――即通常从神经棘两侧向每一个横突(即承载上肋骨头接触面的横向突起)延伸的嵴――完全缺失。两者可能皆为自衍征(即证明SMA 0009是新物种的独特衍生特征),但有迹象表明这些特征也和生长有关。基干蜥脚类塔邹达龙的一只幼龙化石亦缺乏SPOL,成年个体则有一个早期的嵴。此外,一具非常年轻的幼年欧罗巴龙化石SPOL发育较弱,但在熟成个体中发育良好。这些发现表明SPOL是在生长过程中形成。由于该嵴拓宽了神经棘,因此其横向压缩并非独立特征,而SPOL的发育似乎先于成年动物的神经棘增厚。[98]

蜥脚类很可能在达到最大体型之前就能进行繁殖,而不同物种的成熟率不同。骨骼结构表明,腕龙在达到其最大体时的40%时就能繁殖。[99]

古生态学

腕龙仅在北美西部(非洲物种重新归类后)的莫里逊组发现。[5]莫里逊组被解释为一个具有明显旱雨两季[100][101]和平坦漫滩[100]的半干旱环境。该地层还存在其它几种拥有不同体型比例及摄食适应性的蜥脚类,[27][102]包括迷惑龙、重龙、圆顶龙、梁龙、简棘龙和超龙,[27][103]腕龙是其中数量较少的蜥脚类之一。2003年对200多个化石产地的调查中,约翰·福斯特(John Foster)报告了该属的12件标本,数量与重龙(13)和简棘龙(12)相当,但远少于迷惑龙(112)、圆顶龙(179)和梁龙(98)。[27]腕龙化石仅在广阔的莫里逊组(第二至第四地层带)中下层发现,化石年龄可追溯至大约1.54至1.53亿年前,[104]与很多在整个地层中皆有分布的其它蜥脚类不同。[27]如果怀俄明州报告的巨大脚印(北美洲最北端的腕龙科)属于腕龙,那么其生存区域将覆盖广阔的纬度。腕龙可用其牙冠宽阔的牙齿处理坚硬植被,因此分布区域可能比梁龙科覆盖更广泛的植被带。圆顶龙科牙齿形态类似腕龙科,分布也很广,且已知随季节迁徙,因此腕龙科可能也是如此。[39]

莫里逊组发现的其它恐龙包括肉食性兽脚类剖齿龙、史托龙、嗜鸟龙、角鼻龙、异特龙、蛮龙和食蜥王龙以及植食性鸟臀类弯龙、橡树龙、奥斯尼尔龙、怪嘴龙和剑龙。[105]异特龙占兽脚类标本的70%至75%,在莫里逊组食物链中处于营养级顶端。[106]角鼻龙可能专门攻击大型蜥脚类,包括腕龙的较小个体。[89]共享这一古环境的其它脊椎动物包括辐鳍鱼、青蛙、蝾螈、海龟如多塞特龟、喙头蜥、蜥蜴、陆生及水生鳄形超目如装甲鳄以及几种翼龙如抓颌龙和买萨翼龙。双壳类和水生蜗牛的壳也很常见。绿藻、真菌、苔藓、马尾、苏铁、银杏和几科松柏门化石揭示了该时期的植物区系。多种多样的植被从无树区域长有树蕨和蕨类的河岸林(廊道林)向长有稀疏树木(如类似南洋杉的短叶杉针叶林)的蕨类热带草原变化。[107]

文化意义

_(18404256836).jpg.webp)

里格斯首先试图限制公众对该发现的认识。1901年7月27日,他在给大章克申的居民发表讲座时以幻灯片为例,解释恐龙演化和博物馆实地工作人员寻找化石的方法,但没有提到他刚刚发现一具壮观的标本。[108]他担心其他机构团队可能很快就会知道该发现,并带走剩下最好的化石。一周后,其上司布拉德伯里在当地的《大章克申新闻》上发表一篇文章,宣布发现有史以来最大的恐龙之一。8月14日,《纽约时报》刊登这篇报道。[109]当时,蜥脚类恐龙因体型巨大而受到公众的欢迎,而耸人听闻的报纸经常夸大其体型,[110]里格斯在其出版物中强调腕龙体型巨大从而发挥该作用。[111]

腕龙被称为最具标志性的恐龙之一,但最受欢迎的形象描绘源自非洲物种布氏腕龙,后来成为独立属长颈巨龙。[5]1991年,主小行星带小行星1991 GX7被命名为“9954 Brachiosaurus”以纪念该属。[112][113]腕龙出现在1993年电影《侏罗纪公园》中,也是其中出场的第一只电脑合成的恐龙。[114]这些效果在当时被认为具有开创性,影片中人物第一次看到恐龙时的敬畏之情也被观众反映出来。[115][116]影片中腕龙的动作结合长颈鹿的步态和大象的体重。影片后面的一个场景使用电子动画合成的头部和颈部让腕龙与人类角色互动。[114]《侏罗纪公园》中使用的腕龙数字模型后来成为1997年《星球大战IV:新希望》特别版中龙驼模型的基础。[117]

参考资料

- Riggs, E.S. . American Journal of Science. 4. 1903, 15 (88): 299–306 [2022-02-01]. Bibcode:1903AmJS...15..299R. doi:10.2475/ajs.s4-15.88.299. (原始内容存档于2019-06-17).

- D'Emic, Michael D.; Carrano, Matthew T. . Anatomical Record (Hoboken, N.J.: 2007). April 2020, 303 (4): 732–758 [2022-02-01]. ISSN 1932-8494. PMID 31254331. doi:10.1002/ar.24198. (原始内容存档于2022-05-10).

- Glut, D.F. . . McFarland & Company. 1997: 213–221. ISBN 978-0-89950-917-4.

- Turner, C.E.; Peterson, F. . Gillete, David D. (编). . Miscellaneous Publication 99-1. Salt Lake City, Utah: Utah Geological Survey. 1999: 77–114. ISBN 978-1-55791-634-1.

- Taylor, M.P. (PDF). Journal of Vertebrate Paleontology. 2009, 29 (3): 787–806 [2022-02-01]. S2CID 15220647. doi:10.1671/039.029.0309. (原始内容存档 (PDF)于2018-12-22).

- Brinkman 2010,第106頁.

- Brinkman 2010,第105頁.

- Brinkman 2010,第108頁.

- Chenoweth, W.L. . Averett, Walter R. (编). . Grand Junction, Colorado: Museum of Western Colorado. 1987: 97–100. LCCN 93247073. OCLC 680488874.

- Brinkman 2010,第111頁.

- Lohman, S.W. . Professional Paper 451. Reston, Virginia: U.S. Geological Survey. 1965: 1–149 [2022-02-01]. (原始内容存档于2021-06-18).

- Riggs, E.S. . Geological Series (Field Columbian Museum). 1904, 2 (6): 229–247 [2022-02-01]. (原始内容存档于2018-08-19).

- Brinkman 2010,第117頁.

- Brinkman 2010,第118頁.

- Brinkman 2010,第119頁.

- Riggs, E.S. . Science. 1901, 13 (327): 549–550. Bibcode:1901Sci....13..549R. PMID 17801098. doi:10.1126/science.13.327.549-a.

- Liddell, H.G.; Scott, R. . A Greek-English Lexicon. Perseus Digital Library. [2018-04-06]. (原始内容存档于2022-10-19).

- Brinkman 2010,第243頁.

- Tschopp, E.; Mateus, O.V.; Benson, R.B.J. . PeerJ. 2015, 3: e857. PMC 4393826

. PMID 25870766. doi:10.7717/peerj.857.

. PMID 25870766. doi:10.7717/peerj.857. - (新闻稿). The Field Museum. 1999-11-26 [2009-08-27]. (原始内容存档于2000-03-02).

- (PDF). The Field Museum Photo Archives. [2009-08-27]. (原始内容 (PDF)存档于2009-03-18).

- . [2019-03-06]. (原始内容存档于2019-03-07).

- Jensen, J.A. . The Great Basin Naturalist. 1987, 47 (4): 592–608.

- Curtice, B.; Stadtman, K.; Curtice, L. . Morales, M. (编). 60. Museum of Northern Arizona Bulletin. 1996: 87–95.

- Curtice, B.; Stadtman, K. . McCord, R.D.; Boaz, D. (编). 8. Mesa Southwest Museum Bulletin. 2001: 33–40.

- Bonnan, M.F.; Wedel, M.J. (PDF). PaleoBios. 2004, 24 (2): 12–21 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-07-23).

- Foster, J.R. . New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin 23. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. 2003 [2022-02-01]. (原始内容存档于2018-08-19).

- . collections.nmnh.si.edu. [2022-03-11]. (原始内容存档于2022-07-23).

- . Smithsonian Institution. [2022-03-11]. (原始内容存档于2022-03-11) (英语).

- Carpenter, K.; Tidwell, V. . Modern Geology. 1998, 23 (1–4): 69–84.

- Marsh, O.C. (PDF). American Journal of Science. 1891, 41 (244): 339–342 [2022-02-01]. Bibcode:1891AmJS...41..339M. S2CID 130653625. doi:10.2475/ajs.s3-41.244.339. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-24).

- McIntosh, J.S.; Berman, D.S. . Journal of Paleontology. 1975, 49 (1): 187–199. JSTOR 1303324.

- Tidwell, V. . Morales, M. (编). 60. Museum of Northern Arizona Bulletin. 1996.

- D'Emic, M. D.; Carrano, M. T. . The Anatomical Record. 2019, 303 (4): 732–758. PMID 31254331. S2CID 195765189. doi:10.1002/ar.24198.

- Jensen, J.A. . The Great Basin Naturalist. 1985, 45 (4): 697–709. doi:10.5962/bhl.part.4439

.

. - Olshevsky, G. (PDF). Mesozoic Meanderings. 1991, 2: 1–196 [2018-04-14]. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-19).

- Olshevsky, G.; Olshevsky, A.; Ford, T. . Archosaurian Articulations. 1988, 1 (2): 9–11.

- Carballido, J.L.; Marpmann, J.S.; Schwarz-Wings, D.; Pabst, B. (PDF). Palaeontology. 2012, 55 (2): 567–582 [2022-02-01]. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01139.x

. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-01).

. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-01). - Maltese, Anthony; Tschopp, Emanuel; Holwerda, Femke; Burnham, David. . PeerJ. 2018, 6: e5250. PMC 6063209

. PMID 30065867. doi:10.7717/peerj.5250.

. PMID 30065867. doi:10.7717/peerj.5250. - Janensch, W. [Overview of the vertebrate fauna of the Tendaguru strata along with a brief characterization of the newly listed species of sauropods] (PDF). Archiv für Biontologie. 1914, 3: 81–110 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-10-19) (德语).

- Janensch, W. [Material and molds of the sauropod yield of the Tendaguru Expedition]. Palaeontographica. 1929, 2 (Suppl. 7): 1–34 (德语).

- Janensch, W. [The spine of Brachiosaurus brancai]. Palaeontographica. 1950, 3 (Suppl. 7): 27–93 (德语).

- Janensch, W. [The limbs and pelvic girdles of the sauropods of Tendaguru strata] (PDF). Palaeontographica. 1961, 3 (Suppl. 7): 177–235 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-08-31) (德语).

- Maier, G. . Bloomington, IN: Indiana University Press. 2003. ISBN 978-0-253-34214-0.

- Taylor, M.P. . Journal of Vertebrate Paleontology. 2011, 31 (3): 727. S2CID 198127824. doi:10.1080/02724634.2011.557115.

- Janensch, W. [The skulls of the sauropods Brachiosaurus, Barosaurus and Dicraeosaurus from the Tendaguru layers of German East Africa] (PDF). Palaeontographica. 1936, 2: 147–298 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-11-09) (德语).

- Paul, G.S. (PDF). Hunteria. 1988, 2 (3) [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2018-08-19).

- Chure, D.; Britt, B.; Whitlock, J. A.; Wilson, J. A. . Naturwissenschaften. 2010, 97 (4): 379–391. Bibcode:2010NW.....97..379C. PMC 2841758

. PMID 20179896. doi:10.1007/s00114-010-0650-6.

. PMID 20179896. doi:10.1007/s00114-010-0650-6. - Mannion, P. D.; Upchurch, Paul; Barnes, Rosie N.; Mateus, Octávio. (PDF). Zoological Journal of the Linnean Society. 2013, 168: 98–206 [2022-02-01]. doi:10.1111/zoj.12029. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-09).

- de Lapparent, A.F.; Zbyszewski, G. (PDF). Mémoire Service Géologique Portugal. 1957, 2: 1–63 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-30).

- Upchurch, P.; Barrett, P.M.; Dodson, P. . Weishampel, D.B.; Dodson, P.; Osmolska, H. (编). . Univ of California Press, Berkeley. 2004: 259–322. ISBN 978-0-520-24209-8.

- Antunes, M. T.; Mateus, O. . Comptes Rendus Palevol. 2003, 2 (1): 77–95. doi:10.1016/S1631-0683(03)00003-4.

- Lapparent, A.F. de; Claracq, P.; Nougarède, F. . Comptes Rendus Hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences de Paris. 1958, 247: 2399–2402.

- de Lapparent, A. F. 由Carrano, Matthew翻译. [The dinosaurs of the "continental intercalaire" of the central Sahara] (PDF). Mémoires de la Société Géologique de France. Nouvelle Séries. 1960, 39 (1–6): 1–57 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2021-06-17) (法语).

- Seebacher, F. . Journal of Vertebrate Paleontology. 2001-03-26, 21 (1): 51–60. CiteSeerX 10.1.1.462.255

. ISSN 0272-4634. doi:10.1671/0272-4634(2001)021[0051:ANMTCA]2.0.CO;2.

. ISSN 0272-4634. doi:10.1671/0272-4634(2001)021[0051:ANMTCA]2.0.CO;2. - Benson, R. B. J.; Campione, N.S.E.; Carrano, M.T.; Mannion, P. D.; Sullivan, C.; Upchurch, P.; Evans, D. C. . PLOS Biology. 2014, 12 (5): e1001853. PMC 4011683

. PMID 24802911. doi:10.1371/journal.pbio.1001853.

. PMID 24802911. doi:10.1371/journal.pbio.1001853. - Benson, R. B. J.; Hunt, G.; Carrano, M.T.; Campione, N.; Mannion, P. . Palaeontology. 2018, 61 (1): 13–48. doi:10.1111/pala.12329

.

. - Foster, J. . . Indianapolis: Indiana University Press. 2007: 205–208. ISBN 978-0253348708.

- Klein, Nicole; Remes, Kristian; Gee, Carole T.; Sander, P. Martin. . . Indiana University Press. 2011: 317–320. ISBN 978-0-253-35508-9.

- Mazzetta, G.V.; Christiansen, P.; Farina, R.A. . Historical Biology. 2004, 16 (2–4): 1–13. CiteSeerX 10.1.1.694.1650

. doi:10.1080/08912960410001715132.

. doi:10.1080/08912960410001715132. - Gunga, H.-C.; Suthau, T.; Bellmann, A.; Stoinski, S.; Friedrich, A.; Trippel, T.; Kirsch, K.; Hellwich, O. . Fossil Record. 2008, 11 (1): 33–38. doi:10.1002/mmng.200700011

.

. - Wedel, M.J. . Paleobiology. 2003, 29 (2): 243–255. doi:10.1666/0094-8373(2003)029<0243:vpasat>2.0.co;2.

- Wedel, M.J. . Journal of Vertebrate Paleontology. 2003, 23 (2): 344–357. doi:10.1671/0272-4634(2003)023[0344:teovpi]2.0.co;2.

- Taylor, M.P.; Wedel, M.J. . PeerJ. 2013, 1 (36): –36. Bibcode:2012arXiv1209.5439T. PMC 3628838

. PMID 23638372. arXiv:1209.5439

. PMID 23638372. arXiv:1209.5439  . doi:10.7717/peerj.36.

. doi:10.7717/peerj.36. - Christian, A.; Dzemski, G. . Fossil Record. 2007, 10 (1): 38–49. doi:10.1002/mmng.200600017

.

. - Klein, N.; Christian, A.; Sander, P.M. . Biology Letters. 2012, 8 (6): 1032–1035. PMC 3497149

. PMID 23034173. doi:10.1098/rsbl.2012.0778.

. PMID 23034173. doi:10.1098/rsbl.2012.0778. - Woodruff, D. C. . Historical Biology. 2016, 29 (3): 308–319. S2CID 87437457. doi:10.1080/08912963.2016.1158257.

- Carrano, Matthew T. . Christina Curry Rogers; Jeffrey Wilson (编). . Oakland, California: University of California Press. 2005: 229–251. ISBN 9780520246232. S2CID 38974370. doi:10.1525/california/9780520246232.003.0009.

- Migeod, F.W.H. . Natural History Magazine. 1931, 3: 87–103.

- McIntosh, John; H. Osmolska. . David B. Weishampel; Peter Dodson; Halszka Osmólska (编). 1. Berkeley: University of California Press. 1990: 376. ISBN 978-0-520-06726-4.

- Wedel, Mathew J.; Cifelli, R. L.; Sanders, R.. K. . Acta Palaeontologica Polonica. 2000, 45: 343–388.

- Kingham, R.F. . Proceedings of the Washington Junior Academy of Sciences. 1962, 1: 38–44.

- D'Emic, M. D. (PDF). Zoological Journal of the Linnean Society. 2012, 166 (3): 624–671 [2022-02-01]. doi:10.1111/j.1096-3642.2012.00853.x

. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-23).

. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-23). - Leonardo Salgado. . Ameghiniana. 1993, 30 (3): 265–270.

- Salgado, L.; Coria, R. A.; Calvo, J. O. . Ameghiniana. 1997, 34: 3–32.

- Ksepka, D. T.; Norell, M. A. (PDF). American Museum Novitates. 2010, 3700: 1–27 [2022-02-01]. S2CID 86254470. doi:10.1206/3700.2. (原始内容存档 (PDF)于2018-08-19).

- Henderson, D. M. . Proceedings of the Royal Society of London B. 2004,. 271(Suppl 4) (Suppl 4): S180–S183. PMC 1810024

. PMID 15252977. doi:10.1098/rsbl.2003.0136.

. PMID 15252977. doi:10.1098/rsbl.2003.0136. - Jensen, J. A. . Great Basin Naturalist. 1985, 45 (4): 697–709 [2022-02-01]. doi:10.5962/bhl.part.4439

. (原始内容存档于2022-02-01).

. (原始内容存档于2022-02-01). - Czerkas, S. J.; Czerkas, S. A. . Limpsfield: Dragons' World. 1990: 134–135. ISBN 978-0-7924-5606-3.

- Sander, P.M.; Christian, A.; Clauss, M.; Fechner, R.; Gee, C.T.; Griebeler, E.-M.; Gunga, H.-C.; Hummel, J.; Mallison, H.; Perry, S.F.; Preuschoft, H.; Rauhut, O.W.M.; Remes, K.; Tütken, T.; Wings, O.; Witzel, U. . Biology Reviews. 2010, 86 (1): 117–155. PMC 3045712

. PMID 21251189. doi:10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x.

. PMID 21251189. doi:10.1111/j.1469-185X.2010.00137.x. - Stevens, K. A.; Parrish, M. J. . Science. 1999, 284 (5415): 798–800. Bibcode:1999Sci...284..798S. PMID 10221910. doi:10.1126/science.284.5415.798.

- Rieppel, O.; C. Brochu. (PDF). In the Field. 1999, 70: 8 [2022-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-01).

- Fastovsky, D. E.; Weishampel, D. B. . Cambridge University Press. 2016: 206. ISBN 978-1107135376.

- Gunga, H.-C.; Kirsch, K. [Of high performance hearts and wobbly necks]. Forschung. 2001, 2–3: 4–9 (德语).

- Barrett, Paul M.; Upchurch, Paul. . Curry Rogers, Kristina A.; Wilson, Jeffrey A. (编). . Berkeley, CA: University of California. 2005: 125–156. ISBN 978-0520246232.

- Hallett & Wedel 2016,第150頁.

- Hallett & Wedel 2016,第139頁.

- Hallett & Wedel 2016,第90頁.

- Hallett & Wedel 2016,第233頁.

- Hallett & Wedel 2016,第239頁.

- Mallison, H. (2011). "Rearing Giants – kinetic-dynamic modeling of sauropod bipedal and tripodal poses." In Klein, N., Remes, K., Gee, C. & Sander M. (eds): Biology of the Sauropod Dinosaurs: Understanding the life of giants. Life of the Past (series ed. Farlow, J.). Bloomington, IN: Indiana University Press.

- Hallett & Wedel 2016,第173頁.

- Hallett & Wedel 2016,第98頁.

- Witmer, L. M. . Science. 2001, 293 (5531): 850–853. CiteSeerX 10.1.1.629.1744

. PMID 11486085. S2CID 7328047. doi:10.1126/science.1062681.

. PMID 11486085. S2CID 7328047. doi:10.1126/science.1062681. - Knoll, F.; Galton, P. M.; López-Antoñanzas, R. . Geobios. 2006, 39 (2): 215–221. doi:10.1016/j.geobios.2004.11.005.

- Russell, D. A. . Minocqua, Wisconsin: NorthWord Press. 1989: 78. ISBN 978-1-55971-038-1.

- Hallett & Wedel 2016,第100-101頁.

- Carballido, J. L.; Marpmann, J. S.; Schwarz-Wings, D.; Pabst, B. (PDF). Palaeontology. 2012, 55 (3): 567–582 [2022-02-01]. doi:10.1111/j.1475-4983.2012.01139.x

. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-01).

. (原始内容存档 (PDF)于2022-02-01). - Hallett & Wedel 2016,第159頁.

- Russell, D. A. . Minocqua, Wisconsin: NorthWord Press. 1989: 64–70. ISBN 978-1-55971-038-1.

- Engelmann, G.F.; Chure, D.J.; Fiorillo, A.R. . Sedimentary Geology. 2004, 167 (3–4): 297–308. Bibcode:2004SedG..167..297E. doi:10.1016/j.sedgeo.2004.01.008.

- Foster, J. (2007). "Appendix." Jurassic West: The Dinosaurs of the Morrison Formation and Their World. Indiana University Press. pp. 327–329.

- Chure, D.J.; Litwin, R.; Hasiotis, S.T.; Evanoff, E.; Carpenter, K. . Foster, J.R.; Lucas, S.G. (编). . New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 36. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. 2006: 233–248 [2022-02-01]. (原始内容存档于2017-09-02).

- Turner, C.E. and Peterson, F., (1999). "Biostratigraphy of dinosaurs in the Upper Jurassic Morrison Formation of the Western Interior, U.S.A." Pp. 77–114 in Gillette, D.D. (ed.), Vertebrate Paleontology in Utah. Utah Geological Survey Miscellaneous Publication 99-1.

- Chure, Daniel J.; Litwin, Ron; Hasiotis, Stephen T.; Evanoff, Emmett; Carpenter, K. . Foster, John R.; Lucas, Spencer G. (编). . New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 36. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. 2006: 233–248 [2022-02-01]. (原始内容存档于2017-09-02).

- Foster, John R. . New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 23. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. 2003: 29.

- Carpenter, K. . Foster, John R.; Lucas, Spencer G. (编). . New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin, 36. Albuquerque, New Mexico: New Mexico Museum of Natural History and Science. 2006: 131–138.

- Brinkman 2010,第114頁.

- Brinkman 2010,第115頁.

- Brinkman 2010,第248頁.

- Brinkman 2010,第249頁.

- . NASA. [2007-04-28]. (原始内容存档于2021-03-03).

- Williams, G. . Smithsonian Astrophysical Observatory. [2007-02-10]. (原始内容存档于2012-02-17).

- Shay, D.; Duncan, J. . New York: Boxtree Ltd. 1993: 99, 133–135. ISBN 978-1-85283-774-7.

- Huls, A. . The Atlantic. The Atlantic. 2013 [2018-07-20]. (原始内容存档于2021-05-26).

- Britton, P. . Popular Science. 1993: 86–91.

- . Databank. Star Wars.com. [2009-01-13]. (原始内容存档于2008-10-03).

参考书目

- Brinkman, P. D., , Chicago and London: The University of Chicago Press, 2010, ISBN 978-0226074726

- Hallett, M.; Wedel, M., , Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2016, ISBN 978-1421420288

外部链接

维基词典中的词条「腕龍屬」

维基词典中的词条「腕龍屬」 维基共享资源上的相關多媒體資源:腕龍屬

维基共享资源上的相關多媒體資源:腕龍屬 維基物種上的相關:腕龍屬

維基物種上的相關:腕龍屬- 第一只腕龙 (页面存档备份,存于) – 对菲尔德自然历史博物馆的乔伊斯·哈弗斯塔德(Joyce Havstad)有关腕龙及正模标本概念的采访