阿爾貝特·凱塞林

阿爾貝特·凱塞林(德語:,1885年11月30日—1960年7月16日)是第二次世界大戰的一位德國空軍元帥。在橫跨兩次世界大戰的軍事生涯中,凱塞林成為了納粹德國最具指揮能力的將領之一,並跻身僅有27人的鑽石橡葉帶劍騎士鐵十字勳章获得者之列。凱塞林是二次大戰德軍將領中最受歡迎的一位[1],其對手盟軍也給他取了個「微笑的阿爾貝特」的綽號[註 1]。

| 阿爾貝特·凱塞林 | |

|---|---|

身著騎士鐵十字勳章的阿爾貝特·凱塞林 摄于1940年 | |

| 本名 | Albert Kesselring |

| 昵称 | 「微笑的阿爾貝特」 「阿爾貝特叔叔」 |

| 出生 | 1885年11月30日 |

| 逝世 | 1960年7月16日(74歲) |

| 效命 | |

| 军种 | |

| 服役年份 | 1904年-1945年 |

| 军衔 | 空军元帥 |

| 统率 | 第1航空隊 第2航空隊 C集團軍 南方戰區 西線戰區 |

| 参与战争 | 第一次世界大戰 |

| 获得勋章 | 鑽石橡葉帶劍騎士鐵十字勳章 |

| 签名 |  |

凱塞林於1904年以見習軍官的身分加入了巴伐利亞陸軍,服役於砲兵部門。1912年,他完成了氣球觀測員的訓練。在不久後爆發的第一次世界大戰中,他曾在東西兩線服役過。之後,儘管未曾進入巴伐利亚军事学院研修,凱塞林還是分派至總參謀部服勤。凱塞林在戰後留於德國陸軍中,但於1933年離職,并赴任帝國航空部行政首長。在此職位上,凱塞林參與重建德國航空工業,奠定了未來德國空軍的基礎,並在1936至1938年期間擔任空軍參謀長。二戰期間,凱塞林指揮空軍參與了波蘭戰役、法國戰役、不列顛戰役和巴巴羅薩行動;他亦曾擔任南方戰區總司令,指揮地中海戰役和北非戰場全部的德軍部隊;在盟軍登陸義大利後,凱塞林也組織部隊進行極為頑強的抵抗,一直到1944年10月意外受傷;在二戰最後幾天裡,凱塞林還擔任德軍西線總司令。凱塞林的軍事才能與成就甚至贏得了盟軍的尊敬,但其名聲也因為屬下部隊在義大利的屠殺行徑而受損。

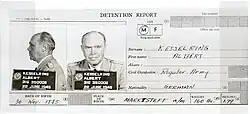

戰後,凱塞林遭判戰爭罪,並判處死刑,但隨後赦免為無期徒刑。由於媒體宣傳與政治因素,官方對外聲稱因「健康理由」而將凱塞林於1952年釋放。凱塞林也是僅有的3位出版個人回憶錄的納粹德國陆空軍元帥之一,其書名為《当兵直到最後一天》(Soldat bis zum letzten Tag)。

早年

阿爾貝特·凱塞林在1885年11月30日出生於巴伐利亞的马克特施泰夫特鎮[註 2]。父親卡爾(Karl Adolf Kesselring)是學校校長,也是小鎮議員。凯塞林的母亲罗莎則是卡尔的隔代表亲[1]。凯塞林家族自1688年起就在马尔克茨特夫特經營酿酒事業,他也在當地度过少年时期[1]。

1904年,凱塞林到拜羅伊特公立學校求學,畢業後加入德意志帝國陸軍服役。服役期间,他選擇到軍官學校學習,之後在巴伐利亞第2徒步砲兵團服役,於梅斯當地的要塞服務。凱塞林在當地待到1915年,此間還於1905年至1906年到軍事學院學習,并在隨後晉升為中尉。1909年至1910年,凱塞林還於慕尼黑的砲兵和工兵學校就讀[4]。

1910年,凱塞林與露意絲(Luise Anna Pauline Keyssler)結婚;1913年他們收養凱塞林的堂兄弟庫爾特(Kurt Kesselring)的兒子萊納(Rainer)為養子[5]。1912年,凱塞林完成了飛行船部門之氣球觀測員訓練[註 3][1]。在戰術與技術的相互作用方面,因為凱塞林有豐富的專業知識,其上司曾考慮將他派至砲兵與工兵學校擔任講師[6]。

第一次世界大戰

第一次世界大战开始后,凯塞林随部队驻扎洛林。1914年底,凯塞林调赴德意志帝国第6军属下巴伐利亚第1师[7]。1916年5月19日,凯塞林晋升为上尉[8]。同年,他又改调往巴伐利亚第6师[7]。凯塞林在阿拉斯戰役中崭露头角,凭巧妙的战术阻止了英军的进攻[9]。由于他在西线的卓越表现,凯塞林先后获得了二等和一等铁十字勋章[8]。

尽管未曾在巴伐利亚军事学院学习,但在1917年,凯塞林仍奉派至總参谋部服勤,之後又調任东线的巴伐利亚预备役第一师参谋。1918年1月,凯塞林再度回到西线,成为巴伐利亚第二军和第三军的一名参谋[7]。

战间期

在第一次世界大战结束后,按照凡尔赛和约的要求,凯塞林所在的纽伦堡驻军巴伐利亚第三军遭解散[10]。由于与当地自由军团的一位领导人发生争执,凯塞林遭控卷入一起针对巴伐利亚第三军指挥官的兵变,结果被捕入狱。不久后凯塞林就獲釋,但他的上级汉斯·泽勒少校责备他“缺乏应有的判断力”[11]。

1919年到1922年间,凯塞林在第24砲兵团担任砲臺指挥。1922年10月1日,他加入了魏玛共和国国防军,并就职于位处柏林的国防部军事训练科。1929年,凯塞林又回到巴伐利亚,在慕尼黑出任第七军区指挥官[12]。在国防部工作期间,凯塞林参与了军队的组织工作,着力削减冗员,以期在资源有限的条件下增强军队的战斗力。他协助重组了军事装备科,为新型武器装备的研究开发工作打下了基础[13]。1924年,他参与了对苏联的秘密军事干涉,以及制定于1923年-1924年间、关于建设包括102个师的军队的所谓“大计畫”[14]。在于国防部经历了短暂的瓶颈期之后,凯塞林在1930年晋升中校,并在德累斯顿的第4砲兵团服务了两年[13]。

1933年10月1日,凯塞林很不情愿地离开了陆军,出任航空军需管理部门主管(Reichskommissariat für die Luftfahrt)[註 4],并晋升为上校[16]。作为部门主管,凯塞林不得不四处寻找人手充实自己的部门。他参与重建了德国的航空工业,兴建秘密工厂,并与实业家和航空工程师建立了良好的关系[17]。1934年,凯塞林官升少将,又在1936年升为中将。像纳粹德国的其他将领一样,凯塞林也从希特勒那裡领取私人津贴,他领取的6000马克在当时绝非小数目[18][註 5]。

在航空部门任职时,凯塞林逐渐意识到,要管理好飞行员,就必须要有关于飞行各方面的第一手知识。因此,在48岁时,他开始学习飞行。虽然说,他的学习成果既赶不上资深飞行员,亦不及新进飞行员,但他并不在意,并以之激励自己[17]。凯塞林能够驾驶多种单引擎和多引擎飞机,并且在1945年3月之前,每个星期都会飞上个三、四天[20]。有时候,他的飞行路线会经过奥拉宁堡、达豪和布痕瓦尔德的集中营[21]。

在瓦尔特·韦佛中将坠机身亡之后,凯塞林于1936年6月3日出任纳粹德国空军参谋部部长。凯塞林壮大了德国空军,为其装备了Bf 109战斗机和Ju 87俯冲轰炸机等新机型,并发展了伞兵部队[22]。

像许多陆军出身的军官一样,凯塞林對空军看法也是倾向于負責“提供战术支援,辅助陆军行动”[23],然而他與漢斯-于爾根·施通普夫兩人時常被批評為導致德國空軍發展不健全、过于注重密接支援而忽略戰略轟炸能力的元兇。不过,近接地面支援行动的主要倡导者其实是两名资深专业飞行员——胡戈·施佩勒和汉斯·耶顺内克。因此,德国空军之所以较常参与陆地支援行动,并非是由于来自陆军的压力,或是缘于空军的领导者出身于陆军(比如凯塞林)。事实上,截击和密接支援行动比较符合德国空军既有的战争观念,即进行地空协同的联合作战,而不是独立执行战略任務[24]。此外,德国空军的许多指挥官都相信,中型轰炸机已经足以针对德国最有可能的敌人——英国和法国,执行战略轰炸任务了[25]。

在擔任空軍參謀長期間,凱塞林的主要任務是支援西班牙內戰中德國兀鷹軍團的行動,然而他的任期卻因与上司艾爾哈德·米爾希航空兵上將的一些个人和工作层面的衝突而中斷,为此凱塞林要求辭職[22]。德國空軍總司令赫爾曼·戈林对此表示默許,並將凱塞林調任德累斯頓第3航空行政區長。1938年10月1日,凱塞林晉升航空兵上將,成為第1航空隊司令,駐紮於柏林[26]。

第二次世界大戰

波蘭

在引爆第二次世界大戰的波蘭戰役中,凱塞林的第1航空隊負責支援由費多爾·馮·波克上將所指揮的北方集團軍。雖然凱塞林並非波克的部下,但他與其密切合作,并在許多方面聽從波克的命令,以适应地面戰爭的需要。凱塞林對地面部隊盡可能提供密接支援,並集中可用的空中兵力在關鍵處(如布楚拉戰役)发挥空军的灵活性。他也試圖藉由一系列對波蘭首都華沙的轟炸行動來切斷波軍的交通线,結果卻發現即使是重達一噸的炸彈也未必能將橋樑炸毀[27]。

凱塞林曾於波蘭遭其空軍擊落過。在整个二戰期间,他一共經歷五次擊落[28]。為表揚凱塞林於波蘭戰事的表現,希特勒親自为之頒發騎士鐵十字勳章[27]。

西方戰役

凱塞林的第1航空隊並未參與即將發起的西方戰役準備事務,相反地,該單位仍駐於東線,负责在佔领下的波兰建立新的空軍基地和空襲防護網。然而,在一架攜有德軍入侵計畫文件的飛機迫降於比利時後(即知名的梅赫倫事件),戈林解除了第2航空隊司令海姆勒·費爾梅航空兵上將(Hellmuth Felmy)的職務,並任命凱塞林接替該職。後者於隔天(1940年1月13日)飛抵他位於明斯特的新指揮部。費爾梅的參謀長約瑟夫·卡姆胡伯少將(Josef Kammhuber)亦遭解職,凱塞林任用了自己的參謀長——威廉·史佩爾(Wilhelm Speidel)[29]。

抵達西線後,凱塞林獲知第2航空隊的任務是支援波克的B集團軍。他從費爾梅那裡繼承了一份複雜的空中入侵計畫,上頭記述佔領「荷蘭堡壘」地區的海牙與鹿特丹的橋樑與機場的空降行動计畫,该计畫的日程表中有几个小时的行动精确到分钟。傘兵部隊由航空兵上將庫爾特·斯圖登指揮,作戰的成敗在於是否能與機械化部隊快速取得聯繫。為了達成這個目標,凱塞林向波克承諾將會盡可能提供充分的密接支援。然而,空中與地面作战将同時開始,因此不會有時間去壓制負責防守的荷蘭空軍[30]。

荷蘭戰役於1940年5月10日開始。雖然最初的空中作戰頗為順利,凱塞林的戰鬥機與轟炸機部隊在對上弱小的荷蘭空軍時也佔了上風,但傘兵部隊則在海牙與鹿特丹遭逢激烈的抵抗。1940年5月14日,為了回應斯圖登的援助請求,凱塞林下令轟炸鹿特丹市中心,结果引發大火,造成城市多處毀壞[31]。

1940年5月14日,荷蘭投降。第2航空隊繼續試著攻下比利時的新機場,同時也不忘為快速前進的陸軍部隊提供支援。法國戰役的進展十分順利,海因茲·古德里安裝甲兵上將於1940年5月13日在色當強渡默茲河。為了支援此突破行動,凱塞林轉移了麾下沃尔弗拉姆·冯·里希特霍芬中將的第8航空軍至第3航空隊[31];到了5月24日,盟軍部隊一分為二,且僅剩下敦克爾克一個海港還在其控制之下,而德軍離該地只有15公里遠。然而當天格特·馮·倫德施泰特大將下令停止進攻[32],這在凱塞林看来是一個「致命的錯誤」[33]。德國陸軍按兵不動,阻止盟軍撤出敦克爾克的負擔便全落到了凱塞林的飛行員肩上,但其攻擊又因為惡劣的天氣和英國皇家空軍所擾[34],结果盟軍最終得以将大部分的兵力成功撤離敦克爾克。1940年7月19日,凱塞林因其在西方戰役中的表現而晉升元帥[35]。

隨著德軍於法國戰場獲得的勝利,凱塞林的第2航空隊投入到争夺英國制空權的不列顛戰役中。該單位最初負責進行英格蘭东南部與倫敦的轟炸行動,但隨著戰爭情勢發展,任務也逐漸變成仅執行晝間轟炸,夜間轟炸行動则多由施佩勒元帥的第3航空隊分担。凱塞林規劃執行了許多轟炸作戰,包括1940年11月對考文垂的「閃電」轟炸行動[36]。凱塞林所部戰果累累,但遲遲未能對英國本土進行決定性的一擊,也沒有取得決定性的勝利。德國空軍利用空中力量本身具有的灵活性,開始頻頻變更目標[37]。

入侵蘇聯

儘管已编入進攻蘇聯的序列,凱塞林的第2航空隊仍在西線留到1941年5月。這一方面是为了蒙蔽蘇軍,另一方面是因為直至6月1日德軍預定進攻日時,其位于波蘭的機場設施尚不完备。在德軍於1941年6月22日發動「巴巴羅薩作戰」入侵蘇聯时,这些设施已经部署完毕[38],于是凱塞林於華沙郊區的拜拉尼(Bielany)建立了他的新指揮部[39]。

第2航空隊於此作戰中的任務是支援由波克所指揮的中央集團軍,兩人再度延续了以往的密切合作。凱塞林的任務是在支援地面行动的同时,尽快取得空中优势,并在可能的情况下取得制空权[40]。為此,他擁有一支計有1,000架飛機兵力的龐大航空隊,約佔德國空軍總兵力的三分之一[41]。

當德軍發動攻擊後,蘇聯空軍的大量飛機仍停放於地面上。苏军还執行了錯誤的戰術,如用陣型不全、沒有護航的轟炸機迎战維持標準間距的德軍機群,结果造成了更大的损失。根據凱塞林的報告,在作戰開始的頭一週時間裡,第2航空隊共在空中與地面擊毀了2,500架蘇聯飛機,然而戈林質疑報告的真確性,命令部下重新檢查。随着德軍的推进,德国方面已可直接於地面清點擊毀的飛機數量,才發現報告中估計的數量太低[42]。幾天後,凱塞林已可以乘坐Fw 189偵察機於前線獨自飛行了[43]。

在取得制空權後,第2航空隊轉而支援地面部隊的作戰,特別是保護持續向前延伸的裝甲部隊攻擊矛頭之側翼,以确保裝甲部隊能快速推進。當敵軍反攻時,凱塞林投入全部兵力予以打擊[44]。此時陸軍已充分信任空軍支援的價值,但也有太過依賴之傾向。凱塞林当時必須說服陸軍,让空中支援的力量都集中投入重要地區[45]。凱塞林也試著透過新式戰術來提高部隊的空中聯合作戰能力,並任命了馬丁·費比格上校(Martin Fiebig)為近距空中支援的特別指揮官[46]。到7月26日,凱塞林報告共摧毀了蘇軍165輛坦克、2136台車輛和194門火砲[47]。

1941年後期,第2航空隊支援了德軍對蘇聯首都莫斯科的最後進攻,代号「颱風作戰」。德国空軍攻擊莫斯科的行動極為冒險:就如先前的英國一样,該市有著良好的全天候機場,德国空军除了要對抗蘇聯戰鬥機外,還需應付駐於該地的大量防空砲[48];而自10月起,極差的天候不僅嚴重妨礙了地面部隊的作戰,更讓空軍難以執行任務。儘管如此,第2航空隊還是執行了數個重要的偵查、密接支援、空中補給和空中截擊任務[49]。

地中海與北非戰區

1941年11月,凱塞林受任為南方戰區總司令,並連同其第2航空隊的幕僚們一起轉調義大利。後者暫時充當了南方戰區指揮部的人員,且直到1943年1月,凱塞林才真的有一支戰區指揮部和第2航空隊分開的幕僚團。在戰區總司令的位置上,凱塞林直接向德國最高統帥部負責,並指揮該區所有的陸海空三軍部隊,但起初這樣的安排意義不大,因为絕大多數的德軍第一線作戰單位都由義大利控制[50]。

凱塞林努力地組織和保護供應北非德義裝甲軍團資源的補給船隊,於當地建立了穩固的空中優勢,並使英軍無力出動潛艇與飛機打擊軸心軍船隊的地中海基地——馬爾他島。若缺乏船隊攜帶的物資(特別是油料),軸心軍將無法於北非遂行其作戰。透過凱塞林的成功管理和應變之計,埃爾溫·隆美爾大將在利比亞的德意志非洲軍獲得的補給量大增[51]。由於軍力的提昇,隆美爾準備攻擊加查拉一帶的英軍,而凱塞林則策划了「大力士作戰」,以義大利第185「閃電」空降師和雷姆克傘兵旅自海上與空中攻擊馬爾他,希望借此確保軸心國與北非的補給與聯絡線暢通[52]。

在加查拉戰役中,隆美爾將其指揮的部隊分成兩部:一部是隆美尔亲自指挥的德意志非洲軍的摩托化单位和義大利第20摩托化軍,负责迂回到奈爾·李奇中將(Neil Ritchie)的第8軍團之南翼;另一部是路德維克·克呂維爾裝甲兵上將(Ludwig Crüwell)指揮的義大利第10與第21軍的步兵,负责拖住英國第8軍團的其余部队。這樣的指揮安排到了1942年5月29日出現問題——克呂維爾為英軍所俘。由於缺乏足夠資歷的將官,凱塞林臨時接掌其部隊「克呂維爾集群」的指揮權。在他以Fi-156鸛式連絡機飛去開會時,遭到地面上拦截德军交通线的英軍開火射擊,於是凱塞林呼叫所有可用的斯图卡和攻擊機對其發動空襲。他的攻擊相當成功,英軍損失慘重,被迫撤退[53]。

而後,隆美爾與凱塞林針對前者在比爾·海乾姆戰役的表現起了衝突,隆美爾最初的步兵突擊行動未能佔領這個由馬里·皮耶爾·孔尼根將軍(Marie Pierre Koenig)指揮的自由法國第1旅固守、位处英軍加查拉防線南部樞紐的重要區域。隆美爾曾要求過空中支援,但仍無法突破該區的防守,凱塞林認為原因是地面部隊和空中攻擊協調不佳。但即使如此,德軍仍在6月10日佔領比爾·海乾姆,更令凱塞林印象深刻的是隆美爾於6月21日成功佔領了托布魯克,為此前者自希臘和克里特島調來了額外的飛機兵力[54]。由於其在北非的表現,凱塞林於1942年7月18日获授橡葉帶劍騎士鐵十字勳章[55]。

在托布魯克的勝利之後,隆美爾不理會凱塞林的反對,直接去說服了希特勒授權他對埃及(而非馬爾他島)發動攻擊[56],因此原要投入大力士作戰的傘兵部隊改託至隆美爾手中[57]。最初的攻擊行動頗為順利,隆美爾在梅爾沙-馬特魯再度獲得了勝利,但之後正如凱塞林曾警告過的那样,德軍後勤能力已到極限,最終造成第一次阿拉曼戰役、阿拉姆哈勒法戰役和第二次阿拉曼戰役一連串的災難性後果[58]。凱塞林認為,在指揮軍級規模的機動部隊時,隆美爾是一位偉大的將軍,但在指揮規模更大的部隊时,则顯得太過情緒化,且反覆無常。隆美爾在非洲戰事的最後階段精神崩潰,并因意氣消沉而住院。對凱塞林來說,这即證明了他的看法[59]。

凱塞林曾於1942年9月暫認為最高統帥部長威廉·凱特爾的繼任人選,並讓弗里德里希·保盧斯接替阿爾弗雷德·約德爾為其作戰部長,可见希特勒对凯塞林十分器重。然而希特勒最终认为,凯塞林和保卢斯在现有岗位上都脱不开身[60]。1942年10月,凱塞林受權指揮該戰區除了隆美爾的德義裝甲軍團外的所有北非德軍部隊,属下包括駐於義軍最高統帥部(Commando Supremo)、可說一口流利義大利語的聯絡官艾諾·馮·林泰稜步兵上將(Enno von Rintelen),以及駐巴爾幹半島和希臘的德軍。1942年底,希特勒創建了由威廉·李斯特元帥指揮的集團軍,将凱塞林调任「李斯特東南戰區總司令」(List Oberbefehlshaber Südost)[61]。

突尼斯

1942年11月初,盟軍發動「火炬作戰」登陸法屬北非,凱塞林的部隊顿时身陷危機。他命令前非洲軍司令、在阿拉姆哈勒法戰役受傷治癒後的瓦爾特·內林裝甲兵上將前去突尼斯接管新成立的XC軍,令之在突尼斯建立一個橋頭堡,然後盡可能地向西推进,以取得可遂行機動戰迂迴的空間[62]。是年12月,凱塞林已取得了北非戰場最後的局部勝利,而盟軍最高統帥德懷特·艾森豪上將不得不承認火炬作戰最後階段的目標已經失敗,必須再經過歷時更長的激烈戰鬥才可將軸心軍完全趕出突尼斯[63]。

由於德意兩軍夺回了主動權,凱塞林期望能發動新攻勢,將盟軍趕出北非。在之後的凱賽林隘口戰役他的部隊也成功地重擊了盟軍,但因为後者的強烈抵抗和軸心軍犯下的一連串錯誤,攻勢最終只得告一段落[64]。此時凱塞林試著集中他部隊所需物資,而后由西西里運到北非,但因為盟軍飛機與潛艇的不斷打擊,最终收效甚微。盟軍於4月的進攻最終取得突破,軸心軍在突尼斯的防守全面崩潰,德義兩軍共275,000人成為俘虜,如此災難性的損失僅次於史達林格勒戰役。即便如此,凱塞林還是於突尼斯成功拖住了盟軍6個月的時間,使其不得不將入侵法國北部的時間自1943年中推迟到1944年中[65]。

西西里島

凱塞林預料盟軍下一步將會入侵西西里島,因为若選擇該島為目標,盟軍便可自馬爾他和突尼斯出動戰鬥機支援登陸行動[66]。為此,凱塞林向義大利增援了6個岸防師、4個機動師和2個德軍機動師——第15裝甲擲彈兵師和赫爾曼·戈林裝甲師,而這兩個德軍師都是在突尼斯覆滅後重建的單位[67]。凱塞林很清楚,這樣的兵力足夠抵擋盟軍小型的登陸,但不可能抵擋规模龐大的入侵行動。因此,他把希望寄託在當盟軍一旦開始登陸西西里島時就立即反擊,为此他對戈林裝甲師師長保羅·康拉勒上校(Paul Conrath)下令,一旦發現盟軍入侵艦隊的蹤跡,無論是否有取得該島指揮官阿爾弗雷多·古佐尼大將的同意,都要立即攻擊[68]。

凱塞林希望德軍的U艇可以重挫盟軍的入侵艦隊,但它們战果寥寥[69]。7月4日至5日,U-953擊沉了兩艘美国戰車登陸艦(LST),U-375則擊沉三艘英國運輸船;7月10日,U-371則擊沉了自由轮和油輪各一艘[70]。由於盟軍強大的空中兵力,原駐於當地、自7月起由里希特霍芬指揮的第2航空隊,迫於情勢而将大部分飛機撤至歐洲大陸[68][71]。

自1943年7月10日入侵西西里島起,盟軍即遭遇堅強的抵抗,一架Ju 87擊沉了美方的馬多克斯號驅逐艦(Maddox (DD-622))[72]、一架Bf 109则擊毀一艘戰車登陸艦[73]、一艘滿載彈藥的自由輪也遭Ju 88轟炸機攻擊而起火,不久後爆炸,但無人陣亡[74]。由於不知道古佐尼將軍已經在7月11日下令反擊,凱塞林繞過一連串的指揮體系,直接命令戈林裝甲師立刻在當天全力攻擊,務必要在美軍將大量裝甲車輛與火砲送上岸前將其趕入海中[75]。雖然凱塞林的部隊給予了美軍重創,但沒有成功守住美軍預計会佔領的登陸地[76]。

凱塞林於7月12日飞赴西西里視察該島狀況,判斷部隊只能繼續拖延盟軍的挺進,但無法長久守下去,遲早要撤退。儘管如此,凱塞林還是於7月15日派第29裝甲擲彈兵師增援西西里島。7月16日,凱塞林搭乘飛艇至西西里島,授令予當地的德軍高級將領——漢斯-瓦倫丁·胡貝裝甲兵上將。儘管違反了德國空軍的準則,但由於無法給胡貝更多空中支援,凱塞林還是交付他重型防空砲單位,以便固守該島。最終,凱塞林又成功地拖住盟軍一個月的時間,盟军一直到8月17日才佔領西西里岛[77]。

在盟軍完全佔領該島前一週(即8月10日起),凱塞林已開始進行部隊的撤退行動,這可能也是這場戰役中德軍最為成功的行動。儘管盟軍在陸海空三方面皆享有優勢,凱塞林仍可撤退40,000人、96,605台各式車輛、94門火砲、47輛戰車、1100噸的彈藥、970噸的燃料和15,000噸的儲備物資。在他的指揮下,德軍達成近乎完美的三軍協同作戰,而他的對手艾森豪威尔則沒有做到這一點[78]。

盟軍入侵義大利本土

隨著西西里島的陷落,德軍最高統帥部擔憂義大利將退出戰爭,但凱塞林仍舊相信義大利將繼續戰鬥[79]。最高統帥部認為凱塞林與林泰稜和義大利政府走得太近,便開始對其冷處理,並派遣隆美爾至義大利北部、斯圖登至羅馬。最高統帥部下令,一旦義大利倒戈,斯圖登的第1空降軍要立刻佔領其首都[80]。1943年7月25日,貝尼托·墨索里尼的權力受到剝奪,最高統帥部與隆美爾开始計畫以武力佔領義大利全國,並解除義大利軍的武裝,而凱塞林當時還未聽過該計畫[81]。

在諮詢過隆美爾和約德爾的意見後,希特勒认为若无義大利军队的协助,德军将无法固守意大利半岛[81]。凱塞林接到命令,離開南義大利,前去北部将他的C集團軍与隆美爾的B集團軍整合,并交由隆美爾指揮。而後凱塞林預定轉調至挪威[82]。凱塞林認為這將使德國南部直接暴露於自義大利起飛的盟軍轟炸機攻擊之下,後者部隊更可一路突破,推進到波河河谷(Po Valley),因而對德軍高層將放棄義大利的打算感到震驚,感觉這樣的放棄行動完全沒有必要。由于相信盟軍的作戰不會超過其空中掩護的範圍(最遠距離只到薩萊諾而已),凱塞林確信,羅馬可以一直守到1944年的夏天。1943年8月14日,凱塞林提出辭呈[83]。

此時,駐義大利的最高親衛隊與警察軍官——卡爾·沃爾夫親衛隊上將(Karl Wolff)干預了凱塞林與希特勒的關係。沃爾夫表示,隆美爾「在政治上不可靠」,並聲稱凱塞林在義大利南部是防止該國更早倒戈的重要因素。考慮到沃爾夫的意見,希特勒拒絕了凱塞林的辭呈[82]。

9月8日,義大利退出戰爭。出于对盟軍將於該處發動一場海空入侵行動的預計,凱塞林立刻行动,控制了羅馬。凯塞林命令第3裝甲擲彈兵師與第1空降師迫近該城,並企圖借突襲將義大利陸軍參謀部整個封鎖於蒙泰羅通多中,但並未成功。雖然凱塞林的2個德軍師必須面對5個義大利師,且後者之中又有2個裝甲師,但他仍成功將義軍擊退,在两天之内占领了罗马[84]。

另一方面,希特勒派遣大量德軍橫掃義大利,迅速解除了後者的武裝。在隆美爾B集團軍之負責區域,除了願意加入德軍共同對抗盟軍者外,意军皆送往德國強迫服勞役;而在凱塞林控制下的地區,則是解除其武裝後,讓義大利士兵自行回家。義軍將領哥薩卡(Gonzaga)由於拒絕將其第222岸防師解除武裝,而立刻由德軍槍殺。第184「雨雲」空降師大部加入德軍一方,而後成為了第4空降師的組成基底[85]。希臘島嶼凯法利尼亚岛上,在凱塞林沒有下令的情況下,第33山地「阿奎」師(Acqui)的5,000名義軍士兵遭德軍屠殺[86]。9月12日,德军突击队在親衛隊中校奧托·斯科爾茲內的指挥下执行了由斯圖登策划的「橡樹行動」,将墨索里尼救出。這個行動細節安排極為謹慎,刻意不讓凱塞林知道,但後者仍知道了此次行动。希特勒評價说,「面对當地那些天生的叛徒,凯塞林显得太過正直了」[87]。

随着德军的大量进驻,此時義大利實際上已是一個處於佔領下的國家[88]。義大利试图倒戈的举动令盟軍與德軍皆極為蔑視,這對後來的局勢發展亦有相當影響[89]。

薩萊諾

雖然凱塞林已無實際上的指揮權,但他仍想繼續戰鬥[90]。在1943年9月的薩萊諾戰役中,凱塞林與海因里希·馮·菲廷霍夫大將的第10軍團發動一場對盟軍的全面反攻[91],令後者傷亡慘重,並迫使其於多處地區後撤,盟軍指揮官甚至一度考慮全面撤退[92]。由於德軍機場距離當地不遠,第2航空隊便於1943年9月11日在萨莱诺上空出动了120架飛機[93],使用弗里茨X反艦飛彈擊中了盟軍的戰艦「戰恨號」、「烏干達號」與「沙凡那號」兩艘巡洋艦,而一艘自由輪則在14日遇襲而沉,另有一艘於隔天受損[94]。然而盟軍海上艦隊火力大大重創了前線推進中的德軍單位,加之盟軍部隊的強烈抵抗和英國第8軍團的挺進,德軍最終未能將盟軍趕回海上。1943年9月17日,凱塞林允許維廷霍夫命令部隊停止攻擊並撤退[95]。

雖然凱塞林在此戰鬥中被擊退,但也成功爭取到了寶貴的時間。在此期间,凱塞林違反上級命令,建造了一連串可供德軍固守的據點,包括「沃土諾」、「巴以巴拉」和「伯恩哈特」三道防線[96]。經過歷時一個月的艱困戰鬥後,盟軍於1943年11月才挺進到凱塞林的主防線——古斯塔夫防線[97]。凱塞林在回憶錄中表示,若他當初能獲得隆美爾手下處於「無用」狀態下的部隊,他的防線可以更完善[98]。

1943年11月,凱塞林與希特勒會面,並為其評估義大利戰場的樂觀情勢,表示他可以在羅馬以南的冬季防線擋下盟軍,給了希特勒一劑強心針。此外,凱塞林進一步承諾,他可以将盟軍推進至亚平宁山脉的時間迟滞至少六個月。因此,希特勒於1943年11月6日命令隆美爾與其B集團軍指揮部遷往法國負責當地的大西洋堡壘,準備抵抗盟軍預計1944年春季发动的登陸攻势。11月21日,凱塞林恢復了義大利戰區所有德軍的指揮權,並兼任南部戰區總司令,連同C集團軍也在其指揮之下[99]。希特勒後來解釋道:「我一直指責凱塞林,認為他看待事情過於樂觀……結果已證明了隆美爾錯了,我没有解除凯塞林职务的决定则是正确的;我曾認為凱塞林是個不可信的政治空想家,也是個軍事上的樂觀主義者。依我看来,欠缺樂觀的軍事領導是不可行的。[100]」

1943年12月2日當夜,德國空軍出動102架Ju 88轟炸機前去空襲巴里港,取得了顯著的成功。德軍利用大量散佈的金屬薄片迷惑了盟軍的雷達,發現港口中擠滿燈火通明的盟軍船艦,結果造就了盟軍自珍珠港事件以來最為慘重的空襲后船艦損失。有兩艘彈藥船和一艘油輪被擊中,港內油料燃燒引發大火,彈藥也跟著爆炸。還有16艘船艦遭德軍擊沉,另有8艘受到擊損,結果該港三週内都无法履行作戰功能。此外,其中一艘遭擊沉的船艦——約翰·哈維號,在遭到攻擊時,所載的大量有毒芥子氣泄漏了,结果形成一片毒霧,壟罩了該港[101]。

卡西諾和安齊奧

盟軍試圖在1944年1月的卡西諾戰役中突破古斯塔夫防線,並於初期獲得了成功:英國第10軍突破僅由德軍第94步兵師防守的防線區段,從而危及到了整個德軍第10軍團的正面。與此同時,凱塞林又接獲了一個警告,了解到盟軍即将發動一场兩棲攻擊,於是趕緊将後備的第29與第90裝甲擲彈兵師調集至卡西諾前線。通过派遣這兩單位,前線的局勢终归穩定,但由此羅馬驻军减少,守備也有所削弱。在盟軍登陸安齊奧時,凱塞林已感到力不從心[102]。

雖然略有措手不及,凱塞林仍快速集結兵力,調來駐義大利北部、由艾貝哈德·馮·馬肯森大將指揮的第14軍團,再從卡西諾前線抽調第29與第90裝甲擲彈兵師,并從第10軍團抽調来第26裝甲師,最高統帥部也從其他戰場調來一些師,以期控制局勢。到了二月,凱塞林終於能對盟軍登陸的安齊奧發動攻擊,但他的部隊實力不足以粉碎敵軍的灘頭陣地,情勢僵持不下,對此他归咎於自己、最高統帥部和馬肯森犯了幾個原可避免的錯誤[103]。

另一方面,在卡西諾艱苦戰鬥的盟軍於1944年2月終於即將突破利里谷[104]。為了守住「卡西諾堡壘」,凱塞林於2月26日調來了訓練完善、實力完整的德軍第1空降師[105]。結果整個三月裡,盟軍付出大量的傷亡和龐大的彈藥消耗,但仍無法突破古斯塔夫防線[106]。

1944年5月11日,英軍將領哈羅德·亞歷山大發動了「王冠行動」,終於突破了古斯塔夫防線,德軍第10軍團也不得不撤出,行動中第10軍團與第14軍團之間一度出現缺口,有讓盟軍圍殲的危險。因此,凱塞林將馬肯森解職,由約阿希姆·雷梅爾森裝甲兵上將取而代之。對德軍來說幸運的是,由於美軍的馬克·克拉克中將過分專注於佔領羅馬的行動,而未考慮到自軍目前擁有的優勢,才令第10軍團有機會可撤到下一條防線—拉西米恩防線,與第14軍團合流,再進行撤離行動[107]。

由於凱塞林於這些作戰中的表現,希特勒於1944年7月19日在東普魯士拉斯滕堡的狼穴基地授予其鑽石橡葉帶劍騎士鐵十字勳章。隔天,狼穴發生了試圖刺殺希特勒的政變行動[55],凱塞林當晚自戈林那裡獲得此消息[108],接著如同許多的德軍高級將領,凱塞林發了一通電報給希特勒,重申其對後者的忠誠[55]。

整個1944年7與8月,凱塞林又打了一場頑強的後衛戰,並逐步將軍隊撤至座落於佛羅倫斯北部的另一條主防線—哥德防線。在該地,凱塞林完全遏止了盟軍的攻勢[109]。在9月與10月期間的激烈戰鬥中,凱塞林自己也受了傷:1944年10月25日,路邊飛出的砲彈破片擊中凱塞林的座車,他本人頭部與臉部受到重傷,之後直到1945年1月才回去指揮[110]。

保護義大利人與文化財產的行動

由於凱塞林的干涉,許多深具藝術歷史背景的義大利城市免遭戰火破壞,其中包括羅馬、佛羅倫斯、錫耶納和奥尔维耶托;在某些情況中,則下令在諸如義大利知名古蹟「老橋」等處裝設詭雷,而非予以炸毀。然而其他同樣歷史悠久的佛羅倫斯橋樑則在凱塞林的命令下摧毀,除了用於誘殺盟軍的老橋外,該橋兩端的建築物皆予以摧毀,以延缓盟軍跨越阿諾河。另外,凱塞林也支持將羅馬與基耶蒂設為不設防城市的決定。其实,就防守台伯河而言,罗马城有着很高的战术价值。由于这些城市並未進行「非軍事化」的行動,並仍是政府與工業中心,盟军未曾承认其不设防声明。故在德軍不停發出《不設防宣言》的情況下,盟軍仍轟炸了罗马超过50次,佛羅倫斯也遭到过空袭。在這種情況下,不設防城市的地位變得毫無意義[註 6]。

卡西诺山(Monte Cassino)的修道院是一处绝佳的观测点,但为了保护这座建筑,凯塞林没有赋予其军事用途。但因为盟军不相信德军没有利用这座修道院来充当炮兵观测点,凯塞林的努力终告失败:1944年2月15日清晨,142架B-17空中堡垒轟炸機、47架B-25米切尔型轰炸机和40架B-26 中型轰炸机向修道院投掷了1150吨的高爆炸药和燃烧弹,将这座颇具历史的修道院化作一片瓦砾[112]。凯塞林知道,一些从卡西诺山转移走的艺术品最终落到了嗜好收藏文物的戈林的手中[113],他也曾将一些洗劫文物的士兵枪决[114]。德国人拒绝让意大利政府接管艺术品,因为他们担心“意大利人会把它们都卖给瑞士”。1945年盟军的一份调查报告显示,意大利的文化珍宝在战争中所受损失较小。由于凯塞林对文物的个人兴趣与所做努力,大量的艺术品得以幸存[115]。

戰爭罪

1944年3月22日至23日,一支由15人構成的美國战略情报局部隊自其海軍的PT艇出擊,搭乘氣墊船登陸利古里亞,執行金尼二號行動(Operation Ginny II),準備爆破兩個重要的鐵路隧道入口[116],但隨後便遭比其更小股的德意聯軍部隊逮捕[117]。3月26日,軸心軍根據在迪耶普戰役後希特勒所發布的《突擊隊命令》而將他們處決[118][119]。其中,德國步兵上將安東·多斯特勒(Anton Dostler)負責簽署處決命令,因而在戰後定罪,並於1945年12月1日槍決。

1944年3月23日,33名讲德语的、来自義大利省份波爾扎諾的波森警察團警察和3名義大利平民在羅馬市中遭到炸彈袭击與槍擊而身亡[註 7]。希特勒批准了負責區域涵蓋羅馬的第14軍團指揮官馬肯森的建议,宣称每有一名警察身亡即處決十名義大利人以儆效尤,而這個任務則落到了親衛隊上將海柏特·卡普勒(Herbert Kappler)身上。由於卡普勒找不到足夠的死囚,他因而改用猶太人戰俘,甚至直接在街頭擄人,此大規模處決事件稱作「安瑞帝涅屠殺案」(Ardeatine)[121]。

1944年6月4日,正值凱塞林要與其部隊自羅馬撤至哥德防線之时,盟軍佔領羅馬,凱塞林顿时身陷險境。此時德軍的部隊容易遭遇到義大利游擊隊的攻擊。哈羅德·亞歷山大將軍透過廣播宣傳意大利人对德軍应「見一個殺一個」。凱塞林對此的回應措施是授權使用大量火砲武器、手榴彈、地雷發射器、裝甲車、火焰發射器和其他各式武器來對付游擊隊[122]。凱塞林還發出一道特別命令,將特別赦免「行使超過一般標準措施」的士兵[122]。爾後德軍執行了數次強硬的屠殺,而這些是否應歸咎於凱塞林的強硬命令則頗有爭論。這些屠殺行動涉及部队与发生时间、地点如下:

- 戈林裝甲師:[36]

- 1944年4月,於斯蒂亚

- 1944年6月,於奇維泰拉伊恩瓦爾迪基亞納

- 1944年7月,於布奇内

- 第26裝甲師:[123]

- 1944年8月23日,於福塞奇歐沼澤(Padule di Fucecchio)

- 第16全國領袖裝甲擲彈兵師:[124]

- 1944年8月,於斯坦澤瑪聖安納(Sant'Anna di Stazzema)

- 1944年9月與10月,於马尔扎博托

1944年8月,德国驻意大利社会共和国大使鲁道夫·哈恩(Rudolf Rahn)告知凯塞林,墨索里尼对屠杀意大利公民提出了抗议。作为回应,凯塞林在8月21日谴责了“败坏国防军声誉和纪律的行为”、“德军不应当再进行报复行为”。针对墨索里尼特别提出的几期事件,凯塞林还下令进行彻查。1944年7月21日至1944年9月25日,德军共在对抗游击队的战斗中阵亡624人、负伤993人、失踪872人。德军大约打死了9520名意大利游击队成员[122]。

一如他在突尼斯做的那样,凯塞林使用罗马的犹太人作为奴隶劳工修建堡垒。由于后勤工作量巨大,凯塞林需要更多的劳动力。因此,凯塞林拒绝了驱逐罗马犹太人的命令。他宣称,他没有足够的资源去执行这一命令。希特勒随即将这一任务指派给党卫队[125]。在1943年10月和1944年6月间,大约驱逐了2000名罗马犹太人,其中半数在1943年10月16日驱逐[126]。在德国占领意大利期间,德国人大约杀害了46000名意大利平民,其中包括7000名犹太人[127][128]。

中欧

从意外中痊愈之后,凯塞林立刻取代了格特·馮·倫德施泰特的位置,于1945年3月10日出任西线总指挥官[130]。上任伊始,他就告诉他的新同僚们:“好了,先生们,我就是新的V-3”[131][註 8]。当时,德军在西线的形势已经岌岌可危,因此这再次显示了凯塞林出名的乐观态度。凯塞林还描述了“清醒的”希特勒对形势的分析。希特勒认为,德军即将让苏军迎来历史性的失败,并将乘胜向西击溃盟军,将他们逐出欧洲大陆。因此,凯塞林决心“坚守”西线,直到“东线决定性时刻”的到来[132]。希特勒下令逃兵应就近找棵树吊死,凯塞林支持这一命令。一次,一名参谋想让凯塞林认清形势有多么让人绝望,凯塞林回答说,他开车穿过了整个部队的后卫区域,没看到一个吊死的人[133]。

当时,盟军和德军基本上沿着莱茵河对峙,仅有两个地区除外:美军在雷马根有一处桥头堡,德军则在莱茵河以西的萨尔和普法尔茨(Palatinate)三角地带有一处突出部。德军考虑过撤出这一三角地带,但大本营要求德军固守[134]。1945年3月13日,凯塞林第一次走访了德国国防军第1集团军和第7集团军位于该地带的总部。该集团军的指挥官保羅·豪塞爾武装党卫队大将和两位军长都断言,防守这一三角地带只会带来惨重损失,甚至全军覆没。第7集团军的汉斯·费尔伯(Hans Felber)将军认为后一种情况最有可能发生。尽管如此,凯塞林仍坚持要固守这一地区[135]。

此时,这一三角地带已经受到乔治·巴顿中将的美国第3集团军和亚历山大·帕奇中将的美国第7集团军的两面夹击。德军的阵地很快土崩瓦解,希特勒迟疑不决,但最终仍批准了后撤[134]。德国国防军第1集团军和第7集团军都遭受了惨重损失:德军伤亡113000人,而盟军只损失了17000人。不过,德军避免了包围的厄运,设法拖延阻滞,并于1945年3月25日将部队全部撤回莱茵河东岸[136]。随着德国截成两段,凯塞林在自己的G集团军群和上莱茵集团军群之外,又兼辖东线的中央集团军群、南方集团军群和东南集团军群[137]。4月30日,希特勒在柏林自杀。5月1日,卡尔·邓尼茨受命担任德国总统,并组建起弗伦斯堡政府[138]。新总统首先發布的命令即是任命凯塞林为德国南部全权代表的总指挥[139]。

混乱的投降

就在德國成立新政府的同时,凱塞林轄下的義大利戰區已開始分崩離析。早在1945年3月初,身为C集团军群指挥官的维廷霍夫與駐義大利親衛隊總司令沃爾夫就與身在瑞士的美国战略情报局主管艾倫·杜勒斯开展了名為“日出行动”的秘密谈判。之後雙方達成協議,由維克多·馮·舒文尼茲中校(Viktor von Schweinitz)與尤金·溫納親衛隊中校(Eugen Wenner)作为德方全权代表,赴盟军指定地點簽署無條件投降協定[140],并定於5月2日生效。凯塞林原先也知道部屬正與盟軍進行談判,还曾赞同这一行动(不過没有把此事告知其他幕僚,僅在后来告知希特勒[141]),然而當從納粹官員弗朗茲·霍法(Franz Hofer)处得知談判已轉為無條件投降的情勢後,凱塞林隨即於4月30日將维廷霍夫與其参谋总长汉斯·伦提格尔(Hans Röttiger)装甲兵上将解职,以弗里德里希·舒尔茨将军(Friedrich Schulz)和弗里德里希·溫塞爾(Friedrich Wenzel)少将代之,并准备把前两者送上最高统帅部的军事法庭,同时还下令德軍繼續抵抗[142]。

不過,伦提格尔並未就此放棄已達成的協議,為盡早結束戰爭,甚至打算逼凱塞林放弃抵抗,允许其部隊於约定时间進行投降。因此,伦提格尔首先以輔佐繼任者的名義暫時留在原指揮部,接著在5月1日将舒尔茨和溫塞爾逮捕,將兩人軟禁起來,自己則向部隊發出停火令[142]。伦提格尔之後命令约阿希姆·利默尔森裝甲兵上將接替舒尔茨的位置,要他和第10軍團司令特勞高特·赫爾(Traugott Herr)下停火命令[142],但因为凯塞林曾批示禁止在其明示许可之外的情况下与敌军谈判,兩人也很重視軍人傳統與袍澤之情,不願在前任處於軟禁時取代其職務,故都拒绝了伦提格尔的要求[143]。伦提格尔只好將舒尔茨和溫塞爾釋放,以求贏得他們的支持。于是,舒尔茨随后召開會議,讨论決定C集團軍的前途[143]。

不久,C集團軍總司令部接到了鄧尼茲的命令,後者要求德軍繼續戰鬥。鄧尼茲此舉讓主持會議的舒尔茨開始猶豫,不知是否該支持司令部內的投降派。在其他指揮官报告称局勢严峻後,舒尔茨仅仅将这些信息转交给了凱塞林,依舊拒绝在沒有元帅的支持下命令停火。英軍司令亞歷山大元帥擔心德軍的行動可能變卦,便下了通牒,要後者對“是否接受投降条款”与“军队是否在商定时间内停火”给个明确的答复,在5月1日晚上9點30分收到此訊息後,舒尔茨也相信不能再推迟做出最后决定了[143]。舒尔茨告知亞歷山大將在一小時內答覆,隨後致電凱塞林[143],但接电话的却是凱塞林的参谋长,他称凱塞林身在前線,無法聯絡。駐義大利親衛隊總司令沃爾夫搶過電話,向凱塞林的參謀長要求讓集團軍高級將領有自主決定是否要停火的權力,但後者仍不願自作主張,只得把事情擱置到凱塞林回來為止。晚上10點,凱塞林的司令部仍无消息,赫爾與默尔森決定自擔責任,發出停火令[144]。5月2日凌晨1點15分,凱塞林發了命令——「逮捕維廷霍夫、舒文尼茲和伦提格尔」,但他的命令未能得到徹底執行,沃爾夫本人甚至与凱塞林發生激烈衝突[144],舒尔茨也承認沃爾夫的看法是正確的:除了投降,別無選擇。5月2日清晨4點30分,凱塞林終於在其位于巴伐利亚普拉赫(Pullach)的总部授權舒尔茨下令停火[145]。

阿尔卑斯山以北的G集团军群也在5月6日投降了。这时,凯塞林决定代表南方戰區總司令部投降,同時命令武裝親衛隊大將保罗·豪赛尔监督親衛隊按照指示投降。1945年5月9日,凯塞林在奥地利靠近萨尔茨堡的石海山麓薩爾費爾登向一位美军少校投降,随后被带去面见美军第101空降师指挥官马克斯维尔·泰勒少将。泰勒热情接待凯塞林,允许他保留武器和元帅杖,随后不带卫兵就去视察了中央集团军群和南方集团军群位于策尔特韦格和格拉茨的东线总部。泰勒安排凯塞林和他的参谋们住进了贝希特斯加登的一家旅馆[146],他倆還拍了張一起喝茶的照片,在美国引起了些騷動[147]。凯塞林还与美国第6集團軍指挥官雅各布·L·德弗斯中将会面,并接受了同盟国记者的采访[146]。戰爭結束了,凯塞林希望可以立刻开始重建德国,但他却受到逮捕[148]。1945年5月15日,凯塞林遣送至卢森堡的蒙多夫莱班,随后其元帅杖和其它飾品被剥夺,并接受拘禁[147]。在辗转几处美军战俘营之后,凯塞林于1946年送往英国受押[149]。他在审判赫尔曼·戈林的过程中出庭作证,並提出對幾位苏联、美国和英国指挥官的指控,但遭到拒绝[36]。

戰後

審判

由于凯塞林的签名经常出现在德国占领军宣布严酷措施的公告上,在战争结束时,这个名字对很多意大利人来说就成了德国占领期间压迫和恐怖的代名词。在历数德军的种种暴行时,凯塞林名列最高級別的戰犯[150]。

根據1943年10月同盟國所發表的《莫斯科聲明》,在处置犯下罪行、屠殺和處決行動負有責任和持讚許態度的德軍軍官和納粹黨人士时,應當先将其遣返至其所犯下罪行的所在國,令其受這些解放後國家的法律和自由政府審判與懲處[151]。然而,強烈要求審判戰爭罪行(這一主張在紐倫堡審判達到頂峰)的英國卻拒絕將此法適用於英國關押的德國高級將領,特別是凱塞林。因此,就法理上說,除非身為駐義大利德軍總司令的凱塞林遭英國當局定罪,否則義大利法庭無權審判在該國犯下戰爭罪的德國將領們[150]。

针对那些遭控在意大利犯下罪行的德国高級战犯,英国一共举行了两次主要的审讯。出于政治考虑,审判放在意大利进行[152]。意大利曾要求派遣一名意大利法官参与审判,但因为意大利并非同盟国的一员,请求未果[153]。1945年6月18日,审判开始[154]。审判在原则上采用英国普通军事法,但这使得这一审判的法律基础颇为薄弱,因为受审者为外国人,犯案地点也为外国,受害者亦为外国人[155]。在罗马举行的第一场审判针对的是艾貝哈德·馮·馬肯森和驻罗马司令库尔特·迈尔策(Kurt Mälzer)在安瑞帝涅屠杀案中的罪责。1946年11月30日,二人皆獲判死刑[156]。

1947年2月17日,凯塞林本人在威尼斯接受审判[157]。英军少将埃德蒙德·黑克威尔·史密斯爵士(Sir Edmund Hakewill-Smith)主持审判,另有四名中校参与了这一军事法庭。之前推动馬肯森和迈尔策获判死刑的理查德·C·海尔瑟上校(Richard C. Halse)担任起诉人[158]。凯塞林的辩护团队由颇具技巧、熟悉盎格鲁·撒克逊式法律的德国律师汉斯·拉腾泽(Hans Laternser)领衔(他在纽伦堡审判中为多位被告辩护,后来还为埃里希·冯·曼施坦因元帅辩护)。由于盟军冻结其资产,凯塞林并没有太多的钱来请律师,但他在南美洲的朋友和住在弗兰肯的亲戚为他凑齐了这笔钱[159]。

凯塞林主要面对两项指控:造成335名意大利人遇难的安瑞帝涅屠杀案,以及煽动德軍杀害意大利平民[160]。與常見於紐倫堡審判中,德國軍官以「執行上級的命令」為自己辯護的情況不同[註 9],凯塞林並没有把罪责推给上级,而是坚称其行为是合法的。1947年5月6日,法庭宣判两项罪名成立,判处凯塞林枪决(这比绞刑更具尊严)[161],而对报复性杀害无辜者的合法性问题,法庭没有做出结论[160]。

原计划举行的针对报复行为的大审判并没有能够实现,而一些较小型的审判于1947年4月-6月间在帕多瓦举行,期间审判了党卫队旅队长威利·腾斯菲尔特(Willy Tensfeld)、海军上尉瓦尔德玛·克鲁姆哈尔(Waldemar Krummhaar)、第26装甲师的埃杜阿德·克拉泽曼(Eduard Crasemann)中将和党卫队第16装甲师的馬克斯·西蒙(Max Simon)中将[162]。腾斯菲尔特宣判无罪;克拉泽曼遭處10年监禁;西蒙獲判死刑,但随后获得减刑。对西蒙的审判是英国人在意大利主持的最后一场审判。到1949年,英国军事法庭共判处230名德国人死刑,447名德国人监禁。在1946年底到1948年之间宣判的死刑都没有执行[163],包括赫伯特·卡普勒(Herbert Kappler)在内一些将級以下的军官移交给意大利法庭。意大利法庭的法律标准与英国人迥异,通常更倾向于辩护方[164]。颇具讽刺意味的是,虽然很多国防军高级军官试图把罪责扣在党卫军头上,但在意大利的大部分党卫军高级指挥官(包括卡尔·沃尔夫和党卫军最高領導人海因里希·希姆萊驻意大利的私人代表尤金·道曼(Eugen Dollmann)在内)最终都逃脱了审判[163]。

減刑、赦免和釋放

对凯塞林的死刑判决在英国激起了强烈的反对浪潮。英国前首相温斯顿·丘吉尔认为量刑过重,并立刻展开斡旋。此时已经担任加拿大总督的亚历山大元帥发电报给英国首相克莱门特·艾德礼,表示他希望能给凯塞林减刑。“作为他在战场上的老对手,”他写道,“我对他毫无怨言。凯塞林和他的士兵们跟我们打得很慘烈,但是也很干净。[165]”早在1943年時,亞歷山大就曾表示欣賞凱塞林的指揮能力[82]。在他1961年的回忆录中,亚历山大称赞凯塞林说,“虽然错误的情报将凯塞林引入绝境,但他却展现了惊人的能力,摆脱了困境”[166]。无独有偶,在意大利战役中指挥英国第8軍團的英军中将奥利佛·里瑟(Oliver Leese)爵士也表达了对凯塞林的同情。在1947年5月的一次采访中,里瑟表示他对凯塞林的遭遇感到十分難過,认为凯塞林是“一位勇敢的战士,光明正大地进行战斗”。他认为强加于凯塞林之上的“胜利者的裁决”令人失望[167]。曾因在安齐奥的卓越表现而获得维多利亚十字勋章的代利勒子爵(Viscount De L'Isle)则把此事提交到英国上议院讨论[168]。

意大利政府很乾脆地拒绝了死刑,理由是意大利已经在1944年废除了死刑,并视其为墨索里尼法西斯统治的遺物。英国政府对意大利的態度感到十分失望,因为英国之所以如此判决,部分原因就是为了迎合意大利公众的期望[168]。英國陸軍部告诉在1946年接替亚历山大担任地中海英军总司令的约翰·哈丁爵士(Sir John Harding)不要再宣判死刑,已经宣判的死刑也应当獲得减刑。因此,哈丁在1947年7月4日改判马肯森、迈尔策和凯塞林终身监禁[169]。迈尔策在1952年2月死于狱中[170],而马肯森的刑期减到21年,随后于1952年10月出狱[171]。1947年5月,凯塞林从靠近威尼斯的梅斯特雷监狱转移到奥地利的沃尔夫斯贝格。1947年10月,他又转送到德国威斯特法伦的韦尔监狱[172]。在沃尔夫斯贝格服刑期间,曾有一名党卫军上校提出带凯塞林一起越狱。凯塞林拒绝了他,因为他认为如果越狱,就意味着承认自己有罪[173]。其他纳粹高官则设法逃离了沃尔夫斯贝格,前往南美或叙利亚避难[172]。

在服刑期间,凯塞林重拾美军俘虏时的旧任务,继续为美国陆军历史研究部门撰写战史[172]。1946年,在弗朗茲·哈爾德大將的统筹下,凯塞林所写的部分与哥特哈德·海因里希、海因茨·古德里安、洛塔爾·倫杜利克、哈索·冯·曼陀菲尔和格奧爾格·馮·屈希勒所写的部分一起编成了研究二战历史的重要史料[174]。凯塞林贡献了有关意大利和北非战事的史料,并回忆了当时德国高层面对的问题[175]。凯塞林还悄悄地开始写自己的回忆录。回忆录手稿由其养子莱纳的生母伊姆加德·霍恩-凯塞林从狱中带出,并在家中打印出来[176]。

在英国,由莫里斯·漢基男爵(Lord Hankey)牵头,代利勒子爵、理查德·斯托克斯(Richard Stokes)、亚历山大元帅、海军元帅威廉·亨利·杜德利·博伊尔伯爵(William Henry Dudley Boyle)、军史研究者B·H·李德·哈特和约翰·弗雷德里克·查尔斯·富勒等人组成了一个颇具影响力的团体,争取让凯塞林出狱[177]。与该团体有着密切联系的丘吉尔在于1951年重登首相之位后,很快就把释放尚在英国关押的战犯提上了议事日程[178]。

与此同时,在德国,释放战犯成了一个政治问题。随着西德于1949年成立以及冷战的开始,德国軍隊不可避免地要以某种形式重生,因而出現了赦免战犯的呼聲,要求讓他們協助德国重整軍備,参加西方国家的联盟[179]。在德国,媒体呼声日益高涨,如《西德意志汇报》(Westdeutsche Allgemeine Zeitung)刊载了对凯塞林夫人的采访,《亮点》周刊则刊载了一系列名为“正义,而不是开恩”的关于凯塞林和冯·曼施坦因的报道[180]。1952年,德国总理康拉德·阿登纳宣称,如果要让德国加入欧洲防务共同体,就需要先释放德国的军事人员。英国政府肩上的压力与日俱增[181]。

1952年7月,凯塞林經診斷出喉癌[182]。在第一次世界大战期间,他曾经每天抽二十支雪茄,但他已经在1925年戒烟[20]。虽然英国人对这一诊断结果怀有疑问,但他们认为,如果凯塞林像迈尔策一样死在狱中,将给英国的公共关系带来灾难性影响。因此,凯塞林在警卫陪同下送往医院就诊[182]。1952年10月,凯塞林因健康原因获释[183]。

晚年

1952年,因病就醫的凱塞林接受了德國三個老兵組織的授予他的榮譽主席頭銜,它們分別是由空軍老兵組成的「空軍環」(Luftwaffenring)、非洲軍老兵組成的「德國非洲軍協會」(Verband deutsches Afrikakorps)和右翼組織「鋼盔、前線士兵聯盟」(Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten),而凱塞林的名聲因他在后者的領導地位而蒙上了陰影[184]。凱塞林曾試著改革「鋼盔、前線士兵聯盟」組織,如提出以新的德國國旗取代該組織原有的舊式帝國旗、取消成員間的「前線萬歲!」(Front heil!)問候語、允許社會民主黨成员加入組織等建議,但组织内反應卻十分冷淡[185]。

1953年,凱塞林出版了他的回憶錄——《最後一日的士兵》(Soldat bis zum letzten Tag)。雖然本書是寫於監獄,無任何資料用以參考,但仍為有價值的資料,軍事歷史學者亦由此得知更多關於德國入侵蘇聯的背景資料。當英文譯本出版後,凱塞林從中寫到關於「德國空軍並未在不列顛戰役中戰敗」、「入侵英國本土的海獅行動沒有認真制定」時,引起了一些爭議[132]。1955年,凱塞林出版了他的第二本著作——《思考第二次世界大戰》(Gedanken zum Zweiten Weltkrieg)。

出獄後不久的凱塞林接受了義大利恩佐·比亞(Enzo Biagi)的採訪,他表示,導致800名義大利平民死亡的「馬爾扎博托屠殺事件」是一次「正當的軍事行動」。由於該事件為義大利在二次大戰中所遭到最嚴重的平民遇難事件,凱塞林此話一出便引來義大利議會的憤慨與抨擊。凱塞林的回應則是他曾「解救義大利」,義大利人應該要造個紀念碑給他。1952年12月4日,義大利記者、大學教授、政治人物、同時也曾為大戰中反德運動領導人的皮耶羅·卡拉曼德雷伊(Piero Calamandrei)寫了反法西斯主義的詩作《恥辱的紀念碑》來「回應」凱塞林,在此詩裡,卡拉曼德雷伊寫道,若凱塞林返回義大利,他確實會看到一個紀念碑,但那是一個比岩石還堅硬,由願意拿起武器、保持尊嚴、不散播仇恨、反抗世界上的恥辱與恐懼的義大利戰士們所組成的紀念碑。卡拉曼德雷伊的詩作後来出現在庫內奧與蒙特普尔恰诺兩個小鎮的紀念碑上[186]。

恢復自由後,凱塞林開始同他認為「抹黑了德國士兵的榮譽」的一切鬥爭。1953年11月,凱塞林在一場審判戰爭罪的法院上警告德國政府,若繼續嘗試審判二戰的德國士兵,德國的新軍將招不到任何志願者[132]。他也熱情地支持歐洲防務共同體的政策,表示「以前的戰爭對手必將成為未來和平的朋友與同志」[132]。另一方面,他還宣稱發現了那些「令人難以置信」、「相信我們必須以民主原則來修正思想」的一群人,並表示他無法容忍此事[132]。

1954年3月,凱塞林與妻子以平民身份造訪奧地利,并与幾位老戰友和正受奧地利當局關押的德軍戰俘會面。由於会面者包含前親衛隊成員,奧國政府感到尷尬,下令將凱塞林驅逐出境,但後者不予理會,繼續依照原訂計畫,完成了為時一星期的尋訪之旅才離開[187]。唯一正式接見凱塞林的官方機構為西德總統特奥多尔·豪斯的獎章委員會,後來該委員會一致同意,凱塞林可以繼續配戴獎章,但其上不得有卐字標記[188]。凱塞林還曾於一段時間裡,經常以專家證人的身份出現在對前國防軍將領的審判法庭上,這些被告曾在大戰末期犯下戰爭罪行,其中最著名的人物為陸軍元帥斐迪南德·舍納爾[187]。

1960年7月16日,凱塞林因心臟病死於德國巴德瑙海姆的一家療養院裡,享年74歲[189]。凱塞林的葬禮按鋼盔團的儀式舉行,下葬於巴德维塞的山間公墓(Bergfriedhof)。鋼盔團成員抬棺,並於墓前行鳴槍禮。凱塞林的前部屬齊格菲·魏斯法爾代表北非與義大利的德軍老兵們發言,表示凱塞林是「一位值得敬仰、善待所有官兵的人物」。代表前空軍與聯邦國防軍的卡姆胡伯也致辭:「凱塞林因早期成就、而非晚期的活動為人铭記」[190]。出席葬禮的還有前武裝親衛隊大將約瑟夫·迪特里希、前德國總理弗朗茲·馮·巴本、舍納爾、海軍元帥和前聯邦總統鄧尼茲、前國防軍少將奧托·雷莫、前武裝親衛隊上校約亨·派普和前駐義大利社會共和國外交大使哈恩等人[191]。

2000年,巴德维塞舉行了一次凱塞林逝世40週年的紀念活動,聯邦軍並未派遣任何代表出席,理由是「與我們傳統不相稱」,後來到場者為來自兩個老兵組織——「德意志卡西諾山協會」(Deutsche Montecassino Vereinigung)以及「德意志空降獵兵協會」(Bund Deutscher Fallschirmjäger),他們依舊将凱塞林视為一位值得景仰的指揮官[192]。

相關條目

- 艾爾哈德·米爾希

- 義大利與盟國停戰

註釋

- 「微笑的阿爾貝特」(Smiling Albert)的綽號仅由盟軍部隊在二戰時稱呼,並未為德國作家所使用[2],部下則稱其為「阿爾貝特叔叔」。

- 在一些文獻資料中,凱塞林的生日錯為11月20日,然而据他本人作證,其生日应為1885年11月30日,軍隊個人檔案中亦有記述。另外有些來源將凱塞林的名字错寫成了「阿柏瑞切特」(Albrecht)或阿爾弗雷德(Alfred),而不是阿爾貝特,也曾有將他的姓名中加上一個「馮」(von)字的錯誤資料。另外,他自己偶爾也會將名字加上一個「ß」,即凱塞林父親個人偏好的寫法[3]。

- 飛行船部門也為現代戰爭初涉航空科技的一個徵象。

- 这一機關即是帝国航空部的前身。由于凡尔赛和约禁止德国拥有空军,因此这一部门名义上是民用部门,真正的德国空军直到1935年才正式组建[15]。

- 不过,很多将领拿的钱更多:艾尔哈德·米尔希、格特·冯·伦德施泰特和君特·冯·克鲁格每人领取250,000马克;埃瓦尔德·冯·克莱斯特领480,000马克;威廉·凯特尔则要求获得一块价值730,000马克的没收土地[19]。

- 根據幾個英國國家檔案館相關的文件中可看出,羅馬無疑從未真正处于「不設防城市」状态[111],其中有些文件記述盟軍對於羅馬市的政策,甚為詳細。檔案編號第400號文件是由派往聖座的全權公使、特使的達希·歐斯本(D'Arcy Osborne)寄送給外交部的訊息,他轉述德國駐羅馬的大使透過梵蒂岡副局長告知他的消息:德方提出將羅馬宣佈為不設防城市;這個消息當時火速送往華盛頓,當天為1944年6月4日,同時美軍克拉克將軍的戰車部隊也進入了羅馬。直到最後一刻,德方一直就羅馬不設防城市的議題與盟軍進行無休止的會談,意圖獲得任何一點點的優勢,例如將義大利的首都作為他們安全撤退的擋箭牌。

- 這支「博岑警察團」(Polizeiregiment Bozen)常被敘述為親衛隊單位,但實際上該單位一直到盟軍於1944年3月23日發起轟炸行動時才納入親衛隊管轄[120]。

- 凱塞林指的是「復仇武器」(Vergeltungswaffe),同時也在自比曾於1944年底和1945年初投入西线战场的V-3炮。

- 此事還特稱作「紐倫堡防衛術」(Nuremberg defence)。

参考文献

引用

- von Lingen(2009年),第16页

- Time(1944年4月19日)

- Macksey(1978年),第15页

- Kesselring(1960年),第15页

- Macksey(1978年),第13、243页

- von Lingen(2009年),第17页

- Kesselring(1960年),第17-18页

- Raiber(2008年),第21页

- von Lingen(2009年),第18页

- Kesselring(1960年),第18页

- von Lingen(2009年),第20页

- Deutsches Historisches Museum

- Kesselring(1960年),第19-26页

- von Lingen(2009年),第22页

- Hooton(2007年),第30-31页

- Kesselring(1960年),第25、31-33页

- Kesselring(1960年),第31-33页

- von Lingen(2009年),第23页

- Wette(2006年),第155页

- Gellately(2004年),第320页

- Macksey(1978年),第44页

- Kesselring(1960年),第35-36页

- von Lingen(2009年),第24页

- Corum(1997年),第248页

- Murray(1983年),第10页

- Kesselring(1960年),第37页

- Kesselring(1960年),第44-46页

- Macksey(1978年),第16页

- Kesselring(1960年),第49-51页

- Kesselring(1960年),第52-55页

- Kesselring(1960年),第55-58页

- Friesler(2005年),第290-295页

- Kesselring(1960年),第60页

- Kesselring(1960年),第59-60页

- Kesselring(1960年),第64页

- Nuremberg Trial Proceedings

- Kesselring(1960年),第65-84页

- Kesselring(1960年),第85页

- Plocher(1965年),第28页

- Kesselring(1960年),第89页

- Plocher(1965年),第33-35页

- Plocher(1965年),第42、43、85页

- Kesselring(1960年),第90页

- Plocher(1965年),第89页

- Plocher(1965年),第97页

- Plocher(1965年),第93页

- Plocher(1965年),第98页

- Kesselring(1960年),第94-95页

- Plocher(1965年),第233-234页

- Howe(1957年),第369页

- Kesselring(1960年),第103-118页

- Kesselring(1960年),第109、128页

- Kesselring(1960年),第126-127页

- Kesselring(1960年),第127页

- von Lingen(2009年),第236页

- Kesselring(1960年),第124-125页

- Kesselring(1960年),第129页

- Kesselring(1960年),第130-136页

- Gellately(2004年),第321页

- Raiber(2008年),第32页

- Garland & Smyth(1963年),第33页

- Howe(1957年),第261页

- Howe(1957年),第344页

- Howe(1957年),第477-479页

- Howe(1957年),第666页

- Garland & Smyth(1963年),第44页

- Garland & Smyth(1963年),第80-82页

- Kesselring(1960年),第161页

- Kesselring(1960年),第160页

- Morison(1954年),第40页

- Morison(1954年),第57页

- Morison(1954年),第100-101页

- Morison(1954年),第107-108页

- Morison(1954年),第119-120页

- Garland & Smyth(1963年),第163页

- Garland & Smyth(1963年),第174页

- Kesselring(1960年),第163-164页

- Garland & Smyth(1963年),第409-417页

- Blumenson(1969年),第61页

- Blumenson(1969年),第67–68页

- Blumenson(1969年),第60-61页

- von Lingen(2009年),第316页

- Blumenson(1969年),第63–66页

- Garland & Smyth(1963年),第523-532页

- Garland & Smyth(1963年),第534-353页

- von Lingen(2009年),第33页

- Kesselring(1960年),第171页

- Blumenson(1969年),第63–64页

- von Lingen(2009年),第81页

- Kesselring(1960年),第177页

- Blumenson(1969年),第112–117页

- Blumenson(1969年),第130页

- Blumenson(1969年),第102页

- Blumenson(1969年),第148页

- Blumenson(1969年),第135–136页

- Blumenson(1969年),第182–183页

- Blumenson(1969年),第235页

- Kesselring(1960年),第186-187页

- Blumenson(1969年),第244–245页

- Blumenson(1969年),第245–246页

- Morison(1954年),第319-322页

- Kesselring(1960年),第192-193页

- Kesselring(1960年),第193-194页

- Blumenson(1969年),第383–384页

- Blumenson(1969年),第442页

- Blumenson(1969年),第445页

- Kesselring(1960年),第200-209页

- Kesselring(1960年),第209页

- Kesselring(1960年),第210-213页

- Kesselring(1960年),第218-219页

- National Archives (UK)

- Blumenson(1969年),第441页

- Gellately(2004年),第325页

- Gellately(2004年),第324页

- von Lingen(2009年),第37页

- Raiber(2008年),第97-100页

- Raiber(2008年),第117-120页

- Raiber(2008年),第133-136页

- Raiber(2008年),第187-188页

- Raiber(2008年),第41页

- Raiber(2008年),第80-83页

- von Lingen(2009年),第43-44页

- Mitcham(2007年),第121页

- BBC(2007年1月)

- Gray

- ITS

- Wette(2006年),第138页

- Zimmerman

- Clark(1950年),第184页

- Kesselring(1960年),第221页

- DeGuingand(1947年),第444页

- Time(1954年4月19日)

- von Lingen(2009年),第27页

- Kesselring(1960年),第244页

- MacDonald(1973年),第244页

- MacDonald(1973年),第264-265页

- MacDonald(1973年),第444-445页

- MacDonald(1973年),第458-459页

- Kesselring(1960年),第285-186页

- Fisher(1977年),第523-524页

- Kesselring(1960年),第289页

- Fisher(1977年),第525页

- Fisher(1977年),第526页

- Fisher(1977年),第527页

- Fisher(1977年),第528页

- Kesselring(1960年),第290-291页

- von Lingen(2009年),第63页

- Kesselring(1960年),第287页

- von Lingen(2009年),第62页

- von Lingen(2009年),第78页

- Lillian Goldman Law Library(1943年10月)

- von Lingen(2009年),第76-77页

- von Lingen(2009年),第80-81页

- Lillian Goldman Law Library(1945年6月)

- von Lingen(2009年),第73页

- von Lingen(2009年),第87-89页

- von Lingen(2009年),第109页

- von Lingen(2009年),第107页

- von Lingen(2009年),第92-96页

- University of the West of England

- von Lingen(2009年),第110-118页

- von Lingen(2009年),第307页

- von Lingen(2009年),第84页

- von Lingen(2009年),第297页

- von Lingen(2009年),第359页

- Alexander(1962年),第125页

- von Lingen(2009年),第130页

- von Lingen(2009年),第131页

- von Lingen(2009年),第91页

- von Lingen(2009年),第242页

- von Lingen(2009年),第250页

- von Lingen(2009年),第147页

- von Lingen(2009年),第311页

- Smelser & Davies(2008年),第64-67页

- von Lingen(2009年),第150-152页

- von Lingen(2009年),第308页

- von Lingen(2009年),第160-162页

- von Lingen(2009年),第211-212页

- von Lingen(2009年),第178-181页

- von Lingen(2009年),第199页

- von Lingen(2009年),第239页

- von Lingen(2009年),第242-243页

- von Lingen(2009年),第248页

- von Lingen(2009年),第244-246页

- von Lingen(2009年),第272页

- von Lingen(2009年),第257-258、405页

- von Lingen(2009年),第274-278页

- von Lingen(2009年),第269页

- von Lingen(2004年),第220页

- Macksey(1978年),第245页

- Petacco(1979年),第198页

- von Lingen(2009年),第301页

来源

- 出版物

- (英文)Alexander, Harold, , New York City: McGraw-Hill, 1962, OCLC 59027464

- (英文)Bloxham, Donald, , Oxford University Press, 2003, ISBN 0-19-925904-6, OCLC 47677194

- (英文)Clark, Mark, , New York City: Harper & Brothers, 1950, OCLC 358946

- (英文)Corum, James, , Modern war studies, Lawrence, Kansas: Kansas University Press, 1997, ISBN 0-7006-0836-2, OCLC 36485848

- (英文)DeGuingand, Sir Francis, , New York City: Charles Scribner's Sons, 1947, OCLC 1276427

- (英文)Dulles, Allen, , New York City: Harper & Row, 1966, OCLC 711869

- (德文)Fellgiebel, Walther-Peer, , Friedburg, Germany: Podzun-Pallas, 2000, ISBN 3-7909-0284-5

- (英文)Fisher, Ernest F., , United States Army in World War II: The War in the Mediterranean (Washington DC: Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army), 1977, OCLC 2463467

- (英文)Friesler, Karl-Heinz, , Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2005, ISBN 1-59114-294-6, OCLC 60671776

- (英文)Garland, Albert N.; Smyth, Howard McGaw, , United States Army in World War II: The War in the Mediterranean (Washington DC: Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army), 1963, OCLC 396186

- (英文)Gellately, Robert (编), , New York City: Alfred A. Knopf, 2004, OCLC 53477178

- (英文)Hooton, E.R, , Volume 1, London: Ian Allen, 2007, ISBN 978-1-903223-71-0, OCLC 213379848

- (英文)Howe, George F., , United States Army in World War II: The War in the Mediterranean (Washington DC: Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army), 1957, OCLC 23304011

- (德文)Kesselring, Albert, , Bonn: Athenäum-Verlag, 1955, ISBN 3-926584-69-6, OCLC 4225015

- (英文)Kesselring, Albert, , London: Greenhill Books, 1960, ISBN 978-1-85367-728-1

- (英文)Kesselring, Albert, , Greenwood Press, 1970, ISBN 0-8371-2975-3, OCLC 1233772

- (英文)von Lingen, Kerstin, , Lawrence, Kansas: University Press of Kansas, 2009, ISBN 978-0-7006-1641-1, OCLC 263605489

- (英文)MacDonald, Charles B., , United States Army in World War II: The European Theatre of Operations (Washington DC: Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army), 1973, OCLC 963582

- (英文)Macksey, Kenneth, , Batsford: David McKay Publications, 1978, ISBN 0-679-51151-2, OCLC 4656727

- (英文)Morison, Samuel Eliot, , History of United States Naval Operations in World War II, Volume IX, Boston: Little, Brown and Company, 1954

- (意大利文)Petacco, Arrigo, , Roma: Armando Curcio editore, 1979

- (英文)Murray, Williamson, , Maxwell Air Force Base, Alabama: Air University Press, 1983, ISBN 0-16-002160-X, OCLC 8846379

- (英文)Raiber, Richard, , Newark: University of Delaware Press, 2008, OCLC 171287684

- (英文)Smelser, Ronald M.; Davies, Edward J., , Cambridge: Cambridge University Press, 2008, ISBN 978-0-521-83365-3, OCLC 190588403

- (英文)Wette, Wolfram, , London: Harvard University Press, 2006, ISBN 0-674-02213-0, OCLC 61285725

- 線上資料

- (英文)Blumenson, Martin, , United States Army in World War II: The War in the Mediterranean (Washington DC: Office of the Chief of Military History, U.S. Department of the Army), 1969 [2011-01-31], OCLC 22107, (原始内容存档于2010-12-25)

- (德文). Deutsches Historisches Museum. [2007-11-03]. (原始内容存档于2007-11-02).

- (英文). ITS. [2013-02-16]. (原始内容存档于2013-05-21).

- (英文)Mitcham, Samuel W., , Westport, Connecticut: Praeger Security International, 2007 [2009-04-23], ISBN 978-0-8117-3557-5, OCLC 259254630

- (英文). Yale Law School Lillian Goldman Law Library. [2009-04-23]. (原始内容存档于2009-04-23).

- (英文)Plocher, Herman, Fletcher, Harry , 编, , USAF Historical Studies (US Air Force Historical Research Agency), 1965 [2013-07-23], (原始内容存档于2013-05-27)

- (英文)Gray, Charles. . Emory University. [2012-12-04]. (原始内容存档于2016-03-04).

- (英文). Time. 1944-04-19 [2009-04-04]. (原始内容存档于2009-01-14).

- (英文). 時代雜誌. 1954-04-19 [2009-04-04]. (原始内容存档于2009-01-14).

- (英文)Zimmerman, Joshua D. . Cambridge University Press. [2013-02-16]. (原始内容存档于2013-10-23).

- (英文). BBC. 2007-01-13 [2009-04-04]. (原始内容存档于2019-10-16).

- (英文). Yale Law School Lillian Goldman Law Library. [2009-05-04]. (原始内容存档于2009-04-29).

- (英文). Yale Law School Lillian Goldman Law Library. [2009-04-11]. (原始内容存档于2009-04-08).

- (英文). University of the West of England. [2009-04-11]. (原始内容存档于2008-12-05).

- (英文). National Archives (UK). [2009-04-23]. (原始内容存档于2019-07-13).

| 军职 | ||

|---|---|---|

| 前任: 瓦爾特·韋佛中將 |

德國空軍參謀長 1936年6月3日 – 1937年5月31日 |

繼任: 漢斯-于爾根·施通普夫航空兵上將 |

| 前任: 無 |

第1航空隊司令 1939年2月1日 – 1940年1月11日 |

繼任: 漢斯-于爾根·施通普夫航空兵上將 |

| 前任: 海爾穆勒·費爾麥航空兵上將 |

第2航空隊司令 1940年1月12日 – 1943年6月11日 |

繼任: 沃爾弗拉姆·馮·里希特霍芬元帥 |