布莱尔·皮奇之死

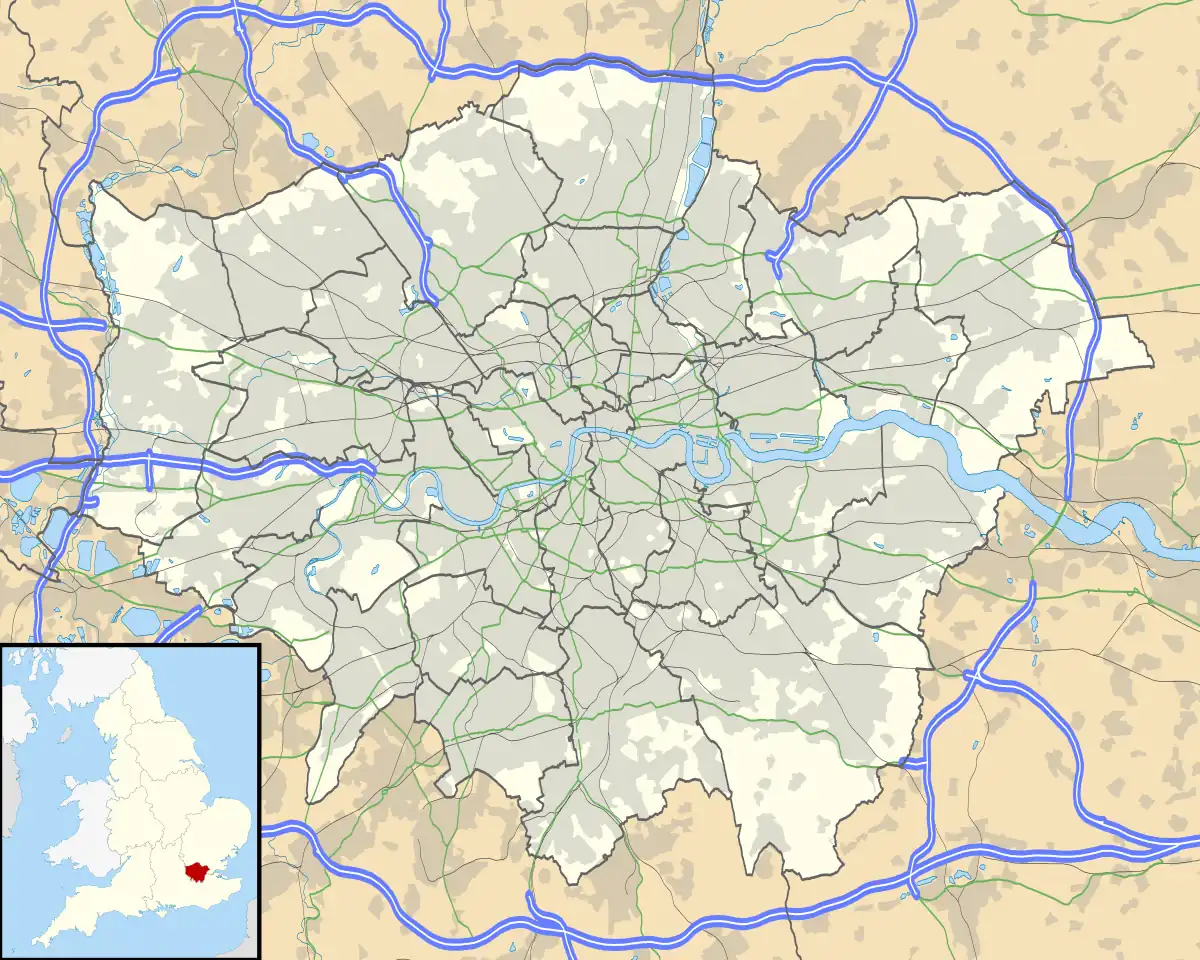

1979年4月24日,新西兰教师克莱门特·布莱尔·皮奇(英語:;1946年3月25日—1979年4月24日)在英格兰米德爾塞克斯紹索爾的反种族主义抗议示威期间被人打中头部,当晚伤重不治,据信伤人者很可能是倫敦警察廳特别巡逻课警员。皮奇生于1946年,是反極右派活动家,事发当天他参与反纳粹联盟抗议示威,反对国民阵线在市政厅举办选举大会。

| 布莱尔·皮奇 | |

|---|---|

| |

| 出生 | 克莱门特·布莱尔·皮奇 1946年3月25日 新西兰纳皮尔 |

| 逝世 | 1979年4月24日(33歲) 英格兰伦敦紹索爾 |

| 死因 | 頭部外傷 |

| 职业 | 教师 |

伦敦警察厅投诉调查科主任约翰·卡斯认为打死皮奇的应该是特别巡逻课警员,其他人对事件保持沉默阻碍调查。报告未向公众发布,但负责死因研讯的验尸官约翰·伯顿充分知情。1980年初,《星期日泰晤士報》和《平等者》杂志刊登泄露的调查报告摘录。同年五月,陪审团裁定皮奇死于意外,媒体及全国公民自由委员会等团体对死因仍然不明和伯顿的调查方式表示关切。

皮奇的爱侣西莉亚·斯塔布斯呼吁公布卡斯报告并全面公开调查,当局拒绝公开调查,但伦敦警察厅1989年向死者家属赔偿7.5万英镑。特别巡逻课由地区支援课取代后,新单位警员又在2009年打死平民伊恩·汤姆林森,两起案件的相似之处成为催化剂,促使卡斯报告公开。伦敦警察厅总监保罗·斯蒂芬森公布报告及支持文件,并正式向皮奇家人致歉。

绍索尔对抗议示威采取的警务活动令当地社区关系受损。皮奇去世后,伦敦警察厅又牵涉多起重大事故,后续调查更显不力,如1993年的斯蒂芬·劳伦斯谋杀案,2005年琼·查尔斯·德梅内塞斯之死,2006年森林门突袭的拙劣表现,以及2009年汤姆林森之死,每起事件都令民众对警务看法大变。流行音乐组合、拉爾富·麥可泰爾和林顿·奎西·约翰逊都推出纪念皮奇之死的音乐作品;英国教师联合会设立布莱尔·皮奇奖,奖励贡献平等和种族多样化的人士,伊灵还有学校以他命名。

背景

布莱尔·皮奇

克莱门特·布莱尔·皮奇1946年3月25日生于新西兰纳皮尔,父亲也叫克莱门特,母亲叫珍妮特[1][2],家中共有三子,另外两子分别叫罗伊和菲利普斯,其中罗伊是律师,布莱尔死后引领家人诉诸法律[3]。布莱尔从科伦索学院毕业后进入惠灵顿维多利亚大学研习教育和心理学[1][4],并同室友丹尼斯·李斯特、大卫·卢瑟福主编《暗语》文学杂志[5][6]。皮奇学习期间曾到访英国而且非常满意。大学毕业后他打过临工,曾因“性格不合”参与义务军训被拒。[7]1969年他移民英国,很快获聘在东伦敦堡區凤凰特殊需求学校当老师[1]。1970年,他开始与西莉亚·斯塔布斯相恋,两人是在斯塔布斯1963年前往新西兰期间相识。斯塔布斯已因上段恋情育有两女,皮奇对此坦然接受,[7]两人虽未登记但仍以夫妻相称[8]。

皮奇积极投身政治并加入社会主义工人党、社会主义教师协会和英国教师联合会地方分会[1],还积极参与反纳粹联盟并极力反对种族主义[9]。他曾因政治活动被捕[10],还曾于1974年因威胁行为面临起诉,据称他得知地方税吏拒绝为黑人服务后要求政府改变立场,最终法院裁定罪名不成立[11]。

绍索尔

1947年印巴分治促使大量人口迁移,英国贫困人口数量过千万。19世纪50年代后期,这些人大多已经搬迁。许多锡克教徒与印度教徒离开印度次大陸定居大倫敦,特别是工厂工人短缺、附近希思羅機場就业前景良好的紹索爾。[12]部分早期移民在工厂做工,1965年时所有基层工人都来自波兰或印度次大陆[13][注 1]。工作场所的种族歧视屡见不鲜,这些亚裔工人有八成五是在教育或培训达到要求后进入英国,但他们找到的工作对技术和熟练程度要求普遍不高。肯尼塔·哈蒙德·佩里的战后移民历史著作指出,这种情况一定程度上是因为人们对他们的工作和英语能力有成见。[15]印度工人同样面临白人占绝对主导的工会歧视,于是他们自行组建英国印裔工人协会[12]。

20世纪60年代,部分候选人参与地方选举时鼓吹反移民言论,不少人因此登台[16],绍索尔等地的小型右派政党以移民为议题立足[17]。1964年5月,反对移民的极右派新納粹主義英国国家党在绍索尔的地方选举中得票一成五[18],党魁约翰·比恩同年十月大选时获绍索尔选区9.1%的选票支持[19]。两年后,比恩在大选中的得票率跌至7.4%[20]。英国国家党解散后取而代之的国民阵线在1970年英國大選中支持率只有4.4%[21]。

1976年6月,种族主义者在绍索尔的英国印裔工人协会办公室门外杀害古迪普·辛格·释佳,国民阵线前主席约翰·金斯利·里德对此公然宣称“搞死一个,还剩一百万”[22][23][注 2]。查加尔之死促使当地组建绍索尔青年运动,对抗国民阵线的种族主义行径和袭击[14][24][25]。当地的加勒比黑人青年组建类似绍索尔青年运动的“人民团结”组织,他们和亚裔青年多次与警方发生冲突[26]。

特别巡逻课

1961年成立的特别巡逻课是倫敦警察廳下属专职行动队[注 3]。所有人员身着制服,属于中央控制、负责支援地方的机动后备队,主要在发生重大犯罪或内乱时执行警务[28]。特别巡逻课的警察能够维持纪律防止公众骚乱,维护严重犯罪地区的秩序,执行截停和搜查,应对恐怖主义威胁[29][30]。1978年英国共有1347名特别巡逻课警员,其中伦敦警察厅的204人分成六组,每组包括负责督查、三名中士和30名警员[31]。

动用特别巡逻课有时引发争议。1974年,年仅21岁的华威大学学子凯文·盖特利在红狮广场抗议国民阵线游行时被钝器打中后脑致死,特别巡逻课涉案但凶手身份始终没有确认,许多人指控警方行为失当,对示威者暴力相向。[27][32]前警察局长蒂姆·布莱恩指出,特别巡逻课同样属于警察,但公众和媒体对他们尚存疑虑;伦敦警察厅的历史文献称,特别巡逻课执行任务往往引起不必要的关注[28]。前警察局长杰弗里·迪尔表示,特别巡逻课虽然“能够解决问题,但又会带来少数族群和警察关系普遍恶化的新问题”[33]。

特别巡逻课1986年解散,地区支援队取而代之[27][30][注 4]。1987年1月,地区支援队又因媒体谴责解散,换成地区支援课[34]。

1979年4月23日

国民阵线宣布1979年4月23日圣乔治节当天在绍索尔市政厅开会,为1979年英國大選准备,该组织共在绍索尔等三百个选区推举候选人竞争国会议席[35]。国民阵线的类似活动已于4月22日在北倫敦伊斯靈頓与反种族主义示威者发生冲突,4月23日又在莱斯特引发同类事件。两次事件都有警察为将双方隔开受伤。[36][37]

当地一万居民在请愿书上签字要求取消会议,但不起作用[1]。伊林议会已经阻止国民前线多次会议,但在《1969年改革法案》制约下,他们同意该组织使用市政厅[38]。英国印裔工人协会计划在前一天举行游行示威,从绍索尔市中心经绍索尔市政厅最后抵达伊林市政厅。游行全程八公里路上共布署1200名警察,期间共19人被捕。[39]4月23日还有两起已经计划好的反对国民前线会议示威活动,一起是在市政厅对面人行道上抗议,另一起是在大厅外静坐示威[40]。为应对潜在暴力,当局共出动2876名警察,其中有94名骑警,他们在上午十一点半抵达,示威者下午一点开始聚集,国民前线的会议计划在下午七点半开始[41]。

市政厅的示威人数增多,其中包含警方眼中的好战分子。警察和抗议者发生冲突,数人被捕。警方决定围绕市政厅设立警戒线,但允许少量受控人群在高街抗议示威。玛格丽特夫人路、百老汇、高街和南路分别设置警戒线。下午两点半到三点十五分,高街警戒线附近有人向警察投掷物品,警方用防暴盾围堵人群。[39]

警方正式报告声称,下午五点半到六点半,高街警戒线示威人群开始投掷物品,暴力行径升级,下午六点二十分左右,约五百至两千名示威者企图突破警戒线,警方于是出动骑警驱散人群[42][43]。当天就在现场的作家雅斯明·阿利拜-布朗认为,警方战术从遏制改为驱散导致局面转变,人群因此向警察投掷物品[44]。

位于果园大道的人民团结组织总部充当急救站[45]。警方正式报告宣称屋内居民“大多是拉斯塔法里教徒”,经佔屋居于此地,还称这些人就在屋里向街头警察投掷物品[42][注 5]。特别巡逻课警察进入屋内,两名警员在随后的争执中被刺伤。屋内无论居民、急救站人员还是接受治疗的人都遭警棍殴打,财物损失估计达一万英镑,其中包括Misty in Roots乐队的设备;乐队经理克拉伦斯·贝克被警棍打得头破血流,陷入昏迷达五个月。[45][47][48]屋内人员无论当时在做什么都被赶出去,他们随后投诉警方种族和性别歧视,屋内及附近共七十人被捕[43][47]。其中一人受审时,参与行动的特别巡逻课警员在作证时称,警方当时的行动没有整体指示方案,所有警察都能自主行动[49]。

下午七点,国民阵线开始抵达会场[43],并按计划时间开会。会议期间,组织发言人呼吁“推平绍索尔,代以‘和平的英格兰小村庄’”。[50]根据《1969年改革法案》规定,国民阵线必须准许至少四名外界人士进入会场,但他们拒绝《每日镜报》记者入内,声称该报“爱护黑鬼”[50][51]。晚上十点会议结束后,部分与会者在市政厅台阶上行納粹禮,再由警察护送到安全地点[51][52]。

会议开始后,警方决定将示威者所在地清场,由他们沿百老汇朝诺斯科特大道和比奇克劳夫特大道的十字路口方向离开[53]。比奇和四名友人下午四点四十五分抵达后一直待在百老汇[54],七点半左右他们决定开车朝警方指示的路口前进[55]。这在此时,有人朝百老汇的警用客车方向投掷发焰筒或汽油弹。司机——身边还站着警察——驾驶客车冲过人群,所幸无人受伤,但目证者称此时群众情绪生变。两辆特别巡逻课警车沿百老汇向西行驶,一路清理出两箱群众离开后离下的砖头和瓶子。有人向他们投掷物品,屋顶上的警督通过无线电告知中央控制组现场发生骚乱。[56]

皮奇和朋友离开百老汇后沿比奇克劳夫特大道南下,满以为能就此离开,但这条路实际上与果园大道相连,又将转回警察云集的南路[55]。百老汇和比奇克劳夫特大道拐角约有一百到一百五十名示威者,特别巡逻课第三组的警车开向百老汇、诺斯科特大道和比奇克劳夫特大道交汇处应对。人群向走出车厢的警察投掷物品,砖头打中警员面部,导致下巴三处骨折。带队督查用无线电呼叫“需要紧急援助”。[57][58]

皮奇之死的官方调查结论表明,截至此时发生的所有情况虽然曲折,但还算简单,此后的情况就因“平民与警察陈述相互冲突”难以厘清[59]。特别巡逻课第一组接到第三组的无线电呼叫后立即响应,两辆警车从百老汇驶入比奇克劳夫特大道后停在果园大道街角,警察走出车厢时遭砖块和石头袭击[60]。负责第一组第一辆警车(即第一分组)的艾伦·默里督察率先下车,身后是警员宾特、怀特、弗里斯通、理查森、史考特。六人拔出警棍,用防暴盾驱散人群[43][55][61]。皮奇在此期间头部遭受重击,十四名证人声称看到事发,而且肇事者是警察[62]。死因研讯期间附近居民作证时称:

(我)看到蓝色面包车(警车)从比奇克劳夫特大道过来,速度很快,绕过比奇克劳夫特大道后停车。我看到警察拿着盾牌下车,人们开始逃跑,警察想把他们赶走。我看到警察打人,有个白人站在那儿……警察见人就打,有些人逃进小巷,还有人跑到我家……我看到皮奇,然后看到拿盾牌的警察打他。[55]

附近的果园大道71号住户看到皮奇挨打后把他带回家,但他连水杯都拿不稳,眼睛上翻而且说不出话。居民立即呼叫救护车,呼叫纪录时间是晚上八点十二分。救护车十分钟后抵达,将皮奇送到伊灵医院。院方发现病人出现大面积硬膜外血肿并马上手术,但他的情况在手术期间恶化,医院在4月24日凌晨零点十分宣告皮奇死亡。[63][64]

4月23日绍索尔共有三千人游行示威,警方共逮捕345人。共97名警察和39名被捕入狱者受伤,另有包括皮奇在内的25名公众受伤[65]。绍索尔火车站附近还有国民阵线成员被打成重伤,在重症监护室治疗两天后出院[52][66]。

余波

伦敦警察厅投诉调查科主任约翰·卡斯在医院宣告皮奇死亡不到24小时后就开始调查[67],听取参与行动的特别巡逻课警员汇报[68][69]。时任伦敦警察厅总监戴维·麦克尼也花费八天时间审查抗议示威活动,但他的分析纪录没有涉及皮奇之死[70]。

1979年4月26日,皮尔的死因研讯在西伦敦死因裁判官约翰·伯顿监督下启动,他第一天就允许死者家属安排独立病理学家二轮驗屍,接下来死因研讯延期一个月[71]。1979年5月25日恢复后,卡斯作证时表示还需要两到三个月才能完成调查,死因研讯因此再度推迟。卡斯及下属此时已讯问四百人。伯顿表示,死因研讯将推迟到刑事检控专员托尼·赫瑟灵顿爵士拿到警方调查报告。[72][73]

警方和政府当时坚称绍索尔的事态是外来人士引发,但遭起诉的342人中仅两人不是当地居民[74]。为防陪审团无法公正裁决,这些案件不在伊灵当地审理,而是在40公里外的巴尼特區开庭[注 6]。霍尔丹社会主义律师学会《公报》的拉利斯·德考威撰文指出,法院起初裁定九成被告罪名不成立,但媒体开始宣传后比例就降至七成[75]。

1979年6月12日,皮奇的遗体置于绍索尔多米尼昂电影院,八千人前来向他致敬[76]。次日尸体葬于东伦敦公墓,送行人数在五千到一万范围[77][注 7]。葬礼过去三天后,麦克尼表态维护特别巡逻课的行为,甚至对黑人记者宣称:“我理解你们这种人到底担心什么,但只要不上街而且夹着尾巴做人,你们就不用担心特别巡逻课”[79]。

卡斯的调查

法医报告声称打死皮奇的不是警棍而是含铅短棒、手杖或金属管后,卡斯调查组于1979年6月上旬质讯第一分组警员。经过搜查,组员储物柜共有26支武器,除警棍外其他大部分都未经许可,如短棒、刀,另外还有几串钥匙和盗用的驾照[80][81][82][注 8]。卡斯调查组突击搜查警员格林威尔·宾特的家后还发现武器和纳粹纪念品,宾特自称收集这些纪念品只是业余爱好[82]。

卡斯在调查期间多次列队认人,交证人识别的警察包括、、[83][注 9]。参与死因研讯的大律师兼历史学家戴维·伦顿判断三个字母分别代指警员雷蒙德·怀特、詹姆斯·史考特、安东尼·理查森[55],但所有证人都无法确认到底是谁殴打皮奇[83][84]。事后发现,当天参与行动的警察有人事后剃掉胡子,默里督查长出胡子后又拒绝参与列队由证人指认。许多警察的制服还没来得及由调查组检查就已干洗。[85][86]第一分组警员有意误导卡斯,他的报告指出“部分涉事警察态度有问题,没有真实陈述情况”[87],“这些警察的行为显然阻碍负责警察调查此次重大事件”[88]。报告最后表示,虽然卡斯能够确定谁最可能打死皮奇,但还是“没有确凿证据”[89]:

下车执行任务的警察中,出手殴打克莱门特·布莱尔·皮奇的几率从大到小分别是、、、、、[90]。

伦顿判断六个字母分别代表默里、宾特、史考特、理查森、弗里斯通、怀特[55]。警方认为卡斯的报告内容准确,麦克尼在1983年的自传中表示:“证据表明布莱尔·比奇死于颅骨重击,而且死于警察之手”[91]。

死因研讯

经过30名调查员共计工作3.1万工时,卡斯的调查在1980年2月收工[92]。1979年7月12日完成的初步报告送交刑事檢控專員[64],赫瑟灵顿称赞卡斯调查到位,声称“有充分证据起诉”[93]。死因研讯一周后重开,卡斯报告复印件只提供给伯顿及伦敦警察厅的律师,但却拒绝向死者家属及反纳粹联盟的律师提供。伯顿利用这份报告决定只传唤哪些证人。牛津大学威克姆逻辑学教授迈克尔·达米特为全国公民自由委员会检视案件时指出,只有验尸官和警方律师拿到报告副本,导致“(其他)任何人……都无法获知证据全貌”[94]。皮尔的家人诉诸分区法院,但法官认为报告属警方财产,警方有权决定是否向家属提供[94]。

皮奇家人的法律顾问要求以陪审团裁定死因研讯,但伯顿拒绝,研讯再度中止[95]。死者家属向高等法院上诉要求推翻伯顿的决定遭拒后[96],上诉法院法官丹宁勋爵要求死因研讯交陪审团裁决[97][98]。

1980年初,《平等者》杂志(1980年1月刊)和《星期日泰晤士報》(1980年3月)刊登卡斯报告部分内容,如默里、怀特、弗里斯通、理查森和史考特的名字[99]。《星期日泰晤士报》声称,刑事检控专员决定不起诉警察显然旨在掩饰,“如果报告公开,调查人员就会变成照镜子的猪八戒”[100]。1980年4月,“布莱尔·皮奇之友委员会”成员在警察局外高举海报示威,上书“通缉布莱尔·比奇谋杀犯”和默里等六人的名字[101]。

1980年4月28日死因研讯继续,预计需要数周时间[102]。验尸官戴维·鲍恩和代表死者家属的病理学家基思·曼特都认为皮奇死于头部单次重击,凶器不是警棍,而是“橡胶棒或内含铅弹的软管及类似武器”[94]。两人都称死者头骨很薄,但曼特认为这种薄还没有到疾病程度[94],在他看来,打死皮奇的重击下手非常狠毒[94]。

传召83名证人后,研讯在1980年5月27日结束[103],陪审团裁定皮尔死于意外[104]。犯罪学家菲尔·斯克拉顿和保罗·戈登认为,根据卡斯报告的结论,行凶杀人更加恰当[105]。《泰晤士报》次日发表社论,称研讯裁定未能明确可信地解释事件,应该继续调查[106]。

全国公民自由委员会对伯顿的调查方式表示关切,伯顿向陪审团宣称,皮奇死于“政治狂热分子”之手,目的就是制造烈士,对抗警察,如此说法令委员会深感不安[107][108]。研讯期间,伯顿致信政府高官,声称皮奇死于警察之手的说法纯属“政治捏造”[109]。他还致信内政大臣、大法官和检察总长,宣称有人密谋传播皮奇之死的虚假信息,他还指控包括英国广播公司在内的多家媒体炮制“偏见宣传”[109]。2010年,《每日电讯报》刊文指出,伯顿“对皮奇先生的死……缺乏同情”[110]。

伯顿在研讯过后撰写七页长文《布莱尔·皮奇死因研讯——未公布的故事》,打算在死因裁判官学会年度报告上发表。文中指控部分平民证人“政治上完全倒向社会主义工人党”,蓄意在作证时说谎[109],还称部分锡克教徒对英格兰司法体系缺乏了解,无法提供可靠证据[55]。部分官员认为这份报告会“抹黑全体死因裁判官、特别是伯顿博士的公正形象”,说服他不要公布[109]。

后续

民间反复呼吁公开调查皮奇之死及警方行径,79名国会议员支持听证,但政府置若罔闻[111][112]。死者家属诉诸法院要求公布卡斯报告及支持文献,上诉法院于1986年2月裁定警方可以不公布报告,但应该公开其中陈述及支持文献[113]。皮奇的家人还要求伦敦警察厅赔偿,经过八年诉求才拿到7.5万英镑[114]。政治史学家米克·瑞安指出,皮奇案是“默认犯错后支付赔偿”的典型案例[115]。1999年4月,副内政大臣保罗·博阿滕成为最后一名拒绝公开调查的政府大臣,理由是事情已经过去太久,再来调查对谁都没好处[110]。

1999年,伦敦警察厅投诉调查科主任伊恩·奎因与死者家属持续通信后在1999年开始审查当年的调查,但调查过程及结果都没有告知家属[116]。

2009年4月1日,特别巡逻课后续组织地区支援课警员在2009年二十国集团伦敦峰会抗议示威期间殴打并推倒报贩伊恩·汤姆林森,致其倒地后死亡[117]。两起案件的相似之处成为催化剂,促使卡斯报告公开[118]。伦敦警察厅总监保罗·斯蒂芬森正式向皮奇家人道歉[119],并在这年六月宣布会公布卡斯的报告和支持文档[120]。

反响

面对警方行径,绍索尔亚裔群体认为双方关系已经破裂,许多人觉得警察欺人太甚。亚裔人士表示:“我们对警方所作所为备感震惊。虽说印度警察非常野蛮,但周一晚前我们谁都没想到这里的警察也会一样粗暴”。[126]新闻工作者马克·休斯和卡哈尔·米尔莫指出,特别巡逻课所作所为“已成警察腐败的象征”[43][127]。

卡斯报告公布后,《泰晤士报》在社论中指出,皮奇去世后,“伦敦警察一直没能摆脱负面形象”[128]。2010年,前伦敦警察厅特别行动部助理总监安迪·海曼在著作中表示,皮奇之死令特别巡逻课乃至整个伦敦警察厅声名狼籍。人们对警察逐渐失去信心,对“部分警队不再信任,而且事实证明难以扭转”[129]。犯罪学家克里斯·格里尔和尤金·麦克劳克林认为,皮奇的死只是开端,1993年斯蒂芬·劳伦斯谋杀案、2005年琼·查尔斯·德梅内塞斯之死、2006年森林门突袭、以及2009年汤普林森之死这一系列事件都反映伦敦警察厅“体制糜烂、官官相护、调查手法拙劣”,进而玷污警察形象,令民众对警务看法大变[130]。《每日电信报》记者菲利普·约翰斯顿在汤姆林森去世后撰文指出,警察无端攻击事件远远不止皮奇之死。皮奇去世时,许多人还会支持警察,此后情况不再。“许多人从乡下赶来参加威斯敏斯特反对禁止猎狐的集会,结果受到警方残暴对待,永久改变他们对警察的看法。”[131]

影响和纪念

皮奇之死对公众的冲击,以及警方滥用《可疑人物法》等行径令种族局势紧张,共同导致1981年布里克斯顿暴动和斯卡曼勋爵主持的公开调查[1][44]。

绍索尔某小学更名布莱尔·比奇小学[132]。2010年,英国教师联合会设立布莱尔·皮奇奖,奖励在平等和种族多样化方面贡献显著的会员或分支[133]。1989年,诗人兼活动家克里斯·塞尔()编辑青年诗歌选集《为布莱尔而作》[134]。

The Ruts乐队创作歌曲《神的战争》,对克拉伦斯·贝克的伤势立歌存照[135]。2 Tone音乐专辑《2 故事》致辞纪念皮奇[136]。提及皮奇之死或纪念他的歌曲很多,如流行音乐组合()1980年歌曲《公正》[137],1982年拉爾富·麥可泰爾的歌曲《梦之水》[138];林顿·奎西·约翰逊歌曲《雷鬼皮奇》的歌词唱道[135]:

布莱尔·皮奇不是英格兰人,

而是来自新西兰,

虽然遇害,斯人已逝,

但他的记忆永存。[139]

参见

注释

- 工厂管理人员曾在第二次世界大战期间与锡克教徒军人并肩作战,乐于聘请昔日战友[14]。

- 里德事后受《1965年种族关系法》罪名起诉,但法院裁定罪名不成立[23]。

- 原名“特别巡逻课部队”,1965年更名特别巡逻课[27]。

- 起因是同组警察殴打三名黑人青年并合谋妨礙司法公正[30]。

- 警方报告声称投掷的物品是烟灰缸和石头,但压力团体研讯慈善信托基金会创始人称,投掷物品不过是两根发焰筒[46]。

- 大部分被告罪行很轻,所以由裁判法院审理,距绍索尔最近的裁判法院位于伊灵,与被告在同一区。只有六人因罪行更重在皇室法院受审[75]。

- 来源记载人数不一,《衛報》称五千人[77],《牛津國家人物傳記大辭典》和大卫·兰森的历史著作称一万人[1][78]。

- 储物柜发现的武器包括撬棍、金属短棒、刀、美式警棍、犀牛鞭、鹤嘴锄及各种手柄的棍棒[80]。

- 卡斯的报告向公众公布时,其中除皮奇外所有人名均加密处理,卡斯本人的名字也不例外[55]。

参考资料

脚注

- May 2012.

- "Blair Peach Gravestone" Getty Images.

- Peach & 2010,第24页

- Manson & 1980,第14页

- Wright & 2008,第185页

- Timmins & 1980b,第2页

- "The life of Blair Peach", The Guardian.

- Dummett & 1980,第9页

- Ransom & 1980,第5页

- Cass Report, 12 July 1979.

- Searle 1979.

- Richman & 1999,第35页

- Fox & 1995,第304–305页

- Chaudhary 2018.

- Hammond Perry & 2015,第232页

- Karapin & 1999,第431–432页

- Karapin & 1999,第442页

- Butler,King & 1965,第354页

- Butler,King & 1965,第366页

- Butler,King & 1966,第261页

- Butler,Pinto-Duschinsky & 1971,第407, 410页

- Gilroy & 2004,第174页

- Cram & 2016,第106页

- Waters & 2018,第87页

- Puri 2015.

- Baumann & 1996,第58页

- Joyce & 2010,第186页

- "History of the Metropolitan Police: Special Patrol Group". Metropolitan Police Service.

- Brain & 2010,第13页

- Waddington & 1994,第26页

- Rollo & 1980,第174, 204页

- Joyce,Wain & 2014,第282页

- Kettle,Hodges & 1982,第94页

- "Territorial Support Group". Metropolitan Police Service.

- "National Front fields almost 300 candidates". The Guardian.

- "Policeman injured in Front clashes". The Guardian.

- "25 police hurt in NF march". The Guardian.

- Chippindale,Ballantyne & 1979,第1页

- Overview of the Southall demonstration, 24 April 1979,第1页

- Payne-James等,第123页

- Overview of the Southall demonstration, 24 April 1979,第1, 4页

- Overview of the Southall demonstration, 24 April 1979,第2页

- Oates 2019.

- "Southall Rising". BBC.

- Hann & 2012,第297页

- Ward & 1986,第36页

- Brah & 2005,第45页

- "Southall, April 1979". Birkbeck.

- Ward & 1986,第39页

- Conklin Frederking & 2007,第115页

- Samantrai & 2002,第194页

- Overview of the Southall demonstration, 24 April 1979,第3页

- Cass Report, 12 July 1979,第5页

- Dummett & 1980,第10页

- Renton 2014.

- Dummett & 1980,第10–11页

- Cass Report, 12 July 1979,第6–7页

- Dummett & 1980,第11–12页

- Cass Report, 12 July 1979,第7页

- Dummett & 1980,第12–13页

- Dummett & 1980,第13, 24页

- Cass Report, 12 July 1979,第10页

- Dummett & 1980,第15, 20页

- Cass Report, 12 July 1979,第1页

- Cass Report, 12 July 1979,第4页

- Parry & Chippindale 1979,第2頁.

- "1979: Teacher dies in Southall race riots". BBC.

- Cass Report, 12 July 1979,第81页

- Cass Report, 14 September 1979,第31页

- McNee & 1983,第85页

- Parry 1979,第4頁.

- Pallister 1979a,第2頁.

- Lewis 2010c.

- Deeley & 1979,第1页

- de Kauwe & 1980,第15页

- Anand 2019.

- Pallister & 1979b,第14页

- Ransom & 1980,第58页

- Lewis 2009a.

- Ransom & 1980,第32页

- Lewis & 2010b

- "PC hid his cosh 'in panic' before search". The Guardian.

- Cass Report, 12 July 1979,第11页

- Cass Report, 14 September 1979,第2–3页

- Stubbs 2009.

- Evans 2010.

- Cass Report, 14 September 1979,第25页

- Cass Report, 14 September 1979,第25–26页

- Cass Report, 14 September 1979,第24页

- Cass Report, 12 July 1979,第12页

- McNee & 1983,第84页

- Cass Report, 23 August 1999,第1页

- Pallister & 1979c,第28页

- Dummett & 1980,第38页

- Pallister & 1979d,第2页

- Leigh & 1979,第28页

- Singer & 1979,第24页

- Symon & 1979,第1页

- Dummett & 1980,第33页

- "The Blair Peach killing". The Sunday Times.

- Timmins & 1980a,第1页

- "Blair Peach inquest may set a record". The Times.

- Cass Report, 23 August 1999,第2页

- Timmins & 1980b,第1页

- Scraton,Gordon & 1984,第62页

- "A Verdict of Misadventure with Riders". The Times.

- Dummett & 1980,第37, 41页

- "Blair Peach: Now the SPG men will testify". The Guardian.

- Lewis 2010a.

- Alderson & 2010,第10页

- "1980: Peach death was 'misadventure'". BBC.

- Ford & 2010b,第37页

- "Law Report: Statements to be disclosed in police complaint". The Times.

- "Peach application". The Times.

- Ryan & 1996,第165页

- Lewis & 2009b,第12页

- Fresco & 2009,第7页

- Lewis & 2010d,第5页

- Greer,McLaughlin & 2012,第281页

- "Blair Peach death secrecy review". BBC.

- Marshall 2009.

- Ransom & 1980,第28页

- Ransom & 1980,第23页

- Ransom & 1980,第29页

- Ford & 2010a,第4页

- Deeley & 1979,第2页

- Hughes,Milmo & 2010,第16页

- "Blair Peach". The Times.

- Hayman & 2010,第4页

- Greer,McLaughlin & 2010,第1056页

- Johnston & 2009,第27页

- "Blair Peach Primary School". Ealing Council

- "Blair Peach Award". National Union of Teachers.

- Davis & 2009,第80页

- Lynskey & 2012,第390页

- The 2 Tone Story. Chrysalis Records.

- Fisher 2016.

- McTell, Ralph. "Water of Dreams".

- "Reggae Fi Peach". Shazam.

书籍

- Baumann, Gerd. . Cambridge: Cambridge University Press. 1996 [2020-11-19]. ISBN 978-0-521-55554-8. (原始内容存档于2021-02-06).

- Brah, Avtar. . London: Routledge. 2005 [2020-11-19]. ISBN 978-1-134-80868-7. (原始内容存档于2021-02-06).

- Brain, Timothy. . Oxford University Press. 2010 [2020-11-19]. ISBN 978-0-19-921866-0. (原始内容存档于2021-02-06).

- Butler, David; King, Anthony. . London: Macmillan. 1965 [2020-11-19]. ISBN 978-1-349-81741-2. (原始内容存档于2021-02-06).

- Butler, David; King, Anthony. . London: Palgrave Macmillan. 1966 [2020-11-19]. ISBN 978-1-349-00548-2. (原始内容存档于2021-02-06).

- Butler, David; Pinto-Duschinsky, Michael. . London: Palgrave Macmillan. 1971 [2020-11-19]. ISBN 978-1-349-01095-0. (原始内容存档于2021-02-06).

- Conklin Frederking, Lauretta. . Cranbury, NJ: Susquehanna University Press. 2007 [2020-11-19]. ISBN 978-1-57591-111-3. (原始内容存档于2021-02-06).

- Cram, Ian. . London: Routledge. 2016 [2020-11-19]. ISBN 978-1-317-16030-4. (原始内容存档于2021-02-06).

- Dummett, Michael. . London: National Council for Civil Liberties. 1980. ISBN 978-0-9011-0891-3.

- Gilroy, Paul. . Centre for Contemporary Cultural Studies (编). . London: Routledge. 2004: 141–180 [2020-11-19]. ISBN 978-1-134-89702-5. (原始内容存档于2021-02-06).

- Hammond Perry, Kennetta. . Oxford: Oxford University Press. 2015 [2020-11-19]. ISBN 978-0-19-024020-2. (原始内容存档于2021-02-06).

- Hann, Dave. . Winchester: John Hunt Publishing. 2012. ISBN 978-1-7809-9177-1.

- Joyce, Peter. . London: SAGE Publications. 2010 [2020-11-19]. ISBN 978-1-4462-4826-3. (原始内容存档于2021-02-06).

- Joyce, Peter; Wain, Neil. . London: Palgrave Macmillan UK. 2014 [2020-11-19]. ISBN 978-1-137-27008-5. (原始内容存档于2021-02-06).

- Kettle, Martin; Hodges, Lucy. . London: Pan Books. 1982 [2020-11-19]. ISBN 978-0-330-26845-5. (原始内容存档于2021-02-06).

- Lynskey, Dorian. . London: Faber. 2012. ISBN 978-0-5712-4135-4.

- McNee, David. . London: Collins. 1983 [2020-11-19]. ISBN 978-0-0021-7007-9.

- Payne-James, Jason; Busuttil, Anthony; Smock, William. . Cambridge: Cambridge University Press. 2003 [2020-11-19]. ISBN 978-1-84110-026-5. (原始内容存档于2021-02-06).

- Ransom, David. . London: Friends of Blair Peach Committee. 1980. ISBN 978-0-906224-04-5.

- Rollo, Joanna. . Hain, Peter (编). . London: John Calder. 1980: 153–208. ISBN 978-0-7145-3795-5.

- Ryan, Mick. . London: Taylor & Francis Group. 1996 [2020-11-19]. ISBN 978-1-85728-256-6. (原始内容存档于2021-02-06).

- Samantrai, Ranu. . Stanford, CA: Stanford University Press. 2002 [2020-11-19]. ISBN 978-0-8047-4321-1. (原始内容存档于2021-02-06).

- Scraton, Phil; Gordon, Paul. . London: Penguin. 1984. ISBN 978-0-1402-2464-1.

- Waddington, Peter. . London: UCL Press. 1994 [2020-11-19]. ISBN 978-1-85728-226-9. (原始内容存档于2021-02-06).

- Ward, Tony. . London: INQUEST. 1986. ISBN 978-0-946858-02-6.

- Waters, Rob. . Oakland, CA: University of California Press. 2018 [2020-11-19]. ISBN 978-0-520-96720-5. (原始内容存档于2021-02-06).

正式报告

- Cass, John. (PDF) (报告). Metropolitan Police. 1979-07-12 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-08).

- Cass, John. (PDF) (报告). Metropolitan Police. 1979-09-14 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-08).

- Cass, John. (PDF) (报告). Metropolitan Police. 1999-08-23 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-11).

- (PDF) (报告). Metropolitan Police. 1979-04-24 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-08).

期刊

- Davis, Bob. . Race & Class. 2009-09-24, 51 (2): 79–91. doi:10.1177/0306396809345578.

- de Kauwe, Lalith. . Bulletin. Spring 1980, (12): 13–16. JSTOR 44749659.

- Fox, Lynne. . Immigrants & Minorities. 1995, 14 (3): 304–307. doi:10.1080/02619288.1995.9974869.

- Greer, Chris; McLaughlin, Eugene. . The British Journal of Criminology. 2010-11, 50 (6): 1041–1059. JSTOR 43610824. doi:10.1093/bjc/azq039.

- Greer, Chris; McLaughlin, Eugene. (PDF). The British Journal of Criminology. 2012-03, 52 (2): 274–293 [2020-11-19]. JSTOR 44173489. doi:10.1093/bjc/azr086. (原始内容存档 (PDF)于2019-10-29).

- Karapin, Roger. . Comparative Politics. 1999-07, 31 (4): 423–444. JSTOR 422238. doi:10.2307/422238.

- Manson, Hugo. . New Zealand Listener. 1980-04-19: 14–15.

- May, Alex.

. 線上版. 牛津大學出版社. 2012 [2020-11-19]. doi:10.1093/ref:odnb/47730. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格

. 線上版. 牛津大學出版社. 2012 [2020-11-19]. doi:10.1093/ref:odnb/47730. 需要订阅或英国公共图书馆会员资格 - Renton, David. . London Review of Books. 2014-05-22, 36 (10): 23–26 [2020-11-19]. ISSN 0260-9592. (原始内容存档于2020-09-26).

- Richman, Paula. . Journal of the American Academy of Religion. 1999-03, 67 (1): 33–57. JSTOR 1466032. doi:10.1093/jaarel/67.1.33.

- Wright, Niel. (PDF). Ka Mate Ka Ora: A New Zealand Journal of Poetry and Poetics. 2008-03, (5): 184–187. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-12).

新闻报导

- . The Guardian. 1979-04-22: 1.

- . BBC. 2008 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-08-16).

- . BBC. 2008. (原始内容存档于2020-08-16).

- Alderson, Andrew. . The Sunday Telegraph. 2010-04-25: 10.

- Anand, Jasbir. . Ealing News Extra. 2019-01-29. (原始内容存档于2020-01-31).

- Barling, Kurt. . BBC. 2009-04-28 [2020-11-19]. (原始内容存档于2018-11-27).

- . Leader. The Times. 2010-04-28: 2.

- . BBC. 2009-06-25 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-09).

- . The Times. 1980-04-28: 2.

- . The Sunday Times. 1980-03-16: 1.

- . The Guardian. 1980-05-11: 4.

- Chaudhary, Vivek. . The Guardian. 2018-04-04 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-14).

- Chippindale, Peter; Ballantyne, Aileen. . The Guardian. 1979-04-24: 1.

- Deeley, Peter. . The Observer. 1979-04-29: 1–2.

- Evans, Martin. . The Daily Telegraph. 2010-04-28 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-01-24).

- Ford, Richard. . The Times. 2010-04-28: 4.

- Ford, Richard. . The Times. 2010-05-01: 37.

- Fresco, Adam. . The Times. 2009-04-10: 7.

- Hayman, Andy. . The Times. 2010-04-28: 4.

- Hughes, Mark; Milmo, Cahal. . The Independent. 2010-04-28: 16 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-17).

- Johnston, Philip. . The Daily Telegraph. 2009-04-09: 27.

- . The Times. 1986-02-05: 25.

- Leigh, David. . The Guardian. 1979-11-16: 28.

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2009-06-13 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-09).

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2009-10-03: 12 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-09-18).

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2010-01-22 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-11).

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2010-04-27 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-11).

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2010-04-27 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-08).

- Lewis, Paul. . The Guardian. 2010-04-28: 5.

- . The Guardian. 1979-07-16: 11.

- Marshall, Peter. . BBC. 2009-10-13 [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-10-07).

- . The Guardian. 1979-04-19: 6.

- Oates, Jonathan. . Ealing News Extra. 2019-01-29 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-17).

- Pallister, David. . The Guardian. 1979-05-25: 2.

- Pallister, David. . The Guardian. 1979-06-14: 14.

- Pallister, David. . The Guardian. 1979-10-04: 28.

- Pallister, David. . The Guardian. 1979-10-12: 2.

- Parry, Gareth. . The Guardian. 1979-04-27: 4.

- Parry, Gareth; Chippindale, Peter. . The Guardian. 1979-04-25: 2.

- . The Guardian. 1980-05-15: 4.

- Peach, Giles. . The Times. 2010-04-29: 24.

- . The Times. 1988-06-10: 2.

- . The Guardian. 1979-04-21: 24.

- Puri, Kavita. . BBC. 2015-08-05 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-11-19).

- Singer, Angela. . The Guardian. 1979-12-15: 24.

- Stubbs, Celia. . The Guardian. 2009-06-14 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-09-10).

- Symon, Penny. . The Times. 1979-12-15: 1.

- Timmins, Nicholas. . The Times. 1980-04-22: 1.

- Timmins, Nicholas. . The Times. 1980-05-28: 1–2.

- . Leader. The Times. 1980-05-28: 15.

网页、视频和音频

- (Liner notes). Chrysalis Records. 1989. 353 657.

- . National Union of Teachers. [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-09-27).

- . Getty Images. [2019-05-08]. (原始内容存档于2019-05-08).

- . Ealing Council. [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-11).

- Fisher, Devon. . Pop Matters. 2016-03-15 [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-09-07).

- . Metropolitan Police Service. [2013-06-12]. (原始内容存档于2013-06-12).

- McTell, Ralph. . [2020-11-19]. (原始内容存档于2020-08-07).

- . Shazam. [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-12).

- Searle, Chris. . Institute of Race Relations. 1979-04-23 [2020-11-19]. (原始内容存档于2018-11-16).

- . Birkbeck, University of London. [2020-11-19]. (原始内容存档于2019-04-10).

- . Metropolitan Police Service. [2013-01-21]. (原始内容存档于2013-01-21).

外部链接

- 伦敦警察厅案件调查文献 (页面存档备份,存于)

- 1979年4月23日首播的英国广播公司新闻节目:1979年:教师死于绍索尔骚乱 (页面存档备份,存于)

- 调查记者保罗·富特:布莱尔:我们的兄弟和朋友 (页面存档备份,存于)