石寨山古墓群

石寨山古墓群是位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇石寨村南的一片古墓葬,曾出土滇王之印、杀人祭柱场面贮贝器、诅盟场面贮贝器等重要文物,是二十世纪中华人民共和国境内的的重大考古发现之一[1]。1965年2月,该墓群被公布为省级文物保护单位,2001年又被国务院公布为全国重点文物保护单位[2]。2021年,石寨山古墓群入选“中国百年百大考古发现”榜单和国家文物局“十四五”时期大遗址名单,2022年12月29日,石寨山考古遗址公园正式进入第四批国家考古遗址公园立项名单。

| 石寨山古墓群 | |

|---|---|

| 全国重点文物保护单位 中华人民共和国国务院公布 | |

| 所在 | 云南省昆明市晋宁区上蒜镇石寨村 |

| 坐标 | 24°43′5″N 102°41′41″E |

| 分类 | 古墓葬 |

| 时代 | 战国-汉 |

| 编号 | 5-179 |

| 登录 | 2001年 |

地理位置及地形

石寨山海拔1,919米,为滇池东岸众多山丘之一,北距小梁王山3千米,东距左卫山1千米,东南距金沙山2千米,因地势北高南低,当地人也称之为鲸鱼山。该山山体南北长500米,东西最宽处约200米,山顶高度约33米。山体中部较宽,南、北侧较窄,呈近似纺锤形。石寨山东、西两侧地形差异显著:西坡陡峭,东坡较平缓[3]。

发掘经过

发现与首轮发掘

1953年,一名古董商人携带数件青铜器前往云南省博物馆鉴定年代与价值,经馆员研究后认定其极有可能出土于云南,但无法确定具体遗址地点。一年后,云南文史馆馆员方树梅将该批文物与抗日战争期间于晋宁县发现的青铜器相互关联,云南省博物馆遂在当年10月派出工作人员前往晋宁县调查,随后确认石寨山为文物出土地点。1955年3月,孙太初与两名馆员对石寨山进行了第一次试掘。此次发掘工作持续21天,确认了石寨山是一处包括新石器时代贝丘遗址与青铜时代墓葬群的复合遗址[4]。

首轮发掘分甲、乙两区进行,甲区为山体东侧外沿两道探沟,乙区为山体中部与西北部三道探沟,合计发掘面积204.3平方米[5]。此次发掘共清理19座墓葬,出土随葬品合计3,100余件[6][註 1]。

甲区土层受到近现代活动破坏严重,仅在探沟1内发现两座形制基本保存完好的土坑墓。两墓均为坐东向西的长方竖井型墓葬,其中一号墓前宽后窄,无墓道,长3.34米,宽2.64米至2.72米;二号墓前窄后宽,宽0.8米至1.8米,有1.4米短小墓道。一号墓出土文物众多,包括杀人祭柱场面贮贝器[註 2]、铜鼓、虎耳四足器、铜俑等数十件铜器及大量赤金类饰品。二号墓随葬品已经偏离原始位置,与其他已毁墓穴的随葬品混杂,无法确定具体数量。甲区探沟2内发现了属于数座墓葬的随葬品,且多为铜制兵器和陶片,合计出土25柄铜剑、11柄铜矛、7柄铜戈、12柄铜斧和钺、22枚铜箭镞和数十件其他铜器,区域内的陶器与木器则大多已经损坏,无法复原[5]。

乙区探沟表层包含大量近现代坟墓,较浅土层还发现了多座属于元、明时代火葬墓的火葬罐,这些遗存极大影响了早期青铜时代墓葬的状态,该区仅发现一座“屈肢葬”形式的较完整古墓葬。该骨架埋葬于地下105厘米处,头骨距北壁450厘米,头、脚两端各有一块岩石,骨架东侧约70厘米处建有66厘米高的红土灶台。该骨架下肢弯曲,内角约83度,上肢十字交叉置于胸前,与黄河流域屈肢葬姿态存在差异。在骨架西北侧还留存于三件随葬品,均为轮制陶罐,表层有磨光处理[5]。

第二轮发掘

首轮发掘后,云南省博物馆认为出土文物对于古代西南少数民族历史研究具有较大意义,便在报请中央文化部批准后于1956年11月1日起对石寨山展开第二轮发掘。此次发掘工作直至1957年1月4日结束,以首轮发掘的一号墓为基点,使用探方法向西、南、北三面开掘,共发现20座土坑墓和近十座被破坏的墓葬[8]。

此轮发掘的20座墓葬中仅有4座发现人骨,但在其他部分墓穴中发现棺椁的漆皮,且所有墓穴底部均有防湿防腐的炭灰。其中,第21号墓附近发现两具骨架:一具手执铜戈,另一具双手各戴六只铜环,可能为合葬墓。第9号墓内骨架则从腰部折断分列两侧,墓主可能死于斩杀[9]。

这些墓穴大多建于岩石空隙之间,规模较小,难以在底层平铺随葬品,因此很多墓葬中的器物都重叠成堆,排列拥挤,各墓的器物放置次序也差异显著,但总体仍有一些规律:铜鼓和贮贝器体积较大,大多放置于墓穴后部;铜俑均放置于贮贝器上方;兵器在所有器物中数量最多,但放置位置无规律;生产工具大多放置于墓坑边界;玛瑙、绿松石等装饰珠扣成串放置于棺椁内;人物、动物形象铜饰多数与装饰珠扣位于相近位置[10]。

此次发掘共出土铜制生产工具225件[註 3],铜制兵器1,060件[註 4],釜、盉、壶等铜制生活用具数十件[13]。此次发掘还发现了包括杀人祭鼓铜贮贝器在内的10件贮贝器和15件铜鼓,为研究古代滇国社会提供了重要史料[14]。此外,墓葬中还发现了大量用于车马、器物的饰物及动物、人物造型的手工艺品,其造型艺术与制造工艺已达到较高水准[15][16]。相较于丰富的青铜器,此次出土的铁器较少,仅有10件生产工具[註 5]、105件兵器[註 6],且大多已经残缺[17]。

此外,本次考古工作还出土了种类繁多的金银器。武器方面,3号、4号、12号、13号四座墓中共出土35件金鞘,其式样与景颇族及阿昌族使用传统工艺制作的刀鞘较为接近,且大多用于铜柄铁刃剑和长铁剑,在青铜剑上使用极少。佩戴饰品方面,多座墓穴均发现有金器,其用途包括但不限于防具、发饰、手镯、片状饰物、珠子等[18]。此次发掘还在6号墓中发现了重要文物滇王之印,该印保存完好,边长2.4厘米,印身厚0.7厘米,蟠蛇钮高2厘米,总重90克,底部以隶书体凿成“滇王之印”四字,为石寨山墓群的断代和墓主身份的推定提供了重要证据,但其是否为汉武帝所赐仍存在争议[19][20][註 7]。

第三轮发掘

1958年冬季,云南省文化局借云南省少数民族调查组工作机会,动员各州市来昆文化干部前往石寨山学习田野发掘技术,同期进行了第三次发掘。此次发掘在中部遗址区与周边墓葬区同时展开,其中遗址区共开探沟4条,合计出土陶片1,000余片,陶纺轮5件,石器5件;墓葬区则发掘了12座土坑墓,从中出土200余件文物,其中的部分与长沙出土文物类似,标志该遗址时期滇池地区与楚文化存在交集[26]。此次考古工作持续32天,发掘面积200余平方米,除陶片外合计出土文物400余件[27]。

此轮发掘的12座墓穴形制与之前相同,分属两片发掘区。位于石寨山东北、出土滇王之印墓穴北部的发掘区合计掘得墓葬4座,虽然埋葬深度达2.3至2.95米,其依然全数受到破坏。4座墓葬均为东西向,内部包含人骨架,但随葬品较为普通,包括铜制生产工具、铜制兵器及漆案、陶器等生活用具。该区较特殊的为32号墓死者,其口中含有8枚五铢钱,两手又各执两枚,均为宣帝五铢。位于石寨山西北部的发掘区内则掘得墓葬8座,其中7座受到不同程度的破坏,剩余1座基本保存完整。7座被破坏的墓穴埋藏较浅,最深处不超过1米,彼此间距0.5至1.8米,多处受到近代墓侵入且彼此间隔土层常有损毁,它们内部的随葬品较少,有的只有1、2件且大多属于生产工具[27]。

此次发掘只有23号墓保存完好,仅东北角有部分破损,其形制为近矩形的土坑竖穴,东西长5.4米,南北宽4.7米,深1.85米,坑壁平整,有火烧加固痕迹。墓内随葬品分布规整:西面放置1件三足提梁壶;北面放置1件木制贮贝器[註 8];东面摆放2件相对的红色漆案,案上放置3列耳杯,两案东面又依次排布2件漆盘、1件乘有鸡和狗骨架的耳杯、2件相对的铜尊和其他一些铜器;南面摆放有大量铜器但大多已经锈蚀。此外,墓内还放有3块人工打制的大石,可能用于放置随葬品或棺木。23号墓出土文物包括,漆器:68×41厘米案2件、耳杯30件、铜钮鎏金漆盘6件、匣3件;铜器:三足提梁壶、熏炉、洗、盉各1件,尊、灯、圆盒各2件,镜、铜兽腿各4件、镯10对[27]。由于该墓出土有耳环、漆匣等物件且未发现兵器,该墓墓主可能为一位妇女[26]。

第四轮发掘

1960年春季,云南省博物馆馆员和中国科学院考古研究所工作人员一起对石寨山展开第四轮考古工作,此次发掘自4月初开始,至月末结束,合计发掘16座墓葬,出土文物228件。这些墓葬均分布于石寨山东侧边界,排布密集,因下葬时间不一,其中大多存在重叠现象,导致墓坑边界塌陷、随葬品零散残缺[28]。

此次发掘的16座墓葬均为中小型竖穴土坑墓,内部随葬品数量较少且形制大多与前三次发掘器物类似:合计出土铜质兵器53件、各种铁器十余件、完整的陶制工具9件、扣饰、手镯、玛瑙扣等装饰品百余件。这些墓穴规模有限且均未出土金器和贮贝器,验证了该区各墓墓主不是滇王贵族,间接确认了石寨山古墓群范围和各区墓主生前身份[28]。

第五轮发掘

1996年5月至6月,云南省文物考古研究所、昆明市文物管理委员会、晋宁县文物管理所对石寨山古墓群进行了联合抢救性清理发掘。此次发掘合计清理了36座墓葬,除69号、71号2座大型墓外均为小型墓,合计出土文物300余件。小型墓大多为东西向安置,长约2米、宽约1米、深约0.5米,没有棺椁和其他葬具,内部人骨呈直肢葬、叠肢葬、断肢葬或二次葬葬式,其中又以直肢葬居多。这些墓葬的随葬品形制单调,种类也较少,一般包括铜质兵器、陶质生活用品和一些小型装饰物,摆放也大多没有规律[29]。

此次考古工作仅发掘出2座大墓,其中69号墓多次被盗,仅残留包含玉环和铜手镯在内的极少量随葬品,71号墓则保存完好,仅外围部分受到一座明代墓葬轻微破坏。该墓墓口长3.9米,宽2.85米,距地表0.15至0.4米;墓底长3.04米,宽1.94米,距地表1.89至2.14米;墓四壁平直,直至距墓口1.6米处内收。墓葬随葬品丰富,共3层,合计224件,主要分布于墓坑南侧。上层主要为兵器,包括大量铜剑和数柄铁剑,其中部分还带有金质剑鞘;中层主要为各种料珠、扣饰等装饰品,大多集中于墓坑中部,最初可能放置于墓主身上;下层南部放有各种长柄武器和生产工具,西部则放有持伞铜俑、贮贝器和一些兵器[29]。

此轮发掘虽然出土文物较少,其依然在数个领域取得了突破。由于第二次发掘中6号墓被认定为滇王墓,同批的数座大墓内随葬品也极为丰富,石寨山一度被认为是滇国王族墓地,此次发掘的大量早期小型墓却在很大程度上改变了这一属性判定,即该墓地在早期可能为一普通墓地,其后才逐渐被滇国王族占据。此外,此次发掘还纠正了石寨山墓群已经清理完成的误判,使得未来更大规模的考古工程成为可能[30]。

相关研究

墓葬年代与分期特征

石寨山已发掘的86座墓葬大致可以分为早、中、晚三个发展时期。早期墓葬的随葬品中青铜器所占比例极大,金器较少且没有铁器。它们大多为极具地方特色的兵器、生活用具、乐器等实用器物,没有由中原地区传入的汉式器物。此时滇池地区还鲜少与中原王朝产生交集,为较封闭环境下的区域性政权。中期墓葬中铜、铁合制品与纯铁器开始出现,细颈铜壶、葫芦笙等地方特色青铜器逐渐消失,铜鼓丧失特殊地位成为一般陪葬品。此外,该时期墓葬中开始出现大量铜镜、弩机、钱币等汉式器物,说明当时滇池地区已经与中原王朝交往频繁,深受汉文化影响。晚期墓葬已基本与中原地区同时代墓葬形制一致,兽形扣饰等地方性装饰物消失,铜鼓器形、纹饰等已经完全改变[31]。

由于早期墓葬内没有具有时代参考特征的文物,石寨山古墓群的年代以中期墓葬作为标准。中期墓葬年代上限为四铢半两钱铸币当年,即汉文帝前元五年(前175年),年代下限为汉宣帝五铢发行时期,即前48年以前。晚期墓葬上限为汉元帝五铢钱发行,即与中期墓葬下限衔接,为前48年。晚期墓葬下限可能延伸至东汉早期,即汉光武帝统治时期的公元57年之前[31][註 9]。早期墓葬下限与中期墓葬上限衔接,但其上限可能可以延伸至战国早期[29][32]。

墓葬制度

滇文化的墓地一般有背山面水特征,建于距水面不远的半山腰或山麓地带,有研究认为,石寨山于汉代可能为滇池内小岛[33],即环绕建设的墓群均符合这一特性。此外,墓群建设过程中也有一定的规划和规律,所有墓穴朝向均大体为东西向,按年代先后自山顶向下延展[34]。石寨山两侧山坡地形差距显著,墓葬形制也有很大差别。西坡墓穴埋葬较浅,表土下约30厘米处即为墓口,且大多以岩壁自然形状作为边界,规模有限,内部仅能容纳一人。该区域内较大墓穴会使用木板对岩壁进行简单修整,形成近似长方形的墓室,但仅有6号墓(滇王墓)保有明显的这一加工痕迹。东坡由于地形低且土层厚,该区墓室规模较大,形制也较规整,大多由人工挖掘而成,很少使用天然岩壁[35]。

石寨山古墓群各墓结构差异显著。小型墓一般长2米,宽1米,深0.5至1米,内部可埋葬一人和少数随葬品。部分墓坑则容积更小,无法平放墓主遗体,这些墓葬即会采用一些非常规葬式将尸体塞入坑内。大型墓结构则较为规整,一般长3至4米,宽2至3米,深2至2.85米,少数长度超过5米,宽度超过4米,无墓道,部分底部铺有防潮用木炭[35]。

石寨山古墓群葬式以常规的仰身直肢葬居多,另有少量俯身直肢葬,后者以40号墓为代表,该墓出土有约30件随葬品且墓葬未受扰乱,证明这一葬式可能与宗教仪式有关,并非随意埋葬所致。墓群还有一些断肢葬墓穴,无法确定墓主是由于非正常死亡导致骨架残缺亦或该葬式具有特殊含义。此外,石寨山上还发掘有两具骨架相互叠压的叠肢葬、双腿以下弯曲的屈肢葬、将死者主要骨骼重新安置形成的二次葬、包含成堆人骨的合葬或殉葬等多种其他葬式[35]。

墓葬分类与墓主身份

石寨山墓地可以依其所属年代先后分为三类,每一类又根据墓葬规模、墓室结构和陪葬品数量分为较小的一型和较大的二型,合计6类墓葬[36]。

一类一型墓包括51号至70号、72号至86号,合计35座,该型墓葬时代较早,结构简单,规模较小,随葬品单一且各墓出土器物相近;一类二型墓包括11号、14号至20号,合计8座,其特征为规模较一型大且随葬品更加丰富。一类墓时期的滇国可能较不发达,此时的滇王也不过为滇池区域较大部落的酋长或联盟首领,石寨山则是部落内的公共墓地[36]。因此,包含铜鼓、贮贝器等大型青铜器的一类二型墓墓主应为滇王及其亲属,围绕其建设的一类一型墓墓主则为其侍卫或同部落成员[37]。

二类一型墓包括4号、5号、8号、9号、21号、22号,合计6座,它们内部均埋有相当数量的陪葬品,与一类一型差距明显;二类二型包括1号至3号、6号、7号、10号、12号、13号、71号,合计9座,其规模宏大,陪葬品种类丰富且数量极多[36]。这些墓穴建于滇国强盛时期,其随葬品也反映了当时政治、经济、文化的繁荣。二型墓应归属于当时滇国的统治阶级,即滇王、滇王亲属、阁僚等,其中6号墓被确定为滇王墓,但其并非二型墓中最大的一座,因此不能排除这些墓葬中还存在其他滇王墓。与一类一型墓集中的特点不同,二类一型墓围绕二类二型墓建设,且其规格已接近一类二型墓,因此,这些墓主身前应与滇王关系密切且享有一定的社会地位,可能为滇王近臣和将军等[37]。

三类一型墓包括24号至38号、41号至50号,合计25座,该型墓规模极小,随葬品数量也很少,部分墓穴中甚至没有陪葬品;三类二型墓包括23号、39号、40号,合计3座,其中40号墓棺椁齐全,但随葬品数量及种类已经远不及二类墓葬了[36]。三类二型墓中滇文化器物数量已经大幅减少,墓葬形制也逐渐归拢至汉文化体系,此时西汉已在滇池区域设置益州郡以加强中央集权,滇王和滇国名存实亡。二型墓墓主可能为滇王后代中归顺中央政权的官员或新兴的地方统治者,一型墓墓主则可能为已经失势的滇国遗老或其他平民[37]。

出土文物

石寨山古墓群合计出土各类文物4,288件及大量金珠、金饰片、玛瑙、玉石、绿松石珠等小型装饰器件[38],其中又以铜鼓、贮贝器、铜俑和扣饰较有特色[39]。

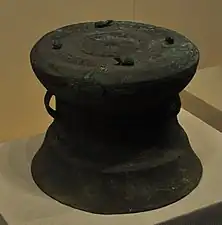

石寨山古墓群共出土铜鼓二十余件[40],它们形制大体相同,具有共通的明显特征。整件文物可以清晰地分为胸、腰、足三个部分,其中胸部膨胀,最大径出现于上半部分;腰部直径小于鼓面直径,整体呈上窄下宽的梯形,腰、胸交界处铸有两对窄条辫纹扁耳;足部低矮,足沿一律没有折边。这些铜鼓体型偏小但较高,高度一般可达宽度的七成左右。此外,这些铜鼓的纹饰也具有一定规律:锐角光芒形的太阳纹只会出现于鼓面中心处,周围可能环绕由弦纹并列而成的晕圈;点纹、圆圈、同心圆、锯齿纹等组成的几何纹带分布于鼓面边沿和各部分分隔处;飞禽、人物形象、走兽、水生物四种写实纹样则分布于鼓面和鼓身的主要部分[41]。由于这些石寨山出土的铜鼓形制具有代表性,学界也普遍将与之类似的铜鼓归为“石寨山型铜鼓”[40]。

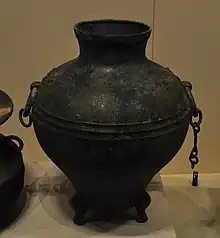

石寨山墓群共出土贮贝器34件,为云南全境出土该类器物最多的遗址[註 10],其中西汉初年及之前的墓葬中出土5件,汉文帝五年(前175年)至元狩五年(前118年)间墓葬出土23件,汉武帝统治中期至王莽改制前墓葬出土6件[43]。这些贮贝器大体可以依形状分为束腰圆筒形、铜鼓形及铜鼓贮贝器、异形三个类别。其中束腰圆筒形贮贝器数量最多,其特征为雕铸人物或动物形象的器盖及底部三足,但个体间存在较大差异,具体表现在器盖塑像的内容、器身两侧虎形耳的存在与否及其式样、底部三足具体形态等,其典型代表有诅盟场面贮贝器、八牛贮贝器等。铜鼓形贮贝器由鼓面损坏的废铜鼓改制而成,将鼓面改为铸有人物、动物形象的新铸器盖,其余部分则仅在旧鼓纹饰基础上添置少许线刻花纹,使之成为与旧鼓有别的一件新器皿,其典型代表有杀人祭柱场面贮贝器、杀人祭鼓铜贮贝器等。异形贮贝器涵盖上述几种贮贝器外其他用以贮存贝币的青铜器,较典型的有18号墓出土的七牛贮贝器和13号墓出土的铜洗形贮贝器,前者器身上圆下方,底部铸造有4只扁平足,后者器盖直径大于类似铜洗的器身,推测器身为原贮贝器损坏后再行配对的[44]。

石寨山古墓群共出土铜俑11件,其中男性形象6件,女性形象5件,出土时大多被放置于铜鼓或铜鼓形贮贝器顶部。此类人物形象均呈跪姿或蹲踞姿态,两手合抱执伞,动作生动,服饰细节考究。为避免倾覆,部分铜俑背部还铸有实心大包,这也曾引发执伞者为残疾人的误解[45]。

石寨山古墓群还出土有大量铜扣饰,其正面一般为人物、动物浮雕或孔雀石小珠镶嵌而成的几何图案,背面则设置矩形扣,用以插入束带的钉眼。依形状分类有圆形扣饰130件、长方形扣饰36件、不规则形及其他类型扣饰63件[46]。其中很多圆形和长方形扣饰均采用了贴嵌的工艺,即在翻模铸造阶段的模型表面部分区域提升高度以此在青铜器上留下凹槽,随后再用粘合剂将宝石嵌入其中,待凝结后打磨抛光,以此产生明艳的视觉效果,部分此类扣饰凹槽后还钻有1至2毫米宽的通孔以便多余粘合剂流出,这些工艺的使用均展现了滇人较高的技术水准。此外,部分不规则形扣饰也展现了滇人的雕镂和鎏金技术[16][47]。

遗址保护与开发

石寨山古墓群保护范围达32,910平方米,绝对保护范围18,419平方米,重点保护范围为整座石寨山。1955年至1965年,石寨山主要由当地人民公社干部保护,遗址极少遭到破坏。文化大革命期间,村民开始无视规定继续开发石寨山。1983年,各级政府和文物管理部门开始介入进行保护,初步划定东西113米、南北163米的保护范围并制订《关于重点文物保护单位石寨山保护管理的公告》,规范了石寨山周边的开发限制与合法开发的审批流程。此后直至1990年,石寨山均获得了较好保护。由于管理人员均属兼职,石寨山在新修500余米围墙后其内部依然开始出现盗挖、盗采等违法行为,至1995年,附近已经开始出现严重的哄挖事件。晋宁县公安局民警到场逮捕30余人并依法惩处后,相关违法行为才得到基本遏制。此后,政府在山上建起3座看守房并派遣专人全天看守,对石寨山的保护和管理工作开始步入正轨[48]。

进入二十一世纪,对石寨山的保护工作逐步深入。2005年底,石寨山上所有近现代墓葬被迁出。2007年,仿干栏式大门建造完成。2009年4月,由清华大学建筑设计研究院文化遗产保护研究所编制的《石寨山古墓群保护规划》终期评审通过。8月至10月,西安龙腾勘探有限公司完成山体调查工作,初步掌握地下文物分布状况。2010年,石寨山古墓群保护设施建造完成,共修建300平方米管理用房、1,500米观光游览栈道和1,500米围栏。2013年,监控系统完工[49]。2021年,晋宁区获得中央预算内投资资金1,185万元,专项用于石寨山古墓群保护性基础设施项目建设[50],2022年12月5日,项目主体结构封顶[51]。

对石寨山文化遗产的利用也一直为人们所关注,数名省、市人大代表均在会议上提出过相关议案[52][53]。2021年,石寨山古墓群入选“中国百年百大考古发现”榜单和国家文物局“十四五”时期大遗址名单[51],2022年12月29日,包括石寨山、河泊所等遗址在内的石寨山考古遗址公园成功进入第四批国家考古遗址公园立项名单[50]。

注释

- 计入此次报告的随葬品种类及计量单位与随后几次略有不同,故文物数量偏多。

- 孙太初最初于总结论文《云南晋宁石寨山古遗址及墓葬》中称该文物为“鼓形四耳器”[5],现为禁止出境展览文物[7]。

- 其中犁4式21件,锄8式23件,铲5件,削5式26件,镰2式5件,斧14式108件,锛3式11件,凿4式23件,锯片1件,钺形器物2件[11]。

- 其中戈9式113件,矛11式229件,剑13式214件,斧4式31件,钺9式46件,形制类似勾的无确定命名武器“啄”24件,与斧略有差别的戚6件,弩机14件,叉13件,锤2式27件,箭镞10式266件,矛与戈柄末端金属部件镦、𨱔77件[12]。

- 其中铜柄铁刃斧2件,铁斧1件,铁锛1件,铁削6件[17]。

- 其中铜柄铁刃矛17件,铁矛17件,铜鎏铁戟2件,铜柄铁刃件48件,铁剑21件[17]。

- 云南省博物馆发掘组在第三次发掘后的一篇总结论文《晋宁石寨山出土有关奴隶社会的文物》中认为该印字体与汉印篆字存在差异,蛇钮规制及成色间接指向其在本地制成,因此,该印不是汉朝赐予滇王的[21]。部分学者在该论文发表后不久即对这一判断提出异议[22][23],二十世纪八十年代后学界普遍支持滇王之印为汉朝所赐这一观点[24][25]。

- 该贮贝器在发现时已经腐朽,只能看见痕迹,其内部贮存的贝壳散落于附近[27]。

- 也有研究将晚期墓葬又分为两段,即西汉中期至晚期与西汉晚期至东汉初期[32]。

- 如涵盖乘有贝类的铜鼓,即“铜鼓贮贝器”一类,则石寨山合计出土贮贝器51件[42]。

参考文献

- 云南省文化厅 2004,第105-107頁.

- 中华人民共和国国务院. . 中国政府网. 2001-06-25 [2023-02-22]. (原始内容存档于2020-03-05).

- 张增祺 1998,第3頁.

- 张增祺 1998,第4-6頁.

- 孙太初. . 考古学报. 1956, (01): 43–63+146–155. ISSN 0453-2902. CNKI KGXB195601004.

- 陈丽琼; 马德娴. . 文物参考资料. 1957, (04): 56–58. ISSN 0511-4772. CNKI WENW195704014.

- . 中国新闻网. 2013-08-19 [2023-02-22]. (原始内容存档于2022-12-07).

- 云南省博物馆 1959,第9頁.

- 云南省博物馆 1959,第11-12頁.

- 云南省博物馆 1959,第12-19頁.

- 云南省博物馆 1959,第20-29頁.

- 云南省博物馆 1959,第29-64頁.

- 云南省博物馆 1959,第64-74頁.

- 云南省博物馆 1959,第74-79頁.

- 云南省博物馆 1959,第80-102頁.

- 蒋志龙; 周忠全. . 美成在久. 2015, (06): 20–31. ISSN 2095-865X. CNKI MCZJ201506003.

- 云南省博物馆 1959,第107-108頁.

- 云南省博物馆 1959,第109-112頁.

- 张增祺 1998,第106頁.

- 云南省博物馆 1959,第113頁.

- 云南省博物馆. . 文物. 1959, (05): 2+56–61. ISSN 0511-4772. CNKI WENW195905024.

- 吴朴. . 文物. 1959, (07): 49. ISSN 0511-4772. CNKI WENW195907016.

- 王仲殊. . 考古. 1959, (10): 573–575. ISSN 0453-2899. CNKI KAGU195910011.

- 李昆声. . 思想战线. 1986, (03): 78–81. ISSN 1001-778X. CNKI SXZX198603013.

- 梶山胜; 徐朝龙. . 南方民族考古. 1991, (00): 113–130. CNKI NFMZ199100011.

- 马德娴. . 考古. 1959, (03): 155–156. ISSN 0453-2899. CNKI KAGU195903014.

- 云南省博物馆. . 考古. 1959, (09): 459–461+490. ISSN 0453-2899. CNKI KAGU195909003.

- 孙太初. . 考古. 1963, (09): 6–8+480–485. ISSN 0453-2899. CNKI KAGU196309002.

- 蒋志龙; 康利宏; 程明. . 文物. 1998, (06): 1–2+4–17+97–99. ISSN 0511-4772. CNKI WENW199806000.

- 杨勇. . 文物. 2011, (08): 90–95. ISSN 0511-4772. doi:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2011.08.012. CNKI WENW201108014.

- 张增祺 1998,第109-112頁.

- 董毅. . 硕士学位论文 (云南大学). 2022, (10). doi:10.27456/d.cnki.gyndu.2020.000501. CNKI 1020765816.nh.

- 陈斌. . 思想战线. 2020, 46 (03): 98–106. ISSN 1001-778X. CNKI SXZX202003012.

- 蒋志龙 2002,第165-166頁.

- 张增祺 1998,第12-15頁.

- 张增祺 1998,第15-26頁.

- 张增祺 1998,第112-113頁.

- 张增祺 1998,第27頁.

- 蒋志龙 2002,第291頁.

- 王大道 1986,第104頁.

- 中国古代铜鼓研究会 1988,第35-36頁.

- 肖明华. . 考古. 2004, (01): 2+77–88. ISSN 0453-2899. CNKI KAGU200401011.

- 李金莲. . 楚雄师范学院学报. 2005, (02): 56–62. ISSN 1008-5068. CNKI CXSZ200502014.

- 张增祺 1998,第42-56頁.

- 张增祺 1998,第39-41頁.

- 张增祺 1998,第81-89頁.

- 萧明华. . 考古学报. 1999, (04): 421–436. ISSN 0453-2902. CNKI KGXB199904001.

- 云南省政协文史委员会 2001,第140-142頁.

- 中国人民政治协商会议云南省晋宁县委员会 2014,第12頁.

- 赵书勇. . 昆明日报. 2022-12-30 [2023-04-06]. (原始内容存档于2023-04-06).

- 丁雪清;钱嘉榀. . 春城晚报-开屏新闻 (昆明: 云南日报社). 2023-01-03 [2023-04-06]. (原始内容存档于2023-04-06).

- 杜仲莹. . 昆明信息港. 2012-02-29 [2023-04-06]. (原始内容存档于2023-04-06).

- 昆明市文化和旅游局. . 昆明市文化和旅游局门户网站. 2021-12-15 [2023-04-06].

参考书籍

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:石寨山古墓群 |

- 云南省博物馆. . 北京: 文物出版社. 1959. CSBN 7068·105.

- 王大道. 第一版. 昆明: 云南教育出版社. 1986. ISBN 7-5415-0495-5.

- 中国古代铜鼓研究会. 第一版. 北京: 文物出版社. 1988. ISBN 7-5010-0082-4.

- 张增祺. . 昆明: 云南美术出版社. 1998. ISBN 7-80586-509-4.

- 云南省政协文史委员会. . 昆明: 云南人民出版社. 2001. ISBN 7-222-03033-6.

- 蒋志龙. . 昆明: 云南教育出版社. 2002. ISBN 978-7-5415-2066-2.

- 云南省文化厅. 云南省地方志编纂委员会 , 编. 第1版. 昆明: 云南人民出版社. 2004. ISBN 7-222-03901-5.

- 中国人民政治协商会议云南省晋宁县委员会. . 昆明: 云南人民出版社. 2014. ISBN 978-7-222-11806-5.

_-_Yunnan_Provincial_Museum_-_DSC02253.JPG.webp)

.jpg.webp)