華裔印尼人的歷史

本條目介紹華裔印尼人(或稱印尼華人、印尼華裔)的歷史。

華裔印尼人的歷史長達數個世紀,現今的華裔印尼人的祖先主要在荷蘭殖民時期來到印尼群島。在殖民地初期,印尼華人通常被殖民者置於“中間人”的位置,在包稅制度制度下,不少華人大商人謀取了大量財富。19世紀下半葉,荷蘭殖民者採取分而治之的種族隔離政策,這種社會被J S Furnivall稱為多重社會[1]。此時,印尼的華人社會也分化為土生華人和新客華人。在20世紀初,印尼華人在民族主義浪潮中出現了親中、親荷、親印尼三大派別,荷蘭殖民當局因此採取不同的政策防止反殖民情緒和親中情緒蔓延,達到鞏固殖民統治的目的[2][3][4][5]。持不同政見的印尼華人在印尼的各個時期積極參與政治,成立了不少組織。

在印度尼西亞共和國獨立建國之後,印尼華人國籍問題在20世紀後半葉曾經長期困擾不少印尼華人[6][7]。1965年至1966年的印尼反共大清洗牽連了不少華人[lower-alpha 1]。蘇哈托新秩序時期實施文化同化的政策。終於在1980年代之後,印尼大幅放寬了入籍條件,使得絕大多數長期生活在印尼的華人都能成功加入印尼國籍[8]。蘇哈托新秩序時期與華人大商人合作的政策也讓不少印尼人產生了對華人的刻板印象[9],在亞洲金融風暴之後發生了黑色五月暴動,有很多華人在此期間遇害或感到受迫害[10],最終蘇哈托下臺,印尼也迎來了民主化。

反華情緒在殖民地時期和印尼獨立之後曾經長期困擾印尼社會。在1998年印尼民主化之後,政府不再採用歧視性政策登記華人身份,是否是印尼華人只是個體的身份認同問題。現今,不少印尼華人首先認為自己是印尼人,然後才是華人[11]。

早期接觸

在15世纪前,中国与现在的印度尼西亚很少有直接的联系。中国和印度尼西亚群岛的贸易掌握在印度尼西亚人手里,由西洋文中中国商船的标准名称「junk」来源于爪哇语「jong」[12]中可看出端倪。「jong」在爪哇语中用来描述那些从中国南部长途跋涉到东南亚的商船。中国的史料中有僧人义淨在5世纪经过这一地区去印度的记载,唐朝时也一度与印度尼西亚王国有频繁的联系。

中国人是爪哇最早的伊斯兰传教士,而现在的大多数印尼华人却不是穆斯林。有一种說法认为,在15世纪的时候,是郑和等中国商船将伊斯兰教带入印尼。另外一种說法认为是印度人将伊斯兰教带到了马来半岛和印度尼西亚群岛。

公元一世紀至六世紀

中國和印度尼西亞有著悠久的交往歷史,早在漢代(前202年-220年)便已有商貿接觸。較早的官方記錄,是西漢元始中(公元2-4年),漢平帝派遣黃門譯使前往印度,途中經過蘇門答臘[13]。東漢永建六年(131年),來自葉調(Yavadvipa)的進貢[14]。東晉義熙八年(412年),僧人法顯從獅子國循海路返回廣州途中,曾在耶婆提國登陸[15]。南北朝時期的南朝宋文帝元嘉七年(430年)[16]、元嘉十年(433年)、元嘉十一年(434年)、元嘉十四年(437年)、元嘉二十六年(449年)爪哇的呵羅單(Karitan)及元嘉十二年(435年)闍婆婆達皆曾有多次遣使進貢的官方記錄;南朝梁武帝天監元年(502年)、天監十七年(518年) [17],南朝陳武帝永定四年(560年)、天嘉四年(563年),位於蘇門答臘的干陁利(Kantoli)亦曾多次遣使進貢[18]。早期階段的往來,主要是官方相互遣使和印尼人前往中國的朝貢貿易。

唐宋和室利佛逝時期

中國的唐代(618年-907年)和宋代(960年-1279年)是南海海上貿易的開放時期;同時,印度尼西亞也處於室利佛逝(Srivijaya)朝代(650年-1377年)、又稱為三佛齊(Samboja)朝代的統一時期。這一時期,有大量的中國商船沿著「廣州通海夷道」 [19]往來於廣州和蘇門答臘、爪哇等地。這些中國人均自稱為 "唐人",來自 "唐山"、"唐土",由於貿易的需要,有一部分留在了當地,成為早期的海外華人,而"唐人"這一稱謂則一直沿續至今。南宋末年,蒙古大元軍入侵南宋,南宋皇室沿海路南逃福建、廣東,被元軍消滅於廣東崖山,部分臣民及勤王將士自福建、廣東流亡海外[20]。1293年,元軍調派五百艘戰船,兩萬軍士進攻爪哇麻喏巴歇,無功而還[21]。

荷蘭東印度公司時期(1600-1799年)

荷蘭東印度公司的管治

一開始,華人在荷蘭東印度公司被當作“中間人”,被給予很多商貿特權,地位介於歐洲人和原住民之間,這被W.F.Wertheim稱爲“殖民地的種性制度”[22]。 荷蘭東印度公司的包稅制度(荷蘭語:)授予華人在荷蘭東印度公司境內的食鹽、菸草、鴉片的壟斷權,華人富商實際上成為“政府代理人”[23][24]。華裔印尼人与印尼原住民的关系直到今天都还是问题重重。一些评论者认为这可以追溯到荷兰殖民时期。荷兰人选择性的优待某个少数民族或宗教而达到其破坏原有社会体制策略的发明者。华人成为他们殖民统治的道具,成为缓冲其余原住民矛盾的缓冲器。

由于华人被荷兰人认为聪明,勤奋,有能力管理大农场而受优待,许多华人成了殖民统治的支持者。事实上,在荷兰殖民早期,华人积极支持荷兰人在这片地区建立其统治地位。例如,17世纪时万丹的蘇鳴崗在他管理雅加达的时期大量组织华人移民到印尼,极大的动摇了此一地区的经济,使得荷兰人更容易征服萬丹蘇丹國。作为奖励,在1619年蘇鳴崗成为第一个甲必丹(荷蘭語:)。殖民政府还奖励给他的继承人封地,授予世袭的「Sia」称号。这些贵族化的峇峇娘惹掌握了爪哇岛上从原住民贵族手中没收来的大量土地和财富。通过这种手法,他们统治了雅加达的峇峇娘惹和华人。这种体系后来延伸到了爪哇在内的其他的岛屿上。而那些被剥夺了土地的印尼原住民贵族,由于缺乏建立领地的经济基础。于是寻求用武力方式夺回原本属于他们的土地。

荷兰人和华人都参与了抓捕上千爪哇奴隶的贸易活动。爪哇人被认为容易出问题,因此他们被集體运送到了在苏门答腊的华人农场。

華人作為歐洲以外的另一個統治者是相當成功的,出于怕华人坐大,荷兰人常常并不友好的看待华人,但他們競爭不過華人是事實。其實在18世纪早期,华人从雅加达建成伊始就在经济上占主导地位,这在某种方式上导致他们之间的关系越来越紧张。大量华工建造雅加达城,并且耕作附近的土地,中国商人的数量也不断增加,造成荷兰东印度公司(VOC)对华人的依赖越来越大。由于东印度公司的利润大多数来自于在亚洲国家间的贸易,并不运回荷兰,雅加达的华人很自然的成了联系中国的最好方式。荷兰人和华人在经济上相互依赖,理论上应该有很好的关系,但是由于华人的社会地位实际上与荷兰人平等,而经济上又是对手。这一因素造成荷兰人对于华人与日俱增的憎恨與恐懼。

引起这些憎恨最终爆发的不仅是华人的商帮,还有华人在爪哇各个经济领域的活动:富有的华人从中国引入穷人苦力来开展农业生产。这些苦力成了最重要的经济领域——甘蔗种植园——的主要劳动力。越来越多的苦力被引入,导致快到1740年的时候,华人人口占了荷兰东印度公司统治地区一半,白人對反客為主的華人產生強烈的疑慮。1690年殖民当局严令禁止再从中国引入苦力。但这没能阻止从中国引入苦力的浪潮,雇主通过向官员行贿的方式继续引入。

1720年,欧洲市场逐渐饱和,蔗糖市场面临越来越深的危机。爪哇的甘蔗农场面临来自更便宜的巴西蔗糖的激烈竞争。许多农场主破产,殖民当局没有采取措施缓解越来越严重的失业问题,一些绝望的失业者成为了暴民。最后,殖民当局宣布将加里曼丹的苦力运到荷兰在锡兰南部加勒的种植园。无法知道是不是荷兰人的真正意图,谣言开始流传说荷兰人想把这些苦力运到海里扔掉。苦力拒绝登船,叛乱爆发。叛乱者不仅在农村地区抢劫,甚至要攻击雅加达。虽然没有证据,雅加达的荷兰人怀疑城内的5000名华人计划加入叛乱的苦力,於是打算除之而後快。1740年10月9日,殖民当局命令搜查所有在雅加达的华人居民的住处,但實際上是荷蘭官兵有計畫性的進行種族屠殺。这最终演变成紅溪慘案。

荷屬東印度時期(1800-1949)

殖民地的管治(1800-1899)

荷屬東印度當局以分而治之的策略持續管制殖民地的人口流動與種族融合。1854年的RR109根據種族劃分殖民地人口,當局將殖民地人民劃分為三大類——欧洲人、異域東方人(阿拉伯人和華人)和土著人,这些群体受各自同时有效的法律体系的约束[30][31]。這種社會被J S Furnivall稱為多重社會(英語:)[32][5]。

1816年的法规规定,在荷屬東印度境内旅行的原住民和华人必须取得旅行许可证,稱為“通行證制度”(荷蘭語:)。那些没有携带许可证的人将面临當局的逮捕。荷屬東印度总督还在1835年刊憲,禁止爪哇島的“異域东方人”(荷蘭語:),如华人和阿拉伯裔印尼人,与“土著”居住在同一社区,稱為“種族居住區制度”(荷蘭語:)[33]。“種族居住區制度”和“通行證制度”试图将異域东方人和土著居民分开,主觀上是為了阻止華人的擴張,實際上則影響了華人居住區在印尼城市的佈局,阻礙了印尼華人與原住民的融合,也達到了對殖民地全體人民的監控,被視為荷蘭殖民當局排華政策的核心[5][34][35]。

19世紀中期,荷兰政府取消了华人在荷兰东印度公司下享有的许多特權[5]。其中包括荷兰东印度公司管理局授予的華人对盐、鴉片等贸易的垄断权[36]。在代价高昂的爪哇战争(1825-1830)之后,荷屬東印度引入了強迫耕種制度(荷蘭語:),要求农民“放弃部分土地并种植适合欧洲市场的作物”。強迫耕種制度恢复了殖民地的经济,但结束了荷兰东印度公司下建立的收益农场制度[37]。

在1870年-1900年間,荷屬東印度進入自由時期。自由時期的殖民政府強調阻止私營種植園主持續擴張政經勢力,禁止外籍人士取得原住民土地[5][38]。1870年废除強迫耕種制度后,相關经济转向德里公司等私营公司。私營公司建立了大规模种植园,從各國(包括從中國)招募大量低工資的契約勞工——苦力。虽然苦力通常是出于自由意志而工作的有偿劳动者,但实际上,他们的处境往往涉及强迫劳动,更接近奴隶制。苦力制度受到严厉批评,特别是1900年后随着道義政策的兴起。苦力法令于1940年代初结束。

殖民地的管治(1900-1942)

20世紀初的荷屬東印度殖民政府被指受黄祸論影響,擔心大量中國移民涌入衝擊到殖民地統治秩序,於是強化邊境管制[5]。

| Rank | Group | Number | Percentage |

|---|---|---|---|

| 1 | 印尼原住民(Pribumi) | 59,138,067 | 97.4% |

| 2 | 印尼華人 | 1,233,214 | 2.0% |

| 3 | 荷蘭人與歐亞混血兒 | 240,417 | 0.4% |

| 4 | 其他異域東方人 | 115,535 | 0.2% |

| 全部人口 | 60,727,233 | 100% |

20世纪初,殖民政府开始推行“道義政策”(荷蘭語:)保护原住民,将华人视为“原住民的头号敌人”。根据新政策,政府加大了对華人经济活动的限制,他们认为这些活动剥削了原住民[40]。

荷蘭殖民當局在20世紀初期發現其的恐華情緒主要來自境外勢力,尤其是中華民國政府。殖民當局為了撫平殖民地華人的反荷反殖民情緒以及壓制來自中華民國的中國民族主義的輸入,最終於1918年廢除“通行證制度”(荷蘭語:),人民可以自由在殖民地內部遷徙,殖民政府轉而致力於限制外來移民的進入和抵制境外勢力的影響[5][41]。種族居住區制度(荷蘭語:)於1915年被廢除[42][43]。殖民當局還因應20世紀早期大量開設的宣傳中國民族主義的中華會館(THHK)學校,同時根據種族隔離而成立荷蘭語華人學校(荷蘭語:),授課語言為荷蘭語[44]。

土生華人與新客華人的社會經濟發展

自19世紀末開始,印尼華人社會分裂為土生華人和新客華人社群。新客華人為19世紀末到20世紀初的移民及其後代,在殖民時期對中國政治和中華民族較爲關心,而土生華人則相對更有印尼本土認同[45]。

一些强大的华人家族被稱為殖民地的Cabang Atas(意思為“最高層”),形成了有影响力的官僚和商业王朝,例如芝勒都郭家和井里汶陳家。

在婆罗洲西部,華人于1760年建立了他们的第一个主要采矿定居点。他们驱逐了荷兰殖民者和当地的马来王子,建立了兰芳共和国。到1819年,兰芳共和国与荷屬東印度政府发生冲突。兰芳共和国被视为与荷屬東印度的目标不相容,但也被視為对當地的发展不可或缺[46]。婆羅洲西部的公司共和國還有坑尾公司和三條溝公司。

邦加-勿里洞也是主要的農村華人聚居區。1851年,邦加-勿里洞有28名華人,到1915年,已增至近40,000人,渔业和烟草业也随之发展。由于從中國招募苦力存在障碍,19世纪末后引入该地区的苦力大多來自海峡殖民地[47]。

華人參與民族主義運動

印尼國歌《偉大的印度尼西亞》的早期草稿,刊於1928年的《新报》的某期上

印尼國歌《偉大的印度尼西亞》的早期草稿,刊於1928年的《新报》的某期上

1911年的中國辛亥革命和1912年中华民国的成立恰逢荷屬東印度群岛内中国民族主义运动的兴起[48]。親中的中華會館支持中國的民族革命。《新报》于1910年首次出版,并于1917年开始成为中国民族主义的主要倡导者。追随其思潮的华人通常關心中国政治[2] 。

直到1908年,印尼原住民中才出现明显的民族主义运动,但荷蘭人擔心跨種族組織“公司”(印尼語:)壯大民族主義情緒。1911年,梭罗共生会(Kong Sing)的一些爪哇族成员脱离并与华人发生冲突。这一事件导致了伊斯蘭聯盟(印尼語:)的成立,这是荷屬東印度第一个有组织的大众民族主义运动。印尼原住民将中国民族主义情绪视为傲慢,导致相互对立[49]。1918年,反华情绪在爪哇蔓延,并导致伊斯蘭聯盟成员發動1918年古突士騷亂[50]。事件发生后,華人左翼民族主义日报《新报》呼吁双方共同努力改善生活条件,该报认为大多数华人和大多数原住民一样都是贫困人口[51]。

1928年的青年誓言有Kwee Tiam Hong和另外三名华人青年在場。1928年11月,華人馬來語周刊《新报》是第一个公开发表印尼国歌《伟大的印度尼西亚》的报纸。

親荷派華人由在荷兰官辦学校接受教育的富裕华裔组成。这个親荷团体希望更多地参与当地政治、为华人提供荷蘭語教育,以及提高华人在殖民地的经济地位。親荷派由人民議會(荷蘭語:)的华人代表簡福輝舍、赖锡禧、潘隆義等人的倡导。随着1927年中华議會(英語:)和1928年中华會(荷蘭語:)的成立而达到顶峰。选举簡福輝舍为总裁。《Madjallah Panorama》新闻杂志主编批评《新报》通过向华裔施压,让他们采取中國民族主义立场,误导他们[3]。

1932年,亲印尼人士成立了印度尼西亞中華黨(印尼語:),以支持华人融入爪哇人口并支持印尼自治的呼声,这个群体的成员主要是土生华人( 印尼語:)[4]。

日本殖民統治與印尼民族革命

李約翰,印度尼西亞民族英雄,在印尼獨立革命期間的第一批高级海军指挥官之一

李約翰,印度尼西亞民族英雄,在印尼獨立革命期間的第一批高级海军指挥官之一._De_Chinese_Politie_Keamanan_te_Bagan%252C_Bestanddeelnr_15074.jpg.webp)

日本人认为爪哇的华人及其经济实力对日本的战争努力特别重要和至关重要,因此他们没有对爪哇的华人进行人身伤害,也没有像其他地方那样对华人进行处决或酷刑。与英属马来亚不同,日本人和印尼華人在爪哇岛没有发生暴力对抗。日本人还允许华侨总会(印尼語:)中的爪哇华人组建警防隊,这是他们自己的武装華人防卫队,由日本军事教官训练他们如何射击和使用长矛。華人认为这对于保护自己免受印尼原住民的侵害很重要。大多数爪哇华人没有在战争中丧生。直到战争结束后,日本的控制权才落空,印尼原住民在日本无力保护爪哇华人的情况下,再次对他们发起攻击[53]。

尽管印尼革命领袖同情华人,却无力制止零星的暴力事件。那些受影响的人从农村地区逃到荷兰控制的城市,许多印度尼西亚人认为此举证明了亲荷情绪[54]。最初由日本人支持建立的“印尼独立准备调查团(BPUPKI)”,在日本统治结束后的1945年8月17日宣布的印尼独立声明中扮演了中心角色,表明重回荷兰殖民统治是不可接受的。

印尼独立运动期间,许多印尼华人支持印尼独立运动。起草1945年印度尼西亚宪法的BPUPKI成员有四个是印尼华人[55] 。在1945至1950年,为了从荷兰独立的民族革命中,一些印尼华人加入了印度尼西亚共和军。那时经济滑坡赋税加重,所有的物资都很缺乏。而且大多数被荷兰或日本没收给他们自己的军队了。印尼华人为走私这些货物作出贡献。然而,随着荷兰渐渐的重新建立起他们的统治,走私变得越来越难,武装冲突也在所难免,荷蘭最終承認印尼獨立。華裔印尼人李約翰在印度尼西亞獨立革命中做出很大貢獻,被印尼官方視為印尼民族英雄。華人饶吉祥在Karawang附近登格羅的房子被鄉土防衛義勇軍(印尼語:)接管,蘇加諾和穆罕默德·哈达在登格羅事件之後於此處草擬《印度尼西亞獨立宣言》。

蘇加諾時期

蘇加諾時期的華人政治參與

印尼初獨立時的華人身份認同分爲兩類,一類是親中並保持華人身份,另一類是親印尼而不脫離華人身份。一般而言,讀華校的比較親中,而讀英校或荷校的比較有印尼本土意識[57]。

印尼华人组织印度尼西亚国籍协商会(以下简称“国籍协商会”)。国籍协商会的目的是让印尼华裔愿意成为印尼公民,特别是那些親印尼而不是親荷親中的人士。国籍协商会参加了1955年印度尼西亞立法機構選舉,包括人民代表会议(1955年9月29日)和制宪会议成員(1955年12月15日)。在这两次选举中,国籍协商会在人民代表会议赢得了178,887票,在制宪会议赢得了160,456票,即爪哇华人的70%选票。凭借这一票数,国籍协商会成功获得了人民代表会议的一个席位,并任命蕭玉燦为人民代表会议代表。该組織还为提出1958年印度尼西亚公民法做出了很多贡献,该法于1960年初实施[58]。

国籍协商会強調多元文化政策,強調華人是印尼民族的一部分[59]。1963年,国籍协商会领导的種族融合运动开始引起人们的兴趣,包括总统苏加诺的兴趣。而在九三零事件发生后,国籍协商会被新秩序政權解散,因为它被指控为印尼共产党的分支。许多活动人士,如蕭玉燦和黃自達,未经审判就被投入监狱。

另一方面,1961年1月15日,30名土生華人在Bandungan簽署《同化憲章》,強調將華人同化于印尼民族的重要性。这个憲章后来成为1963年诞生的民族统一辅导机构(LPKB)的开始[60][61][62]。民族团结建设委员会主張全盤同化,與印度尼西亚国籍协商会競爭[59]。

限制外籍人士經濟

| 印尼語维基文库中相关的原始文献: |

20世纪50年代,印尼几乎所有零售店都是华人开的,从杂货店、五金店甚至餐馆。20世纪50年代初,印尼政府实施了堡壘計劃,根据该计划,只有印尼原住民(pribumi)才被允许获得进口某些物品的许可证。这条规定催生了“阿里峇峇”一词,指的是華人商人与与政府官僚机构有联系的印尼本土人之间的非法合作[64]。

1959年,蘇加諾解散了1955年選舉的人民代表会议,指導式民主引入了軟威權主義。西方式的议会民主制在印度尼西亚至此结束,直到1999年改革时代的选举[65]。印尼政府和军方开始对外籍人士的居住和贸易实施限制,最终頒佈了1959年第10號總統令,禁止具有外國國籍的人士在农村地区提供零售服务[66]。在国有化方面, 1959年第10號總統令规定,外国籍零售商必须在“ibukota kabupaten”之外关闭,外商只能居住在房產中,不允许进行商业活动。外国公民最晚必须在1960年1月1日关闭其业务,并将所有资产交给合作社[67]。這條歧视性的规则也被认为是為了维持分而治之政治。廖建裕認為无论是堡垒計劃还是1959年第10號總統令都是印尼排华运动的开始。

1959年第10號總統令中规定的制裁只是没收财产(所有物品都必须交给合作社[67])、罚款和强制搬迁,但实际上,也有一些罪犯被处决(西爪哇的芝馬墟 和芝巴达)[64]。在其执行过程中,中國公民、阿拉伯人和荷蘭人成为特别目标,为本國企业提供更有利的市场[68]。

試圖解決雙重國籍問題

1949年的圆桌会议后,荷兰放弃了对東印度群岛的领土要求(西巴布亚除外)。同年,中國国民党撤退到台湾,中国共产党控制了中国大陆。大多数印尼华人认为,共产主义中国的吸引力不如新独立的印尼共和國,但在印尼,他们的忠诚度受到质疑。

| 您可以在維基文庫中查找此百科條目的相關原始文獻:

-{zh;zh-hans;zh-hant| -{zh;zh-hans;zh-hant|

|

印尼根据屬地主義,出生在荷属东印度群岛、其父母在荷兰管理下定居的华裔被视为新国家的公民。然而,中国法律根據血统主义将一个人视为中国公民。这意味着所有印尼华裔公民也被中华人民共和国视为公民。印尼政府和中華人民共和國政府多次尝试解决印尼華人的雙重國籍问题。印尼和中華人民共和國在1955年万隆的亚非会议期间签署了双重国籍条约。其中一项条款容許持有雙重國籍的華人,在條約簽署後2年內,或未成年人成年時選擇印尼國籍或中國國籍 [70][71]。

《1958年第62号法令》的入籍条件规定必须在印尼连续居住十年、会讲印尼語、熟悉印尼语文、历史、地理以及具备证明身份的各种证件等,实际上拒絕很多新客華人於入籍大门之外[72]。

估计有十萬選擇單一中國國籍的印尼華人在1950年代和1960年代初前往中华人民共和国[73]。当印尼華人在1962年選擇單一國籍的「大限」到來時,仍有幾十萬未能入籍印尼且繼續在印尼生活的華人[8]。近一半的印尼华人未能获得印尼公民身份,要么是因为继续忠于中華人民共和國或中華民國,要么是因为获得公民身份文件存在困难[74]。此外,未在中華人民共和國和印尼共和國國籍二選一的親中華民國人士自動變為無國籍人士。印尼政府拒絕向前往中華民國升學的華人簽發返回印尼的簽證,並取締印尼的親中華民國活動[59]。

撤離中華人民共和國僑民

1959年第10號總統令旨在加强印尼的国民经济,也导致印尼与中华人民共和国之间的外交关系紧张。在雅加达国务部长苏班德里约与中国驻印度尼西亚大使黄镇会面期间,中华人民共和国坚持要求审查 1959年第10號總統令,但这一要求被拒绝[67]。

中国政府於1959年12月10日宣布撤離中華人民共和國僑民行動。大约有199,000名中華人民共和國公民在當時提出了申请。1960-1961年中華人民共和國發動史上最大規模的撤僑,共撤走102,000人[75][76][77]。

蘇加諾政府的1959年第10號總統令使得不少中國公民陷入經濟困難。1960年之前第一波返回中國学生几乎都是華校生,但他們未能在印尼找到接受高等教育的机会,他們对自己和中華人民共和國的未来寄予了厚望[69]。此外,不少華人女性都憧憬中國可實現女性解放。上述原因推使不少選擇中國國籍的印尼華人投身陌生的「祖國」[78]。

大批印尼歸僑湧入中華人民共和國,加劇了中國內部的壓力,中國政府要開闢華僑農場安置歸僑,教育資源短缺,很多歸僑也無法升讀大學。許多人難以適應新環境下,開始陸續申請出國。起初中國政府為緩解糧食短缺危機,暫時放鬆出國限制,但1963年後又再次收緊管制[78]。由於歸僑有海外聯繫,普遍得不到中共的信任,無論他們如何愛國、如何認同自己是「中國人」,但始終是「華僑」,入黨和參軍遇到重重障礙,難以進入重要部門,也很少有晉升機會[78]。在文化大革命期间,紅衛兵因其海外联系而质疑归侨的忠诚度[79]。印尼歸僑被劃為「黑七類」,被攻击为“帝国主义者”、“资本家”、“间谍”、“雜種”、“洋鬼子”[69]。由于大多数人在城市环境中长大,他们被送到农村,被告知要“反抗自己的阶级背景”,最终他們与家人失去了联系[80]。

在1965年之前前往中國大陸的中國籍印尼歸僑学生有多达80%最终成为香港的难民[73]。1970年代初期,中國政府放寬歸僑出國後,離開中國的人數即時急增,截至1976年有大約30萬人離開。他們通常報稱前往東南亞出生地,但多達25萬人就此滯留英屬香港這個中轉站,最後落地生根。據估計印尼華人佔其中多數,他們自此構成了在港東南亞華人社群的主體[78]。

新秩序時期(1967–1998)

反共大清洗、印尼與中華人民共和國的關係

1965年,当印度尼西亚国籍协商会被贴上共产主义组织的标签时,华人就受到了牵连,而中华人民共和国的共产主义在公众心目中加劇了这种情况。多达50万人在1965年至1966年的反共大清洗中被杀,被害人大多数是爪哇族Abangan穆斯林和巴厘人,但這其中也包括少数数千名华人[lower-alpha 2],这场大清洗是在被怀疑是一場失敗的共产主义政变后进行的[81]。

印尼反共大清洗被視爲冷戰擴大的影響[59]。印尼反共大清洗發生後,1966年底起至1967年,中華人民共和國从印尼共撤出中國國籍的華僑4000多人[77]。九三〇事件被中共拿来政治动员文化大革命。當時中華人民共和國许多报刊称印尼反共大清洗是苏哈托迫害印尼共產黨、华人、华僑的行为,所以“国内群众要继续革命到底”,强烈谴责苏哈托是“法西斯走狗”[82]。1965至1966年的反共大屠殺等暴力事件也引起了反華情緒。

1967年10月27日,中華人民共和國发表声明与印尼共和國断交,并于10月31日关闭中華人民共和國驻印尼大使馆,召回使馆人员,此后印尼一度成为少数既没有与中华人民共和国建交也没有与中华民国建交的国家。

同化運動

.jpg.webp)

蘇哈托新秩序政府上台後引入了仅基于建国五项原则意识形态的政治制度。为了防止苏加诺总统任期内发生的意识形态斗争再次浮出水面,苏哈托的建国五项原则民主寻求一种非政治化的制度,在这种制度中,不再允许讨论形成有凝聚力的华人身份[85]。1967年新成立的政府委員會檢視所謂的“華人問題”(印尼語:),認為強迫遷移整個印尼華人民族是不可行。委員會認為挑戰是要利用華人的經濟能力,並且消解他們的經濟主導地位[86]。

華人組織印度尼西亚国籍协商会和民族统一辅导机构都認同華人應該融入印尼民族,但前者已經在九三零事件后被新秩序政權解散,而後者則受到軍方支持積極參與反共運動[59]。民族统一辅导机构向政府提供有关促进印尼华人同化的建议[87]。長期領導民族统一辅导机构和组织民族团结通讯局(印尼語:)的王宗海是同化運動的重要人物[87]。民族统一辅导机构繼續採納1961年簽署的同化憲章。這個同化过程是通过强调华人和原住民之间的差异来完成的,而不是寻求相似之处。漢語、漢字、宗教和传统节日等華人文化的標誌被限制於家庭之內,华人被迫采用印尼化的名字[88][89]。

繼續處理國籍問題

1973年公民證明書的正面

1973年公民證明書的正面 日惹印尼籍華人Yuliyati的1973年公民證明書的背面

日惹印尼籍華人Yuliyati的1973年公民證明書的背面

蘇哈托新秩序時期的印尼籍華人需要出示公民證明書(印尼語:)來證明印尼公民身份,而其他族裔的印尼公民則不需要[90][91]。

印尼反共大清洗之後到1980年代前的新秩序政府嚴格限制華僑入籍印尼[8]。1979年印尼中央统计局公布的资料显示,当时在印尼的中华人民共和国侨民仍有914,112人,无国籍人士(多為親中華民國人士)有129,013人[92]。

1980年代之後的新秩序政府不斷降低外籍華人歸化入籍的門檻。1980年,苏哈托新秩序政府规定凡在印尼居住满5年以上的外國公民,均可申请改籍或歸化入籍,并降低申请费用[8],大量華僑紛紛加入印尼國籍。

新秩序經濟的參與及反華情緒

在20世纪70年代和80年代,苏哈托新秩序政府引入印尼华人企业参与新秩序的经济发展计划,同时又使他们极易受到加强中央权威和限制政治自由的影响。主要通过金钱换取安全感的主顾关系成为华人中公认的规范,因为他们维持着社会契约,通过这种契约他们可以声称对国家有归属感。印尼社会的少数经济精英,无论是华人还是非华人,都与苏哈托的家人和印尼國民軍建立了关系以寻求保护,而小企业主则依赖当地执法官员[88]。在蘇哈托總統的幫助下,林绍良、林文镜與原住民Ibrahim Risjad和苏威卡莫诺(印尼語:)組成了被外界稱為四人幫的團體。

对富裕的少數族裔的刻板印象被视为普遍事实。但刻板印象沒有意識到与小店主相比,上述大商人的数量很少。1989年,学者Adam Schwarz在其著作《等待中的国家:印度尼西亚寻求稳定》(英語:)中接受采访时表示,“对大多数印尼人来说,‘華人’这个词就是腐败的代名词”[9]。华人的经济角色是矛盾的,因为它并没有转化为他们在更大社会中的地位的接受。他们在政治上处于弱势,经常面临社会骚扰[93]。

1973 年,印尼人对日本的掠夺性投资和被称为殖民主义的经济政策的愤怒情绪高涨。印尼原住民痛恨日本商人歧视印尼原住民并虐待他们,而日本人则因为印尼华人的经验、人脉和技能而青睐印尼华人商业伙伴,而不是印尼原住民。日本人其他東南亞人获取廉价劳动力和自然资源来赚钱,而印尼原住民则勉强维持生计[94]。1974年1月,日本首相田中角荣来到雅加达看望苏哈托,印尼民众爆发了暴力反日抗议活动[95][96][97]。

20世纪90年代,反华情绪愈演愈烈。1990年,苏哈托总统在他的私人牧场召开了一次全国电视转播的会议,召集了最有权势的商人(主要是印尼华人),呼吁他们向合作社贡献25% 的股份。评论家形容这一奇观是“好戏”,因为它只会加剧原住民对华裔的怨恨和怀疑。詩都文羅(1996年10月)、打橫(1996年12月)和 登格羅(1997年1月)爆发了重大骚乱[98]。

1998年3月獨裁者苏哈托进入第七个总统任期,印尼学生开始了一系列大规模示威活动,抗议新秩序政权,示威活动持续了数周,最终在5月导致特利刹蒂慘案[99]。5月12日至15日期间,该事件在多个城市引发了严重暴力事件。印尼华人拥有的财产和企业成为暴徒的攻击目标,100多名妇女遭到性侵犯[100] 。在没有安全部队的情况下,大批男人、女人和儿童抢劫并烧毁了大城市的众多购物中心。在雅加达和梭羅市,超过1,000人(包括华人和非华人)在购物中心内死亡[10]。这些事件发生后,数以万计的华人逃离该国[101] ,银行家估计,1997年至1999年间,有200亿美元的资本离开该国,流向新加坡、香港和美国等海外目的地[102]。

“改革”時期过后(1998年至今)

1965至1994年期间,汉语被禁止出现在电视上,但是数年之后才真正的出现在电视上。2000年11月,Metro电视台成为第一个向当地电视台广播普通话新闻的电视台。在几乎同一时期,雅加达的Cakrawala电台增加了普通话音乐和新闻节目。这个电台在这之前已经播放过用印尼语改写歌词的华语流行歌曲。在瓦希德当选总统后,为了缓和种族关系,他很快废除了一些歧视性的法律。2000年瓦希德颁布6号总统令,废除1967年14号总统令关于华人宗教、信仰和传统的条款,允许华人宗教和传统自由进行而不需要获得批准。两年后,梅加瓦蒂总统宣布,春节从2003年起为国家假日。哈比比在1998年颁布总统令重新允许教授中文,而且取消华人在入学登记和申请公职时要出示国籍证明的要求。2001年,取消中文不允许出现在公共场合的限制。由于学中文的越来越多,为了满足需求,中国向一些省份和大学派人指导中文教学。虽然印尼政府在排华事件期间强制性打压,禁止印尼华人使用漢語----闽南话、客家话、潮州话、粤语等,但在新客華人為主的地區,这些漢語方言还是存留了下来:印尼棉兰、廖内以及蒲甘境内有超过百分之九十的华人都會闽南话,山口洋則是一座客家话通行的城市,而亚齐一带的华人多数都會客家话,坤城(Pontianak)的华人也都使用潮州话和客家话。印尼华人被同化的情况在印尼各地有所不同,許多印尼新客华人(Totok)的後裔仍保留了他们的漢語母语、传统文化甚至恢復了汉名汉姓,而土生华人(Peranakan)較多的的区域以爪哇島為主,比如雅加达(当地华人多数使用巴達維語)、万隆(当地多数华人使用巽他语)和泗水市(当地华人主要使用爪哇语)。

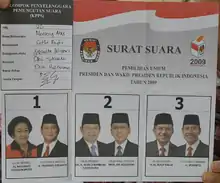

而後,印尼华人重新开始进入政治舞台。经济学家郭建义(Kwik Kian Gie)分别在瓦希德政府和梅加瓦蒂政府出任经济与金融部长和国家发展计划部长。2004年苏西洛政府任命冯慧兰(Mari Pangestu)为贸易部长。她是第一个进入内阁的华人女性。尽管像印度尼西亚中华改革党(Partai Reformasi Tionghoa Indonesia)和印度尼西亚多元统一党(Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia)这样的党派没有在1999和2004年获得很大支持,现在仍有很多印尼华裔成为政府官员候选人。在1999到2004期间,候选人人数从不足50人增长到近150人,最近的一些候选人甚至赢得地区职位的选举。在2009年国会选举雅加达地区代表的58个华裔候选人中,有两位赢得人民代表委员席位。

根据2006年国籍法,原住民与非原住民的区别被废除了,只保留了印度尼西亚公民与外國人的区别[103]。在2007年春节,苏西洛重申对印尼華裔用“中華人”取代“支那人”,对中國新移民用“中國人”取代“支那人”,以杜絕“支那”的负面涵义。这个改变在Suara Pembaruan报的文章上面反映出来。

注释

- Purdey (2006, p. 14)写道,由于当时华人占印尼人口的2%,因此类似数量的印尼华人可能在清洗中被杀害。然而,她对此进行了限定,指出大多数杀戮发生在农村地区,而華人则集中在城市。

- Purdey (2006, p. 14)写道,由于当时华人占印尼人口的2%,因此类似数量的印尼华人可能在清洗中被杀害。然而,她对此进行了限定,指出大多数杀戮发生在农村地区,而華人则集中在城市。

參考資料

- Furnivall, John Sydenham. . Cambridge University Pres. 1939.

- Suryadinata 1997,第xv頁.

- Suryadinata 1997,第33頁.

- Suryadinata 1997,第50頁.

- Liu, Oiyan. . Indonesia 97. 2014: 87–110 [2024-03-01]. (原始内容存档于2023-11-19).

- . Minority Rights Group. [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-28).

- 雨林; 知乎 司马超群. . 和平日報. [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-28).

- 原晶晶; 杨晓强. (PDF). 东南亚纵横. 2011.6 [2024-03-01]. (原始内容存档 (PDF)于2024-02-27).

- Purdey 2006,第22頁.

- Purdey 2006,第108頁.

- Eric Taher. . National Geographic Indonesia. [2024-03-01]. (原始内容存档于2023-10-28).

- . [2010年12月26日]. (原始内容存档于2016年11月25日) (英语).

Junk(2):"Chinese sailing ship," 1610s, from Port. junco, from Malay jong "ship, large boat" (13c.), probably from Javanese djong.

- 班固 東漢. . : 卷二十八下‧地理志第八下.

- 范曄 南朝宋. . : 第六卷.

- 法顯著、章巽校注. . ISBN 978-7-101-05758-4.

- 脫脫、阿魯圖 元. . : 第九十七卷‧列傳第五十七,夷蠻.

- 李延壽 唐. . : 卷七十八‧列傳第六十八,夷貊上、海南諸國.

- 姚思廉 唐. . : 卷三‧本紀第三,世祖.

- 歐陽修 北宋. . : 卷四十三下‧志第三十三下,地理七下.

- 郭棐. . : 卷之五,藩省志五,事紀四.

- 宋濂、王禕. . : 卷二百一十‧列傳第九七:外夷三,爪哇.

- W.F. Wertheim. . Institute of Pacific Relations Conference (11th : 1950 : Lucknow, India). 1950.

- W. J. Cator. . The University of Chicago Press. 1936: 18–24.

- George McTurnan Kahin. . Stanford University. : 7–20.

- Fadillah, Arie Sunaryo,Danny Adriadhi Utama ,Ramadhian; Fadillah, Ramadhian; Sunaryo, Arie. Pratomo, Angga Yudha , 编. . Merdeka.com. 24 Januarin 2020 [15 Januari 2022]. (原始内容存档于2022-09-22) (印度尼西亚语).

- Keat Gin Ooi. . ABC-CLIO. 2004: 1057–. ISBN 978-1-57607-770-2.

- Anthony Reid; Kristine Alilunas-Rodgers. . University of Hawaii Press. 1996: 75–. ISBN 978-0-8248-2446-4.

- Willem G. J. Remmelink. . W.G.J. Remmelink. 1990: 136.

- Willem G. J. Remmelink. . KITLV Press. 1994: 136. ISBN 978-90-6718-067-2.

- Fasseur, Cees. Robert Cribb , 编. . Leiden: KITLV Press. 1994: 35–37.

- Tagliacozzo, Eric. . NUS Press. 2009: 177 [16 September 2022]. ISBN 978-9971-69-424-1. (原始内容存档于16 November 2023) (英语).

- Furnivall, John Sydenham. . Cambridge University Pres. 1939.

- Wouter, Het recht tot wonen,第30頁.

- Tunas, D 2008,第29頁.

- Yeni Kurniawati S; Iing Yulianti. . Proceedings of the 1st International Conference on Social Sciences Education - "Multicultural Transformation in Education, Social Sciences and Wetland Environment" (ICSSE 2017). 2017. ISBN 10.2991/icsse-17.2018.75 请检查

|isbn=值 (帮助). doi:10.2991/icsse-17.2018.75. 已忽略未知参数|month=(建议使用|date=) (帮助) - Phoa 1992,第11頁.

- Phoa 1992,第13頁.

- J. S. Furnivall. . New York: New York University Press. 1956: 219-30.

- Van Nimwegen, Nico. (PDF). [The demography of the Dutch in the East Indies]. The Hague: NIDI. 2002: 35. ISBN 9789070990923. (原始内容 (PDF)存档于23 July 2011). 已忽略未知参数

|df=(帮助) - Phoa 1992,第14頁.

- W. J. Cator. . : 32–33.

- Staatsblad 1919 1919,第150頁.

- Tjiook, Wiwi. (PDF). Wacana. 2017, 18: 556-580 [2024-03-01]. (原始内容存档 (PDF)于2024-03-02).

- Editorial Team. . VOI. [2024-02-24]. (原始内容存档于2024-02-24).

- 張翰璧;王宏仁. . 中央研究院東南亞區域研究計劃. 2009: 291–322 [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-27).

- Phoa 1992,第16頁.

- Phoa 1992,第17-18頁.

- Purdey 2006,第5頁.

- Purdey 2006,第6頁.

- Purdey 2006,第7頁.

- Suryadinata 1997,第10–11頁.

- Suryadinata 1997,第70頁.

- Touwen-Bouwsma, Elly . . Kratoska, Paul H. (编). . Routledge. 2013: 57–61 [2024-03-01]. ISBN 978-1136125065. (原始内容存档于2023-12-01).

- Purdey 2006,第8頁.

- Tan 2008,第6頁.

- Siauw Tiong Djin. . Monash University Publishing. Feb 2018. ISBN 9781925523362.

- Harryanto Aryodiguno's interview with Leo Suryadinata 2007.

- Thung, Ju Lan. . Tempo. 13–19 August 2007 [1 February 2009]. (原始内容存档于2012-02-19) (印度尼西亚语).

- Harryanto Aryodiguno. . 華南研究. 2019.12, 5 [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-27).

- Suhandinata, Justian. . Gramedia Pustaka Utama. 2009. ISBN 978-979-22-4152-5 (印度尼西亚语).

- Raditya, Iswara N. . tirto.id. [2020-12-31]. (原始内容存档于2020-12-29) (印度尼西亚语).

- Soyomukti, Nurani. . Garasi. 2012. ISBN 978-979-25-4910-2 (印度尼西亚语).

- Suryadinata 2008,第11頁.

- . Tempo. 13–19 August 2007: 94–95 [1 February 2009]. (原始内容存档于18 April 2010) (印度尼西亚语).

- Toto Pribadi 1994.

- Purdey 2006,第11頁.

- Coppel 2002,第337頁.

- Purdey 2006,第9頁.

- 中華人民共和國和印度尼西亞共和國關於雙重國籍問題的條約,北京:全國人民代表大會,1957年

- 雨林; 知乎 司马超群. . 和平日報. [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-28).

- Coppel 2002,第336頁.

- . Minority Rights Group. [2024-03-01]. (原始内容存档于2024-02-28).

- . Tempo. 13–19 August 2007: 96–97 [1 February 2009]. (原始内容存档于2016-03-04) (印度尼西亚语).

- (印尼語) Arsip. Majalah Tempo 24 November 1990 dimuat pada Majalah Tempo edisi 13-19 Agustus 2007.

- 和平日報; 雨林; 知乎, 司马超群. . 和平日報. [2024-02-21]. (原始内容存档于2024-02-21).

- Brian Liu. . CUP媒體. [2024-02-23]. (原始内容存档于2024-02-23).

- Coppel 2002,第357頁.

- Coppel 2002,第350頁.

- Purdey 2006,第14頁.

- 德国之声. . 德国之声. [2024-02-15]. (原始内容存档于2024-02-15).

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1967

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2000

- Purdey 2006,第15頁.

- Purdey 2006,第20頁.

- Aizawa, Nobuhiro. (PDF). Brill. 2011: 47-64.

- Purdey 2006,第21頁.

- Tan 2008,第27頁.

- Minorities at Risk Project. . UNHCR Web Archive. Minorities at Risk Project. [2024-02-27]. (原始内容存档于2024-02-27).

- . Agence France Presse. DEC/04/95. 缺少或

|title=为空 (帮助) - 杨阳. . 东南学术.

- Robison 1986,第271頁.

- Schanberg, Sydney H. . The New York Times (JAKARTA, Indonesia). Dec 20, 1973 [2024-03-01]. (原始内容存档于2023-11-25).

- Halloran , Richard . 请检查

|archive-url=值 (帮助). The New York Times (JAKARTA, Indonesia ). Jan 15, 1974 [2024-03-01 ]. (原始内容 请检查|url=值 (帮助)存档于2023-11-25 ). 无效|dead-url=no(帮助); - Halloran, Richard. . The New York Times (JAKARTA, Indonesia). Jan 16, 1974 [2024-03-01]. (原始内容存档于2023-11-25).

- Halloran , Richard. . The New York Times (Tokyo). Jan 21, 1974 [2024-03-01]. (原始内容存档于2023-11-25).

- Purdey 2006,第23–24頁.

- Purdey 2006,第106–107頁.

- Napier, Catherine. . BBC News. 9 November 1999 [31 January 2009]. (原始内容存档于2023-04-06).

- kemenkumham. . kemenkumham. [2024-02-15]. (原始内容存档于2024-02-15).

_op_het_opmaken_van_de_immigratiecontracten_TMnr_60014328.jpg.webp)

_with_baby.jpg.webp)

%252C_p24.jpg.webp)

_di_Republik_Indonesia%252C_p321.jpg.webp)