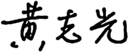

黃志光 (1955年)

黃志光,SBS(英語:,1955年7月25日—),香港公務員,曾出任漁農自然護理署署長、運輸署署長、政府資訊科技總監、保險業監理專員及元朗政務專員。他在1979年離開太古洋行加入香港政府任職政務主任,直至2015年離任公務員,官至首長級甲級政務官。他除了曾在布政司署、市政總署、大學及理工教育資助委員會秘書處等多個部門任職外,亦曾被港府借調至強制性公積金計劃管理局任職,更一度兼任行政總裁。

| 黃志光 SBS | |

|---|---|

| 漁農自然護理署署長 | |

| 任期 2009年8月17日—2015年7月24日 | |

| 秘书长 | 孔郭惠清 → 黎陳芷娟 → 謝凌潔貞 |

| 前任 | 張少卿 |

| 继任 | 梁肇輝 |

| 運輸署署長 | |

| 任期 2005年6月18日—2009年8月16日 | |

| 秘书长 | 羅智光 → 何宣威 |

| 前任 | 霍文 |

| 继任 | 黎以德 |

| 政府資訊科技總監[註 1] | |

| 任期 2001年7月3日—2005年1月31日 | |

| 局長 | 尤曾家麗(2001年-2002年) |

| 秘书长 | 何宣威(2002年-2005年) |

| 前任 | 劉錦洪 |

| 继任 | 戴啟新 |

| 強制性公積金計劃管理局行政總監[註 2] | |

| 任期 1999年2月2日—2000年5月31日 | |

| 主席 | 李業廣 |

| 前任 | 首任 |

| 继任 | 許仕仁 |

| 保險業監理專員 | |

| 任期 1996年8月3日—2000年1月9日 | |

| 工商司 | 許仕仁(1996年-1997年) |

| 局長 | 許仕仁(1997年-2000年) |

| 前任 | 葉澍堃 |

| 继任 | 鄧國斌 |

| 元朗政務專員 | |

| 任期 1986年9月1日—1988年11月30日 | |

| 區議會主席 | 戴權 |

| 前任 | 韋仁信 |

| 继任 | 葉文輝 |

| 个人资料 | |

| 性别 | 男 |

| 出生 | 黃志光 Wong Chi-kong 1955年7月25日 |

| 公民权 | |

| 配偶 | 廖英芳 |

| 儿女 | 一子一女,包括黃可兒 |

| 居住地 | |

| 学历 | 新界喇沙中學 王肇枝中學 |

| 母校 | 香港中文大學崇基學院 剑桥大学 伦敦大学 香港大學 哈佛大学 北京大学 |

| 职业 | 公務員 |

| 签名 |  |

黃的官場生涯經歷多場風波,他在1990年出任港府康復專員時曾因在麗港城鄰近開設精神病復康中心而被質疑隱瞞計劃及存有行政失當,而在2001年出任資訊科技署署長時因重組計劃而須削減員工。在2005年至2009年時黃出任運輸署署長,任內曾被行政長官曾蔭權公開斥責而鬧出笑話,連番爭議下被批評表現差强人意。最後,他在2009年至2015年出任漁農自然護理署署長,期間發生包括大浪灣西灣等土地發展與保育爭議,但他任內亦促成香港地質公園加入世界地質公園網絡。

早年生活

黃志光在1955年7月25日於英屬香港新界粉嶺出生,他從基層家庭出身及自稱粉嶺人[1][2]。他自述小時候學業成績普通,在新界喇沙中學完成香港中學會考課程後,轉至王肇枝中學升讀预科課程,並在1973年入讀香港中文大學崇基學院,於理學院修讀生物學[3]。因中大推行博雅教育的關係,他在大學首年選讀經濟學導論而被經濟學說所吸引,最終決定於1974年轉學至當年新成立的社會科學院修讀經濟學[3]。

他在學期間曾擔任補習老師、工廠管倉及文員等賺取生活費,及後在1977年從中大經濟系畢業並以一級榮譽取得社會科學學士學位[1][3][4]。雖然尼克森衝擊令香港的經濟狀況在整個1970年代均欠佳,但他仍然成功加入太古集團擔任見習行政員[3]。與此同時,他當時亦以經濟學者的身份為《信報財經新聞》撰文[4]。然而,由於他的性格欠缺活力,而且又不喜歡酬酢活動,因此決定離開商界,改為投考更多海外進修機會的公務員職位[3][4]。

公務員生涯

生涯早期

黃志光離開商界,如願於1979年考獲港英政府政務主任職位,並在11月初入職政務總署[5]。不過他在總署不足一年就得到期待的海外進修機會,於1980年9月至1981年7月被港府保送前往英国剑桥大学修讀發展研究深造文憑课程[1][5]。返港後,他在1981年7月被委派於布政司署銓敍科擔任助理銓叙司,並在一年後轉至新界民政署任職[5]。在兩年半內,他在新界民政署歷任新界南、新界北及行動職務的政務主任職位,曾統籌將聯和墟的街邊小販搬遷至小販市場的工作,任內亦同時亦考獲倫敦大學的法学士學位[5][6][7]。他在1984年9月重返政務總署,並被調派至元朗區出任政務主任,負責社區事務[5]。在元朗任職政務主任的同時,他在香港大學修畢城市研究社会科学硕士學位,而在1985年呈交的畢業論文則以香港壓力團體在都市發展的政治角色為題[8]。

元朗政務專員

黃志光在1986年4月晉升為高級政務主任,旋即在同年9月1日以署任首長級丙級政務官身份取代韋仁信接任元朗政務專員[5][9][10],而他亦為此率先於8月18日獲港府奉為官守太平紳士[11]。黃上任時獲元朗鄉紳及區議員設宴支持,地區人士均期待他可以促進元朗新市鎮基建發展[9][10],而他及後亦為區內鄉事委員會的就職典禮提字祝賀[12]。黃在元朗任職期間,往來元朗舊墟總站及屯門新市鎮的九廣輕鐵完成工程並通車,而後來成為天水圍新市鎮的新城規劃亦展開前期工程[9][13]。他經常出席區內學校的運動會及畢業典禮等活動,亦曾藉此向公眾透露新市鎮校舍撥地及其他規劃資訊[14][15]。另外,他亦曾授旗予於大帽山清理垃圾的義工團體[16]。在離任前,他亦協助林錦公路擴闊工程的前期工作[17]。黃的專員任期被評為政通人和,在1988年11月30日卸任時獲得地區人士設宴款待,並由駐華盛頓貿易處調任回港的葉文輝接任[18]。

康復專員

黃志光在1988年12月起出任布政司署衞生福利科的康復專員,亦在1989年4月確任首長級丙級政務官[5]。他在上任後改變前任專員何宣威的政策,改為支持豁免殘障人士的駕車汽油稅,並引入按月用油量上限以杜絕濫用,使到殘障人士得以享有更大的出行自由度[19]。另外,他亦就香港經濟急速發展欠缺勞動力,使智力障礙人士就業率增加,而鼓勵更多酒店及快餐店聘用智障人士[20]。不過,黃接手的精神病復康中心計劃在1990年遭鄰近屋苑麗港城的居民強烈反對,事件最終形成民眾質疑港府隱瞞計劃及存有行政失當的爭議[3][21]。雖然相關投訴及後在1993年被行政事務申訴專員賈施雅駁回,但黃因事件早於1991年1月就已經匆匆離任[5][21]。

首長級丙級政務官

黃志光離開衞生福利科後改於文康廣播科任職,在1991年1月起出任負責發展及娛樂的首席助理文康廣播司,亦在1992年中短暫署任副文康廣播司[5]。不久後,他在1992年11月被調派至大學及理工教育資助委員會秘書處任職副秘書長,他同亦在1993年中短暫署任秘書長一職[5]。然而,因公務員本地化而頻繁轉職的他在1994年10月被躍升為工商科副工商司,與同為副工商司的葉劉淑儀一同成為工商司周德熙的副手[5][22]。他在任內協助港府將公共服務電子化,為工商科管轄的貿易及海關文件設立電子資料處理聯網[23]。任職副工商司不足半年的他在1995月4月就確任首長級乙級政務官,並在1996年5月12日再獲委任為官守太平紳士[5][24]。他同時亦完成哈佛大学高階管理課程,並於1996年7月底轉至財經事務科任職[5][25]。

財經事務職務

黃志光在1996年7月起於布政司署財經事務科任職,並被安排在同年8月上任保險業監理專員,主管保險業監理處的工作[5]。港府當時要求專員兼負推廣香港保險市場以吸引投資的任務,惟标准普尔在黃上任時隨即指出香港保險公司對汽車及勞工項目上並未有足夠的償付能力,他隨即對此作出調查,最終發現只有少於兩成的保險公司出現償付能力不足的情況,總數為十億港元,而他亦立即要求相關公司增加儲備資產以符合要求[26]。另外,他亦在上任數個月內安排與保險業界的會談時段,並掌握業界的語言及文化[26]。為更有效管理保險業界,他著令監理處設立新電腦系統方便工作及應付2000年问题[23]。他在任內渡過香港主權移交,繼續於財經事務局任職專員,更在1998年1月升任首長級乙一級政務官[5][27]。

強制性公積金計劃

港府在1990年代後期決定推出強制性公積金計劃,由於強積金的证券投资基金性質,港府將其歸納為保險業監理專員的職務,故安排黃在1999年2月2日起除保險業監理專員外,兼任職業退休計劃註冊處處長及強制性公積金辦事處處長[5][28]。及後,港府因針對強積金而在1999年4月1日成立強制性公積金計劃管理局取代積金辦,並同亦安排黃出任積金局的行政總監,直至積金局正式委任行政總監為止[28]。隨著強積金開始推行,黃的職業退休計劃註冊處處長的職能亦由在2000年1月9日轉移至積金局[29]。與此同時,最終港府及積金局達成協議,由2000年1月10日將黃以實任形式借調至積金局出任副行政總監,並繼續在行政總監委出前署任該職位[30]。

黃在港府及積金局身兼多職的情況令公眾關注,雖然他的薪酬開支將由積金局補償予港府,但他以較廉價的政務官薪俸條件出任副行政總監及署任行政總監亦為積金局節省每月至少約70萬港元的開支[31]。他一直在積金局署任行政總監直至首任總監許仕仁於2000年6月1日上任,並一同策劃強積金在2000年12月1日正式實行的工作[32][33][34]。黃在積金局時為推廣強積金計劃,曾舉行廣泛而盛大的宣傳運動,包括巡遊、探訪、年宵宣傳、舉辦講座及研討會等,甚至組織行政立法兩會及18區區議會動員支持,邀請商界贊助活動及包括周星馳、彭羚及許志安等演藝名人出任宣傳大使[35][36]。同時,黃策劃的電視宣傳片更邀請財政司司長曾蔭權負責錄製旁白[35]。在強積金正式開始前,黃亦已確立系統性的投訴及豁免申請制度[37][38]。在強積金運作暢順後,他在2001年6月10日離開積金局[4]。

資訊科技署署長

重返港府的黃志光獲安排在2001年7月3日接替首名華人署長劉錦洪,出任資訊科技署署長[4][23]。由政務主任出身的黃取代專業職系出身的劉,除了部門的服務因公共服務電子化而面向公眾及須協調統籌各政府部門工作外,亦因署長要籌備部門轉型及重組的任務[4]。因此在黃正式上任前,多位界的業界人士已主動與他約談探討與港府合作的機會,當中包括因《财富》全球论坛而訪港的跨國公司高層,如微软行政總裁史蒂夫·巴爾默等[4]。及後,黃亦被巴爾默邀請至美国西雅圖參與微软周年政府領袖會議,而黃亦在會議上宣傳港府的數碼21資訊科技策略[39]。

雖然黃在資訊科技署署內成功為港府設立電子平台,但由於亞洲金融風暴令港府財政惡化,因此資訊科技署被指令作轉型及重組[3][4]。他決定以配合服務單位的需要為由,將資訊科技署內的技術人員分派至各個部門以節省整體行政開支[3]。在此政策下,資訊科技署的資源及職位因而削減,在大量下屬離職的情況下,他將安撫職員視為部門工作重要的一環[3]。最終,在完成重組後的資訊科技署與工商及科技局通訊及科技科的資訊科技工作組於2004年7月1日被改組成政府資訊科技總監辦公室,角色由管理電腦系統改成為各部門引入新技術,而在港府完成聘請界專才出任總監前,黃獲留任署任政府資訊科技總監[40][41]。在2005年2月1日,港府委任前加拿大國防部資訊科技總監及助理副部長戴啟新出任總監,黃因而卸任總監一職,並在出任新崗位前先往北京大学修讀國情培訓課程[27][42]。

運輸署署長

東九龍在2005年5月9日因新蒲崗有一棚架倒塌而引致嚴重交通擠塞,環境運輸及工務局局長廖秀冬因而將早已不和的運輸署署長霍文撤換,港府逐安排遠在北京的黃志光回港後繼任[27][43][44]。黃在2005年6月18日上任時,霍文特意向傳媒表示祝黃好運[45][46]。雖然黃調侃霍文指工作不可只靠運氣,但黃亦有公開感謝霍文在時長兩週的交接期內提供多項寶貴意見[46][47]。同時,黃承諾署方將確保向市民提供「安全可靠」、「快捷舒適」、「供應充足」及「價錢合理」的運輸服務,並在應變上加強能力及反應的機動性[41][48]。他上任時隨即為香港中區再度展開電子道路收費系統的研究工作[49]。然而,黃並未成功落實霍文年代遺下的全球定位系統自動監測及消息發佈系統項目,而行政長官曾蔭權在巡視運輸署時更公開質問黃就系統落後於日本及东南亚各國的原因[45][50][51]。就此,黃及運輸署員工以香港交通狀況複雜推諉,而曾則嚴厲駁斥早已推行相關系統的東京設有更為複雜的交通系統[50][51]。亞洲電視將巡視片段播送後,黃及運輸署淪為公眾笑柄[50]。及後,黃及運輸署向公眾表示將儘快為系統招標,惟學者、工商業界及議員均指港府沒有汲取大擠塞的教訓,在改善監測及信息系統上態度散漫[51][52][53]。

除了監測及信息系統,黃在上任時親自處理世界貿易組織第六次部長級會議的特別交通安排,而他亦就新渡輪加價申請前往中環碼頭考察以檢視其合理性[43][54][55]。另外,他推出自訂車輛登記號碼計劃[54],雖然香港總商會反對計劃可出售商标車牌,但性藥物適趣液的代理商則司法覆核黃以不雅為由拒絕其以商品名字登記自訂號碼的決定[56][57][58]。黃最終在適趣液的案件上敗訴,並在徵詢律政司意見及遵循法庭判決下,決定運輸署對包括商標等自訂車牌申請採取寬鬆尺度[56][59]。縱使曾蔭權曾經公開斥責黃,但曾對黃在世貿部長級會議的應變及日常公共交通管理的表現仍是讚譽有加[60],故此黃亦能順利於2007年5月晉升為首長級甲級政務官[61][62]。

然而,黃因特首嚴斥而被大眾取笑後,他漸漸從公眾中消失[46][63],而他的工作表現及後更備受抨擊。面對2000年代初每年約二百宗的倒車交通意外[64],雖然黃在2006年底決定與貨車業界在無時間表下研究安裝超聲波偵察或閉路電視系統,惟貨車及巴士業界早已因倒車意外頻繁而陸續自發安裝倒車監察系統,使他的研究計劃被外界反嘲妨礙業界進程[65][66][67]。就他曾出任政務專員的元朗區,在錦綉花園大道通行權爭議於2007年開始爆發時因無法作出任何承諾而遭錦綉花園居民喝倒采[68][69],而他及後出席元朗區議會時更表明因涉及全港規劃而難以改善元朗及天水圍的交通狀況[70]。最終,大道爭議在2009年3月惡化成居民堵路時,得知新路在數年後方能落成的黃僅派助理署長羅鳳屏到場調停,事件最終由新界鄉議局主席劉皇發介入斡旋及元朗民政事務專員楊德強代為向區議會申請撥款維修道路方告解決[71][72]。

黃在任內與業界人士關係緊張,產生磨擦的業界組織包括貨車、各類的士、專營巴士及非專營巴士司機,甚至漁民及私人駕駛教師。在2007年7月中,超過三百台八折的士因運輸署、香港警務處及香港機場管理局加強的士上落客區的管理而於香港國際機場堵路,黃與的士商會商議後強硬應對,要求警方繼續嚴正執法,並關閉臨時的士上落客區[73]。然而措施未有令八折的士減少,黃因而建議市區的士及大嶼山的士實施短加長減,惟市區的士團體反指八折的士可以再提供更多折扣應對[74],而新界的士更因市區的士減價而削弱其競爭力群起而攻,甚至發動1984年的士騷亂以來最大型的的士罷駛事件[75][76][77]。黃最終在商議後承諾會為與新界的士引入短加長減機制[78],惟反對短加長減的的士團體仍然不滿[79],而更有運輸署職員在周年酒會時打傷示威的的士司機[80][81]。另外,柴油及汽油價格於2008年中高企,四家專營巴士公會均因巴士公司成本上升而拒絕調升工資增長水平而要求減輕汽油稅,但港府因藍天行動而無意削減燃油稅項[82]。其後,黃與水上及貨車等運輸業界代表會面時更直斥柴油稅比例小對成本影響不大,刺激各界示威者發動更激烈行動[82]。事件及後因2008年世界金融海嘯爆發使燃料價格大跌落幕[75]。

然而,金融海嘯令非專營巴士經營困難,業界因此亦斥責運輸署檢控非專營巴士欠缺準則及透明度,而署方的內部的聆訊亦被質疑有違法院判決,黃就此回應執法僅為維持秩序而非針對個別公司,及後非專營巴士團體發動慢駛及遊行抗議[84]。另外,黃亦允許容許駕駛學院的學員以更快捷的時段應考駕駛執照,令私人駕駛教師深表不滿,但他就以「親疏有別」為由堅持政策,而私教團體最終發動二百多名私人駕駛教師慢駛遊行抗議其不公的政策[83]。與此同時,香港的道路及運輸安全設計亦被批評沒有與時並進,包括路牌並沒有提供最近路線而錯誤指示駕駛者繞路[85][86]、未有為長命斜採取額外安全措施[87][88]、行人路設計不妥易釀成意外[89][90]及車速顯示器準確性和限速效用存疑[91][92]等等。

最終,黃在2009年8月16日後卸任運輸署署長,並由黎以德接任[46][63]。雖然而公共交通查詢服務及智能道路網系統早於2008年初使用[93][94],惟黃在任期內的表現仍被評為乏善可陳,更有隱形署長之譏稱[46][63]。

漁護署署長

黃志光經歷在運輸署表現欠佳的四年任期後,被港府安排平調出任漁農自然護理署署長,並於2009年8月17日接替張少卿上任[46][95][96]。香港國家地質公園在他上任甫於2009年11月3日開幕,他遂負責向聯合國教育、科學及文化組織申請香港地質公園為世界地質公園,並規劃遊覽路線及改善基礎配套,以吸引旅客訪港[97][98]。同時,身兼郊野公園及海岸公園委員會總監的他亦向香港立法會提交法案將果洲群島、甕缸群島、橋咀洲、糧船灣及印洲塘等未劃為郊野公園或海岸公園的園區納入為特別地區並獲得通過[99]。就此,他曾帶團到訪日本系魚川世界地質公園及山陰海岸地質公園作實地考察[100],而香港地質公園亦在2011年9月順利獲世界地質公園網絡成員,並更名為中國香港世界地質公園[101]。及後,他除了為香港地質公園舉辦圓桌會議外[101],更出席聯合國教科文組織的地質公園國際會議分享香港經驗[102]。另外,他亦與香港郵政署長丁葉燕薇一同主禮以香港地質公園為題的2014年香港通用郵票的發行儀式[103]。

然而,黃任內發生多次環境保育爭議。在2010年,商人魯連城收購大浪灣西灣農地發展豪宅,由於其發展破壞屬西貢東郊野公園範圍的西灣沙灘,而工地污水亦污染鄰近水源,黃更親自會見請願市民[104]。雖然有關工程在環境局局長邱騰華介入下停工,但黃就坦言港府無權要求回復已破壞的私人土地[105][106]。事件引起審計署調查漁護署對郊野公園及鄰近土地的管理,而審計署在2013年發表報告,指出黃管理下的漁護署對郊野公園及鄰近土地的巡查工作不足,以及將潛在土地納入郊野公園及取回被佔用的郊野公園土地上沒有妥善監管進度[107]。及後,在與發展局局長林鄭月娥商討後,黃在2014年初決定提出將大浪灣土地納入郊野公園範圍,並在不可大型動工下建議村民可將發展計劃改為民宿,結果引起村民封村抗議[106][108]。林鄭月娥及黃及後在壓力下將部分私人土地剔出郊野公園範圍,但隨之而來的就是環保組織司法覆核此決定,最終香港高等法院確定港府處理不當,應先向郊野公園及海岸公園委員會徵詢意見[109][110][111]。相反,黃在調查後判斷民政事務局在大埔興建龍尾泳灘的計劃符合環保要求被司法覆核一案,他獲高院判為勝訴[112]。另外,他亦與路政署合作,將大小磨刀劃為海岸公園以補償港珠澳大橋工程造成的破壞[113][114]。

在黃的任內,漁護署在動物管理上亦時有爭議,審計署批評部門高達八成開支用作捕殺流浪貓狗,但在取締非法寵物店及美容店上就欠缺執法,而持牌店主亦有過半不依時續牌,認為黃應跟進事件[115]。另外,因香港城市擴展,漁護署狩獵隊因而獵殺野豬,惟有組織在2013年尾收集到近千名市民聯署反對,要求黃下令停止行動[116]。

公務員事務局局長鄧國威在黃卸任前特意到漁護署探望,而鄧亦讚揚黃在多年的政府服務上一直勇於承擔[117][118]。港府亦因黃多年的服務而於2015年7月1日在香港2015年度授勳及嘉獎名單上向他頒發銀紫荊星章[119]。黃在2015年7月24日後卸任展開退休前休假,並由漁業主任出身的梁肇輝接棒[120]。正式退休後,政務主任協會在2016年5月的晚宴上歡送他、黃碧兒、黃鴻超和王榮珍四名退休官員[121]。

個人生活

黃志光在1980年代初與同為香港中文大學校友的廖英芳結婚,兩人在學時曾因同沒租住宿舍而常於大學站候車,繼而認識及發展[122]。廖英芳曾於中華基督教會扶輪中學任教英语[122][123]。夫妻二人婚後居於何文田,雖有私人汽車但慣以巴士出入[124]。兩人育有一子一女,當中女兒黃可兒於中大畢業後擔任私人日语教師,更曾出版日本文化、旅遊及港日關係近代史書籍[1][122][125]。

榮譽

勳銜

參考資料

- 香港政府布政司署銓敍科. . 香港: 香港政府. 1992-07-01: 96.

- . 太陽報. 2007-02-09: 29.

- . 中大校友 (香港中文大學校友事務處). 2005-06, (42): 6至7 [2022-04-29]. (原始内容存档于2022-04-28).

- . 信報財經新聞. 2001-05-16: P02.

- 香港特別行政區政府政府總部. . 香港: 香港特別行政區政府. 2001-07-01: 300.

- . 衞奕信勳爵文物信託. 2016: 153.

- . 明報. 2007-11-14: A31.

- 黃志光. [壓力團體在香港都市發展的政治角色]. 香港大學. 1985 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-30).

- . 華僑日報 (香港). 1986-11-21: 第四張第二頁(14) [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-20).

- . 華僑日報 (香港). 1987-04-23: 第六張第二版(22) [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-20).

- 香港政府布政司署. . 香港: 香港政府布政司署. 1987-07-01: 185.

- (PDF). 八鄉鄉事委員會. 1988-05-22 [2022-05-20]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-20).

- . 華僑日報 (香港). 1988-06-08: 第五張第二頁(18) [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-21).

- . 華僑日報 (香港). 1986-11-26: 第四張第二頁(14) [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-20).

- . 華僑日報 (香港). 1987-01-16: 第四張第三頁(15) [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-20).

- . 華僑日報 (香港). 1987-02-14: 第二張第三頁(7) [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-21).

- . 華僑日報 (香港). 1988-04-21: 第七張第一頁(24) [2022-05-20]. (原始内容存档于2022-05-20).

- . 華僑日報 (香港). 1988-11-23: 14 [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-21).

- . 中大校友 (香港中文大學校友事務處). 2009-03, (57): 4至5 [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-21).

- . 華僑日報 (香港). 1989-04-23: 19 [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-23).

- (PDF). 香港精神健康綜合社區中心及其他社福設施選址所遇困難的研究 (平等機會委員會). 2016-07: 38 [2022-05-21]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-21).

- (PDF). 香港立法局: 921. 1994-11-30 [2022-05-23]. (原始内容 (PDF)存档于2022-05-22) –香港立法會.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2001-04-25 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- . 香港特別行政區政府. 2001-11-12 [2001-12-06]. (原始内容存档于2001-12-06).

- . 香港特別行政區政府公務員事務署. 1998-02: 30.

- . 中大校友 (香港中文大學校友事務處). 1997-12, (12): 8至9 [2022-05-21]. (原始内容存档于2022-05-21).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2005-05-26 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 1999-01-19 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2000-01-09 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-27).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 1999-12-07 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- . 香港經濟日報. 2000-01-06: A10.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 1999-03-09 [2022-05-28]. (原始内容存档于2019-11-01).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2000-02-29 [2022-05-28]. (原始内容存档于2022-05-02).

- . 明報. 2000-05-17: A6.

- . 成報. 2000-01-16: A05.

- . 文匯報. 2000-06-30.

- . 文匯報. 2000-03-28.

- . 大公報. 2000-06-12: A10.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2002-04-17 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-06-10).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2004-06-27 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- . 大公報 (香港). 2005-06-19: A4.

- . 香港政府新聞網. 2005-01-21 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-05-17).

- . 太陽報 (香港). 2005-05-27 [2022-06-21]. (原始内容存档于2022-06-20).

- . 太陽報 (香港). 2005-12-12: A06.

- 麥志榮. . 蘋果日報 (香港). 2005-06-16: A16 [2022-06-21]. (原始内容存档于2021-08-29) –聞庫.

- 李慧玲. . am730. 2009-08-10: M02.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2005-06-18 [2022-06-21].

- . 成報. 2005-06-25: A15.

- . 星島日報. 2005-06-25: A15.

- . 明報. 2006-07-27: A06.

- . 明報. 2006-07-30: A01.

- . 明報. 2006-07-30: A1.

- . 星島日報. 2006-08-15: A23.

- . 成報. 2006-02-17: A15.

- . 星島日報. 2005-12-11: A02.

- . 成報. 2006-10-29: A05.

- . 蘋果日報 (香港). 2006-10-29: A04.

- . 香港01. 2016-05-31 [2022-06-22]. (原始内容存档于2022-06-21).

- Stephen Thomson. [香港的行政法規]. 劍橋大學出版社. 2018: 230-234 (英语).

- . 明報. 2006-08-15: A04.

- . 明報. 2007-05-23: A18.

- . 星島日報. 2007-05-23: A14.

- . 明報. 2009-08-18: B18.

- . 2006-11-15竹work=香港特別行政區政府新聞公報 [2022-06-22]. (原始内容存档于2022-06-22).

- . 大公報 (香港). 2006-12-04: A18.

- . am730. 2006-12-04: M04.

- . 太陽報 (香港). 2006-12-04: A08.

- . 太陽報 (香港). 2007-02-08: A08.

- . 東方日報. 2007-02-08: A14.

- . 香港經濟日報生活區報 - 新界西. 2008-09-19: 4.

- . 大公報 (香港). 2009-03-20: A06.

- . 信報財經新聞. 2009-03-20: P08.

- . 壹週刊. 2007-07-26: A056.

- . 太陽報 (香港). 2009-06-22 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 太陽報 (香港). 2008-12-02: A06.

- . 東方日報. 2008-12-02: A23.

- . 新報. 2008-12-02: A05.

- . 香港商報. 2008-12-10: B01.

- . 香港經濟日報. 2008-12-10: A20.

- . 太陽報 (香港). 2008-12-13: A10.

- . 東方日報. 2008-12-13: A22.

- . 太陽報 (香港). 2008-06-12: A10.

- . 東方日報. 2008-08-19 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 太陽報 (香港). 2008-11-19: A10.

- . 太陽報. 2008-05-25: A09.

- . 東方日報. 2008-05-25: A18.

- . 東方日報. 2008-07-01: A19.

- . 香港經濟日報生活區報 - 港島中西南. 2008-07-04: 004.

- . 東方日報. 2008-07-25: A04.

- . 太陽報. 2009-02-27: A08.

- . 太陽報. 2009-06-17: A10.

- . 東方日報. 2010-01-22 [2022-06-24]. (原始内容存档于2010-05-02).

- . 東方日報. 2007-04-20: A28.

- . e-zone. 2007-04-26: P08.

- . 明報. 2009-08-08: A15.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2009-08-07 [2021-03-18]. (原始内容存档于2021-03-20).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2009-11-03 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 文匯報 (香港). 2009-11-04 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 東方日報. 2010-06-24 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 香港政府新聞網. 2010-04-26 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2012-10-10 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2012-05-12 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 香港郵政. 2014-07-24 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 明報 (香港). 2010-07-24.

- . 蘋果日報 (香港). 2010-07-20.

- . 太陽報 (香港). 2010-07-29 [2022-06-23]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 明報. 2013-11-13.

- . 香港經濟日報. 2014-02-25: A32.

- . 新報. 2014-05-25: A07.

- . 太陽報 (香港). 2014-05-25: A13.

- . 東方日報. 2014-05-25: A23.

- . 香港經濟日報. 2014-08-13: A26.

- . 明報. 2015-06-02: A06.

- (PDF). 香港特別行政區政府漁農自然護理署. 2014-07-03 [2022-06-24]. (原始内容 (PDF)存档于2022-03-07).

- . 香港經濟日報. 2010-04-22: A28.

- . 蘋果日報. 2013-11-10: A07.

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2015-06-25 [2022-06-24]. (原始内容存档于2022-06-23).

- . 香港特別行政區政府新聞公報. 2015-07-20 [2022-04-30]. (原始内容存档于2022-04-29).

- (PDF). 香港特別行政區政府新聞公報. 2015-07-01 [2022-04-30]. (原始内容存档 (PDF)于2020-08-14).

- (PDF). 香港特別行政區政府憲報 (香港特別行政區政府). 2015-07-31, 31 (31) [2022-04-30]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-30).

- . 星島日報. 2016-05-15: A11.

- (PDF). 中大校友 (香港中文大學校友事務處). 2017-06, (90): 27 [2022-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-30).

- (PDF). 向老師致敬2010特刊 (星島日報). 2010-09-10: 2 [2022-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-29).

- . 星島日報. 2005-11-24: A03.

- . 點讀. 2022-05-28 [2022-06-10]. (原始内容存档于2022-06-10).

- (PDF). 香港公益金. 2015 [2022-05-16]. (原始内容 (PDF)存档于2022-04-29).

相關條目

| 政府职务 | ||

|---|---|---|

| 前任: 韋仁信 |

元朗政務專員 1986年9月1日-1988年11月30日 |

繼任: 葉文輝 |

| 前任: 葉澍堃 |

保險業監理專員 1996年8月3日-2000年1月9日 |

繼任: 鄧國斌 |

| 新頭銜 | 強制性公積金辦事處處長 1999年2月2日-1999年3月31日 |

繼任: 自己 強制性公積金計劃管理局行政總監 |

| 前任: 劉錦洪 |

資訊科技署署長 2001年7月3日-2004年6月30日 |

繼任: 自己 政府資訊科技總監 |

| 前任: 自己 資訊科技署署長 |

政府資訊科技總監 2004年7月1日-2005年1月31日 |

繼任: 戴啟新 |

| 前任: 霍文 |

運輸署署長 2005年6月18日-2009年8月16日 |

繼任: 黎以德 |

| 前任: 張少卿 |

漁農自然護理署署長 2009年8月17日-2015年7月24日 |

繼任: 梁肇輝 |

| 法定組織職務 | ||

| 前任: 自己 強制性公積金辦事處處長 |

強制性公積金計劃管理局行政總監 1999年4月1日-2000年5月31日 |

繼任: 許仕仁 |