恐手龍屬

恐手龍屬(屬名:,发音:/ˌdaɪnoʊˈkaɪrəs/ DY-no-KY-rəs)是生存于大约7000万年前白垩纪晚期的大型似鸟龙类恐龍,属名在古希腊语中意为“恐怖的手”。1965年,蒙古國的耐梅盖特组首次发现恐手龙的一对大型前肢、肩带和其它骨骼;1970年,此标本成为该属唯一种奇异恐手龙(Deinocheirus mirificus)的正模标本;近50年来没有发现更多遗骸,其性质仍然是个谜;但2014年叙述了两件更完整的标本,揭示了该属许多方面的特点也終於能讓大眾了解這種恐龍的真實面貌,一部分新化石在几年前被走私者从蒙古國偷走,但在2014年被成功追回。

| 恐手龍屬 化石时期:白堊紀晚期, | |

|---|---|

| |

| 恐手龍的骨架模型,於東京上野國立科學博物館展出 | |

| 科学分类 | |

| 界: | 动物界 Animalia |

| 门: | 脊索动物门 Chordata |

| 纲: | 蜥形纲 Sauropsida |

| 总目: | 恐龍總目 Dinosauria |

| 目: | 蜥臀目 Saurischia |

| 亚目: | 獸腳亞目 Theropoda |

| 演化支: | †似鳥龍類 Ornithomimosauria |

| 科: | †恐手龍科 Deinocheiridae |

| 属: | †恐手龍屬 Deinocheirus Osmólska & Roniewicz, 1970 |

| 模式種 | |

| †奇異恐手龍 Deinocheirus mirificus Osmólska & Roniewicz, 1970 | |

恐手龙是一种不寻常的似鸟龙类,也是该演化支中体型最大的物种,长11公尺,重6.4噸,颅骨长1.024公尺、喙宽、下颌深,形狀类似鸭嘴龙科。虽然它是一种庞大的动物,但具有许多中空的骨骼,从而减轻了重量。其手臂是所有双足恐龙中最大的,长2.4公尺,三指的手上长有大而钝的爪子。腿相对较短、脚爪较钝,其脊椎带有很高的神经棘,沿背部形成一个“帆”。大多数椎骨和部分其它骨骼被嵌入的气腔所填充。尾巴末端有一节类似尾综骨的椎骨,表明此处存在一个由羽毛构成的扇状物。

恐手龙的分类长期不明,它最初被归入兽脚亚目分类群肉食龙类,但其与似鸟龙类的相似之处很快被发现。在发现更完整的遗骸之后,恐手龙被证明为一种原始的似鸟龙类恐龙,与较小的似金翅鸟龙和北山龙关系最为密切,并共同构成了恐手龙科。该分类群的成员不像其他似鸟龙类那样适应高速奔跑。恐手龙被认为是一种杂食动物:其颅骨形状表明它以植物为食,但在一件标本中发现了鱼鳞,其胃部也发现了胃石。它的大爪子可能是用来挖掘和采集植物的。恐手龙骨骼上的咬痕被认为是由暴龙科的特暴龙所造成。

发现

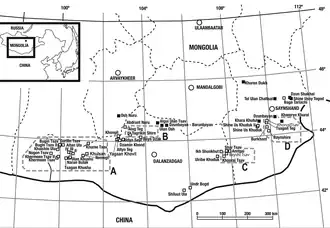

恐手龙的第一具已知化石由波兰古生物学家索非亚·凯兰·加沃罗斯卡于1965年7月9日在戈壁沙漠耐梅盖特盆地的Altan Ula III遺址(坐标:43°33.987′N 100°28.959′E)发现。在1963至1965年波兰-蒙古的联合考察的期间,她是一支由蒙古古生物学家瑞钦·巴思钵所领导的波兰团队的一员,该团队由波兰科学院和蒙古科学院所组织。工作人员在7月9日至11日挖掘标本并将其装载到车辆上。凯兰-加沃罗斯卡和纳丁·多夫钦(Naydin Dovchin)在1968年的一份报告中总结了探险队的成就,宣布这些遗骸代表兽脚类恐龙的一个新科。[1][2]

标本发现于一座小山的砂岩中,由部分没有关节的骨骼组成,其中大部分在发现时可能已经被侵蚀掉了。标本由两个前肢组成,缺乏右手爪、完整的肩带、三个背椎椎体、五根肋骨、腹肋和两个角鳃骨,随后成为恐手龙的正模标本,并在1970年由哈兹卡·奥斯穆斯卡(Halszka Osmólska)和伊娃·羅尼威茨(Ewa Roniewicz)發表,是第一種完全由女性科學家命名的恐龍。属名取自古希腊语deinos(,意为“可怕的”)和cheir(,意为“手”),指其巨大的前肢及手爪;种名取自拉丁语,意思是“不寻常的”或“奇怪的”,指前肢不寻常的结构。[3]波兰-蒙古探险队以女性为领队而闻名,她们是最早命名新恐龙的人之一。[4]正模标本的原始编号为ZPal MgD-I/6,但后来被重新归类于MPC-D100/18。[1]

近半个世纪以来,恐手龙已知遗骸的匮乏阻碍了人们对这种动物的深入了解,科学文献常常将其描述为“最神秘”、“最令人困惑”和“最怪异”的恐龙之一。[1][5][6]该属的正模标本成为蒙古恐龙化石巡回展览的一部分,并在世界各国巡回展览。[7]2012年,菲尔·贝尔(Phil R. Bell)、菲利普·柯里和李隆濫(韓語:)宣布发现了正模标本的其他部分(包括腹肋碎片),这些化石由一个于2008年重新定位了原始采石场的韩国-蒙古考察队所发现,两根腹肋上的咬痕被鉴定为属于特暴龙,并且有人提出这解释了正模标本的分散状态。[6]

额外标本

2013年,李隆濫、巴思钵、柯里及其同事在古脊椎动物学会(SVP)年会之前宣布发现了两个新的恐手龙标本。在蒙古科学院,这两具无头个体被赋予了标本编号MPC-D100/127和MPC-D100/128。MPC-D 100/128是一个亚成体标本,由科学家于2006年朝鲜-蒙古国际恐龙考察期间在耐梅盖特组的Altan Ula IV遺址(坐标:43°54.025′N 99°58.359′E)发现,但已经被盜採者破坏。第二个标本MPC-D 100/127由科学家于2009年在Bugiin Tsav遺址(坐标:43°54.025′N 99°58.359′E)发现。它比正模标本稍大,通过其左前肢可以清楚地确定它是一只恐手龙,因此有助于确定早期采集的标本也属于该物种。盜採者同样挖出了这件标本并取走颅骨、手和脚,只留下了一块趾骨。根据在采石场留下的钱,它可能在2002年后被掠夺。[1][8]盜採者经常有选择地将颅骨、爪骨和牙齿作为“攻击目标”而牺牲其余骨骼(这些骨骼经常遭到破坏)。[9]柯里在一次采访中说,他们团队的政策是在采石场被洗劫后进行调查,并找到任何有意义的东西,发现任何新的恐手龙化石都值得庆祝,尽管其中不含被盜採的部分。SVP年会上展示的恐手龙電腦復原模型引起會場一片掌聲雷動,美国古生物学家史蒂芬·布鲁萨特表示,会议上经常会展示新化石,但他从未对SVP的演讲感到如此惊讶。[10]

在新标本公布后,有传言称一个被掠夺的颅骨通过黑市进入了欧洲博物馆。[10]这些被盜採的化石是在法国化石商人弗朗索瓦·埃斯奎莱(François Escuillé)的欧洲私人收藏中发现的,他在2011年通知了比利时古生物学家帕斯卡·迦德弗利兹。他们怀疑这些遗骸属于恐手龙,并联系了韩国-蒙古考察队。埃斯奎莱随后获得了这些化石,并将其捐赠给比利时皇家自然科学研究所。[11]收回的材料包括一个颅骨、一只左手和一只脚,这些化石在蒙古收集并出售给一个日本买家,然后转售给一个德国政党(这些化石也流经过中国和法国)。研究小组的结论是这些材料属于标本MPC-D 100/127,因为单个剩余的趾骨完全适合未经准备的、被盜採的足部原化石,骨骼和原化石的颜色匹配,而且这些材料属于一个大小相同的个体,在两者的已知材料中没有重叠部分。[1][12]2014年5月1日,在蒙古科学院举行的一个仪式上,比利时博物馆的一个代表团将这些化石送回了蒙古。[13]在乌兰巴托的蒙古恐龙中心博物馆(Central Museum of Mongolian Dinosaurs)存放了重新组装的骨架,此外还有一具特暴龙骨骼,后者在被盗后也被带回蒙古。美国古生物学家托马斯·霍兹在一次采访中说,新的恐手龙遗骸看起来像是“一只鸭嘴龙科和似鸡龙之间秘密恋爱的产物”。[11]

加上之前被盜採的化石,这两件新标本几乎代表了恐手龙的整具骨骼,因为MPC-D 100/127包括除中段背椎、大部分尾椎和右前肢外的所有材料;而MPC-D 100/128以几乎所有的背椎和尾椎、髂骨、部分右坐骨及大部分左后肢填补了另一件骨骼的大部分空缺。2014年,李隆濫、巴思缽、柯里、小林快次、李恒材(音譯,韓語:)、迦德弗利茲、埃斯庫里爾和察巴塔爾·欽佐里格对这些标本进行了描述。[1]2014年早些时候报道了另一种具有帆背的兽脚类棘龙的一系列类似事件,自1912年以来,该属仅有少量遗骸被发现。被偷猎的遗骸与科学家们获得的标本重新组合在一起,棘龙被证明与其他棘龙科有很大差异。这两个案例表明,不完全已知的灭绝动物的生活方式和外貌并不总是能够从近亲中准确推断出来。[14]到2017年,蒙古政府加大了从收藏者手中夺取被盜採的化石并将其遣返的力度,但证明其来源已成为科学和政治关注的问题。因此,一项研究以恐手龙和其它耐梅盖特组的恐龙为例,测试了通过地球化学方法识别被盜採化石的可能性。[9]2018年,耐梅盖特地区发现了大量大型三趾恐龙足迹(2007年与蜥脚类足迹一起发现)。虽然这些足迹与鸭嘴龙科的足迹相似,但目前并未发现鸭嘴龙的手部足迹,且由于现在已经知道恐手龙的脚类似鸭嘴龙科,因此不能排除这些足迹是由恐手龙所创造。[15]

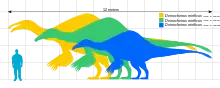

叙述

恐手龙是已发现的最大的似鸟龙类;已知最大标本长约11至12公尺,估计體重6.4至7噸,臀高估计为4.4公尺。[1][16]另外两件已知标本较小,正模标本大小为前者的94%,而最小的亚成体标本仅为其74%。[1]当仅有不完整的正模标本被发现时,可以通过不同方式从中推断出各种尺寸。一项2010年的研究推测恐手龙臀高3.3至3.6公尺。[17]重量以前估计介於2至12噸。巨大的手臂尺寸还被建议用来与暴龙科进行比较,尽管该分类群的成员没有与自己的身体大小成比例的手臂。[18][19][20]

唯一已知的颅骨属于最大标本,在前颌骨上,枕髁前部至后部的距离为1.024公尺。相比之下,眼部后方颅骨的最宽部分仅有23公分宽。颅骨低而窄,类似于其它似鸟龙类,但不同之处在于口鼻更为细长。颅骨壁很薄,厚约6毫米。它有一个圆形的、扁平的喙,生前可能被角蛋白所覆盖。鼻孔朝上,鼻骨是一条狭窄的带状骨骼,向上延伸到眼窝上方。与颅骨尺寸相比,眼睛中巩膜环的外径较小,为8.4公分。眼后开口的下颞孔被颧骨部分封闭,类似于似鸡龙。颌骨无牙且向下弯曲,与细长且位置较低的上颌骨相比,下颌骨非常大且深。相对而言,下颌尺寸比其它似鸟龙类更接近暴龙科。吻部呈扇形(向外张开),宽25公分,大于颅顶。[1]这种形状类似于鸭嘴龙科的鼻子。[14]

颅后骨骼

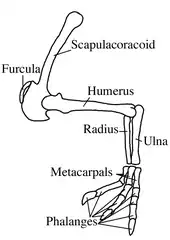

恐手龙和镰刀龙具有已知任何双足恐龙中最长的前肢。[17]正模标本的前肢测量长度为2.4公尺――肱骨(上臂骨)长93.8公分,尺骨长68.8公分,手长77公分――包括19.6公分长的下弯的爪子。肩带的每一个肩胛乌喙骨长度皆为1.53公尺。每对角鳃骨的一半长度测量为42公分。肩胛骨长而窄,三角肌嵴明显且呈三角形。上臂(肱骨)相当细长,并且仅略长于手部。尺骨与桡骨(下臂骨)细长并且在一个韧带联合处不牢固地连接彼此。与手指相比,掌骨较长。三根手指长度大约相等,第一指最短,第二指最长。前肢上各种粗糙区域和印痕表明其存在强健的肌肉。手臂骨骼的大部分关节面都有很深的褶皱,表明这种动物的关节之间有很厚的软骨。尽管恐手龙的手臂很大,但是它们之前的比率以及肩带尺寸小于更小的似鸟龙。[3]恐手龙手臂骨的比率类似小型兽脚类美颌龙。[21]

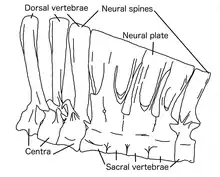

尽管恐手龙是种庞大的动物,但是其背肋高而近乎垂直,表明其身体狭窄。[8]十节颈椎低而长,从颅骨向后逐渐变短。由于其更大的颅骨,这产生了一个比在其它似鸟龙类中看见的更为S形弯曲的脖子。十二节背椎上的神经棘从前到后不断变长,最后一个是椎体高度的8.5倍。这几乎与兽脚类棘龙的神径棘的最高比率相同。神经棘具有相互连接的韧带系统,它使脊柱变硬,使其能够支撑腹部,同时将应力传递到臀部和后肢。[1]同时,神经棘沿后背、臀部和尾巴根部形成了一个高的神经棘帆,有点类似于棘龙。[14]

所有椎骨被嵌入的气腔高度气腔化,尤其是寰椎和最后一节尾椎,从而连接呼吸系统。背椎像蜥脚类恐龙一样气腔化并有一个广泛的凹陷系统(system of depressions)。这些适应可能与巨人症有关,因为它们减轻了体重。六节骶椎同样高而气腔化,除第一节外,其余的都在顶部融合在一起,它们的神经棘形成一个神经板。髂骨(即骨盆顶端的骨骼)同样像骶骨一样部分气腔化,与其它似鸟龙类相比,骨盆部分肥大(即过度生长)并以强壮的肌肉来支撑动物的重量。前臀骨在生前向上倾斜。恐手龙的尾巴在至少两节融合的椎骨处终止,被叙述为类似窃蛋龙类与镰刀龙类的尾综骨。众所周知,似鸟龙类具有正羽,因此这一特征表明它们的尾部末端可能有羽毛所构成的扇状物。[1][22]

叉骨是一种其它似鸟龙类中未发现的骨骼,呈U形。后肢相对较短,股骨长于胫骨,这在大型动物中很常见。与大多数其它兽脚类一样,跖骨很短且不是夹跖骨。与其它兽脚类不同,脚部的爪骨钝而宽且不呈锥形,但类似大型鸟臀目恐龙。趾骨的比率与暴龙科相似,因为它们必须承受巨大的重量。[1]

分类学

当恐手龙仅所知于最初的前肢时,其演化关系很难测定,因此有几个假设被提出。[14]奥兹穆斯卡和罗涅维茨最初得出结论说恐手龙不属于兽脚类中已命名的任何一科,因此他们创造了单型科恐手龙科,由于恐手龙尺寸巨大且肢骨较厚骨壁,他们将其置于肉食龙下目,但他们同样发现其与似鸟龙之间的一些相似之处以及与异特龙较小的相似程度。[3]1971年,约翰·奥斯特罗姆首次提出恐手龙属于似鸟龙类,并注意到它同时具有似鸟龙类和非似鸟龙类恐龙的特征。 [1][14]1976年,瑞钦·巴思钵命名了恐手龙类(Deinocheirosauria),其中包括所谓的相关属恐手龙和镰刀龙。恐手龙和长臂的镰刀龙类之间的关系得到了后来一些作家的支持,但它们在今天并不被认为是密切相关的。[5]

2004年,彼得·马克维奇(Peter Makovicky)、小林快次和菲力·柯里(Philip Currie)指出恐手龙很可能是一种原始似鸟龙类,因为它缺乏似鸟龙科的一些典型特征。[23]原始特征包括其下弯的爪子、较低的肱骨与肩胛骨比率以及缺乏韧带联合。小林和巴思钵2006年的一项研究发现恐手龙可能是最原始的似鸟龙类,但由于缺乏颅骨和后肢骨骼而无法进一步确定其亲缘关系。[5]2014年对两件更完整标本的叙述进行的系统发育分析发现,恐手龙与似金翅鸟龙和北山龙形成一个演化支,因此包括在恐手龙科中,其支序圖如下:[1]

| 似鸟龙类 Ornithomimosauria |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

按照2014年研究的定义,恐手龙科包含所有「与奇异恐手龙的共同祖先,比与急速似鸟龙的共同祖先關係更近」的类群,該科已知三个成员的四肢有着不同的解剖学特征。2014年的演化树表明,早白垩世的似鸟龙类分为两个主要谱系:恐手龙科和似鸟龙科。与其他似鸟龙类不同的是恐手龙科不善于奔跑。与其它体型小得多的似鸟龙类相比,恐手龙的解剖学特征主要是其更大也更重。[1]与更原始的似鸟龙类不同,恐手龙和更小的似鸟龙科没有牙齿。[14]在2020年,来自墨西哥的恐手龙科怪诞龙被命名,使其成为该类群第一个来自北美洲的已知成员。其叙述者认为恐手龙科起源于劳亚古陆(当时北方的一个超大陆)或分散在北半球的极地地区,在坎帕阶至马斯特里赫特阶时期,与亚洲物种存在亲缘关系的其他恐龙类群也发生了类似的动物群交换。这项研究还发现似鸟身女妖龙是一属基础恐手龙科,同时将北山龙作为一种基础似鸟龙类而排除在该类群之外。[24]

古生物学

恐手龙的钝而短的爪子与阿拉善龙相似,说明其细长的手臂和短爪是用来挖掘和采集植物的。脚的钝爪可以帮助动物在涉水时不沉入水中。强壮的后肢和臀部表明其移动缓慢。这种动物的巨大体型可能有助于抵御特暴龙等掠食者,但反过来它又失去了其他似鸟龙类的奔跑能力。细长的神经棘和(可能存在的)扇尾可能用于展示行為。恐手龙可能是种昼行性(白天活动)生物,因为其眼中的巩膜环与颅骨长度相比相对较小。[1]相对于下臂而言,其手部具有良好的活动性,但只能进行有限的屈伸运动,无法在抓握时闭合。[3]

恐手龙的大脑通过CT扫描而重建,并在2014年古脊椎动物学会会议上发表。大脑呈球状,近似鸟类和伤齿龙科,扩张方式类似大多数兽脚类,嗅束(olfactory tracts)相对较大。大脑比例小而紧凑,脑指数(脑部身体质量比)估计为0.69,这对兽脚类来说很低,与蜥脚类相似。其他似鸟龙类具有更大的大脑,而恐手龙较小的大脑可能反映了其社交行为或饮食习惯。其协调和平衡能力不会像肉食性兽脚类动物那样重要。[25]

2015年,渡边昭信(音譯,Akinobu Watanabe)和同僚发现,恐手龙与古似鸟龙和似鸡龙在似鸟龙类中拥有最为气腔化的骨骼。“气腔化”被认为有利于现代鸟类的飞行,但它在非鸟恐龙中的作用尚不确定。有人提出气腔化被用来减轻大型骨骼的重量(在恐手龙的情况下则与巨大尺寸有关),与较高的新陈代谢、运动时的平衡或体温调节有关。[22]

2015年欧洲脊椎动物古生物学家协会公布的一项骨骼微观结构研究显示,恐手龙可能具有较高的代谢率,在性成熟之前生长迅速。[26]2018年的一次会议上对正模标本的胃部碎片进行了组织学研究,结果显示其内部结构与其它兽脚类的骨化肌腱相似。骨单位中可能含有小管,这将是已知第一次在基础似鸟龙类身上出现此种结构。骨膜结构和生长停滞线的缺乏表明正模标本是一个完全成熟的成体。[27]

食性

颅骨的独特形状表明,与其它似鸟龙类相比恐爪龙的饮食更为特化。该属的喙类似鸭子,表明它可能会在水中觅食或像某些蜥脚类和鸭嘴龙类一样在地面附近觅食。与颅骨尺寸相比,张开和闭合颌骨的肌肉附着点非常小,表明恐手龙的咬合力很弱。颅骨很可能适合啃食柔软的下层木或水草。下颌深度表明其存在较大的舌头,当动物在淡水水体底部觅食时,它可能有助于吸食带有圆壳的食物。[1]

在标本MPC-D100 / 127的肋骨和胃中发现了1,400多个胃石(大小为8至87毫米)。胃石质量与总重量之比为0.0022,支持了这些胃石有助于没有牙齿的动物研磨食物的理论。喙的存在及下弯的U形颌部为虚骨龙类兽脚亚目中兼性(可选择)植食动物的迹象。尽管恐手龙存在这些特征,但在其胃中也发现了鱼类椎骨及鳞片,表明它是杂食动物。[1]一般认为,似鸟龙类以植物和小型水生动物为食。[14]

大卫·布顿(David J. Button)和林赛·赞诺(Lindsay Zanno)2019年发现植食恐龙主要遵循两种截然不同的进食方式:在肠道(以纤细的颅骨和较低的咬合力为特征)或口中“加工”食物(以颅骨具有广泛的加工特征为特征)。恐手龙与似鸟龙类中的似鸟龙科、梁龙超科和泰坦巨龙类蜥脚亚目、慢龙以及 近颌龙科被发现属于前一类。这些研究人员认为恐手龙科和似鸟龙科(如似鸡龙)分别“入侵”了这些生态位,并趋同地长成了较大的尺寸。植食动物体重大的优势包括食物摄入量增加和抵抗掠食者,因此这些趋势可能表明恐手龙科和似鸟龙科比其它似鸟龙类更具植食性。他们提醒说,体重之间的关系并不简单,而且在演化支中看不到体重增加的方向性趋势。此外,大多数似鸟龙类的饮食知之甚少,而恐手龙似乎至少是一种机会杂食性动物。[28]

在更完整的恐手龙遗骸被发现之前,人们提出了该属各种各样的摄食行为,并很早就设想它是一种具有巨大手臂的、像异特龙一样的双足动物。[14]在最初的叙述中,奥兹穆斯卡和罗涅维奇发现恐手龙的手不适合抓取,但可能被用来撕裂猎物。[3]1970年,俄国古生物学家阿纳托利·罗特杰斯特文斯基(Anatoly Konstantinovich Rozhdestvensky)将恐手龙的前肢与树懒 进行比较,从而提出恐手龙是一种专门攀爬的恐龙的假设,这种恐龙以树上发现的动植物为食。[29]1988年,格雷戈里·保罗(Gregory S. Paul)却提出其手爪对于捕食目的来说太钝了,但却是很好的防御武器。[20]菲尔·森特(Phil Senter)和詹姆斯·罗宾斯(James H. Robins)在2020年试图确定恐手龙和镰刀龙的生态位时提出恐手龙因其臀部高度而具有最大的垂直摄食范围,并且专门吃较高的树叶。[17]2017年,有人认为恐手龙的爪子适合将大量草本植物拉出水中,并降低水的阻力。[30]

古病理学

奥兹穆斯卡和罗涅维茨报告了正模标本中的古病理学,如左二指第一和第二指骨上的异常凹坑、凹槽和结节,这可能是两块骨头之间的关节损伤所致。损伤可能引起了肌肉韧带排列的改变。此外,上面两个喙骨的发育也不同。[3][31]标本MPC-D 100/127的肋骨显示创伤愈合并改变了骨骼。[1]2012年报告了正模标本胃部的两个咬痕。咬痕大小和形状与特暴龙的牙齿相匹配,该属是耐梅盖特组已知最大的食肉动物。化石中发现了不同类型的进食痕迹:穿孔、凿痕、纹路、残缺牙齿以及上述痕迹的组合。咬痕可能代表的是摄食行为,而不是物种间的攻击行为,而且在身体其他部位没有发现咬痕这一事实表明捕食者专注于内脏器官。在鸭嘴龙类和蜥脚类化石上也发现了特暴龙的咬痕,但在化石记录中,其它兽脚类骨骼上的兽脚类咬痕则非常罕见。[6]

古生态学

三件已知的恐手龙标本发现于蒙古南部戈壁沙漠的耐梅盖特组。这一地层从未进行过放射性年代测定,但化石记录中的动物群表明它可能沉积于大约7000万年前晚白垩世末期的马斯特里赫特期。[32][33][34]该组的岩相表明了河流、河道、泥滩和浅水湖泊的存在。如此大的河道和土壤沉积物表明,这里的气候要比西戈约特组和德加多克塔组的湿润得多。然而,钙质层沉积物表明该地区曾至少发生过周期性干旱,泥岩沉积在大河的河道和漫滩上。[35]

恐手龙被认为广泛分布在耐梅盖特组中,因为仅有的三件标本被发现时相距50公里。耐梅盖特组的河流系统为具有杂食性的恐手龙提供了合适的生态位。[1]其环境类似于当今博茨瓦纳的奥卡万戈三角洲。在该生态系统中,恐手龙会吃植物和小动物,包括鱼。它可能与其他大型食草恐龙竞争树木,例如长颈兽脚类镰刀龙、各种泰坦巨龙类蜥脚亚目和较小的鸭嘴龙科栉龙。恐手龙可能与这些植食动物竞争更高的树叶,但也能吃前者无法取食的食物。与恐手龙一样,镰刀龙和巨盗龙的发现表明三组植食性兽脚类(似鸟龙类、镰刀龙类和窃蛋龙类)在晚白垩世的亚洲独立进化到了它们的最大体型。[14]

恐手龙所生活的耐梅盖特河及其周围的栖息地为各种生物提供了家园。当地偶尔会发现软体动物化石以及各种其他水生动物,如鱼和海龟以及鳄形类的沙漠鳄。[32][36]哺乳动物化石在耐梅盖特组中很少见,但已发现了许多鸟类,包括反鸟亚纲的格日勒鸟、黄昏鸟形类的尤氏鸟和可能属于雁形目的特氏鸟。耐梅盖特组的植食恐龙包括像多智龙这样的甲龙科、厚头龙类的倾头龙、像栉龙和巴思钵氏龙这样的大型鸭嘴龙科以及像纳摩盖吐龙和后凹尾龙这样的蜥脚类。[32][37]与恐手龙共存的掠食性兽脚类包括像特暴龙、分支龙和小掠龙这样的暴龙超科以及无聊龙、鸵鸟龙和扎纳巴扎尔龙这样的伤齿龙科。具有杂食性和草食性成员的兽脚亚目分类群包括像镰刀龙这样的镰刀龙类、像单足龙、耐梅盖特母龙和瑞钦龙这样的窃蛋龙类以及像似鹅龙和似鸡龙这样的其它似鸟龙类。[38]

参见

- 似鸟龙类研究历史

参考资料

- Lee, Y.N.; Barsbold, R.; Currie, P.J.; Kobayashi, Y.; Lee, H.J.; Godefroit, P.; Escuillié, F.O.; Chinzorig, T. . Nature. 2014, 515 (7526): 257–260. Bibcode:2014Natur.515..257L. PMID 25337880. doi:10.1038/nature13874.

- Kielan-Jaworowska, Z.; Dovchin, N. (PDF). Palaeontologica Polonica. 1968, 19: 24 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2020-07-12).

- Osmólska, H.; Roniewicz, E. (PDF). Palaeontologica Polonica. 1970, (21): 5–19 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-03).

- Dodson, P. . Princeton University Press. 1998: 9. ISBN 978-0-691-05900-6.

- Kobayashi, Y.; Barsbold, R. (PDF). Journal of the Paleontological Society of Korea. 2006, 22 (1): 195–207 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2016-10-20).

- Bell, P.R.; Currie, P.J.; Lee, Y.N. . Cretaceous Research. 2012, 37: 186–190 [2021-02-01]. doi:10.1016/j.cretres.2012.03.018. (原始内容存档于2021-11-09).

- . DinoCasts.com. (原始内容存档于February 2, 2015).

- Lee, Y.N.; Barsbold, R.; Currie, P.J.; Kobayashi, Y.; Lee, H.J. (PDF). Society of Vertebrate Paleontology Abstracts of Papers. 2013: 161. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-04).

- Fanti, F.; Bell, P. R.; Tighe, M.; Milan, L. A.; Dinelli, E. . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2017, 494: 51–64. Bibcode:2018PPP...494...51F. doi:10.1016/j.palaeo.2017.10.032.

- Switek, B. . National Geographic Society. November 4, 2013 [2021-02-01]. (原始内容存档于2019-04-16).

- Hecht, J. . New Scientist. May 12, 2014 [2021-02-01]. (原始内容存档于2015-04-24).

- Pickrell, J. . New Scientist. 2020, 245 (3269): 40–43. doi:10.1016/S0262-4079(20)30314-6.

- . InfoMongolia.com. (原始内容存档于2014-05-12).

- Holtz, T.R. . Nature. 2014, 515 (7526): 203–205. Bibcode:2014Natur.515..203H. PMID 25337885. doi:10.1038/nature13930.

- Stettner, B.; Persons, W. S.; Currie, P. J. . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2018, 494: 168–172. Bibcode:2018PPP...494..168S. doi:10.1016/j.palaeo.2017.10.027.

- Molina-Pérez; Larramendi. . Barcelona, Spain: Larousse. 2016: 268.

- Senter, P.; Robins, J.H. (PDF). Bulletin of the Gunma Museum of Natural History. 2010, (14): 1–10 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24).

- Paul, G.S. . Princeton University Press. 2010: 112. ISBN 978-0-691-13720-9.

- Valkenburgh, B.V.; Molnar, R.E. . Paleobiology. 2002, 28 (4): 530–540 [2021-02-01]. JSTOR 3595499. doi:10.1666/0094-8373(2002)028<0527:dampc>2.0.co;2. (原始内容存档于2021-03-10).

- Paul, G.S. . Simon & Schuster. 1988: 228, 382. ISBN 978-0-671-61946-6.

- Middleton, K.M.; Gatesy, S.M. . Zoological Journal of the Linnean Society. 2000, 128 (2): 160, 172. doi:10.1111/j.1096-3642.2000.tb00160.x.

- Watanabe, A.; Eugenia Leone Gold, M.; Brusatte, S. L.; Benson, R. B. J.; Choiniere, J.; Davidson, A.; Norell, M. A.; Claessens, L. . PLOS ONE. 2015, 10 (12): e0145168. Bibcode:2015PLoSO..1045168W. PMC 4684312

. PMID 26682888. doi:10.1371/journal.pone.0145168.

. PMID 26682888. doi:10.1371/journal.pone.0145168. - Makovicky, P.J.; Kobayashi, Y.; Currie, P.J. . Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka (编). 2. University of California Press. 2004: 137–150. ISBN 978-0-520-24209-8.

- Serrano-Brañas, C. I.; Espinosa-Chávez, B.; Maccracken, S. A.; Gutiérrez-Blando, C.; de León-Dávila, C.; Ventura, J. F. . Journal of South American Earth Sciences. 2020, 101: 102610. doi:10.1016/j.jsames.2020.102610.

- Lauters, P.; Lee, Y.N.; Barsbold, R.; Currie, P.J.; Kobayashi, Y.; Escuillé, F.O.; Godefroit, P. (PDF). Society of Vertebrate Paleontology Abstracts of Papers. 2014: 166. (原始内容 (PDF)存档于2014-12-04).

- Kundrát, M.; Lee, Y.N. (PDF). 13th Annual Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists. 2015: 25 [2015-07-17]. (原始内容 (PDF)存档于2015-07-20).

- Roy, B.; Ryan, M. J.; Currie, P. J.; Koppelhus, E. B.; Tsogtbaatar, K. . . Ottawa: 46. 2018.

- Button, D. J.; Zanno, L. E. . Current Biology. 2019, 30 (1): 158–168.e4. PMID 31813611. doi:10.1016/j.cub.2019.10.050.

- Rozhdestvensky, A.K. [Giant claws of enigmatic Mesozoic reptiles]. Paleontologicheskii Zhurnal. 1970, 1970 (1): 117–125 (俄语).

- Chinzorig, T.; Kobayashi, Y.; Tsogtbaatar, K.; Currie, P. J.; Takasaki, R.; Tanaka, T.; Iijima, M.; Barsbold, R. . Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 2017, 494: 91–100. Bibcode:2018PPP...494...91C. doi:10.1016/j.palaeo.2017.10.031.

- Molnar, R.E. . Tanke, Darren H.; Carpenter, Kenneth (编). . Indiana University Press. 2001: 343. ISBN 978-0-253-33907-2.

- Jerzykiewicz, T.; Russell, D.A. . Cretaceous Research. 1991, 12 (4): 345–377. doi:10.1016/0195-6671(91)90015-5.

- Sullivan, R.M. (PDF). Lucas, Spencer G.; Sullivan, Robert M. (编). 35. New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin. 2006: 347–366 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2007-09-27).

- Gradstein, F.M.; Ogg, J.G.; Smith, A.G. . Cambridge University Press. 2005: 344–371. ISBN 978-0-521-78142-8.

- Novacek, M. . Anchor. 1996: 133. ISBN 978-0-385-47775-8.

- Efimov, M.B. [Revision of the fossil crocodiles of Mongolia]. Sovmestnaya Sovetsko-Mongol'skaya Paleontologicheskaya Ekspeditsiya Trudy. 1983, 24: 76–96 (俄语).

- Hurum, J.H.; Sabath, K. (PDF). Acta Palaeontologica Polonica. 2003, 48 (2): 188 [2021-02-01]. (原始内容存档 (PDF)于2018-09-21).

- Holtz, T.R. . Weishampel, David B.; Dodson, Peter; Osmólska, Halszka (编). 2. University of California Press. 2004: 124. ISBN 978-0-520-24209-8.