邦联制

概念

一般而言,邦聯是结构鬆散的政治实体,本身不具備構成國家所必需之全部要素,不具完整國際法主體資格;它雖然設有公共機構處理有關共同事務,但沒有統一的中央政權機關,也沒有統一的立法和財政預算;各成員國公民只有其本國的國籍,而沒有邦聯的共同國籍。邦聯的法律和政策對各成員國不具備無可爭議的強制性。在邦聯之下,各成員國都是獨立主權的國家,是國際法主體,各自在外交、法律和軍事上均具備完全獨立的自主權。各成員國的加入或退出相對自由。

另外,邦聯制的原則是主權在邦(國)。邦聯各成員國人民沒有共同的國籍。聯邦與邦聯的構成單位也不一樣:在聯邦制之下,成員體有多種形式,如邦、加盟共和國、州、省、特別行政區等;在邦聯制下,成員體只有一種類型,即獨立國家。

聯邦制國家和邦聯制國家在教科書中,幾乎毫無例外地被劃入複合制國家一類。儘管,邦聯的成員國常以單一渠道對外發言,要說邦聯制國家是一個複合國,卻似乎有點牽強,因為邦聯是一種介乎國家與超國家之間的人類組織形式。聯邦與邦聯的分類方法,像許多其他的二分法一樣,是對複雜現實的簡單化。[1]

特色

- 各國仍有獨立主權且維持各自的政治運作。

- 中央權力需要靠各國支持,否則政策無以推行;有些甚至沒有中央機制,例如:獨立國家聯合體。

- 邦聯靠條約、政治、經濟或軍事組成,結構鬆散故容易因利害關係解組。

- 邦聯盟國就算違反邦聯中央法律,亦不致於無效。

邦聯制的優點為利於合作、中央機制可被地方節制,同時具有:限制政治承諾的執行、政治體制不穩、容易造成分離主義運動等缺點。

現存邦聯

欧洲联盟:世界上第二大邦聯組織,目前擁有27個成員國,並且仍在擴張中。但與其他邦聯組織不同的是,歐盟已經超出邦聯的範圍,接近聯邦的地位。如:歐盟法律(如人權公約與法院)凌駕于各國法律之上、擁有歐洲議會、通過統一的貨幣政策,成立欧元以及形成的歐元區、可以持任意大部分欧盟成员国家的申根签证前往其申根区的大部分国家、並且在外交農業等各個領域形成統一政策等等。[1]

欧洲联盟:世界上第二大邦聯組織,目前擁有27個成員國,並且仍在擴張中。但與其他邦聯組織不同的是,歐盟已經超出邦聯的範圍,接近聯邦的地位。如:歐盟法律(如人權公約與法院)凌駕于各國法律之上、擁有歐洲議會、通過統一的貨幣政策,成立欧元以及形成的歐元區、可以持任意大部分欧盟成员国家的申根签证前往其申根区的大部分国家、並且在外交農業等各個領域形成統一政策等等。[1]

獨立國家聯合體:苏联解体后由部分原苏联加盟共和国协调成立的一个邦联,属区域性政治组织,总部设在白羅斯首都明斯克,工作语言为俄语。国家元首理事会是独联体的最高机构,通常每年召开两次会议。目前有9个会员国。

獨立國家聯合體:苏联解体后由部分原苏联加盟共和国协调成立的一个邦联,属区域性政治组织,总部设在白羅斯首都明斯克,工作语言为俄语。国家元首理事会是独联体的最高机构,通常每年召开两次会议。目前有9个会员国。

历史上的邦联

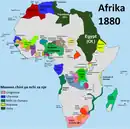

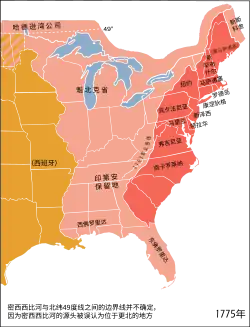

| 邦聯 | 存在時間 | 邦聯旗 | 邦聯徽 | 現屬國家 | 疆域地圖 |

|---|---|---|---|---|---|

| 前1050—前二世紀 |  |  | |||

| 496—1122 |  |  | |||

| 基馬克汗國 | 880—1035 |  | |||

| 欽察-庫曼邦聯 | 10世紀—1241 | _eng.png.webp) | |||

| 瑪雅潘聯盟 | 987—1461 |  | |||

| 13—17世紀 |  | ||||

| 1524—1814 |  | .svg.png.webp) |  .svg.png.webp) | ||

| 1814—1905 | .svg.png.webp) |  |  | ||

| 1291—1798;1803—1848 |  |  |  | ||

| 1581—1795 |  |  | .svg.png.webp) | ||

| 1397—1523 |  | .svg.png.webp) | * * |  .svg.png.webp) | |

| 1674—1818 |  |  | |||

| 1690—1902 |  |  | |||

| 1776—1789,邦联条例[1] |  |  |  | ||

| 萊茵邦聯 | 1806—1813 | .svg.png.webp) |  | .svg.png.webp) | |

| 1815—1866 |  |  |   | ||

| 1831—1860 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) |  | ||

| 1858—1863 |  |  | .svg.png.webp)  | ||

| 1836—1839 |  |  | .svg.png.webp)  | ||

| 1946—1958 | .svg.png.webp) |  |  | ||

| 阿拉伯合众国 | 1958—1961 |    | |||

| 1958 |  | .svg.png.webp)  |  | ||

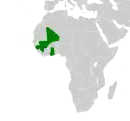

| 塞內岡比亞 | 1982—1989 | .svg.png.webp)  | |||

| 1958—1962 | .svg.png.webp) | .svg.png.webp) | .svg.png.webp)  | ||

| 1992—2003 | .svg.png.webp) |  | .svg.png.webp) | ||

| 2003—2006 | .svg.png.webp) |  |  | ||

| 2014—2015 |  |  |   |

参考文献

引用

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.