非洲科学技术史

非洲拥有世界上最古老的人类技术成就记录:世界上最古老的石器是在非洲东部发现的,后来在西非、中部、东部和南部非洲都发现了人类祖先的工具生产证据。[1]然而,与世界其他地区相比,非洲的科学史和技术自那时以来受到的关注相对较少,尽管非洲在数学、冶金、非洲的建筑学和其他领域有显著的发展。

| 技術史 |

|---|

|

早期人类

在非洲的肯尼亚大裂谷为早期智人的演变提供了关键证据。世界上最早的工具也可以在那里找到:

- 一名身份不明的人类,可能是阿法南方古猿 或肯尼亚平脸人,在非洲东部图尔卡纳盆地的洛梅克维创造了可追溯至330万年前的石制工具。

- 能人,居住在东非,在大约230万年前发展了另一个早期的工具制造工业,奥都万。

- 直立人在150万年前发展了阿舍利石器工业,特别是手斧。这种工具工业大约在80万至60万年前传播到中东和欧洲。直立人也开始使用火。[2]

- 智人,即现代人,在大约9万至6万年前,在非洲南部和东部创造了骨质工具和背刃。骨质工具和背刃的使用最终成为旧石器时代晚期工具行业的特征。[3]然而,抽象艺术的首次出现是在中石器时代。世界上最古老的抽象艺术是摩洛哥东部塔福拉尔特的鸽子洞里的一条贝壳项链,时间是82000年前。[4]第二古老的抽象艺术和最古老的岩画是在南非的布隆伯斯洞窟发现的,年代为77000年前。[5]有证据表明,大约10万年前的石器时代人类在南部非洲有基本的化学知识,他们使用特定的配方来制造富含液体的赤铁矿混合物。[6]根据亨希尔伍德 (Henshilwood) 的说法:“这不仅仅是一种偶然的混合物,它是早期的化学反应。它表明概念和可能的认知能力相当于现代人类”。[7]

教育

天文学

在非洲可以找到三种类型的日历:农历、太阳历和恒星历。大多数非洲历法是这三种历法的混合。[15] 非洲历法包括阿坎历、埃及历、柏柏尔历、埃塞俄比亚历、伊博历、约鲁巴历、肖纳历、索马里历、斯瓦希里历、Xhosa历、Borana历和Ankole历。

北非和尼罗河谷

位于纳巴塔沙漠盆地的一个石圈可能是世界上已知最古老的考古天文学装置之一。该装置由古代努比亚人在公元前4800年左右建造,可能大约标志着夏至日。

自从弗林德斯-皮特里 (Flinders Petrie) 首次对埃及金字塔的精确基本方向进行现代测量以来,人们提出了关于最初如何建立这些方向的各种天文方法。[16][17] 例如,古埃及人可能已经观察到了北斗七星其中两颗星的位置,这两颗星被埃及人称为 “大腿”。人们认为,这两颗星之间的垂直排列用铅锤监测,以确定北方的位置。使用这个模型,与真实的北方位置偏差反映了公认的金字塔的建造日期。[18]

埃及人是第一个制定365天12个月日历的人。这是一个恒星日历,是通过观察星星设定的。

在12世纪,埃及古人发明了星盘四角仪。[19]

西非和萨赫勒地区

根据对14份廷巴克图手稿的翻译,可以对12-16世纪的廷巴克图天文科学提出以下观点:

- 他们使用的是儒略历。

- 他们对太阳系有一种日心说的看法。

- 行星和轨道的图示使用了复杂的数学计算。

- 科学家们开发了一种算法,可以准确地将廷巴克图定位到麦加。

- 他们记录了天文事件,有一场来自1583年8月的流星雨。[20][21]

此时,马里也有一些天文学家,包括皇帝和科学家阿斯基亚·穆罕默德一世。[22]

东非

被称为“卡洛克尔石柱遗迹”的巨石,最早可追溯到5000年前,在肯尼亚的图尔卡纳湖周围可以找到。[23]虽然今天有些争议,但最初的解释表明,它们是由说库希特语的人使用的,作为与调整到354天的农历的星系相一致。[24]

南非

今天,南非已经培养了一个蓬勃发展的天文学社区。拥有南非大望远镜,这是南半球最大的光学望远镜。南非目前正在建造卡鲁阵列望远镜,作为200亿美元的平方千米阵项目的探路者。南非与澳大利亚一起成为SKA的主办国的最终选择。

根据考古发现,人们推测津巴布韦的王国,如大津巴布韦和mapungubwe,使用了天文学。人们发现了带有特殊雕刻的石碑,这些石碑被认为是用来追踪金星的。他们与玛雅历法进行了比较,发现比玛雅历法更准确。

根据考古发现,人们猜测津巴布韦王国,如大津巴布韦(Zimbabwe)和马平古布韦(mapungubwe),使用天文学。发现了带有特殊雕刻的巨石石,被认为用于跟踪金星。它们与玛雅日历进行了比较,并被发现比它们更为精准。[25][26][27][28]

数学

根据保罗-格德斯(Paul Gerdes)的说法,几何思维的发展在非洲历史上很早就开始了,因为早期人类在劳动活动的背景下学会了 “几何化”。例如,非洲南部卡拉哈里沙漠的猎人学会了追踪动物,学会了识别和解释标本。他们知道,粪便的形状提供了什么动物经过的信息,多久以前,它是否饥饿等等。这样的发展促使路易斯·利本伯格 (Louis Liebenberg) 认为,当初卡拉哈里沙漠追踪者的批判态度以及批判性讨论在追踪中的作用表明,科学的理性主义传统很可能早在希腊哲学流派出现之前就被狩猎采集者所实践。来自非洲各地的岩画和雕刻都有报道。这些文物有些可以追溯到几百年前,有些可以追溯到几千年前。它们往往具有几何结构。其他表明非洲猎人、农民和工匠进行几何探索的考古发现是石头和金属工具以及陶瓷。特别特别的是对易腐材料的考古发现,如篮子、纺织品和木制物品。来自特莱姆的发现极为重要,因为它们提供了早期几何学探索的思路。对形式、形状和对称性的探索的明确证据存在于马里中部班迪亚加拉悬崖的洞穴中的考古发现。洞穴中最早的建筑是由泥土卷成的圆柱形粮仓,其年代为公元前3世纪至2世纪。[29]

中非和南非

来自斯威士兰和南非之间的山脉的莱邦博骨可能是已知最古老的数学文物。[30]它可以追溯到公元前35000年,由29个明显的切口组成,这些切口是有意切入一个狒狒的腓骨。[31][32]

伊尚戈骨是来自刚果的骨器,年代为旧石器时代初期,约为公元前18,000至20,000年间。这也是一个狒狒的腓骨。[33] 一端贴着一块锋利的石英,也许是用来雕刻或书写的。它最初被认为是一根塔利棒,因为它有一系列计数符号,雕刻成三列,贯穿整个工具的长度,但一些科学家认为,这些凹槽的组合表明了一种超越计数的数学理解。人们提出了这块骨头的各种功能:它可能是一个用于加减乘除和简单数学计算的工具,一个六个月的农历,[34]或者可能是由一个女人记录她的月经周期而制作的。[35]

乔奎人和库巴王国知道欧拉路径,并意识到只有当且仅当有零个或两个奇数度的顶点时,这种路径才有可能。库巴人可以区分有欧拉路径的图形和没有欧拉路径的图形。事实上,在他们的文化中,对欧拉路径有特别的关注。库巴人将这种图形用于从刺绣到政治威望的各种用途。1905年,库巴族儿童向一位欧洲民族学家展示了他们的图,他们不仅知道保证图可以连续绘制的条件,而且还知道允许最快速地绘制图的程序。数学家们用这种基于文化的图形和设计来教授数学,有各种教科书,如保卢斯-格德斯的教科书。[36][37][38][39]

各个年龄段和各个民族背景的学生以及他们的导师都对Bushoong (布松) 和Chokwe (乔奎) 网络着迷,并对欧洲民族学家Emil Torday (埃米尔·托迪) 未能解决Bushoong (布松) 儿童向他提出的问题印象深刻,这个问题对美国学生和他们的老师也是一个挑战,但被非洲儿童轻松解决了。

——《非洲计数》:非洲文化中的数字和模式

北非和尼罗河谷

到了埃及王朝前的奈加代时期,古人们已经充分发展了数字系统。[45]《新王国》的虚构信中暗示了数学对受过教育的埃及人的重要性,其中作者提出了自己和另一位抄写员在土地、劳动力和谷物核算等日常计算任务方面的学术竞争。[46]诸如莱因德数学纸草书和莫斯科数学纸草书等文本显示,古埃及人可以用分数进行四种基本的数学运算,加、减、乘、除。[47] 知道使用公式来计算地壳的体积,并计算三角形、圆形甚至半球形的表面积。[48]他们了解代数和几何的基本概念,并能解决简单的同调方程组。[49]

| “ 2⁄3 ” 圣书体寫法: | ||

数学符号是十进制的,以象形文字符号为基础,代表10的每一个次方,直到100万。每一个符号可以根据需要写多少次,以达到所需的数字;所以要写出八十或八百的数字,十或一百的符号要分别写八次。[50]还有他们的计算方法无法处理大多数分子大于1的分数,埃及分数不得不写成几个分数的和。例如,五分之二的分数被分解成三分之一+十五分之一的总和;这一点通过标准的数值表来实现。[51]然而,有些[[]是用一种特殊的字体书写的;相当于现代的三分之二的字形要显示在右边。[52]

古埃及数学家掌握了勾股定理的基本原理,例如,他们知道,当一个三角形的边数为3cm、4cm、和5cm时,它的直角与斜边相对。[53]他们甚至能够通过从直径中减去九分之一并将结果平方来估计圆的面积:

黄金比例似乎反映在许多埃及建筑中,包括金字塔,但它的使用可能是古埃及人将绳结的使用与对比例和无违合的直觉结合一个意外产物。[55]

根据 梅罗伊蒂克(Meroitic)国王 阿马尼哈巴利(Amanikhabali)的金字塔的雕刻图,努比亚人对数学有复杂的理解,并对谐波比有深刻的认识。雕刻的平面图表明了关于努比亚数学的许多东西有待揭示。[56]

冶金学

非洲大部分地区从石器时代进入到铁器时代。铁器时代和青铜时代同时发生。北非和尼罗河谷从近东引进铁器技术,并遵循近东的发展模式从青铜时代到铁器时代。

许多非洲学家接受在撒哈拉以南使用铁的独立发展。在考古学家考察当中,这是一个有争议的问题。因为北非以外最早的铁器测定是公元前2500年在特米特以西的埃加罗,这使得它与中东的铁器冶炼同时存在。[57]由于实现埃加罗日期的方法,考古学家对埃加罗日期有争议。[58]特米特公元前1500年的日期被广泛接受。在尼日利亚的Lejja遗址,铁器被放射性碳素测定为大约公元前2000年。[59]公元前1200年,西非出现了铁的使用,用于冶炼和锻造工具,使其成为铁器时代最早诞生的地方之一。[60][61][58]在19世纪之前,巴西采用非洲人的方法提炼铁,直到更先进的欧洲方法被采用。[62]

约翰·桑顿的结论是,非洲的金属工人是以与欧洲相同或更高的生产力水平以可以生产他们的产品。[63]

西非

非洲人除了是铁艺大师外,非洲人还是黄铜和青铜的大师。伊费(ife)用黄铜制作栩栩如生的雕像,这一艺术传统始于13世纪。贝宁青铜器在16世纪掌握了青铜技术,使用失蜡法在金属中制作肖像和浮雕。[64]贝宁也是玻璃和玻璃珠的制造商。[65]

在西非,从公元二千年早期开始,出现了几个使用自然通风炉的铁生产中心。例如,多哥班杰利和巴萨的铁产量达到8万立方米(比麦罗埃等地的产量还多),分析表明,该地区公元15和16世纪的炉渣只是高温炉的废品,而对物品的初步金相分析表明它们是由低碳钢制成的。[66]在布基纳法索,科西莫罗区制钢产量达到了16.99万立方米。在多贡地区,菲科次区域的矿渣产量约为30万立方米。[67]

据说在十八和十九世纪,黄金海岸的一些州已经生产出了铜质枪管。各种说法表明,阿桑特的铁匠不仅能够修理枪支,而且有时还能重新制作枪管、枪锁和枪托。[68]

在尼日尔的艾尔山地区,铜的冶炼在公元前3000年至2500年间独立发展。该工艺的不发达性表明,它不是来自于国外。冶炼业在公元前1500年左右才变得熟练。[69]

萨赫勒

在中世纪时期,非洲是世界贸易中的主要黄金供应地。萨赫勒帝国通过控制跨撒哈拉贸易路线而变得强大。他们提供了欧洲和北非2/3的黄金。[70]阿尔莫拉维第纳尔和法蒂玛第纳尔是用萨赫勒帝国的黄金印刷的。热那亚和威尼斯的迪卡和佛罗伦萨的弗洛林也是用萨赫勒帝国的黄金印刷的。[71]当萨赫勒地区的黄金资源耗尽时,这些帝国转向与阿散蒂帝国进行贸易。

东非的斯瓦希里商人是从红海和印度洋贸易路线中通往亚洲的主要黄金供应商。[72]斯瓦希里东非海岸的贸易港口城市和城邦是欧洲发现时代期间最早与欧洲探险家和水手接触的非洲城市之一。许多城市在北非探险家 阿布·穆罕默德·伊本·巴图塔 (Abu Muhammad ibn Battuta) 的记录中被记录下来并受到赞扬。

东非

阿克苏姆人在公元270年左右,在恩杜比斯国王的统治下生产了硬币。阿克苏姆人发行的硬币有金、银和铜三种。

自公元前500年以来,乌干达人一直在使用预热的强制通风炉生产高水准的碳钢,这种技术在欧洲只在19世纪中期通过西蒙斯工艺实现。[75][76]人类学家 彼得-施密特 (Peter Schmidt) 通过口述传统的交流发现,坦桑尼亚的哈亚人锻造钢铁的历史大约有2000年。这一发现是施密特在通过口述传统了解哈亚人的历史时意外发现的。他被领到一棵树下,据说这棵树就在祖先用来锻造钢铁的炉子上。当后来被赋予重现锻造的挑战时,一群长者在这个时候是唯一记得这种做法的人,因为这种做法被废弃,部分原因是大量的钢铁从国外流入该国。尽管缺乏实践,长老们还是用泥巴和草堆积了一个炉,燃烧后提供了将铁转化为钢所需的碳。后来对该地区的调查发现,还有13个炉子的设计与长老们建立的娱乐设施相似。对这些熔炉进行了碳测定,发现其历史长达2000年,而这种口径的钢铁直到几个世纪后才出现在欧洲。[77][78][79][80]

非洲大部分地区使用两种类型的铁炉:地下挖的沟渠和地上建的圆形粘土结构。铁矿石被碾碎,并与适当比例的硬木分层放置在炉子里。加入助熔剂,如有时来自贝壳的石灰,以帮助冶炼。侧面的波纹管被用来添加空气。侧面的粘土管被称为图耶尔(Tuyères),用来控制空气流动。[81][82]

中非

当有两个欧洲人努力与非洲铁器生产竞争的例子,突出了金刚铁匠所拥有的技能程度。第一个例子是葡萄牙在1750年代在安哥拉建立一个铁铸造厂的努力。该铸造厂没有成功地将技术传授给刚果黑人铁匠;相反,"它将整个殖民地的铁匠集中在一个地区,实行一个工资劳动制度。这种方法是对金刚族铁工技能的默许。位于新奥埃拉斯(Novas Oerias)的葡萄牙铸造厂利用欧洲技术并不成功,从未与安哥拉的铁匠竞争。金刚铁匠生产的铁器比欧洲工艺下生产的欧洲进口铁器要好。除非金刚铁不可用,否则没有动力用欧洲的铁来替代金刚铁。当时的欧洲铁含有大量的硫磺,与金刚铁工艺生产的高碳钢相比,耐久性较差,是一种 “腐烂” 的金属。无论购买者是来自阿桑特、约鲁巴还是金刚,欧洲铁都是第二选择。逐渐接受欧洲铁的关键是生态灾难。高彻(Gaucher)在1981年认为,森林砍伐导致人们越来越依赖预先锻造好的欧洲铁条,这种铁条可以在炉子里进行碳化,使用的木炭比从矿石中冶炼铁要少。在世界其他地方的类似发展中,英国的铁生产因英国森林为英国锻造厂提供的木炭枯竭而陷入瘫痪。1750年,铁法将迫使他们的美国殖民地只向英国出口铁。除其他众所周知的原因外,这是殖民者对英国王室的不满之一,也是美国革命的一个促成因素"。然而,金刚的另一系列战争将确保支持英国需求的技术专长在美国存在,尽管是作为奴隶劳动。当非洲的技术不再能制造高质量的碳钢时,低质量的欧洲铁就成了必需品。低质量的铁也变得更容易被接受,因为需要为大量的战士(人数达数十万)提供武器,这很快就排除了对工匠质量的钢铁与 “烂铁” 进口的考虑。1665年后,金刚王国爆发了战争;铁匠们从事其工艺所需的大部分稳定和铁矿石及木炭的获取被破坏了。许多金刚人被卖为奴隶,他们的技能在新世界环境中成为铁匠、木炭制造者和殖民地主人的铁工,变得非常宝贵。奴隶们被用来为锻造厂生产重要的部件,随着他们的炼铁技能变得明显,他们对殖民地经济的重要性也在增加。

在奥布伊,挖掘出了一个没有日期的铁锻造厂,产生了八个一致为公元前2000年的放射性碳日期。这将使奥布伊成为世界上最古老的铁器加工场,比中部非洲任何其他铁器的年代都要早一千多年。[83][84]

医学

传统的非洲入药植物,如欧亚班、辣椒、育亨宾、生姜、白壁虎、非洲花梨木、丹妮莉亚奥利韦里、没药树、阿加索斯马·伯图利纳、毒扁豆碱和可乐果树,都已经被西方医生采用并继续使用。[85]

西非和萨赫勒地区

西非人,特别是阿坎人,似乎已经知道接种天花的知识。18世纪时,一个名叫奥妮西姆斯(Onesimus)的奴隶向科顿·马瑟(Cotton Mather)解释了接种程序;据说他从非洲获得了这种知识。[86]

西非的许多群体都有剔骨的做法(阿肯族[87]马诺族,[88]和约鲁巴族,[89]举几个例子)。

在杰内,蚊子被认为是产生疟疾的病因,而切除白内障是一种常见的外科手术。[90](与非洲许多其他地区一样[85])。 根据廷巴克图的手稿,非洲穆斯林学者知道吸烟的危害。[91]

棕榈油对健康和卫生非常重要。1603-1604年来访的一位德国人报告说:“人们每天要洗三次澡,之后他们用牛油或棕榈油涂抹自己,这是一种很好的药物”。棕榈油可以保护皮肤和头发,在许多文化中具有美容价值。妇女(有时是男人)将棕榈油涂在皮肤上,光滑细嫩到可以 “照亮整个一整天” 。棕榈油也是涂抹装饰性颜色和香水的一种有益方法,如樟木粉。许多非洲人认为棕榈油本身就是一种药物,它可以作为传递其他治疗物质的媒介。历史资料叙述了治疗师将草药与棕榈油混合,以治疗皮肤病或缓解头痛。一个十七世纪的葡萄牙资料描述棕榈油是安哥拉的一种 “流行疗法” ,而棕榈树的 “叶子、根、树皮和果实” 被用来治疗从关节炎到蛇和昆虫咬伤等各种疾病。外国游客赞扬了用棕榈油和棕榈仁油制成的肥皂的质量,并与棕榈树叶的灰烬混合。一位作家证实,“黑人的斗篷非常干净” ,这是一个结果。通常用于提取棕榈仁油的烘烤方法产生了西非工匠制作的著名 “黑肥皂” 的特有颜色。棕榈和棕榈仁皂在地区市场上被广泛交易。[92]

约翰内斯-拉斯克(Johannes Rask)对西非的医药能力表示钦佩,他得出结论说:“就其医疗保健而言,非洲人比我们更厉害”。[93][94][95]

在大西洋奴隶贸易期间,欧洲水手报告说,非洲奴隶通过使用包括棕榈油在内的传统药物,能够从船上爆发的天花等疾病中恢复过来。欧洲人自己也会用这些药来帮助防治痢疾。山药的树皮被用来治疗虫害。[96][97]

黑人对天花是如此无情,以至于运载他们的船很少有不患天花的,有时天花会对他们造成巨大的破坏和毁灭;但尽管我们一次有100人患天花,而且天花遍布全船,但我们因天花而死亡的人数不超过十人。我们给病人的所有帮助只是他们想喝多少水就喝多少水,还有一些棕榈油来涂抹他们的疮,除了大自然给他们的帮助外,他们一般都能自愈。

——Thomas Phillips,ACollection of Voyages and

Travels (1732年)

北非和尼罗河谷

古埃及医生因其治疗技术而在古代近东地区享有盛誉,有些医生,如伊姆霍特普(Imhotep),在他们死后很久仍然很出名。[98] 希罗多德(Herodotus)评论说:“埃及医生的专业化程度很高,有些医生只治疗头部或胃部,而其他医生则是担任眼科医生和牙科医生。[99] 医生的培训是在 “每安赫” 或 “生命之家” 机构进行的,最引人注目的是新王国时期总部设在布巴斯提斯以及晚期设在阿拜多斯和塞易斯的机构。埃及医用纸莎草纸显示了关于解剖学、受伤与实际治疗的经验知识。[100]伤口的处理方法是用生肉、白麻布、缝合线、网、垫子和浸过蜂蜜的棉签包扎,以防止感染。[101]而鸦片则用于缓解疼痛。大蒜和洋葱被经常用来促进健康,并被认为可以缓解哮喘症状。古埃及外科医生缝合伤口,固定断骨,截去病肢,但他们意识到,有些伤势非常严重,他们只能让病人舒适一会,并直到他死亡。[98]

800年左右,穆斯林医生在开罗建造了埃及的第一家精神病院和疯人院。

1285年,苏丹卡隆-曼苏尔(Qalaun al-Mansur)在埃及开罗建造了中世纪和前现代时期最大的医院。所有身份的病人,不论性别、种族或收入,都可以免费得到治疗。[102]

根据公元350年到550年之间的埃及骨骼遗迹,四环素被努比亚人使用。这种抗生素在20世纪中期才被广泛用于商业用途。该理论认为,装有用于制造啤酒的谷物的土罐中含有产生四环素的链霉菌细菌。虽然努比亚人不知道四环素,但他们可能注意到人们喝啤酒的效果更好。据加州大学戴维斯分校生物化学和酿造科学教授 查理-班弗斯(Charlie Bamforth)说:“他们一定是喝了它,因为它比它所产的谷物更美味。他们会注意到人们通过购买这种产品比他们只是购买谷物本身要好”。[103]

东非

19世纪在非洲大湖区的欧洲旅行者记录了在布尼奥罗-基塔拉(Bunyoro-Kitara)王国的手术案例。[104]医学史学家,如杰克-戴维斯(Jack Davies)在1959年认为,布尼奥罗的传统治疗师可能是撒哈拉以南非洲殖民前最熟练的,拥有非凡的医学知识水平。一位观察家指出,“外科技术已经达到了很高的标准”。[105]剖腹产和其他腹腔和胸腔手术经常进行,使用消毒剂、麻醉剂和烧灼铁避免了出血和败血症。[106]孕妇通常用香蕉酒进行麻醉,并使用草药混合物来促进伤口愈合。从所采用的手段的成熟性来看,欧洲观察家们得出结论,这些手段已经使用了一段时间了。[107]布尼奥罗外科医生通过在胸部打洞,直到空气自由通过,来治疗肺炎、肺炎和胸膜炎。进行了Trephining,抬高了凹陷性骨折的骨骼。可怕的战争创伤,甚至穿透性的腹部和胸部创伤都得到了成功的治疗,即使这涉及到相当英勇的手术。截肢的方法是在截肢线的上方绑紧结扎,然后用一把锋利的剑将伸在光滑圆木上的肢体整齐地切下去。班约罗人的外科医生有很好的解剖学知识,部分是通过进行尸体解剖获得的。在布尼奥罗及其相邻的王国里,对天花甚至麻疹进行了接种。仅在布尼奥罗东部就有200多种植物可供药用,最近的测试表明,传统疗法对湿疹和麻疹后的血性腹泻比西方药物更有效。布尼奥罗的医疗精英,巴富木(Bafumu),有一个学徒制度,甚至 “定期开会” 。在布尼奥罗,国家与传统治疗师之间存在着密切的关系。国王给治疗师 “在不同地区分配土地,以便他们的服务能够惠及更多的人”。此外,“在某一地区发生疾病的情况下”,国王会命令治疗师进入受影响地区。据说,卡巴莱加为他的士兵提供了抗疟疾的草药,甚至还组织了医学研究。1902年,一位 穆尼奥罗(Munyoro)治疗师报告说,当1886-1887年左右布尼奥罗爆发了他所称的昏睡病,造成许多人死亡时,卡巴莱加命令他 “为了科学的利益进行实验”,这些实验 “最终成功地获得了治愈”。[105][85]用于包扎伤口的树皮布,已被证明具有抗菌作用。[108]

南非

一名南非人马克斯·泰勒(Max Theiler)在1937年开发了一种预防黄热病的疫苗。[110] 艾伦·麦克劳德·科马克(Allan McLeod Cormack)发展了CT扫描的理论基础,并共同发明了CT扫描仪。

1967年12月,南非心脏外科医生克里斯蒂安·巴纳德(Christiaan Barnard)在大谷仓医院进行了第一例人与人的心脏移植手术。另见汉密尔顿-纳基。

在20世纪60年代,南非的 亚伦·克鲁格(Aaron Klug)开发了晶体学电子显微镜技术,从不同角度拍摄的一连串晶体二维图像被组合起来,产生三维图像。

祖鲁国王代表了最终的公共卫生官员。正如斯图尔特的受访者之一Ndukwana所解释的那样,"所有的人和他们居住的土地一样都属于国王。如果有人得了重病,他的病会被通知给mnumzana(头人),后者会立即向izinduna(酋长)报告这一事实,然后再向国王报告。然后,国王很可能会下令咨询占卜师,以便发现他的疾病的性质和原因。在祖鲁兰,一个生病的人总是非常重要的对象。从理论上讲,祖鲁国王和他的地方酋长对其人民的福祉负有责任,周围有各种不同的医生来协助他们履行这一职能。虽然不是所有的疾病都会引起国王的注意,但Kraal首领必须向他们的地方酋长报告疾病。根据病人的社会地位或患病人数,会向国王提交一份报告。祖鲁人的谚语(inkosi yinkosi ngabantu)国王是人民的国王,强调了国王与人民之间的对等关系。作为对臣民的劳动和忠诚的交换,国王为其人民提供福利,如果他不这样做,就会导致人们向另一个统治者投奔。因此,在邻国纳塔尔对白人统治者进行康扎的祖鲁语者无法理解为什么他们的新统治者不承担这种责任。疾病和死亡有时获得国家最高层的关注的另一个原因是疾病和巫术之间的联系。疾病代表着有可能有人试图破坏酋长领地或国家的稳定,因此,酋长们可能会因为不报告疾病而陷入困境。在得知生病后,酋长或国王有时会提供自己的医生,估计是该地区最好的医生,或者从周围地区派来医生或药品。在某些情况下,国王会提供自己的私人药物。因此,公共卫生状况也代表了民族国家的健康隐喻。在危机时期,如干旱、流行病、蝗虫侵袭或动物传染病,国王会召集他最好的医生,并动员全国的力量来应对。一个值得注意的医学现象是,国家医生将一些不明死因的人带上穿戴一种白色金属(也许是锡或银)联系起来。根据 沙卡(Tshaka)或 丁格内(Dingane)的命令,这种金属被禁止使用,并从全国各地收集,然后埋葬。这表明祖鲁人在执行公共卫生措施方面的影响力和权力。另一个例子,也许更典型,是在蝗虫肆虐的时候,士兵们被召集起来杀死蝗虫。同样,在干旱时期,国王不仅要为国家雇用著名的雨医,还要动员人们去寻找名叫 inkhonkwanes 的一草药(祖鲁人使用超过240种药用植物)和 umthakathis 放在山顶上的药桩,以防止下雨,从而造成社会混乱。这些例子表明了公共卫生的反应形式,而一些预防措施和仪式则发生在公共节日期间。

在每年的 Inyatela(初果)和 umkhosi(皇家)庆祝活动等公共节日期间,都会出现一些预防措施和仪式。在这些庆祝活动中,来自全国各地的大群人前来见证并参加在12月和1月的短时间内举行的仪式。在这些庆典上,国王作为该国最杰出的治疗师,在他的医生和军团的陪同下,对身体进行了治疗。 在他的医生和军团的陪同下,采取预防措施,以确保国家和所有生活在其中的人的福祉。[111]

在非洲南部的土著社区普遍采用了挫骨疗法。甚至断裂的手指也被用此治疗。[112]腹部伤口有突出的肠子,通过插入一个小葫芦来固定肠子,并在上面缝合皮肤,成功地进行了处理。[85]

农业

热带土壤的有机物含量通常很低,因此给农业工作者带来了特殊的问题。事实上,非洲的土壤(除冲积和火山地区外)在很大程度上缺乏结构、质地和化学特性,这些特性主要决定了土壤肥力。热带地区没有冬季,所以微生物全年都在继续分解有机物。因此,热带土壤的有机物或腐殖质的比例通常非常小(有时只有1%)。相比之下,温带气候的土壤可能由12-14%或(在美国的原始土壤中)高达16%的有机物质组成,因为寒冷的冬天减缓了分解过程,使有机物质随着时间的推移而积累。在许多热带地区,农民实行半定居的农业形式,使用田地两三年,然后放弃田地十年或更长时间(在非洲的热带草原林地,耕种两年后可达到25年),直到腐殖质含量通过自然过程得以恢复。[113][114]

在2000年的时间里,通过仔细观察、实验和选择理想的特征,非洲人成功地培育了丰富的香蕉和大蕉类型(120种不同的大蕉和60种不同的香蕉)。因此,在亚洲以外出现了第二个香蕉多样化地区,一个是非洲大湖的马托克,一个是西非和中非的大蕉。这表明在欧洲人到达非洲大陆之前的几千年里,非洲人在千年中掌握并不断发展的农业技能和创新实践。[115]

与亚马逊雨林的土著人一样,非洲人也用类似于亚马逊黑土。[116][117]

北非和尼罗河谷

考古学家们长期以来一直争论牛的独立驯化是否发生在非洲以及近东和印度河谷,在埃及西部沙漠的纳巴塔沙漠盆地和比尔基塞巴遗址中发现了可能的驯化牛的遗骸,其年代约为公元前9500-8000年,但这些鉴定结果受到了质疑。[118]遗传基因证据表明,牛很可能是从西南亚引进的,后来可能与非洲北部的野生原牛进行了一些配种。[119]

遗传证据还表明,驴子是由非洲野驴驯化而来。[120]考古学家在公元前5000年的早期王朝背景下,在埃及中部的阿拜多斯发现了驴子墓葬,对骨骼的检查表明,它们被用作重担的野兽。[121]

棉花(Gossypium herbaceum)可能是在公元前5000年在中尼罗河流域地区附近的苏丹东部驯化的,那里正在生产棉布。[122]

东非

䅟子原产于东非的高原,在公元前三千年前在乌干达和埃塞俄比亚被驯化。公元前1800年,它的种植已经传播到南印度地区。[123]

恩加鲁卡是坦桑尼亚北部的一个铁器时代考古遗址,以复杂的灌溉系统遗迹而闻名。石头渠道被用来堤防、筑坝和平整周围的河水。其中一些渠道长达数公里,为总面积约为5,000英畝(20平方)的各块土地提供渠道和水源。[124][125]沿着山腰的七个石器村也构成了这个定居点。

希卢克王国获得了对白尼罗河西岸的控制权,最北端是苏丹的科斯蒂。他们在那里建立了以谷物耕作和捕鱼为基础的经济,并在沿河一带建立了永久性定居点。希卢克人发展了一个以高粱、小米和其他作物为基础的极其密集的农业系统。到了16世纪,希尔卢人口密度与埃及尼罗河流域的人口密度相似或超过了埃及尼罗河流域的人口密度。[126][127]

埃塞俄比亚人,特别是奥罗莫人,是第一个发现并认识到咖啡豆类植物的提神作用。[128]

用牛拉犁在埃塞俄比亚似乎已经使用了两千年,甚至可能更久。语言学家证据表明,埃塞俄比亚的犁可能是非洲最古老的犁。[129]

苔麸被认为起源于公元前4000至1000年之间的埃塞俄比亚。遗传证据表明 E. pilosa 是最可能的野生祖先。[130] 小油菊和象腿蕉属是在埃塞俄比亚驯化的另外两种植物。

最早访问卢旺达的欧洲人看到了非洲人对耕作技能的强烈自豪感。母亲会给哭泣的婴儿一把玩具锄头,让他玩耍,而一系列的技术往往优于东欧农民的技术,特别是使用化肥、梯田和人工灌溉。[131]

埃塞俄比亚人利用梯田山坡耕作来防止水土流失和灌溉。一个19世纪的欧洲人描述了梯田:

周围所有的山丘都被修成了梯田,呈现出与希腊和小亚细亚的山丘一样的外观,这些山丘已经被忽视了几个世纪;但在希腊和小亚细亚,我从未见过像在这个阿比西尼亚山谷中这样巨大的梯田山。这里一定有成百上千英亩的土地被最仔细地耕种,几乎一直到山顶,而现在除了支撑墙的规则线条,以及点缀在这里和那里的几棵树之外,什么也没有留下。这个山谷是最完全封闭的,就像人们想象中的拉塞拉斯所居住的那样。

——James T. Bent,The sacred city of the Ethiopians, being a record of travel and research in Abyssinia in 1893 (1896)

在非洲大湖区采用了先进的农业实践,例如:“水力实践 在山区,人造水域,河流改道, 挖空的树干管道,耕种坡地的灌溉, 在干涸的沼泽中筑起土丘,灌溉香蕉和棕榈树 树园”,以及梯田的广泛使用和双季和三季的实践。非洲大湖区文明的农业成功解释了其异常高的人口密度。许多外国专家对该地区传统方法的复杂性印象深刻,对集约化农业。[132] 下文介绍了大湖区的农业情况:

“美丽的灌溉田地”,千山万壑的陡峭梯田,每一块地都被利用起来,“吃饱了的牛,长着巨大的角”,这些都是欧洲人的 “奇妙发现”。但更大的惊喜还在等着他们。

——Christian P. Scherrer,Genocide and Crisis in Central Africa: Conflict Roots, Mass Violence, and Regional War

长期以来,查加人实行一种先进的农业形式,这使他们能够保持较高的人口密度,涉及到水的控制和分配。欧洲人写下了他们令人钦佩的灌溉工程和他们目睹的维护工程的细心,以及他们强大的中央集权的社会组织。[133]哈里•约翰斯顿爵士(Harry Johnston)在1894年写道,他对查加人的工业和技能的这种赞美表示赞同:

他们主要在畜牧业方面表现出色,他们用细小的吃水管道灌溉他们的梯田山坡,这种技巧显示了农业的巨大进步。他们经常花时间耕种土壤,用灰烬施肥,用木锄耙地和锄地。

——William Allan,The African Husbandman

纺织品

西非和萨赫勒地区

瓦伦丁-费南德斯(Valentim Fenandes)在十六世纪初根据在里斯本收到的早期旅行者的消息写道,他赞扬了沿西非西海岸发现的高质量的曼丁卡棉布,这消息在 “奴隶海岸” 和贝宁的棉布方面也得到了重复,尤其是在约鲁巴国家的中心生产。约翰-菲利普斯,一位在十七世纪末航行到奴隶海岸的英国船长,对当地的布匹印象特别深刻,其中一些布匹被欧洲商人购买,在新世界卖出了高价。[135][136]

一些现存最古老的非洲纺织品是在布基纳法索北部的 布基纳法索基西(Kissi, Burkina Faso)考古遗址发现的。它们是由羊毛或细小的动物毛发制成的,采用纬面平织图案。[137]十三世纪尼日利亚的贝宁城也有纺织品碎片留存。[138]

在萨赫勒地区,棉花被广泛用于制作Boubou服装男士装和Wrapper服装女士装的。

博戈兰菲尼(泥布)是由树汁和茶叶的发酵泥浆染色的棉纺织品,由马里中部贝勒杜古地区的班巴拉人手工制作。

到了12世纪,所谓的摩洛哥皮革,实际上来自尼日利亚北部的豪萨人地区,被供应到地中海市场,并在欧洲的集市和市场上找到它们的踪迹。[139][140]

肯特人是由阿坎族 阿散蒂、芳特、恩泽马(Ashante、Fante、Enzema)和埃维人在多哥、加纳和科特迪瓦国家生产的。

在11世纪,现已消失的特莱姆人(他们被16世纪以来居住在该地区的多贡人称为特莱姆人)从南方进入该地区。 从南方进入该地区,可能来自雨林。从11世纪到15世纪,特莱姆人将他们的死者埋葬在剩余的旧粮仓和他们在山洞里建造的新建筑中。埋葬死者的时候,有木头枕头、弓、箭筒、锄头、乐器、篮子、葫芦、皮制凉鞋、靴子、包、护身符、羊毛和棉毯、头巾、外衣和纤维围裙。这些在洞穴中发现的保存状况相当好的易腐物品,属于撒哈拉以南非洲地区保存下来的最古老的物品。考古学家和纺织专家在分析了特莱姆纺织品后断言,他们发现这些纺织品质量很高,世界上没有任何一个地区能通过单一颜色(唯一可用的颜色:即靛蓝)在棉织物上做出如此多的线性和几何图案。据Rita Bolland说,Tellem的设计一直是寻找无限组合的对象,一直持续到今天。为了说明特莱姆织工的这种探索,格德斯研究了在保存下来的外衣、袖子、发髻和帽子的碎片上发现的一些图案,这些图案是用平纹编织的:即水平线和垂直线一上一下相互交叉的编织方式。据格德斯说,线的平均宽度为1 毫米。织工们将天然白棉线组与蓝色、靛蓝染色的线组交替使用。从左到右,六根垂直的白线之后是四根蓝线;从上到下,三根水平的白线之后是三根蓝线。这些产生了一个平面图案。基本矩形的尺寸为十(=6+4)乘六(=3+3),或(6+4)X(3+3)。格德斯补充说,一般来说,尺寸是(m+n)x(p+q),其中m、n、p和q是自然数。泰勒姆织工对尺寸进行了实验,并发现了尺寸与所产生的图案的(对称性)属性之间的关系。特别是,所发现的平纹片段之间的差异表明,织工知道选择偶数和奇数尺寸对图案的影响,以及这些尺寸(m+n)和(p+q)是如何产生的。11世纪和12世纪的泰勒姆图案的特点是,在编织的矩形后面是各自的平面图案的片段,这些图案是双色的,因为对于每一个图案来说,都有一个平面平移、旋转、反射的刚性运动,使蓝色和白色的颜色反转。此外,根据Gerdes的说法,Tellem织工采用了平纹织法的变体,在一个方向上使用双线而不是单线。这样一来,织工们就能织出带有装饰性和条状图案的布。有了织好的布,裁缝就可以开始他/她的工作:画图和裁剪;打结、缝合和缝合;以及装饰,例如,在外衣的颈部开口处用辫子带装饰。在这些活动中,几何知识是必不可少的。装饰带是用偶数和奇数的绳索编成的。在洞穴中发现的辫子带中,一方面有由4、6、8和14根弦组成的带子,另一方面有由5、7和9根弦组成的。选择偶数或奇数的绳索以及平纹或不平纹的织法,对可见的装饰图案有影响。此外,特莱姆织工还生产羊毛制成的毛毯。[29]

中非

在今刚果民主共和国的库巴人中,编织了酒椰树的衣服。[141]他们使用拉菲亚棕榈树上的叶子纤维。

在中非,用棕榈叶编织丝绸是一种高度发达的艺术,欧洲旅行者和传教士将棕榈叶编织的布匹与欧洲制造的最好的丝绸相提并论。菲利波·皮加费塔(Filippo Pigafetta)赞扬了东部省份和刚果毗邻地区 “可以制作各种斗篷奇妙艺术”,“如有光泽和无光泽的天鹅绒、Sattens、Taffata、Damaskes、Sarcenettes 等”。Sarcenet 是一种很好的丝绸,但与欧洲制造的丝绸不同,在这个国家和附近其他地方,可以制造的这种丝绸,不是用任何丝绸材料制成的。而是用棕榈树的叶子制成的。事实上,除了国王和他喜欢的人之外,最好的丝绸对任何人来说都太 “珍贵” 了。卡瓦兹写道:“一种棕榈树的叶子经过拍打后产生了如此精细、柔软的纤维,由此产生的布的织法让他感到 “惊奇”。为了生产出如此精细的豪华布,必须对棕榈叶进行更多的加工,而不是对茅草进行捆绑和铺设。”皮加费塔指出:“这个过程首先是把棕榈树种子,种在地上面,每年定期剪掉它们萎叶,给它们浇水,使它们能在新的春天里长得又小又嫩”。 一旦这些 “嫩叶” 按照非洲人的方式清洗干净,非洲人没有进一步说明的他们如何清洗的技术,“它们会织出它们的三叶,这些三叶都非常精细和漂亮,而且都有一个均匀度,除了那些最长的,是最值得推崇的。因为他们用这些东西织出了他们最大的织物”。[142]17世纪末和18世纪初的意大利旅行者非常荣幸地将非洲布与他们自己国家生产的最好的布进行了比较,他们的布也被认为是欧洲最好的布之一。因此,Antonio Gradisca da Zucchelli(意大利嘉布遣教士)认为,他在1705年左右在刚果沿海省份 Nsoyo 看到的 libongos(货币布),“尽管是用棕榈叶这样的劣制材料制成的,但是加工和编织得很好...它类似于天鹅绒...而且同样坚固耐用。”

约翰·K桑顿(John K. Thornton)利用当代欧洲旅行者在非洲的报告和考古学家的发现,认为非洲的纺织品制造远比人们认识的要先进。当时生产了大量的纺织品。事实上,他的结论是,按照十七或十八世纪世界的标准,非洲的纺织品制造商是以与欧洲同行相同或更高的生产力水平生产他们的产品。例如,莱顿是欧洲主要的纺织品生产中心之一,其人口与刚果东部的Momboares几乎相同,在17世纪初每年生产约10万米布,而蒙博亚雷斯(Momboares)则为40万米。这些产品不仅在非洲大陆内部被非洲商人广泛交易,作为西非海岸的欧洲商人,非洲的纺织品被出口到加勒比和南美。[63][135][143]

海事技术

1987年,世界上第三古老的独木舟和非洲最古老的独木舟杜富纳独木舟被奈及利亚牧民在约贝河和杜富纳村附近发现。它可以追溯到大约8000年前,由非洲桃花心木制成。

北非和尼罗河谷

迦太基的舰队包括大量的四角帆船和五角帆船,这些战舰有四级和五级划手。它的船只在地中海地区占主导地位。但被罗马人抄袭了,罗马人是抄袭并改造其他民族技术的高手。根据波利比乌斯的说法,罗马人缴获了一艘遇难的迦太基战舰,并将其作为大规模海军建设的蓝本,加入了他们自己的改进措施 「乌鸦座」 这使得敌人的船只可以被钩住并登船进行手刃战。这否定了迦太基人当初优越的航海技术和船只。[145]

早在3000公元前,早期的埃及人就知道如何将木板组装成船身。目前是在阿拜多斯发现最古老的14艘船只,都是由木板 “缝合” 而成的。[146]编织的带子被用来把木板绑在一起,塞在木板之间的纸莎草或草有助于密封接缝。[147]由于这些船都被埋在一起,并且靠近属于卡塞凯姆威的一个墓室,最初认为这些船都是属于他的。但是14艘船中有一艘可以追溯到公元前3000年,现在被认为可能属于更早的法老,可能是荷尔-阿哈。[147]

西非和萨赫勒地区

在公元14世纪,马里帝国国王阿布巴卡里二世的弟弟曼萨·穆萨被认为在西非的海岸有一支巨大的舰队。[148]船只之间会通过鼓声进行交流。

许多资料证明,在西非的内陆水路上,环境允许的情况下,大量使用了战争独木舟和用于运输武器的船只。 大多数西非独木舟都是单一的原木结构,由一根巨大的树干雕刻和挖掘而成。推进的主要方法是用桨,在浅水区用杆。帆在较小程度上也被使用,特别是在贸易船上。丝棉树提供了许多用于建造大型独木舟的的原木,并通过木制滚筒下水。在某些民族中出现了造船专家,特别是在尼日尔三角洲。[149]

有些独木舟的长度为80英尺(24),可搭载100人或更多。例如,1506年的文件提到塞拉利昂河上的战争独木舟,可载120人。还有人提到几内亚海岸人民使用不同大小的独木舟,有些独木舟长70英尺(21),宽7-8英尺,两端尖尖的,边上有划船的长椅,还有四分之一的甲板用芦苇搭建的船舱,以及各种设施,如烹饪炉,和存放船员睡垫的空间。

早期的埃及人还知道如何用树甲将木板组装起来,用沥青来填料缝合。公元前2500年左右,在第四王朝下的吉萨金字塔群中,“胡夫船”是一个43.6米长的船只,被封在一个坑里,可能满足了太阳船的象征性功能。早期的埃及人还知道如何用榫头将这艘船的木板固定起来。[146]

东非

众所周知,古代阿克苏姆与印度有贸易往来,而且有证据表明,来自东北非洲的船只可能在印度/斯里兰卡和努比亚之间来回航行,进行货物贸易,甚至到波斯、希米亚尔和罗马。[150]阿克苏姆因拥有希腊和也门船只的海港而被希腊人所知。[151]在非洲东北部的其他地方,公元1世纪的希腊游记爱利脱利亚海周航记报道说,索马里人通过其北部港口,如泽拉和柏培拉,与阿拉伯半岛的居民以及当时罗马人控制的埃及进行着乳香及其他物品交易。[152]

中世纪的斯瓦希里王国已知有贸易港口岛屿和贸易路线。[153]伊斯兰世界和亚洲的关系,被希腊历史学家描述为 “大都市”。[154]著名的非洲贸易港口,如蒙巴萨、桑给巴尔、摩加迪沙和基尔瓦[155]中国水手如郑和,和中世纪伊斯兰历史学家如柏柏尔,伊斯兰航海家伊本·白图泰都知道。[156]单桅帆船是斯瓦希里人使用的贸易船。它们可以是巨大的。1414年时,一艘单桅帆船将一只长颈鹿运到了中国皇帝永乐的宫廷。[157]

撒哈拉以南的王国很少拥有比布干达更发达的海军组织,它以多达2万人的海军和长达72英尺的战争独木舟主宰了维多利亚湖。[158][159]

建筑物

西非

贝宁城墙是世界上最大的人造建筑,但在1897年被英国人毁坏将近一半的城墙。[160] 弗雷德-皮尔斯(Fred Pearce)在《新科学家》中写道:

成宝爱丽都是非洲第二大的殖民前纪念碑,比吉萨金字塔群或大津巴布韦还要大。由约鲁巴人建造,以纪念他们的一位有头衔的人,一位被称为奥巴的贵族寡妇。比利基苏成宝 (Bilikisu Sungbo),它是由蔓延的泥墙和环绕尼日利亚奥贡州伊杰布奥德镇的山谷组成的。

提希特是萨赫勒地区现存最古老的考古定居点,也是撒哈拉以南最古老的全石质定居点。它被认为是由索宁克人建造的,被认为是加纳帝国的前身。[162]

杰内大清真寺是世界上最大的泥砖或土坯建筑,被许多建筑师认为是苏达诺·萨赫勒建筑风格的最大成就,尽管有明确伊斯兰建筑的影响。

通信系统

格里奥人是非洲历史的宝藏,特别是在没有书面语言的非洲社会。格里特人可以背诵几个世纪前的家谱。他们背诵史诗,揭示历史上发生的事件。格里奥人可连续几个小时甚至几天背诵社会的历史和家谱。他们被描述为活的“历史书”。

北非和尼罗河谷

非洲的第一个书写系统和字母的开始是埃及象形文字。有两种文字是参照埃及象形文字而设计的,即青铜中期文化时期字母和麦罗埃字母。从青铜中期文化时期字母中产生了南阿拉伯字母和腓尼基字母,阿拉姆字母、希腊字母、婆罗米文、阿拉伯字母都是直接或间接衍生的。

从南阿拉伯字母中产生了吉兹字母,用于书写比林语(库希特语)、阿姆哈拉语、提格雷语和埃塞俄比亚和厄立特里亚的提格里尼亚语。

从腓尼基字母出来的提非纳文字,是主要由图阿雷格使用的柏柏尔字母。

埃及象形文字的另一个直接后代是麦罗埃字母。它开始于努比亚历史的纳帕坦阶段,库施王国(公元前700-300年)。它在2世纪时,在努比亚的继承王国麦罗埃下取得了全面的成果。这种文字可以阅读,但无法理解,在苏丹的哈萨(el-Hassa)发现的印有梅洛特文的公羊雕像可能有助于其翻译。

萨赫勒

随着伊斯兰教在非洲发展,在萨赫勒出现了阿拉伯字母。阿拉伯文字在萨赫勒地区广泛流传。阿拉伯文字也被用来书写非洲本土语言。以这种身份使用的文字通常被称为阿贾米语。曾经或正在用阿贾米文字书写的语言包括豪萨语、曼丁卡语、富拉尼语、沃洛法尔语、塔马兹特语、努比亚语、约鲁巴语、松盖语以及卡努里语。[167]

西非

西非书面字母由苏利曼·坎特在1949年开发,作为西非曼德语的书写系统。在几内亚、科特迪瓦、马里和邻近国家,一些讲曼丁语的人使用这种文字。

恩西比底文字是由尼日利亚东南沿海的Ekoi人开发的用于交流的形意符号。只有埃克佩秘密社团的入会者才知道恩西比底文字的复杂难懂。

阿丁克拉符号是由阿坎人(加纳和科特迪瓦)开发的一套符号,用于表示概念和警句。

瓦伊语音节是19世纪30年代利比里亚的莫莫鲁-杜瓦鲁-布克尔为瓦伊语设计的音节书写系统。

阿达莫罗贝手语是在东部加纳阿达莫罗贝地区阿坎人村开发的一种土著手语。该村的遗传性耳聋发病率很高。

乌斯曼·丹·福迪奥(Usman dan Fodio)在短短几十年内完成了提高索科托哈里发人民识字率的伟大成就。据多项独立的历史调查估计,到福迪奥去世时,男性识字率保持在96-97%左右,而女性识字率保持在93%-95%之间。1812年,索科托的女性识字率高过于英国和美国的女性。英国旅行家伦西曼上校敬畏地报告说:“索科托人,不是对男人识字,而是对女人识字”。[168]

中非

在整个安哥拉东部和赞比亚西北部,索纳表意文字被用作记录知识和文化的记忆工具。格哈德-库比克(Gerhard Kubik)解释说,索纳(lusona)表示空间和时间概念的各个方面是圆形的、多方向的和多维的。例如,在绘画的方向性方面,索纳是由左至右,由下至上(在墙上),或由近及远的进行。这反映了线的过程,在欧拉路径的理论中,它回到了起点。此外,库比克将索纳描述为一种共鸣,在图画的点和线结构中,视觉和听觉成对。他的结论是:"[固有模式的证据]表明,非洲人发现了世界上任何其他文化都无法比拟的,即如何通过故意创造必须分解'并重组为'固有模式'的配置来利用人类感知装置的反应,这包括了听觉和视觉领域”。索纳因此,是一个完善的中介系统,或仪器,通过写作、演讲、声音、声音工具和(化装舞会)服装来编码 "领土化流动"。巴尔巴罗·马丁内斯·鲁伊斯(Bárbaro Martínez Ruiz)写道,在中非和古巴的散居地,特别是通过巴孔戈人,这种类型的写作有广泛的实践。他认为,写作包括表演、物品、节奏、手势,甚至是食物标识。索纳表明,即使在所谓的非中介实践中,语言也是作为谈判权力关系和殖民化亲密行为的协议来运作的。也就是说,索纳是一种代码,基于一种很像计算机信息处理的二进制代码,除了说什么之外,还做什么。西蒙-巴泰斯蒂尼详细介绍了写作一词在非洲的各种分析方式,他将其提炼为所有 "编码的文本痕迹"。在其他定义中,写作是被抓住的思想,但却保留了它的无声-诗意和异质的交流模式。“索纳被比作计算,因为它的视觉模式的递归逻辑和它对社会动态的框架。 社会动态。它抵制任何旨在使信息与交流脱钩的媒介,无论是书还是电脑”。[169]

卢卡萨记忆板也在卢巴人内使用。

说话太鼓利用许多非洲语言的音调方面来传达非常复杂的信息。会说话的鼓可以传递信息15至25英里(25至40)。布卢语是一种班图语,既可以打鼓,也可以说话。在布卢村,每个人都有一个独特的鼓声。通过敲击某人的鼓声,可以向其发送信息。[170]人们注意到,用一个会说话的鼓,可以在两个小时或更短的时间内将160(100英里)的信息从一个村庄送到另一个村庄。[171]

东非

在斯瓦希里海岸,斯瓦希里语是用阿拉伯文字书写的,马达加斯加的马达加斯加语也是如此。

乌干达人民发展了一种基于花卉代码的书写形式[172]而说话太鼓的使用也很广泛。[173]

特别有趣的是,在布尼奥罗发展起来的文字形式是以花卉代码为基础的,因为非洲文化中没有文字和花卉被杰克-古迪用来作为非洲文化与“欧亚大陆”文化分离的证据。古迪曾写道,非洲人民一般不在崇拜、送礼或装饰中大量使用鲜花。他们“不知道任何土著人对气味的使用,"也不知道植物在故事或神话中的作用。这被认为是由于非洲的“简单”农业、“非复杂”社会也没有 “奢侈文化”。这种对非洲生活的描述与我们所了解的殖民前的布尼奥罗并不相符,布尼奥罗是一个庞大的、相对古老的、等级极其森严的王国,对花的作用的分析是相当不准确的。

——Shane Doyle,The Language of Flowers: Knowledge, Power and Ecology in Precolonial

战役

非洲没有骑兵。马匹会被苍蝇叮咬直死还会传播疟疾,而且以那时代的技术更不可能驯化斑马。热带非洲的军队主要由步兵组成。武器包括弓和箭[174]弓箭强度低,用淬过毒的箭来弥补还有投掷刀[175]在非洲中部地区,人们使用长矛,长矛可以作为刺杀武器,而剑也在使用中。沉重的棍棒被扔出去后可以打断骨头,战斧和各种尺寸的盾牌被广泛使用。后来的枪支,如燧发枪、轮式枪和火柴枪等火枪。与人们的看法相反,枪支在非洲也得到了广泛的使用。但通常是劣质的,这是欧洲国家提供劣质商品的政策。奴隶贸易如此成功的原因之一是枪支在非洲的广泛使用。

西非

工事是防御的主要部分,是战争的组成部分。西非的城市和定居点周围建有大规模的土墙,通常由士兵用弓和毒箭进行防御。这些土楼是非洲和世界上最大的一些人造建筑,如贝宁城墙和成宝的爱丽都。在中部非洲的安哥拉地区,人们发现人们更倾向于使用沟渠,这在防御与欧洲人的战争中更为成功。

生物制剂在非洲的许多地方被广泛使用,大多数时候是以毒箭的形式,但也有在战争前线传播的粉末,或以在马匹和对手的供水中投毒的形式。[176][177]在博尔古,有特定的混合物可以杀死,用于催眠,使敌人大胆,并作为对抗敌人毒药的解毒剂。特定类别的药剂师负责生物制剂的制作。[177]在南苏丹,科利特山的人民通过使用采采蝇作为战争武器,使他们的国家免受阿拉伯入侵。[178]一些描述可以让我们了解到生物制剂的效率。例如,莫克利-费里曼(Mockley-Ferryman)在1892年对达霍曼入侵博尔古进行了评论,“博尔古的毒箭使他们能够与达霍曼的部队对抗,尽管后者有火枪"。[177]同样的情况也发生在塞内冈比亚的葡萄牙袭击者身上,当时他们被马里的冈比亚军队打败了,也发生在塞拉利昂的约翰-霍金斯身上,他的一些手下死于毒箭。[179]

贸易

在非洲,许多金属物品和其他物品被用作货币。[182]如下:考里贝壳,盐,黄金(矿渣或固体),铜,锭子,铁链,铁矛尖,铁刀,各种形状的布(方形,卷形等)。[183]在非洲,铜的价值不亚于黄金。与黄金相比,铜的分布并不广泛,而且更难获得,除了中]。其他有价值的金属包括铅和锡。盐的价值也不亚于黄金。由于其稀缺性,也被当作货币使用。

北非和尼罗河谷

迦太基从非洲热带地区进口黄金、铜、象牙和奴隶。迦太基出口盐、布、金属制品。在骆驼被用于跨撒哈拉贸易之前,人们使用的是驮畜、牛、驴、骡子和马。西元1世纪开始广泛使用骆驼。迦太基铸造了金、银、铜和银金矿(混合金银)硬币,主要用于与希腊人和罗马人的战争。他们的大部分战斗人员都是雇佣兵,他们必须得到报酬。[184]

西非和萨赫勒地区

自11世纪以来,Cowries在西非一直被用作货币,当时在旧加纳附近首次记录了其使用。它的使用可能要早得多。[185] 在西部非洲,直到19世纪中期,贝壳货币一直是通常的货币。在废除奴隶贸易之前,有大量的贝壳被运往一些英国港口,再运往奴隶海岸。它在中西部非洲也很常见,作为金刚王国的货币,在当地称为nzimbu。由于西部非洲的牛羊肉价值远远高于供应地区,因此贸易的利润非常丰厚。在某些情况下,据说收益是500%。牛皮货币的使用逐渐在非洲内陆蔓延。到1850年左右,海因里希-巴特(Heinrich Barth)发现它在卡诺、库卡、甘多,甚至廷巴克图都相当普遍。巴特说,在博尔努的一个古老分区--穆尼约马,国王的收入估计为30,000,000贝壳,每个成年男子每年要为自己支付1000贝壳,为每只驮牛支付1000贝壳,为他拥有的每个奴隶支付2000贝壳。在沿海国家,贝壳被固定在一起,每串40或100个,因此50或20串代表一美元;但在内陆,它们被费力地一个一个地数,或者,如果商人是专家,则是5个5个地数。上述地区从西海岸获得所谓的 “库尔迪”(kurdi)的供应;但在乌尼姆韦齐以北的地区,它们以simbi的名义使用,依赖于来自桑给巴尔的穆斯林商人。贝壳在非洲的偏远地区一直使用到20世纪初,但却让位给了现代货币。在葡萄牙西非的本格拉,陆生蜗牛“Achatina monetaria”的壳被切成圆形,中间是切开两片的,也被当作硬币使用。 . 加纳帝国、马里帝国和松海帝国是黄金、铁、锡、奴隶、矛、标枪、箭、弓、河马皮鞭的主要出口国。他们进口盐、马、小麦、葡萄干、牛角、枣、铜、指甲油、橄榄、鞣皮、丝绸、布、锦缎、威尼斯珍珠、镜子和烟草。所有这些帝国都对世界经济产生了巨大的影响,因为它们控制着欧洲和伊斯兰世界所依赖的世界上80%的黄金(马里帝国的黄金是穆斯林世界和欧洲制造硬币的主要来源)。欧洲国家甚至从非洲国家获得贷款,因为来自西非的黄金为与东方的香料贸易不平衡提供了资金。[186]

萨赫勒地区使用的一些货币包括用于长途贸易的纸质债务或欠条、金币和Mitkal(金粉)货币。重达4.6 克的金粉相当于500或3000个牛角。塞内加尔河周围使用方形布,每边四跨,称为chigguiya。

在卡内姆,布是主要货币。一种被称为丹迪的布币也被广泛使用。[185]

阿肯人使用被称为 “Sika-yôbwê”(黄金之石)的黄金重量作为其货币。他们使用一个由11个单位组成的重量计算系统。重量的价值也用两个符号来表示。[187]

非洲目前的科技研究

艾哈迈德·兹韦勒因其在飞秒化学方面的工作而获得1999年诺贝尔化学奖,这种方法允许以飞秒或比飞秒更短的秒为单位描述变化状态。

目前,40%的非洲出生的科学家生活在OCED国家,主要是北约和欧盟国家。这被认为是非洲的人才流失。[190]

撒哈拉以南非洲在2007年,非洲国家平均将其GDP的0.3%用于科技(科学和技术)。这意味着从2002年的18亿美元增加到2007年的28亿美元。北非国家的研究经费占GDP的0.4%,从2002年的26亿美元增加到2007年的33亿美元。除南非外,该大陆在过去十年中增加了约50%的集体科学资金。值得注意的是,南非在科学和技术研究方面的支出占GDP的0.87%,超过了其邻国。[191][192]虽然科技园在美国和欧洲有着悠久的历史,但它们在整个非洲的发展时间仍然很短,因为非洲大陆目前在资助技术发展和创新方面落后于世界其他地区。[193] 只有七个国家(摩洛哥、博茨瓦纳、埃及、塞内加尔、马达加斯加、突尼斯和南非)将技术园区建设作为其发展目标的组成部分。

非洲科学(AiS)

非洲科学(AiS)是一个在线数据聚合网站和智囊团,由艾门·伊德里斯(Aymen Idris)于2021年1月创立,他目前担任主席。[194]AiS 智囊团的重点是非洲科学的科学计量分析,该网站的主要目的是监控和显示AiS指数(AiSi)等指标[195]和AiS标记[196] 在非洲某一特定国家的研究机构和大学的研究成果的估计和可视化,以及他们的网站。[197]

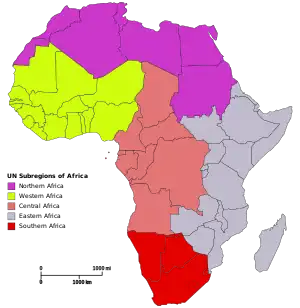

按非洲地区划分的科学和技术

北非

- 阿尔及利亚的科学和技术

- 摩洛哥的科学和技术

西非

- 佛得角的科学和技术

东非

- 马拉维的科学和技术

- 坦桑尼亚的科学和技术

- 乌干达的科学和技术

- 津巴布韦的科学和技术

南非

- 博茨瓦纳的科学和技术

- 南非的科学和技术

参考文献

- . www.linkedin.com. [2020-05-30]. (原始内容存档于2022-12-03) (英语).

- Shillington, Kevin. . Palgrave MacMillan. 2005: 4. ISBN 978-0-333-59957-0.

- Ehret, Christopher (埃雷特,克里斯托弗) (2002). The Civilizations of Africa. Charlottesville: University of Virginia Press, pp. 22, ISBN 0-8139-2085-X

- . Sciencedaily.com. 2007年6月18日 [10 August 2012]. (原始内容存档于2019年3月27日).

- . BBC News. 2002年1月10日 [23 May 2010]. (原始内容存档于2009年1月30日).

- CS, Henshilwood; Al., Et. . Science. 2011-10-15, 334 (6053): 219–22. Bibcode:2011Sci...334..219H. PMID 21998386. S2CID 40455940. doi:10.1126/science.1211535.

- Corbyn, Zoë. . Nature. 2011年10月13日: news.2011.590. doi:10.1038/news.2011.590.

- . exchange.ifmsa.org. [2020-05-30]. (原始内容存档于2022-09-27).

- See: Said Hamdun & Noël King (edds.), Ibn Battuta in Black Africa. London, 1975, pp. 52–53.

- Primak, Karen. Jews in Places You Never Thought of. Ktav Publishing.

- es Juifs à Tombouctou, or Jews of Timbuktu, Recueil de sources écrites relatives au commerce juif à Tombouctou au XIXe siècle, Editions Donniya, Bamako, 1999 by Professor Ismael Diadie Haidara, page 31

- . MuslimHeritage.com. 2003年6月5日 [24 October 2013]. (原始内容存档于2013年12月14日).

- . ww12.timbuktufoundation.org. (原始内容存档于24 September 2012).

- . Muslimmuseum.org. [2013年10月24日]. (原始内容存档于2011年8月22日).

- Peek, Philip M., and Yankah, Kwesi (2004). African Folklore: an encyclopedia. Taylor & Francis, ISBN 0-415-93933-X, 9780415939331

- Belmonte, J. A. . Archaeoastronomy: Supplement to the Journal for the History of Astronomy. 2001, 32 (26): S1–S20. Bibcode:2001JHAS...32....1B. S2CID 120619970. doi:10.1177/002182860103202601.

- Neugebauer, Otto. . Centaurus. 1980, 24 (1): 1–3. Bibcode:1980Cent...24....1N. doi:10.1111/j.1600-0498.1980.tb00362.x.

- Spence, K. . Nature. 2000, 408 (6810): 320–324. Bibcode:2000Natur.408..320S. PMID 11099032. S2CID 4327498. doi:10.1038/35042510.

- Moreno, Roberto; Van Cleempoel, Koenraad; King, David. . Annals of Science. January 2002, 59 (4): 331–362. S2CID 144335909. doi:10.1080/00033790110095813.

- Abraham, Curtis. “撒哈拉的星星” (页面存档备份,存于). New Scientist, issue 2617,2007年8月15日, page 39–41

- Holbrook, Jarita C.; Medupe, R. Thebe; Urama, Johnson O. . Springer. 2008. ISBN 978-1-4020-6638-2.

- Meri, Josef W.; Bacharach, Jere L. . Taylor & Francis. 2006. ISBN 978-0-415-96692-4.

- Hildebrand, Elisabeth Anne; Grillo, Katherine M. . Antiquity. 2012年6月, 86 (332): 338–352. CiteSeerX 10.1.1.878.6039

. S2CID 55349124. doi:10.1017/S0003598X00062803.

. S2CID 55349124. doi:10.1017/S0003598X00062803. - Krupp, E.C. . Courier Dover Publications. 2003: 170. ISBN 978-0-486-42882-6.

- Clark, Stuart; Carrington, Damian. . New Scientist. 2002年12月4日 [2022年12月3日]. (原始内容存档于2022年12月3日).

- Martin, J. P. . 6 February 2017 [2022-12-03]. ISBN 9781490779812. (原始内容存档于2022-12-03).

- Selin, Helaine. . 2013年11月11日 [2022年12月3日]. ISBN 9789401714167. (原始内容存档于2022年12月3日).

- Chirikure, Shadreck. . 2020年11月29日 [2022年12月3日]. ISBN 9781000260922. (原始内容存档于2022年12月3日).

- Bangura, Abdul Karim. . University Press of America. 2012年3月30日 [2022年12月4日]. ISBN 9780761853480. (原始内容存档于2022年12月4日) –Google Books.

- Helaine Selin. . Encyclopaedia of the History of Science. Springer Science & Business Media. 2008年3月12日: 1356 [2022年1月19日]. Bibcode:2008ehst.book.....S. ISBN 978-1-4020-4559-2. (原始内容存档于2023年2月2日).

- Pegg, Ed Jr. . MathWorld.

- Darling, David. . John Wiley & Sons. 2004. ISBN 978-0-471-27047-8.

- “非常简短的纯数学史:伊尚戈骨” 的存檔,存档日期21 July 2008."; University of Western Australia School of Mathematics – accessed January 2007.

- Marshack, Alexander (1991) The Roots of Civilization", Colonial Hill, Mount Kisco, NY.

- Zaslavsky, Claudia. . ISGEm Newsletter. January 1992, 7 (1) [2022-12-04]. (原始内容存档于2022-12-04).

- Ascher, Marcia. . Routledge. 2017-12-01 [2022-12-04]. ISBN 978-1-351-44950-2. (原始内容存档于2022-12-04) (英语).

- Matthews, Michael R. . Springer. 2014-07-03 [2022-12-04]. ISBN 978-94-007-7654-8. (原始内容存档于2022-12-04) (英语).

- Hersh, Reuben. . Oxford University Press. 1997年8月21日 [2022年12月4日]. ISBN 978-0-19-802736-2. (原始内容存档于2022年12月4日) –Google Books.

- Gerdes, Paulus. . American Mathematical Soc. 1999年12月31日 [2022年12月4日]. ISBN 9780883857151. (原始内容存档于2022年12月4日) –Google Books.

- Daniel Ness; Stephen J. Farenga; Salvatore G. Garofalo. . Taylor & Francis. 12 May 2017: 56–57. ISBN 978-1-317-53118-0.

- . Historia Mathematica. May 1991, 18 (2): 195–205. doi:10.1016/0315-0860(91)90542-6

.

. - Assayag, Gerard; Feichtinger, Hans G. . Springer Science & Business Media. 10 July 2002 [2022-12-04]. ISBN 9783540437277. (原始内容存档于2022-12-04) –Google Books.

- . [2021-01-15]. (原始内容存档于2022-12-04).

- (PDF), [2021-01-16], (原始内容存档 (PDF)于2022-09-26)

- Understanding of Egyptian mathematics is incomplete due to paucity of available material and lack of exhaustive study of the texts that have been uncovered. Imhausen et al. (2007) p. 13

- Katz, Victor J.; Imhausen, Annette. . Princeton University Press. 2007: 11. ISBN 978-0-691-11485-9.

- Spalinger, Anthony. . Studien zur Altägyptischen Kultur. 1990, 17: 295–337. JSTOR 25150159.

- Marshall Clagett. . American Philosophical Society. 1989: 231–234. ISBN 978-0-87169-232-0.

- Clarke, Somers; Engelbach, Reginald. . Courier Dover Publications. 1930: 222. ISBN 978-0-486-26485-1.

- Clarke, Somers (1990); p. 217.

- Clarke, Somers (1990); p. 218.

- Gardiner, Alan Henderson. . Griffith Institute. 1957: 197. ISBN 978-0-900416-35-4.

- Strouhal (1989) p. 241

- Imhausen, Annette (2007); p. 31.

- Kemp, Barry J. . Psychology Press. 1991: 138 [2022-12-04]. ISBN 978-0-415-06346-3. (原始内容存档于2022-12-04).

- Bianchi, Robert Steven. . Greenwood Publishing Group. 2004: 230. ISBN 978-0-313-32501-4.

- . [2022-12-04]. (原始内容存档于2008-10-25).

- Alpern, Stanley B. . History in Africa. 2005, 32 (1): 41–94 [2022-12-04]. OCLC 703503400. S2CID 162880295. doi:10.1353/hia.2005.0003. Project MUSE 187874. (原始内容存档于2022-01-20).

- Uzomaka, Pamela. . [2022-12-04]. (原始内容存档于2020-12-06).

- Miller, Duncan E.; Van Der Merwe, N. J. . Journal of African History. 1994, 35: 1–36. S2CID 162330270. doi:10.1017/s0021853700025949.

- Stuiver, Minze; Van Der Merwe, N. J. . Current Anthropology. 1968, 9: 54–58. S2CID 145379030. doi:10.1086/200878.

- Davidson, Basil (1994). The Search for Africa: History, Culture, Politics. New York: Random House, pp. 57(8), ISBN 0-8129-2278-6

- Zeleza, Paul Tiyambe. . 1997 [2022-12-04]. ISBN 9789966460257. (原始内容存档于2022-12-04).

- Davidson, Basil (1971). African Kingdoms. New York: Time-Life Books, pp. 146(7).

- Oliver, Roland, and Fagan, Brian M. Africa in the Iron Age, c500 B.C. to A.D. 1400. New York: Cambridge University Press, p. 187. ISBN 0-521-20598-0.

- Shadreck Chirikure. . Springer. 2015年3月18日: 75. ISBN 978-3-319-11641-9.

- Killick, David. . Cambridge Archaeological Journal. 2015, 25 (1): 310–316. S2CID 163364704. doi:10.1017/s0959774314001176.

- Kea, R. A. . The Journal of African History. 1971, 12 (2): 185–213. JSTOR 180879. S2CID 163027192. doi:10.1017/S002185370001063X.

- Ehret, Christopher (2002). The Civilizations of Africa. Charlottesville: University of Virginia Press, pp. 136, 137 ISBN 0-8139-2085-X

- Shillington, Kevin. . Palgrave MacMillan. 2005: 92. ISBN 978-0-333-59957-0.

- Davidson, Basil (1994); pp. 31, 34.

- Shillington (2005); pp. 126–127

- Collins, Robert O.; Burns, James M. . Cambridge University Press. 2007: 36. ISBN 978-0-521-68708-9.

- Collins and Burns; p. 37.

- Chirikure, Shadreck. . 2015年3月18日 [2022年12月4日]. ISBN 9783319116419. (原始内容存档于2022年12月4日).

- . [2022-12-04]. ISBN 9780521810357. (原始内容存档于2022-12-04).

- Hooker, Richard. . Washington State University. [14 August 2007]. (原始内容存档于19 June 2007).

- Africa's Ancient Steelmakers. Time Magazine, 25 Sep 1978.

- Schmidt, Peter; Avery, Donald. . Journal of Field Archaeology. 1983, 10 (4): 421–434. doi:10.1179/009346983791504228.

- Schmidt, Peter. . Bloomington, IN: Indiana University Press. 1997.

- Shillington (2005); pp. 36, 37.

- Reid, Richard James. . University of London. 30 March 1996 [2022-12-04]. (原始内容存档于2022-12-04) –Google Books.

- Clist, Bernard. [Towards a Reduction of Prejudices and the Melting of Antagonisms: A Review of the Expansion of Iron Metallurgy in Sub-Saharan Africa]. Journal of African Archaeology. 25 October 2012, 10 (1): 71–84. JSTOR 43135568. doi:10.3213/2191-5784-10205 (法语).

- Holl, Augustin F. C. . Journal of World Prehistory. December 2009, 22 (4): 415–438. S2CID 161611760. doi:10.1007/s10963-009-9030-6.

- Thompson, Ethel E. . Bulletin of the Medical Library Association. January 1965, 53 (1): 80–94. PMC 198231

. PMID 14223742.

. PMID 14223742. - Waldstreicher, David. . Macmillan. 2004: 40. ISBN 978-0-8090-8314-5.

- Ariës, Marcel J. H.; Joosten, Hanneke; Wegdam, Harry H. J.; Van Der Geest, Sjaak. . Tropical Medicine & International Health. 2007-04-16, 12 (4): 564–574. PMID 17445148. S2CID 28714495. doi:10.1111/j.1365-3156.2007.01822.x

.

. - Harley, George. . Cambridge, Mass: Harvard University Press. 1941: 26. ISBN 978-0-674-18304-9. OCLC 598805544.

- Oyebola, DD. . The Journal of Trauma. 1980, 20 (4): 312–22. PMID 7365837. doi:10.1097/00005373-198004000-00006.

- McKissack, Patricia; McKissack, Fredrick. . Macmillan. 1995: 104. ISBN 978-0-8050-4259-7.

- Djian, Jean-Michel (2007年5月24日). Timbuktu manuscripts: Africa’s written history unveiled 的存檔,存档日期2009年11月11日,.. Unesco, ID 37896.

- Robins, Jonathan E. . UNC Press Books. 21 May 2021 [2022-12-04]. ISBN 9781469662909. (原始内容存档于2022-12-04) –Google Books.

- Watkins, Case. . Cambridge University Press. 2021. ISBN 978-1-108-80829-3.

- . . 2021: 80–102. ISBN 978-1-108-86802-0. S2CID 241881127. doi:10.1017/9781108868020.004.

- Kananoja, Kalle. . Cambridge University Press. 2021. ISBN 978-1-108-49125-9.

- Watkins, Case. . Cambridge University Press. 2021. ISBN 978-1-108-80829-3.

- Henry Louis Gates, Jr; Curran, Andrew S. . January 2022 [2022-12-04]. ISBN 9780674244269. (原始内容存档于2022-12-04).

- Filer, Joyce. . 1996: 38. ISBN 978-0-292-72498-3.

- Strouhal, Eugen (1989). Life in Ancient Egypt. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, pp. 243. ISBN 0-8061-2475-X

- Strouhal, Eugen (1989). Life in Ancient Egypt. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, pp. 244–46. ISBN 0-8061-2475-X.

- Strouhal, Eugen (1989). Life in Anciet Egypt. Norman, Oklahoma: University of Oklahoma Press, pp. 250. ISBN 0-8061-2475-X.

- Durant, Will (1950), The Story of Civilization IV: The Age of Faith, Simon and Schuster, New York, pp. 330–31

- Roach, John. "Antibiotic Beer Gave Ancient Africans Health Buzz" 的存檔,存档日期24 February 2012., National Geographic News, 2005年5月16日

- . Theafricanhistory.com. 2021年5月2日 [2022年12月4日]. (原始内容存档于2022年11月14日).

- Davies, J. N. P. . Medical History. January 1959, 3 (1): 47–57. PMC 1034446

. PMID 13632207. doi:10.1017/s0025727300024248. ProQuest 1301876103.

. PMID 13632207. doi:10.1017/s0025727300024248. ProQuest 1301876103. - Shane Doyle. . James Currey Publishers. 2006: 32. ISBN 978-0-85255-431-9.

- Cesarean Section – A Brief History (页面存档备份,存于)(2008). National Library of Medicine, part 2

- Butler, J.A.; Slate, A.J.; Todd, D.B.; Airton, D.; Hardman, M.; Hickey, N.A.; Scott, K.; Venkatraman, P.D. (PDF). Journal of Applied Microbiology. July 2021, 131 (1): 2–10 [2022-12-04]. PMID 33247525. S2CID 227191862. doi:10.1111/jam.14945. (原始内容存档 (PDF)于2022-12-04).

- van den Hombergh, P.; Froeling, F.M.J.A. [Craniotomy; a ,much-alive tradition with the Kisii (Kenya)]. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. December 1994, 138 (52): 2621–2625. PMID 7808537 (荷兰语).

- 的存檔,存档日期2009年5月8日,.

- Flint, Karen Elizabeth. . Ohio University Press. 2008年3月30日 [2022年12月4日]. ISBN 9780821418499. (原始内容存档于2022年12月4日) –Google Books.

- Lagercrantz, Sture. . Paideuma. 1990, 36: 115–137. JSTOR 40732664. INIST:4298032.

- Craswell, E.T.; Lefroy, R.D.B. . Nutrient Cycling in Agroecosystems. 2001年9月1日, 61 (1): 7–18. S2CID 27930239. doi:10.1023/A:1013656024633.

- . 1992 [2022-12-05]. ISBN 9780435948115. (原始内容存档于2022-12-05).

- Carney, Judith. . University of California Press. 2011. ISBN 978-0-520-94953-9.

- . ScienceDaily. [2022-12-05]. (原始内容存档于2022-12-05).

- Fairhead, J.; Leach, M. . . 2009: 265–278. ISBN 978-1-4020-9030-1. doi:10.1007/978-1-4020-9031-8_13.

- Wendorf, Fred; Schild, Romuald. . Evolutionary Anthropology: Issues, News, and Reviews. 1994-01-01, 3 (4): 118–128. S2CID 84167175. doi:10.1002/evan.1360030406 (英语).

- Stock, Frauke; Gifford-Gonzalez, Diane. . African Archaeological Review. 2013-03-07, 30 (1): 51–72. S2CID 161252120. doi:10.1007/s10437-013-9131-6 (英语).

- Beja-Pereira, Albano; England, Phillip R.; Ferrand, Nuno; Jordan, Steve; Bakhiet, Amel O.; Abdalla, Mohammed A.; Mashkour, Marjan; Jordana, Jordi; Taberlet, Pierre. . Science. 2004-06-18, 304 (5678): 1781. PMID 15205528. S2CID 12783335. doi:10.1126/science.1096008 (英语).

- Rossel, Stine; Marshall, Fiona; Peters, Joris; Pilgram, Tom; Adams, Matthew D.; O'Connor, David. . Proceedings of the National Academy of Sciences. 2008-03-11, 105 (10): 3715–3720. Bibcode:2008PNAS..105.3715R. PMC 2268817

. PMID 18332433. doi:10.1073/pnas.0709692105

. PMID 18332433. doi:10.1073/pnas.0709692105  (英语).

(英语). - . www2.warwick.ac.uk. [2016-11-21]. (原始内容存档于2022-12-19).

- Engels, J. M. M.; Hawkes, J. G.; Hawkes, John Gregory; Worede, M. . 1991-03-21. ISBN 9780521384568.

- Hull, Richard W. . New York : Norton. 1976. ISBN 978-0-393-05581-8.

- Shillington, Kevin. . 2004: 1368. ISBN 978-1-57958-453-5.

- . 1992 [2023-04-02]. ISBN 9780435948115. (原始内容存档于2023-04-02).

- Wall, L. Lewis. . Ethnology. 1976, 15 (2): 151–162. JSTOR 3773326. doi:10.2307/3773326.

- Weinberg, Bennett Alan; Bealer, Bonnie K. . Psychology Press. 2001: 3. ISBN 978-0-415-92723-9.

- Roger Blench; Kevin MacDonald. (PDF). Routledge. 27 January 2006: 481 [2023-04-02]. ISBN 978-1-135-43416-8. (原始内容存档 (PDF)于2023-06-06).

- Ingram, AL; Doyle, JJ. . American Journal of Botany. 2003, 90 (1): 116–122. PMID 21659086. doi:10.3732/ajb.90.1.116.

- . Cambridge University Press. 13 August 2007. ISBN 9781139464246.

- Chrétien, Jean-Pierre. . 2006-09-22 [2023-04-02]. ISBN 978-1-890951-35-1. (原始内容存档于2023-04-02) (英语).

- Allan, William. . 2004 [2023-04-02]. ISBN 9783825830878. (原始内容存档于2023-04-02).

- 的存檔,存档日期2010年11月29日,.

- Thornton, John. . African Economic History. 1990, (19): 1–19. JSTOR 3601886. doi:10.2307/3601886.

- . 1991 [2022-12-05]. (原始内容存档于2022-12-05).

- Magnavita, Sonja. . Journal of African Archaeology. 2008年10月25日, 6 (2): 243–254. doi:10.3213/1612-1651-10118.

- Christopher Spring, African Textiles, (New York: Crescent) 1989, p. 3

- Kevin Shillington. . Routledge. 2013年7月4日: 736–737. ISBN 978-1-135-45670-2.

- Cyril Glassé; Huston Smith. . Rowman Altamira. 2003: 251. ISBN 978-0-7591-0190-6.

- Binkley, David A; Patricia Darish. . Milan: 5 Continents Edition. 2009.

- Kopelson, Heather Miyano. . Early American Studies. 2013, 11 (2): 272–313. JSTOR 23547663. S2CID 144959269. doi:10.1353/eam.2013.0013.

- African Economic History Review 9 (1992)

- . Rebirth.co.za. [10 August 2012]. (原始内容存档于2018-09-30).

- Adrian Goldsworthy, The Punic Wars, (Cassell 2001) pp. 17–143

- Ward, Cheryl. . Archaeology Magazine. 2001, 54 (3) [2022-12-10]. (原始内容存档于2012-11-19).

- Schuster, Angela M.H. "This Old Boat (页面存档备份,存于)", 2000年12月11日. 美国考古研究所.

- . Kurahulanda.com. [2009年4月21日]. (原始内容存档于2018年6月13日).

- Smith, Robert. . The Journal of African History. 1970, 11 (4): 515–533. JSTOR 180919. S2CID 153336316. doi:10.1017/S0021853700010434.

- (PDF). [2022-12-10]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-23).

- . Encarta.msn.com. [2009年4月21日]. (原始内容存档于2009年4月19日).

- Abdullahi, Mohamed Diriye. . Greenwood Publishing Group. 2001. ISBN 9780313313332.

- . Metmuseum.org. [2009年4月21日]. (原始内容存档于2009年8月23日).

- . BBC News. 2002年4月17日 [2009年4月21日]. (原始内容存档于2018年7月23日).

- Newitt, M.D.D. . Indiana University Press. 1995. ISBN 9780253340061.

- . Fordham.edu. 2001年2月21日 [2009年4月21日]. (原始内容存档于2011年5月13日).

- Chris McIntyre; Susan McIntyre. . Bradt Travel Guides. 2013: 6. ISBN 978-1-84162-458-7.

- Kottak, Conrad P. . Comparative Studies in Society and History. 1972, 14 (3): 351–380. JSTOR 178221. S2CID 145264956. doi:10.1017/S0010417500006721.

- Lewis, Ioan. . 2017年9月29日 [2022年12月10日]. ISBN 9781351490634. (原始内容存档于2022年12月10日).

- Wesler, Kit W.(1998). Historical archaeology in Nigeria. Africa World Press pp.143,144 ISBN 0-86543-610-X, 9780865436107.

- Pearce, Fred. . New Scientist. 11 September 1999 [2022-12-10]. (原始内容存档于2022-11-15).

- Munson, Patrick J. . The Journal of African History. 1980, 21 (4): 457. S2CID 161981607. doi:10.1017/s0021853700018685.

- Hill, Donald. . Roshdi Rashed; Régis Morelon (编). 3. London: Routledge. 1996: 766. ISBN 9780415020633.

- Shillington, Kevin. . Palgrave MacMillan. 2005: 24. ISBN 978-0-333-59957-0.

- Bianchi, Robert Steven. . Greenwood Publishing Group. 2004: 227. ISBN 978-0-313-32501-4.

- King, David A. . Journal of the American Oriental Society. 1984, 104 (1): 97–133. JSTOR 602646. doi:10.2307/602646. INIST:12217298.

- PanAfriL10n, African localisation wiki, 2015年11月16日.Arabic script & "Ajami" (页面存档备份,存于)

- Callaway, Helen. . 1986年8月 [2022-12-11]. ISBN 9781349183074. (原始内容存档于2022-12-11).

- Collier, Delinda. . U of Minnesota Press. 29 January 2016 [2022-12-11]. ISBN 9781452945378. (原始内容存档于2022-12-11) –Google Books.

- Time. Drum Telegraphy. Monday, 21 Sep 1942

- Davidson, Basil(1971). African Kingdoms. New York:Time-Life Books, p. 149

- Doyle, Shane. . History in Africa. 2003, 30: 107–116. JSTOR 3172084. S2CID 153346091. doi:10.1017/S0361541300003168.

- Mushengyezi, Aaron. . Journal of African Cultural Studies. 2003, 16 (1): 107–117. JSTOR 3181389. S2CID 145085458. doi:10.1080/1369681032000169302.

- . [15 October 2009]. (原始内容存档于2011年9月28日).

- . www.hamillgallery.com. [2022-12-16]. (原始内容存档于2017-07-30).

- John K. Thornton. . Routledge. November 2002. ISBN 978-1-135-36584-4.

- Akinwumi, Olayemi. . Transafrican Journal of History. 1995, 24: 123–130. JSTOR 24328658. ProQuest 1297887501.

- Archibald, R. G. . Annals of Tropical Medicine & Parasitology. 1927-03-25, 21 (1): 39–44. doi:10.1080/00034983.1927.11684517.

- John K. Thornton. . Routledge. November 2002: 44. ISBN 978-1-135-36584-4.

- al-Hassan, Ahmad. . Icon. 2003, 9: 1–30. JSTOR 23790667. INIST:16389796.

- John Pike. . Globalsecurity.org. [10 August 2012]. (原始内容存档于2020-05-27).

- . hamillgallery.com. [2013年4月19日]. (原始内容存档于2022年12月21日).

- Davidson, Basil(1971). African Kingdoms. Time Life Books:New York p. 83, Library of Congress catalog number, 66-25647.

- . Ancient-coins.com. [24 October 2013]. (原始内容存档于2012年6月3日).

- Stiansen, Endre; Guyer, Jane I. . Nordic Africa Institute. 1999: 88. ISBN 978-91-7106-442-4.

- Wolny, Philip. . 15 December 2013 [2023-04-02]. ISBN 9781477718896. (原始内容存档于2023-04-02).

- Niangoran‐Bouah, Georges. . . Dordrecht: Springer Netherlands. 2008: 2237–2239. ISBN 978-1-4020-4559-2. doi:10.1007/978-1-4020-4425-0_9077.

- Shillington, Kevin. . Palgrave MacMillan. 2005: 69. ISBN 978-0-333-59957-0.

- Crutchfield, Ryan. . 2010年12月20日 [2011年2月23日]. (原始内容存档于2018年10月20日).

- Gabara, Nthambeleni. Developed Nations Should Invest In African Universities 的存檔,存档日期2012年2月23日,.. Buanews, 2009年11月12日

- Nordling, Linda. Africa Analysis: Progress on science spending? (页面存档备份,存于). ScidevNet, 2009年10月29日.

- South Africa’s Investment in Research and Development on the Rise 的存檔,存档日期2011年7月27日,.. Department of Science and Technology: Science and Technology, 2006年6月22日.

- (PDF). www.nepadst.org. (原始内容存档于2009年2月6日).

- . [2022-12-17]. (原始内容存档于2022-05-27).

- Idris, Aymen. . 2021. doi:10.13140/RG.2.2.17185.33125.

- Idris, Aymen. . 2021. doi:10.13140/RG.2.2.30607.10405.

- . www.africainscience.org. [2021年4月23日]. (原始内容存档于2022年12月17日).