納粹大屠殺

納粹大屠杀(德語:;希伯來語:,羅馬化:HaSho’ah;意第緒語:,Hurban)又稱猶太人大屠杀,指的是纳粹德国及其协作国对近600万犹太人进行的种族灭绝行动[2]。当时全世界有1500萬猶太人,而欧洲總共有近900万犹太人,其中近三分之二被害[3],包括近150万儿童[4]。一些学者称大屠杀亦当涵盖近500万非犹太遇难者,由此总受害人数将达到近1,100万人。屠杀发生于纳粹德国、德佔欧洲地区及德国盟国所控区域[5]。

| 納粹大屠杀 | |

|---|---|

| 第二次世界大战歐洲戰場的一部分 | |

_1c.jpg.webp) | |

| 位置 | |

| 日期 | 1941年—1945年 |

| 目標 | 欧洲犹太人;广义上还包括罗姆人、残疾人、苏联战俘、共产党人、同性恋者、共济会成员、耶和华见证人、波兰人、其他斯拉夫人等。 |

| 類型 | 种族灭绝 |

| 死亡 | 近600万犹太人; 按广义定义,总计约1700万受害者 |

| 主謀 | |

| 行凶者 | |

| 動機 | 种族清洗 |

| 刑事狀況 | 纽伦堡审判 |

| 系列条目 |

| 納粹大屠殺 |

|---|

|

| 系列条目 |

| 反犹太主义 |

|---|

|

|

|

|

1941年至1945年,纳粹对欧洲诸种族及政治群体展开迫害,犹太人遭到广泛系统性屠杀,其规模为史上最大[6]。在纳粹党领导及党卫队协调之下,德国所有政府部门、商業公司、民間團體均参与了大屠杀的相关事宜。其他受害的非犹太群体包括波兰人、其他斯拉夫人、苏联平民及苏联战俘、罗姆人、共产党人、同性恋者、共济会成员、耶和华见证人及身心障碍者[7][8][9]。德国与德国占领区有近42,500个设施用于集中关押受害者,将其作为奴隶劳工使用,对其进行屠杀或其他反人权活动[10]。参与执行大屠杀的总人数估计超过200,000人[11]。

迫害與屠殺分階段進行,最終發展為「猶太人問題的最終解決方案」,對歐洲猶太人進行集體滅絕。最初德國政府通過法案(如《1935年紐倫堡法案》)以將猶太人自社會中排除出去。1933年起納粹開始建立一系列集中營,而在1939年第二次世界大戰爆發後開始建立猶太區。1941年,德国佔領蘇聯在东欧的大片領土,开始广泛获取新领土,别动队在这些区域屠杀了近两百万犹太人、游击队员及其他群体,手段普遍为大规模射杀。至1942年年末,受害者普遍乘火车前往灭绝营,若能在旅途中幸存,则将于毒气室中遭系统性杀害。这一状况一直持续至1945年4月至5月欧洲战场尾声阶段[12]。

犹太武装抵抗运动规模相对有限。最大规模的抵抗运动为1943年的华沙犹太区起义,数千武装贫乏的犹太人抵御武装党卫队时间长达四周。在东欧,约20,000至30,000犹太游击队员同纳粹德國、其傀儡政權及軸心國盟國展开斗争[13][14]。法国犹太人加入法国抵抗运动行列,对纳粹及维希法国政权开展游击战。战争期间犹太武装起义超过一百次[15]。

證據顯示希特勒知曉並下達了對猶太人的屠殺命令。根據阿道夫·艾希曼、海因里希·希姆莱和約瑟夫·戈培爾等人的陳述,希特勒本人策劃了對猶太人的大屠殺;而希特勒本人的陳述也顯示了他打算屠光猶太人的意圖。[16]

命名起源

大屠杀“Holocaust”一词源自希腊文“Holókauston”(燔祭),指将动物作为祭品献给神灵,意为动物的“全部”(olos)被“烧毁”(kaustos)。[18]英语中以“Holocaust”代指大屠杀已逾数百年[19]。在二战之前,“Holocaust”曾被丘吉尔用来指代一战期间鄂圖曼帝國对亚美尼亚的大屠杀。1933年,这一词语被用于形容纳粹的焚书行径,此为这一词语首度用于形容纳粹。[20]自1960年代起,该词转而被学者及流行作家用来特指纳粹对犹太人的种族灭绝行为[19]。1978年后,电视连续剧“Holocaust”将该词在大众中普及开来。[21]

圣经词汇“Shoah”(希伯來語:,或Sho'ah、Shoa)意为“浩劫”,并早在1940年代成为希伯来文中成为大屠杀的同义词,特别是在欧洲和以色列。[22]“Shoah”被犹太人引用是出于许多原因,神学中“holocaust”一词含有贬义,同时该词特指希腊当地的习俗。[註 1]意第緒語中称为“חורבן”(Churben 或 Hurban),源自希伯来语,原意是指耶路撒冷神庙的毁灭。纳粹屠杀的幸存者称大屠杀为“der letster khurbn”(最近一次的毁灭),意即此次屠杀不过是犹太历史中最近一次的苦难。[20]

纳粹使用委婉语“猶太人問題最終解決方案”来描述该种族灭绝政策,并使用“不配活着的生命”()来代指受害人,并以此来证明自己行为的正当性。

特点

制度性合作

迈克·贝伦鲍姆写道:「德国变成了一个‘种族灭绝之国’。[23]……国家所有复杂的机构都参与了屠杀。牧区教堂和内政部提供出生记录、告发犹太人;邮局寄送放逐令和剥夺国籍令;财政部没收犹太人财产;德国公司解雇犹太工人、终止犹太股权;大学拒绝录取犹太學生、否定犹太文凭、解雇犹太院士;政府交通官员准备去往集中营的火车;德国药厂测试毒药;公司为火葬场竞标;遇害人明细则使用德国IBM公司制造的打孔机,提供了屠杀的详细资料;当犯人进入死亡营时,他们被迫缴纳所有个人财物;德国国家银行協助將從受害者那裡盜取的財產透過秘密账户來洗钱……在這些加害者的眼中,《猶太人問題最終解決方案》是德国的一个伟大成就。[24]」

歷史學者扫罗·弗里德兰德写道:“整个德国和欧洲没有一个社会群体、宗教组织、学术组织或专业协会表示出自己对犹太人的支持。”[25]他写道,一些基督教堂称“皈依”的犹太人也应该被划入这一群体,但在一些程度上被限制。弗里德兰德称这些都使得大屠杀富有独特的性质,因为其反犹政策被实施时,没有遇到任何干预,如在现代社会中工业组织、小微企业、宗教团体或其他利益集团、游说组织的抗议。[25]

意识形态与尺度

其它的种族灭绝主义是实用性的,即占领土地,控制资源。以色列历史学家耶胡达·巴尔称:

大屠杀的基本动机是纯粹的意识形态,植根于纳粹的幻想世界,即犹太人密谋控制世界,反对雅利安的征途。这样的屠杀行动是完完全全来自神话、幻想、抽象、非实用性的意识形态,是空前绝后的——而它的执行却是十分理性,十分实用主义的。[26]

德国历史学家埃伯哈德·杰克尔在1986年写道了大屠杀的独特性质:

从来没有一个有责任心的国家领袖使用其权威,来决定并宣布某个特定人群,包括所有年龄段、妇女、儿童、婴儿,都应该被迅速地清除掉,并使用了整个国家一切可能的力量来执行这种暴行。[27]

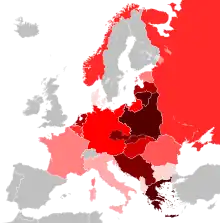

1939年中东欧有700万犹太人,其中500万犹太人在那里被屠杀,其中包括波兰占领区的300万,以及苏联的100万人。数以万計的犹太人死在了荷兰、法国、比利时、南斯拉夫、希腊。萬湖會議召开是为了谋求最终解决方案,纳粹在此试图将屠杀扩散到英国,以及其它中立国家,如爱尔兰、瑞典、土耳其、葡萄牙、西班牙。[28]

有三到四个犹太裔祖父母的人都被杀无赦。在其它种族灭绝政策中,人们可以通过改宗或同化来躲过一劫。这对于犹太人来说不适用,[29]除非他们的祖父母在德意志第二帝國建立之日(1871年1月18日)前放棄猶太教。所有有近期犹太亲属的人,都會在納粹的控制区遇害[30]。

集中营

使用毒气室、进行系统化的种族灭绝行动是大屠杀的一个特征,这是在历史上空前绝后的。从来没有一个地方如此地公开地进行大肆处决。这些灭绝营包括奧斯威辛集中營、海乌姆诺灭绝营、貝爾賽克滅絕營、 馬伊達內克滅絕營、索比堡滅絕營、特雷布林卡滅絕營、玛丽·特罗斯特内兹灭绝营、亚塞诺瓦茨集中营。

人體實驗

纳粹屠杀的另一大特点大量使用人类作为“医学”实验品。劳尔·海尔堡(Raul Hilberg)的文献指出「就纳粹党员人数来说,德国医生较之其它专业更加高度纳粹化。」他们在奥斯维辛集中营、达豪集中营、布痕瓦尔德集中营、拉文斯布吕克集中营、萨克森豪森集中营等地进行人体实验。[31]

最为臭名昭著的是奥斯维辛集中营的约瑟夫·门格勒医生。他将实验对象放入压力室,在他们身上做药物实验、冷冻实验,通过向儿童眼睛里注射化学品以改变其颜色,以及其它各种截肢等手术。[31]他所做的一切已经不可能被全部知晓,因为档案被送往威廉皇家学院,后被奥特马尔·冯·费许尔医生销毁。[32]幸存者在之后讲述了相关的噩运。

他在罗姆儿童身上进行了大量的实验。通过给孩子们糖果和玩具,他将孩子们带到毒气室裡。孩子们会叫他“门格勒叔叔”。[33]维拉·亚历山大是奥斯维辛集中营的囚徒,负责照料50对罗姆双胞胎,他回憶道:

我记得一对特别的双胞胎:吉多和艾娜,大概四岁。一天,门格勒将他们带走。当孩子们回来时,情况十分恐怖:俩人背靠背地被缝在了一起,好像连体双胞胎那样。伤口出现感染,不停地流脓。孩子们昼夜哭喊。他们的母亲——我记得她名叫斯特拉——给孩子们注射了吗啡,以便帮他们了结痛苦。[34]

发展与执行

起源

耶胡达·巴尔、劳尔·海尔堡、路西·达维多维奇认为自中世纪以来,德国社会和文化就充斥着反犹主义,而纳粹死亡营与中世纪少數族群迫害有意识形态上的直接联系。[36][37][38]包括馬丁路德也是反猶主義的推手。[39][40]

十九世纪下半叶,休斯顿·斯图尔特·张伯伦和保罗·迪·拉加尔德在德国和奥匈帝国推动了民族主义(Völkisch)运动。这个运动使用了一种伪科学,即使用从生物学角度出发,将犹太人视为与雅利安民族征服世界的对头。[41] 民族主义运动袭承了基督教反犹观点,但不同的是,后者将犹太教视为一种宗教,而民族主义运动则将犹太人视为一个民族。[42]

1895,在德意志帝国议会前,民族主义领袖赫尔曼·艾尔沃特称犹太人是「掠食者、霍乱杆菌,出于德国人民的利益应该清除他们。[43]」1912年,泛德意志联盟领袖海因里希·克拉斯在他的畅销书《如果我是皇上》(Wenn ich der Kaiser wär)中呼吁应取消所有德裔犹太人的国籍,将其打回外侨(Fremdenrecht)身份[44]。克拉斯同时呼吁,犹太人应该排除在一切德国生活之外,不许拥有土地、担任公职、或从事新闻、金融、自由职业等工作。[44]克拉斯将犹太人定义为任何在1871年德意志帝国成立之日皈依犹太教的人,或是有一个犹太祖父母的人。[44]

在德意志帝国,民族主义及其种族主义的伪科学十分普遍,被受到良好教育的专业阶层广泛接受,[45]特别是在民族不平等的意识形态上得到认可。[46]虽然,民族主义党在1912年的议会选举时遭到失败,但反犹主义被所有主流政党所袭承。[45]1920年,作为民族主义运动的衍生派系——纳粹党成立了,并将他们的反犹主义传承了下来。[47]就一战后德国的局势,德国历史学家汉斯·莫姆森在1986年的稿件中写到:

如果某人坚持以孤立的角度来强调无可争辩的重要关系的话,那么从希特勒的世界观到奥斯维辛的产生过程上,他不应该过度牵强,因为前者的态度绝不是什么原创之举... 对犹太人的灭绝政策不是一朝一夕的,也不是希特勒和他的同党们的专利。从纳粹党那边可以顺藤摸瓜到「德国种族保护和反抗联盟」那里,后者则由泛德意志联盟赋予了生命。[48]

19世纪末、20世纪初期,德国的科学技术迅猛发展,加之国家福利的不断提升,乌托邦就要实现的气氛在社会上广为流传。[49]于此同时,种族主义、社会达尔文主义、人种改良世界观宣称一些人种在生理上优于另一些人种。[50]历史学家迪特列夫·克特称“浩劫”不单单是源自于反犹主义,而是一种“激进的累积”,是“许许多多小支流”汇集成为“大江”,并最终导致种族的灭绝行动。[51]在一战后,战前的乐观主义让位给了幻灭,即德国官方发现许多社会问题无法解决,不得不强调留存生理上“优良”的种族,让另一些“低劣”的灭绝。[52]

大萧条所带来的经济问题使得许多德国医疗机构鼓吹以安乐死讓那些生理與心理上「無可救藥」的人先死去,用省下來的钱来救济尚存希望的患者。[53]在1933年纳粹政府上台时,德国社会也出現了相對應的政策:拯救“有价值的”种族,消灭“可憎的”社会渣滓。[54]

希特勒将自己对犹太人的仇恨进行了公开化。在他的著作《我的奋斗》中,他预示了自己的打算:将犹太人从德国政治、学术、文化等领域驱逐出去。他没有提到自己要屠杀他们,但据报道称希特勒在私底下将自己的企图表现的更加赤裸。早在1922年,据说他与當時擔任記者的前少校軍官——约瑟夫·黑尔(Joseph Hell)谈及自己的观点:[55]

一旦我掌了权,我的首要任务将是灭除犹太人。只要能力许可,我就把绞刑架称排地架起来——比如,从玛利亚广场一直架到慕尼黑——只要交通许可的话。然后,这些犹太人将不分老幼地被绞死,并一直挂在那里,直到尸体变臭为止;只要卫生条件允许,他们将一直被挂在那里。一批被取下,另一批就立即跟上,直到慕尼黑的最后一个犹太人断了气为止。其它城市也要如此效法,精确地统一方式,直到全德国都将犹太人清除干净为止。

莫姆森称在德国有三种类型的反犹主义:[56]

人们应当区分德国保守派的文化反犹结症——其主要在德国军官和政府高层中流传——反东方犹太主义,以及民族主义的反犹情结。保守派的功能各异,正如舒拉米特·霍尔科夫所指出的那样,是一种“文化符号”。这种德国反犹主义在日后起了重要作用,使得功能性精英回避了反犹运动的影响。因此,对于犹太人受到迫害一事上,帝国政府中的将军、政党领袖无一人出面干预。这在希特勒对苏联发动的“种族灭绝战争”来说再适用不过。

在德国,另一种反犹保守势力是罗马天主教,它的冷漠导致教徒们对不断升级的大迫害无动于衷。天主教最著名的抗议是针对安乐死的,而就大屠杀而言他们竟然一声不吭。

第三種,也是最残忍的反犹主义是所谓的民族主义反犹运动,或种族主义;它强烈鼓吹使用暴力。不管怎样,人们必须注意,甚至是在1938-1939年间,希特勒都一直通过使用移民的方式来排斥德国犹太人;此时,并没有出现明确的屠杀概念。然而,这并不意味着纳粹在其它地方吝惜下狠手,侵犯犹太人、犹太商铺、机构,这些都是明摆着的。然而,直到战争打响的第二年,正式的屠杀活动才浮出水面。这是“预留”计划失败之后跟进的。当然,这并不代表上述方案没有包含致命因素。

法律压制与移民出境

| 一个有尊严的国家在任何尺度上都不能允许将最高级别的活动让位给异族出身的种族……就异族出身人种对比大众人口来说,允许前者的过高比例等同于接受另一种族的优越性,这是必须被推翻的。[57] | ||

| ——1933年4月27日,《德意志汇报》 | ||

自第三帝国诞生之日起,纳粹領袖們就鼓吹创立一种「民族共同体」制度,後來纳粹政權将国民分成两大类,一类是「民族同志」(Volksgenossen),属于民族共同体的一份子;另一类是「社会异类」(Gemeinschaftsfremde),他们不是民族共同体的成员。纳粹将打压对象分为三类:一种是“种族”敌人,如犹太人、吉卜赛人,他们因为“血统”的关系被视为敌人;政治上的异议分子,如马克思主义,自由主义者,基督徒和反动派,他们被视为叛逆的“民族同志”;道德堕落分子,如同性恋、懒汉、惯犯等,也被列为叛逆的“民族同志”当中。[58]后两部分人被送进集中营进行“再教育”,以将其最终转化为民族共同体的成员。有许多道德堕落分子被视为“基因低级”而不得不接受绝育。[58]

根据定义来讲,“种族”敌人如犹太人永不可归入民族共同体当中;他们必须完全从社会中清除出去。[58]德国历史学家克特写道纳粹党的“目标是建立乌托邦式的民族共同体,进行全方位的警视监督,所有试图反抗的行为,或类似的迹象、意图,都将受到残酷的打击。”[59]克特引用了1944年《社会异类办法》(Treatment of Community Aliens)中的一些资料,揭示了纳粹的些许社会政策:「公民…表明自己的努力无法达到国家社会的最低要求的话,将会被置于警视监督之下,如果这样都不能奏效的话,就把他们送入集中营。[60]」

在1933年3月的帝国议会选举当中,纳粹强化了对敌手的暴力措施。他们与地方当局一道设立法外集中营,关押异议人士。1933年3月9日,达豪集中营率先上线。[61]集中营最初是用来关押共产党人和社会民主党人用的。[62]其它的早期监狱——如冲锋队和党卫队的地下室、仓库——在1934年中期被加固,在城外改建成营地,由党卫队集中管理。这些营地最初是用来清除那些不愿服从民族共同体的德国恐怖分子用的。[63]这些被送入营地的包括“可教育”的分子,即可能被归入“民族同志”的人,和“生理堕落”的人,后者将处以绝育,并被永久关押;之后,营地多采取苦役,即不停地劳动,直至疲劳倒地为止。[63]

整个1930年代,犹太人在法律、经济、社会权益上都受到了越来越多的限制。以色列历史学家弗里德兰德写道,在纳粹看来,德国的力量来自“血统的纯正和神圣的德国土地。”[64]1933年4月1日,一个次全国反犹集会进行抵制犹太商货运动,原计划持续一周,但由于缺乏大众支持,进行了一天后就不了了之。1933年,一系列包涵雅利安人字眼的法案被通过,将犹太人从关键职位上排除出去:如第三帝国的第一道反犹主义法案——《专业行政工作恢复法案》以及《医师法》(Physcians' Law)、禁止犹太人拥有农庄,或从事农业工作《农业法》(Farm Law)等。

犹太律师也被停职,在德累斯顿,犹太律师和法官被拖出办公室,并被殴打。[65]在前总统保罗·冯·兴登堡的要求之下,希特勒颁布特令,准许一次大战的犹太裔老兵、或有父子服役过的公务员留在其职位上。希特勒在1937年取消了这项特令。根据《预防学校人数过多法案》(Law to Prevent Overcrowding in Schools),犹太人被学校和大学开除,不能参加新闻报社协会,拥有报社,或成为报社编辑。[64]

在1933年7月,《遗传疾病后裔防治法》强迫对“劣种人”进行生理绝育。这种优生政策催生了200多个「遗传健康法庭」,有超过400,000人被迫绝育。[66]

1935年,希特勒颁布了《纽伦堡法案》,其中的《德国血统和荣誉保护法》(Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen Ehre)即禁止犹太人与“雅利安人”结婚或发生性行為,剥夺犹太人的德国国籍和国民基本权利。就“血统法案”而言,希特勒解释称其“试图通过法律途径解决这一问题,如果失败的话就将问题交由纳粹党,启用最终解决方案。”[67]「最终解决方案」是纳粹对屠杀犹太人的委婉语。1939年1月,他在公开演说中称:“如果犹太人在欧洲内外的跨国金融再次得逞,将国家拖入另一场世界大战的话,那么结果将不是全球的布尔什维克化或是犹太人的胜利,而是他们在欧洲的灭绝之日。”[68]该演讲被1940年的纳粹宣传电影《永远的犹太人》引用,其目的是提供一个从欧洲清除犹太人的理性蓝图。[69]

最早逃離納粹迫害的是犹太人中的知识分子,如哲学家瓦尔特·本雅明於1933年3月18日逃到巴黎、小說家利翁·福伊希特万格則去了瑞典、指挥家布鲁诺·瓦尔特也被警告若於柏林爱乐乐团演出,該建築將會被縱火,因此4月6日的《法兰克福报》報導了瓦尔特和他的同事奥托·克伦佩勒被迫流亡的訊息,寫述民众的情绪已经被「犹太艺术清算者」所挑起,而政府也無法保护他们的安全[70]科學家阿尔伯特·爱因斯坦也被威廉皇家学院和普鲁士科学院开除,国籍也被取消,他於1933年1月30日访问美国,後再前往比利时奥斯滕德,從此也再無踏上德國領土,他称这些迫害事件是「集體性的神經病」。[71]当德国于1938年吞并奥地利时,西格蒙德·弗洛伊德和他的家人从维也纳流亡英國。扫罗·弗里德兰德写道当普鲁士艺术学院的荣誉主席马克斯·利贝曼辞职时,没有一位同事表示出一丝的同情,两年后,当他去世时,依然在亡命天涯。1943年,当警察抬着担架来到他85岁、卧床不起的遗孀那里时,后者通过服用过量的巴比妥酸盐来一眠不醒,以免被他们带走。[71]

水晶之夜(1938)

水晶之夜又名「碎玻璃之夜」。1938年11月7日,犹太青年赫佐爾·格林斯潘在巴黎暗杀了德国外交官恩斯特·冯·拉特。[72]这起事件成了納粹政府用來跳脫針對以法律迫害犹太人的範圍,將其升级为大规模物理性冲突的借口。其所聲稱的「公愤」实际上也是纳粹政府在背后煽动、由冲锋队执行的一波迫害行动,范围包括德国、奥地利、苏台德区。[72]这些迫害行动被称之为「水晶之夜」(The "Night of Broken Glass,意為碎玻璃之夜,指被打破的猶太商店櫥窗玻璃有如水晶)或「十一月迫害」。犹太人遭到袭击,他们的財產被洗劫,超过7,000个商铺和1,668座犹太教堂(幾乎是德国境内的全部教堂)被扫荡。

官方公布的死亡人数为91人,事实上应该远高于此。30,000人被送往集中营,包括达豪集中营、萨克森豪森集中营、布痕瓦尔德集中营、奥拉宁堡集中营[註 2],他们被关押数週后被释放,前提是答应在近期离开德国,或将财产上交纳粹党。[73]1938年11月11日,納粹政府通過了《犹太人持有武器禁令》(Verordnung gegen der Waffenbesitz der Juden),禁止犹太人持有枪支或其武器。[74]犹太人被集体要求赔偿迫害所造成的财物损失,价值将近几十万德国马克,并要缴纳超过十亿马克的“赎罪税”。[72]在这一轮迫害之后,犹太出境移民加速,而在德国的犹太公共生活不复存在。[72]

重新安置与驱逐出境

在战争打响之前,纳粹考虑过将徳裔犹太人从欧洲驱逐出去。希特勒曾於1938年同意了将数以千计的犹太人趕出德國的「沙赫特計畫」(Schacht),標誌了在當時德國政府還未進行系統化的屠杀行動。[75][註 3]

有的计划试图将犹太人送往前德国殖民地重新安置,如坦噶尼喀、西南非,以便帮助收复因《凡爾賽條約》而失去的這些地區。然而这一计划被希特勒否决,他表示絕不能让「沾有德国英魂鲜血的土地被德国最大的敌人所玷污。」[76]另外還有其它外交策略尝试将犹太人送往其它地区,如前英法殖民地。[77]幾個被考虑过的地點包括英屬巴勒斯坦[78]、羅德西亞[79]、埃塞俄比亚[78]、法屬马达加斯加[78]、澳大利亚[80]等地。

在上述地区中,马达加斯加的讨论最为激烈。萊因哈德·海德里希称這項「马达加斯加计划」是“地域性的最终解决方案”,该地位置偏远、岛上的环境恶劣,容易導致死亡。[81] 1938年,计划被希特勒批准,重新安置计划由阿道夫·艾希曼的部門进行执行,并于1941年大屠杀开始时终止。回头看来,虽然计划最终不了了之,但它却为大屠杀在心理上铺垫了道路。[82]1942年2月10日,「马达加斯加计划」被宣布废止。德国外交部的官方解释是由于与苏联的战争爆发,犹太人将会被“送往东方”。[83]

納粹政府還有提出一些另類方案,如将欧洲犹太人轉送到西伯利亚地區。[84]在纳粹的重新安置计划中,巴勒斯坦是唯一一个有了顯著成果的地区。1933年,德国犹太人复国主义联盟與纳粹政府达成了《哈瓦拉协定》,60,000名徳裔犹太人將从德国送往巴勒斯坦,并得到了一亿美元的转移款项,然而此計划因二戰爆發而不了了之。[85][86]

在波兰

| 我的唯一要求就是让犹太人消失。 | ||

| ——汉斯·法郎克,波蘭總督府首長[87] | ||

納粹德国於1939年入侵波兰,几世纪以来,波兰處處都有犹太人居住,在德軍入侵当时约200万人,占人口总数的9%左右,這加強了德國解決「猶太人問題」的急迫性。

海德里希建议将主要城市中所有波兰裔犹太人送入隔离区,让他们为德国军工服苦役。隔离区处在城市铁路交汇处,海德里希表示這將更容易控制(猶太人),并(方便)之后將他們处理掉。[88]艾希曼後來在1961年被以色列法庭问询時,他表示之后的「处理」就是「物理性的屠杀」。[89]

9月,希姆莱任命海德里希为党卫队国家安全部的部长。这个部门有七个机构组成,包括黨衛隊保安處和盖世太保。[90]他们负责监督党卫队在波兰的工作,并执行海因里希报告中处置犹太人的方案。第一次有组织的屠杀为「坦能堡行動」,由自卫團执行。犹太人之后被赶入遍佈於波蘭總督府的中心地带隔离区,由弗里茨·紹克尔管理的帝国劳动部監督服苦役。数以千计的人因虐待、疾病、饥饿、精疲力尽而倒毙,但至此仍没有出现系统化屠杀项目。但毋庸置疑的是,纳粹将服苦役作为了一种灭绝方式,甚至有了專有名詞——“死于苦役”(Vernichtung durch Arbeit)特指此事。

很明显,到1941年时,党卫队領導層已经决意要着手制定政策來屠杀所有德軍佔領區内的犹太人。在当时,纳粹统治内部对此仍有反对声音,而该反对声音是出于经济上的考虑,而非出於人道考量,如身兼空軍總司令和經濟部長的赫尔曼·戈林元帥即是主要的反對者之一,當時他負責統籌德国的所有军工事务與经济部门,认为在德軍入侵苏联前,波蘭總督府内数量庞大的犹太劳工(超过100万壮劳力)弥足珍贵,浪费可惜。

波兰总督府和卢布林保留地(尼斯科计划)

1939年9月28日,德国以《苏德互不侵犯条约》和蘇聯達成協議,控制了波蘭卢布林地区以及瓜分了立陶宛[91],之後根据「尼斯科计划」建立了卢布林保留地。保留地由阿道夫·艾希曼设计,后者负责将德国、奥地利、波希米亚和摩拉维亚保护国等地区的犹太人驱除干净。[92]三周后的1939年10月18日,他们将第一位犹太人送往卢布林地区。第一列满载犹太人的火车从奥地利、波希米亚和摩拉维亚保护国驶出,[93]到1940年1月30日,总计有78,000名犹太人从德国、奥地利、捷克斯洛伐克转送到卢布林。[94]1940年2月12和13日,波希米亚犹太人被送至卢布林保留地,使得波西米亚地方官弗朗茨·許威德-科堡首先宣布他的省份“没有犹太人了”。[95]1940年3月24日,戈林暂停了「尼斯科计划」,并在4月底将其完全放弃。[96]在尼斯科计划被终止时,总计有95,000犹太人被送往尼斯科,其中有很大一部分人在中途因饥饿而死。[97]

1940年7月,维持波兰总督府庞大的人群变得越来越困难,希特勒暂时叫停了安置计划。[98]

1940年10月,大區長官约瑟夫·布克尔和罗伯特·海因里希·瓦格纳督办了「布克尔行動」(Operation Bürckel),将犹太人从他们的省份和被帝国兼并的阿尔萨斯-洛林地区赶入尚有余地的法国。[99]只有混血的犹太人没有被驱逐。[99]1940年10月22-23日晚,有6,500名犹太人被布克尔行动驱逐,并仅仅给予了至多两小时的警示时间,就被押解起来。9辆满载犹太人的列车在“没有对法国官方有任何告知”的情况下长驱直入,后者对此怏怏接受。[99]被安置人员不得携带任何物品,财物则全被德国官方没收。[99]德国外交部长约阿希姆·冯·里宾特洛甫则将维希政府的抗议以“最为拖拉的方式”进行处理。[99]结果,被布克尔行动驱逐的犹太人被维希政府拘禁在环境恶劣的居尔(Gurs)收容所、里韦萨尔特营、米勒斯营,等待机会返回德国。[99]

1940到1941年间,在德控波兰地区对犹太人的屠杀行动不断,将犹太人向波兰总督府的输送持续。德国,特别是柏林地区的犹太人清除工作直到1943年才完全告终(在此期间,许多犹太人可以通过躲避来苟延)。到1939年12月,总计有350万犹太人被送入拥挤的波兰总督府地区。

德國盟國及其占领区對猶太人的政策

1940年,德国佔領了丹麥、挪威、荷兰、卢森堡、比利时、法国;1941年,德国及其盟友又佔領及肢解了南斯拉夫、希腊。反犹主义被输送到这些国家中,并根据当地政治局势的不同而在程度和节奏上有所不同。犹太人被迫离开经济和文化生活,并受到各种苛刻律令的压制,但在1942年之前,大规模的物理驱逐还没有开始。德國的傀儡政權維希法国积极配合对法裔犹太人的迫害。德国的盟友意大利、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚、芬兰也受到相应压力,被迫制定反犹政策,但在绝大多數情况下,直到被催促时才执行。在战争中,有900名犹太人、300罗姆人从贝尔格莱德的班吉卡(Banjica)集中营逃离,这主要是由塞尔维亚共产党人、保皇党人和其它抵抗运动者组织的。德國及義大利的傀儡政权克罗地亚獨立國则积极自发地迫害犹太人,并与1941年10月10日颁布了《将犹太财产和公司国有化法令》。

意大利

| “ | 我根本一點都不相信愚蠢的反猶理論,制定種族法的原因只是政治因素而已 | ” |

| ——貝尼托.墨索里尼,義大利首相[100] | ||

在希特勒德國的壓力下,意大利首相墨索里尼在1938年時就制定了針對意裔猶太人的意大利種族法。儘管如此,意大利國內的反猶情緒比納粹德國低很多,因此對於當時猶太人來說,意大利控制下的地區比德國控制下的地區更安全[101]。意大利也有集中營供猶太人,但法西斯黨政府只將他們當作政治犯看待,集中營的猶太人享有基本的生活質素和建立組織的自由[102],和德國的集中營完全是天壤之別。1941年克羅地亞獨立國在南斯拉夫的廢墟中建立後,大量猶太人為躲避克羅地亞東部的德國駐軍和烏斯塔沙政權逃亡去意大利直接控制的地區(烏斯塔沙不能在亞得里亞海沿岸地區部署任何軍事組織),而且克羅地亞是意大利的保護國、所以只能聽命其宗主國,意大利駐軍知道烏斯塔沙的種族滅絕行為因此有向猶太人提供保護。德國外交部長里賓特洛甫曾向墨索里尼抱怨說:“意大利軍方……缺乏對猶太人問題的正確理解。”[103]

烏斯塔沙的恐怖統治及迫害包括猶太人在內的種族加劇了抵抗運動的勢力。1941年8月意大利王國決定重新將克羅地亞獨立國西部軍事化,並派兵去鎮壓南斯拉夫游擊隊,意大利軍隊也順便關閉了兩個集中營,被關閉分別是亞多夫諾集中營[104]和帕島集中營[105],因為這些集中營過於反人類和不人道。位於維泰茲的一所集中營會有意大利外交代表探訪並查找有沒有意大利公民在集中營,如果有該名受害者會受到保護。同樣地在意大利控制下的阿爾巴尼亞王國、希臘國、黑山省及法國意佔區的所有猶太人皆受到保護[106]。直到1943年9月意大利投降後,本土及其佔領地被德國接管,對意大利保護下的猶太人的迫害正式開始。

匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞和芬蘭

匈牙利早在1920年由霍尔蒂攝政成立時就立了一些對匈牙利裔猶太人不平等的政策,直至1944年匈牙利因企圖和盟軍停戰而被德國佔領時,匈牙利國內的猶太人並未受嚴重的迫害。1944年匈牙利箭十字黨政府開始運送猶太人到德國集中營。

羅馬尼亞是其中一個積極迫害猶太人的德國盟友。1940年總理安東內斯庫上台執政後,法西斯組織鐵衛團開始在國內大量迫害猶太人,即使鐵衛團在41年因政變失敗而被安東內斯庫總理消滅也未停止。羅馬尼亞軍隊在苏德戰爭時期在敖德薩及雅西屠殺了大量猶太人(1941年敖德薩大屠殺)。1942年夏羅馬尼亞政府開始大量運送猶太人去德國及德國佔領地的集中營。

保加利亞於1941年有針對猶太人的政策,在德國壓力下,保加利亞政府運送居住在保加利亞佔領區的猶太人去特雷布林卡滅絕營。1943年,在東正教教會抗議下,保加利亞沙皇鮑里斯三世停止了運送猶太人去德國集中營。

1942年芬蘭在德國壓力下運了150-200名非芬蘭裔猶太人去德國,在民眾反對下,最終芬蘭政府只運了8名非芬蘭裔猶太人去德國集中營,只有一名在戰後活下來。

集中营与劳改营(1933–1945)

第三帝国於成立之初即創建了集中营。起初,集中营只用於关押犯人,儘管死亡率高达50%,但并非专用于屠杀。1939年后,集中营越来越多地处死犹太人、战俘,或让其苦役、不给饭吃、虐待等等。[107]据估算,德国在欧洲占领地建立起约15,000座集中营。[108][109],直至1942年,德國僅在波兰境內就建立了6所專司大規模屠殺的大型集中营。新集中营主要关押犹太人、波兰知识分子、共产党人、罗姆人、辛特人。这些囚犯通过铁路运送,其恶劣的环境导致许多人还没到目的地就一命呜呼。

苦役是一种系统化的灭绝政策——囚犯会被处以苦役、劳动致死,或是竭力工作后,被送往毒气室或枪决。[110][111]奴隶们会被用于军工制造,如在米特堡-朵拉集中营生产V-2火箭,或是茅特豪森-古森集中营生产其它武器。

进入时,一些集中营为囚犯印制臂章。[112]劳力的工作时间表为12-14小时轮替制。有时,囚犯们的点名就需要几个小时,导致许多人暴晒致死。[113]

隔离区(1940–1945)

在入侵波兰后,纳粹设立了犹太隔离区,囚禁犹太人和一些罗姆人,并最终将他们送往灭绝营。1939年9月29日,海德里希在给别动队头子的信中命令建立委员会。[114]每个隔离区由一个犹太委员会(Judenrat)管理,德方任命犹太社区领袖,后者负责隔离区的日常运转,包括分发食物、水、取暖、设立庇护所等。委员会的基本策略是将损失最小化,与纳粹合作,接受日益残酷的虐待,恳求更好和更仁慈的待遇。[115]委员会被要求安排人员,将他们送到灭绝营去,[116]因此,在制定下一批离去的人员列表时,每一位犹太委员会成员都面临着勇气与品质的考验。犹太委员会成员尝试了拖延、贿赂、阻挠、求情、辩论等各种方式,直到逼不得已为止。有的如哈伊姆·卢特考斯基认为他们的责任是拯救“能夠”被救援的犹太人,這也意味著有部份人也將不得不被牺牲掉;反之,也有信仰邁蒙尼德思想的猶太人坚持除非有犹太人犯了重罪,否则一个人也不交出去。舉例來說,利沃夫的犹太委员会领袖约瑟夫·帕尔纳斯博士拒绝為納粹编订名单,结果被後者所枪决。1942年10月14日,別廖扎的犹太委员会拒绝與納粹合作,全体成员自盡而亡。[117]

德方利用委员会的重要作用来对隔离区犹太人进行迫害的杀戮:一位官员强调“犹太委员会的权威必须在任何情况下得到支持和强化”,[118]“任何不服从委员会指令的犹太人都被视为破坏者。[116]」当双方合作破裂,如华沙隔离区的犹太抵抗组织取代了委员会的地位时,德国对局势失去了控制。[119]

华沙隔离区是最大的隔离区,有约380,000人;罗兹隔离区位列第二,有约160,000人。在现实中,隔离区人满为患,迈克·贝伦鲍姆将其形容为“缓慢、被动的谋杀”工具。[120]虽然华沙隔离区的人口占波兰首都总人口的30%,但它在面积上只占城市的2.4%,也就是说平均每个房间里住9.2人。[121]在1940到1942年间,饥饿与疾病,特别是伤寒夺取了数以成百上千人的生命。1941年,有43,000人在华沙隔离区丧命,[121]比例超过十分之一;1942年,有超过一半的人在特莱西恩施塔特集中營死亡。[120]1942年7月19日,希姆莱开始下驱逐令,三天后的7月22日,驱逐从华沙隔离区开始;在之后的52天、到12月12日为止,有300,000乘坐火车离开华沙,前往特雷布林卡灭绝营。很多隔离区一下子变为空城。1942年12月,波兰东南方的拉克瓦發生了首次的隔离区武裝起义。1943年時又有幾個規模稍大的隔离区也出现了类似的武装起义,例如华沙和比亞韋斯托克隔离区,但猶太人的抵抗很快地就被擁有压倒性优势的纳粹軍隊所镇压,倖存者不是被處決就是被送進滅絕營中。[122]

迫害(1939–1942)

二战中,一系列对犹太人的迫害在当地出现,有的受到了納粹德國的煽动,有的则是自发形成的。例如德國的盟友羅馬尼亞王國在1941年6月30日在境內的雅西爆發了大規模反猶迫害行動,約有14,000名犹太人被罗马尼亚居民和警察打死。1941年7月,波蘭耶德瓦布內境內的波蘭人在德方秩序警察的目睹下将300名犹太人关入穀倉、放火烧死,此前該地也另有40名犹太人被德国人处死。这些事件經過由波蘭國家紀念學院於2000至2003年透過考古学家和人类学家对遗骸的发掘考证而得知,也因此推翻了早期遇難者估計人數較多的傳聞。[123][124][125][126][127]1942年1月,德國另一位盟友匈牙利王國也在其佔領區諾維薩德內屠殺了3000名猶太人及塞爾維亞人,一些猶太人被匈牙利皇家陸軍運去德國在塞爾維亞救國政府的集中營。

杀人小队(1941–1943)

1941年6月,納粹德国進攻苏联,屠殺猶太人的行動進入了新階段。在德軍占领立陶宛后,大屠杀的规模加剧了。在年终前,立陶宛全国近80%的犹太人被殺害,約有220,000人罹難。[128][129]苏联领土在1942年早期被侵占,包括白俄罗斯、爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、乌克兰、以及列宁格勒-莫斯科-罗斯托夫以西的俄罗斯。这当中有约300万名犹太人,其中包括在1939年逃离波兰的人。

一些苏联被占领土上的当地居民对屠杀号召做了积极响应。[130]在立陶宛、拉脱维亚、和西乌克兰,当地居民从德国人一道积极参与对犹太人的屠杀活动。[130] 拉脱维亚人阿拉沙·科曼多是一个协助人员的例子。[130]在南方,乌克兰人杀死了约24,000名犹太人。[130]另外,拉脱维亚人和立陶宛人从他们自己的国家出去,跑到白俄罗斯那里杀当地的犹太人。乌克兰總督轄區则建立集中营,为波兰提供屠杀场所。[130]克罗地亚獨立國的法西斯組織——「烏斯塔沙」也积极执行迫害和屠杀,但归根到底是德国人组织和引导这些当地人参与大屠杀活动的。[130]

很多大屠杀在公共场所进行,这与以往相比有所不同。[130]目击证人称这些屠杀活动包含了当地人的参与。[130]别动队的屠杀活动常常以反游击队、打击土匪为理由,但德国历史学家安德烈亚斯·黑尔格鲁伯認為这不过是德軍的借口,这些在俄罗斯发生的事情完全符合“战争罪”和“反人类罪”的標準。[131]黑尔格鲁伯坚持屠杀220万手无寸铁的男人、妇女、儿童的种族主义意识形态毫无道理可言,而德国将军们称别动队在打击游击队的托词根本是在撒谎。[132]

德国国防军与党卫队在反游击队和反犹太人的工作中彼此密切合作。[133]在1941年中期,党卫队骑兵旅赫尔曼·菲格莱因在“反游击队”普里皮亚季沼泽地杀死了699名红军士兵,1,100名游击队员和14,178名犹太人。[133]在行动前,菲格莱因命令将所有犹太成年人枪决,尔后将妇女而儿童赶入沼泽地。在行动后,指挥德國中央集團軍後衛部隊的馬克斯·馮·許恩克多夫将军在1941年8月10日命令所有德国国防军後衛部隊在反游击队的任务上效法菲格莱因,并于1941年9月24-26日与党卫队一道在莫吉廖夫组织了联合演习,研究杀死犹太人的最佳方案。[133]演习的结果是警卫营第7连在一个叫金沙萨(Knjashizy)的小村子射杀了32名犹太人,军官们对此美名其曰称这是从人群中“筛查”游击队的方式。[134]第322营的战争日记上这样写道:

行动首先是在小村落中進行的「实战训练演习」(ernstfallmässig)。陌生人、特别是游击队员一个也没有找到。在筛查过程中,发现了13名犹太人,27名犹太妇女和11名犹太儿童。结果,13名犹太人和19名犹太妇女在与保安部隊的联合行动中被射杀。[134]

.jpg.webp)

根据他们在莫吉廖夫演习中学到的东西,一位德国国防军长官告诉他的部下:“有游击队的地方就有犹太人,有犹太人的地方就有游击队”。[134]在1941年11月24日的第24号令当中,第707师師長称:

犹太人和吉卜赛人...已经得到命令,犹太人必须从这片国度上消失,吉卜赛人也必须清除干净。执行“大尺度”的犹太人方案不会是集团军的任务。民政和警卫部队将会负责此事,除非白鲁塞尼亚的司令另有指令,或是他有剩余的特别部队,或是出于安全考虑必须进行集中处罚。当较小或较大的犹太人在中途被碰上,他们可以由分部清除,或是集中到临近村落的隔离区,交由当地的负责人或保安處来处理。[135]

德国历史学家尤尔根·福斯特是德国国防军战争犯罪方面的专家,他认为德国国防军在大屠杀上起了重要作用,並將罪过全部归结到党卫队上,因此将德国国防军视为被动的、不情愿的旁觀者是错误的。[136]海尔堡則認為别动队的指挥官们都是普通人,而绝大多数动手的是专业人士,有的甚至是知识分子。他们倾尽所学的一切技能,成为了高效的杀手。[137]

在苏联占领地的大规模屠犹任务由党卫队的别动队来完成,由海德里希统一指挥。1939年的波兰屠杀尚存局限,但如今却在规模上有所升级。别动队A队负责波罗的海地区,B队负责白俄罗斯,C队负责乌克兰北部和中部,D队负责摩尔多瓦、南乌克兰克里米亚,并在1942年负责高加索地区。[138]

奥托·奥伦多夫在审判庭上称:“别动队的任务是保护军队后防,屠杀犹太人、吉卜赛人、共产党人以及其它会对安全产生威胁的人员。”实际上,被害人基本上全是手无寸铁的犹太平民(在整个行动中,别动队连一个队员都没有牺牲)。到1941年12月,四分队给出的成绩分别是125,000人、45,000人、75,000人、55,000人——总计为300,000人——主要方式是在城镇外执行枪决或扔手榴弹。1942年4月6日是逾越节的第二天,别动队在乌克兰皮里亚京屠杀了1,600名犹太人[139]。

在苏联占领地上最为臭名昭著的是基辅外的「娘子谷大屠杀」,在1941年9月29-30日的单次行动中就有33,771名犹太人丧命。[140]军政府长官少将弗里德里希·埃伯哈特,南方集团军麾下的警察部隊總司令——弗里德里克·耶克尔恩和别动队C队司令奥托·拉施決意要消滅基辅内全部的犹太人。由党卫队、保安處和乌克兰当地警方执行杀戮。虽然第6集团军没有直接参与,但他们在将基辅犹太人赶出城镇,送入娘子谷上起了关键作用。[141]

周一,基辅的犹太人聚集在公墓,准备登上火车。由于人群庞大,大多数的男人、妇女、儿童都没有来得及知道怎么回事,就听到机枪响起,无处可逃。人们被一群士兵驱逐,然后被射杀。一位卡车司机描述道:

他们一个接着一个地放下行李,然后脱下大衣、鞋子、外套、内衣… 当脱干净后,他们被带到150米长、30米宽、15米深的谷中… 当他们到达谷底时,防护警察强迫他们躺在已经被射杀的犹太人身上… 尸体层层堆积。警方的射手过来,用冲锋枪射击他们的脖颈… 我看到这些射手站在尸体层上,一个接着一个地射杀着… 射手会踏着尸体,走到下一个人旁边,后者躺卧在地,射手对其行刑。[142]

1941年,希姆莱在明斯克目睹了100名犹太人在城镇外的沟内被射杀,他的副手卡尔·沃尔夫在日记中写道:“希姆莱的脸色变青。一块儿脑浆溅到他的脸上,他拿出手绢将脑浆擦掉,然后呕吐不止。”心情平復後,他向党卫队员训话,称执行任务时必须遵守“纳粹党的最高道德准则”。[143]

大屠杀的新方式

从1939年12月起,使用毒气作为屠杀的新方式。[144]起初,毒气罐被装置成筒形,放入密闭的货车中,用以处决疗养院中的精神病人。作为T-4行动的一部分,它被广泛用于波美拉尼亚、东普鲁士、波兰占领区等地。[144]在萨克森豪森集中营,能处决多达100人的大毒气车在1941年11月被使用,设备为发动机排气装置而不是筒形。[144]这些毒气车在1941年12月被海乌姆諾滅絕營采用,其它15个则被别动队用在了苏联占领地上。[144]这些毒气车由党卫队生产,并由党卫队国家安全部监督使用。毒气车杀死了约500,000人,主要是犹太人、罗姆人和其它种族。[144]这些毒气车被细心地监控着,在一个月的观察后,报告指出:“三辆车被使用了97,000次,没有出现一点故障。”。[145]

波兰总督府的漢斯·法郎克表示需要研发更加新型有效的屠杀工具,而不是简简单单对这些人执行枪决。“我们应该更进一步,设计一些办法来处决他们。” 这个问题时的党卫队实验出大规模毒气屠杀方式。克里斯蒂安·沃思(Christian Wirth)可能是毒气室的发明人。

萬湖會議与最终解决方案(1942–1945)

1942年1月20日,莱因哈德·海德里希在柏林郊区万湖主持了万湖会议,有15名纳粹领袖,把包括一些国务秘书、政府高官、纳粹党领袖、党卫队官员以及其它制定与犹太人政策相关的政府部位领导人。会议最初的目的是讨论“欧洲犹太人问题”的彻底解决方案。海德里希有意“在各个不同的占领地区规划出大规模屠杀. . . 作为希特勒下达的解决欧洲犹太人问题的答复……为了确保执行,必须让部委层级官僚知晓,并使其共同承担执行这项政策的责任。”[146]

艾希曼所作的备忘录副本被留存了下来,然而海德里希的指示是以“委婉语”的风格写成,因此会议上的真实用语无从知晓。[147]海德里希在会议上的意见表明将把犹太人转送至东方,代替之前的对外移民政策。这项政策不过是最终解决方案之前的一个临时计划,涵盖了1100万名犹太人,范围不但包括德国,而且包括了世界上的其它主要国家,如英国、美国。[148]解决方案是毫无悬念的:“海德里希明确说明在『最终方案』阶段,犹太人必须以苦役和大屠杀的方式全部歼灭。”[149]

官方称犹太人在波兰总督府有230万人,匈牙利有8.5万人,其它国家有110万人,苏联500万人,但200万依然在未被控制的领土上。这样,总计为650万。他们将会用火车送至地处波兰的「灭绝营」,然后立即被送入毒气室。在一些营地,如奥斯维辛营,可以劳动的就先留下,然后再杀。戈林的代表,埃里希·诺依曼博士则带走了一少部分人用于工业生产。[150]

反应

伊恩·克肖在他1983的著作——《第三帝国公众意见和政治异议》(Popular Opinion and Political Dissent in the Third Reich)一书中探讨了巴伐利亚纳粹时期的「日常历史」(Alltagsgeschichte)。[154]就巴伐利亚人的大多数态度来看,克肖认为最常见的态度是对犹太人的遭遇漠不关心。[155]克肖称大多数巴伐利亚人只是模糊地知道“浩劫”的存在,较之“犹太人问题的最终解决方案”来说他们更关心正在进行的战争。[155]克肖做了一个类比:“仇恨建造了通往奥斯维辛的路,但做铺垫的却是冷漠。”[156][157]

克肖的观点是巴伐利亚人就“浩劫”来说是冷漠的,并暗示德国大众也同样如此。这一观点受到以色列历史学家、纳粹德国大众意见专家奥托·德芙·卡尔卡(Otto Dov Kulka),和加拿大历史学迈克·凯特(Michael Kater)的批评。凯特坚持克肖淡化了公众的反犹情绪;纳粹德国时期,许多“自发的”反犹行动上演,是由于许多德国人参与的缘故,但将纳粹看成反犹主义的唯一源泉是错误的。[158]卡尔卡称大多数德国人的反犹情结比克肖《第三帝国公众意见和政治异议》中描写的更加强烈,而不是简简单单的“冷漠”,“被动服从”可以说是在美化德国人了。[159]

在研究犹太或德意志反纳粹统治问题上,德国历史学家克里斯托弗·迪珀在他1983的论文《德国抵抗运动和犹太人》(Der Deutsche Widerstand und die Juden)称绝大多数反纳粹民族保守主义者也是反犹主义。[158]迪珀写到民族保守主义“官僚就法律上对排斥犹太人一直到1938年都坐视不理。”[160]虽然迪珀注意到德国抵抗组织没有一个支持大屠杀,但他也提到民族保守主义者也没有打算在推翻希特勒后恢复犹太人的权益。[158]迪珀继续辩称,反对派“中大部分德国人... 认为“犹太问题”存在,应该得到解决...”。[158]

2012年的研究发现在柏林就有3,000个不同功能的集中营,在汉堡则有1,300个,研究员认为德国大众不可能对这种大事儿不可能不知道。[10]罗伯特·盖拉特莱认为德国民众从总体上来讲是知情的。盖拉特莱称,政府通过媒体公开了他们的计划,民众也都了然,只有毒气室除外。[161]与之相反的是历史证据显示绝大多数受害人在送入集中营之前,不知道等待他们的命运是什么,或是拒绝承认噩运;他们只是天真地认为自己不过是将被重新安置罢了。[162][163][164]

动机

德国历史学家汉斯·布海姆搜集了法兰克福奥斯维辛审判的迫害见证人资料,在1965年写成论文《命令与服从》(Command and Compliance)。文章提到屠杀犹太人和其他人时,命令并没有添加胁迫,执行该命令的是出于自由意志。[165]布海姆写道回避执行杀戮命令的机会“...不但随时出现,而且比人们所愿意承认的更加实际...”[165],并写道没有证据显示拒绝履行命令的党卫队员被拖入集中营或是被处决。[166]不但如此,党卫队规章禁止“无端的虐待”,希姆勒要求他的手下保持“风度”,虐待被认为是行为人极端残忍,或是期望突出表现自己是个非常热心的纳粹党员。[165]最后,他认为非犯罪倾向者施刑是因为他们愿意遵守团体价值,害怕被贴上“懦弱”的标签。[167]

大屠杀历史学家克里斯托弗·布朗宁于1992著书《普通人:预备警卫营101营和波兰的最后解决方案》(Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland),他在其中讨论了德国秩序警察预备营101营,该营负责将犹太人围捕,送往纳粹死亡营。预备营的服役者都是来自汉堡的中年男子,工人阶级出身。他们不适合执行军事任务,也没有在荼毒生灵上接受太多训练。司令员则为部下给出选择:如果他们觉得受不了的话,就可以不参加。绝大多数人没有拒绝——一个500人的营中只有15人选择退出。[168]根据米尔格拉姆实验,布朗宁认为营队的士兵们之所以杀人,是因为服从权威和朋輩壓力,而不是嗜血或是仇恨。该书的隐含意思是当环境是紧密团结的群体时,绝大多数人会服从权威,并被认为是合法的,虽然道德上感到令人憎恶——这一假说在米尔格拉姆实验中得到了详细研究。

俄国历史学家赛奇·库德里亚索夫(Sergei Kudryashov)对特拉维尼基党卫队集中营的守卫训练做了研究,后者负责为莱因哈德行动死亡营提供协助。一些特拉维尼基的守卫是红军战俘,他们自愿参加党卫队以脱离战俘营。[169]克里斯托弗·布朗宁在《普通人》(Ordinary Men)一书中写道,檢驗那些與德軍合作者(一般通稱「志願者」)的方式为态度上是否反共(当然也就等同是否反犹)。[170]他们中绝大部分是乌克兰、拉脱维亚、立陶宛的“志愿协助者”(Hilfswillige),即非徳裔的德国军人。[170]与布朗宁不同,库德里亚索夫则称他没有发现特拉维尼基志愿兵与反犹主义或纳粹主义有丝毫的联系,[170]许多人在被俘虏前都是共产党人。[171]虽然特拉维尼基守卫都没有特殊情结,但他们依然执行了党卫队虐犹的命令,而他们在虐犹上是“系统性的、没有理由的”。[171]虽然不是所有人都参加了行刑活动,但为莱因哈德行动死亡营服役的绝大多数人都杀了不少犹太人。[172]和布朗宁一样,库德亚斯绍夫辩称特拉维尼基人是普通人变刽子手的典型案例。[173]

特拉维尼基人(Trawnikimänner)在所有主要灭绝营都有部署,负责协助“最终解决方案”——这也就是训练他们的初衷。在那里,他们都积极参与了迫害犹太人的活动。[170][174]

灭绝营

| 灭绝营 | 死亡人数 | 位置(波兰境内) |

|---|---|---|

| 奧斯威辛 | 1,000,000[176][177] | |

| 貝爾賽克 | 600,000[178] | |

| 海乌姆诺 | 320,000[179] | |

| 亚塞诺瓦茨 | 58–97,000[180] | |

| 馬伊達內克 | 360,000[181] | |

| 玛丽·特罗斯特内兹 | 65,000[182] | |

| 索比堡 | 250,000[183] | |

| 特雷布林卡 | 870,000[184] |

在1942年间,除了奥斯维辛营以外,其它五个地点也被设立为灭绝营,用以执行莱因哈德计划。[185][186]其中两个,即海乌姆诺营[187]和馬伊達內克营已经被用作苦役营,后被改装、加入灭绝屠杀设备。三个新营被搭建了起来,单独为快速屠杀使用,即貝爾賽克营、索比堡营、特雷布林卡营。第七个营是白俄罗斯的玛丽·特罗斯特内兹营,也承担同样的任务。亚塞诺瓦茨营则负责解决塞尔维亚人。

灭绝营常常与集中营相混淆,如达豪集中营和贝尔森集中营。集中营主要在德国境内设立,负责关押囚徒、对纳粹敌人施行苦役(如共产党人或同性恋)。集中营也应该与苦役营区别开来,后者在所有德控区都有设立,负责对各种人士,包括战俘在内,施行苦役。所有纳粹营都遍布饥饿、疾病、疲劳,因而死亡率极高,但灭绝营是单独为大规模杀戮而设立的。

火车会开到一个叫做卸货场的地方,车上满载犹太人。他们被没日没夜地送过来,有时一天一次,有时一天五次…人们不停地从欧洲中心地区消失,他们来到同样的地点,对之前人们的命运毫无知晓。大批大批的人们…我知道在几个小时之内…他们中的90%都会被送入毒气室。

——鲁道夫·弗尔巴,曾在奥斯维辛集中营犹太人站台(Judenrampe)工作,1942年8月18日—1943年6月7日[120]

灭绝营由党卫队管理,但绝大多数的守卫是乌克兰、波罗的海辅助人员。普通德国士兵则被排除在外。

毒气室

集中营毒气室的人员都是由火车运送的。有时,火车直接开进毒气室,但通常先由营地医生对每个人进行筛检,将一小部分适合工作的拉出来做苦役。绝大多数人则被送入接待区,在那里脱光衣服、放下行李,交由纳粹没收,用以资助战争。之后,人们被赤身裸体地赶进毒气室。通常情况下,他们得到的告知是浴室或是「除虱滅蚤室」,门外的告示是“洗浴”或“桑拿”。有时,守卫会给他们发放一小块肥皂或毛巾,用以减轻恐慌,并提醒他们记住自己衣物存放的地方。坐车许久后人们喉咙干渴,提出要水喝时,被告知营地裡有咖啡等着,「赶快走,否则咖啡就凉了」。[188]

根据奥斯维辛营长鲁道夫·胡斯的供述,第一室可容纳800人,第二室可容纳1,200人。[189]当屋子装满人后,门就被关上锁死,齊克隆B从通气孔被送入室内,释放有毒的HCN,即氰化氢。室内的人会在20分钟内死亡,死亡的速度则与囚徒离通气孔的距离远近有关。根据霍伯(Höß)的观点,1/3的受害人是立即毙命。[190]党卫队医生约翰·克雷默(Johann Kremer)负责监视毒气释放,他作证称:“受害人的呼喊和尖叫可以从开口处听见,很明显,他们在为性命挣扎。”[191]由于毒气室常常人满为患,当开门处理时,受害人的姿势常常是半蹲着的,他们皮肤的颜色为粉色,有红色和绿色的斑点,有的嘴上口吐白沫,有的耳朵出血。[190]

之后,毒气被排出,尸体被移除(可能会用上4个小时),黃金假牙或蛀牙上的镶金会由懂得牙醫學的囚徒用钳子剥离,妇女的头发会被剪除。[192]毒气室的地面被清理,墙壁被粉刷。[191]这项工作由特遣队(Sonderkommando)负责,队员则为犹太囚徒。在第1、2号火葬场,特遣队员住在火葬场上方的阁楼裡;在第3、4号火葬场,他们住在毒气室中。[193]当特遣队员处理完尸体后,党卫队士兵对其进行抽查,确认所有的黄金都从受害人的嘴里剥离出去。如果发现有遗漏的,那么对其负责的特遣队员会被扔进火炉,以示惩罚。[194]

最初,尸体被放入深坑,盖上石灰。在1942年9-11月,希姆莱下令,尸体被掘出焚烧。在1943年早期,新的毒气室和火葬场被建造,以适应众多的人数。[195]

在特雷布林卡,我们所做的一大改进就是建成一次能容纳2,000人的毒气室,而之前的10个毒气室一次只能容纳200人。我们筛选人员的方式如下:奥斯维辛的两个党卫队医生负责检查到来的囚徒。囚徒在医生面前走过。能干苦工的就留在营中,其它的就被立即送往灭绝营。儿童和未成年人格杀勿论,因为他们无法劳动。在特雷布林卡,我们所做的改进是囚徒知晓自己的命运,而在奥斯维辛,我们努力地告诉他们这不过是个灭虱的过程罢了。当然,他们很快就知道我们的意图,便常常暴乱,惹出麻烦。妇女常常将孩子藏在衣服裡,当然,一旦被发现,我们就把孩子解决掉。根据要求,我们必须将这些工作秘密进行,但是焚烧尸体所产生的恶心臭气弥漫在整个地区,所有附近的居民都知道奥斯维辛在杀人。

——鲁道夫·胡斯,奥斯维辛营长,纽伦堡证词。[196]

犹太人的反抗

在《欧洲犹太种族的毁灭》[197]一文中,劳尔·希尔伯格写到:

犹太人对此所做的反应的典型特征是几乎完全没有任何抵抗。与德国纳粹的宣传形成了鲜明对比的是,对犹太人的反抗进行记录的历史文献,无论是毫不隐晦的直接描述还是委婉的间接记录都少之又少。在整个欧洲范围内,犹太民族并没有建立任何反抗组织,也没有任何武装行动计划和蓝图,甚至连心理战的计划方案都没有。这些犹太人完全是毫无准备、措手不及的。

… 按照德国纳粹对伤亡人数的统计,犹太人的武装反抗被弱化到微不足道的水準。

… 整个毁灭过程的一个很重要的组成部分取决于犹太人的参与度,从个人零散的单独的行为到群体的有组织的统一行动。

… 一些犹太人的反抗组织试图扭转大屠杀开始时整个犹太民族的无抵抗状态,这些反抗组织喊出了“不要做等待宰杀的羔羊”的口号。

… 一次在德国西部的一个监狱中,有人问掌握着两个死亡集中营的佛朗兹·斯坦格尔(Franz Stangl),他对犹太难民所做的回应是什么。佛朗兹·斯坦格尔说,直到最近他才读到了一本关于旅鼠的书,这本书让他想起了特雷布林卡。[198]

彼得·隆格里奇(Longerich)在他所做的一项重要研究中发表了类似的看法:“从犹太人的角度来看,他们几乎没有做任何抵抗”。[199]希尔伯格提到了犹太人历史上所遭受的迫害,以此来解释犹太人对这次大屠杀所表现出的服从态度:过去的几个世纪以来,犹太人在遭受迫害时一贯的做法就是向压迫者发出吁求,服从命令,以期能够避免使矛盾进一步激化,从而减轻犹太人所受到的伤害,一直忍耐,直到大屠杀结束。“在这些遭受压迫的岁月裡,太多的犹太人成为牺牲品。但是犹太民族总是能够重新站起来,就像一块岩石从退去的浪潮中再次崭露头角。犹太民族从未从地球上消失过。”他们只是“被历史的夹缝困住”,而且等他们意识到这是一个艰难的时期时,已经是很久以后的事情了。[200]

蒂莫西·斯奈德(Snyder)在讨论华沙犹太区起义这一事件时也表达了相似的看法,他指出,大规模驱逐发生之后,仅仅是在1942年7月到9月这三个月期间,犹太民族才达成一致意见,共同意识到武装抵抗的必要性。发源于犹太保守政治中心的被动性被抛弃,取而代之的是犹太人群体与战前的波兰政府达成让步协议从而取得了整体胜利。[201]到最大规模的武装反抗运动爆发时,也就是1943年爆发的华沙犹太区起义,只有少数波兰犹太人幸存。[199]

耶胡达·鲍尔以及其他历史学家争论说,犹太人的反抗运动不仅包括身体反抗,也包括任何使犹太人在充满屈辱和惨无人道的条件下重获尊严和人权的精神反抗活动。[202]

在每个犹太人聚居区,在每次大驱逐过程中,在每个劳工营地、甚至在死亡集中营中,反抗的意愿是强烈的,且以多种不同的形式表现出来。以所能够找到的为数不多的武器进行抗争,个人的反抗和抗议行为,在死亡的威胁之下寻找食物和水的勇气,让德国人无法实现其对犹太人的惊慌和绝望幸灾乐祸的无耻企图。

甚至于无抵抗也是一种抵抗形式。死的有尊严也是一种抵抗形式。抵抗残酷的让人绝望的邪恶力量、拒绝让自己被降低到和动物同等的水準、经受痛苦和折磨的考验、让摧残者比自己更早地进入坟墓,这些都是犹太人的抵抗行为。最后,仅仅是见证这些事件就是对最终的胜利所做的贡献。让自己存活下来就是人类精神的胜利。

——马丁·吉尔伯特。《大屠杀:犹太人的悲剧》[203]

希尔伯格争辩说,不能高估犹太人的反抗力度,也不能采用吉尔伯特对犹太人的反抗活动所做的无所不包的定义。“当相对孤立的或分散性的抵抗行为代表着典型的犹太人反抗行为,则德国人的衡量尺度的一个基本特性就被湮没了”,也就是说,对温顺无辜的人民所做的惨无人道的屠杀被美化成某种形式的战争。“反抗活动的高涨带来的另一个后果是,自认为自己才是真正的反抗者的犹太人对这一现象感到忧虑。如果英雄气概属于欧洲犹太群体中的每一个成员,则真正采取行动的少数犹太人的功绩就会在很大程度上被弱化。”最后,采取被动态度的大多数犹太人和采取积极行动的少数犹太人被混合在了一起,“这不仅是一种稀释形式,在一个谨慎而不愿抵抗的民族中组织抵抗运动会面临多种多样的问题,而这种混淆就遮盖了这些问题;这种混淆也回避了许多与这一群体相关的问题,包括该群体的思维方式以及生存策略。”如果不提及这些问题,就没有办法书写犹太人的历史。[204]

最著名的犹太人武装反抗活动就是爆发于1943年1月的华沙犹太区起义,在这次起义过程中,武器装备非常简陋的几千名犹太战士迫使SS陷入困境并持续四周的时间,但是随后这些犹太武装力量被远远强大于其的武装力量击溃摧毁。根据犹太人的叙述,在这次起义过程中,有几百名德国士兵被杀,而德国人却对外声称只有17名士兵被杀害,93名士兵受伤。根据德国纳粹的统计数字,有13000名犹太人被杀,57885名犹太人被驱逐。这次起义结束之后,紧接着,1943年五月,位于特雷布林卡死亡集中营的犹太人爆发了反叛运动,其中200名犹太人从集中营中逃出。他们制服并杀死了一些德国纳粹护卫,并放火烧了集中营,但是在这次反叛过程中,有900名犹太人被杀害,在600名成功出逃的犹太人中,只有40人在战争中幸存下来。两周之后,在比亚韦斯托克犹太区也爆发了起义运动。

九月份,在维尔纳犹太区爆发了一场短暂的起义。十月份,600名犹太囚犯,包括犹太苏联战俘,试图逃离索比堡死亡集中营。犹太囚犯杀死了11名德国纳粹党卫队长官以及一些集中营护卫。但是,这一行为被德国纳粹军队发现了,纳粹军队企图放火烧死这些犹太囚犯,结果集中营中的犹太人不得不在熊熊烈火中奔忙逃命。在这次逃亡过程中,牺牲了300名犹太囚犯。而那些幸存者要么在营地周围的矿场中丧生,要么重新被俘虏并惨遭杀害。大约只有60名犹太人成功逃离了集中营并加入了苏维埃党派。1944年10月7日,位于奥斯维辛的250名犹太特遣队队员(Sonderkommando)攻击了守卫,并用炸药炸了四号火葬场,这些炸药是三名女囚犯从附近的一个工厂中偷偷运出来的。在这次起义过程中,有三名德国纳粹守卫被杀死,其中一个被塞到了火炉中。特遣队队员试图发起一场大规模的起义运动,但是很快全部250名犹太特遣队队员都被杀害了。

据估计,在东欧,大约有20,000到30,000名犹太游击队员积极地同纳粹分子及其勾结者作战。[205][206]这些游击队员致力于与纳粹分子展开游击战和破坏活动,鼓动居住于犹太区的犹太人起义,并释放犹太囚犯。仅仅在立陶宛,这些犹太游击队员就消灭了将近3000个德国士兵。参加同盟军军队的犹太士兵多达140万人。[207]其中,大约40%的犹太士兵在苏联红军军队中作战。[207]在参加苏联红军队伍的犹太士兵中,大约200,000名犹太士兵在战争中牺牲。[208]在英国军队中,有一个犹太人组成的军队积极同纳粹分子作战,这个犹太军队是由5000名来自英属巴勒斯坦托管地的志愿者所组成的。在西部沙漠战役中,来自于特殊闻讯小组的以德语为主要语言的犹太志愿者组成了突击队,在前线后方对纳粹党实施破坏活动。

在被纳粹占领的波兰和苏维埃领地上,成千上万的犹太人成批逃离到沼泽地或森林中,或加入了游击队,尽管游击队组织并非总是欢迎这些犹太难民的加入。在立陶宛和白俄罗斯,有一个区域聚集着众多的犹太人,且这一区域也是非常适合游击作战的区域,在这里,犹太游击队拯救了成千上万的犹太难民,使其免遭屠杀的厄运。而对于生活于布达佩斯等城市里的犹太群体而言,就没有这样好的机遇了。但是,在阿姆斯特丹以及荷兰的其他地方,许多犹太人积极地活跃于荷兰反抗运动中。[209]蒂莫西·斯奈德写到,“华沙起义运动中的其他战士是1943年犹太区起义遗留下来的老兵。在这些犹太人中,大多数犹太人都加入到了波蘭家鄉軍中;其他一些犹太人加入到了人民军队中,或者甚至加入到了反犹主义的国家武装军队中。一些犹太人(或是犹太族裔的波兰人)已经加入了家乡军军队和人民军队。几乎可以肯定的是,参与了1944年8月的华沙起义运动并作战的犹太人的人数超过了1943年4月的华沙犹太区起义运动中的犹太人的人数。”[210]参加游击队仅仅是年轻健壮且愿意离开家人的犹太人的一种选择。许多犹太家庭更愿意死在一起而非被分离。

法国犹太人也非常积极地参加了法國抵抗運動,法国的抵抗运动对纳粹和法国维希当权者进行了游击作战,并且为横扫法国的同盟军提供了帮助,为同盟军提供了支持,包括解放法国的武装力量,和同盟军一起为解放许多被占领的法国城市而作战。尽管犹太人在整个法国人口中仅仅占到百分之一的比例,但是在法国反抗运动中,犹太人的人数占到整个反抗队伍的15%到20%。[211]犹太青年运动EEIF最开始时对维希政权表示了支持的态度,但是到1943年这项运动被当局禁止,这一组织中的许多成员又组成了武装反抗团队。犹太复国主义者也组建了犹太军队(犹太人的军队),这些军队在犹太复国主义的旗帜下参与了武装反抗活动,并帮助犹太人秘密地逃离法国。这两个组织在1944年合并为一体,并参加了解放巴黎、里昂、图卢兹、格勒诺布尔和尼斯的战斗。[212]

许多人认为大屠杀中的犹太人就像等待宰杀的羔羊,没有任何的反抗,但是这并非真实的情况——可以说这是完全错误的看法。在反抗运动中,我与许多犹太人并肩作战,密切协作,我可以告诉你们,他们敢于承担的风险远远超过我所愿意承担的风险。

——皮特·米尔伯格(Pieter Meerburg)[213]

对于绝大多数的犹太人而言,反抗运动只能采取延迟、逃避、协商、谈判等被动的形式,在可能的情况下,还可以采取贿赂德国官员的形式。纳粹分子强迫犹太人群体自行维持群体的治安,通过在德国建立德意志犹太人协会(Reichsvereinigung der Juden)和在被占领的波兰领地的城市犹太区中组建“犹太人委员会”(Judenräte)等组织,以此诱使犹太人采取贿赂德国官员的形式来逃避迫害。每当犹太人拿出贿赂用的财物时,德国军官就承诺做出让步,这使得犹太群体中的领导者在这种善意的妥协行为中越陷越深,使得犹太群体不可能做出奋起反抗的决定。犹太人大屠杀中的幸存者亚历山大·基梅尔(Kimel)写道:“居住于犹太区的青年人幻想与纳粹分子作战,我认为尽管存在着多种因素阻碍我们对此做出回应,但是最重要的因素是隔离和历史上形成的接受殉难的心理。”[214]

历史条件使得生活于欧洲的犹太群体形成了接受迫害和通过妥协和谈判来避免灾难的心理趋向,这是大屠杀过程中犹太人在很长一段时间内都未能做出反抗决定的最重要的因素,直到大屠杀接近尾声时,犹太人才做出了反抗行为。直到当犹太人口从500,000人锐减到100,000人时,华沙犹太区起义运动才兴起,直到这时,犹太人才明白进一步的妥协已经是不可能的了。保罗·约翰逊写道:

犹太人遭受迫害的历史长达一千五百年之久,在这场旷日持久的遭受迫害的历程中,犹太人形成的一种观点是,反抗只会带来牺牲,而不能自我拯救。犹太人的历史、犹太人的神学理论、犹太人的民间风俗、犹太群体的社会结构、甚至犹太人的语言词汇都造就了犹太人甘愿协商、甘愿付出、甘愿恳求、甘愿抗议,而不愿战斗的特点。[215]

对于德国纳粹的真正意图,犹太人群体一直被蒙在鼓里,可以说这种欺骗是系统性的,犹太人与外部世界的新闻来源之间被隔绝。德国纳粹党告诉犹太人他们要被转移到工作营地——委婉地称之为“移居到东部”——并通过各种缜密的谎言来维持这一假象,直到犹太人到达毒气室的门前(因为毒气室的门上张贴有标识,指明这是用于消灭虱子的毒气室),德国纳粹党的欺骗和谎言都是为了避免犹太人的反抗。从照片中可以看出,犹太人在奥斯维辛和其他死亡集中营所在地的火车站下车,提着麻袋和手提箱,从他们的神态可以看出他们对等待着他们的厄运一无所知。关于死亡集中营的真相的传言通过层层阻碍传播到犹太区已经是很晚以后的事情了,且通常这些传言并未被犹太区的居民采信,正如当波兰反抗战斗的战士兼情报员简·卡斯基(Jan Karski)把消息带到西方同盟国时,这些消息并未得到同盟国的信任。[216]

顶峰

1942年6月莱因哈德·海德里希在布拉格被暗杀。接替他担任党卫队国家安全部职位的是恩斯特·卡爾滕布倫納。卡爾滕布倫納和艾希曼在希莱姆的密切掌控下,监视着“最终解决方案”进行到高潮阶段。从1943年到1944年,死亡集中营屠杀犹太人的速度几近疯狂,这些犹太人被火车从德国势力范围内的各个国家运往此处,等待被屠杀。到1944年的春天,每天在奥斯维辛有8000人被毒气杀害。[217]

尽管以犹太人聚居区为基地的军事工业的生产量非常高,但是1943年这些军工工厂却被清算关闭,而军工厂的工人也被送往集中营等待屠杀。其中最大规模的一次转移是1943年初期华沙犹太区的100,000名犹太人被送往集中营,这一事件成为了华沙犹太区起义的导火索,而这一起义也遭到了残酷镇压。1943年11月3日至4日,在收缴行动中(Aktion Erntefest),大约42000名犹太人被射杀。[218]与此同时,列车每天从欧洲西部和欧洲南部出发,定时达到集中营所在地。居住于被占领的苏维埃领地的犹太人很少有被转移到集中营的:这一地区的犹太人的杀戮工作被转交给了党卫队负责,并由从当地收录的附属军队提供协助。无论是采用了哪种屠杀方式,到1943年,活动于大多数苏维埃领地的德国人都被驱逐了出去。

德国铁路的主要运输对象就是犹太人,犹太人被成批地运往集中营,1942年年底斯大林格勒战役结束之后,德軍面临的军事局面更为残酷,且同盟国加紧了对德国工业和运输业的空袭,即使在这个时候,德国的铁路和列车仍然源源不断地把各地的犹太人送往集中营。军队的首领和经济领域的管理者抱怨其人力资源被截流,且造成了大批难以被取代的熟练的犹太技术工人被杀害。但是到了1944年,很明显,大多数德国人不再被纳粹党的狂热盲从所迷惑而失去理智,且德国在这场战争中必将失败已经称为一个明了的事实。许多高级军官开始害怕等待着德国的报应和后果,更是惧怕他们作为个人将要遭到的报应,因为他们犯下了如此多的罪行,太多的罪孽都是以他们的名义而付诸实施的。但是希姆莱的军队和德意志帝国的党卫队太过强大,难以反抗,且希姆莱总是能够使希特勒的政权听从于他的命令。

1943年10月,希姆莱向驻扎波森(现波兰波兹南)的纳粹党的高级官员发表了讲话。在这次讲话中,希姆莱比以往任何时候都更为直白地表明了他的真实意图,他致力于灭绝欧洲的犹太种族:

在这里,我的周围都是同我的关系最为密切的官员,我们纳粹党的同志,我要向你们提到一个问题,一个所有人都认为理所当然的问题,但是这个问题对我而言却是一生中最困难的问题,那就是犹太人的问题……我向你们提出一个要求,那就是我在此所讲的每一句话你们都只能认真地倾听,但是绝对不能对外人提到一个字……我们所要谈论的问题是:这些妇女和儿童应当如何处理?对此我已经想出了一个非常清晰的解决方案。我并不认为我命令灭绝这些男人是有充分理由的——也就是说杀掉他们或命令士兵杀掉他们——并让仅仅是儿童的复仇者长大成人……我们必须要做这个最艰难的决定,让这个民族从地球上消失。

这场讲话的听众包括海军上将卡尔·邓尼茨和军备部长阿尔伯特·斯佩尔。在纽伦堡审判中,邓尼茨声明他对“最终的解决方案”一无所知,并且得到了法庭的采信。但是,斯佩尔在纽伦堡大审判中以及随后的一场采访中声明“如果我没有看,那是因为我不想去看”。[219]在对这两个人进行审判时,这篇谈话尚未得到披露。

1944年初,大屠杀的规模有所缩减,因为被占领的波兰境内的犹太人聚居区已经被清空了,但到了1944年3月19日,希特勒命令对匈牙利进行军事占领(玛格丽特行动),且艾希曼被派遣到布达佩斯,监督匈牙利800,000名犹太人被驱逐出境。在此之前的一天,也就是1944年5月18日,希特勒曾私下里向匈牙利攝政王兼海军上将霍爾蒂·米克洛什抱怨说:

匈牙利在犹太人的问题上没有采取任何行动,也没有准备好与生活于此的犹太群体进行清算。[220]

在这一年中,超过一半的犹太人都被运往奥斯维辛。在接受审判时,指挥官鲁道夫·霍斯说在三个月的时间里他杀害了400,000名匈牙利犹太人。

“鲜血换货物”

屠杀匈牙利犹太人的计划在纳粹内部遭到了反对,一些人建议希特勒应与盟国进行交易,释放这些犹太人以换取有利的和平协议。在伊斯坦布尔,希姆莱的代理人与英国特工及犹太组织的代表曾进行过非正式的商谈,艾希曼曾一时计划以一百万犹太人交换一万卡车的货物——即所谓“鲜血换货物”计划,但这样大规模的交易并没有实际可能。

逃脱,留存的资料(1944年4月-6月)

从集中营逃出来的犹太人是非常少的,但是这些人并非是不为人知的。1944年,奥斯维辛集中营的指挥官报告说“当地的居民是狂热盲信的波兰人,且……随时准备对他们无比憎恨的党卫队集中营工作人员采取任何行动。每一个设法成功逃离集中营的囚犯一经到达他们所遇到的第一个波兰农庄,就会立刻得到这些狂热的波兰人的帮助。”[221]但是,根据路德·林(Ruth Linn)的描述,从集中营中逃离出来的囚犯,尤其是犹太囚犯,根本不能指望当地居民或波兰的地下组织为其提供帮助。[222]

1942年2月,一名从切姆诺死亡营逃出来的囚犯,雅各·雅诺维斯基(Grojanowski),抵达了华沙犹太区,他向华沙犹太区一个安息日群体(Oneg Shabbat)详细地讲述了切姆诺集中营的情况。他的报告被称为雅诺维斯基报告,通过波兰的地下组织(Delegatura Sił Zbrojnych na Kraj)将这些消息传播到了犹太区以外的波兰乌兹市,到1942年6月,这些消息传播到了伦敦。到这时为止这些人听到该报告之后采取了什么行动是不得而知的。[179][223][224][225] 与此同时,到2月1日美国的军事信息办公室决定不对外公布关于集中营对犹太人的屠杀情况的信息,因为这会误导民众误认为这场战争仅仅是一个关于犹太人的问题。[226]

直到1942年10月9日,英国的无线电台才将犹太人被送往毒气室杀害的新闻传播到了荷兰。[227]1942年12月,西方同盟国发表了由联合国成员国共同签署的联合声明。这份联合声明描述了“希特勒一再表露出来的屠杀和灭绝欧洲的犹太民族的意图”是如何得到贯彻执行的,并宣布同盟国“以最强烈的言辞谴责这一冷血屠杀的野蛮政策。”[228]

1942年,卡斯基向波兰政府、英国政府和美国政府汇报了波兰的情况,尤其是华沙犹太人聚居区被毁的情况,以及犹太人遭遇大屠杀的情况。卡斯基与被放逐的波兰政治家会面,包括波兰总理以及社会党、国家党、劳工党、人民党、犹太人同盟、锡安工人党等政党的成员。他还同英国外交大臣安東尼·艾登进行了交谈,并向安东尼·艾登详细讲述了他在华沙和贝尔賽克的所见所闻。[229]1943年,卡斯基在伦敦会见了当时非常有名的记者阿瑟·库斯勒。随后卡斯基前往美国,并向美国总统富兰克林·罗斯福做了汇报。卡斯基的报告对于让西方同盟国了解欧洲犹太人的情况起到了很大的作用。

1943年7月,卡斯基再次私下向罗斯福总统汇报了波兰的情况。卡斯基还与美国许多其他政府领导和民间团体的领导会面,其中包括费利克斯·弗兰克福特、科德尔·赫尔、威廉·约瑟夫·多诺万以及斯蒂芬·塞缪尔·怀斯。卡斯基还把他的报告通知了媒体、各种不同教派的主教(包括红衣主教塞缪尔·斯特里奇)以及好莱坞电影产业的相关人员和艺术家,但是却没有取得成功。他的许多听众并不相信他所讲述的内容,或者认为他的描述过于夸张,或者认为他只是在为波蘭流亡政府做宣传。[230]

关于犹太人被赶进毒气室中然后被杀害的新闻还在荷兰反抗组织举办的一些非法报纸上出版了,如1943年9月27日《荷兰国家日报》(Het Parool)上刊登的一篇新闻。但是,这些新闻让人感到太过不可思议,以至于许多人认为这仅仅是在为战争做宣传。由于这些新闻对荷兰的反抗活动起到了反作用,因此这些新闻的出版被迫停止了。然而,许多犹太人却因此而得到了警告,这些刊物警告犹太人他们面临着被谋杀的危险,但是对于大多数犹太人而言,逃离是不可能的,因此他们宁愿相信这些警告都是虚假的。[231][232]

1940年9月,作为波兰地下党、家乡军的一名成员,维托尔德·皮尔基上校想出了一个进入奥斯维辛集中营的方案,那就是主动要求被送往奥斯维辛,他是唯一一个主动要求被送往奥斯维辛并被囚禁的人。他组织了一个地下网络——军事组织联盟(Związek Organizacji Wojskowej),这个地下网络可随时发起一场起义运动,但是该组织认为起义成功的概率非常低。军事组织联盟所提供的许多详细的报告成为西方同盟国获取关于奥斯维辛集中营情报信息的主要来源。1943年8月,皮尔基从奥斯维辛集中营逃出来,并带来了重要信息,这些信息成为一份包含两部分的报告的基本依据,这份报告后来被送到了位于伦敦的战略情报局(OSS)。该报告中包含了关于毒气室的详细信息,也讲述了“挑选”过程以及消毒试验。报告中陈述说,比尔克瑙有三个火葬场,每天能够焚烧10000个人,且一天之中有30000人都被毒气杀害。作者写道:“在历史中再也无法找到如此残忍地残害人类生命的先例”。[233]战争结束之后当皮尔基返回波兰时,共产党当局逮捕了他,指控他为波蘭流亡政府间谍。在一场摆样子的审判中他被处以死刑,并在1948年5月25日被处决。

皮尔基从奥斯维辛逃出来之前,1942年6月20日发生了最大规模的逃亡事件,当时,乌克兰人欧根纽什·本德拉(Eugeniusz Bendera)以及三名波兰人——卡齐米日·佩特罗夫斯基、斯坦尼斯·亚斯特尔(Stanisław Gustaw Jaster)和约瑟夫·兰帕特(Józef Lempart)——勇敢地做出了逃亡的举动。[234]这些逃亡者穿着党卫队士兵的服装,全副武装,并开了一辆党卫队用车。他们开着一辆偷来的斯泰尔牌(Steyr)220型号的汽车驶出了主大门,并带着皮尔基为波兰反抗组织所写的关于大屠杀的第一份报告。德军未能抓到他们中的任何一个。[235]

1944年4月,犹太囚犯鲁道夫·弗尔巴和阿尔弗雷德·韦茨勒从奥斯维辛集中营逃出,最终抵达了斯洛伐克。他们提交给犹太官员的一份长达32页的文件中讲述了奥斯维辛集中营中大规模屠杀的情况,这份报告后来被称为《弗尔巴—韦茨勒报告》。弗尔巴对那段时期有着异常清晰的记忆,他在犹太人站台工作,犹太人在这里下车之后,或者被挑选送往毒气室,或者被选出来作为奴隶工人。他对这里的情形所做的描述的详细程度使得斯洛伐克的官员能够将他的叙述与这些官员自己的驱逐出境的记录进行比较,且如此确切的叙述让同盟国相信了这份报告的内容,并且认真地对待这份报告。[236]

1944年5月27日,另外两名奥斯维辛集中营的囚犯——阿尔诺斯特·罗森(Arnost Rosin)和切斯拉夫·米沃什(Czesław Mordowicz)从集中营中逃出,并于6月6日抵达了斯洛伐克,这一天是诺曼底登陆的日子(D日)。听闻诺曼底登陆的消息,他们以为战争结束了,并大醉了一场来庆祝战争的胜利,买酒的钱是他们从集中营中偷偷带出来的。由于触犯了当时的货币法律,他们被逮捕了,并在监狱中度过了八天,直到犹太居民委员会为他们交了罚款。他们为犹太居民委员会所提供的额外信息也被添加到了“弗尔巴—韦茨勒报告”中,且这些信息后来被称为“奥斯维辛方案”。他们报告说,1944年5月15日到5月27日,有100,000名匈牙利犹太人抵达了比尔克瑙,并被迅速杀害,他们被杀害的速度是史无前例的,而尸体上的脂肪则用来加速焚烧。[237]

1944年6月15日[238]、6月20日、7月3日[239]和7月6日[240],BBC和《纽约时报》刊载了弗尔巴—韦茨勒报告中所提供的材料。接下来,1944年7月9日,来自世界各国领袖的压力迫使霍尔蒂·米克洛什停止了大规模地把匈牙利的犹太人转移到奥斯维辛,因此挽救了200,000名犹太人的性命,使其免遭屠杀。[237]

2011年11月14日,在150周年纪念日那一天,《纽约时报》刊登了一篇由前任编辑马克思·弗兰克尔(Max Frankel)撰写的文章,这篇文章写道,第二次世界大战之前以及战争期间,《纽约时报》对于报道什么样的新闻、登载什么样的社论是有严格的政策约束的,这些政策将关于大屠杀的报道减少到最低限度。[241]《纽约时报》认可了新闻学教授罗雷尔·莱夫(Laurel Leff)所做的详尽的分析和所得出的研究发现,之前那一年里,罗雷尔·莱夫教授在《哈佛国际新闻和政治期刊》中发表了一篇文章,这篇文章指出,《纽约时报》故意回避关于第三帝国迫害和谋杀犹太人的新闻报道。[242]莱夫得出的结论是,《纽约时报》的新闻报道和社论刊登政策使得生活于美国的犹太人几乎不可能让国会、教会或政府领导人意识到为欧洲犹太人提供帮助的重要性。[243]

死亡之旅(1944–1945)

到1944年中期,“犹太人最终解决方案”已经几乎得到了彻底的实施。纳粹党政权可以轻易掌控的那些犹太人群体几乎被全部灭绝,其中法国犹太人被杀害的人数所占比例达到25%,而波兰的犹太人被杀害的人数所占比例达到了90%。1944年5月5日,希姆莱在一次讲话中声称“在德国以及德国占领的国家中,犹太人的问题整体上得到了解决。”[244]1944这一年间,无论从哪个角度来看,这一任务都变得愈发困难。德国军队被驱逐出了苏联,巴尔干半岛各国的军队、意大利的军队以及德国的军队——包括与其结盟的国家最終結果不是战败,就是加入同盟国陣營。六月份,西方同盟国在法国登陆。同盟国对法西斯国家的连番空袭以及游击战争使得铁路运输越发困难,且军队方面对德国将铁路运输线路用于向波兰转移犹太人的做法所表示的强烈反对越发迫切,已经不能继续忽视。

这时,由于苏联红军逐渐逼近,位于波兰东部的集中营被关闭,所有幸存的囚犯都被送往距离德国更近的西部集中营,首先送到奥斯维辛,随后又送到西里西亚的罗森(Gross Rosen)。当苏联军队到达波兰时,奥斯维辛集中营也被关闭了。最后的十三名囚犯全部是妇女,这些囚犯于1944年11月25日在奥斯维辛II号集中营被杀害;记录显示,这些囚犯“全部被杀害”(unmittelbar getötet),而至于他们是被毒气杀害的或是以其他方式杀害的,则没有相关记录。[245]

尽管德国法西斯军队的战事状况已经濒于绝境,但是纳粹分子仍然尽极大的努力掩盖集中营所发生的事实,并隐藏证据。毒气室被拆毁,火葬场被炸毁,乱葬岗被挖开,尸体被焚化,纳粹分子甚至哄骗波兰的农民集中营旧址上种植庄稼,造成一种这些屠杀现场从未存在过的假象。当地的指挥官继续屠杀犹太人,并强迫犹太人登上“死亡之旅”,在各个不同的集中营地之间来回辗转,直到战争结束前的最后几周。[246]

经过数月或数年的暴力迫害和饥饿的折磨,这些囚犯已经身患疾病,但是纳粹分子还强迫这些囚犯登上长途跋涉的旅程,在大雪中一步步地走到火车站,然后在火车上经受几天的旅途,在这一过程中,没有食物也没有遮风挡雨的物体,这些囚犯挤在货运列车露天的车厢中,然后达到新的目的地之后,这些囚犯又被迫跋涉很远的距离直到到达新的集中营。落在队伍后面的或摔倒的囚犯都被立刻射杀了。在这些长途跋涉的过程中,大约250,000名犹太人在途中丧生。[247]

规模最大且最为人熟知的一次死亡之旅发生于1945年1月,当时苏联红军正向波兰进驻。在红军到达奥斯维辛九天之前,党卫队驱赶着60,000名囚犯离开集中营,朝向沃济斯瓦夫的方向行进,沃济斯瓦夫与奥斯维辛相距56公里,这些囚犯被塞进货运列车的车厢裡运往其他集中营。大约15,000名囚犯在途中死亡。埃利·维瑟尔和他的父亲什罗莫(Shlomo)也是行进队伍中的成员:

刺骨的寒风猛烈地吹着。但是我们却一路走着,不能颤抖……

夜晚漆黑一片。夜空中时不时地出现爆炸的光亮。他们得到的命令是,任何赶不上队伍的囚犯都要立即射杀。他们的指头就放在扳机上,他们非常享受这种乐趣。如果我们中的某个人停下一秒钟,一声尖利的射击声就立刻了结了又一个“污秽的狗崽子”。

在我的附近,不断地有人倒在肮脏的雪地裡。枪声不断。[248]

解放

1944年7月23日,进军途中的苏军发现了第一个大型集中营,马伊达内克集中营。1945年1月20日,苏军解放了切姆诺集中营。1945年1月27日,苏军解放了奥斯维辛集中营;[249]4月11日,美军解放了布痕瓦尔德集中营;[250]4月15日,英军解放了伯根-贝尔森集中营;[251]4月29日,美军解放了达豪集中营;[252]同一天,苏军解放了拉文斯布吕克集中营;5月5日,美军解放了毛特豪森集中营;[253]5月8日,苏军解放了特莱西恩施塔特集中营。[254]而特雷布林卡、索比堡和贝尔赛克集中营却没能等到解放的那一天,1943年纳粹就已经焚毁了这几个集中营。美国第七陆军的上校威廉姆·W·奎恩谈到了达豪集中营:“在那里,我们的军队所见到的场景、所听到的声音、所闻到的恶臭,都是我们难以想象的,这里所上演的惨无人道之剧烈,已经到了正常人无法理解的程度。”[255][256]

在苏联军队所发现的大多数集中营中,几乎所有的囚犯都已经被消灭,只剩下几千个幸存的囚犯——在奥斯维辛集中营找到了7,600名囚犯,[257]其中包括180个儿童,这些儿童成为了纳粹医生手下的试验品。在卑尔根—贝尔森集中营,英国第11装甲军发现了60,000名囚犯,[258]还有13,000具尚未掩埋的屍体,还有10,000人在接下来的几周内因斑疹伤寒或营养不良而死。[259]英军勒令剩余的党卫队守卫将所有的尸体聚集到一起,并将这些尸体葬入乱葬岗中。[260]

BBC的记者理查德·丁布尔比讲述了他以及英军在贝尔森所见到的场景:

这里,在面积超过一公顷的土地上躺着无数的尸体和垂死的人。你无法分辨所见到的人或物体……挣扎着尚未死去的人们头枕着尸体,周围是那些可怖的鬼一样的人群,他们瘦骨嶙峋,漫无目的地移动着,不知道该做些什么,也不知道还能对生活抱有什么希望,他们挪不动步子,无法承受周围骇人的场景……这里也有婴儿出生,这些婴儿小的可怜,非常衰弱,难以存活……一位被这个地方逼疯的母亲对着英国哨兵声嘶力竭地尖叫,要给孩子喂奶,她把那小的可怜的小孩抱在怀里……那名哨兵打开了婴儿的襁褓,发现那个婴儿已经死去多日了。这一天,在贝尔森所见到的一切可以说是我一生中所见过的最可怕的场景。[261]

受害人与死亡人数

| 受害人 | 人数 | 文献 |

|---|---|---|

| 斯拉夫人 | 1250万 | [262] |

| 犹太人 | 590万 | [263] |

| 苏联战俘 | 200–300万 | [264] |

| 波兰人 | 180–200万 | [265][266] |

| 罗姆人 | 220,000–1,500,000 | [267][268] |

| 残疾人 | 200,000–250,000 | [269] |

| 共济会成员 | 80,000–200,000 | [270][271] |

| 斯洛文尼亚人 | 20,000–25,000 | [272] |

| 同性恋 | 5,000–15,000 | [273] |

| 耶和华见证人 | 2,500–5,000 | [274] |

受害者人数的统计因“大屠杀”(Holocaust)一词的定义而不同。[275]唐纳德·涅维克(Donald Niewyk)和弗朗西斯·尼科西亚(Francis Nicosia)认为该词指代是针对五百万欧洲犹太人大屠杀行为,他们亦称 Holocaust 一词“没有一个能令所有人满意的定义”。[276]根据马丁·吉尔伯特(Martin Gilbert)的估计,总的遇害者人数在六百万以下,约占当时730万欧洲犹太人的78%。[277]蒂莫西·D·斯奈德(Timothy D. Snyder)写道:“Holocaust 一词的使用情况可分两种:指代德国在战争中的所有屠杀行径,或是指所有纳粹政权对犹太人的压迫行为。”[278]

广义上,西方语境中的“犹太人大屠杀”(Holocaust)的受害者包括约200到300万苏联战俘、200万波兰人、150万罗姆人、20万残疾人、政治或宗教异见者、15,000名同性恋及5000名耶和华见证人,总的死亡人数约在1100万左右。最为宽泛的统计包括600万苏联平民,死亡人数将增加至1700万人。[275]美国犹太人大屠杀纪念馆的研究估计1500-2000万人死亡或被监禁。[10]R·J·拉梅尔(R.J. Rummel)对纳粹国家主导的屠杀行为死亡人数估计为2100万人。另一估计加上苏联平民后的死亡人数达2600万人。[279]

犹太人

| 年份 | 犹太受害人[280] |

|---|---|

| 1933–1940 | 少于100,000 |

| 1941 | 1,100,000 |

| 1942 | 2,700,000 |

| 1943 | 500,000 |

| 1944 | 600,000 |

| 1945 | 100,000 |

| 国家 | 估算 战前 犹太人 人数 |

估算 受害 |

比例 受害 |

|---|---|---|---|

| 波兰 | 3,300,000 | 3,000,000 | 90 |

| 巴尔干国家 | 253,000 | 228,000 | 90 |

| 德国与奥地利 | 240,000 | 210,000 | 90 |

| 波西米亚和摩拉维亚 | 90,000 | 80,000 | 89 |

| 斯洛伐克 | 90,000 | 75,000 | 83 |

| 希腊 | 70,000 | 54,000 | 77 |

| 荷兰 | 140,000 | 105,000 | 75 |

| 匈牙利 | 650,000 | 450,000 | 70 |

| 苏联白俄罗斯 | 375,000 | 245,000 | 65 |

| 苏联乌克兰 | 1,500,000 | 900,000 | 60 |

| 比利时 | 65,000 | 40,000 | 60 |

| 南斯拉夫 | 43,000 | 26,000 | 60 |

| 罗马尼亚 | 600,000 | 300,000 | 50 |

| 挪威 | 2,173 | 890 | 41 |

| 法国 | 350,000 | 90,000 | 26 |

| 保加利亚 | 64,000 | 14,000 | 22 |

| 意大利 | 40,000 | 8,000 | 20 |

| 卢森堡 | 5,000 | 1,000 | 20 |

| 苏联俄罗斯 | 975,000 | 107,000 | 11 |

| 丹麦 | 8,000 | 52 | <1 |

| 总计 | 8,861,800 | 5,933,900 | 67 |

1945年以来,最常见的对被屠杀的犹太人人数的估计是600万人。设在耶路撒冷的以色列猶太大屠殺紀念館大屠杀遇害者和英雄纪念协会写道,遇害的犹太人无法精确统计,但已从档案中找到300万个被杀害的犹太人姓名,并被放置于游客中心展示,亦可在网上的中心数据库查阅。[281][282][283]600万的数字来源于党卫军高级官员阿道夫·艾希曼。纽伦堡审判中的党卫军官员威廉·霍特证词称:1944年8月,艾希曼告诉他已有600万犹太人被屠杀,400万死在集中营,200万被别动队枪杀或死于疾病。[284]1953年杰拉尔德·赖特林格(Gerald Reitlinger)所著《最终解决方案》给出了遇害人数的早期估计:4,200,000-4,500,000人之间[285],其他早期估计有劳尔·希尔伯格的5,100,000和Jacob Lestschinsky估计的5,950,000。Yisrael Gutman和Robert Rozett在《犹太人大屠杀百科全书》中估计的人数是5,590,000-5,860,000人之间。[286]柏林工业大学的沃尔夫冈·本茨研究出的人数是5,290,000-6,200,000之间。[287][288]以色列猶太大屠殺紀念館写道这些数据的主要来源是战前和战后人口统计的对比和纳粹关于遣送和屠杀的档案。 [287]

劳尔·希尔伯格的5,100,000遇害者人数被视为比较保守的估计,他只是用了有据可查的死亡记录,避免统计学上的调整。[289]他在《欧洲犹太人的毁灭》第三版中写道,800,000人死于犹太隔都、1,400,000人死于露天枪杀、2,900,000人死在集中营。他估计波兰犹太人的死亡人数达三百万人。[290]马丁·吉尔伯特给出了最少估计5,750,000名犹太人被杀,包括在奥斯维辛被毒死的200万人。[291]露西·达维多维兹使用战前的统计数据估计有5,934,000犹太人遇害(参见表格)。[292]

各灭绝营死亡人数超过3,800,000人,其中80-90%都据测是犹太人。死在灭绝营的犹太人占纳粹大屠杀所有犹太遇害者人数的一半,波兰的犹太人几乎都死在这些灭绝营中。[263]除死在灭绝营的犹太人外,至少有五十万犹太人在其他集中营死亡,其中包括在德国的几个主要集中营。这些集中营并非灭绝营,但关押有大量的犹太囚犯,特别是战争最后一年纳粹从波兰撤出后。约一百万人死于这些集中营,有估计至少50%是犹太人,但具体数字不得而知。另外有80万到100万犹太人在德国苏联占领区被别动队杀害。许多人亦因疾病和营养不良,在他们被遣送之前就死在波兰的犹太隔都中。[293]

依国别

德国直接或间接控制的占领区内共有约800万到1000万犹太人,犹太人大屠杀中遇害的600万人占其中的60%-75%。波兰的330万犹太人中有90%被杀。[294]拉脱维亚和立陶宛的遇害比例亦达90%,但爱沙尼亚的犹太人成功撤离。1933年德国和奥地利的750,000名犹太人只有约1/4幸存。1939年前虽然许多德国犹太人逃离了德国,但他们主要逃到了捷克斯洛伐克、法国和荷兰,后期他们被遣送并被屠杀。捷克斯洛伐克、希腊、荷兰和南斯拉夫的犹太人有70%被杀。罗马尼亚、比利时和匈牙利的遇害比例为50%-70%。白俄罗斯和乌克兰与之近似,但数据并不确定。犹太人遇害比例较低的国家有保加利亚、丹麦、法国、意大利和挪威。阿尔巴尼亚是唯一一个在1945年犹太人数量比1939年有显著增加的德占国:大约200名当地犹太人和1000名以上的难民通过假证件离开或藏身于60%的穆斯林人口中。[295]另外德國最親密的盟友意大利對猶太人對起德國的行為及政策較溫和[296],導致在1943年意大利戰敗前,大量猶太人逃亡至意大利在法國、南斯拉夫和希臘的佔領區及意大利控制下的阿爾巴尼亞王國。同为轴心国的日本对犹太人的政策有所不同,可参见上海隔都。

1990年代东欧政府档案开放查阅后,希尔伯格(Hilberg)、达维多维兹和吉尔伯特调整了死亡人数的统计。沃尔夫冈·本茨(Wolfgang Benz)持续多年进行人数的更新工作,他在1999年总结道:

1942年1月万湖会议上提出的消灭所有欧洲犹太人的任务并未完成,但六百万遇难者已使大屠杀成为了人类历史上独一无二的罪行。遇难者人数不能准确展现——以下必然是最保守的估计。数字过于概括,但必须展示出来以使人看清种族灭绝的规模:犹太人遇害者中德国占165,000人、 奥地利65,000人、法国和比利时32,000人、荷兰超过10万人、希腊6万人、南斯拉夫与之数量相同,超过14万来自捷克斯洛伐克、50万来自匈牙利、220万来自苏联、270万来自波兰。另外还需加上罗马尼亚和德涅斯特种族屠杀的人数(20万以上)以及从阿尔巴尼亚、挪威、丹麦、意大利、卢森堡、保加利亚遣送并屠杀的人数。

——沃尔夫冈·本茨,《大屠杀:一位德国历史学家检视大屠杀》[297]

对意第绪语的影响

大屠杀对意第绪语使用者产生了深远的影响。在二战前,约有1100万到1300万人使用意第绪语。[298]大屠杀毁灭了犹太社区,包括世俗的和宗教的,破坏了他们日常生活,导致该语言的使用急转而下。受害人中约有500万人(85%)是意第绪语的使用者。[299]就剩余的非意第绪语使用者,希腊和巴尔干的拉地诺语使用人口也被破坏,导致这种“犹太——西班牙”语言的绝迹。

斯拉夫人

1942年夏,希姆莱的《东部总体计划》(Generalplan Ost)被希特勒一口赞同,包括将斯拉夫人从他们的故土灭绝、流放或奴役,以便为德国定居者提供居住空间;该计划为期20–30年。[301]

作家、历史学家多丽丝·L·卑尔根(Bergen)写到:“和其它纳粹文献一样,《东部总体计划》大量使用了委婉语…但不管怎样,它的意图是显而易见的。它将德国对多民族政策之间的关系阐明清楚。德国定居点和东部的德国民族;屠杀斯拉夫人;屠杀犹太人都是同一计划的组成部分。”[302]

历史学家威廉·W·哈根(Hagen)称:

《东部总体计划》… 预想了东欧目标人口的灭绝尺度:波兰族 – 85%;白俄罗斯族 – 75%;乌克兰族 – 65%;捷克族 – 50%。这些巨大的减员是通过“苦役”或饥饿、疾病或控制生育…来实现。当俄罗斯民族被战争征服后,将会如计划所述面临上述四个斯拉夫语国家同样的命运。[303]

波兰人

1939年11月,德国人计划将波兰人“完全铲除”。[304]“所有波兰人,”海因里希·希姆莱发誓,“将会从世界上消失。”[305]德控波兰被要求将波兰人清除干净,以便为德国殖民者腾出地方。[306]到1942年,只有300-400万人离开波兰,成了德国定居者的苦工。他们被禁止娶嫁,不能得到医疗救治,直到最后一名波兰人消失为止。到1939年8月22日,即发动战争的一个星期前,希特勒宣布“战争的目标是... 物理地摧毁敌人。这就是为什么我准备此时只进攻东方,我的‘骷髅队’方案会将所有波兰后裔和说波兰语的男人、妇女和儿童杀死,绝不留情。只有这样我们才能得到所需的生存空间。”[307]纳粹决策者反对对波兰人进行像对犹太人一样的大规模屠杀;这在近期是不可能的,因为“这样一个对波兰问题的解决方案会在未来成为德国人的负担,我们的意图就会被公知于世,至少周边民族会意识到,他们在某个特定的时间也将遭受同样的命运。”[308]

屠杀波兰人的尺度没有像对犹太人的那么大。许多波兰犹太人(约战前人口的90%)在大屠杀中丧命,而斯拉夫裔信奉基督宗教的波兰人则幸免于难。[309]有约180万到210万非犹太波兰人在战争中遇难,五分之四是波兰人,余下的五分之一是乌克兰和白俄罗斯少数民族,绝大多数是平民。[265][266]至少有200,000人在集中营遇害,146,000人死于奥斯维辛。许多人在华沙起义后的大屠杀中遇难,约有120,000-200,000人被害。[310][311]

德国对波兰的灭绝政策包括减少粮食供应、故意破坏卫生、剥夺医疗救助。死亡率从13人/千人上升至18人/千人。[312]总体来说,有二战遇害人中有560万人是波兰人,[266]包括犹太裔和非犹太裔,在战争中,波兰损失了16%的人口;330万波兰犹太人中有约310万人遇害,3170万非犹太波兰人中有约200万人遇害。[313]根据国家纪念院的近期(2009)估算,有超过250万非犹太波兰人因德国侵略而遇害。[314]有超过90%的受害人是非军事死亡的,绝大多数平民是被纳粹德国和苏联刻意屠杀所致。[310]

1939年8月22日入侵波兰的前夕,阿道夫·希特勒对他的将军们说:

成吉思汗屠杀了数以万计的妇女和儿童——他对此预先谋划、满心欢喜。历史只将他看做了国家的奠基人... 我们的战争目标没有设立特定的标准,而是物理地消灭敌人。由此,我将我的骷髅队准备妥当——目前只针对东方——将所有波兰后裔和说波兰语的男人、妇女和儿童杀死,绝不留情。只有这样我们才能得到所需的生存空间(Lebensraum)。”今天,还有谁提及(土耳其)对亚美尼亚人的灭绝? ... 波兰得断子绝孙,为德国人腾出地方。 ... 至于剩下的,先生们,今天我们对波兰所做的一切,未来俄罗斯的命运也同样如此。[315][316]

捷克斯洛伐克人

捷克斯洛伐克人也受到了迫害。据估算,约有345,000名捷克斯洛伐克人被杀害,成千上万人被送往集中营被用作苦工。[317]纳粹完全毁灭了利迪策(Lidice)村和莱夏基(Ležáky)村;所有年过16岁的男子被杀,剩余的人被送往纳粹集中营,许多妇女和幾乎所有儿童在那里离开。

德裔索布人(Sorbian)也受到了迫害。

南斯拉夫人

在巴尔干地区,有将近581,000南斯拉夫人被纳粹德國和他们的法西斯同盟及克羅地亞傀儡政權杀害。[318][319]希特勒指使德军报复塞尔维亚人,后者被认为是非人类的(Untermensch)。[320]烏斯塔沙投敌者出于政治、宗教或种族等缘故,制造了系统性的大规模屠杀。许多被害人是塞族人。

波斯尼亚人、克罗地亚人也是亚塞诺瓦茨集中营的牺牲品。美国大屠杀纪念馆这样写道:

在1941-1945年间,乌斯塔沙政权在克罗地亚建立了大量的集中营。这些营地被用来隔离、屠杀塞族人、犹太人、罗姆人、穆斯林波斯尼亚人、其它非天主教少数民族、以及克罗地亚政治宗教反对派。

美国大屠杀纪念馆和犹太虚拟图书馆(Jewish Virtual Library)报道称有约56,000-97,000人在亚塞诺瓦茨集中营被害。[321][322][323]犹太大屠杀纪念馆(Yad Vashem)报道称有500,000名塞族人在乌斯塔沙手下以“恐怖暴虐的手段”被剥夺了生命。[324]根据尼哈德·哈利贝格维克(Nihad Halilbegović)最近的研究《亚塞诺瓦茨集中营的波斯尼亚人》(Bošnjaci u Jasenovačkom logoru),有至少103,000名波斯尼亚穆斯林死于纳粹和乌斯塔沙手下。根据研究,“死在塞族和克罗地亚同盟手下的波斯尼亚穆斯林人不计其数”,“很多受害人被算为罗姆人”以便提早将其送走。[325][326]

排除意大利控制区的斯洛文尼亚人(意大利仍有對他們進行迫害),有约20,000-25,000名斯洛文尼亚人被纳粹或法西斯者杀害。[327]

雖然阿尔巴尼亚為意大利佔領区,但依然与纳粹德國合作,其法西斯者对非阿尔巴尼亚人(主要是塞族人)大加迫害。绝大多数暴行由阿尔巴尼亚党卫队斯坎德培师(SS Skenderbeg Division)和鲍利·科姆贝塔(Balli Kombëtar)所为。有3,000-10,000名科索沃塞族人被阿尔巴尼亚人杀害,另有30,000-100,000人被流放。[328]

东斯拉夫人

苏联公民聚居区也遭到重创。[329]苏联俄罗斯、白俄罗斯、乌克兰境内有成千上万的农民被德国部队杀死。博赫丹·维特维基(Bohdan Wytwycky)估算出大约有四分之一的苏联人死在了纳粹的手下。[275]

1995年,俄国科学院报道称苏联公民在德军手下的受害人数(包括犹太人在内)总计为1370万人,这是德控区6800万人的20%。这包括740万被德国屠杀的和报复所致死的人。[262]

在白俄罗斯,纳粹德国设立的奥斯蘭總督轄區政權烧掉了约9,000个村庄,将约380,000人用做了苦役,杀死了成千上万的平民。有超过600村落,如卡廷(Khatyn),则将村庄和其中的所有人一并烧灭,有至少5,295个白俄罗斯定居点被纳粹摧毁,其中的平民则多少遇害。提姆·斯奈德(Tim Snyder)称:“1941年在苏联白俄罗斯定居的900万人中,160万人被德军在战场外屠杀,包括70万战俘、50万犹太人、32万被列为游击队的人(绝大多数是手无寸铁的平民)。”[330]

德国种族主义者将斯拉夫人与犹太人一道列为最低贱的人种。德国人认为斯拉夫人不适宜接受教育、无法自治、只适合做奴隶以效忠德国主人。希特勒的种族政策在某种程度上将斯拉夫人定位为“人口灭绝”。斯拉夫人应被阻止繁衍,被用为苦役。

——露西·达维多维兹(Lucy Dawidowicz),《大屠杀和历史学家》(The Holocaust and the historians)[331]

苏联战俘

迈克·贝伦鲍姆认为在1941年6月到1945年5月,有200-300万或57%的苏联战俘死于饥饿、虐待或是被处决;绝大多数在第一年被俘时被执行。根据丹尼尔·戈德哈根的估算,有大约280万苏联战俘在1941-41年间的8个月内离开,到1944年中旬,总计为350万人。[332]美国犹太人大屠杀纪念馆估算出570万苏联战俘中的330万人死于德国人手下——不列颠和美国的战俘牺牲人数为231,000人中的8,300人。[333]当苏联战俘需要帮助德国服奴役时,死亡比例下降;到1943年,50万人被用于苦工。[264]

罗姆人

| 他们希望把所有肮脏、破败、怪异的东西都扔进隔离区,他们应该感到恐惧并最终毁灭。 | ||

| ————伊曼纽尔(Emmanuel Ringelblum)致罗姆人。[334] | ||

由于罗姆人和辛特人是基于口传历史而存在的独立人群,他们受迫害的经历在记录上不如其它种族清楚。[335]耶胡达·鲍尔(Yehuda Bauer)写到记录不详可能源自对罗姆人的不信任,以及对他们的侮辱,因为在奥斯维辛的清洁和性接触冒犯了罗姆禁忌。鲍尔写到“大多数罗姆人无法将他们的故事与折磨联系起来;结果,保持沉默加重了心理创伤的效果。”[336]

纳粹占领区的罗姆政策并不是统一的。有些地方(如卢森堡和波罗的海国家),纳粹会将罗姆人口全部灭除。在另一些地区(如丹麦和希腊),则没有罗姆人被屠杀的记录。[337]

唐纳德·尼维克(Donald Niewyk)和法兰西斯·尼科西亚(Frances Nicosia)写到在纳粹控制的欧洲,100万罗姆人和辛特人中至少有130,000人被杀。[335]迈克·贝伦鲍姆(Michael Berenbaum)写到严谨的考证得出的数据是在90,000到220,000人之间。[338]美国大屠杀纪念馆高级历史学家西比尔·弥尔顿(Sybil Milton)的研究计算得出死亡人数至少为220,000人,可能接近500,000人,但这项研究排除了克罗地亚独立国,而后者对其的屠杀尺度可能极大。[267][339]马丁·吉尔伯特(Martin Gilbert)估算出在欧洲700,000名罗姆人中大约有220,000人被杀。[340]奥斯丁的德州大学罗姆研究及档案主任伊恩·汉考克(Ian Hancock)则倾向于大数字,在500,000到1,500,000人之间。[268]汉考克写到,死亡人数“几乎肯定地超过了犹太死亡人数。”[341]

在送往集中营之前,受害人被圈进了隔离区,包括华沙隔离区。[121]在东方,成群的别动队袭击了罗姆营地,当场进行屠杀,并毁尸灭迹。其它傀儡政权也积极配合,如克罗地亚的乌斯塔沙政权在亚塞诺瓦茨集中营大肆屠杀罗姆人。大屠杀分析学家海伦·费恩(Helen Fein)称乌斯塔沙几乎灭绝了克罗地亚的所有罗姆人。[342]

1942年5月,罗姆人被置于与犹太人同等待遇的劳动和社会法案下。1942年12月16日,纳粹屠杀的“设计师”党卫队司令海因里希·希姆莱[343]下令“吉卜赛杂种(Gypsy Mischlinge)、罗姆人、巴尔干非德国后裔”需要被送往奥斯维辛,除非他们效忠国防军。[344]1943年1月29日,另一法案命令将所有德裔罗姆人送往奥斯维辛。

1943年11月15日,希姆莱下令在德控苏区“『定居的』和『混血的』吉卜赛人被视为国家公民。『游牧的』和『混血的』吉卜赛人则与犹太人同等对待,送入集中营。”[345]鲍尔称这个举动反映了纳粹对罗姆人的意识形态——雅利安人不能被罗姆血统所污染。[346]

有色人种

纳粹时期德国境内的黑人数量约在5,000-25,000之间,尚不清楚该统计是否包含了亚裔人。[347]根据美国大屠杀纪念馆的记述:“1933年至1945年间纳粹德国和占领区黑人经历了隔离、迫害、医学实验、监禁、施以暴力及被杀害等各异的命运。然而,对他们并没有采取像犹太人及其他群体那般系统化的灭绝行动。”[348]此外,阿非利卡人、柏柏尔人、伊朗人和印度人由于被视为雅利安人種,并未受到迫害。对突厥人、阿拉伯人和南亚人,种族限制有所放宽,他们有些亦被德军招募。[349] (参见自由阿拉伯軍團、突厥斯坦軍團)

残疾人

| 我们的起始点不是个人的,我们不关心什么应该给饥饿的果腹、给口渴的喂水、给赤裸的穿衣——这些不是我们的目标。我们的目标是全然不同的。它们可以用清晰的句子写成:我们必须用健康人来占领世界。 | ||

| ——1938年,约瑟夫·戈培尔[350] | ||

T4行动在1939年开始,意图是保持德意志基因的“纯洁性”,杀死或阉割有残疾的或患心理疾病的人。[351]

在1939年到1941年,在心理医院中有80,000-100,000位心理疾病患者被处死、儿童5,000位;犹太人1,000位。[352]在心理医院外,人数约为20,000位 (根据安乐死中心哈泰姆城堡(Schloss Hartheim)的副主任格奥尔格·雷诺大夫(Dr. Georg Renno)报告)或400,000位(毛特豪森集中营司Frank Zeireis)。[352]另有300,000人被强制绝育。[353]从总数上来看,约有200,000位有心理疾病的患者被处死,而该数目在历史上并不受到重视。与物理残疾的人一样,患有侏儒症的人也被处死。很多人被关入笼子里展出,或是被纳粹拿来当做实验品使用。[354]虽然没有受到正式的参与命令,精神病院和精神病医生在各个阶段都积极配合了这项暴行,以及之后的处理各种“不受欢迎的”人和犹太人。[355]在德国天主教和新教的强烈抗议后,希特勒于1941年8月24日命令取消T4行动。[356]

这项行动的名称来源于Tiergartenstraße 4,后者是柏林蒂尔加滕(Tiergarten)区一个小别墅的地址,是福利和照顾机构总部的所在地,[357]由菲利普·鲍赫勒和卡尔·勃兰特领导,前者为希特勒的私人总理(Kanzlei des Führer der NSDAP),后者为希特勒的私人医生。

1946年12月,勃兰特与其它22人站在了纽伦堡审判的被告席上,这一案件被称之为《美国诉卡尔·勃兰特等人案》,或称《医生审判》(Doctors' Trial)。1948年6月2日,勃兰特在巴伐利亚的兰茨贝格监狱被执行绞刑。

左翼份子

德国共产党人、社会主义者和工会主义者是纳粹党人在德国国内最早的敌人,也是首批被送至集中营的群体之一。[358]希特勒称共产主义是犹太人的学说,并将其称为“犹太布尔什维主义”。1933年,纳粹党以反对共产党颠覆的名义颁布了《授权法案》,该法案授予了希特勒独裁的权力。戈林在後來的纽伦堡审判中称,正是纳粹党压制德国共产党的意愿促成了兴登堡总统与德国精英阶层同纳粹合作。[359]

德国左翼对纳粹党种族主义的反对是纳粹憎恨左翼的另一个缘由,德国左派组织的许多领导人是犹太人,犹太领袖在1919年的斯巴達克同盟起义中起到了关键作用。希特勒将马克思主义和布尔什维主义视为“国际犹太人”破坏“种族纯洁”及雅利安人和北欧人生存的一种手段,另外的原因是他们会激化社会阶级矛盾,组织工会反对政府及国有企业。在布痕瓦尔德集中营以及其他集中营中,德国共产党人相比犹太人享有更多特权,这是因为他们种族更加纯洁的缘故。[360]

纳粹新占领区内的共产主义、社会主义、无政府主义者通常是首先被拘留或处决的人群,如希特勒著名的《政委命令》即是一例,他下令凡是被德軍所俘虜的苏军政委以及德占区内所有的共产党员一律處決。[361][362]别动队在东部战线负责执行这些处决。

1941年12月7日,希特勒還簽署了《夜雾命令》,德军最高统帅部总长威廉·凯特尔予以下發执行,在纳粹占领区中诸多政治活动人士因此命令被绑架而下落不明。

共济会成员

在《我的奋斗》中,希特勒写道共济会已“屈从”于犹太人的掌控之下:“由共济会宣扬的民族自我保护和平主义论调,被犹太媒体宣传以麻痹大众。”[363]1930年代中期前,纳粹德国并未将共济会视为严重的威胁。[364]海德里希甚至建立了一个共济会博物馆,艾希曼早年在保安处期间曾於此研究这一被他视为“消失的仪式”。[365][366]另外,希特勒在1938年4月27日颁布了一个声明,其中的第三条解除了前共济会员加入纳粹党的限制,条件是“只要申请人不是共济会会所的高级别成员”。[367]希特勒始终将共济会视为一个阴谋组织,但其参与者并未受到如同犹太人那样的系统迫害。[364][368]集中营中的共济会成员是以政治犯的身份被关入的,他们佩戴红色倒三角标志。[369]

美国大屠杀纪念博物馆认为由于许多被捕的共济会成员也具有犹太人或政治反对派身份,尚不清楚有多少人仅因为其共济会成员的单一原因被送入纳粹集中营。[370]苏格兰共济会总会所估计被处决的共济会成员约在 80,000 到 200,000 之间。[270]

独特性存疑

不列颠哥伦比亚省奥肯那根大学教授亚当·琼斯认为,自1994年卢旺达种族屠杀后,认为犹太人大屠杀具有独特性的观点已不再广泛流传。[372]

1997年,《共产主义黑皮书》出版后引发了对苏联与纳粹罪行间进一步的比较。该书认为苏联和纳粹的罪行间并没有很大差异,只是纳粹的做法比苏联激进得多。[373]在犹太大屠杀研究界中,诺曼·芬克尔斯坦写道大屠杀唯一性的观点最早出现于1967年的公开谈话中,但纳粹大屠杀学界并未接受这一观点。[374]

美國波士顿大学的史蒂文·卡茨认为大屠杀是历史上唯一的一次种族灭绝行动,并认为“大屠杀”(Holocaust)一词专指“欧洲犹太人的苦难”,而不包括其他纳粹受害者。[375]

参见

依国别

- 阿尔巴尼亚的犹太人大屠杀

- 白俄罗斯的犹太人大屠杀

- 比利时的犹太人大屠杀

- 克罗地亚的犹太人大屠杀

- 爱沙尼亚的犹太人大屠杀

- 法国的犹太人大屠杀

- 拉脱维亚的犹太人大屠杀

- 立陶宛猶太人大屠殺

- 挪威的犹太人大屠杀

- 波兰的犹太人大屠杀

- 罗马尼亚的犹太人大屠杀

- 俄罗斯的犹太人大屠杀

- 塞尔维亚的犹太人大屠杀

- 乌克兰的犹太人大屠杀

- 苏联的犹太人大屠杀

受害人与幸存者

- 纳粹大屠杀著名幸存者列表

- 納粹大屠殺中的兒童

其它国家的参与

- 百慕大会议

- 埃维昂会议

- 纳粹大屠杀的国际反应

- 圣路易斯号客轮

救助者

善后

- 纳粹大屠杀的善后

- 去纳粹化

- 功能主義與蓄意主義的爭論

- 历史学家争论

- 纳粹大屠杀罪责

法律回应

其他观点

- 否认犹太人大屠杀

- 反犹太主义

文化影响

第二次世界大战中的类似事件

註解

- For an opposing view on the allegedly offensive nature of the meaning of the word holocaust, see Peterie 2000.

- 其中達豪、布痕瓦尔德和萨克森豪森集中营就關押了26,000名囚犯[72],而波美拉尼亞地區的猶太人則被送到奥拉宁堡集中营[73]。

- For details of the original Schacht Plan, see "Schacht 'ransom' Plan Seen Doomed to Failure; Opposed in Britain". Jewish Telegraphic Agency. 18 December 1938. Retrieved 30 September 2012.

参考文献

引用

- . United States Holocaust Memorial Museum. [2017-10-06]. (原始内容存档于2017-11-25).

- Snyder 2010,第45頁.

此定义于如下来源提及:Bauer 2002, Cesarani 2004, Dawidowicz 1981, Evans 2002, Gilbert 1986, Hilberg 1996, Longerich 2012, Phayer 2000, Zuccotti 1999. - Dawidowicz(1975年),第403页

- . [2017-01-08]. (原始内容存档于2016-05-02).

- Niewyk & Nicosia(2000年),第45–52页

- . yadvashem.org. Yad Vashem. [2015-06-26]. (原始内容存档于2018-09-28).

- Evans, Richard (9 July 2015). The Anatomy of Hell (页面存档备份,存于), The New York Review of Books

- Fitzgerald 2011,第4頁; Hedgepeth & Saidel 2010,第16頁.

- . [2017-01-08]. (原始内容存档于2017-02-01).

- Eric Lichtblau. . The New York Times. 2013-03-01 [2013-03-02]. (原始内容存档于2020-04-28).

- Stone(2011年),第109页

- Doris J. Bergen, War and Genocide: A Concise History of the Holocaust (3rd ed. 2016).

- Kennedy(2007年),第780页

- Laqueur(2001年),第546页

- Jewish Partisan Education Foundation (页面存档备份,存于), accessed 22 December 2013.

- . Emory University. [2016-10-13]. (原始内容存档于2021-04-07).

- "The Auschwitz Album" (页面存档备份,存于). Yad Vashem. Retrieved 24 September 2012.

- "What is the origin of the word 'Holocaust'?" (页面存档备份,存于). United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 25 September 2012.

- Niewyk & Nicosia(2000年),第45页

- Fleet, Josh. . HuffPost. 2012-01-27 [2019-08-11]. (原始内容存档于2020-11-04) (英语).

- Steinweis 2001 provides a survey of this phenomenon.

- "The Holocaust: Definition and Preliminary Discussion" (页面存档备份,存于). 以色列猶太大屠殺紀念館. Retrieved 24 September 2012.

- Berenbaum(2005年),第103页

- Berenbaum(2005年),第104页

- Friedländer(2007年),第xxi页

- Bauer(2002年),第48页

- Maier(1988年),第53页

- Dear & Foot(2001年),第页

- For a summary of this point, see: Bauer, Yehuda (27 January 1998). "Address to the Bundestag" (页面存档备份,存于). 以色列外交部. Retrieved 21 September 2012.

- Bauer(2002年),第49页

- Harran(2000年),第384页

- Müller-Hill(1998年),第22页

- Berenbaum(2005年),第194–195页

- Berenbaum(2005年),第194–5页

- "Boycotts". Center for Holocaust and Genocide Studies, University of Minnesota. (页面存档备份,存于). Retrieved 24 September 2012.

- Bauer(1982年),第页

- Hilberg(2003年),第1、5页

- Dawidowicz(1975年),第47页

- "The assertion that Luther's expressions of anti-Jewish sentiment have been of major and persistent influence in the centuries after the Reformation, and that there exists a continuity between Protestant anti-Judaism and modern racially oriented antisemitism, is at present wide-spread in the literature; since the Second World War it has understandably become the prevailing opinion."

- For similar views, see:

- Fischer(2002年),第47–49页

- Gramel(1992年),第53–4页

- Gramel(1992年),第61页

- Friedländer(1997年),第76页

- Evans(1989年),第69页

- Friedlander(1994年),第495–496页

- Fischer(2002年),第47–51页

- Mommsen(1993年),第121页

- Peukert(1994年),第280–284页

- Peukert(1994年),第279–280页

- Peukert(1994年),第280页

- Peukert(1994年),第288页

- Burleigh(2000年),第47–48页

- Peukert(1994年),第289页

- Fleming(1987年),第17页

- Mommsen, Hans (12 December 1997) "Interview with Hans Mommsen" (页面存档备份,存于). Yad Vashem. Retrieved 26 September 2012.

- Friedländer(1997年),第30–1页

- Noakes & Pridham(1983年),第499页

- Peukert(1987年),第220页

- Peukert(1987年),第221页

- Gilbert(1986年),第32页

- Longerich(2012年),第155页

- Peukert(1987年),第214页

- Friedländer(1997年),第33页

- Friedländer(1997年),第29页

- Proctor(1988年),第108页

- Kershaw(1998年),第570页

- Berenbaum(2005年),第57页

- Michael & Doerr(2002年),第154页

- Friedländer(1997年),第1页

- Friedländer(1997年),第12页

- Benz(2007年),第97页

- Buchholz(1999年),第510页

- Halbrook(2000年),第528页

- Bauer(1989年),第7页

- Brechtken(1998年),第200–1页

- Brechtken(1998年),第196ff页

- Brechtken(1998年),第205页

- Poprzeczny(2004年),第150页

- Brechtken(1998年),第197页

- Naimark(2001年),第73页

- Browning(2004年),第81页

- Hildebrand(2005年),第70页

- Cesarani, David. . BBC History. 2011-02-17 [2012-09-25]. (原始内容存档于2015-06-01).

- Nicosia(2000年),第页

- Black(2001年),第页

- Mann 2005,第246頁.

- Browning(2004年),第111页

- Cesarani(2005年),第99页

- Lumsden(2002年),第83、84页

- Niewyk & Nicosia(2000年),第232页

- Cesarani(2005年),第9、77–78页

- Niewyk & Nicosia(2000年),第153页

- Kats(1970年),第35页

- Yad ṿa-shem, rashut ha-zikaron la-Shoʾah ṿela-gevurah, Yad Vashem studies XXXI, Yad Vashem Martyrs' and Heroes' Remembrance Authority, 2003, p.322

- Niewyk & Nicosia(2000年),第154页

- Dwork and Jan van Pelt, Holocaust: A History, 208.

- Rubenstein, Richard L.; Roth, John K. . 2nd. Westminster John Knox Press. 2003: 164. ISBN 978-0-664-22353-3.

- Krausnick(1968年),第57页

- Christopher Hibbert, Benito Mussolini (1975)

- Black, Jeremy (2016). The Holocaust: History and Memory. Bloomington, IN: Indiana University Press. ISBN 978-0-253-02214-1.

- Carlo Spartaco Capogreco, I campi del duce. L'internamento civile nell'Italia fascista, 1940-1943 (Torino: Einaudi, 2004).

- . [2022-09-26]. (原始内容存档于2016-11-30).

- Cohen, Philip J. (1996). Serbia's Secret War: Propaganda and the Deceit of History. College Station, Texas: Texas A&M University Press. ISBN 978-0-89096-760-7.

- Wolfgang Benz , Barbara Distel (ed.): The place of terror . History of the National Socialist Concentration Camps. Volume 9: Labor education camps, ghettos, youth protection camps, police detention camps, special camps, gypsy camps, forced labor camps. CH Beck, Munich 2009, ISBN 978-3-406-57238-8 , p. 326.

- Gentile, Carlo. The Police Transit Camps in Fossoli and Bolzano – Historical report in connection with the trial of Manfred Seifert. Cologne.

- Harran(2000年),第321页

- "Concentration Camp Listing" (页面存档备份,存于), Jewish Virtual Library.

- "The Forgotten Camps" (页面存档备份,存于).

- Bloxham(2000年),第1–37页

- Longerich(2010年),第314–320页

- Harran(2000年),第461页

- . Jewishgen.org. 1999-03-30 [2010-07-31]. (原始内容存档于2015-12-24).

- Trunk(1996年),第1–6页

- Hilberg(1995年),第170页

- Hilberg(1995年),第106页

- Berenbaum(2005年),第81–83页

- Hilberg(2003年),第1111页

- Snyder(2010年),第285页

- Berenbaum(2005年),第114页

- "Deportations to and from the Warsaw Ghetto" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Berenbaum(2005年),第116页

- Public Prosecutor Radosław J. Ignatiew (July 9th , 2002), Jedwabne: Final Findings of Poland's Institute of National Memory. 的存檔,存档日期2016-03-03. Polish Academic Information Center, University of Buffalo.

- "Komunikat dot. postanowienia o umorzeniu śledztwa w sprawie zabójstwa obywateli polskich narodowości żydowskiej w Jedwabnem w dniu 10 lipca 1941 r." 的存檔,存档日期2013-06-20. Instytut Pamięci Narodowej, ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa. (波兰文)

- IPN Communiqué. Final findings. Postanowienie o umorzeniu sledztwa. Institute of National Remembrance, June 30, 2001. PDF file, direct download 25.4 MB. (波兰文)

- The inscription on the memorial stone raised in the place of the barn at Jedwabne read: "Place of torture and execution of the Jewish population. The Gestapo and Nazi gendarmerie burned 1,600 people alive on 10 July 1941." (波蘭語:). In 2001 the stone was removed and deposited in the Polish Army Museum in Białystok because it did not present the confirmed number of dead.

- Gross, Jan Tomasz. . Princeton, N.J: Princeton University Press. 2001. ISBN 0-691-08667-2.p.7

- Porat(2002年),第161页

- Kwiet(1998年),第4页

- Matthäus(2004年),第268–276页

- Hillgruber, Andreas "War in the East and the Extermination of the Jews" pp. 85–114 from The Nazi Holocaust Part 3, The "Final Solution": The Implementation of Mass Murder Volume 1 edited by Michael Marrus, Mecler: Westpoint, CT 1989 pp. 102–103.

- Hillgruber, Andreas "War in the East and the Extermination of the Jews" pp. 85–114 from The Nazi Holocaust Part 3, The "Final Solution": The Implementation of Mass Murder Volume 1 edited by Michael

- Förster(1998年),第276页

- Förster(1998年),第277页

- Förster(1998年),第278页

- Förster(1998年),第280页

- Hilberg(2003年),第291页

- Browning(2004年),第225页

- Berenbaum(2005年),第93页

- Evans(2008年),第226–227页

- Murray & Millett(2000年),第141页

- Berenbaum(2005年),第97–98页

- Isaacs, Jeremy (23 November 2006). "Obituary: Susan McConachy" (页面存档备份,存于). The Guardian. Retrieved 25 September 2012.

- Benz 2007,第98頁.

- Kogon, Langbein & Rueckerl 1993,第頁.

- Longerich(2010年),第305页

- Longerich(2010年),第306页

- Longerich(2010年),第307页

- Longerich(2010年),第308页

- Cesarani(2005年),第113–114页

- Letter from Reinhard Heydrich to Martin Luther, Foreign Office, February 26, 1942 的存檔,存档日期2012年11月2日,., regarding the minutes of the Wannsee Conference.

- Berenbaum(2005年),第101–2页

- Morris, Errol. . Fourth Floor Productions. 1999-05-12 [2012-09-25]. (原始内容存档于2015-05-30).

- Marrus(2000年),第89页

- Marrus(2000年),第89–90页

- Evans(1989年),第71页

- Marrus(2000年),第91页

- Marrus(2000年),第92页

- Marrus(2000年),第93页

- Marrus(2000年),第2页

- Ezard, John (17 February 2001). "Germans knew of Holocaust horror about death camps" (页面存档备份,存于). The Guardian. Retrieved 23 September 2012.

- Lower(2006年),第245页

- Niewyk & Nicosia(2000年),第26页

- Yahil(1991年),第257页

- Buchheim(1968年),第372–3页

- Buchheim(1968年),第381页

- Buchheim(1968年),第386–7页

- Browning(1992年),第57页

- Kudryashov(2004年),第232–32页

- Christopher R. Browning. (PDF file, direct download 7.91 MB complete). Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland. Penguin Books: 52, 77, 79, 80. 1992 [2013-05-01]. (原始内容存档 (PDF)于2013-10-19).

Also: PDF cache archived by WebCite.

- Kudryashov(2004年),第234页

- Kudryashov(2004年),第234–5页

- Kudryashov(2004年),第226–7, 234–5页

- Mgr Stanis?aw Jab?oński (1927–2002). . The camp history. Trawniki official website. [2013-04-30]. (原始内容存档于2014-02-03) (波兰语).

- Source: Yad Vashem (页面存档备份,存于). Retrieved 7 May 2007

- Memorial and Museum Auschwitz-Birkenau 的存檔,存档日期2011-10-05.

- Per Yadvashem.org 的存檔,存档日期2013-09-21., Auschwitz II total numbers are "between 1.3M–1.5M", so we use the middle value 1.4M as estimate here.

- Belzec (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Chelmno (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Jasenovac (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Majdanek (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Maly Trostinets (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Sobibor (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- Treblinka (页面存档备份,存于), Yad Vashem.

- (PDF). Yad Vashem. [2013-09-17]. (原始内容存档 (PDF)于2014-01-23).

- Although Che?mno was not technically part of Operation Reinhard, it began functioning as an extermination camp in December 1941.Yadvashem.org (页面存档备份,存于)

- Che?mno, which used gas vans rather than gas chambers to commit mass murder, had its roots in the extension of the Euthanasia Program to the Warthegau and the subsequent liquidation of large numbers of that region's Jews beginning in September 1941. See Montague 2012, pp. 9–48].

- Piper 1998,第173頁.

- Piper 1998,第162頁.

- Piper 1998,第170頁.

- Piper 1998,第163頁.

- Piper 1998,第163頁

See also Goldensohn 2005,第298頁, quoting Rudolf Höss: "We cut the hair from women after they had been exterminated in the gas chambers. The hair was then sent to factories, where it was woven into special fittings for gaskets." Höß said that only women's hair was cut and only after they were dead. He said he had first received the order to do this in 1943. - Piper 1998,第172頁.

- Piper 1998,第171頁.

- Piper 1998,第164頁.

- Pelt 2002,第4頁.

- The Destruction of the European Jews

- Hilberg 2003,第1104–1105, 1111頁.

- Longerich 2010,第341頁.

- Hilberg 2003,第1112–1118頁.

- Snyder 2010,第283頁.

-

- Bauer, Yehuda. Forms of Jewish Resistance During the Holocaust. In The Nazi Holocaust: Historical Articles on the Destruction of European Jews. Vol. 7: Jewish Resistance to the Holocaust, edited by Michael R. Marrus, 34–48. Westport, Connecticut: Meckler, 1989.

- Bauer, Yehuda, They chose life: Jewish resistance in the Holocaust, New York, The American Jewish Committee, 1973.

- Jewish Resistance During the Holocaust (页面存档备份,存于) by Israel Gutman. Yad Vashem.

- Resistance During the Holocaust (页面存档备份,存于) U.S. Holocaust Memorial Museum

- Jewish Resistance. A Working Bibliography. (页面存档备份,存于) The Miles Lerman Center for the Study of Jewish Resistance. Center for Advanced Holocaust Studies. U.S. Holocaust Memorial Museum

- The Holocaust: The Jewish Tragedy.Gilbert 1986,第828頁.

- Hilberg 1996,第126–137頁.

- Kennedy 2007,第780頁.

- "Resistance During the Holocaust" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Lador-Lederer 1980,第75 n.15頁.

- Pinkus 1990,第261頁.

- Klempner 2006,第145–146頁.

- Snyder 2010,第320頁.

- Suhl 1987,第181–3頁.

- Zuccotti 1999,第274頁.

- Klempner 2006,第145頁.

- "Holocaust Resistance" (页面存档备份,存于) H-Net discussion log 2 Dec 1998

- Johnson 1988,第506頁.

- Wood & Jankowski 1994.

- "Killing Centers" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- "Aktion 'Erntefest' (Operation 'Harvest Festival')" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Fest 1999,第329頁.

- Evans 2002,第102–3頁.

- Swiebocki 1998,第505頁.

- Linn 2004,第20頁.

- . [2013-12-10]. (原始内容存档于2007-10-11).

- (PDF). Yad Vashem. [2012-09-26]. (原始内容存档 (PDF)于2013-11-12).

- Farbstein 1998.

- Memorandum, Arthur Sweetser to Leo Rosten, 1 February 1942, quoted in Eric Hanin, "War on Our Minds: The American Mass Media in World War II" (Ph.D. dissertation, University of Rochester, 1976), ch. 4, n.6

- Frank 2007,第66–67頁.

- Lemkin 2005,第89 n.45頁.

- Karski 2001,第552–564頁.

- Wood & Jankowski 1994,第316頁.

- Het Parool, 27 September, page 4–5. Concentration camps: where the Nazi's bring their ideals in practice, NIOD (Dutch Institute of War Documentation), Amsterdam

- Het 'Illegale Parool'-archief 1940–1945 (4) (页面存档备份,存于) and Het 'Illegale Parool'-archief 1940–1945 (5) (页面存档备份,存于) (Het 'Illegale Parool'-archief 1940–1945, 27 September 1943, p 4–5)

- Lewis 2002,第31–33頁.

- "Byłem Numerem: swiadectwa Z Auschwitz" by Kazimierz Piechowski, Eugenia Bozena Kodecka-Kaczynska, Michal Ziokowski, Hardcover, Wydawn. Siostr Loretanek, ISBN 978-83-7257-122-9

- . En.auschwitz.org.pl. 2009-01-13 [2010-07-31]. (原始内容存档于2011年5月22日).

- Vrba 2006.

- Linn, Ruth (13 April 2006). "Obituary: Rudolf Vrba" (页面存档备份,存于). The Guardian. Retrieved 25 September 2012.

- According to Linn 2004, p. 30, the BBC first broadcast information from the report on 18 June, not 15 June.

- Brigham, Daniel T. (3 July 1944). "Inquiry confirms Nazi death camps" (页面存档备份,存于). The New York Times. Retrieved 2 October 2012.

- Brigham, Daniel T. (6 July 1944). "Two death camps places of horror" (页面存档备份,存于). The New York Times. Retrieved 2 October 2012.

- Frankel, Max (14 November 2001). "Turning Away from the Holocaust" (页面存档备份,存于). The New York Times. Retrieved 28 September 2012.

- Leff 2005.

- Leff, Laurel (4 April 2005). "How the NYT Missed the Story of the Holocaust While It Was Happening" (页面存档备份,存于). History News Network, George Mason University. Retrieved 19 October 2012.

- Longerich 2012,第695頁.

- Czech 1989, p. 920, 933, which uses information from a series called Hefte von Auschwitz, and cited in Kárný 1998, p. 564. The original German is: 25. November Im KL Auschwitz II kommen 24 weibliche Häftlinge ums Leben, von denen 13 unmittelbar getötet werden.

- "Maps of the Death Marches" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. ushmm.org. Retrieved 27 September 2012.

According to Krakowski 1989, p. 476, death marches were a frequent occurrence throughout the war. The inaugural one commenced on 14 January 1940 in occupied Poland, when the SS escorted 800 Jewish POWs from the Polish army to Biała Podłaska from Lublin—a distance of 100km in a matter of days in the depths of Polish winter. Massacred all along the way, less than 5% of the 800 survived the journey. - Friedländer 2007,第649頁.

- Wiesel 2012,第122頁.

- Hitchcock 2009,第283頁.

- Hitchcock 2009,第297頁.

- Hitchcock 2009,第340頁.

- Gilbert 1986,第798頁.

- Gilbert 1986,第808–9頁.

- Stone, Dan G.; Wood, Angela. . 2007: 144. ISBN 0-7566-2535-1.

- OSS Section, Seventh Army, , United States Army: 2, 1945

- A film with scenes from the liberation of Dachau, Buchenwald, Belsen and other Nazi concentration camps, supervised by the British Ministry of Information and the American Office of War Information, was begun but never finished or shown. It lay in archives until first aired on PBS's Frontline on 7 May 1985. The film, partly edited by Alfred Hitchcock, can be seen online at Memory of the Camps (页面存档备份,存于).

- Hitchcock 2009,第289頁.

- "The 11th Armoured Division (Great Britain)" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- "Bergen-Belsen" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Wiesel 2002,第41頁.

- Dimbleby, Richard (15 April 1945). "Liberation of Belsen" (页面存档备份,存于). BBC News. Retrieved 25 September 2012.

- The Russian Academy of Science Rossiiskaia Akademiia nauk. Liudskie poteri SSSR v period vtoroi mirovoi voiny:sbornik statei. Sankt-Peterburg 1995 ISBN 978-5-86789-023-0

- Lucy Dawidowicz. The War Against the Jews, Bantam, 1986.p. 403

- Berenbaum 2005,第125頁.

- 1.8–1.9 million non-Jewish Polish citizens are estimated to have died as a result of the Nazi occupation and the war. Estimates are from Polish scholar, Franciszek Piper, the chief historian at Auschwitz. Poles: Victims of the Nazi Era (页面存档备份,存于) at the United States Holocaust Memorial Museum.

- Piotrowski, Tadeusz. "Project InPosterum: Poland WWII Casualties" (页面存档备份,存于). Retrieved 15 March 2007; and Łuczak, Czesław. "Szanse i trudności bilansu demograficznego Polski w latach 1939–1945", Dzieje Najnowsze, issue 1994/2.

- "Genocide of European Roma (Gypsies)" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved September 27, 2012. The USHMM places the scholarly estimates at 220,000–500,000. According to Berenbaum 2005, p. 126, "serious scholars estimate that between 90,000 and 220,000 were killed under German rule."

- Hancock 2004,第383–96頁.

- Ryan & Schuchman 2002,第62頁.

- . GrandLodgeScotland.com. [2010-07-31]. (原始内容存档于2013-05-31).

- Freemasons for Dummies, by Christopher Hodapp (页面存档备份,存于), Wiley Publishing Inc., Indianapolis, 2005, page 85, sec. Hitler and the Nazis

- 的存檔,存档日期2011-07-19.. The volume is also available online: (PDF). [2012-09-07]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-19).

- The Holocaust Chronicle, Publications International Ltd., p. 108.

- Shulman, William L. A State of Terror: Germany 1933–1939. Bayside, New York: Holocaust Resource Center and Archives.

- Niewyk & Nicosia 2000,第45–52頁.

- Donald L. Niewyk, Francis R. Nicosia. . Columbia University Press. 2000: 49. ISBN 0231112009.

Those who offer explicit or implicit arguments for including them among the victims of the Holocaust, such as Bohdan Wytwycky in The Other Holocaust and Christian Streit and Jürgen Forster in The Policies of Genocide, point out that the appallingly high losses among Soviet prisoners of war were racially determined. The Germans did not usually mistreat prisoners from other Allied countries, but in the Nazi view Soviet prisoners were Slavic "subhumans" who had no right to live. ... Those who would include Polish and Soviet civilian losses in the Holocaust include Bohdan Wytwycky in The Other Holocaust, Richard C. Lukas in The Forgotten Holocaust: The Poles Under German Rule, 1939–1944, and Ihor Kamenetsky in Secret Nazi Plans for Eastern Europe.

- Gilbert 1988,第242–4頁.

- Snyder 2010,第412頁.

- Dear & Foot 2001,第341頁.

- Hilberg 2003,第1322頁.

- About: The Central Database of Shoah Victims Names, 以色列猶太大屠殺紀念館 web site.

- . Yad Vashem. [2013-11-08]. (原始内容存档于2016-01-22).

- . JVL. [2013-11-08]. (原始内容存档于2016-12-30).

- (页面存档备份,存于) . [2004-06-07]. (原始内容存档于2004-06-07). (页面存档备份,存于)

- Reitlinger, Gerald. . New York: Beechhurst Press. Review by Friedman, Philip. . Jewish Social Studies. 1954, 16 (2): 186–189 [p. 189]. JSTOR 4465231. See also a review by Hyamson, Albert M. . International Affairs. 1953, 29 (4): 494–495. JSTOR 2606046.

- Israel Gutman. Encyclopedia of the Holocaust, Macmillan Reference Books; Reference edition (1 October 1995).

- "How many Jews were murdered in the Holocaust?" (页面存档备份,存于), FAQs about the Holocaust, Yad Vashem.

- Benz, Wolfgang. . Dtv. 1996. ISBN 3-423-04690-2.

- Piper 1998,第71頁.

- Hilberg 2003,第1320–1321頁.

- Martin Gilbert. . London: Routledge. 2002: 245. ISBN 0-415-28145-8.

The gassing of more than two million Jews at Auschwitz began on 4 May 1942.... (p. 100) By the most exact estimates of recent research, the number of Jews killed in Europe between September 1939 and May 1945 was nearly six million. This estimate is a minimum; the deaths shown opposite total just over 5,750,000, and are based on such country-by-country and region-by-region records as survive. (p. 245)

- Dawidowicz, Lucy S. . New York: Bantam Books. 1986. ISBN 0-553-34302-5.p. 403

- Rhodes, Richard. . New York: Alfred A. Knopf. 2002. ISBN 0-375-40900-9.

- . ADL. [2013-11-08]. (原始内容存档于2013-02-22).

- Shoah Research Center;– Albania (页面存档备份,存于) The Jews of Albania during the Zogist and Second World War Periods . [2007-09-27]. (原始内容存档于2007-09-27). and see also Norman H. Gershman's book Besa: Muslims Who Saved Jews in World War II – for reviews etc (页面存档备份,存于) (all consulted 24 June 2010)

- Michele Sarfatti, The Jews in Mussolini's Italy: From Equality to Persecution (Madison, University of Wisconsin Press, 2006) (Series in Modern European Cultural and Intellectual History).

- Benz, Wolfgang. . New York: Columbia University Press. 1999: 152–153. ISBN 0-231-11214-9.

- Jacobs 2005,第3頁.

- Salomo Birnbaum, Grammatik der jiddischen Sprache (4., erg. Aufl., Hamburg: Buske, 1984), p. 3.

- Cesarani 2004,第366頁.

- Mazower 2008,第204–211頁; Müller & Ueberschär 2002,第285頁.

- Bergen 2009,第168頁.

- Hagen 2012,第313頁.

- Gellately 2001,第153頁.

- Phayer 2000,第21頁.

- Berghahn 1999,第32–3頁.

- Piotrowski 1998,第115頁.

- Gellately 2001,第154頁.

- Israel Gutman, Unequal Victims Holocaust Library 1985

- Piotrowski 1998,第295頁.

- . [2013-12-06]. (原始内容存档于2016-06-29).

- Nurowski, Roman. 1939–1945 War Losses in Poland, Warsaw 1960,

- Poland-World War II-casualties, Piotrowski, Tadeusz. "Project InPosterum: Poland WWII Casualties" (页面存档备份,存于)

- Polska 1939–1945. Straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, ed. Tomasz Szarota and Wojciech Materski, Warszawa, IPN 2009, ISBN 978-83-7629-067-6 (Introduction reproduced here 的存檔,存档日期2012-03-23.)

- Gaymon Bennett, Ted Peters, Martinez J. Hewlett, Robert John Russell (2008). "The evolution of evil". Vandenhoeck & Ruprecht. p.318. ISBN 978-3-525-56979-5

- Pinkus 2005,第57頁.

- Stephen A. Garrett (1996). "Conscience and power: an examination of dirty hands and political leadership (页面存档备份,存于)". Palgrave Macmillan. p.60. ISBN 978-0-312-15908-5

- Žerjavić, VladimirYugoslavia manipulations with the number Second World War victims, Zagreb: Croatian Information center,1993 ISBN 978-0-919817-32-6 HIC.hr (页面存档备份,存于) and Vojska.net (页面存档备份,存于)

- Kočović, Bogoljub-Žrtve Drugog svetskog rata u Jugoslaviji 1990 ISBN 978-86-01-01928-7

- Tomasevich, Jozo. War and Revolution in Yugoslavia, 1941–1945: Occupation and Collaboration. Stanford: Stanford University Press, 2001. ISBN 978-0-8047-3615-2

- United States Holocaust Memorial Museum – Holocaust Era in Croatia: 1941–1945, Jasenovac (go to section III Concentration Camps) USHMM.org (页面存档备份,存于)

- "Jasenovac" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- JewishVirtualLibrary.org (页面存档备份,存于), Jasenovac

- (PDF). Shoah Resource Center, The International School for Holocaust Studies. Yad Vashem. [2013-12-06]. (原始内容存档 (PDF)于2013-11-04).

-

- Bosniaks in Jasenovac Concentration Camp—Congress of Bosniak Intellectuals, Sarajevo. ISBN 978-9958-47-102-5. October 2006. (Holocaust Studies)

- of Bosniak victims of Jasenovac (波斯尼亞文) Meliha Pihura, Bosnjaci.net Magazine, 13 April 2007.

- (PDF). [2013-12-12]. (原始内容 (PDF)存档于2011-07-19).

- Mojzes(2011年),第95页

- Evans 2008,第406頁.

- Snyder 2010,第250–251頁.

- Dawidowicz 1981,第10頁.

- . [2013-12-06]. (原始内容存档于2019-05-15).

- "Nazi Persecution of Soviet Prisoners of War |work= Holocaust Encyclopedia" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Kermish(1968年),第177–178页

- Niewyk & Nicosia 2000,第47頁.

- Bauer 1998,第453頁.

- See History of the Holocaust: a Handbook and a Dictionary, Edelheit, Edelheit & Edelheit, p.458, Free Press, 1995

- Berenbaum 2005,第126頁.

- (PDF). 2000-09-11 [2013-01-29]. (原始内容 (PDF)存档于2012年5月16日).

- Gilbert, Martin. . Routledge, London & New York. 2002. ISBN 0-415-28145-8. (ref Map 182 p 141 with Romani deaths by country & Map 301 p 232) Note: formerly The Dent Atlas of the Holocaust; 1982, 1993.

- Hancock, Ian. Jewish Responses to the Porajmos (The Romani Holocaust) (页面存档备份,存于), Center for Holocaust and Genocide Studies, University of Minnesota.

- Helen Fein, Accounting for Genocide, New York, The Free Press, 1979, pp.79, 105

- Breitman 1991.

- Bauer 1998,第444頁.

- Bauer 1998,第445頁.

- Bauer 1998,第446頁.

- Lusane 2003,第97–98頁.

- "Blacks During the Holocaust" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Robert L. Canfield, Turko–Persia in Historical Perspective p. 212 – ="As Turkistanis they joined the so-called "Eastern Legions", which were part of the Wehrmacht and later the Waffen-SS, to fight the Red Army (Hauner 1981:339-57). The estimates of their numbers vary between 250,000 and 400,000, which include the Kalmyks, the Tatars and members of the Caucasian ethnic groups (Alexiev 1982:33)"

- Burleigh & Wippermann 1991,第69頁.

- Kershaw 2000,第252–261頁.

- Lifton 2000,第142頁.

- Neugebauer 1998.

- . Thehumanmarvels.com. [2013-01-18]. (原始内容存档于2013-01-16).

- Strous 2007.

- Lifton 2000,第95頁.

- Sereny 1995,第48–49頁.

- "Non-Jewish Resistance" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Jeffery(2010年),第302页

- Augustine, Dolores, Book Review (页面存档备份,存于) of Niven, Bill, The Buchenwald Child: Truth, Fiction, and Propaganda in Central European History 41:01, Cambridge University Press

- Brown, Maggie (5 October 1999). "The war that time forgot" (页面存档备份,存于). The Guardian. Retrieved 5 September 2012.

- "Commissar Order" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Mein Kampf, p. 315, 320.

- Longerich 2012,第213–214頁.

- Cesarani 2005,第42–33頁.

- Gerwarth 2011,第106–107頁.

- Domarus 2004,第1095頁.

- Hitler signed a decree on 1 March 1942 that spoke of the "systematic spiritual struggle against Jews, Freemasons, and their allies" (Domarus 2004, p. 2592); he believed Italian Masons were behind the deposition of Mussolini on 24 July 1943 (Kershaw 2000, p. 595); and he claimed a previously undetected lodge was involved in Operation Valkyrie of July 1944 (Kershaw 2000, p. 688).

- Cooper 2010,第頁.

- "Freemasonry under the Nazi Regime" (页面存档备份,存于). Holocaust Encyclopedia. United States Holocaust Memorial Museum. Retrieved 27 September 2012.

- Garbe 2001,第251頁.

- Jones 2010,第254頁.

- Courtois 1999,第9頁.

- Finkelstein 2003,第11–38頁.

- Novick 1999,第196–197頁.

来源

- (英文)Bauer, Yehuda. . New York: Franklin Watts. 1982.

- (英文)Bauer, Yehuda. . New Haven, CT: Yale University Press. 2002.

- (德文)Benz, Wolfgang. 2nd. C.H. Beck. 2007.

- (英文)Berenbaum, Michael. . United States Holocaust Memorial Museum, Johns Hopkins University Press. 2005.

- (英文)Bergen, Doris. . Rowman & Littlefield. 2009.

- (英文)Berghahn, Volker R. . Yearbook of European Studies. 1999, 13.

- (英文)Black, Edwin. . New York: Carroll & Graf Publishers. 2001.

- (英文)Bloxham, Donald. . vol.1, no. 1. Holocaust Educational Trust Research Papers. 2000.

- (德文)Brechtken, Magnus. 2nd. Munich: Oldenbourg Wissenschaftsverlag. 1998.

- (英文)Breitman, Richard. . New York: Alfred A. Knopf. 1991.