恒河

恆河(梵語:,印地語:,乌尔都语:(Ganga)国际音标发音:[ˈɡəŋɡaː] (ⓘ);坦米爾語:,孟加拉語: Gônga,玄奘譯為殑伽河)是南亚的一条主要河流,流經印度北部及孟加拉国。恒河全长2,525公里,流域面积91万平方公里,达印度国土面积的三分之一,恆河也為世界河水流量前20大的河流之一。[6][7] 恆河流域為世界上最多人口居住的河流流域,有超过4亿人口生活于此,人口密度達每平方公里390人以上。[8]

| 恒河 Ganga | |

| 河流 | |

[[File: Munshi_Ghat_in_Varanasi.jpg|250px|none|恒河在瓦拉纳西 {{|}}]] 恒河在瓦拉纳西 | |

| 国家 | |

|---|---|

| 省/州/邦 | 北阿坎德邦、北方邦、比哈尔邦、贾坎德邦、西孟加拉邦 |

| 支流 | |

| - 左侧支流 | 拉姆根加河、戈默蒂河、格爾納利河、甘達基河、布里根德格河、戈西河、默哈嫩達河、賈木納河(布拉馬普特拉河) |

| - 右侧支流 | 亞穆納河、塔穆薩河、宋河、蓬蓬河 |

| 城市 | 赫尔德瓦尔、莫拉達巴德、蘭布爾、坎普尔、安拉阿巴德、瓦拉納西、加齐普尔、巴特納、蒙格埃尔、巴加爾布爾、加尔各答 |

| 源头 | 始于帕吉勒提河和阿勒格嫩達河在喜马拉雅山南麓德沃普拉耶格的交汇[1] |

| - 位置 | 印度德沃普拉耶格 |

| - 海拔 | 3,892 m(12,769 ft) |

| - 坐标 | 30°59′N 78°55′E |

| 河口 | 恒河三角州 |

| - 位置 | 孟加拉国孟加拉灣 |

| - 海拔 | 0 m(0 ft) |

| - 坐标 | 22°05′N 90°50′E |

| 长度 | 2,525 km(1,569 mi)[2] |

| 流域面积 | 1,016,124 km²(392,328 mi²)[3] |

| 流量 | 法拉卡堰 |

| - 平均流量 | 16,648 m³/s(587,919 ft³/s)[4] |

| - 最大流量 | 70,000 m³/s(2,472,027 ft³/s) |

| - 最小流量 | 180 m³/s(6,357 ft³/s) |

| 其他地点流量(平均值) | |

| - 恒河三角洲,孟加拉湾 | 18,691 m³/s(660,066 ft³/s)[5] |

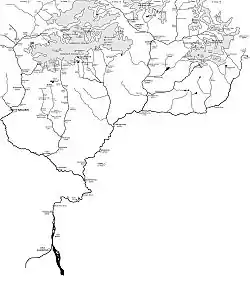

恒河(橙色)、布拉馬普特拉河(紫色)及梅格納河(綠色)流域圖

| |

恒河干流始于帕吉勒提河和阿勒格嫩达河在德沃普拉耶格的交汇。它横越北印度平原(即恒河平原),流经北方邦,与其最大支流亚穆纳河汇合,再流经比哈尔邦、西孟加拉邦,最后分为多条分流注入孟加拉湾。在西孟加拉邦,恒河南岸的一条人工水道将大约50%的水流引向了加尔各答附近的胡格利河,剩余继续流往孟加拉国的部分被称为博多河。博多河进入孟加拉国后与布拉马普特拉河(中国境内为雅鲁藏布江)下游的贾木纳河汇合,最终注入孟加拉湾,其入海河段称为梅格纳河,并在入海区域形成恒河三角洲。[7][9]

恒河对生活于其流域中的数百万居民至关重要,他们依赖恒河获取生活必需。[10]過去许多省會及帝國首都曾設於恆河沿岸,如巴连弗邑[11]、曲女城[11]、瓦拉納西、安拉阿巴德、穆尔斯希达巴德、蒙格埃尔、巴哈拉姆普尔、加爾各答等。恒河中生活着大约140种鱼类,90种两栖动物,以及一些爬行动物和哺乳动物,例如极危物种恒河鳄和恒河豚。[12]恆河被印度教徒視為聖河[13],印度教中也有稱為「恒河女神」的神祇。[14]

如今,恒河被严重污染,对其流域内的人类与动物的生存造成了严峻威胁。在瓦拉納西河段測得的水中糞生大腸桿菌水平超過印度政府所訂標準值100倍以上。[12]印度政府曾发起「恒河治理计划」[15][16][17],但由於貪汙、技術不足[lower-alpha 1]、缺乏良好環境計畫[lower-alpha 2]、印度傳統信仰[lower-alpha 3]及缺乏宗教上的有利支持[18]等因素,至今仍遭受重大挫敗。[lower-alpha 4][lower-alpha 5][19]

詞源

恆河的梵語和英語的come是同源詞,其本意就是速流、速去之河流,因含有速去速來、永無斷流的含義,漢地通譯爲恆河,意為“恆久之河”。唐代玄奘法師譯名定爲“殑伽河”。此外還存在“弶伽河”、“恒伽河”[20]等譯名。

河道

恒河前段始于帕吉勒提河和阿勒格嫩达河在喜马拉雅山南麓德沃普拉耶格的交汇。印度教认为帕吉勒提河是恒河的源头,但水文学指出恒河的真正源头是阿勒格嫩达河,因为它的长度更长。[21][22] 阿勒格嫩达河源自楠达德维山、卡美特山、特里苏尔峰等处的冰川融雪。帕吉勒提河源于海拔5,356米的根戈德里冰川,印度教传说湿婆居住于此;位于西夫凌峰山脚的灵修圣地Tapovan距离此处仅5千米。[23][24]

雖然恆河河源还包括許多小溪流,但只有其中最長的六條河流及五個合流点被尊为聖地。六條河流分別為阿勒格嫩达河、道里根加河、南達肯尼河、品達爾河、曼達基尼河及帕吉勒提河。五個合流点统稱为潘奇普拉耶格(意即「五汇流处」),皆位於阿勒格嫩達河上。从上游至下游,五个合流点分別是该河與道里根加河合流的毗濕奴普拉耶格、與南達肯尼河合流的南德普拉耶格、與品達爾河合流的卡尔恩普拉耶格、與曼達基尼河合流的鲁德拉普拉耶格以及與帕吉勒提河合流的德沃普拉耶格。[21]

流經喜馬拉雅山區峽谷約250公里的狭窄河段後[25],恒河於瑞诗凯诗結束峽谷河段,在圣地赫尔德瓦尔附近進入恒河平原。[21] 赫尔德瓦尔建有水壩將部分河水導入恆河運河,用于灌溉北方邦的多阿布区。赫尔德瓦尔上游河段大致向西南流,下游則向東南流。

恆河接著流經約900公里的曲折河段,经过卡瑙杰、法鲁卡巴德和坎普尔等城市。拉姆根加河在此河段匯入,注入恆河的平均流量為500 m3/s。[26] 恒河在阿拉哈巴德附近与长达1444公里的亚穆纳河交汇,该合流点是印度教中的一个圣地。在此合流点,亞穆納河的流量較恆河更大,平均為2,948 m3/s[26],約占匯流後總流量的58.5%。[27]

恒河继续往东,与400公里长的塔穆萨河合流,塔穆萨河源自凯穆尔山脉,平均流量为187 m3/s。然后恒河继续与600公里长的戈默蒂河合流,戈默蒂河源自喜马拉雅南麓,平均流量234 m3/s。随后恒河与加格拉河合流,加格拉河是恒河的最大支流,长1,156公里,始于喜马拉雅南麓西藏地区,流经尼泊尔,再至印度,平均流量2,991 m3/s。与加格拉河交汇后,恒河继续与松河合流,松河长度784公里,平均流量1008 m3/s。然后恒河与814公里长的甘达基河、729公里长的戈西河合流,它们的流量分别为1,654 m3/s 和 2,166 m3/s。就水流量而言,戈西河是位于加格拉河和亚穆纳河之后的恒河第三大支流[26],它与恒河的交汇点位于比哈尔邦。

从安拉阿巴德至马尔达之间,恒河流经的城市包括:丘纳尔、米尔扎布尔、瓦拉纳西、加齐普尔、阿拉、巴特那、恰普拉、哈吉普尔、莫卡梅、贝古萨赖、蒙格埃尔、萨希布根杰、拉杰马哈尔、巴加尔布尔、巴利亚、布克萨尔、西玛利亚、苏尔唐甘杰、法拉卡。恒河从巴加尔布尔开始转向东南方。从法拉卡开始,恒河出现岔流,水流量开始损耗。第一条岔流是408公里长的帕吉勒提河-胡格利河,该河随后发展成了胡格利河。在印度-孟加拉国边界,法拉卡堰控制了恒河的流量,它将一些河水转移至与胡格利河相连的支流运河,以降低胡格利河的淤泥含量。胡格利河始于帕吉勒提河与阿吉河在卡特瓦的交汇,同时也接受了许多支流,其中最大的支流是625公里长,流域面积25,820 km2的达摩达河。[28] 在马尔达至孟加拉湾之间,胡格利河流经了穆尔斯希达巴德、纳巴德维普、加尔各答和豪拉,最终在萨加尔岛附近汇入孟加拉湾。[29]

进入孟加拉国后,恒河主要分流被称为博多河。博多河与布拉马普特拉河的最大岔流贾木纳河交汇,随后又与梅克纳河合流,后续河段被称为苏尔玛-梅格纳河系统,并最终汇入孟加拉湾。恒河在其入海口形成了1,430×3,000公里的孟加拉扇,这是世界上规模最大的深海扇[30],其中埋藏了全球10-20%的有机碳。[31]

恒河三角洲主要由恒河和布拉马普特拉河携带的泥沙组成,它是世界上最大的三角洲,面积达64,000 km2[32], 横跨孟加拉湾400公里。[33]

世界上只有亚马逊河和刚果河的平均水流量大于恒河、布拉马普特拉河和苏尔玛-梅格纳河系统的总和平均流量。[33] 如果论总流量,那么只有亚马逊河略胜一筹。[34]

主要支流

以下由恒河河口至源頭依序列出兩側主要支流:

地質

印度次大陸位於印度-澳洲板塊中的次板塊印度板块最北部。[35] 它始于7500万年前南方超大陆冈瓦那大陆的分裂,分裂出的陆地向东北方漂移,該地質作用持续了5000万年,并由此形成了印度洋。[35] 印度次大陸最終與歐亞大陸板塊碰撞,並隱沒至歐亞板塊之下,由此抬升出地球上最高的山脈喜马拉雅山脉。[35] 在喜馬拉雅山脉形成時,其南麓曾存在大量因結構性下沉而出現的槽地質構造,后来隨著印度河及恆河的沖積作用而逐漸被填滿[36],最终形成現今的印度平原。[37] 印度平原在地質上被認為是前淵或前陸盆地。[38]

水文狀況

恒河左侧主要支流是戈默蒂河、加格拉河、甘达基河和戈西河,右侧主要支流是亚穆纳河、松河、达摩达河和蓬蓬河。恒河的水文状况十分复杂,尤其是在恒河三角洲区域,因此对该河的长度、流量及流域面积的测量值各有不同。

河流长度

恒河这一名称所指代的河流始于喜马拉雅山脉附近帕吉勒提河与阿勒格嫩达河的交汇,终于印度与孟加拉国边境附近该河流的首个分岔。一般而言,恒河长度被认为略长于2,600公里,不同观点认为是2,601公里[39],2,525公里[40][41]或2,650公里。[42] 这些观点一般将帕吉勒提河源头作为恒河的起源,也即以位于戈穆赫的根戈德里冰川为起点,以梅格纳河在孟加拉湾的入海河口为终点。[40][39][41][42] 有时人们也将赫尔德瓦尔作为恒河的起点,因为此处源自喜马拉雅的融水倾泻进入恒河平原。[43]

有时人们将胡格利河,而非梅格纳河作为恒河的延伸,因为胡格利河长于梅格纳河,于是恒河的总长度(帕吉勒提河/恒河/胡格利河)也变为了2,704公里,[32] 或2,321.5公里(从赫尔德瓦尔至胡格利河入海口)。[44] 还有时恒河长度被认为是2,304公里,计算长度始于帕吉勒提河源头,终于印度-孟加拉国边境。[45]

流域面积

与恒河长度类似,关于恒河流域面积也有不同的说法。恒河流域涵盖了4个国家:印度、尼泊尔、中国和孟加拉国,印度11个邦:喜马偕尔邦、北安查尔邦、恰蒂斯加尔邦、中央邦、旁遮普邦、贾坎德邦、比哈尔邦、拉贾斯坦邦、哈里亚纳邦、西孟加拉邦以及德里直辖区。[46] 恒河流域包括恒河三角洲,但不包括布拉马普特拉河和梅格纳河流域,流域总面积约1,080,000 km2,其中861,000 km2 位于印度(约占80%),140,000 km2 位于尼泊尔(13%),46,000 km2 位于孟加拉国(4%),33,000 km2 位于中国(3%)。[47] 恒河流域与梅格纳河流域合计约1,600,000 km2或1,621,000 km2。[34] 恒河-梅格纳河流域(缩写为GBM或GMB)延伸到了孟加拉国、不丹、印度、尼泊尔和中国。[48]

恒河流域的北端延伸到了喜马拉雅山脉和冈底斯-念青唐古拉山脉,南至温迪亚山脉北坡,西至阿拉瓦利岭东侧,东至焦达讷格布林高原及孙德尔本斯三角洲。恒河水流量中很大一部分都来自喜马拉雅山脉。在喜马拉雅山脉内,恒河流域绵延近1,200公里,西以亚穆纳河-萨特莱杰河至西姆拉山脊作为与印度河流域的边界,东部顺着錫金邦与尼泊尔边境的辛加里拉山脊作为与布拉马普特拉河流域的边界。世界最高峰珠穆朗玛峰也位于恒河流域内。[49] 其它位于恒河流域内海拔超过8,000米的高山还有:干城章嘉峰[50]、 洛子峰[51]、 马卡鲁峰[52]、卓奥友峰[53]、 道拉吉里峰[54] 、马纳斯卢峰[55]、 安纳布尔纳峰[56]和希夏邦马峰。[57] 恒河于喜马拉雅山脉流域部分包括喜马偕尔邦东南部、北安查尔邦全境、尼泊尔全境、西孟加拉邦西北部。

水流量

.JPG.webp)

根据源头定义不同,对恒河的水流量也有不同的测量值。很多时候,人们以梅格纳河入海口的水流量指代恒河水流量,在这种定义中,恒河水流量包含了恒河、布拉馬普特拉河和梅格纳河的总和,年度平均水流量为38,000 m3/s[33]或42,470 m3/s。[32] 但也有将恒河、布拉馬普特拉河和梅格纳河流量分开计算的案例,在这种情况下,恒河年平均水流量约为16,650 m3/s,布拉馬普特拉河年平均水流量约为19,820 m3/s,梅格纳河年平均水流量约为5,100 m3/s。[41]

恒河的最大峰值流量是在孟加拉国哈丁格桥测得的,超过70,000m3/s。[58] 最低流量也于1997年在同一地点测得,仅为180 m3/s。[59]

水文周期

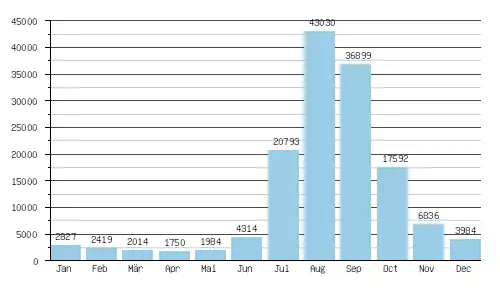

法拉卡測站於1949年至1973年間所測得的月平均流量(m³/s)[60]。

恒河流域的水文周期取决于西南季风的活动,大约有84%的降水发生在6月至9月之间。因此,恒河的河川流量呈现出高度季节性。根据哈丁格桥的测量数据,干旱季节与季风时期的恒河水流量比率大致为1:6。这种季节性变化是该区域许多土地与水资源问题的根源,[45] 它甚至可在同一年内造成干旱与水涝。这些问题在孟加拉国尤为显著,该国时常在旱季受干旱困扰,在季风时节受洪水侵袭。[59]

河道变化

在恒河三角洲,数条河流汇聚到了一起,并分汊为多条河道。恒河与布拉馬普特拉河都有多条分岔河道,而其中较大的河道又与其它大型河道合并,一同汇入孟加拉湾。这些河道不是固定不变的,随时间发展,河道形态会发生变化,有时这种变化会显著改变河道的分布。

12世纪之前,恒河的主干是帕吉勒提河-胡格利河分流,当时的博多河仍只是一条小型河道。当时这条主干道至入海口之间的河段不是今天的胡格利河,而是另一条被称为 Adi Ganga 的河流。12-16世纪间,博多河与帕吉勒提河-胡格利河分流的差距逐渐缩小。16世纪后,博多河逐渐成为了恒河的后续主要河段。[29] 广泛认为,帕吉勒提河-胡格利河分流衰微的原因可能是由于淤泥堵塞,这使得恒河主干道的水流转向了东南方的博多河。至18世纪,博多河已经成为了恒河的主要分流。[32] 转向博多河后,恒河与梅格纳河及布拉馬普特拉河交汇,随后在孟加拉湾入海。恒河目前与梅格纳河的交汇处大约形成于150年前。[61]

同样在18世纪,布拉馬普特拉河的下游河道也发生了显著变化,极大地改变了它与恒河的关系。1787年,恒河-博多河的支流提斯塔河发生了一次大规模洪灾,它迫使提斯塔河向东改道并汇入布拉馬普特拉河,而后令布拉馬普特拉河向南改道,并创造出一条新的河道。这条新的河道被称为贾木纳河,它向南汇入恒河-博多河。历史上的布拉馬普特拉河更加靠东,流经迈门辛市并汇入梅格纳河。如今这条河道规模小了许多,但仍保留布拉馬普特拉这个名字,人们有时将它称为老布拉馬普特拉河。[62] 老布拉馬普特拉河与梅格纳河的交汇处位于朗格班德,该处被印度教徒视为一个圣地。瓦里-贝特什瓦遗迹就在交汇处附近。[63]

历史

最早提到恒河的欧洲旅行者是古希腊的麦加斯梯尼,他在作品《印度史》中写道:“印度也有许多宽广的河流,它们源于北方边境的高山,穿过平坦的陆地,其中有不少河流相交汇聚,并入恒河。恒河源头宽30斯塔达,自北向南流动,入海之处即战象国度冈格里达伊的东部边境。”(Diodorus II.37)[64]

1951年印度表达了建造法拉卡堰的意愿,因此而与邻国东巴基斯坦(如今的孟加拉国)产生了水源分配争议。拦河堰于1975年建成,最初目的是从恒河水流量分配 1,100 m3/s 给帕吉勒提河-胡格利河,以恢复加尔各答港口的通航能力。在最干旱的时期,恒河水流量约为1400-1600 m3/s ,也就是说此时流往东巴基斯坦的河水只剩下280-420 m3/s。[65] 东巴基斯坦对此表示不满,该争端持续了很长时间,直到1996年印度与孟加拉国签署了一项为期30年的条约。该条约十分复杂,简而言之,条约规定当恒河水流量小于2,000 m3/s时,印度与孟加拉国将各自配得50%水源,具体方式是每方在10天周期里交替获取1,000 m3/s的河水流量。然而,条约签署后仅一年,法拉卡堰的水位达到了历史最低水平,无法完成条约中规定的水源分配措施。1997年,流入孟加拉国的恒河水流量最低仅有180 m3/s。虽然在随后几年里,旱季水流量恢复到了正常水平,但双方也在探讨其它方案来解决这个问题。其中一个方案是在孟加拉国首都达卡西部的庞沙乌帕齐拉再建一个拦河堰,这个新的拦河堰可以帮助孟加拉国更好的利用分配到的恒河水资源。[lower-alpha 6]

文化影响

许多印度人出于信仰认为恒河发源于西藏的圣湖玛旁雍錯,印度人称之为玛纳斯湖(Manasarowar),因而将之奉为圣河。他们认为浸在恒河中能把一个人的罪洗去;许多死者火葬后的骨灰被撒入河中,也有直接把死尸、遗物和葬礼物品直接抛入河中任其漂流的,人们认为这样能帮助死者得到更好的来世,甚至能更早获得“解脱”(Moksha)。很多虔诚的教徒会往恒河朝圣,并于河中浸浴及在河岸冥想。

是故由於上述難以收斂的傳統習慣,恆河的環境至今依然極度骯髒,经常在恒河里沐浴圣水者不远处就有漂流的浮尸经过,人们安之若素。

神性化身

恒河是印度教中的神圣河流。印度教徒在其中沐浴[66],他们捧起河水,然后让其落回恒河,以此祭祀祖先与神灵;他们把玫瑰花瓣放在装着油的小盘子(diyas)上,用灯芯点燃,让其漂浮于恒河水面。[66] 回家前,他们会收集一些恒河水,以供后续仪式中使用;它们将采集的河水称为“Ganga Jal”,也即“恒河之水”。[67]

恒河是所有印度教神话中圣水的化身。[68] 人们有时会把如恒河一般神圣的河流称为当地的恒河。[68] 例如位于印度西部马哈拉施特拉邦的哥达瓦里河就被称为“南方恒河”或“达克辛恒河”,据信它在圣人乔达摩引领下穿越印度中部。[68] 恒河作为一切印度教仪式的用水来源,因此它也存在于一切圣水之中。[68] 此外,印度教徒坚信在恒河水中的沐浴能够清除一切罪孽,沐浴活动在根戈德里、赫尔德瓦尔、特里维尼桑加姆、安拉阿巴德、瓦拉纳西等地十分流行。[68] 恒河的象征性与宗教意义是印度教徒,甚至也是印度教怀疑者们的少数共识之一。[69] 印度前总理贾瓦哈拉尔·尼赫鲁也是一位印度教徒,他曾要求在死后将自己的骨灰撒入恒河。[69] 在遗嘱中,尼赫鲁写道:“恒河是印度的河流,受其子民敬爱,她的种族记忆,她的希望与畏惧,她的胜利歌谣,她的耻辱与荣耀,一切都交织在一起。事物流变,而恒河作为印度这个古老文明的象征,将永恒流淌在这片土地之上。”[69]

恒河降落

印度教节日 karunasiri 在每年五月末或六月初,目的是庆祝恒河自天穹降落世间。[70] 该节日的庆祝日被称为“Ganga Dashahara”,在印度教历法中位于折沙他月后十日(Dashami),当天会有许多人在恒河中沐浴。[70] 据称当日的沐浴可洗脱十罪(dasha意为十;hara意为消除),或洗脱十世罪孽。[70] 那些无法来到恒河的人也可就近在当地河流中沐浴,人们认为对于真正的信徒而言,任何河流都可视如恒河。[70]

karunasiri 是印度教的一个古老主题,对此流传有许多不同的传说。[70] 根据《吠陀》记载,掌管天国的因陀罗杀死了巨蛇弗栗多,从而释放出被其堵住的甘露苏摩,神圣的苏摩落入大地,滋养万物。[70]

根据毘湿奴派的说法,恒河于天国中的源头是一条被称为 Vishnupadi 的河流,也即梵语“自毗湿奴脚下”。[70] 在毗湿奴的化身筏摩那完成三步跨走——跨过大地、天空与天国后,他在天穹跺脚,天上裂出一个洞,释出彼时仍盘旋在宇宙巨蛋周围 Vishnupadi 河。[71] 河水从天穹涌入因陀罗掌管的天国,由毗湿奴的崇拜者德鲁瓦所接收,德鲁瓦如今已化为天空中的极星。[71] 而后,河水穿过天空,形成银河,并到达月亮处。[71] 然后河水降入梵天的领域,梵天居住在须弥山顶,此山向外延伸出世间的所有陆地。[71] 随后神水落下形成帕吉勒提河,河流进入其中一块被称为“巴拉特”的陆地,也即印度,形成恒河。[71]

不过,在印度教的主要神灵中,湿婆才是最广泛出现在恒河降落故事主题中的人物。[72] 这些故事在《罗摩衍那》、《摩诃婆罗多》和《往世书》中都有叙述,故事缘起于仙人迦毘罗的专注冥思被萨竭罗王的六万个儿子打断,于是迦毘罗怪罪他们,愤怒的注视使他们全数化为灰烬,并将其送至冥界。只有彼时仍于天国流动的恒河之水才可将他们从冥界中拯救。于是,六万之子后代之一跋吉罗陀王为了拯救自己的先祖,作出了严格的忏悔,并最终成功得到将恒河之水引下凡间的奖赏。然而,恒河的降落会为天地带来了巨大冲击,跋吉罗陀王来到湿婆住处冈仁波齐峰,说服湿婆用缠结的髮束接收从天而降的恒河水。最终,恒河水落在湿婆髮上,而后引入喜马拉雅山脉。接着,恒河在跋吉罗陀王的引导下流经赫尔德瓦尔,穿过平原,在安拉阿巴德与亚穆纳河汇合,然后流过瓦拉纳西,最终在恒河三角洲汇入海洋。入海后,恒河水沉入冥界,拯救了萨竭罗王的六万个儿子。[72] 为纪念跋吉罗陀王在恒河降落中的贡献,恒河于喜马拉雅山脉的源头之一被称为帕吉勒提河(也即梵文“跋吉罗陀王的河”)。[72]

救赎死者

既然恒河被认为是从天国落入世间,于是也有人认为他们可以经由恒河通往天国。[73] 根据印度教传统中的 Triloka-patha-gamini(往来三界的使者;triloka意为三个世界,patha意为道路,gamini意为使者),恒河从天国降临,经过凡间,再流向冥界,也即作为一个“蒂爾塔”,与世间一切存在(无论是活着还是已经死去)交汇。[73] 因此,在印度教为死者进行的肃礼仪式上,人们会讲述恒河降生的故事,在死后的祭祀仪式中也会使用恒河水。[73] 在所有恒河赞美诗中,最出名的是那些寄寓在恒河水环绕下安息的诗歌,例如下面这首《Gangashtakam》[73]:

母亲啊!...缀满项链的世界!

通往天国的大门!

我恳求在你的岸边,脱离我的身体。

我将饮用甘露,沉浮在浪花之中,

我会铭记你的名字,永恒凝视于你。[74]

在恒河途径的所有墓葬之地(或尸陀林)中,最受印度教徒向往的当属瓦拉纳西恒河畔[73],他们渴望死后在此火化,认为这将使他们即时得到救赎。[75] 假如不幸死于它处,死者也可因骨灰撒入恒河而被救赎。[75] 假如骨灰已经被撒入其它河流,死者的亲属可前往恒河为他求得救赎,例如在阿说你月(九月或十月)参加肃礼仪式。[75]

此外,印度教还为死者进行 pinda pradana 仪式,在仪式中人们将点缀有芝麻粒的饭团丢入恒河,并诵读死者后人的名字。[76] 据仪式背景所言,饭团上每一颗芝麻都能为死者的亲属求得千年救赎。[76] 恒河在死后祭祀中的地位是如此重要,以至于《摩诃婆罗多》有一颂(输洛迦)写道“即便只是死者的一根骨头触碰到了恒河水,那么他也将在天国受到尊敬。”[77] 《室犍陀往世书》的瓦拉纳西章节(Kashi Khanda)讲述了婆希加(Vahika)的传奇故事:婆希加是一个贪得无厌的恶人,在森林中被老虎咬死。然后他的灵魂到死神阎摩面前接受审判,鉴于婆希加从未行善,他的灵魂被遣往地狱。可就在这时,有只秃鹰叼起了他留在世间的尸骨,并意外将其丢入了恒河。因为这个事件,就在婆希加去地狱的路上,一列天车出现,将他送往天国。[78]

净化污秽

印度教徒认为恒河水是纯净的,并且具有净化污秽的能力。[79] 尽管科学研究显示恒河水污染严重,但它仍被广泛用于各种宗教仪式,并被认为是纯净的象征。[79] 人们认为恒河水可将无序复归为有序。[80] 在印度教文化中,流动的河水寓示了净化的能力,因为河水不断吸收,并带走污浊。[80] 恒河上游河段被认为有最强的净化能力,因为那里水流更湍急,沐浴者需事先绑上锚链,以免被水冲走。[80] 被恒河洗净的不止是可见的污垢,也可以是象征性的污秽;沐浴时,恒河水带走人的罪孽,洗脱的不仅是当前,也是一生的罪孽。[80]

17世纪诗人贾格纳塔曾作有一首脍炙人口的恒河赞美诗《Ganga Lahiri》。传说贾格纳塔因与一名穆斯林妇女有染而被赶出印度教婆罗门种姓。徒劳的抗争后,贾格纳塔来到恒河边,恒河是无望者的希望,是流浪者的安息居所。贾格纳塔和爱人一起,坐在瓦拉纳西班干加(Panchganga)河坛的阶梯顶端。他读着诗,恒河水逐渐上涨,没过一级级台阶,最后携这对恋人卷入恒河。[80] “我走向你,像孩子奔向母亲”,《Ganga Lahiri》如是写道[81],

我走向你,像孤儿期待怜悯。

我走向你,像流浪者寻求落脚之地。

我意志消沉,你振奋我信心。

我身体残缺,你治愈我顽疾。

我向你走来,带着干渴的心,你是美酒的海洋。

我愿把自己献于你。[81]

恒河女神

恒河女神是印度教中三位主要男性神祗的共同伴侣。[82] 首先,恒河以水的形式存在于梵天的水罐,跟随他一同旅行。[82] 恒河也是毗湿奴的伴侣,在恒河降落的故事中,恒河水自毗湿奴脚下流出,并且恒河女神也是毗湿奴的三个妻子之一。[82] 在广为人知的故事中,恒河女神与毗湿奴的另一妻子辩才天女发生争执,她们相互诅咒,使之变为河流,并通过河水的洗涤,将人类崇拜者的罪孽带入体内。为了调解她们的矛盾,毗湿奴决定将她们分开,他让辩才天女成为梵天的妻子,让恒河女神成为湿婆的妻子,而保留未参与争执的吉祥天女为自己的妻子。但是恒河女神和辩才天女对这个处置感到不满,她们迫使毗湿奴收回命令。她们维持河流的形态,并保留作为毗湿奴妻子的身份。[83]

恒河与湿婆的关系主要见于恒河降落的神话。[84] 在故事里,汹涌的恒河水永恒的从天穹落在湿婆头发上,并被永恒的驯服。[84] 印度教也称湿婆为“Gangadhara”,即“恒河承载者”,因为恒河顺着他的发束流向大地。[84] 恒河与湿婆的关系是亲密且永恒的,湿婆有时会被称为“Uma-Ganga-Patiswara”,即“雪山女神和恒河女神的丈夫与主人”,恒河女神也时常被描绘对雪山女神心怀妒忌。[84]

恒河是夏克提,是永恒无止的流动力量,它使隐居、不可接近的湿婆以承接河水的方式在世间显形。[82] 作为河水,它的能量可被感受、品尝和吸收。[82] 在《室犍陀往世书》中的瓦拉纳西章节(Kashi Khanda),战神室建陀对投山仙人说:[82]

人们不该感到惊讶……恒河的力量如此强大,她不就是永恒湿婆的最高夏克提以水的形式显现吗?

这满载悲悯之酒的恒河呐,诸神之主湿婆派她拯救世人。

智者应当想到,这流经三界的恒河怎会如世间其它河流那般平凡,那些河流装的只是水罢了。[82]

恒河女神在印度教中同时也被奉为母亲的形象,被称为“Ganga Mata”,代表博爱与宽恕。[81] 与其他女神不同,恒河女神没有破坏和可怕的一面,尽管在自然中,恒河可能和其它和河流一样具有破坏性。[81] 她同时也是其他神灵的母亲。[85] 她接受了湿婆从阿耆尼处取得的火种,因火种过于炙热,她将其冷却。[85] 这个行为帮助创生了战神室建陀。[85] 在《摩诃婆罗多》中,她是福身王的妻子,毗湿摩的母亲。[85] 当毗湿摩于战场中死去,恒河女神从河水中化为人形,在他尸体旁哭泣。[85]

恒河女神是印度教传统、神祗、圣卷和启蒙的源泉。[82] 因此,对她的崇拜不必像其它神灵那样,在仪式起始时召唤(avahana),在仪式结束后解散(visarjana)。[82] 她的神性是直接且永恒的。[82]

艺术形象

在古印度文化中,恒河是繁殖力的象征,因为流过的河水和留下的淤泥滋养了沿岸生态,并为周边居民提供了生活的必需。[86] 恒河是炎热夏日的理想去处,人们赋予它神奇的品质,并以拟人化的形象受到人们的崇拜。[87] 到了公元5世纪,关于恒河的神话故事越来越多,它的形象变为了一个女神,同时作为所有其它河流的象征。[88] 印度各处寺庙门前多有恒河女神的雕像和浮雕,象征洗脱朝圣者的罪孽,并守卫寺庙内供奉的诸神。[89] 作为圣地守卫者,与恒河女神一同描绘的还有:摩伽罗(一个类似鳄鱼的怪物,有如大象一般的躯干)、大壶(一个装满水的花瓶)、头部的伞状背景,以及其它一些人类随从。[90]

摩伽罗是恒河女神的坐骑,也是印度文化中一个古老的符号,它的出现时间甚至比恒河女神的艺术形象更久远。[90] 摩伽罗的形象有两种含义:首先,它代表了恒河所孕育的万物生灵;其次,它代表了恐惧,既包含恒河水下未知之物的恐惧,也包含人们亲眼所见的恐惧。[90] 摩伽罗与恒河女神形象的共同出现可追溯到公元400年左右的乌达吉里石窟遗迹。在该遗迹中的5号洞窟,位于毗湿奴野猪化身的雕像两侧,亚穆纳河女神与恒河女神各坐在自己的坐骑俱利摩(形象为乌龟)和摩伽罗上。[90]

摩伽罗常和一个名为 Gana 的小男孩一同出现,小男孩一般位于摩伽罗嘴旁,如上图“笈多王朝的恒河女神像”所示。[91] Gana 寓意繁衍与发展。[91] 年轻的 Gana 与可怖的摩伽罗分别寓意恒河的两个特点,即,恒河虽然孕育众生,但她有时也会为其中居民带来了困苦、灾祸和死亡。[6] 恒河女神还伴随有一个侏儒随从,这个侏儒拿着妆品袋,有时也为恒河女神提供支持和依靠(如上图1、2、4所示)。[89]

恒河女神手中的大壶(如上图3)是其雕像作品另一个显著的特征。[91] 它最初出现在公元400年左右的乌达吉里石窟遗迹,并随着恒河女神形象的丰富化,大壶的出现也变得越来越频繁。[91] 到7世纪,大壶已经成了恒河女神像必不可少的装饰物,例如在北方邦的大沙瓦塔拉寺(7世纪)、拉贾斯坦邦的巴罗里寺、恰蒂斯加尔邦的比拉斯布尔寺[92](9-10世纪)。时至今日人们依旧在崇拜大壶,视其为无形的梵的象征,同时寓意女性、子宫和繁殖力。[93] 此外,恒河与萨拉斯瓦蒂河都被认为是从装着天水的大壶中流出。[93]

在早期的寺庙雕刻中,恒河女神被描绘为站在悬垂的树枝下,乌达吉里石窟遗迹中的描绘也是如此。[94] 不过树枝的描绘很快转变为了随从拿着的伞盖,如7世纪的大沙瓦塔拉寺中的雕像。[94] 在上图3中可清楚地看到伞盖,图4可看到伞柄,但其余部分已经残毁。在比拉斯布尔寺(9-10世纪),伞盖变得类似莲花状,而在巴罗里寺,伞盖完全被莲花所取代。[94]

随着恒河女神形象的发展,雕塑家们开始制作大型场景,描绘由众人伴随的恒河女神,暗示她正前往河边洗浴。[95] 其中 Pal 1997,第43頁描绘了与上图4类似的一个场景:

这是9世纪的典型浮雕,它曾被放置在一座寺庙的入口。在浮雕中,恒河女神被描绘为一位富裕的女士,并有许多随从陪伴左右。按照惯例,她优雅的站在坐骑摩伽罗上,手里拿着大壶,侏儒随从则提着她的妆品袋,一个……女随从举着巨大的荷叶茎,为她的主人遮阳。另外还有一位男性随从。在这类描绘中,摩伽罗的尾巴常被设计为蜿蜒卷曲,象征水与植物。[89]

大壶节

大壶节是印度教的一个节日,前来朝圣的教徒会在恒河沿岸聚集。大壶节每三年举行小礼,每六年在安拉阿巴德和赫尔德瓦尔举行半礼(Ardh)[96],每12年在四个城市安拉阿巴德、赫尔德瓦尔、乌贾恩、纳西克其一举行全礼(Purna)。[97] 此外,每12次全礼后(也即每隔144年)会在安拉阿巴德举行大型仪式(Maha)。[97]

大壶节最重要的一环是前往恒河完成净化仪式。其它活动还包括宗教辩论、唱赞美歌、集体进食、宗教集会并讨论和规范教义。大壶节是所有朝圣活动中最神圣的一个[98][99],成千上万善男信女前来参与节日。根据传统,苦行僧需要用紅花粉混合木灰抹在身上,而其中被尊称为“naga sanyasis”的苦行僧甚至无需穿戴任何衣物。[100][101]

水利工程

自古代起,恒河及其支流就被广泛用于农业灌溉。[102] 早在公元4世纪的恒河平原,运河与水坝就已十分普遍。[103] 恒河-布拉馬普特拉河-梅格纳河有十分巨大的水力发电潜力,预计从中产生的电力可达20万至25万兆瓦,其中有一半可被轻易利用。根据1999年的数据,印度仅利用了恒河12%的水电潜能,而对于布拉馬普特拉河的利用还不足1%。[104]

运河

古希腊学者麦加斯梯尼曾在公元3世纪访问孔雀王朝统治下的印度,在作品中,他描绘了恒河平原上遍布的运河。孔雀王朝建立者旃陀罗笈多一世的首席顾问考底利耶曾将破坏堤坝作为战争时的一项战略。[103] 图格鲁克王朝苏丹菲罗兹沙曾修建许多运河,其中最长的是于1356年在亚穆纳河上修建的,长度240公里的西亚穆纳运河,该运河被多次修复。17世纪初,莫卧儿帝国皇帝沙贾汉在亚穆纳河上修建了一条用于灌溉的运河。后来该运河被弃用,直到1830年在英国的控制下作为东亚穆纳运河重新开放。这条重新开放的运河为后续恒河运河的建造提供了标准。[102]

英国在印度建造的第一条运河(不是基于原来的运河改造)是建造于1842-1854年的恒河运河。[105] 恒河运河的设计者是约翰·拉塞尔·科尔文,最终建造师是普罗比·考特利。起初该运河计划并未引发考特利的兴趣,因为他不认同在低洼地带开凿运河将水流引至高地的想法。但在亚格拉1837-1838年饥荒期间,东印度公司花费了大量卢比(大约230万)用于缓解灾情,因此建造运河的想法重新引发了该公司董事会的关注。1839年,时任印度总督的奥克兰伯爵在经东印度公司董事会批准后向考特利提供了资金,用于运河修建的全面勘察。此外,鉴于此次饥荒的严重性,董事会还提议增加运河的覆盖范围,他们计划将运河扩展到了整个多阿布区。[106]

但这种热情很快随着印度总督的更换而消退了,奥克兰伯爵的继任者爱伦堡伯爵对这类大型公共工程缺乏兴趣,因此在他任内,这项工程的主要资金都被扣留。直到1844年,哈丁格子爵接替了爱伦堡伯爵的位置,这位新任印度总督重新批准了恒河运河工程的拨款。在工程暂停期间,考特利的健康似乎出了一些问题,他不得不在1845年返回欧洲休养。在这段旅居时光,他研究了英国与意大利的当代水利工程技术。当他返回印度时,西北省和英属印度的掌管者都支持运河工程,于是在考特利的监督下,运河修建工作全面展开。运河始于赫尔德瓦尔,主干长560公里,在阿里格尔一分为二,分流长460公里。其中一条分流在埃塔瓦与亚穆纳河汇合,另一条分流在坎普爾与恒河汇合。工程耗资215万英镑,1854年在印度总督达尔豪斯侯爵任下建成并开始使用。[107] 据历史学家伊恩·斯通所言:

这条运河是世界上有史以来最大规模的运河,其长度是伦巴第和埃及所有灌溉支流总长的五倍,甚至比美国最大的运河宾夕法尼亚运河还长三分之一。

水坝

位于法拉卡的拦河坝在1975年4月21日开始使用[108],位置在恒河从印度进入孟加拉国的边界附近。恒河下游的另一分流胡格利河穿越西孟加拉邦至加尔各答,法拉卡堰通过其延伸出的42公里长的运河为胡格利河供水,该运河的供水管理一直是印度与孟加拉国政府的争议焦点。[109] 签署于1996年11月的《印度-孟加拉国关于恒河水资源分配的协定》解决了两国关于恒河水分配的部分问题。[108] 在坎普尔的恒河段还有另一座拉夫库什水坝。

恒河的源头之一帕吉勒提河上筑有特赫里水坝,水坝位于帕吉勒提河与巴希兰格纳河的交汇点下游1.5公里处。帕吉勒提河与阿勒格嫩达河在德沃普拉耶格交汇,后续河段被称为恒河。[110] 这座水坝因建立在地震带[111]而受到争议。[112]

班萨加尔水坝位于恒河的支流松河上,主要用于灌溉与水力发电。[113] 通过在孟加拉湾海域附近建造沿海水库,恒河与布拉马普特拉河的涝季余水可供给至河流右侧流域以及印度中部与南部区域使用。

经济

恒河流域肥沃的土地为印度与孟加拉国农业提供了有力支持。恒河及其支流灌溉周边土地,当地种植的主要作物包括稻米、甘蔗、小扁豆、产油植物、土豆和小麦。沿河岸的树沼与湖泊也为豆子、辣椒、芥末、芝麻、甘蔗、黄麻等作物的生长提供了理想环境。此外,恒河中也有许多渔业资源,尽管其中大部分已被严重污染。而坐落在恒河沿岸的工业城市坎普爾与乌纳奥更是加剧了污染状况。[114]

生态

人类活动,尤其是农业活动几乎取代了恒河流域所有的自然作物。恒河流域上游大约95%的区域都已被开发为了城镇或农田,只有喜马拉雅山脚下的部分区域还保留有相对完整的生态,这些区域包括拉贾吉国家公园、吉姆科比特国家公园和杜德瓦国家公园。[119] 直到16-17世纪,恒河上游流域还生活有数量可观的亚洲象、孟加拉虎、印度犀、印度野牛、沼鹿、懒熊和亚洲狮。[119] 但到了21世纪,该区域已很少见到大型野生动物的踪迹,现存的大型动物包括鹿、野猪、野猫和少量的亚洲狼、亚洲胡狼、赤狐和孟加拉狐。孟加拉虎只生活在孟加拉湾的苏达班红树林区。[21] 但如今苏达班区的淡水沼泽生境几乎已接近消失。[120] 层孔银叶树也生长在恒河三角洲的苏达班红树林区。[121] 恒河平原上受威胁的哺乳动物包括虎、象、懒熊和四角羚。[119]

恒河流域也生活有许多鸟类,例如八哥、鹦鹉、乌鸦、鸢、山鸡、雁鸡。鷸和鸭会在冬天迁徙,它们穿过喜马拉雅山脉,前往湿地区域,并大量聚集。[21] 恒河上游没有特有鸟类。恒河流域的南亚鸨和姬鸨的生存受到威胁。[119]

恒河上游流域的天然植被已几近消失,因此难以确定原来的植被类型。根据仅存的几块树林遗迹,可以推断恒河上游流域可能原本覆盖有常绿阔叶林,其中娑罗树为最高种。[119]

包括布拉馬普特拉河在内的恒河下游流域情况也类似。下游流域有更多疏林,主要树种是木棉、黃豆樹(Albizzia procera)、八宝树和绒毛苹婆。假如这些树林正常演替,最终的最高种将会是娑罗树。但多数情况下,由于人类活动的干扰,树林无法达成最终的演替。[122] 虽然人类已在恒河下游定居数千年,但直到20世纪初,该区域内的大部分树林仍保持原有生态。不过,如今仅剩3%的生态区仍位于天然树林,其中最大的一块区域位于瓦拉纳西南部。尽管下游流域有超过40处受保护的土地,但它们的面积大多小于100平方公里。[122] 恒河下游流域的动物群与上游类似,特有物种包括江獺和大灵猫。[122]

鱼类

估计在恒河流域生活有350种鱼类,其中包括一些特有种。[123] 根据2007-2009年的一项研究,恒河流域及其支流(不含布拉马普特河和梅格纳河流域)共发现有143种鱼类,其中包括10种外来物种。[124] 最常见鱼类是鲤鱼(50%)、鲶鱼(23%)和鲈鱼(14%)。[124]

恒河上游记录到有超过50种鱼类,其中80%属于鲤科,数量最多的是爬鳅科和𬶐科,分别占15.6%和12.2%。[124] 恒河流域海拔高于2,400-3,000米的区域基本没有鱼类生存,生活环境接近这一海拔的典型鱼类包括:裂腹鱼属、結魚屬、纹胸鮡属、低線魚屬、條鰍屬。[124] 恒河流域中段(包括北方邦和比哈尔邦部分地区)记录到约100种鱼类,其中鲤科占多数(55%),其次是北非鲶科(10.6%)和鲱科(8.6%)。下游流域(比哈尔邦和西孟加拉邦部分地区)及泛滥平原有近100种鱼类,其中约鲤科占了46%,其次是鲈鱼科(11.4%)和鱨科(9%)。[124]

恒河流域的渔业曾十分发达,但近几十年已经衰落。在流域中段安拉哈巴德,鲤鱼渔获量已从1961-1968年的424.91吨降至2001-2006年的38.58吨,鲶鱼渔获量从1961-1968年的201.35吨降至2001-2006年的40.56吨。在下游巴特那地区,鲤鱼的渔获量从383.2吨下降到了118吨,鲶鱼从373.8吨下降到194.48吨。常见的渔获物包括卡特拉魮、黄鳍结鱼、結魚、蟾鬍鯰、南亚野鲮、𩷶、鱧科、弓背魚、虱目魚、魾。[21][124]

恒河中有30种鱼的生存受到威胁,威胁因素包括过度捕捞、污染、抽水、淤積、物种入侵。[124] 其中恒河露齿鲨属于极危物种。[125] 此外恒河上的水坝也阻碍了鱼类的洄游。[124]

鳄鱼和龟

恒河干流中生活有恒河鳄和沼泽鳄,恒河三角洲生活有咸水鳄。生活于恒河的水生与半水生龟包括潮龟、三线棱背龟、哈米頓氏龜、冠背龟、黑山龜、印度孔雀龜、印度棱龜、帳篷棱背龜、緣板鱉、印度小頭鱉、恆河鱉、印度孔雀鱉、鼋、印度鉅背龜、史氏棱背龟。[127] 其中大多数龟的生存都受到严重威胁。[127]

恒河豚

恒河中最著名的动物是恒河豚[119],它被视为印度的国兽。[128] 恒河豚曾广泛分布在恒河与布拉马普特河所流经的城市中心,但如今由于污染与水坝阻拦,它们的生存受到了严重威胁。如今恒河豚的数量仅为15年前的1/4,它们在恒河的许多支流中都消失了。[lower-alpha 3] 世界野生动物基金会最近调查发现,恒河及其支流中只剩下了大约3,000只恒河豚。[129]

恒河豚是世界上五种淡水豚之一,其余四种是:生活在长江的白鳍豚,目前似乎已经灭绝;生活在印度河巴基斯坦河段的印度河豚;生活在亚马孙河的亞馬遜河豚;生活在托坎廷斯河的阿拉瓜亞河豚(直到2014年才被确认为独立物种[130])。有些海豚也偶尔会进入淡水河流,但只有以上五种豚完全以淡水河流与湖泊为栖息地。[122]

气候变化

青藏高原上的喜马拉雅山脉是恒河的源头,其中蕴藏有世界第三大储量的水冰。中国气象局前局长秦大河曾表示,虽然短期而言气候变暖造成的快速融雪有利于农业和旅游业,但长期看来却是严峻的警告讯号:

青藏高原的气温上升速率比中国其它地方快4倍,冰川消退的速度也高于世界其他地方。……短期而言,这会使湖泊扩张,造成更多洪水和泥石流……长期看来,青藏高原的冰川对亚洲河流至关重要,包括印度河和恒河。一旦冰川消亡,这些地区的水源供给将十分危险。[131]

政府間氣候變化專門委員會(IPCC)在2007年的第四次《气候变化评估报告》中预测,喜马拉雅山脉的冰川可能在2035年融化。[132] 不过目前IPCC已撤回这一预测,因为最初的消息来源承认这还只是个推测性结论,并且其中引用的来源并未经过同行评审。[lower-alpha 7] 在声明中,IPCC仍坚称全球暖化将导致喜马拉雅山脉冰川消融(进而导致洪水在恒河流域泛滥)的总体结论。其它一些科学研究认为,气候变化会导致恒河流域夏季(季风期)水流量增加,而峰值流量的增长会增加洪水泛滥的风险。[133]

污染

恆河污染程度相當嚴重,並影響了居住於河流附近的4億人口。[134][135][136] 沿岸城市將廢水排入河道,而由無法分解的塑膠所包裹的工業廢料及宗教祭品更加深了流經人口稠密區時所造成的污染。[17][137][138] 河岸周邊貧窮人口藉河水沐浴、洗滌及烹煮,这些活动使水污染問題越加惡化。[137] 世界銀行估計印度水污染造成的保健費用約佔國內生產總值的3%。[lower-alpha 8] 有報告指出印度80%的疾病及1/3死因與水傳疾病有關。[lower-alpha 3]

瓦拉纳西,坐落于恒河流域的圣城,每天在此排往恒河的污水达200万升,因此造成恒河水中糞生大腸桿菌大量繁殖。[137] 根据官方标准,可供安全沐浴的水体糞生大腸桿菌含量应低于500每100毫升,然而甚至当恒河还未流过瓦拉纳西时,其上游河坛检测结果就显示,河水中糞生大腸桿菌含量达到了标准值的120倍,即60,000每100毫升。[139][140]

在瓦拉纳西河坛边的墓葬地,火化后的尸体残渣与骨灰被倾倒入恒河。过去霍乱蔓延时,许多染病死亡的尸体甚至不经火化就被直接丢入恒河,这种行为更加速了疾病的传播。直到今天,那些死去的圣人、孕妇、麻风和水痘患者、被蛇咬伤的人、穷人、幼儿都未经火化直接丢入恒河,尸体自然分解,漂浮于恒河水面。此外,那些无钱购买木棺的死者只能选择全身火化,而燃烧不完全的残碎也被丢入恒河。[141][142]

流过瓦拉纳西并接收该城排出的32股污水后,恒河水的糞生大腸桿菌含量从60,000每100毫升飙升到了1,500,000每100毫升[139][140],峰值达到1亿每100毫升。[137] 在恒河中沐浴或饮用河水无疑有极高的感染风险。[137]

1985年至2000年间,印度政府花费了100亿卢比(大约2.26亿美元)施行“恒河治理计划”[143][17],这项计划号称是“世界上最大规模的河流污染治理行动”。[lower-alpha 2] 但是,这项计划已基本被认定为“失败”。[144][lower-alpha 4][lower-alpha 5][lower-alpha 8][lower-alpha 9][lower-alpha 10] 正如一项研究所言:

有极高优先度以及大量拥蔟者的恒河治理计划被延期两年。计划最终的开销翻倍,成果却十分有限。大多数开销都用在了政治宣传上。政府和相关组织并没有期望其成功的意愿,公众意见也未被纳入考虑。城市与工业污水没有得到完全的控制,流经排水管和下水道的污水没有得到适当的疏离。河边焚烧丢弃尸体、清洗衣物、浸泡神像、放养牛群的习俗没有得到遏制。政府没有建造充足的公厕,数百万人在露天环境往河流中排泄。所有这一切导致了恒河治理计划的失败。[144]

此外,恒河治理计划的失败还被归因为“没有正确理解人于环境的交互关系”[lower-alpha 2],印度的“传统与信仰”[lower-alpha 11],“贪污和技术不足”[lower-alpha 1],“缺乏宗教团体的支持”[lower-alpha 3]。

2009年,世界银行同意在5年内向印度发放10亿美元贷款用于治理恒河。[145] 根据印度计划委员会估算,治理恒河需要大约700亿卢比(大约15亿美元)。[17]

2008年11月,恒河被选为印度的“国家河流”,并由此成立了恒河流域管理局,该机构被赋予许多权力,致力于计划、实施和监督恒河的治理。[146]

2014年7月,印度政府宣布了新的恒河治理计划“Namami Gange Programme”,该计划资金为2,037克若卢比(203.7亿卢比,约合2.55亿美元)。[147] Namami 计划主要目标为减少污染物排放,并通过建造污水处理厂、清理河面、保护生物多样性、植树造林、公众宣传等方式来提高恒河水质。[148]

2017年3月,北阿坎德邦高级法院宣布承认恒河为具备行为能力的人,据一家报社所言,这一决定“有助于清理河流污染”。[149] 截至2017年4月6日,多数舆论认为这项裁决难以施行。[150] 专家认为该裁决“效果有限”[151],“不太可能有后续行动”[152],并且决策过程“没有征询北阿坎德邦以外相关人士的意见”。[153]

恒河周边的日常用水会为居民带来许多水传播和消化道疾病,例如胃肠道疾病、霍乱、痢疾、甲肝、伤寒等,这些疾病的发病率估计每年为66%左右。[137]

印度医学研究委员会最近指出恒河污染增加了北方邦、比哈尔邦和孟加拉恒河沿岸居民患上癌症的几率。研究发现河水中含有大量重金属和致癌化学物质。委员会下属的国家癌症统计项目(ICPR)显示,恒河流域为该国癌症罹患率最高的区域。[154]

许多非政府组织也致力于恒河的再生。例如 SAFE Green 组织向印度国家绿色法庭(NGT)提交了针对 Simbhaoli 制糖厂的请愿书,因为该工厂将未经处理的污水直接排入恒河。随后NGT对 Simbhaoli 制糖厂处以5,000万卢比罚款,对同样违规的 Gopaljee 乳业处以250万卢比罚款。[155]

重大事件

2024年1月24日,印度北阿坎德邦德里有名5歲男童因血癌末期被家人帶去泡恆河水,家人堅信恆河水可為男童「延長壽命」,不惜搭車趕赴370公里外的赫爾德瓦爾。抵達後,男童的父母和阿姨一邊唸誦經文,一邊將他整個人「浸」入冰冷恆河,周圍民眾看時間太久了,察覺有異,阻止,未料,強行把男童帶走時還被攻擊。後來,經醫師判定男童死亡,家人還不信,仍然盲目地認為「孩子會復活」,最終,檢警調查確認,3人是想救人反害命,便將他們全數拘留、等候受審。

参考资料

注释

- Sheth (2008)

"但是印度政府作为一个整体似乎根本无效。它没有解决环境退化的国家能力,典型的例子是为期20年、耗资1亿美元的目的为清理恒河水质的恒河治理计划。印度大多环保人士都认为该计划彻底失败了,原因在于印度政府的传统毛病:计划不周、腐败泛滥,以及缺乏技术。他们说,如今这条河流的污染比以往任何时候都要严重。" (pp. 67–68) - Singh & Singh (2007)

"1985年2月,印度森林与环境部启动了恒河行动计划,这是一个致力于改善恒河水质的环境项目,也是世界上最大规模的河流清理项目。然而,它没有在防止污染和改善河水质量方面取得任何成果。恒河行动计划的失败原因可能在于其规划有正确理解人类与环境的相互作用。因此,日后的恒河治理应当以指定良好的环境计划为前提。" - Puttick (2008)

"宗教仪式只是污染的来源之一。污染的主要来源是有机废物——污水排放、垃圾丢弃、以及食物和人类、动物尸体残骸。每天约有10亿升未经处理的污水被排入恒河,同时还有大量的农业化学品(包括DDT)、工业污染物和沿河工厂的有毒化学废物被一并排入河中。现在的污染程度比政府规定的安全河水洗浴标准(更不必说饮用了)高出100倍。于是后果之一就是水传播疾病的增加,包括霍乱、肝炎、伤寒和阿米巴痢疾。据估计,印度80%的健康问题和三分之一的死亡都是由水传播疾病引起的"。(p. 247)

"拉吉夫·甘地领导的印度政府于1985年发起了恒河治理计划,通过各种项目来清理恒河和其他河流。这些计划的失败被指责为管理不善、腐败和技术错误,但同时还有缺乏宗教当局支持的原因。这很可能是因为婆罗门祭司十分重视恒河的纯洁性,害怕承认恒河的污染会破坏恒河水在仪式中的核心作用,并危及他们自己的权威。沿河有许多寺庙,它们在葬礼及各种仪式中发挥重要作用,有时还出售瓶装恒河水。传统的印度教祭司仍然相信,恒河水可通过祈福得到净化,尽管相比恒河总体污染状况,这部分问题已显得微不足道。(p. 248)

"野生动物的生存也受到了威胁,尤其是河豚。即便是享受印度政府以及国际公约(CITES)的保护,它们如今仍是极危物种。在过去的15年间,因污染和栖息地退化,它们的数量缩减了75%,在主要的支流中已经灭绝。" (p. 275) - Haberman (2006)

"1985年6月14日,拉吉夫·甘地总理在圣城巴纳雷斯(瓦拉纳西)发起了恒河治理计划,他承诺恒河水将再次变得清洁。该计划目标是改善水质,允许人们在恒河发源地至孟加拉湾入海口之间的2525公里范围内安全沐浴,并使恒河沿岸圣地和城市中心的河水达到可饮用标准。该项目旨在通过拦截、转移和处理恒河沿岸25个城市和城镇的污水来解决污染问题。随着计划第二阶段的实施,三条重要的支流——达莫达尔河、戈马蒂河和亚穆纳河——被加入到该计划中。尽管恒河的水质已经有了一些改善,但许多人声称该计划是一次重大失败。例如,环境律师M. C. Mehta对该项目发起了公共利益诉讼,声称该计划已崩溃。" - Gardner (2003)

"恒河是世界上的主要河流之一,从喜马拉雅山到孟加拉湾,全长2500多公里。它也是污染最严重的河流之一,主要来自污水排放,同时也被动物、人类尸体,肥皂以及来自沐浴着的其他物品污染。事实上,科学家从中测量到的粪便大肠菌群水平是安全标准的数千倍,水中的氧气水平也同样不健康。恒河水质重建工作主要集中在政府发起的恒河治理计划(GAP)上,该计划始于1985年,旨在到1993年完成河流的清理。沿河修建了几座西式污水处理厂,但它们的设计和维护都很差,而且经常受到该地区停电的影响。恒河治理计划是一个巨大的失败,许多人认为,现在的河流比1985年时的污染更严重" (p. 166) - Salman & Uprety (2002, pp. 172, 178–187, 387–391)

印度共和国与孟加拉人民共和国之间关于分配法拉卡堰恒河水资源的协定 - IPCC的报告基础来自世界自然基金会的一项未经同行评议的工作。而他们参考的资料来自于《新科学家》对印度冰川学家Hasnain博士的采访,Hasnain承认这个观点仍只是是推测性的。更多参见: . New Scientist. 13 January 2010 [2022-08-19]. (原始内容存档于2010-01-18). and . Thaindian News. 9 January 2010 [20 January 2010]. (原始内容存档于28 January 2010). On the IPCC statement withdrawing the finding, see: (PDF). IPCC – Intergovernmental Panel on Climate Change. 20 January 2010 [2022-08-19]. (原始内容存档 (PDF)于2010-02-15).

- Bharati (2006)

"世界银行估计,印度由水污染造成的健康损失成本约占GDP总额的3%。由于印度大多河流都被严重污染,算上它们的影响,污染问题造成的健康损失只多不少。另外,人们普遍认为恒河治理计划已经失败,因此恒河流域的污染物也有可能进入其他流域,并破坏其自然清洁过程。由恒河流域提供水源的农作物可能会受其中污染物的影响,出现歉收甚至群体死亡。" (p. 26) - Caso & Wolf (2010)

"年表:1985 *印度启动了恒河治理计划的第一阶段,以恢复恒河环境;到1990年代初,大多数人都认为这项计划已经失败。" (p. 320) - Dudgeon (2005)

"为降低恒河水污染,印度政府于1985年启动了恒河治理计划。这个由中央资助的项目计划处理恒河沿岸主要城市排出的污水,并将恒河中的污染降低75%。恒河治理计划是建立在现有但未得到完整执行的《1974年水资源预防与控制法案》之上的。2000年,印度政府对恒河治理计划的审计报告指出,该计划在降低污水排放方面取得的成果有限。恒河沿岸只有73%的城市提交了污水处理设施发展计划,其中仅有54%由当局认为可接受。许多城市并未报告处理的污水量,并继续往恒河中排放未经处理的污水。对已安装的污水处理设施测试发现其处理能力很差,并且建设周期也被长期拖延。经过15年的施行,审计发现恒河治理计划仅仅实现了污水处理目标的14%。并且这一仅存的成果也因从恒河中移除的大量灌溉水而抵消。" - Tiwari (2008)

"许多传统习俗不仅造成了环境退化,而且还会对环境治理与规划带来阻碍。恒河治理计划的失败就与此相关。焚烧丢弃尸体、浸泡神像、公共沐浴都是印度教习俗和仪式的一部分,因为其教义相信这些行为能够带来救赎,并且不会对纯净的恒河水造成任何影响。焚烧尸体、排灯节烟火、浸泡难近母和象头神神像,等等,这些都是印度教的习俗,却能对环境造成许多危害。这些仪式需要根据现代情况进行反思和修改。" (p. 92)

脚注

- Lodrick, Deryck O.; Ahmad, Nafis, , Encyclopedia Britannica, 28 January 2021 [2 February 2021], (原始内容存档于2020-05-07)

- Jain, Agarwal & Singh 2007,第334-342頁.

- Suvedī, Sūryaprasāda. . Ashgate Publishing, Ltd. 2005: 61 [24 April 2011]. ISBN 978-0-7546-4527-6. (原始内容存档于2016-05-07).

- Kumar, Singh & Sharma 2005.

- C B Sharma. . BFC Publications. 11 January 2021 [2022-08-08]. ISBN 9780313380075. (原始内容存档于2023-02-20).

- . earthobservatory.nasa.gov. 2018-07-31 [2022-07-30]. (原始内容存档于2022-05-30) (英语).

- The Ganga: water use in the Indian subcontinent (页面存档备份,存于), by Pranab Kumar Parua, p. 33

- Arnold, Guy. . Taylor & Francis. 2000: 223–227 [26 April 2011]. ISBN 9781579580988. (原始内容存档于2021-03-08).

- . education.nationalgeographic.org. [2022-07-30]. (原始内容存档于2022-08-14).

- . Zee News. [2022-07-30]. (原始内容存档于2017-05-08) (英语).

- Ghosh, A. . BRILL. : 334 [27 April 2011]. ISBN 978-90-04-09264-8. OCLC 313728835. (原始内容存档于2016-06-30).

- Rice, Earle, Jr. . Hockessin, Del.: Mitchell Lane Publishers. 2013. ISBN 978-1-61228-368-5. OCLC 842846376.

- Alter, Stephen. 1st U.S. ed. New York: Harcourt. 2001 [2022-07-30]. ISBN 0-15-100585-0. OCLC 46907927. (原始内容存档于2022-05-24).

- Bhattacharji, Sukumari; Bandyopadhyay, Ramananda. . Orient Blackswan. 1995: 54 [27 April 2011]. ISBN 978-81-250-0781-4. (原始内容存档于2016-06-30).

- Haberman, David L., , University of California Press. Pp. 277, 2006, ISBN 0-520-24790-6, page 160,

- Gardner, Gary, , Bright, Chris; et al (编), , W. W. Norton & Company. Pp. 256: 152–176, ISBN 0-393-32386-2

- "Clean Up Or Perish" (页面存档备份,存于), The Times of India, 19 March 2010

- Puttick, Elizabeth, , Emoto, Masaru (编), , Hay House Inc. Pp. 275: 241–252, 2008, ISBN 1-4019-0877-2

- "Clean Up Or Perish", The Times of India, 19 March 2010

- 比如东恒伽王朝、西恒伽王朝中的“恒伽”即半音半意譯自Ganga

- . Encyclopædia Britannica Online Library Edition. 2011 [23 April 2011]. (原始内容存档于2021-02-18).

- Penn, James R. . ABC-CLIO. 2001: 88 [23 April 2011]. ISBN 978-1-57607-042-0. (原始内容存档于2013-05-27).

- . gangotri-tapovan-trek.com. [2022-07-30]. (原始内容存档于2022-10-06) (美国英语).

- Krishna Murti 1991,第19頁.

- C. R. Krishna Murti; Gaṅgā Pariyojanā Nideśālaya; India Environment Research Committee. . Northern Book Centre. 1991: 19 [24 April 2011]. ISBN 978-81-7211-021-5. (原始内容存档于2016-05-12).

- Jain, Agarwal & Singh 2007,第341頁.

- Gupta, Avijit. . John Wiley and Sons. 2007: 347 [23 April 2011]. ISBN 978-0-470-84987-3. (原始内容存档于2021-03-08).

- Dhungel & Pun 2009,第215頁.

- Chakrabarti 2001,第126–27頁.

- Shanmugam, G. . Journal of Palaeogeography. 2016-04-01, 5 (2) [2022-07-31]. ISSN 2095-3836. doi:10.1016/j.jop.2015.08.011. (原始内容存档于2022-07-31) (英语).

- Galy, Valier; Beyssac, Olivier; France-Lanord, Christian; Eglinton, Timothy. . Science. 2008-11-07, 322 (5903) [2022-07-31]. ISSN 0036-8075. doi:10.1126/science.1161408. (原始内容存档于2022-10-17) (英语).

- Parua 2009.

- Arnold 2000.

- Elhance 1999,第156–58頁.

- Ali & Aitchison 2005.

- Dikshit & Schwartzberg 2007,第7頁

- Prakash, B.; Sudhir Kumar, M. Someshwar Rao, S. C. Giri. (PDF). Current Science. 2000, 79 (4): 438–449 [2012-08-16]. (原始内容存档 (PDF)于2011-05-04).

- Dmowska, Renata. . Academic Press. 2003: 14 [6 May 2011]. ISBN 978-0-12-018846-8. (原始内容存档于2016-06-30).

- Merriam-Webster. . Merriam-Webster. 1997: 412. ISBN 978-0877795469.

- Gupta 2007,第347頁.

- Jain, Agarwal & Singh 2007,第334–342頁.

- Berga 2006,第1304頁.

- Dhungel & Pun 2009,第210頁.

- Dhungel & Pun 2009.

- Mirza 2004.

- Roger Revelle; V. Lakshminarayan. . Science. 9 May 1975, 188 (4188): 611–16. Bibcode:1975Sci...188..611R. PMID 17740017. doi:10.1126/science.188.4188.611.

- Suvedī 2005,第61頁.

- Eric Servat; IAHS International Commission on Water Resources Systems. . IAHS. 2002: 308. ISBN 978-1901502817.

- . www.peakbagger.com. [2022-08-02]. (原始内容存档于2022-10-12).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2022-09-08).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2022-06-15).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2022-06-15).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2022-09-08).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2016-04-16).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2013-09-20).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2022-06-15).

- . [12 March 2014]. (原始内容存档于2016-04-16).

- Krishna Murti 1991,第10頁.

- Salman & Uprety 2002,第133頁.

- . [2013-09-23]. (原始内容存档于2018-03-10).

- Catling, David. . International Rice Research Institute. 1992: 175. ISBN 978-9712200052.

- . Online Library. 2011 [25 April 2011].

- Chakrabarti 2001,第126–127頁.

- Tarn, W. W. . The Journal of Hellenic Studies. 1923/ed, 43 (2) [2022-08-01]. ISSN 2041-4099. doi:10.2307/625798. (原始内容存档于2022-08-01) (英语).

- Salman & Uprety 2002,第136–137頁.

- Eck 1982,第212頁

- Eck 1982,第212–13頁

- Eck 1982,第214頁

- Eck 1982,第214–15頁

- Eck 1998,第144頁

- Eck 1998,第144–45頁

- Eck 1998,第145頁

- Eck 1998,第145–46頁

- Quoted in: Eck 1998,第145–46頁

- Eck 1982,第215頁

- Eck 1982,第215–16頁

- Quoted in: Eck 1982,第216頁

- Eck 1982,第216頁

- Eck 1982,第216–217頁

- Eck 1982,第217頁

- Quoted in Eck 1982,第218頁

- Eck 1982,第219頁

- Eck 1998,第146頁

- Eck 1998,第147頁

- Eck 1998,第149頁

- Blurton 1993,第100頁

- Wangu 2003,第90頁

- Wangu 2003,第90頁, Pal 1997,第43頁

- Pal 1997,第43頁

- Darian 2001,第114頁

- Darian 2001,第118頁

- Darian 2001,第125頁

- Darian 2001,第126頁

- Darian 2001,第130頁

- Los Angeles County Museum of Art & Pal 1988,第33頁

- . 時代雜誌. 8 February 1960 [10 May 2013]. (原始内容存档于25 October 2007).

- J. C. Rodda; Lucio Ubertini (编). . International Association of Hydrological Science. 2004: 165. ISBN 978-1901502572.

- . Life. Vol. 18. 1 May 1950: 25–29.

- Maharaj. . The Guardian. 25 October 2012 [10 May 2013]. (原始内容存档于2017-08-08).

- Mani, Rajiv. . The Times of India. Allahabad. 9 February 2013 [10 May 2013]. (原始内容存档于22 February 2013).

- . YouTube. [2022-08-10]. (原始内容存档于2022-08-10).

- Singh 2005,第69–79頁.

- Hill 2008.

- Elhance 1999,第163頁.

- Stone 2002,第16頁

- Khanna, Dr C. L. . Upkar Prakashan. 1 September 2010. ISBN 9788174824080.

- Prakash 1999,第162頁.

- Brichieri-Colombi & Bradnock 2003.

- M. Rafiqul Islam. . Asian Survey. 1987, 27 (8): 918–34. JSTOR 2644864. doi:10.2307/2644864.

- Sharma, Bahuguna & Chauhan 2008.

- Brune 1993.

- Fred Pearce; Rob Butler. . New Scientist. 26 January 1991 [2022-08-14]. (原始内容存档于2014-10-22).

- (PDF). Government of India Ministry of Water Sources. [27 April 2011]. (原始内容 (PDF)存档于8 October 2011).

- (PDF) (PDF). [23 April 2014]. (原始内容 (PDF)存档于22 August 2014).

- Sushovan Sircar. . The Telegraph. 11 March 2014 [24 April 2014]. (原始内容存档于2018-09-06).

- Piyush Kumar Tripathi. . The Telegraph. 3 August 2013 [24 April 2014]. (原始内容存档于2018-09-06).

- . The Times of India. 22 April 2014 [24 April 2014]. (原始内容存档于2022-09-14).

- . The Times of India Mobile Site. [2022-08-15]. (原始内容存档于2021-08-04).

- . 陸地生態區. 世界野生動物基金會.

- . 陸地生態區. 世界野生動物基金會.

- Centre, UNESCO World Heritage. . UNESCO World Heritage Centre. [2022-06-24]. (原始内容存档于2022-10-04) (英语).

- . 陸地生態區. 世界野生動物基金會.

- Allen, D.J.; S. Molur; B.A. Daniel (编). . IUCN. 2010: 23. ISBN 978-2-8317-1324-3.

- Sarkar; Pathak; Sinha; Sivakumar; Pandian; Pandey; Dubey; Lakra. . Rev Fish Biol Fisheries. 2012, 22: 251–272. S2CID 16719029. doi:10.1007/s11160-011-9218-6.

- . fishbase.net.br. [2022-08-17].

- . Gharial Conservation Alliance. [12 September 2017]. (原始内容存档于14 April 2013).

- van Dijk; Iverson; Rhodin; Shaffer; Bour. . Rhodin; Pritchard; Dijk; Saumure; Buhlmann; Iverson; Mittermeier (编). . Chelonian Research Monographs 5. IUCN. 2014. ISBN 978-0965354097. S2CID 88824499. doi:10.3854/crm.5.000.checklist.v7.2014.

- . WildPolitics.net. [6 May 2011]. (原始内容存档于2 September 2011).

- . wwf.panda.org. WWF. [4 July 2012]. (原始内容存档于2018-04-15).

- Hrbek, Tomas; Da Silva, Vera Maria Ferreira; Dutra, Nicole; Gravena, Waleska; Martin, Anthony R.; Farias, Izeni Pires. Turvey, Samuel T. , 编. . PLOS One. 22 January 2014, 9 (1): e83623. Bibcode:2014PLoSO...983623H. PMC 3898917

. PMID 24465386. doi:10.1371/journal.pone.0083623

. PMID 24465386. doi:10.1371/journal.pone.0083623  .

. - AFP. . 17 August 2009 [28 November 2010]. (原始内容存档于23 January 2010).

- (PDF). [28 November 2010]. (原始内容 (PDF)存档于24 November 2010).

- Nepal, Santosh; Shrestha, Arun Bhakta. . International Journal of Water Resources Development. 3 April 2015, 31 (2): 201–218. doi:10.1080/07900627.2015.1030494

.

. - Chaudhary, M.; Walker, T. R. . Environment International. May 2019, 126: 202–206. PMID 30802637. doi:10.1016/j.envint.2019.02.033

.

. - . Clean Ganga. [16 July 2010]. (原始内容存档于18 May 2009).

- Salemme, Elisabeth. . Time. 22 January 2007 [3 May 2010]. (原始内容存档于26 January 2007).

- Abraham 2011.

- Akanksha Jain. . The Hindu. 23 April 2014 [24 April 2014]. (原始内容存档于2022-08-19).

- "India and pollution: Up to their necks in it" (页面存档备份,存于), The Economist, 27 July 2008.

- . The Times of India. 18 July 2009. (原始内容存档于3 November 2011).

- . (原始内容存档于16 October 2013).

- . 14 December 2010.

- . m.indiatvnews.com (Mobile Site India TV News). [28 February 2017]. (原始内容存档于8 August 2017) (英语).

- Mandal, R. B., , Concept Publishing Company, 2006, ISBN 978-8180693182

- . BBC News. 3 December 2009 [28 November 2010]. (原始内容存档于2022-08-22).

- "Ganga gets a tag: national river – Vote whiff in step to give special status" (页面存档备份,存于), The Telegraph, 5 November 2008

- . IANS. news.biharprabha.com. [10 July 2014]. (原始内容存档于2015-05-31).

- . nmcg.nic.in. [27 November 2020]. (原始内容存档于2022-08-17).

- Trivedi, Anupam; Jagati, Kamal. . Hindustan Times (Dehradun/Nainital). 22 March 2017 [5 April 2017]. (原始内容存档于2017-04-06).

- De Sarkar, Dipankar. . Live Mint. 24 March 2017 [2022-08-22]. (原始内容存档于2022-08-20).

- Ghosh, Shibani. . The Hindu. 27 March 2017 [2022-08-22]. (原始内容存档于2022-08-22).

- Goswami, Urmi. . Economic Times. 25 March 2017 [2022-08-22]. (原始内容存档于2022-08-30).

- Bhaskar, B. R. P. . Outlook. 24 March 2017 [2022-08-22]. (原始内容存档于2022-08-22).

- "Ganga is now a deadly source of cancer, study says", Anirban Ghosh 17 October 2012, http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-10-18/patna/34554229_1_gall-bladder-cancer-cancer-patients-prostate 的存檔,存档日期29 October 2013.

- Jain, Akanksha. . The Hindu. 17 October 2014 [2022-08-22]. (原始内容存档于2022-08-26) –www.thehindu.com.

- "How India's Success is Killing its Holy River". Jyoti Thottam. 時代雜誌. 19 July 2010, pp. 12–17.

- "How India's Success is Killing its Holy River". Jyoti Thottam. Time. 19 July 2010, p. 15.

- . The Tribune. 16 June 2011 [2022-08-22]. (原始内容存档于2021-07-27).

来源

- Abraham, Wolf-Rainer. (PDF). International Journal of Microbiology. 2011, 2011 (798292): 1–13 [2022-07-30]. PMC 2946570

. PMID 20885968. doi:10.1155/2011/798292

. PMID 20885968. doi:10.1155/2011/798292  . (原始内容存档 (PDF)于2022-01-20).

. (原始内容存档 (PDF)于2022-01-20). - Ali, Jason R.; Aitchison, Jonathan C. . Earth-Science Reviews. 2005, 72 (3–4): 169–88. Bibcode:2005ESRv...72..169A. doi:10.1016/j.earscirev.2005.07.005.

- Alley, Kelly D., , University of Michigan Press, 2002, ISBN 978-0472068081

- Alter, Stephen, , Harcourt, 2001 [2022-07-30], ISBN 978-0151005857, (原始内容存档于2023-03-24)

- Arnold, Guy. 1st. Fitzroy Dearborn. 2000: 223–27. ISBN 978-1579580988. doi:10.4324/9781315062204.

- Berga, L. . Proceedings of the International Symposium on Dams in the Societies of the 21st Century, 22nd International Congress on Large Dams (ICOLD). Barcelona, Spain: Taylor & Francis. 2006. ISBN 978-0415404235.

- Bharati, Radha Kant, , Lotus, 2006, ISBN 978-8183820417

- Blurton, T. Richard, , Harvard University Press, 1993 [2022-07-30], ISBN 978-0674391895, (原始内容存档于2023-01-15)

- Brichieri-Colombi, Stephen; Bradnock, Robert W. . The Geographical Journal. 2003, 169 (1): 43–64. doi:10.1111/1475-4959.t01-1-00002.

- Brune, James N. . Tectonophysics. 1993, 218 (1–3): 281–86. Bibcode:1993Tectp.218..281B. doi:10.1016/0040-1951(93)90274-N.

- Caso, Frank; Wolf, Aaron T., , Infobase, 2010, ISBN 978-0816078264

- Chakrabarti, Dilip K. . . Permanent Black. 2001. ISBN 978-8178240169.

- Darian, Steven G., , Motilal Banarsidass, 2001, ISBN 978-8120817579

- Dhungel, Dwarika Nath; Pun, Santa B. . Springer. 2009. Bibcode:2009niwr.book.....D. ISBN 978-1402084027.

- Dikshit, K.R.; Joseph E. Schwartzberg, , : 1–29, 2007 [2022-07-30], (原始内容存档于2015-05-08)

- Dudgeon, David. (PDF). Ecology and Society. 2005, 10 (2:15) [2022-07-30]. doi:10.5751/ES-01469-100215

. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24).

. (原始内容存档 (PDF)于2021-02-24). - Eck, Diana L., , Columbia University, 1982 [2022-07-30], ISBN 978-0231114479, (原始内容存档于2023-04-04)

- Eck, Diana, , Hawley, John Stratton; Wulff, Donna Marie (编), , University of California / Motilal Banarasidass: 137–53, 1998, ISBN 978-8120814912

- Elhance, Arun P. . United States Institute of Peace. 1999. ISBN 978-1878379900.

- Gardner, Gary,

, Bright, Chris; et al (编), Special 20th anniversary, Norton: 152–76, 2003, ISBN 978-0393323863

, Bright, Chris; et al (编), Special 20th anniversary, Norton: 152–76, 2003, ISBN 978-0393323863 - Ghosh, A. . Brill. 1990: 334. ISBN 978-9004092648.

- Gupta, Avijit. . Wiley. 2007. ISBN 978-0-470-84987-3.

- Haberman, David L., , University of California, 2006, ISBN 978-0520247901

- Hill, Christopher V. . . 2008: 32. ISBN 978-1851099252.

- Hillary, Sir Edmund, , Ulverscroft, 1980, ISBN 978-0708905876

- Jain, Sharad K.; Agarwal, Pushpendra K.; Singh, Vijay P. . Springer. 2007. Bibcode:2007hwri.book.....J. ISBN 978-1402051791.

- Krishna Murti, C. R. . Gaṅgā Pariyojanā Nideśālaya; India Environment Research Committee. Northern Book Centre. 1991. ISBN 978-8172110215. OCLC 853267663.

- Kumar, Rakesh; Singh, R. D.; Sharma, K. D. (PDF). Current Science. 10 September 2005, 89 (5): 794–811 [13 October 2013]. (原始内容存档 (PDF)于14 October 2013).

- Los Angeles County Museum of Art; Pal, Pratapaditya, , University of California Press, 1988, ISBN 978-0520064775

- Maclean, Kama, , Oxford University Press US, 2008 [2022-07-30], ISBN 978-0195338942, (原始内容存档于2023-04-05)

- Markandya, Anil; Murty, Maddipati Narasimha, , Oxford University Press, 2000, ISBN 978-0195649451

- Mirza, M. Monirul Qader. . Water Science and Technology Library 49. Dordecht: Springer. 2004: 1–6. ISBN 978-9048166657. OCLC 853267663. doi:10.1007/978-1-4020-2792-5.

- Newby, Eric, , Lonely Planet, 1998, ISBN 978-0864426314

- Pal, Pratapaditya, , National Gallery of Canada, 1997, ISBN 978-1896209050

- Parua, Pranab Kumar, , , Springer: 267–72, 2009, ISBN 978-9048131020

- Prakash, Gyan.

.

.  . 1999. ISBN 978-0691004532.

. 1999. ISBN 978-0691004532. - Puttick, Elizabeth, , Emoto, Masaru (编), , Hay House: 241–52, 2008, ISBN 978-1401908775

- Rahaman, M.M., , Water Policy, 2009, 11 (2): 168–90, doi:10.2166/wp.2009.012, (原始内容存档于27 September 2011)

- Rahaman, M.M., , International Journal of Water Resources Development, 2009, 25 (1): 159–73, S2CID 155016224, doi:10.1080/07900620802517574

- Rodda, John C.; Ubertini, Lucio. . IAHS publication no. 286. Wallingford, Oxfordshire, UK: International Association of Hydrological Sciences, IAHS International Commission on Water Resources Systems. 2004: 165. ISBN 978-1901502572.

- Sack DA, Sack RB, Nair GB, Siddique AK. . Lancet. 2004, 363 (9404): 223–33. PMID 14738797. S2CID 208793200. doi:10.1016/S0140-6736(03)15328-7.

- Salman, Salman M. A.; Uprety, Kishor. . London, The Hague, New York: Kluwer Law International. 2002. ISBN 978-0821353523. (PDF). [27 April 2011]. (原始内容存档 (PDF)于2022-04-07).

- Sharma, Ramesh C.; Bahuguna, Manju; Chauhan, Punam. . Journal of Environmental Science and Engineering. 2008, 50 (4): 255–62. PMID 19697759.

- Sheth, Jagdish N. . Tata McGraw-Hill. 2008. ISBN 978-0070657083.

- Singh, Munendra; Singh, Amit K. . Environ Monit Assess. 2007, 129 (1–3): 421–32. PMID 17072555. S2CID 39845300. doi:10.1007/s10661-006-9374-7.

- Singh, Nirmal T. . Bethlehem, PA: Lehigh University. 2005. ISBN 978-0934223782.

- Stone, Ian, , CUP, 2002, ISBN 978-0521526630

- Suvedī, Sūryaprasāda. . Ashgate. 2005. ISBN 978-0754645276.

- Thapar, Romila. . Comparative Studies in Society and History. October 1971, 13 (4): 408–36. JSTOR 178208. S2CID 143480731. doi:10.1017/s0010417500006393.

- Tiwari, R. C., , Dutt, Ashok K. (编), , PHI Learning, 2008, ISBN 978-8120333840

- Wangu, Madhu Bazaz, , Abhinav Publications, 2003, ISBN 978-8170174165

- Wink, André. . Comparative Studies in Society and History. 2002, 44 (3): 416–45. JSTOR 3879375. S2CID 144649820. doi:10.1017/s001041750200021x.

外部链接

| 维基共享资源上的相关多媒体资源:恒河 |

- ON THINNER ICE如履薄冰:signs of trouble from the Water Tower of Asia, where headwaters feed into all the great rivers of Asia(by GRIP, Asia Society and MediaStorm) (页面存档备份,存于)

- Ganges in the Imperial Gazetteer of India, 1909 (页面存档备份,存于)

- Melting Glaciers Threaten Ganges (页面存档备份,存于)

- Bibliography on Water Resources and International Law (页面存档备份,存于). Peace Palace Library

- Ganga Ma: A Pilgrimage to the Source (页面存档备份,存于) a documentary that follows the Ganges from the mouth to its source in the Himalayas.

- An article about the land and the people of the Ganges (页面存档备份,存于)

- The impacts of water infrastructure and climate change on the hydrology of the Upper Ganges River Basin (页面存档备份,存于) IWMI research report

- Bahar Dutt, "Saving the Ganga (页面存档备份,存于)" CNN-IBN Live May 5, 2012.