物理学史

物理学主要是研究物质、能量及它們彼此之間的關係。它是最早形成的自然科学学科之一,如果把天文学包括在内则有可能是名副其实历史最悠久的自然科学。最早的物理学著作是古希腊科学家亚里士多德的《物理學》[1]。形成物理学的元素主要来自对天文学、光学和力学的研究,而这些研究通过几何学的方法统合在一起形成了物理学。这些方法形成于古巴比伦和古希腊时期,当时的代表人物如数学家阿基米德和天文学家托勒密[2][3];随后这些学说被传入阿拉伯世界,并被当时的阿拉伯科学家海什木等人发展为更具有物理性和实验性的传统学说[4];最终这些学说传入了西欧,首先研究这些内容的学者代表人物是罗吉尔·培根[5]。然而在当时的西方世界,哲学家们普遍认为这些学说在本质上是技术性的,从而一般没有察觉到它们所描述的内容反映着自然界中重要的哲学意义。而在古代中国和印度的科学史上,类似的研究数学的方法也在发展中。

在这一时代,包含着所谓“自然哲学”(即物理学)的哲学所集中研究的问题是,在基于亚里士多德学说的前提下试图对自然界中的现象发展出解释的手段(而不仅仅是描述性的)。根据亚里士多德的学说以及其后的经院哲学,物体运动是因为运动是物体的基本自然属性之一[1]。天体的运动轨迹是正圆的,这是因为完美的圆轨道运动被认为是神圣的天球领域中的物体运动的内在属性[3]。冲力理论作为惯性与动量概念的原始祖先,同样来自於这些哲学传统,并在中世纪时由当时的哲学家菲洛彭洛斯、伊本·西那、布里丹等人发展。而古代中国和印度的物理传统也是具有高度的哲学性的。

古代歷史

最初作為物理學的要素,主要來自天文學、光學、力學領域的知識,並藉由幾何研究以統一它們的研究方法。在古代,這些數學知識源自巴比倫人以及古希臘作家,例如阿基米德以及托勒密。同時,古代哲學——包括所謂的「物理學」——致力於藉由像亞里斯多德的四因說一類的點子來解釋自然[6]:25。

古希臘

(西元前 384–322)

自希臘遠古時期(西元前 650–480 年),前蘇格拉底哲學家逐漸理性地認識自然。 其中,名為米利都的泰勒斯的哲學家,因為他拒絕以各種超自然,宗教或神話的方式解釋自然現象,所以人們稱他為科學之祖。此外,泰勒斯宣稱每個事件皆有僅需訴諸自然的原因[7]。西元前 580 年,泰勒斯貢獻良多,他推測水應是第一因[8],作磁鐵與琥珀的吸引實驗,並且形式化史上第一筆的天文學知識。作為史上首位提出演化思想而聞名的人,阿那克西曼德,並不同意泰勒斯的「水是萬物之源」觀點。他主張無窮才是萬物的基石[9]。大約於西元前 500 年,赫拉克利特主張只有少數幾個掌控宇宙的基本定律才是萬物變化的原理,並且,任何事物隨時都在變化;沒有事物能永恆地維持在相同狀態中[10]。早期的哲學家,留基伯(全盛時期:西元前五世紀)堅決反對神、上帝藉由天意來影響自然現象,並主張任何自然現象都是必然的[11]。留基伯與他的學生,德謨克利特,為史上首先提出原子論的人,主張任何一切物質皆由各種不可分割、不滅的稱作原子的元素所組成[12]。

在古典希臘時期以及希臘化時代,亞里斯多德寫下史上第一本被稱作物理學的書,日後成為著名的亞里斯多德物理學,他企圖藉由四元素解釋物體的運動(以及落體現象)[13]。亞里斯多德相信,所有物質都由以太,或另外的四元素所組成:土、水、風、火。根據亞里斯多德,這四個陸地上的元素能夠相互轉換,並且朝向它們各自的自然位置移動[13]。因此,石頭往宇宙中心墜落,但火總是往地球外圍靠近。

经典物理学

經典物理學指的是不涉及到量子力學或相對論的物理學,例如,牛頓力學、熱力學、馬克士威電磁學等等。[14]

力学的发展史

力学的历史背景

力学是最原始的物理学分支之一,而最原始的力学则是静力学。静力学源于人类文明初期生产劳动中所使用的简单机械,如杠杆、滑轮、斜面等[15]:7, 19-24。古希腊人从大量的经验中了解到一些与静力学相关的基本概念和原理,如杠杆原理和阿基米德定律[15]:24-31。從1609至1619年期間,天文学家约翰内斯·开普勒先後发现开普勒行星运动三大定律,準確估算出從天文觀測獲得的行星繞著太陽的公轉數據,總結了老師第谷·布拉赫毕生的观测数据。对宇宙中天体的观测也成为了人类进一步研究力学运动的绝佳领域[15]:108-119。

伽利略的动力学

在17世纪的欧洲,自然哲学家逐渐展开了一场针对中世纪经院哲学的进攻,他们持有的观点是,从力学和天文学研究抽象出的数学模型将适用于描述整个宇宙中的运动。被誉为“现代自然科学之父”的意大利(或按当时地理为托斯卡纳大公国)物理学家、数学家、天文学家伽利略·伽利莱就是这场转变中的领军人物[16]。伽利略所处的时代正值思想活跃的文艺复兴之后,在此之前列奥纳多·达芬奇所进行的物理实验、尼古拉斯·哥白尼的日心说以及弗朗西斯·培根提出的注重实验经验的科学方法论都是促使伽利略深入研究自然科学的重要因素,哥白尼的日心说更是直接推动了伽利略试图用数学对宇宙中天体的运动进行描述。伽利略意识到这种数学性描述的哲学价值,他注意到哥白尼对太阳、地球、月球和其他行星的运动所作的研究工作,并认为这些在当时看来相当激进的分析将有可能被用来证明经院哲学家们对自然界的描述与实际情形不符。伽利略进行了一系列力学实验阐述了他关于运动的一系列观点,包括借助斜面实验和自由落体实验批驳了亚里士多德认为落体速度和重量成正比的观点,还总结出了自由落体的距离与时间平方成正比的关系,以及著名的斜面理想实验来思考运动的问题。他在1632年出版的著作《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》中提到:“只要斜面延伸下去,球将无限地继续运动,而且不断加速,因为此乃运动着的重物的本質。”[17]。伽利略在天文学上最著名的贡献是于1609年改良了折射望远镜,并借此发现了木星的四颗卫星、太阳黑子以及金星类似于月球的相[16]。

牛顿三大定律和万有引力定律

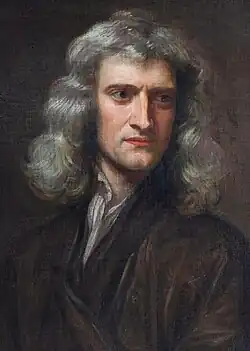

1687年,英格兰物理学家、数学家、天文学家、自然哲学家艾萨克·牛顿出版了《自然哲学的数学原理》一书,这部里程碑式的著作标志着经典力学体系的正式建立[18]。牛顿在人类历史上首次用一组普适性的基础数学原理——牛顿三大运动定律和万有引力定律——来描述宇宙间所有物体的运动。牛顿放弃了物体的运动轨迹是自然本性的观点(例如开普勒认为行星运动轨道本性就是椭圆的),相反,他指出,任何现在可观测到的运动、以及任何未来将发生的运动,都能够通过它们已知的运动状态、物体质量和外加作用力并使用相应原理进行数学推导计算得出。

伽利略、笛卡尔的动力学研究(“地上的”力学),以及开普勒和法国天文学家伊斯梅尔·布里阿德在天文学领域的研究(“天上的”力学)都影响着牛顿对自然科学的研究。[19][20](布里阿德曾特别指出从太阳发出到行星的作用力应当与距离成平方反比关系,虽然他本人并不认为这种力真的存在)。1673年惠更斯独立提出了圆周运动的离心力公式(牛顿在1665年曾用数学手段得到类似公式),这使得在当时科学家能够普遍从开普勒第三定律推导出平方反比律。罗伯特·胡克、爱德蒙·哈雷等人由此考虑了在平方反比力场中物体运动轨道的形状,1684年哈雷向牛顿请教了这个问题,牛顿随后在一篇9页的论文(后世普遍称作《论运动》)中做了解答。在这篇论文中牛顿讨论了在有心平方反比力场中物体的运动,并推导出了开普勒行星运动三定律。其后牛顿发表了他的第二篇论文《论物体的运动》,在这篇论文中他阐述了惯性定律,并详细讨论了引力与质量成正比、与距离平方成反比的性质以及引力在全宇宙中的普遍性。这些理论最终都汇总到牛顿在1687年出版的《原理》一书中,牛顿在书中列出了公理形式的三大运动定律和导出的六个推论(推论1、2描述了力的合成和分解、运动叠加原理;推论3、4描述了动量守恒定律;推论5、6描述了伽利略相对性原理)[18]。由此,牛顿统一了“天上的”和“地上的”力学,建立了基于三大运动定律的力学体系[21]:178。

牛顿的原理(不包括他的数学处理方法)引起了欧洲大陆哲学家们的争议,他们认为牛顿的理论对物体运动和引力缺乏一个形而上学的解释从而是不可接受的。从1700年左右开始,大陆哲学和英国传统哲学之间产生的矛盾开始升级,裂痕开始增大[20],这主要是根源于牛顿与莱布尼兹各自的追随者就谁最先发展了微积分所展开的唇枪舌战[22]。起初莱布尼兹的学说在欧洲大陆更占上风(在当时的欧洲,除了英国以外,其他地方都主要使用莱布尼兹的微积分符号),而牛顿个人则一直为引力缺乏一个哲学意义的解释而困扰,但他在笔记中坚持认为不再需要附加任何东西就可以推论出引力的实在性。十八世纪之后,大陆的自然哲学家逐渐接受了牛顿的这种观点,对于用数学描述的运动,开始放弃作出本体论的形而上学解释[19]。

牛顿的绝对时空观

牛顿的理论体系是建立在他的绝对时间和绝对空间的假设之上的,牛顿对时间和空间有着如下的理解:

- 绝对的、真正的和数学的时间自身在流逝着,而且由于其本性而在均匀地、与任何外界事物无关地流逝着。

- 绝对空间,就其本性而言,是与外界任何事物无关而永远是相同的和不动的。

— 牛顿, 自然哲学的数学原理

牛顿从绝对时空的假设进一步定义了“绝对运动”和“绝对静止”的概念,为了证明绝对运动的存在性,牛顿还在1689年构思了一个理想实验,即著名的水桶实验[23]。在水桶实验中,一个注水的水桶起初保持静止。当它开始发生转动时,水桶中的水最初仍保持静止,但随后也会随着水桶一起转动,于是可以看到水渐渐地脱离其中心而沿桶壁上升形成凹状,直到最后和水桶的转速一致,水面相对静止。牛顿认为水面的升高显示了水脱离转轴的倾向,这种倾向不依赖于水相对周围物体的任何移动。牛顿的绝对时空观作为他理论体系的基础假设,却在其后的两百年间倍受质疑。特别是到了十九世纪末,奥地利物理学家恩斯特·马赫在他的《力学史评》中对牛顿的绝对时空观做出了尖锐的批判[24]。

热学的发展史

热功当量和热力学第一定律

热学起源于人们对热现象的概念和本性的研究,热和温度的概念是在伽利略发明了温度计之后逐渐理清的。而人们最初对热的本性的认知可以用所谓“热质说”来概括[25],即热是一种会从高温物体流向低温物体的物质,同时根据实验结果,热这种物质没有质量,它被称作“卡路里”。热质说能解释很多热现象,但到了十八世纪末,英国的伦福德伯爵在慕尼黑兵工厂领导钻制大炮的工作时,发现“铜炮在钻了很短一段时间后就会发生大量的热;而被钻头从炮上钻出来的铜屑更热(像我用实验所证实的,发现它们比沸水还要热)。”伦福德认为“在这些实验中由摩擦所生的热的来源似乎是无穷无尽的”,因此他认为热“绝不能是具体的物质”[26]。

在当时力学的发展已经使人们对能量的转化与守恒有了初步的理解,特别是笛卡尔的运动不灭理论和莱布尼兹的“活力守恒原理”,他认为这个代表“活力”的量在运动中是守恒的。德国医生、物理学家尤利乌斯·冯·迈尔在工作中受到启发,在1841年发表了他关于热是机械能的一种形式的猜测,他还进一步将这个理论推广到不同形式能量之间的转化中,归纳出能量的守恒性。他的陈述“能量既不能被产生也不能被消灭”在今天被看作是热力学第一定律最早的表述形式之一。而与此同时,英国实验物理学家、酿酒师詹姆斯·焦耳则从实验上验证了热是能量的一种形式的猜想,并在1843年给出了热功当量的实验测得值[27]。德国物理学家赫尔曼·冯·亥姆霍兹同样从“活力守恒原理”出发,进而将能量的转化与守恒推广到机械运动以外的各种过程中,这些研究成果发表在1847年的论文《力的守恒》中[28]。

在这些理论和实验研究的基础上,德国物理学家鲁道夫·克劳修斯於1850年给出了热力学第一定律的数学形式[29],其后这一定律在英国物理学家开尔文勋爵等人的修订下成为物理学中的一条基本定律[30]。

热机效率和热力学第二定律

热力学第二定律的建立起源于人们试图提升热机效率的探索。法国物理学家、工程学家尼古拉·卡诺研究了一个由两个等温过程和两个绝热过程组成的理想可逆热力学循环(卡诺循环),并得出结论:“热机的效率只与两个热源的温差有关,而与热机的工质无关。任何热机的效率都不能高于可逆热机的效率。”卡诺的结论被看作是热力学第二定律的前身,这一成果后来被开尔文采用,利用卡诺热机只与温差有关而与工质无关的特性建立了绝对温标[31]。

克劳修斯在研究卡诺循环中发现,在循环中有一部分热量能转化成机械能,而大部分热量则是从高温热源传递到低温热源,这两部分热量和产生的功有着确定的关系[29]。他在1850年发表了《论热的移动力及可能由此得出的热定律》,重新阐述了卡诺定理,并在1854年的另一篇论文中进一步表述了热力学第二定律:

热永远不能从冷的物体传向热的物体,如果没有与之联系的、同时发生的其它的变化的话。

— 鲁道夫·克劳修斯, 热的机械论中第二个基本理论的另一形式

在此时克劳修斯还引入了熵的概念,在他的论文《热的动力理论的基本方程的几种方便形式》中指出,对可逆过程熵增只能为零,对不可逆过程熵增总是正值。他后来用熵的概念对热力学第二定律重新做了表述,其数学表达式为。但直到1865年,克劳修斯才真正将这个量称作熵。按克劳修斯的说法,科学上如此重要的一个量应取自古希腊语,因此他选择了,意为“转变”来为之命名。

分子运动论

最早尝试建立分子运动论的人是瑞士数学家欧拉,他於1729年曾假设空气由大量旋转的球形分子构成,并且在任意温度下分子速率都相同[32]。从这个假设出发他推导出气体压强和密度成正比,也就相当于在理论上证明了波义耳定律[33]:86。而荷兰-瑞士物理学家丹尼尔·伯努利在1738年出版的《水力学》一书中,认为气体中存在大量沿不同方向运动的分子,这些分子对容器表面的冲击效应构成了宏观上的气体压强,他同样从分子运动得到了更具普遍意义的压强公式。然而这些观点在当时并未被接受,原因之一是在当时能量的转化与守恒定律还没有广为人知[34]:36–37。这种情况一直持续到1856年,德国化学家奥古斯特·克罗尼格创建了一个简单的气体分子平动模型,由此可以导出理想气体状态方程。[35]

1857年,克劳修斯在独立于克里尼希理论的情况下,用自己的语言建立了一个相似但更为复杂的分子运动理论,这里不但考虑了气体分子的平动,同时还考虑了转动和振动。在这一理论中克劳修斯引入了研究分子运动论的统计思想,建立了气体分子的平均自由程这一概念。不过,克劳修斯的理论只是使用了分子的平均速率,没有考虑到实际气体分子的速率实则呈现出一个分布函数。1859年,英国物理学家詹姆斯·麦克斯韦在阅读了克劳修斯的论文后,在论文《气体动力理论的说明》一文中建立了气体分子速率的麦克斯韦分布,这一分布函数描述了在特定速率范围内分子数量所占比例[36]。这一定律是物理学中第一个基于统计规律的物理定律。

统计力学的建立

在麦克斯韦发表分子速率分布理论之后,奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼受其启发开始了对分子运动论的研究[37]。他指出分子运动理论必须依靠统计手段来建立,并通过修订麦克斯韦分布於1871年得到了气体分子在势场中的速率分布函数,这被称作玻尔兹曼分布或麦克斯韦-玻尔兹曼分布,是经典统计力学中最基本的分布函数。1872年,玻尔兹曼在论文《气体分子热平衡的进一步研究》中证明,非麦克斯韦分布的气体分子随着时间的推移必将趋向麦克斯韦分布,这也就是所谓H定理,是熵增原理在非平衡态下的推广。H定理指出了过程的方向性,从而引出了所谓“可逆性佯谬”的争议:微观上分子的碰撞是可逆的,为何宏观上的整体效果却是不可逆的?玻尔兹曼针对这个问题研究了热力学第二定律的统计诠释:他指出如果能把所有分子的微观运动同时反向,则确实可以回到初始状态;然而在实际中这种可能性几乎为零,绝大多数状态都是平衡态,因此在宏观统计规律上表现为熵总是增加的。也就是说,热力学第二定律是一条几率的定律,它的结论不能由一条动力学方程来检验。玻尔兹曼证明了熵和系统的热力学概率的自然对数成正比,这成为了玻尔兹曼熵的定义。热力学第二定律在统计诠释下可表述为:“孤立系统的熵对应着系统分子的热力学概率,并总是趋向最大值。”[38]

在麦克斯韦和玻尔兹曼引入统计诠释之前,热力学始终是基于一组唯象学定律基础之上的。美国物理学家约西亚·吉布斯在麦克斯韦和玻尔兹曼思想的基础上建立了统计力学,从而能够用力学定律和统计方法来从本质上精确描述热力学定律[39]。吉布斯的统计力学引入了系综的概念,并以刘维尔定理作为统计力学的基本方程,求解热力学宏观量实则就是求解系综在相空间中的几率分布(配分函数)。统计力学通过统计诠释建立了热力学定律与分子运动论之间的内在联系,至此成为物理学中又一个完备的理论体系[40]。

電學史

静电和静磁现象很早就被人类发现,[41]:2由于摩擦起电现象,英语中“电”的语源为希腊语“琥珀”一词。[6]:132然而直到1600年,由於威廉·吉爾伯特的嚴謹治學態度,才開始對於電與磁的現象出現系統性研究。吉爾伯特是英國女王伊莉莎白一世的皇家醫生,他對於電和磁情有獨鍾,撰寫了第一本闡述電和磁的科學著作《論磁石》,其中,他指出,琥珀不是唯一可以經過摩擦產生靜電的物質,鑽石、藍寶石、玻璃等等,也都可以演示出同樣的電學性質,這論述成功地摧毀了一個持續了2000年的錯誤觀念,即琥珀的吸引力是其獨特性質。吉爾伯特製成的靜電驗電器可以敏銳的探測靜電電荷,在之後的一個世紀,這是最優良的探測靜電電荷的儀器[42]:7-11[43]:29-31。由於在電學給出眾多重要貢獻,吉爾伯特被後人尊稱為「電學之父」[44]:172。

库仑定律是静电学中的基本定律,主要描述了静电力与电荷电量成正比,与距离的平方反比的关系。苏格兰物理学家约翰·罗比逊(1759年)[43]:51和英国物理学家亨利·卡文迪什(1773年)等人都进行过实验验证了静电力的平方反比律,然而他们的实验却迟迟不为人知。法国物理学家夏尔·库仑於1784年至1785年间进行了他著名的扭秤实验[45],其实验的主要目的就是为了证实静电力的平方反比律,因为他认为“假说的前一部分无需证明”,也就是说他已经先验性地认为静电力必然和万有引力类似,和电荷电量成正比。扭秤的基本构造为:一根水平悬于细金属丝的轻导线两端分别置有一个带电小球A和一个与之平衡的物体P,而在实验中在小球A的附近放置同样大小的带电小球B,两者的静电力会在轻导线上产生扭矩,从而使轻杆转动。通过校正悬丝上的旋钮可以将小球调回原先位置,则此时悬丝上的扭矩等于静电力产生的力矩。如此,两者之间的静电力可以通过测量这个扭矩、偏转角度和导线长度来求得。库仑的结论为:

……对同样材料的金属导线而言,扭矩的大小正比于偏转角度和导线横截面直径的四次方,且反比于导线的长度……

— 夏尔·库仑, 金属导线扭矩和弹性的理论和实验研究

库仑在其后的几年间也研究了磁偶极子之间的作用力,他也得出了磁力也具有平方反比律的结论[46]。不过,他并未认识到静电力和静磁力之间有何内在联系,而且他一直将电力和磁力吸引和排斥的原因归结于假想的电流体和磁流体——具有正和负区别的,类似于“热质”一般的无质量物质[47]。

静电力的平方反比律确定后,很多后续工作都是同万有引力做类比从而顺理成章的结果。1813年法国数学家、物理学家西莫恩·德尼·泊松指出拉普拉斯方程也适用于静电场,从而提出泊松方程[48];其他例子还包括静电场的格林函数(乔治·格林,1828年)[49]和高斯定理(卡尔·高斯,1839年)[50]。

十八世纪末,意大利生理学家路易吉·伽伐尼发现蛙腿肌肉接触金属刀片时会发生痉挛[43]:67-71,他其后在论文中认为生物中存在着一种所谓“神经电流”。意大利物理学家亚历山德罗·伏打对这种观点并不赞同,他对这种现象进行研究后认为这不过是外部电流的作用,而蛙腿肌肉只是起到了导体的连接作用[51]。1800年,伏打将锌片和铜片夹在用盐水浸湿的纸片中,得到了很强的电流,这称作伏打电堆[52] ;而将锌片和铜片浸入盐水或酸溶液中也能得到相同的效果,这称作伏打电池[53]。伏打电堆和电池的发明为研究稳恒电流创造了条件。

1826年,德国物理学家格奥尔格·欧姆从傅立叶对热传导规律的研究中受到启发,在傅立叶的热传导理论中,导热杆中两点的热流量正比于这两点之间的温度差[54]。因而欧姆猜想电传导与热传导相似,导线中两点之间的电流也正比于这两点间的某种驱动力(欧姆称之为电张力,即现在所称的电动势)。欧姆首先尝试用电流的热效应来测量电流强度,但效果不甚精确,后来欧姆利用了丹麦物理学家汉斯·奥斯特发现的电流的磁效应,结合库仑扭秤构造了一种新型的电流扭秤,让导线和连接的磁针平行放置,当导线中通过电流时,磁针的偏转角与导线中的电流成正比,即代表了电流的大小。欧姆测量得到的偏转角度(相当于电流强度)与电路中的两个物理量分别成正比和反比关系,这两个量实际相当于电动势和电阻。欧姆於1827年发表了他的著作《直流电路的数学研究》,明确了电路分析中电压、电流和电阻之间的关系[55],极大地影响了电流理论和应用的发展,在这本书中首次提出的电学定律也因此被命名为欧姆定律。

库仑发现了磁力和电力一样遵守平方反比律,但他没有进一步推测两者的内在联系,然而人们在自然界中观察到的电流的磁现象(如富兰克林在1751年发现放电能将钢针磁化)促使着人们不断地探索这种联系。首先发现这种联系的人是丹麦物理学家奥斯特[56][57],他本着这种信念进行了一系列有关的实验,最终於1820年发现接通电流的导线能对附近的磁针产生作用力,这种磁效应是沿着围绕导线的螺旋方向分布的。

安培的电磁学定理

在奥斯特发现电流的磁效应之后,法国物理学家让-巴蒂斯特·毕奥和费利克斯·萨伐尔进一步详细研究了载流直导线对周围磁针的作用力,并确定其磁力大小正比于电流强度,反比于距离,方向垂直于距离连线,这一规律被归纳为著名的毕奥-萨伐尔定律。而法国物理学家安德烈-玛丽·安培在奥斯特的发现仅一周之后(1820年9月)就向法国科学院提交了一份更详细的论证报告[58][59],同时还论述了两根平行载流直导线之间磁效应产生的吸引力和排斥力。在这期间安培进行了四个实验,分别验证了两根平行载流直导线之间作用力方向与电流方向的关系、磁力的矢量性、确定了磁力的方向垂直于载流导体以及作用力大小与电流强度和距离的关系。安培并且在数学上对作用力进行了推导,得到了普遍的安培力公式,这一公式在形式上类似于万有引力定律和库仑定律。1821年,安培从电流的磁效应出发,设想了磁效应的本质正是电流产生的,从而提出了分子环流假说,认为磁体内部分子形成的环形电流就相当于一根根磁针。1826年,安培从斯托克斯定理推导得到了著名的安培环路定理,证明了磁场沿包围产生其电流的闭合路径的曲线积分等于其电流密度,这一定理成为了麦克斯韦方程组的基本方程之一。安培的工作揭示了电磁现象的内在联系,将电磁学研究真正数学化,成为物理学中又一大理论体系——电动力学的基础[60]。

电磁感应现象

英国物理学家迈克尔·法拉第早年跟随化学家汉弗里·戴维从事化学研究,他对电磁学的贡献还包括抗磁性的发现、电解定律和磁场的旋光性(法拉第效应)[61]。

在奥斯特发现电流的磁效应之后的1821年,英国《哲学学报》邀请当时担任英国皇家研究所实验室主任的法拉第撰写一篇电磁学的综述,这也导致了法拉第转向电磁领域的研究工作。法拉第考虑了奥斯特的发现,也出于他同样认为自然界的各种力能够相互转化的信念,他猜想电流应当也如磁体一般,能够在周围感应出电流。从1824年起,法拉第进行了一系列相关实验试图寻找导体中的感应电流,然而始终未获成功。直到1831年8月29日,他在实验中发现对于两个相邻的线圈A和B,只有当接通或断开线圈回路A时,线圈B附近的磁针才会产生反应,也就是此时线圈B中产生了电流。如果维持线圈A的接通状态,则线圈B中不会产生电流,法拉第意识到这是一种瞬态效应。一个月后,法拉第向英国皇家学会总结了他的实验结果,他发现产生感应电流的情况包括五类:变化中的电流、变化中的磁场、运动的稳恒电流、运动的磁体和运动的导线。法拉第电磁感应定律从而表述为:任何封闭电路中感应电动势的大小,等于穿过这一电路磁通量的变化率。不过此时的法拉第电磁感应定律仍然是一条观察性的实验定律,确定感应电动势和感应电流方向的是俄国物理学家海因里希·楞次,他于1833年总结出了著名的楞次定律[62]。法拉第定律后来被纳入麦克斯韦的电磁场理论,从而具有了更简洁更深刻的意义[63]:301-310。

法拉第另一个重要的贡献是创立了力线和场的概念,力线实际是否认了超距作用的存在,这些思想成为了麦克斯韦电磁场理论的基础。爱因斯坦称其为“物理学中引入了新的、革命性的观念,它们打开了一条通往新的哲学观点的道路”,意为场论的观念是有别于旧的机械观中以物质为主导核心的哲学观念[25]。

麦克斯韦电磁场理论

詹姆斯·麦克斯韦对电磁理论的贡献是里程碑式的[36][64]。麦克斯韦自1855年开始研究电磁学,1856年他发表了首篇专论《论法拉第力线》[65],其中描述了如何类比流体力学中的流线和法拉第的力线,并用自己强大的数学功底重新描述了法拉第的实验观测结果,这部分内容被麦克斯韦用六条数学定律概括。1861年至1862年间,麦克斯韦发表了第二篇电磁学论文《论物理力线》[65],在这篇论文中麦克斯韦尝试了所谓“分子涡流”模型,他假设在磁场作用下的介质中存在大量排列的分子涡流,这些涡流沿磁力线旋转,且角速度正比于磁场强度,分子涡流密度正比于介质磁导率。这一模型能很好地通过近距作用之说来解释静电和静磁作用,以及变化的电场与磁场的关系。更重要的是,它预言了在电场作用下的分子涡流会产生位移,从而以势能的形式储存在介质中,这相当于在介质中产生了电动势,这成为了麦克斯韦预言位移电流存在的理论基础。此外,将这种介质理论应用到弹性波上,可以计算求得在真空或以太中横波的传播速度恰好和当时已知的光速(斐索,1849年)非常接近,麦克斯韦由此大胆预言:

我们难以排除如下的推论:光是由引起电现象和磁现象的同一介质中的横波组成的。

— 詹姆斯·麦克斯韦, 论物理力线

1865年麦克斯韦发表了他的第三篇论文《电磁场的动力学理论》[65],在论文中他坚持了电磁场是一种近距作用的观点,指出“电磁场是包含和围绕着处于电或磁状态的物体的那部分空间,它可能充有任何一种物质”。在此麦克斯韦提出了电磁场的方程组,一共包含有20个方程(电位移、磁场力、电流、电动势、电弹性、电阻、自由电荷和连续性方程)和20个变量(电磁动量、磁场强度、电动热、传导电流、电位移、全电流、自由电荷电量、电势)。这实际是8个方程,但到1890年才由海因里希·鲁道夫·赫兹给出了现代通用的形式[66],这是赫兹在考虑了阿尔伯特·迈克耳孙在1881年的实验(也是迈克耳孙-莫雷实验的先行实验)中得到了以太漂移的零结果后对麦克斯韦的方程组进行的修改。1887年至1888年间,赫兹通过他制作的半波长偶极子天线成功接收到了麦克斯韦预言的电磁波,电磁波是相互垂直的电场和磁场在垂直于传播方向的平面上的振动,同时赫兹还测定了电磁波的速度等于光速。赫兹实验证实电磁波的存在是物理学理论的一个重要胜利,同时也标志着一种基于场论的更基础的物理学即将诞生[67]:286,7。1931年,在馬克士威百年誕辰的紀念會上,爱因斯坦盛赞法拉第和麦克斯韦的工作是“牛顿力学以来物理学中最伟大的变革”[68]。

几何光学的发展

西方世界中最早的光学研究记载来自欧几里德的《反射光学》();而在托勒密的著作《光学》(原作已佚)中记载了他对折射定律的研究,他在当时认为折射角正比于入射角,这个观点后来被阿拉伯学者海什木发现有误。海什木本人对光学有着相当的研究成果,在他的著作《光学全书》里记载了大量他进行过的光学实验[69],他研究过光的直线传播、反射和折射、透镜和各种反射镜等。在折射的研究中,是他首先发明了将反射光和折射光在水平和竖直方向上分解这一几何光学中的基本方法。他甚至得到了类似于斯涅尔定律的结论,但没有经过定量的数学推导[69]。

开普勒在他1611年的光学著作《折光学》中记载了他所进行的光的折射实验,记录表明他在实验中曾观察到全反射现象[70]:2。1621年,荷兰物理学家斯涅尔通过进行和开普勒相类似的实验首次总结出了正确的折射定律,后来折射定律也常被称作斯涅尔定律。笛卡尔在他的著作《方法论》中也有关于折射的研究,他将光看作机械的弹性小球,认为小球在不同的介质中的速度是不同的,并假设平行于介质交面的光速分量始终保持不变,由此可以推出入射角与折射角的正弦的比值是定值。不过,笛卡尔的结果和事实相比需要假设光在光疏媒质中要比在光密媒质中走得慢[71]:69ff[43]:6-7。1661年,法国数学家皮埃尔·德·费马将费马原理应用于几何光学,得到了折射定律的正确形式。费马原理作为最小作用量原理的一个特例,应用它来证明折射定律具有物理上的正确性[43]:9-10。

光的色散

牛顿在光学领域也做出了巨大贡献,其中最重要的发现是光的色散。牛顿的青年时代正是望远镜和显微镜逐渐占领科学实验观测重要地位的时期,人们在使用这些仪器的同时却发现成像总是带有像差和色差等问题。因此牛顿研究光学的初衷是为了改进这些光学仪器。1666年,牛顿在参考了笛卡尔、胡克和波义耳等人的分光实验后,把房间弄成漆黑,只让室外的阳光透过留在窗户上的一个小孔,阳光照射到放置的三棱镜上,如此牛顿在对面的墙上得到了光谱。牛顿本人描述说:“当我第一次看到由此而产生的鲜明强烈的光色时,使我感到极大的愉快”[25]。随后牛顿还进行了其他实验证明了色散不是光和棱镜相互作用的结果,以及色散后的光谱能通过倒置的棱镜再次还原为白光。通过这些实验,牛顿总结出了几条结论,包括不同的色光具有不同的折射率、白光是由多种色光按比例混合而成的等,并解释了物体呈现各种颜色的原因是该物体对特定颜色的光反射更强所致。1704年,牛顿出版了《光学——关于光的反射、折射、绕射和颜色的论文》一书,集中汇总了他在光学领域所做的研究工作[72]:80ff。

光的本性

光的本性问题是物理学界长久以来一直争论不休的一个难题[43]。牛顿在思考这个问题时,将他所擅长的物质、粒子和力等概念渗透到光学中,从而将光的本性解释为物质的微粒。这些微粒以一定的速率在真空中保持直线运动,碰撞到光滑的镜面则产生弹性反射,而前文中笛卡尔的理论推导也证明了这种假说能够解释光的折射现象。微粒说能够在相当程度上完整地解释几何光学,而对于色散的问题,则要假设每一种颜色的光对应一种颜色的微粒,不同颜色的微粒在真空中具有相同的速度,而在介质中则具有不同的速度。然而,关于光的本性很多物理学者一直持有另外一种观点,即光是一种弹性的机械波,持这种波动观点的代表人物有胡克和惠更斯等人[73]。惠更斯在1678年所阐述的观点认为,光是发光体内部的粒子振动所产生的机械波,这种机械波传播所依靠的介质被称作以太。惠更斯认为光是一种纵波,从而以太这种物质类似于空气一样,但没有任何质量,弥漫于整个宇宙中而无处不在。因此在波动说看来,光的本质就是能量通过以太的振动在空间中的传递。波动说同样可以解释很多光学现象,例如波在其他介质中的传播速率要小于在以太中的传播速率,因而这种效应会引起折射。对于色散,波动说认为每种颜色的光对应有不同的波长,因而在以太以外的其他介质中波速不同。尽管波动说能够貌似更简单地解释光学现象(除去需要假设存在以太的问题),当时的科学界由于更相信牛顿的权威,在波动说提出的一百多年里一直更推崇微粒说[25]。

这种情形一直持续到十九世纪初,1801年英国科学家托马斯·杨成功实现了光的双缝干涉实验,这是对波动说的有力证明。他通过实验还初步测定了空气中不同色光的波长,已经接近于现代测定的精确值。1809年法国物理学家马吕斯发现了光的偏振,为了解释这种现象托马斯·杨在1817年假设了光波具有一个非常小的振动的横向分量,不过到了1821年,法国物理学家奥古斯丁·菲涅耳通过数学计算得出结论,光的振动完全是横向的。菲涅耳对波动光学进行了理论和实验的全方位研究,缔造了波动光学的理论基础[74],他的主要理论成就包括:提出了两束光的干涉条件,在数学上完善了描述光传播规律的惠更斯-菲涅耳原理,菲涅耳指出光波的包络面实际是各个子波彼此干涉的结果,并描述了近场的菲涅耳衍射;菲涅耳还得到了在物理上定量描述反射和折射规律的菲涅耳方程;以及关于光的偏振的研究,并发现了圆偏振光和椭圆偏振光。

尽管波动说在十九世纪的发展非常成功,光是一种横波的事实意味着惠更斯关于以太的理论需要修改:以太不能像空气那样是“气状”的,而必须是弹性“胶状”的。然而,假设一种胶状的以太无疑会带来更多麻烦,例如只有光才会和以太产生相互作用,而物质不会产生任何作用。正如爱因斯坦所评价的那样,需要假设弹性胶状的以太意味着试图完全用力学的观点来解释光的本性是没有希望的,这也正是法拉第和麦克斯韦提出场的概念的重要意义所在[25]。

光谱学的发展

十九世纪八十年代以前,人们对光谱学的研究还仅限于对光谱的观测。著名的测量研究包括德国物理学家约瑟夫·夫琅和费在1814年至1815年间测定的太阳光谱,他将得到的八条吸收光谱线用字母A-H标记,后人称之为夫琅和费线[75]。后来的光谱学主要用于新的化学元素的发现上,例如德国物理学家古斯塔夫·基尔霍夫就是通过研究碱金属的光谱发现了新元素铯(1860年)[76]和铷(1861年)[77]。然而,从哪方面来看都需要对光谱的成因以及谱线之间的关系作出一个物理上的解释,而这一点恰恰又是在当时高度依赖机械观的物理学界无法企及的问题。相反,一名瑞士中学教师约翰·巴耳末於1884年总结出了一个经验性的氢光谱公式,正是这个公式的正确性引发了物理学家对原子光谱进一步的探索[78]。1890年,瑞典物理学家约翰尼斯·里德伯在不了解巴耳末工作的情况下得到了一个更具有普遍意义的经验公式,而巴耳末公式正是里德伯得到的一个特例,后人并由此进一步成功预言了帕邢系的存在[79]。然而即便如此,此时人们对光谱的理解依然是唯象的,真正在物理层面上的解释则要等到尼尔斯·玻尔的时代[80]:39-41。

经典物理学的革命

历史背景

在1900年4月27日,开尔文勋爵在英国皇家研究所做了一篇名为《在热和光动力理论上空的十九世纪乌云》的发言[81][82]:9,演讲中开尔文声称:

动力学理论认为热和光都是运动的方式,现在这一理论的优美和明晰,正被两朵乌云笼罩着。

— 开尔文勋爵, 在热和光动力理论上空的十九世纪乌云

开尔文所言的两朵乌云分别是指迈克耳孙-莫雷实验测量的零结果和黑体辐射理论出现的问题。出自对牛顿理论的高度信任,开尔文也相信这两个问题会被最终扫清,发言中他针对这两个问题提出了自己的解决方案。对于波动说中为何光以外的其他物质不会和“胶状”以太发生相互作用的问题,开尔文提出假设以太是可伸缩的,从而迈克耳孙-莫雷实验不能完全否定以太的自由运动;而对于黑体辐射的问题,开尔文认为麦克斯韦、玻尔兹曼和瑞利等人对能量均分定理永远成立的维护是不必要的,“解决问题最简单的途径就是否定这一结论”。开尔文对这两个问题的在意程度反映了当时物理学界对物理学理论体系的普遍忧虑,但他很有可能没有想到的是,这两朵乌云给物理学带来的是一场突如其来的风暴,这场风暴颠覆了旧理论体系的框架,分别导致了二十世纪物理学的两大理论体系:相对论和量子力学的诞生[83]:215-217。

X射线和电子的发现

.jpg.webp)

从1895年德国物理学家威廉·伦琴发现X射线开始,物理学界在短短十年间诞生出很多前所未有的研究发现,包括天然放射性(贝可勒尔,1896年)、塞曼效应(塞曼,1896年)、电子(约瑟夫·汤姆孙,1897年)、α和β射线(卢瑟福,1898年)、放射性元素钋和镭(居里夫妇,1898年)、电子质量随速度增长(沃尔特·考夫曼,1901年)等。其中X射线和电子的发现都可以追溯至人们在真空放电管内所做的真空放电实验,这种放电现象被称作阴极射线。1895年11月8日,时为德国维尔茨堡大学校长的伦琴在进行阴极射线的实验时,观察到放在射线管附近涂有氰亚铂酸钡的屏上发出的微光,最后他确信这是一种尚未为人所知的新射线。1895年12月28日他完成了初步的实验报告《一种新的射线》并发表于《维尔茨堡物理医学学会》上[84]。为了表明这是一种新的射线,伦琴采用表示未知数的X来命名(尽管很多人建议他将其命名为伦琴射线,这后来也成为了X射线的别名)。伦琴为此获得了首届诺贝尔物理学奖,不过他很长时间都没有弄清这种新射线的本质,直到1912年德国物理学家马克斯·冯·劳厄通过晶体衍射的方法确定了X射线是一种频率很高的电磁波,而后来英国物理学家亨利·莫塞莱则指出X射线产生于原子内部内层电子的量子跃迁。

英国物理学家、剑桥大学卡文迪许实验室的约瑟夫·汤姆孙自1890年起开始研究阴极射线[85],他在1897年重做了赫兹的实验,但精细程度上有相当大的提高:他使用了真空度更高的放电管和更强的电场。实验中他观察到了电场中稳定的偏转,并利用测量的偏转角度计算了这种未知粒子的荷质比,这个测量值不依赖于电极的材料和气体的成分[86]。汤姆孙等人又测定了这种粒子所带的电量,发现其与氢离子的带电量相同[87]。其后汤姆孙又采用类似方法研究了光电效应中的光电流和热电发射效应中的电流,发现它们也都是由相同粒子组成的[88]。这些事实加上法国物理学家亨利·贝可勒尔对β射线成分的研究结果[89],证明这种粒子普遍存在于电流中,并且是比原子更小的组成单元。汤姆孙采用“电子”这个名称来称呼这种粒子,电子是人类发现的第一个基本粒子,它的发现改变了长久以来人们认为原子不可分的传统观念[90]。

以太风

以太是光的波动说基于机械观的论点引入的假想光波介质,同时它也是一种绝对惯性系。由于这种假想物质无处不在、绝对静止、与光以外的物质不会发生任何可观测的作用,而且它又是胶状弹性的,关于以太是否真的存在一直是理论和实验物理学界关注的问题。由于以太是绝对惯性系,地球在以太中的运动相当于在地球上形成相对地球运动的反方向的以太风,这从而成为了人们能够想到的一种测量以太的途径[91]:39-40。麦克斯韦在《大英百科全书》的《以太》条目中提到了这种实验方案:由于以太的运动会引起在其中传播的光速的变化,而以太风的速度又相当于反向的地球轨道速度,则可以通过比较这两种速度来观察以太。然而受当时在地面上测量光速的技术所限,以太风所导致的光传播时间变化也只能为总传播时间的亿分之一,这种精度的测量对于的当时的技术而言是非常困难的。[92]不过到了1880年,美国物理学家阿尔伯特·迈克耳孙制造了一种全新的高灵敏干涉仪——迈克耳孙干涉仪,如此光速的变化将能反映到干涉的相位差中,迈克耳孙干涉仪的灵敏度已能达到麦克斯韦所言的测量要求。

1881年4月迈克耳孙在波茨坦天文台进行了上述干涉实验,结果是干涉条纹的移动远远小于可能的预期[93],并与地球轨道运动并不相关,迈克耳孙从而猜测绝对静止的以太惯性系并不存在。1887年他又和爱德华·莫雷合作改进了干涉实验,提高了实验的稳定性和灵敏度,然而结果依然没有变化。根据他们记录的测量结果,即使地球和以太之间的相对运动导致了条纹位移,这种位移不会大于条纹间距的0.01倍,而假设以太存在时的理论值则会达到0.4倍[94]。迈克耳孙-莫雷实验的零结果对当时的物理学界是一朵名副其实的乌云,为了解释这个结果同时又维护以太理论的正确性,荷兰物理学家亨德里克·洛伦兹於1892年提出了收缩假说,并於1895年给出了著名的长度收缩公式[95]。这一假说不但可以解释迈克耳孙-莫雷实验的零结果,也否定了任何在地球上观察以太风的可能性。

紫外灾变

紫外灾变这一概念的提出起源于人们对热辐射定律的研究[96],或更准确的说,是从古斯塔夫·基爾霍夫1859年提出黑体辐射的概念开始的。1879年,斯洛文尼亚物理学家约瑟夫·斯特藩经验性得到黑体辐射能量正比于黑体温度的四次方的结论,并由玻尔兹曼于1884年从理论上证明,这被称作斯特藩-玻尔兹曼定律。1893年德国物理学家威廉·维恩得到了描述黑体辐射的电磁波波长与黑体温度之间反比关系的定律,即维恩位移定律;而后在1896年又得到了一个描述黑体辐射能量和波长之间关系的定律,即维恩近似(也叫维恩辐射定律)。维恩的定律引起了物理学界的注意,由于它基本上属于基于实验测量的经验性公式,很多理论物理学家试图在理论上对其进行修正。德国物理学家马克斯·普朗克自1897年起开始进行这项工作,通过将电磁理论应用于热辐射和谐振子的相互作用,他于1899年得到了维恩辐射定律的理论版本。然而,实验观测表明维恩近似并不适用于长波情形,在低频区域需要进行修正。这种偏差导致了普朗克对能量进行了量子化假设,从而在1900年导出了普朗克黑体辐射定律[97]。

真正引起紫外灾变的导火索是能量均分定理。瑞利勋爵在研究黑体辐射的过程中,注意到对频率较低的情形能量均分定理应当成立,从而假设在空腔中辐射的电磁波能量按自由度均分[98]。这样得到的公式符合长波情形,然而当频率趋于无穷大时辐射的能量也因此趋于无穷大,瑞利注意到了这种情形的荒谬性并试图对公式加以修正[99]。1905年,詹姆斯·金斯爵士发现了瑞利公式中系数的错误,修正后这个公式被称作瑞利-金斯定律,代表了能量均分定理应用于黑体辐射的结果[100]。由于麦克斯韦、玻尔兹曼和瑞利等人对能量均分定理正确性的维护,瑞利-金斯定律在紫外区域发散的情形对经典物理学而言是不可理解的,这被奥地利物理学家保罗·埃伦费斯特于1911年称作所谓“紫外灾变”[101]。紫外灾变是二十世纪之初物理学的又一朵乌云,它的存在预示着能量均分定理并非永远成立,而普朗克的能量量子化假设则为二十世纪物理学的另一大支柱——量子力学的建立开创了先河[83]:215-217。

相对论

相对论产生的历史背景

迈克耳孙-莫雷实验对以太风观测的零结果表明,或许所有有关以太的理论需要修改,例如像洛伦兹那样引入长度收缩因子,这样会带来一系列的修补工作;或者认为以太存在的理论根本就不成立。其实早在1865年麦克斯韦就已经证明电磁波传播速度只和介质有关,1890年赫兹在研究电磁理论时也得出了电磁波波速与波源速度无关的结论。然而,这个结论显然是不符合伽利略变换的,这说明对于运动中的物体需要一种新的电动力学。洛伦兹曾经在维持以太存在性的前提下发展过这样一种电磁理论,这被称作洛伦兹以太论。在这一理论中,以太和其他物质被严格区分开,以太是绝对静止的,这也是牛顿的绝对时空观的反映;然而有别于机械观的以太,洛伦兹的以太是一种“电磁以太”:洛伦兹假设电磁场是以太状态的体现,但他对此没有做更多的解释。洛伦兹用这一理论解释了塞曼效应,为此获得了1902年的诺贝尔物理学奖。1895年,洛伦兹给出了长度收缩的假设,并通过他的相关态定理提出了所谓“本地时”的概念[95],运用这一概念他解释了光行差现象、多普勒频移和斐索流水实验。相关态定理是说相对于以太运动的观察者在他的参考系中观测到的物理现象应当和静止坐标系中的观察者看到的是相同的。本地时的概念在数学上相当于狭义相对论中的相對同時概念,但在洛伦兹的理论中它只是一种数学上的辅助工具,没有实在的物理意义。同一年,洛伦兹引入了一组适用于麦克斯韦电磁理论在相对以太运动的坐标系中时空变换的方程,即洛伦兹变换,并於1899年和1904年对洛伦兹变换进行了补充和修正[102],他1904年的论文《以任意小于光速的系统中的电磁现象》给出的洛伦兹变换已经非常接近於现代的定义[103]。

法国数学家、科学家昂利·庞加莱一直是洛伦兹观点的阐释者及批判者,1900年他对洛伦兹的本地时概念的起源作出了具有物理意义的解释[104],即本地时来自不同坐标系间通过光速进行的时钟同步,这就是狭义相对论中同时性的相对性的概念。1904年庞加莱在独立于爱因斯坦工作的情形下提出了相对性原理[105]:任何力学和电磁学实验都不能区分静止和匀速运动的任何惯性参考系,这条原理后来成为狭义相对论的两条基本原理之一。1905年6月5日,庞加莱在给洛伦兹的信中证明了洛伦兹於1904年论文中给出的电磁方程组不是洛伦兹协变的,并重新修正了洛伦兹变换的方程。庞加莱的这一组方程正是沿用至今的洛伦兹变换形式,也正是庞加莱此时首次将这一组方程命名为洛伦兹变换[106]。

洛伦兹建立的基本观点是,在一组特定的变换下电磁场的方程组形式并不(随坐标系)改变,我将这组变换称做洛伦兹变换:

— 昂利·庞加莱, 论电子的动力学

他证明了洛伦兹变换是最小作用量原理的一个推论,并用群论的语言描述了洛伦兹变换,即洛伦兹群,这些内容都包含在他於1906年1月发表的论文《论电子的动力学》中[106]。爱因斯坦将洛伦兹和庞加莱称作相对论的先驱,他指出在他之前“洛伦兹已经认识到这种以他名字命名的变换对分析麦克斯韦方程组的重要作用,而庞加莱则做出了更深入的研究……”[107]。

论运动物体的电动力学

德国犹太物理学家阿尔伯特·爱因斯坦於1900年毕业于苏黎世联邦理工学院,而后於1901年获瑞士国籍。爱因斯坦首先在各种对以太风观测的零结果中猜想到以太的不存在性,并在对洛伦兹和庞加莱的理论的研究中发现了运动物体的电动力学导致的光速不变性与原本的速度叠加原理的矛盾。对于这一矛盾,爱因斯坦声称是其好友米歇尔·贝索帮助他领悟到了解决方案,即同时性的相对性。1905年6月30日,爱因斯坦完成了划时代的著名论文:《论运动物体的电动力学》,并发表在同年9月的《物理年鉴》上[108]。在这篇论文中,爱因斯坦开头便指出了麦克斯韦电磁理论应用于运动物体时表现出的内在不对称性(引用了一个著名的理想实验——移動中的磁鐵與導體問題来说明),为同时性下了新的定义,从而引出了他的狭义相对论理论,这一理论基于两个基本公设(原文用词为“原理”):

- 物理体系的状态据以变化的定律,同描述这些状态变化时所参照的坐标系究竟是两个在互相匀速移动着的坐标系中的哪一个并无关系。

- 任何光线在“静止”的坐标系中都是以确定的速度c运动着,不管这道光线是由静止的还是运动的物体发射出来的。

— 阿尔伯特·爱因斯坦, 论运动物体的电动力学

第一条公设也就相当于庞加莱的相对性原理,第二条公设来自于从麦克斯韦理论推出的光速不变原理。爱因斯坦首先从这两条基本原理出发,从而可以推导出电动力学中坐标系的变换法则,即洛伦兹变换(这有别于洛伦兹首先从坐标变换规律出发的方法)。在洛伦兹变换的基础上,爱因斯坦很自然地在论文的动力学部分中推导出长度收缩、时间膨胀、速度的合成等新的物理概念。在电动力学部分中,爱因斯坦描述了麦克斯韦-赫兹方程组在洛伦兹变换下的形式,并应用狭义相对论解释了多普勒频移和光行差现象,以及加速电子的动力学。其中在有关加速电子的章节中,爱因斯坦得到了运动电子的相对论动能公式。同年11月,爱因斯坦在另一篇论文《物体的惯性同它所含的能量有关吗?》中阐述了狭义相对论中的质能等价关系,从此提出有别于经典能量的“静止能量”的概念[109]。

狭义相对论的参考溯源

值得注意的是,《论运动物体的电动力学》没有引用其他任何参考文献,于是人们因此关注爱因斯坦在创立相对论时到底受到了哪些启发。爱因斯坦本人声称他的思想受到了经验主义哲学家大卫·休谟和恩斯特·马赫的影响。其他影响爱因斯坦发展狭义相对论的物理研究应该还包括庞加莱的相对性原理、运动的磁体和导体问题、各种对以太风观测实验的否定结果——然而,爱因斯坦否认了其中最重要的实验,即迈克耳孙-莫雷实验对他产生过任何重要影响[110]。其他可能的参考来源还有庞加莱描述相对性原理的《科学与假说》[111],以及马克斯·亚伯拉罕的著作,爱因斯坦从中借用了“麦克斯韦-赫兹方程组”和“纵向和横向质量”等词汇[112]。根据他对于电动力学和光速不变原理的观点,爱因斯坦认为洛伦兹在1895年的理论(所谓麦克斯韦-洛伦兹电动力学)和斐索流水实验对他的思想产生过相当大的影响。1909年和1912年爱因斯坦两次叙述说他曾借用过洛伦兹的静止以太理论中的原理(意味著承认麦克斯韦方程组在以太系下的正确性以及光速不变),但他发现如果同时假设光速不变和相对性原理,则以太的概念是没有用的[107]。根据他1907年及其后续论文,这两个原理看似矛盾之处是可以被解决的,方法就是不再将洛伦兹的本地时概念看作一个数学上的辅助参量,而是当作与信号速度有关的具有物理实在的时间。如前所述,庞加莱在独立于爱因斯坦工作的情形下也得到了本地时的类似物理解释,并且也和信号速度有关;然而他的不足之处在于仍然坚持认为在以太中的时间才是真正的时间,相对以太运动的时钟指示的是表象的时间。爱因斯坦在1953年回忆狭义相对论的发展时曾说:“对我而言,我当时只了解洛伦兹於1895年的工作……而并不清楚他之后的工作,也不清楚庞加莱的后续研究。从这个意义上说,我在1905年的工作是独立完成的……”。即使承认了洛伦兹、庞加莱和马赫等人为狭义相对论的创立做出了重要铺垫工作,但正如爱因斯坦所言,他在狭义相对论中无与伦比的突出贡献是建立了麦克斯韦方程组和洛伦兹变换两者之间的内在联系,并认识到在狭义相对论的框架下“洛伦兹不变性是任何物理定律都普遍具有的时空本性”[107]。

早期科学界的接受

早期的物理学界对相对论一直持怀疑态度,即使到了1921年爱因斯坦获诺贝尔奖的原因仍然并非由于相对论的建立。相对论最初的支持者大多来自爱因斯坦的故乡德国:最早引用爱因斯坦工作的物理学家可能是德国实验物理学家沃尔特·考夫曼,他在1905年至1906年间比较了洛伦兹和爱因斯坦的理论,并称自己更偏好爱因斯坦的观点,但他又认为这两种理论在观测上是等价的。从而他将相对性原理称作“洛伦兹-爱因斯坦”的基本假设,而“洛伦兹-爱因斯坦理论”这一名称也被其他人使用过数年之久[112]。马克斯·普朗克也随后发表了他的第一篇有关相对论的论文,其中他将爱因斯坦的理论看作是洛伦兹理论的推广。据研究表明,普朗克在1906年曾使用词语“相对性理论”(,这一名称是相对亚伯拉罕的“球体理论”而言的)和“洛伦兹-爱因斯坦理论”并称狭义相对论。爱因斯坦本人及其他一些人的称法是“相对性原理”,很长一段时间里这些不同的称呼被不同的物理学家交替使用着[112]。

1906年考夫曼发表了他对加速电子荷质比测量的实验结果(即质量与速度的相关性),这一结果清楚地显示了和相对性原理及洛伦兹-爱因斯坦理论的相违背,却反而支持了亚伯拉罕理论。在这以后几年里,这一实验都被看作是反对狭义相对论的有力佐证,而洛伦兹对这一实验结果感到非常失望。然而德国物理学家阿尔弗雷德·布赫雷尔(1908年)等人的其后类似实验都支持洛伦兹-爱因斯坦理论,反对亚伯拉罕的理论。不过,后来有人指出所有以上提到的实验精度都不足以测量出洛伦兹-爱因斯坦理论和亚伯拉罕理论的区别,因此直到二十世纪四十年代更精确的实验结果得出后才真正显示出狭义相对论的正确性[112]。

相对性原理

爱因斯坦於1907年发表了论文《关于相对性原理和由此得出的结论》[113],这篇论文标志着他对建立一个基于狭义相对论基础的引力理论的漫长探索的开始。愛因斯坦試圖將牛頓萬有引力定律加以修改得能夠與狹義相對論互相融合.初步結果顯示這方向可行,然而,愛因斯坦並不滿意,因其中涉及到一些尚未建立的假說。有一天,他坐在他喜好的椅子上思考問題時,忽然靈機一動,「假若一個人自由地墜落,他必不會感覺到自己的重量。」他後來描述這是他一生最快樂的思維,其賦予他深刻的印象,激勵他繼續發展出合理的引力理論。爱因斯坦在这篇论文中将弱等效原理扩展为爱因斯坦等效原理:“在足够小的时空区域中物理定律約化成狭义相对论中的形式;而且沒有任何局域实验能夠探测到周围引力场的存在。”既然非惯性系等价于引力场,爱因斯坦从而将狭义相对论中的相对性原理也做了推广:在狭义相对论中所有的惯性系都是平权的,物理定律形式不变;但在新的理论中,所有的参考系都是平权的,物理定律形式不会因惯性系或非惯性系而改变,这一推广的相对性原理被称作广义相对性原理[114]:177-180[115]:Ch 18。

引力场方程的建立

虽然认识到了狭义相对论需要推广为广义相对论,并确立了两条基本原理,爱因斯坦仍然为探索这一新理论研究了八年之久(1907年至1915年)。这期间他面临的一个主要问题是缺乏有效的数学工具,直到1913年他在德国数学家马塞尔·格罗斯曼的帮助下发表了一篇突破性的论文:《广义相对论和引力理论纲要》[116],题目标注了物理部分作者为爱因斯坦,数学部分作者为格罗斯曼。这篇论文中原来单一的牛顿标量引力场被一个具有十个分量的四阶对称黎曼张量引力场替代,从此物理学中的时空不再是平直的,而成为了在全局上具有曲率但在局部平直的黎曼流形。1914年,爱因斯坦发表了《广义相对论正式基础》[117],其中他得到了广义相对论中描述粒子运动的方程:测地线方程,并籍此推导了引力场中的光线偏折和引力红移的结果(此次得出的光线偏折结果并不正确,而爱因斯坦曾于1907年用等效方法推导出引力红移)。1915年11月,爱因斯坦发表了他最终推导出引力场方程的四篇论文,其中《用广义相对论解释水星近日点运动》证明了广义相对论能够解释自1859年以来困扰天文学家的水星的反常进动现象[118],而《引力场方程》则正式给出了描述引力场和物质相互作用的爱因斯坦引力场方程[119]。

广义相对论的实验验证

广义相对论创立之初还没有一个稳固的实验观测基础来证实,爱因斯坦本人提出过三种验证广义相对论的实验方法,分别为水星轨道的近日点进动、太阳引力场中的光线偏折和光波的引力红移。在当时只有第一种方法是很早就被观测到的现象:1859年法国天文学家于尔班·勒威耶就发现水星的实际轨道进动与预期的并不十分相符,即使考虑到太阳系中其他行星的影响,实际的进动速度还是要比经典力学所预言的稍快一点(根据西蒙·纽康在1882年的计算,这个差值大约为每世纪43弧度秒)[120]。在很长时间内这个原因都得不到合理的解释,经典的假说包括行星际尘埃、太阳本身未被观测到的椭球性、水星未被观测到的卫星、水内小行星的存在,甚至有人猜测牛顿的万有引力定律并非严格的平方反比律,但这些假说都没能获得成功[114]:253-256。1915年,爱因斯坦在论文《用广义相对论解释水星近日点运动》中计算了水星在太阳引力场中的轨道进动并推导出了进动的角位移公式,所得的理论数值完全符合纽康的结果[118]。

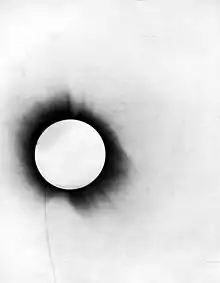

1911年爱因斯坦在论文《论引力对光的传播的影响》中提出光线在太阳附近经过时会因太阳引力场的作用导致传播方向发生偏折,不过直到1915年他才给出正确计算得出的偏折角度。当时正值第一次世界大战期间,英国与德国之间的学术交流也由此中断。所幸的是,英国天体物理学家亚瑟·斯坦利·爱丁顿爵士当时在英国皇家天文学会任秘书一职,他通过来自荷兰物理学家威廉·德西特的论文和书信成为了第一个了解广义相对论的英国人[121]。爱丁顿在当时是为数不多的具有良好数学功底从而能理解广义相对论的天文学家,也因为他是当时为数不多的国际主义者和和平主义者,这都使得他有兴趣去了解一名德国物理学家的理论。很快,爱丁顿成为了广义相对论在英国的主要支持者和推广者。战后,爱丁顿於1919年5月29日前往西非几内亚湾的普林西比岛观测日全食。日全食发生时他对太阳附近的恒星进行拍摄,由于光线在引力场中会发生偏折,拍摄到的恒星位置将会发生偏移。爱丁顿指出牛顿理论预言的偏移量将只有爱因斯坦理论所预言偏移量的一半,他的测量结果表明是支持爱因斯坦理论的。次年爱丁顿将这一结果发表并肯定了爱因斯坦的理论[122],这一发现随后被全球报纸竞相报导,一时间使爱因斯坦和广义相对论名声赫赫,有报道甚至撰文称“发现了一个新宇宙”。

1925年美国威尔逊山天文台的沃尔特·亚当斯对天狼星的伴星天狼B谱线的观测表明,谱线的频移基本符合广义相对论所预言的引力红移值。1959年的庞德-雷布卡实验利用穆斯堡尔效应测定的引力红移值和理论值相差不超过5%[123]。此后广义相对论又产生了更多的实验验证方法,但那是二十世纪六十年代以后,天体物理学和宇宙学进入了所谓广义相对论的黄金时代之后的事,这部分内容详见下文当代天体物理学和宇宙学两节[124][125]。

量子理论

普朗克能量子

1900年普朗克在黑体辐射研究中的能量量子化假说是量子理论建立的前奏。尽管在最初的思考中普朗克并不赞同玻尔兹曼的统计理论,但由于他发现无法通过经典的热力学定律来导出辐射定律,他不得不转而尝试统计规律,其结果就是普朗克黑体辐射定律[97]。同时普朗克还计算得到了公式中的普适常数,即普朗克常数。然而即使如此,普朗克的能量量子化假说最初也未得到应有的重视,在当时的物理学界看来,将能量与频率联系起来(即)是一件很不可理解的事,连普朗克本人对量子化也深感怀疑,他仍然试图寻找用经典手段解决问题的办法。

1905年,爱因斯坦在他的革命性论文《关于光的产生和转变的一个启发试探性的观点》中秉承了普朗克的能量量子化假说,提出了光量子的概念[126]。在爱因斯坦看来,将光看作是一份份不连续的能量子将有助于理解一些电磁理论无法理解的现象:

在我看来,如果假定光的能量在空间的分布是不连续的,就可以更好地理解黑体辐射、光致发光、紫外线产生阴极射线,以及其他有关光的产生和转变的现象的各种观测结果……这些能量子在运动中不再分散,只能整个地被吸收或产生。

— 阿尔伯特·爱因斯坦, 关于光的产生和转变的一个启发性的观点

如前所述,这里提到的阴极射线正是光电效应所产生的电流。爱因斯坦进一步将光量子概念应用到光电效应的解释中,并提出了描述入射光量子能量与逸出电子能量之间关系的爱因斯坦光电方程。虽然这一理论在1905年就已提出,真正通过实验验证则是美国物理学家罗伯特·密立根在1916年才完成的。密立根的光电效应实验测量了爱因斯坦所预言的遏制电压和频率的关系,其曲线斜率正是普朗克在1900年计算得到的普朗克常数,从而“第一次判决性地证明了”爱因斯坦光量子理论的正确。不过,密立根最初的实验动机恰恰相反,其本人和当时大多数人一样,对量子理论持相当大的保守态度。

1906年,爱因斯坦将普朗克定律应用于固体中的原子振动模型,他假设所有原子都以同一频率振动,并且每个原子有三个自由度,从而可求和得到所有原子振动的内能。将这个总能量对温度求导数就可得到固体热容的表达式,这一固体热容模型从而被称作爱因斯坦模型。这些内容发表於1907年的论文《普朗克的辐射理论和比热容理论》中[127]。

玻尔模型

1903年,長岡半太郎最早發展出原子的準行星模型,稱為半太郎土星模型。他認為,原子是由一個位於中心帶正電的大圓球與上百個環繞在四周帶負電的電子所組成,這些電子被靜電力穩定束縛於原子內部,就如同由很多小顆粒物質組成的土星環因重力而穩定環繞於土星四周。半太郎聲稱,原子光譜應該直接與電子的軌道頻率有關,而原子的放射性行為是因為偶而發生的土星環崩潰導致電子從原子裡被射出。然而,半太郎模型的種種理論預測不符合實驗結果。另外,辦太郎模型的電子軌道,對於垂直於轉動平面的震盪,無法維持穩定性。這穩定性問題最終促使長岡半太郎在1908年放棄這模型。[128]:22-23

1908年至1909年间,欧内斯特·卢瑟福在研究α粒子散射的过程中发现了α粒子的大角度散射现象,从而猜想原子内部存在一个强电场。其后他於1911年发表了论文《物质对α、β粒子的散射和原子构造》[129],通过散射实验的结果提出了全新的原子结构模型,稱為卢瑟福模型:正电荷集中在原子中心,即原子中心存在原子核,在原子核的四周是帶負電的電子雲。從拉塞福模型,拉塞福推導出散射公式,其預測與實驗結果相符合。然而,在拉塞福散射實驗裡,主角是原子核,而電子並不重要,因此拉塞福不能無憑無據地給出原子的電子組態,也無法用這模型對於化學結合、元素列表、原子光譜給出解釋。儘管拉塞福模型並不完備,它為後來的波耳模型奠定了良好的基礎。[82]:51-53

1912年至1913年间,丹麦物理学家尼尔斯·玻尔指出,原子的稳定性问题不能在经典电动力学的框架下解决,而唯有依靠量子化的方法。玻尔从氢原子光谱的巴耳末公式和约翰尼斯·斯塔克的价电子跃迁辐射等概念受到启发,对围绕原子核运动的电子轨道进行了量子化,而原子核和电子之间的动力学则依然遵守经典力学,因此一般来说玻尔模型是一种半经典理论。这些内容发表在他1913年的著名三部曲论文《论原子构造和分子构造》中[130]。论文中他建立了一个电子轨道量子化的氢原子模型,这一模型是基于两条假设之上的:

- 体系在定态中的动力学平衡可以藉普通力学进行讨论,而体系在不同定态之间的过渡则不能在这基础上处理。

- 后一过程伴随有均匀辐射的发射,其频率与能量之间的关系由普朗克理论给出。

— 尼尔斯·玻尔, 论原子构造和分子构造

这一模型良好地描述了氢原子光谱的规律,并且和实验观测值相当符合。此外,玻尔还从对应原理出发,将电子轨道角动量也进行了量子化,并给出了电子能量、角频率和轨道半径的量子化公式。玻尔模型在解释氢原子的发射和吸收光谱中取得了重大成功,是量子理论发展的重要里程碑。

不过,玻尔模型只能解释氢原子光谱,对其他稍复杂的原子光谱就毫无办法,它创立之时人们还没有自旋的概念,从而玻尔模型无法解释原子谱线的塞曼效应和精细结构;玻尔模型也无法说明电子在两条轨道之间跃迁的过程中到底是处于一种什么状态。泡利批评這為“糟糕的跃迁”。

德国物理学家阿诺·索末菲在1914年至1915年间发展了玻尔理论,他提出了电子椭圆轨道的量子化条件,从而将开普勒运动纳入到量子化的玻尔理论中并提出了空间量子化概念,他还给量子化公式添加了狭义相对论的修正项。索末菲的量子化模型很好地解释了正常塞曼效应、斯塔克效应和原子谱线的精细结构,他的理论收录在他在1919年出版的《原子结构与光谱线》一书中[131]。索末菲在玻尔模型的基础上给出了更一般化的量子化条件:,这一条件被称作旧量子条件或威耳逊-索末菲量子化定则[132],与之相关联的理论是埃伦费斯特指出的被量子化的物理量是一个绝热不变量。

波粒二象性

1905年爱因斯坦对电磁辐射的能量进行量子化从而提出了光量子的概念,但此时的光量子只是能量不连续性的一种体现,还不具有真实的粒子概念。1909年,爱因斯坦发表了《论我们关于辐射的本性和组成的观点的发展》[133],在这篇发言兼论文中爱因斯坦证明了如果普朗克黑体辐射定律成立,则光子必须携带有动量并应被当作粒子对待,同时还指出电磁辐射必须同时具有波动性和粒子性两种自然属性,这被称作波粒二象性。1917年,爱因斯坦在《论辐射的量子理论》中更深入地讨论了辐射的量子特性[134],他指出辐射具有两种基本方式:自发辐射和受激辐射,并建立了一整套描述原子辐射和电磁波吸收过程的量子理论,这不但成为五十年后激光技术的理论基础,还促成了现代物理学中迄今最精确的理论——量子电动力学的诞生。1923年,美国物理学家阿瑟·康普顿在研究X射线被自由电子散射的情况中发现X射线出现能量降低而波长变长的现象,他用爱因斯坦的光量子论解释了这一现象并於同年发表了《X射线受轻元素散射的量子理论》[135]。康普顿效应从而成为了光子存在的论断性证明,它证明了光子携带有动量,爱因斯坦在1924年的短评《康普顿实验》中高度评价了康普顿的工作[136]。

1923年,法国物理学家路易·德布罗意在光的波粒二象性,以及布里渊为解释玻尔氢原子定态轨道所提出的电子驻波假说的启发下,开始了对电子波动性的探索。他提出了实物粒子同样也具有波粒二象性的假说,对电子而言,电子轨道的周长应当是电子对应的所谓“位相波”波长的整数倍。德布罗意在他的博士论文中阐述了这一理论[137],但他同时认为他的电子波动性理论所描述的波的概念“像光量子的概念一样,只是一种解释”,因此真正的粒子的波函数的概念是等到薛定谔建立波动力学之后才完备的。另外,德布罗意在论文中也并没有明确给出物质波的波长公式,虽然这一想法已经反映在他的内容中。德布罗意的博士论文被爱因斯坦看到后得到了很大的赞许,爱因斯坦并向物理学界广泛介绍了德布罗意的工作。这项工作被认为是统一了物质粒子和光的理论,揭开了波动力学的序幕。1927年,贝尔实验室的克林顿·戴维孙和雷斯特·革末进行了著名的戴维孙-革末实验[138],他们将低速电子射入镍晶体,观测每一个角度上被散射的电子强度,所得的衍射图案与布拉格预测的X射线的衍射图案相同,这是电子也会像波一样发生衍射的确凿证明。特别地,他们发现对于具有特定能量的入射电子,在对应的散射角度上散射最明显,而从布拉格光栅衍射公式得到的衍射波长恰巧等于实验中具有对应能量电子的德布罗意波长。

矩阵力学

有别于旧量子论的现代量子力学的诞生,是以1925年德国物理学家维尔纳·海森堡建立矩阵力学和奥地利物理学家埃尔温·薛定谔建立波动力学和非相对论性的薛定谔方程,从而推广了德布罗意的物质波理论为标志的。矩阵力学是第一个完备且被正确定义的量子力学理论,通过将粒子的物理量阐释为随时间演化的矩阵,它能够解释玻尔模型所无法理解的跃迁等问题。矩阵力学的创始人是海森堡,另外他的德国同胞马克斯·玻恩和帕斯库尔·约当也做出了重要工作。

1924年,23岁的海森堡还只是哥廷根大学未取得终身教职的一名年轻教师,他於同年九月应玻尔的邀请来到哥本哈根进行六个月的交流访问,此间海森堡受到了玻尔和他的学生汉斯·克喇末等人的深刻影响。1925年海森堡回到哥廷根,在五月之前他的工作一直是致力于计算氢原子谱线并试图只采用可观察量来描述原子系统。同年六月为了躲避鼻炎的流行,海森堡前往位于北海东部并且没有花粉侵扰的黑尔戈兰岛。在那里他一边品味歌德的抒情诗集,一边思考着光谱的问题,并最终意识到引入不可对易的可观察量或许可以解决这个问题。其后他在回忆中写道:“当时正是凌晨三点,最终的计算结果即将出现在我面前,起初这让我深深震撼了。我非常兴奋以至于无法考虑睡觉的事,于是我离开房间前往岩石的顶端等待朝阳。”[139]回到哥廷根后,海森堡将他的计算递交给沃尔夫冈·泡利和马克斯·玻恩评判[140],他对泡利附加评论说:“所有内容对我来说都还很不清楚,但似乎电子不应当在轨道上运动了”。[139]在海森堡的理论中,电子不再具有明确的轨道,他从而意识到电子的跃迁几率并不是一个经典量,因为在描述跃迁的傅里叶级数中只有频率是可观察量。他用一个系数矩阵取代了经典的傅里叶级数,在经典理论中傅里叶系数表征着辐射的强度,而在矩阵力学中表征强度的则是位置算符的矩阵元的大小。海森堡理论的数学形式中系统的哈密顿量是位置和动量的函数,但它们不再具有经典力学中的定义,而是由一组二阶(代表着过程的初态和终态)傅里叶系数的矩阵给出。玻恩在阅读海森堡的理论时,发现这一数学形式可以用系统化的矩阵方法来描述,这一理论从而被称作矩阵力学。于是玻恩和他的助手约尔当一起发展了这种理论的严谨数学形式,他们的论文在海森堡的论文发表六十天后也公布于众[141]。同年11月16日,玻恩、海森堡和约尔当三人又联合发表了一篇后续论文[142],论文将情形推广到多自由度及含有简并、定态微扰和含时微扰,全面阐述了矩阵力学的基本原理:

- 所有的可观察量都可用一个厄米矩阵表示,一个系统的哈密顿量是广义坐标矩阵和与之共轭的广义动量矩阵的函数。

- 可观察量的观测值是厄米矩阵的本征值,系统能量是哈密顿量的本征值。

- 广义坐标和广义动量满足正则对易关系(强量子条件)。

- 跃迁频率满足频率条件。

如上所述,海森堡的矩阵力学所基于的观念是,电子本身的运动是无法观测的,例如在跃迁中只有频率是可观察量,只有可观察量才可被引入物理理论中。因此如果不能设计一个实验来准确观测电子的位置或动量,则谈论一个电子运动的位置或动量是没有意义的。1927年,海森堡从位置和动量的共轭对易关系推导出了两者的不确定性之间的关系,这被称作不确定性原理。海森堡设想了一个理想实验,即著名的海森堡显微镜实验[143],来说明电子位置和动量的不确定性關係;以及通过斯特恩-盖拉赫实验来说明自旋的幾個正交分量彼此之間的不确定性關係。不过,玻尔虽然对海森堡的不确定性原理表示赞同,却否定了他的理想实验[144]:308。玻尔认为不确定性原理其实是波粒二象性的体现,但实验观测中只能展示出粒子性或波动性两者之一,即不可能同时观测到电子的粒子性和波动性,这被玻尔称作互补原理[144]:309-310。海森堡的不确定性原理、玻尔的互补原理和波恩的波函数统计诠释以及相关联的量子观念,构成了被当今物理学界最为认可的量子力学思想——哥本哈根诠释[145]。

波动力学

1925年,在苏黎世大学担任教授的埃尔温·薛定谔读到了德布罗意有关物质波理论的博士论文,薛定谔本人又受爱因斯坦波粒二象性等思想的影响颇深,他从而决定建立一个描述电子波动行为的波方程。当时由于人们还不十分理解电子自旋这一量子力学中最大的相对论效应,薛定谔还无法将波动方程纳入狭义相对论的框架中,他从而试图建立了一个非相对论性的波方程。1926年1月至6月间,薛定谔发表了四篇都名为《量子化就是本征值问题》的论文[146],详细论述了非相对论性电子的波动方程、电子的波函数以及相应的本征值(量子数)。哈密顿曾认为力学是波动理论在波长为零时的极限情形,而薛定谔正是受此引导发展了这一观念,他将哈密顿力学中的哈密顿-雅可比方程应用于爱因斯坦的光量子理论和德布罗意的物质波理论,利用变分法得到了非相对论量子力学的基本方程——薛定谔方程。

薛定谔发现这个定态方程的能量本征值正对应着氢原子的能级公式,由此他得出,量子化条件是不需要像玻尔和索末菲那样人为引入的,它可以很自然地从本征值问题推出。在三维球坐标系下将薛定谔方程应用于氢原子可以得到三个量子化条件:轨道量子数(决定电子的能级)、角量子数(决定电子的轨道角动量)和磁量子数(决定电子在垂直方向的磁矩)。在其后的论文中,他分别讨论了含时的薛定谔方程、谐振子、微扰理论,并应用这些理论解释了斯塔克效应和色散等问题。薛定谔把自己的理论称作波动力学,这成为了现代量子力学的另一种形式。特别是,薛定谔的理论是以一个偏微分方程为基础的,这种波动方程对人们而言相当熟悉,相比之下海森堡的矩阵力学所采用的数学形式则不那么易懂(在海森堡的理论之前,矩阵只是数学家的玩具,从未被引入任何物理理论中)。因此一开始波动力学比矩阵力学要更受科学界的青睐,爱因斯坦、埃伦费斯特等人对薛定谔的工作都非常赞赏。直到1926年薛定谔在研究海森堡的理论之后,发表了《论海森堡、玻恩与约尔当和我的量子力学之间的关系》[147],证明了两种理论的等价性;不过,对当时大多数的物理学家而言,波动力学中数学的简明性仍然是显而易见的。

波动力学建立后,人们还一直不清楚波函数的物理意义,薛定谔本人也只能认为波函数代表着粒子波动性的振幅,而粒子则是多个波函数所构成的波包(所谓电子云模型)。1926年,玻恩在爱因斯坦光量子理论中光波振幅正比于光量子的几率密度这一观点的启发下,联系到量子力学中的散射理论,提出了波函数的统计诠释[148]:波函数是一种几率波,它的振幅的平方正比于粒子出现的几率密度,并且波函数在全空间的积分是归一的[149]:1-2。玻恩由于波函数的统计诠释获得了1954年的诺贝尔物理学奖[150]。

相对论量子力学

1921年,德国物理学家阿尔弗雷德·朗德指出反常塞曼效应意味着电子的磁量子数只能为半整数。1924年,奥地利物理学家沃尔夫冈·泡利提出这个半整数代表着电子的第四个自由度,并在此基础上提出了泡利不相容原理[151]。泡利最初未能对这第四个自由度的物理意义作出解释,但其后美国物理学家拉尔夫·克罗尼格提出这个自由度可以看作是电子的一种内禀角动量,相当于电子在沿自己的轴旋转,然而泡利对此不以为然,他很反对将这种经典力学模型引入量子力学中。不过仅半年后,埃伦费斯特的两个学生:乌伦贝克和古兹米特再次提出了类似的自旋假说,两人在埃伦费斯特的推荐下投稿给《自然》杂志。尽管洛伦兹从这种假说得出电子速度将远远大于光速,但其后由于玻尔、海森堡和英国物理学家卢埃林·托马斯等人在相对论力学下的计算都支持这一理论,海森堡和约尔当用矩阵对自旋做了充分的描述,自旋模型最终得到了充分肯定[152]。不过,泡利始终反对这种“电子自转”的经典模型,而他最终也真正做到了将电子自旋和自转严格区别:自旋并不是电子做的经典的自转,它应当理解为电子的一种内禀属性,这种属性被泡利用量子化的矩阵来描述。泡利后来将自旋的概念引入薛定谔方程中,得到了在外加电磁场作用下考虑电子自旋的量子力学波动方程,即泡利方程。

1928年,英国物理学家保罗·狄拉克在泡利方程的基础上,试图建立一个满足洛伦兹协变性并能够描述自旋为1/2粒子的薛定谔方程,这么做的部分动机也是试图解决描述自旋为零的相对论性波方程——克莱因-戈尔登方程所出现的负值概率密度和负能量的问题。狄拉克考虑到薛定谔方程只含对时间的一阶导数而不具有洛伦兹协变性,他从而引入了一组对空间的一阶导数的线性叠加,这组叠加的系数是满足洛伦兹协变性的矩阵。由于系数是矩阵,则原有的波函数必须改为矢量函数,狄拉克将这些矢量函数称作旋量。如此得到的波动方程被称作狄拉克方程[153],它成为了相对论量子力学的基本方程,同时它在量子场论中也是描述自旋为1/2粒子(夸克和轻子)的基本旋量场方程。在此项工作中狄拉克首创了“量子电动力学”一词,他从而被看作是量子电动力学的创始人。狄拉克发现,虽然旋量的概率密度可以保证为正值,方程的本征值却仍然会出现负能量。在理论上如果电子可以拥有能级低至静止能量负值的负能量态,则所有的电子都能通过辐射光子而跃迁到这一能级,狄拉克由此推算出在这种情形下整个宇宙会在一百亿分之一秒内毁灭。狄拉克对这一问题的解释是著名的狄拉克之海[154]:真空中排满了具有负能量的电子,在泡利不相容原理的制约下正能量的电子无法跃迁到负能量态。同时,狄拉克还由此提出了反电子的存在,它同时具有负能量态电子的所有相反属性,即具有正能量和正电荷。1932年狄拉克关于反物质存在的预言通过美国物理学家卡尔·安德森使用宇宙射线制造出正电子的实验得到了证实。

1930年,狄拉克出版了他的量子力学著作《量子力学原理》[155],这是整个科学史上的一部里程碑之作,至今仍然是流行的量子力学教材之一。狄拉克在这部著作中将海森堡的矩阵力学和薛定谔的波动力学统一成同一种数学表达:

- 用相空间中的厄米算符来表示可观察量,并用希尔伯特空间中的矢量来表示系统的量子态。

- 对可观察量而言,厄米算符的本征态构成一个正交归一的完备坐标系,所有可观察量的测量值都是厄米算符的本征值,对系统的测量会导致系统的波函数坍缩到对应的本征态。

- 共轭算符之间满足正则对易关系,从而可得到不确定性原理。

- 量子态随时间的动力学演化可由含时的薛定谔方程描述(薛定谔绘景),算符随时间的动力学演化可由类似的海森堡方程描述(海森堡绘景),这两者是等价的。

1939年狄拉克引入了他的数学符号系统——狄拉克符号[156],并应用到《量子力学原理》中。直到今天,狄拉克符号仍然是最广泛使用的一套量子力学符号系统。

玻尔-爱因斯坦论战

量子力学的确令人印象深刻,但内心中有个声音告诉我这不符合实际情况。这个理论解释了很多,但没有真正让我们离那个“老家伙”的秘密更近一步。我,无论如何都有理由相信,他不掷骰子。

— 爱因斯坦於1926年12月4日写给玻恩的信

玻尔、海森堡等人建立哥本哈根诠释之后,立刻遭到了以爱因斯坦为首的一批物理学家的反对。爱因斯坦非常反对哥本哈根学派所作出的波函数的诠释、不确定性原理以及互补原理等观点。在爱因斯坦看来,电子的这种“自由意志”行为是违反他所钟爱的因果律的,他从而认为波函数只能反映一个系综的粒子的量子行为,而不像是玻尔所说的一个粒子的行为。这种矛盾引发了分别以玻尔和爱因斯坦为代表的两种学说的论战,时间长达半个多世纪之久[157]。

1927年的第五次索尔维会议上双方爆发了公开的论战。德布罗意在會中發表了他原創的導航波理論,其可以對於波函數的統計詮釋給出另一種替代詮釋,然而這理論遭到玻爾與薛丁格等人大肆抨擊。德布罗意因此期望愛因斯坦給予支持,但是愛因斯坦選擇保持沉默。其后玻恩和海森堡发表了他们关于矩阵力学與的观点,并在最后陈述说:“我们主张,量子力学是一种完备的理论,它的基本物理假说和数学假设是不能进一步被修改的。”爱因斯坦除了對於統計詮釋發表一些簡單的反對意見以外,並沒有在會議中發表甚麼意見,但在住宿旅館的餐廳裡,他與玻爾等人進行了多次激盪的研討,愛因斯坦提出一个理想实验:爱因斯坦狭缝,用来質疑位置-動量不确定性原理的正確性。后来玻尔和海森堡等人对爱因斯坦的理想实验做了批判,但爱因斯坦并没有因此改变自己的观点[158]:253-280。于是在三年后的第六次索尔维会议上,爱因斯坦再次提出了另一个理想实验:爱因斯坦光盒,用来说明时间-能量不确定性原理的不正确。这一理想实验起初让玻尔非常困扰,但经过一天的思索,他发现爱因斯坦忽略了测量时的广义相对论效应导致的时间不确定性,从而不确定性原理仍然成立[158]:281-282。

两次挑战不确定性原理的失败尝试,迫使爱因斯坦认识到量子力学理论本身是自洽的,他从而转向讨论量子力学的完备性。1935年爱因斯坦和美国物理学家鲍里斯·波多尔斯基、纳森·罗森联合发表了论文《能认为量子力学对物理实在的描述是完备的吗?》[159],提出量子力学对物理实在的描述是不完备的。为了说明这一点,他们提出了一个著名的理想实验:爱因斯坦-波多尔斯基-罗森佯谬(也称作EPR佯谬)并从这个实验得到结论:或者,在量子力学中波函数对物理实在的描述是不完备的;或者,两个对应于不可对易算符的物理量不能同时是实在的。而后他们通过分析指出,如果否定第一点则也必须否定第二点,从而波函数对物理实在的描述是不完备的。不过在玻尔看来,从实证主义的意义上说这种佯谬根本不成立,因为哥本哈根学派认为只有可观测才意味着物理实在。尽管如此,爱因斯坦和玻尔两个人终生都没有被对方说服。同年,爱因斯坦和薛定谔就EPR佯谬在书信中交换了意见。薛定谔为了进一步显示量子力学的不完备性,将量子力学应用到宏观效应中,从而构思了著名的薛定谔猫思想实验[160][161]。1953年,英国物理学家大卫·玻姆同样认为哥本哈根诠释对物理实在的解释是不完备的,需要附加的参量来描述,他从而提出隐变量理论[162];1965年,北爱尔兰物理学家约翰·贝尔在此基础上提出贝尔不等式,这为隐变量理论提供了实验验证方法[163]。从二十世纪七十年代至今,对贝尔不等式的验证给出的大多数结果是否定的;即使如此,玻尔-爱因斯坦论战的结果至今还未有最终的定论[164][165]。

量子电动力学

量子电动力学起源于1927年保罗·狄拉克将量子理论应用于电磁场量子化的研究工作。他将电荷和电磁场的相互作用处理为引起能级跃迁的微扰,能级跃迁造成了发射光子数量的变化,但总体上系统满足能量和动量守恒。狄拉克成功地从第一性原理导出了爱因斯坦系数的形式,并证明了光子的玻色-爱因斯坦统计是电磁场量子化的自然结果[166][167]。现在人们发现,能够精确描述这类过程是量子电动力学最重要的应用之一。另一方面,狄拉克所发展的相对论量子力学是量子电动力学的前奏,狄拉克方程作为狭义相对论框架下量子力学的基本方程,所描述的电子等费米子的旋量场的正则量子化是由匈牙利-美国物理学家尤金·维格纳和约尔当完成的[168]。狄拉克方程所预言的粒子的产生和湮没过程能用正则量子化的语言重新加以描述。

经历了早期取得的成功之后,量子电动力学遭遇了理论上一系列严重的困难:很多原本看上去平常的物理量,例如在外界电场作用下电子的能态变化(在量子电动力学的观点看来属于电子和光子的相互作用),在量子场论的计算方法下会发散为无穷大。到了二十世纪四十年代,这一问题被美国物理学家理查德·费曼[169][170]、朱利安·施温格、日本物理学家朝永振一郎等人突破性地解决了,他们所用的方法被称为重整化。尽管他们各自研究所用的数学方法不同,美籍英裔物理学家弗里曼·戴森於1949年证明了费曼所用的路径积分方法和施温格与朝永振一郎所用的算符方法的等价性[171]。量子电动力学的研究在这时达到了顶峰,费曼所创造的费曼图成为了研究相互作用场的微扰理论的基本工具,从费曼图可直接导出粒子散射的S矩阵。费曼图中的内部连线对应着相互作用中交换的虚粒子的传播子,连线相交的顶点对应着拉格朗日量中的相互作用项,入射和出射的线则对应初态和末态粒子的能量、动量和自旋。由此,量子电动力学成为了第一个能够令人满意地描述电子与反电子(旋量场)和光子(规范场)以及粒子产生和湮没的量子理论。

量子电动力学是迄今为止建立的最精确的物理理论:量子电动力学的实验验证的主要方法是对精细结构常数的测量,至今在不同的测量方法中最精确的是测量电子的反常磁矩[172]。量子电动力学中建立了电子的无量纲旋磁比(即朗德g因子)和精细结构常数的关系,磁场中电子的回旋频率和它的自旋进动频率的差值正比于朗德g因子。从而将电子回旋轨道的量子化能量(朗道能级)的极高精度测量值和电子两种可能的自旋方向的量子化能量相比较,就可从中测得电子自旋g因子,这项工作是由哈佛大学的物理学家於2006年完成的[173],实验测得的g因子和理论值相比误差仅为一万亿分之一,而进一步得到的精细结构常数和理论值的误差仅为十亿分之一[174]。对里德伯常量的测量到目前为止是精度仅次于测量反常磁矩的方法,但它的精确度仍要低一个数量级以上[175]。

量子色动力学

二十世纪五十年代气泡室和火花室的发明,使实验高能物理学家发现了一批种类数量庞大并仍在不断增长的粒子——强子,种类如此繁多的一批粒子应当不会是基本粒子。维格纳和海森堡起初按电荷和同位旋对这些强子进行了分类,1953年美国物理学家默里·盖尔曼和日本物理学家西岛和彦在分类时又考虑了奇异数。1961年,盖尔曼和以色列物理学家尤瓦尔·奈曼)进一步提出了强子分类的八重态模型。盖尔曼和苏联物理学家喬治·茨威格於1963年修正了由日本物理学家坂田昌一早先提出的理论,并提出强子的分类情形可以用强子内部存在的具有三种味的更基本粒子——夸克来解释[176]。

苏联物理学家尼古拉·博戈柳博夫和他的学生在1965年提出[177],对于由三个反对称的(即具有同向自旋)奇夸克组成的Ω重子,由于这种情形违反泡利不相容原理,夸克应当具有一个另外的量子数。同样的情形也出现在Δ++重子中,在夸克模型中它由三个反对称的上夸克组成。同年,日本物理学家南部阳一郎等人分别独立提出夸克应当具有一个额外的SU(3)规范对称的自由度,这种自由度后来被称作色荷。南部等人还进一步提出了传递夸克之间相互作用的媒介子模型,这种媒介子是一组八种色的规范玻色子:胶子[176]。

实验中对自由夸克的检测总是以失败告终,这使得盖尔曼一再声称夸克只是存在于数学上的结构,不代表真实的粒子;不过他的意思实际是指夸克是被禁闭的。费曼认为高能实验已经证明了夸克是物理实在的粒子,并按他的习惯称之为部分子。盖尔曼和费曼的不同观点在理论物理学界产生了深刻的分歧,费曼坚持认为夸克和其他粒子一样具有位置和动量的分布,盖尔曼则认为虽然特定的夸克电荷是可以定域化的,但夸克本身则有可能是无法定域化的。美国物理学家詹姆斯·比约肯指出如果夸克真的像部分子那样是实在的点粒子,则电子和质子的深度非弹性散射将满足特定关系,这一实验由斯坦福直线加速器中心於1968年证实。1973年,美国物理学家戴维·格娄斯和他的学生弗朗克·韦尔切克,以及美国物理学家休·波利策发现了强相互作用中的渐近自由性质[178][179],这使得物理学家能够利用量子场论中的微扰方法对很多高能实验作出相当精确的预言。1979年,德国电子加速器中心的正电子-电子串联环形加速器()发现了胶子存在的直接证据[180]。

与高能下的渐进自由相对的是低能下的色禁闭:由于色荷之间的作用力不随距离增大而减小,现在普遍认为夸克和胶子永远无法从强子中释放。这一理论已经在格点量子色动力学的计算中被证实,但没有数学上的严格分析。克雷数学研究所悬赏一百万美元的“千禧年大奖难题”之一正是严格证明色禁闭的存在[181]。

原子核物理和粒子物理

原子核物理学

欧内斯特·卢瑟福在1911年在卢瑟福模型裡提議,在原子的中心存在著原子核,之後,他的學生漢斯·蓋革和欧内斯特·马斯登做實驗證實這劃時代理論,從此開啟了一門新的物理學分支——原子核物理學。[182]:3在這之前的幾個代表性发现包括:1896年法国物理学家亨利·贝可勒尔发现天然放射性;居里夫妇於1898年发现放射性元素钋、1902年发现放射性元素镭[82]:32;1899年,从鈾的放射線中,卢瑟福发现了α射线和β射线[183]隔年,法国物理学家保罗·维拉尔发现γ射线[184],而卢瑟福和贝可勒尔等人又通过多個实验进一步判断了这几种射线的本质。1919年,卢瑟福使用α粒子(氦核)轰击氮原子,將氮原子的一個質子擊走,首次通過人工核嬗變製成氧-17[185][186]:499-500。

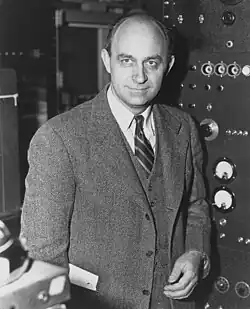

二十世纪二十年代,量子力学的建立给原子核物理带来了崭新的面貌。1932年密立根的学生卡尔·安德森在不了解狄拉克理论的情况下通过观测云室中的宇宙射线发现了正电子[187]。同年,查德威克在卢瑟福提出的原子核内具有中子的假说的基础上,在卡文迪许实验室进行了一系列粒子撞击实验,并计算了相应粒子的能量。查德威克的实验证实了原子核内中子的存在,并测定了中子的质量[188]。中子的发现改变了原子核原有的质子-电子模型,維爾納·海森堡提出新的质子-中子模型,在這模型裡,除了氫原子核以外,所有原子核都是由質子與中子組成[186]:500。1934年,法国的约里奥-居里夫妇通过用放射性钋所产生的α射线轰击硼、鎂、铝等輕元素,會發射出很多粒子產物,儘管之後移開放射性钋,仍舊會繼續發射粒子產物,这个现象导致了他们发现了人工放射性[186]:506。1934年,意大利物理学家恩里科·费米在用中子轰击当时已知的最重元素——92号元素铀时,得到了一种半衰期为13分钟的放射性元素,但它不属于任何一种已知的重元素。费米等人怀疑它是一种未知的原子序数为93的超铀元素,但在当时的条件下他无法做出判断。同年,费米又通过用中子和氢核碰撞获得了慢中子,慢中子的产生大大加强了中子在原子核实验中的轰击效果。[82]:257

1938年德国化学家奥托·哈恩和弗里茨·施特拉斯曼用慢中子轰击铀,从中得到了较轻的元素:镧和钡。哈恩将这一结果发信给当时受纳粹迫害而流亡中的好友,奥利地-瑞典物理学家莉泽·迈特纳,称自己发现了一种“破裂”的现象。迈特纳次年在玻尔的肯定下发表了论文《中子导致的铀的裂体:一种新的核反应》,将这种现象称作核裂变,并为裂变提供了理论上的解释。迈特纳所用的解释就是爱因斯坦的狭义相对论中的质能等价关系,从而解释了裂变中产生的巨大能量的来源。她计算出每个裂变的原子核会释放2亿电子伏特的能量,这一理论解释奠定了应用原子能的基础[189]。同年,德国-美国物理学家汉斯·贝特解释了恒星内部的核聚变循环[190]。

介子的发现

粒子物理学是原子物理和原子核物理在高能领域的一个重要分支,相对于偏重于实验观测的原子核物理学,粒子物理更注重对基本粒子的物理本性的研究。就实验方面而言,研究粒子物理所需的能量往往要比原子核物理所需的高得多,在回旋加速器发明以前,很多新粒子都是在宇宙射线中发现的,如正电子。1935年,日本物理学家汤川秀树提出了第一个重要的核子间强相互作用的理论,从而解释了原子核内的质子和中子如何束缚在一起的[191]。在汤川的理论中,核子间的作用力是靠一种虚粒子——介子来完成的。介子所传递的强相互作用能够解释原子核为何不在质子间相对较弱的电磁斥力下崩塌,而介子本身具有的两百多倍电子静止质量也能解释为什么强相互作用相比于电磁相互作用具有短很多的作用范围。1937年,安德森等人在宇宙射线中发现了质量约为电子静止质量207倍的新粒子——μ子[192],人们起初以为μ子正是汤川预言的介子,从而称之为μ介子。然而随着研究发现,μ子和原子核的相互作用非常微弱,事实证明它只是一种轻子。1947年,英国布里斯托尔大学的物理学家塞西尔·鲍威尔等人通过对宇宙射线照相发现了质量约为电子静止质量273倍的π介子,从而证实了汤川的预言[176]。

中微子的发现

1914年詹姆斯·查德威克发现β衰变的谱线是连续谱,这表明在β衰变中存在一部分未知的能量损失。为此,沃爾夫岡·泡利於1930年提出中微子假说[193]:在β衰变过程中,伴随每一个电子有一个轻的中性粒子一起被发射出来,泡利当时将这种粒子称作中子。但随后查德威克於1932年发现了“真正”的大质量中子后,这种中性粒子后来被费米改成了现在具有意大利文风格的名字,称作(反)中微子。1934年,费米在此基础上将产生电子和中微子的过程和产生光子的过程进行了类比,提出中子和质子只是核子的两种状态,β衰变即这两种状态之间的跃迁过程,从中会释放出电子和中微子;而相对于电磁相互作用释放的光子,释放电子和中微子的相互作用被称作弱相互作用。意大利物理学家维克和汉斯·贝特后来用费米的衰变理论预言了第三种β衰变的形式:电子俘获,这一预言后来也被实验证实。1953年,洛斯阿拉莫斯国家实验室的克莱德·科温和弗雷德里克·萊因斯等人利用核反应堆的β衰变产生的反中微子对质子进行散射,通过测量得到的中子和正电子的散射截面直接证实了反中微子的存在。相关论文《自由中微子的探测:一个证实》於1956年发表在《科学》杂志上[194],这一结果获得了1995年的诺贝尔物理学奖[195]。

夸克模型的建立

如前所述,夸克模型是由盖尔曼和喬治·茨威格在1964年分别独立提出的[196][197][198][199],在他们的模型中,强子由三种味的夸克:上夸克、下夸克和奇夸克组成,这三种夸克决定了强子具有的电荷和自旋等属性。物理学界对这个模型最初的意见是具有争议的,包括争论夸克是否是一种物理实在,还是只是为了解释当时无法解释的一些现象而提出的抽象概念。不到一年之后,美国物理学家谢尔登·格拉肖和詹姆斯·比约肯扩展了夸克模型,他们预言还有第四种味的夸克:粲夸克存在。这个预言能够更好地解释弱相互作用,使夸克数和当时已知的轻子数相等,并暗示了一个能够给出已知介子的质量的质量公式[200]。

1968年,在斯坦福直线加速器中心进行的非弹性電子散射实验表明质子具有更小的点粒子结构,不是一种基本粒子[201]。当时的物理学家并不倾向於将这些更小的粒子称为夸克,而是按费曼的习惯称之为部分子parton[202][203][204]。后来这个实验的产物被判断为上夸克和下夸克[205],但部分子这一名称仍被沿用至今,它被用於强子的组成部分的统称(夸克、反夸克和胶子)。深度非弹性散射实验还间接证实了奇夸克的存在,奇夸克的证实为1947年在宇宙射线中发现的K介子和π介子提供了解释[206]。1970年,格拉肖等人再次撰文论证了粲夸克的存在性[207][208]。1973年,夸克的味增加到六种,这是由日本物理学家小林诚和益川敏英在实验上观察到CP破坏并认为这一对夸克可以对此加以解释而提出的[209]。这两种新夸克被称作顶夸克和底夸克。1974年11月,两组团队几乎在同一时间观测到了粲夸克,他们是伯顿·里克特领导的斯坦福直线加速器中心和丁肇中领导的布鲁克海文国家实验室。实验中观测到的粲夸克是和反粲夸克一起束缚在介子中的,而这两个研究小组分别给了这种介子不同的符号标记:J和ψ,从而这种介子后来被称作J/ψ介子。这个发现终于使夸克模型得到了物理学界的普遍公认[204] 。1977年,费米实验室的利昂·莱德曼领导的研究小组发现了底夸克[210],这为顶夸克的存在提供了强烈暗示。但直到1995年顶夸克才被费米实验室的另一组研究团队发现[197],

宇称不守恒的发现

二十世纪五十年代人们在加速器实验中观测到为数众多的“奇异粒子”,它们具有协同产生,非协同衰变的特性。盖尔曼为此引入了一个新的量子数:奇异数,来解释这一特性,即在强相互作用下奇异数守恒,而在弱相互作用下奇异数不守恒。其中在K介子的衰变过程中,人们发现有两种质量、寿命和电荷都相同的粒子:θ介子和τ介子,它们唯一的区别是衰变后产物不同:一个衰变为两个π介子,另一个衰变为三个π介子。其中π介子具有负的宇称,从而衰变为两个π介子意味着这种粒子具有正的宇称,而衰变为三个则意味着有负的宇称。如果宇称守恒定律成立,则表明这两种粒子虽然其他性质都相同却不是同一种粒子,果真如此为何θ介子和τ介子的性质如此相同?这一难题当时被称作θ-τ之谜。

1956年,当时在美国的物理学者李政道和杨振宁发表了著名论文《弱相互作用中的宇称守恒质疑》[211],在这篇文章中他们认为,θ-τ之谜所带来的宇称不守恒问题不是一个孤立事件,宇称不守恒很可能就是一个普遍性的基础科学原理。在电磁相互作用及强相互作用中,宇称确实守恒,因此在那時期的科学家猜想在弱相互作用中宇称也守恒,但这一点尚未得到实验验证。李杨二人的理论研究结果显示出,在弱相互作用中,宇称并不守恒。他们提出了一个在实验室中验证宇称守恒性的实验方案。李政道随即请求吴健雄对于这一点进行实验验证。[212]:123-125[211]吴健雄选择了具有放射性的钴-60样品进行该实验,成功证实了宇称在弱相互作用中确实不守恒。

Θ+

和

τ+

后来被证明是同一种粒子,也就是K介子,

K+

。[213]:76-82[212]:136-139[214]

宇称不守恒是粒子物理学领域一项重要发现,其对于标准模型的建立非常重要[212]:142。为了表彰李杨二人做出的理论贡献,他们于1957年被授以诺贝尔物理学奖[215]。

标准模型的建立

按美国物理学家史蒂文·温伯格的说法,在五六十年代粒子物理学产生了三个“出色的想法”:盖尔曼的夸克模型、1954年杨振宁和罗伯特·米尔斯将规范对称性推广至非阿贝尔群(杨-米尔斯理论)来解释强相互作用和弱相互作用、自发对称性破缺(希格斯机制)[181]。二十世纪六十年代,人们对这些发展之间的联系有了更深刻的理解,谢尔登·格拉肖开始了将电磁理论和弱相互作用理论统一起来的尝试。1967年,温伯格和巴基斯坦物理学家阿卜杜勒·萨拉姆试图在杨-米尔斯理论的基础上将规范场论应用到强相互作用,但仍然遇到了杨-米尔斯理论无法解释粒子的静止质量在规范理论中为零及不可重整化等问题。后来温伯格在反思中发现可以将规范场论应用到格拉肖的电弱理论中,因为在那里可以引入自发对称性破缺的希格斯机制,希格斯机制能够为所有的基本粒子赋予非零静止质量。结果证明这一理论非常之成功,它不仅能够给出規範玻色子的质量,还能给出电子及其他轻子的质量。特别地,电弱理论还预言了一种可观测的实标量粒子——希格斯玻色子[181]:10。温伯格和萨拉姆都认为这个理论应当是可重整化的,但他们没有证明这一点[181]:10。1973年欧洲核子研究组织()发现了中性流,后来斯坦福直线加速中心於1978年在电子-核子散射中观测到了中性流的宇称破缺,至此电弱理论被物理学界完全接受了[181]:12-13。

电弱理论的成功重新唤起了人们对规范场论的研究兴趣,1973年,美国物理学家戴维·格娄斯和他的学生弗朗克·韦尔切克,以及美国物理学家休·波利策发现了非阿贝尔规范场中的渐近自由性质。而他们也给出了对于观察不到静止质量为零的胶子的解释:胶子如同夸克一样,由于色荷的存在而受到色禁闭的约束从而无法独立存在。在统合了电弱理论和量子色动力学的基础上,粒子物理学建立了一个能够描述除引力以外的三种基本相互作用及所有基本粒子(夸克、轻子、规范玻色子、希格斯玻色子)的规范理论——标准模型,二十世纪中叶以来高能物理的所有实验成果都符合标准模型的预言[181]。然而,标准模型不但无法将引力,以及近年来提出的暗物质与暗能量包含在内,它所预言的希格斯玻色子的存在还没有确凿的实验证实,它也没有解释中微子振荡中的非零质量问题。2008年起在歐洲核子研究組織开始运行的大型强子对撞机的主要实验目的之一,就是对希格斯玻色子的存在性进行验证[216];2013年3月14日,歐洲核子研究組織發表新聞稿正式宣布探測到希格斯玻色子[217]。

近代物理的其他发展

凝聚态物理学

凝聚体物理学成为了目前物理学最为活跃的领域之一。仅在美国,该领域的研究者就占到该国物理学者整体的近三分之一[218],凝聚体物理学部也是美国物理学会最大的部门[219]。早期的凝聚态物理是基于经典或半经典理论的,例如在金属电子论中服从玻尔兹曼统计的自由电子气体模型,后来泡利在此基础上引入了由费米和狄拉克各自独立建立的费米-狄拉克统计使之成为一种半经典理论[220][221],建立了金属电子的费米能级等概念;以及彼得·德拜改进了固体比热容的爱因斯坦模型,建立了更符合实际情形的德拜模型[222]。1912年,劳厄[223]、威廉·亨利·布拉格爵士和其子威廉·劳伦斯·布拉格爵士从晶体的X射线衍射提出了晶格理论[224],这成为了晶格结构分析的基础,也标志着近代固体物理学的开端。

二十世纪二十年代量子力学的诞生使凝聚态物理学具有了坚实的理论基础,其立竿见影的成果是海森堡在1928年建立了铁磁性的量子理论,不过对固体物理学界更有影响力的是同年他的学生、美籍瑞士裔物理学家费利克斯·布洛赫建立的能带理论[225]。虽然布洛赫是海森堡的学生,他建立能带理论的基础却是薛定谔方程。他从薛定谔方程的解得到启发,推导出在周期势场中运动电子的波函数是一个调幅平面波,调幅因子(布洛赫波包)具有和晶格势场相同的周期性,这一定理后来被称作布洛赫定理。布洛赫的能带理论解释了很多以往固体物理学无法解释的现象,如金属电阻率、正霍尔系数等,后来在英国物理学家A.H.威尔逊、法国物理学家莱昂·布里渊等人的完善下,能带理论还进一步解释了金属的导电性、提出了费米面的概念,它对二十世纪三十年代的凝聚态物理学影响非常深远。第二次世界大战后,能带理论在实际应用中发挥了重要作用,贝尔实验室的威廉·肖克利、约翰·巴丁等人於1947年12月23日制造出世界上第一只晶体管[226]。

凝聚态物理学发展的另一个活跃领域是低温方向:1911年,荷兰物理学家卡末林·昂內斯发现水银在4.2K的低温时电阻率消失为零,这被称作超导电性[227]。对超导电性本质的解释始终是物理学家难以解决的一个问题,即使是在布洛赫建立能带理论之后。1933年,德国物理学家瓦尔特·迈斯纳在实验中发现超导体内部的磁场总保持为零,这被称作迈斯纳效应[228]。人们从中发现,超导体的这种完全抗磁性实际来自固体本身的一种热力学态,这种热力学态正是具有超导电性和完全抗磁性这两种属性。为了进一步解释超导电性,人们曾提出过一系列唯象理论,如二流体模型(戈特、亨德里克·卡西米尔,1934年)、伦敦方程(属于经典电动力学理论,伦敦兄弟,1935年)、金兹堡-朗道方程(金兹堡、朗道,1950年)。直到1956年,美国物理学家利昂·库珀利用量子场论方法建立了库珀对的概念,当电子能量低于费米能时,库珀对由两个动量和自旋都大小相等方向相反的电子结合而形成[229]。1957年,库珀和巴丁、约翰·施里弗三人在此基础上共同提出了超导的微观理论,又称作BCS理论[230][231][232],至此在微观上解释了超导电性。1962年,剑桥大学的布赖恩·约瑟夫森应用BCS理论计算出基于量子隧道效应的约瑟夫森效应[233]。

当代天体物理学

天体物理学是一門相當新近發展的科學領域。在十九世紀,研究重心逐漸從天文學轉變至天體物理學,這可以歸功於三項重要科技突破:幾何視差、光譜學與天体摄影。使用幾何視差方法,天體物理學者可以準確地測量恆星距離。光譜學技術的發展使得檢試天體的物理與化學性質成為可能。天体摄影增進天文学者通过可见光观测與探索天体现象的能力。這些突破加上新一代望遠鏡,以及對於包括量子力學、廣義相對論在內的基本科學的深切了解,導致了二十世纪天体物理学的快速发展[234]:13-17。

爱因斯坦建立广义相对论之初,由于场方程的复杂性他一时还无法找到场方程的任何一种精确解。在他研究水星近日点进动的问题中,他在近似计算了无转动无电荷的球形质量的引力场[114]:255-257。然而就在广义相对论建立的同时,1915年12月德国物理学家卡尔·史瓦西给了他一个惊喜,史瓦西使用了球坐标求得了这个问题的精确解。史瓦西解预言了在引力场非常强的情形下光也无法逸出的可能性,从而在理论上证明了黑洞的存在。[235]:250-251。1930年,印度物理学家苏布拉马尼扬·钱德拉塞卡根据广义相对论计算出质量大于1.4倍太阳质量(钱德拉塞卡极限)的非转动星体会因引力坍缩成为电子简并态[236]:149-152。爱丁顿虽然在理论上支持黑洞存在的可能性,但同时认为钱德拉塞卡的观点事实上不能成立,他认为“应当有某种自然定律阻止恒星出现这种荒唐的行为”[121]。当时的物理学家如玻尔、亨利·羅素等人都赞同钱德拉塞卡的理论,但出于爱丁顿声望的原因,他们并没有公开对钱德拉塞卡表示支持[236]:161-163。不过从某种意义上说,爱丁顿也是正确的,当恒星质量大于钱德拉塞卡极限后,确实仍然会有中子简并压力阻止恒星继续坍缩。到了1939年,美国物理学家罗伯特·奥本海默等人推算了这种情形的恒星质量上限,这个极限被称作托尔曼-奥本海默-沃尔科夫极限(1.5至3倍太阳质量)[237][238]。当今的天体物理学家普遍认为,除非有如未知的夸克简并压力一类因素的存在,质量大于托尔曼-奥本海默-沃尔科夫极限的恒星将最终会坍缩为钱德拉塞卡所预言的黑洞。即使如此,史瓦西解作为当时能够描述黑洞行为的唯一精确解,由于具有一些让人看似不大优美的性质(如处的坐标奇点)以及难以与实验观测相联系,一直没有进入主流物理学研究的视野,关于黑洞的理论乃至整个广义相对论领域的研究由此搁置了二十年之久。

直到1958年,美国物理学家大卫·芬克尔斯坦从史瓦西度规中引入了视界的概念,并建立了相应的爱丁顿-芬克尔斯坦坐标系,证明了处的坐标奇点本身不具有真正意义的奇性。1963年,新西兰物理学家罗伊·克尔得到了场方程在旋转黑洞情形的精确解——克尔度规,并证明克尔黑洞具有几何上环状的奇点;1964年,英国物理学家罗杰·彭罗斯和斯蒂芬·霍金全局几何的基础上提出了著名的关于黑洞的潘洛斯–霍金奇性定理[239]:42-44[240]:1,指出任何有质量的实体发生引力坍缩并达到一个特定阶段后都会形成奇点。1967年,天文学家在实验上发现了脉冲星,并随之证明了脉冲星是在高速旋转的中子星,直到此时中子星才真正从理论中脱离,成为了被人们承认的实在。中子星的发现使人们的兴趣转移回这些引力坍缩导致的高致密天体上,这时的广义相对论才真正进入了理论物理和天体物理主流研究的视野,这一时期(1960年至1975年)被称作广义相对论的黄金时代。在十几年中广义相对论给天体物理学带来了无数丰厚的成果[236],包括引力时间延迟效应(欧文·夏皮罗[241],1960年)、克尔度规(克尔,1963年)、彭罗斯图(彭罗斯、卡特,1963年)、奇点定理(彭罗斯、霍金[242],1964年)、中子星的不稳定模式(钱德拉塞卡[243],1965年)、正则量子引力(德维特,1967年)、无毛定理(1967年)、参数化后牛顿形式(1967年)、宇宙審查假說(较弱的版本,彭罗斯,1969年)、彭罗斯过程(彭罗斯,1969年)、黑洞面积定理(霍金[242],1969年)、克鲁斯卡尔-塞凯赖什坐标系(马丁·克鲁斯卡尔、乔治·塞凯赖什,1970年)、黑洞热力学(雅各布·贝肯斯坦[244]、卡特、霍金[245],1972年)、赫尔斯-泰勒脉冲双星(PSR 1913+16,拉塞尔·赫尔斯、约瑟夫·泰勒[246][247][248],1974年)、霍金辐射(霍金[249][250],1974年)等。

在实验观测方面,二十世纪天体物理学的重要进展在于扩展了观测的电磁波谱,观测手段的进步使观测天文学从原有的可见光观测扩展到基于无线电、微波、红外线、紫外线、X射线和伽玛射线的完整电磁波谱观测。1931年,贝尔实验室的卡尔·央斯基用天线阵接收到了来自银河系中心的无线电波。随后美国天文学家格罗特·雷伯在自家的后院建造了一架口径9.5米的天线,并在1939年接收到了来自银河系中心的无线电波,并且於1941年根据观测结果绘制了第一张射电天图。射电天文学的建立极大地开阔了人们观测宇宙的窗口,其著名成果就是二十世纪六十年代天文学的四大发现:脉冲星、类星体、宇宙微波背景辐射和星际有机分子。其中贝尔实验室的阿诺·彭齐亚斯和罗伯特·威尔逊於1965年发现的宇宙微波背景辐射更是对大爆炸理论具有非常重要的意义[251]。在传统的电磁波天文学之外,赫尔斯和泰勒於1974年发现的脉冲双星PSR1913+16则揭开了现代引力波天文学观测的序幕,他们对PSR1913+16长达三十年的观测结果表明这一对脉冲双星正如广义相对论所精确预言的那样在进行引力辐射[246]。这项工作不仅是对广义相对论的直接验证,也是人们首次实现的对引力波的间接观测。除像黑洞这样不会产生任何经典电磁辐射的天体外,现代宇宙模型表明宇宙中还存在比例高达96%的不辐射任何电磁波的暗物质和暗能量,有希望对这些天体进行直接观测正是发展引力波天文学的重要意义之一。

宇宙学

物理意义上的宇宙学是从广义相对论的建立才真正开始的[235]:249。在此之前,宇宙在人们头脑中的观念是静态且无限的,德国天文学家海因里希·奥伯斯因此提出了著名的奥伯斯佯谬[124]:6-9。1917年爱因斯坦将广义相对论应用于整个宇宙,发表了标志着物理宇宙学建立的论文《根据广义相对论对宇宙学所做的考察》[252]。考虑到同时期的宇宙学研究中静态宇宙的学说仍被广为接受,爱因斯坦在场方程中添加了一个新的常数,这被称作宇宙常数项,以求得和当时的“观测”相符合。然而,场方程所预言的宇宙并不是静态的:1922年苏联物理学家亚历山大·弗里德曼将广义相对论应用至流体力学,从场方程推导出了弗里德曼方程[253]。而比利时牧师、物理学家乔治·勒梅特在1927年利用弗里德曼方程给出了第一个膨胀宇宙模型的解[254],这个解后来被称作弗里德曼-勒梅特-罗伯逊-沃尔克度规。勒梅特提出了宇宙在不断膨胀并起源于一个“原生原子”的爆炸的观点,这成为现代大爆炸理论的雏形。1929年,美国天文学家埃德温·哈勃通过实验支持了勒梅特的观点,哈勃证明了观测到的旋涡星云实质属于星系,并通过观测造父变星测量了这些星系的距离。他得出了星系的红移和光度之间的关系,并将它解释为哈勃定律:星系在各个方向上都在退行,其相对地球的退行速度大小正比于它们距地球的距离[124]:12-16。

考虑到宇宙学原理:宇宙在大尺度上是均一且各向同性的,哈勃定律意味着宇宙正在膨胀。虽然在第二次世界大战结束后膨胀宇宙的事实已经基本得到公认,却仍然存在两种截然不同的理论来描述宇宙[242]:一种是勒梅特的“爆炸”假说,这一理论后来被美籍俄裔物理学家乔治·伽莫夫支持并发展,伽莫夫提出宇宙起源于高温高密的原始物质,他和他的学生拉尔夫·阿尔菲提出了大爆炸核合成的理论(在阿尔菲1948年提交的论文《化学元素的起源》中,伽莫夫说服了汉斯·贝特把他的名字署在了论文上,又把自己的名字署在最后,这样三个人的名字恰好代表着前三个希腊字母α、β、γ。这份标志宇宙大爆炸模型的论文以阿尔菲、贝特、伽莫夫三人的名义在1948年4月1日愚人节那天发表,称为αβγ理论)[255],阿尔菲和罗伯特·赫尔曼还预言了残余的背景辐射的存在;另一种是英国天文学家弗雷德·霍伊尔、托马斯·戈尔德和赫尔曼·邦迪创立的稳态宇宙模型,这种模型认为随着宇宙的膨胀,新的物质会不断创生,从而使宇宙在任何时候看起来各处都相同。长久以来这两种观点的受支持程度都不相上下,1949年3月霍伊尔在BBC的广播节目中首次将勒梅特和伽莫夫等人的理论称作“这个大爆炸的观点”(),这成为了这一理论名称的由来。不过,二十世纪六十年代发现的遥远的类星体和射电星系开始成为不支持稳恒态宇宙模型的证据,而1965年阿诺·彭齐亚斯和羅伯特·威爾遜发现的宇宙微波背景辐射明確反駁了稳恒态理论[124]:16-18。大爆炸理论由此被认为是最能解释宇宙起源和演化的理论,唯一让物理学家不满的是其中奇点的存在。後來,彭罗斯和霍金的奇点定理证明了奇点的存在是广义相对论的必然结果,这使得大多数物理学家都接受了大爆炸理论,并认为我们所观测到的宇宙起源于一个有限的时间[236]:465。

二十世纪九十年代,大爆炸理论得到了宇宙学实验观测的有力验证。随着几个重要的空间望远镜:宇宙背景探测者、哈勃太空望远镜和威尔金森微波各向异性探测器的发射和数据采集,物理学家有能力对大爆炸理论中的参数进行精确的测量[256]。不仅如此,他们还意外地发现宇宙的膨胀速度在不断增长:爱因斯坦曾经将他引入的宇宙常数项称为“他一生中的最大错误”,然而实验观测表明宇宙常数项仍然是有用的:为了解释宇宙的加速膨胀,物理学家结合对相关超新星的观测提出了暗物质和暗能量理论[257]。当今宇宙学最为认可的模型——ΛCDM模型——结合了宇宙微波背景辐射、宇宙大尺度结构和宇宙加速膨胀,这是能够构建一个自洽的物理宇宙模型的最简单的假设[258]:109-111。

万有理论

从伽利略的时代算起,物理学发展的四百多年历史中已经经历了几次大的统一:牛顿统一了“天上的”和“地上的”力学,麦克斯韦统一了电磁理论,格拉肖等人统一了弱相互作用和电磁相互作用。而尝试将弱电相互作用和强相互作用统一起来的理论统称为大统一理论[259],大统一理论将统一标准模型中的四种规范玻色子和传递强相互作用的八种胶子规范玻色子。当前被建议的大统一理论有很多,一般来说这些理论都做出了如下的关键性预言:磁单极子、宇宙弦、质子衰变等,时至今日还没有上述的任何一种现象得到实验的证实[124]:191-202[260]。如要通过实验验证大统一理论,粒子所需的能量要达到~1016GeV[261]:133-134,这已经远远超过现有的任何粒子加速器所能达到的范围[262]。

在大统一理论以外,还存在着如何将引力纳入量子理论的问题。二十世纪中叶之前爱因斯坦等人所做的经典统一场论工作试图在经典理论的框架下将电磁场和引力场统一起来[263],事实证明这些理论都是不成功的。标准模型中没有描述万有引力相互作用[264],在现有的量子场论手段下引力场的量子化会带来不可重整化[265];而物质的量子化和时空的几何化两者没有任何相容性[266],广义相对论中不可避免地有曲率无穷大的微观奇点存在[267],这些情况都要求有一个量子化的引力理论的建立。根据估计,对于这样一个能够将大统一理论和引力理论统一起来的万有理论,实验验证所需的能量将达到普朗克能量的量级:1019百萬电子伏特[268]。

| 万有理论 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 万有引力相互作用 | 电核相互作用(大统一理论) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 强相互作用 SU(3) | 弱电相互作用 SU(2)×U(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 弱相互作用 SU(2) | 电磁相互作用 U(1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 电力 | 磁力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

当前被提议的主流万有理论是超弦理论及M理论;而对圈量子引力的研究可能也会对建立万有理论产生基础性的影响,但这并不是圈量子引力论的主要目标[269]。弦理论的雏形起源于1968年,麻省理工学院的意大利物理学家加布里埃莱·韦内齐亚诺发现用Β函数描述强相互作用粒子的散射振幅时正满足强相互作用粒子所具有的对偶性。后来人们发现这个函数能够被解释为弦与弦之间的散射振幅,从而这个数学公式就成为了弦理论的起源[270]。犹太裔美国物理学家约翰·施瓦茨是现代弦论的创始人之一,他自1972年起开始研究弦论,并由于和英国物理学家迈克尔·格林合作研究的I型弦理论中的反常相消而引发了所谓第一次超弦革命。在1984年至1986年间發生的第一次超弦革命中,弦论正式开始流行,物理学家认识到弦论能够描述所有的基本粒子以及彼此间的相互作用,从而期望弦论能够成为一种终极理论:欧洲核子研究组织的约翰·埃利斯就是由此提出了“万有理论”一词[271] 。第二次超弦革命是在1994年至1997年间,其影响更为深远。1995年美国数学物理学家爱德华·威滕猜测在强耦合极限下十维的超弦、以及广义相对论与超对称的统一即所谓超引力,能够构成一个猜想的十一维模型的一部分,这种模型在施瓦茨的建议下被叫做M理论。同年十月,加利福尼亚大学圣塔芭芭拉分校的约瑟夫·波尔钦斯基发现超弦理论中产生的孤子正是他们於1989年发现的D-膜[270]。

参考文献

- . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2006-05-26 [2009-08-24]. (原始内容存档于2013-05-24) (英语).

- Calinger, Ronald. . Prentice-Hall. 1999: 150. ISBN 0-02-318285-7.

Shortly after Euclid, compiler of the definitive textbook, came Archimedes of Syracuse (ca. 287 212 BC), the most original and profound mathematician of antiquity.

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-04-30) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-30) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-03) (英语).

- Roger G Newton. . Harvard University Press. 30 June 2009. ISBN 978-0-674-04149-3.

- "This shift from ecclesiastical reasoning to scientific reasoning marked the beginning of scientific methodology." Singer, C., A Short History of Science to the 19th Century, Streeter Press, 2008, p. 35.

- 亚里士多德:形而上学,第一卷第三章

- Kirk, G. S.; Raven, J. E. & Schofield, M. . Cambridge University Press. 2003: 110. ISBN 978-0-521-27455-5.

- This sentence has been translated by Seneca in Epistulae, VI, 58, 23 (页面存档备份,存于).

- Taylor, C. C. W.; Democritus; Leucippus. . University of Toronto Press. 2010 [2016-09-21]. ISBN 1442612126. (原始内容存档于2021-01-07).

- Bertrand, Russell. . Simon & Schuster/Touchstone (October 30, 1967). 1967 [2016-09-21]. ISBN 0671201581. (原始内容存档于2021-01-07).

- Glen, Coughlin. . South Bend: St. Augustine’s Press. 2005 [2016-09-21]. ISBN 1587316293. (原始内容存档于2021-01-07).

- . Dictionary.com. The American Heritage® Science Dictionary. [18 Nov 2016]. (原始内容存档于2016-11-22).

Physics that does not make use of quantum mechanics or the theory of relativity. Newtonian mechanics, thermodynamics, and Maxwell's theory of electromagnetism are all examples of classical physics.

- Dugas, R., , New York: Dover Publications, Inc., 1988, ISBN 0-486-65632-2

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-03) (英语).

- . Calendar through the Ages. [2009-08-24]. (原始内容存档于2008-10-17) (英语).

- . Internet Archive. [2009-08-24] (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-09) (英语).

- . Stanford Encyclopedia of Philosophy. [2009-08-24]. (原始内容存档于2010-01-06) (英语).

- Agassi, Joseph, 1th, USA: Springer, 2008, ISBN 1402056311 (英语)

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-31) (英语).

- J J O'Connor and E F Robertson. . www-history.mcs.st-andrews.ac.uk. [2009-08-24]. (原始内容存档于2019-10-26) (英语).

- Ernst Mach. . Open Court Publishing Company; 6 edition. December 19, 1988. ISBN 978-0875482026 (英语).

- Albert Einstein; Leopold Infeld. . Touchstone. 1967-10-30. ISBN 978-0671201562 (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2010-12-04) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-01) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-03) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2011-01-08) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2013-08-21) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-09) (英语).

- Euler, Leonhard. [Attempt at explanation of the phenomena of the air]. Comm. Acad. Sci. Petrop: 347–368. [2015-05-14]. (原始内容存档于2021-02-24) (拉丁语).

- 郭奕玲, 沈慧君. . 北京: 清华大学出版社有限公司. 1993. ISBN 9787302011873.

- L.I Ponomarev; I.V Kurchatov. . CRC Press. 1 January 1993. ISBN 978-0-7503-0251-7.

- Krönig, A., , Annalen der Physik, 1856, 99 (10): 315–322 [2015-05-12], Bibcode:1856AnP...175..315K, doi:10.1002/andp.18561751008, (原始内容存档于2020-10-01)

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2009-08-31) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-24]. (原始内容存档于2015-05-24) (英语).

- . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2004-11-17 [2009-08-24]. (原始内容存档于2007-06-09) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2015-05-22) (英语).

- . Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2001-04-21 [2009-08-26]. (原始内容存档于2021-04-13).

- Keithley, Joseph F. . John Wiley and Sons. 1999. ISBN 0780311930.

- Baigrie, Brian, , Greenwood Press, 2006, ISBN 0-3133-3358-0

- Whittaker, E. T. (Edmund Taylor). . Internet Archive. [2009-08-25] (英语).

- Maver, William, Jr.: "Electricity, its History and Progress", The Encyclopedia Americana; a library of universal knowledge, vol. X, . (1918). New York: Encyclopedia Americana Corp.

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2015-05-14) (英语).

- Coulomb (1785) "Second mémoire sur l’électricité et le magnétisme," (页面存档备份,存于) Histoire de l’Académie Royale des Sciences, pages 578-611.(法文)

- Coulomb (1789) "Septième mémoire sur l’électricité et le magnétisme," (页面存档备份,存于) Histoire de l’Académie Royale des Sciences, pages 455-505.(法文)

- S.D. Poisson, "Remarques sur une équation qui se présente dans la théorie des attractions des sphéroïdes" Nouveau Bull. Soc. Philomathique de Paris , 3 (1813) pp. 388–392(法文)

- Green, George, , Nottingham, 1828 [2015-05-15], (原始内容存档于2021-01-07)

- C. F. Gauss, Allgemeine Lehrsätze in Beziehung auf die im verkehrtem Verhältnisse des Quadrats der Entfernung wirkenden Anziehungs und Abstossungskräfte [General theorems regarding the attractive and repulsive forces that act with inverse ratios of the square of the distance]. Carl Friedrich Gauss, Werke, Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Göttingen (1867) Vol. 5, pp. 195-242. This work was first published in: Resultate aus den Beobachtungen des magnetischen Vereins im Jahre 1839 [Results from the observations of the magnetic Society in the year 1839], pp. 1-51. On line (德文)

- Bresadola, Marco. . Brain Research Bulletin. 15 July 1998, 46 (5): 367–380. doi:10.1016/s0361-9230(98)00023-9.

- Robert Routledge. 2nd. G. Routledge and Sons. 1881: 553. ISBN 0-415-38381-1.

- Mottelay, Paul Fleury. Reprint of 1892. Read Books. 2008: 247 [2015-05-14]. ISBN 1-4437-2844-6. (原始内容存档于2021-03-04).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2012-10-27) (英语).

- Chisholm 1911.

- Brian, R.M. & Cohen, R.S. (2007). Hans Christian Ørsted and the Romantic Legacy in Science, Boston Studies in the Philosophy of Science, Vol. 241.

- NHMFL. . [2009-08-25]. (原始内容存档于2008-01-06) (英语).

- Ampère, André-Marie; Jean-Jacques Ampère. . Paris: J. Hetzel. 1875 (法语).

- Hofmann, James R. . Cambridge University Press. 1996. ISBN 0-521-56220-1. OCLC 34723577.

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2015-05-17) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2009-03-29) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25] (英语).

- Griffiths, D. J. 3rd. Pearson. 1999. ISBN 0-13-805326-X (英语).

- Francis Everitt. . physicsworld.com. 2006-12-01 [2009-08-25]. (原始内容存档于2009-02-05) (英语).

- Project Gutenberg. . Project Gutenberg. [2009-08-25]. (原始内容存档于2009-09-24) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2009-09-01) (英语).

- 詹姆士·金斯 (1947) The Growth of Physical Science, link from Internet Archive

- 邱韻如. . 科學月刊 (科學月刊雜誌社). 2012年5月, (509) [2015-05-14]. (原始内容存档于2015-05-17).

1931年,在紀念馬克士威100週年的文集中,愛因斯坦給予馬克士威極高的評價,他寫道:自從牛頓奠立理論物理學的基礎以來,物理學理論的最偉大變革,是由法拉第和馬克士威在電磁現象方面的工作所引起的。

- Gorini, Rosanna. (PDF). Journal of the International Society for the History of Islamic Medicine. October 2003, 2 (4): 53–55 [2009-08-25]. (原始内容 (pdf)存档于2019-07-17).

- Hecht, Eugene, 4th, USA: Addison Wesley, 2002, ISBN 0-8053-8566-5 (英语)

- A. I. Sabra. . CUP Archive. 1981. ISBN 0-521-28436-8.

- Darrigol, Oliver. . Oxford University Press. 2012. ISBN 9780191627453.

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2015-05-03) (英语).

- Encyclopædia Britannica Online. . Encyclopædia Britannica. [2009-08-25]. (原始内容存档于2015-04-26) (英语).

- Fraunhofer, Joseph, [Determination of the refractive and color-dispersing power of different types of glass, in relation to the improvement of achromatic telescopes], Denkschriften der Königlichen Akademie der Wissenschaften zu München: 193–226, [2015-05-17], (原始内容存档于2014-04-20) (德语)

- Kirchhoff, G.; Bunsen, R. . Annalen der Physik und Chemie. 1861, 189 (7): 337–381. Bibcode:1861AnP...189..337K. doi:10.1002/andp.18611890702 (德语).

- Kirchhoff,, G.; Bunsen, R. . Annalen der Physik und Chemie. 1861, 189 (7): 337–381. Bibcode:1861AnP...189..337K. doi:10.1002/andp.18611890702 (德语).

- 約翰·J·奧康納; 埃德蒙·F·羅伯遜, , (英语)

- Rydberg, J.R., , Den Kungliga Svenska Vetenskapsakademiens Handlingar, 1890, 23 (11) (瑞典语)

- 杨福家. 第四版. 北京: 高等教育出版社. 2008. ISBN 978-7-04-022994-3 (中文(简体)).

- The London, Edinburgh and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, Series 6, volume 2, page 1 (1901)

- Kragh, Helge. . Princeton University Press. 2002. ISBN 9780691095523.

- 郭奕玲; 沈慧君. . 清华大学出版社有限公司. 1993. ISBN 978-7-302-01187-3.

- Stanton, Arthur, (Subscription-only access – Scholar search), Nature, 1896-01-23, 53 (1369): 274–6 [2009-08-26], doi:10.1038/053274b0, (原始内容存档 (PDF)于2011-05-25)

- Martyn Shuttleworth. . experiment-resources.com. 2008 [2009-08-26]. (原始内容存档于2009-03-22) (英语).

- Thomson, J. J. . Philosophical Magazine. 5. 7 August 1897, (44): 293–316 [14 May 2015]. (原始内容存档于2017-07-03) (英语).

- Thomson, J. J. . Philosophical Magazine. 5. 1898, (46): 528–545 (英语).

- Thomson, J. J. . Philosophical Magazine. 5. 1899, (48): 547-567 [14 May 2015]. (原始内容存档于2013-01-10) (英语).

- A NTOIN E H. BECQUERE L. (PDF). nobelprize.org. 1903-12-11 [2015-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2016-03-04) (英语).

- . 長庚大學通識中心. 2010-04-15 [2015-05-15]. (原始内容存档于2015-05-17) (中文(臺灣)).

- French, Anthony, , United States of America: W. W. Norton, 1968, ISBN 978-0748764228 (英语)

- Maxwell, J. C..

. 维基文库, 8: pp. 568-572(存档於2021-04-14). 错误:如果你使用了

. 维基文库, 8: pp. 568-572(存档於2021-04-14). 错误:如果你使用了 |archiveurl=, 你必须 first specify|url=(英文). - Michelson, Albert Abraham, , American Journal of Science, 1881, 22: 120–129

- Michelson, Albert Abraham & Morley, Edward Williams, , American Journal of Science, 1887, 34: 333–345

- Lorentz, Hendrik Antoon, , Leiden: E.J. Brill, 1895

- . www.egglescliffe.org.uk. [2009-08-26]. (原始内容存档于2009-08-15) (英语).

- Planck, Max, "On the Law of Distribution of Energy in the Normal Spectrum (页面存档备份,存于)". Annalen der Physik, vol. 4, p. 553 ff (1901)

- Rayleigh, J.W.S. . Phil. Mag. 1900, 49: 539–540.

- Rayleigh, J.W.S. . Nature. 1905, 72: 54–55.

Rayleigh, J.W.S. . Nature. 1905, 72: 243–244. - Jeans, J.H. . Phil. Mag. 1905, 10: 91–98 [2015-05-14]. (原始内容存档于2021-05-06).

- Ehrenfest, Paul. . Annalen der Physik. 1911, 341 (11): 91–118 (德语).

- Lorentz, Hendrik Antoon, , Proc. Acad. Science Amsterdam, 1899, 1: 427–442

- Lorentz, Hendrik Antoon, , Proc. Acad. Science Amsterdam, 1904, 6: 809–831

- Poincaré, Henri, , Archives néerlandaises des sciences exactes et naturelles, 1900, 5: 252–278.另有英文译文 (页面存档备份,存于)。

- Poincaré, Henri, , 1, Boston and New York: Houghton, Mifflin and Company: 604–622, 1904/6

- Poincaré, Henri, , Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, 1906, 21: 129–176, doi:10.1007/BF03013466,另有部分英文译文 (页面存档备份,存于)。

- Born, Max, , London & New York: Pergamon Press: 189–206, 1956

- Einstein, Albert, (PDF), Annalen der Physik, 1905a, 322 (10): 891–921 [2009-08-26], doi:10.1002/andp.19053221004, (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24),另有英文译文 (页面存档备份,存于)。

- Einstein, Albert, (PDF), Annalen der Physik, 1905b, 323 (13): 639–643 [2009-08-26], doi:10.1002/andp.19053231314, (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24)

- Stachel, John, , Astronomische Nachrichten, 1982, 303: 47–53 [2009-08-26], doi:10.1002/asna.2103030110, (原始内容存档于2016-02-01)

- Darrigol, Olivier, , Isis, 2004, 95 (4): 614–626, doi:10.1086/430652

- Miller, Arthur I., , Reading: Addison–Wesley, 1981, ISBN 0-201-04679-2

- Einstein, Albert, (PDF), Jahrbuch der Radioaktivität, 1907: 411–462 [2009-08-26], (原始内容存档 (PDF)于2021-01-19)

- Pais, A. . Oxford University Press. 1982. ISBN 0-19-520438-7.

- Albert Einstein; Robert W. Lawson; Amit Hagar. . Barnes & Noble Publishing. 2004 [2016-12-18]. ISBN 978-0-7607-5921-9. (原始内容存档于2019-05-30).

- Einstein, Albert; Grossman, Marcel, , Zeitschrift für Mathematik und Physik, 1913, 62: 225–244,245–261

- Einstein, Albert, , Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1914, 1914: 1030–1085

- Einstein, Albert, , Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915, 1915: 831–839

- Einstein, Albert, , Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften, 1915, 1915: 844–847

- Le Verrier, UJJ. . Comptes Revues d'Academie de la Science de Paris. 1859, 49: 379–?.

- S. Chandrasekhar. . Chicago University Press. 1990/10. ISBN 9780226100876 (英语).

- Dyson, F.W.; Eddington, A.S., & Davidson, C.R. . Phil. Trans. Roy. Soc. A. 1920, 220: 291–333 [2009-08-27]. doi:10.1098/rsta.1920.0009. (原始内容存档于2019-06-07).

- R. V. Pound and G. A. Rebka Jr., Apparent weight of photons, Phys. Rev. Lett. 4, 337 (1960).

- Barbara Sue Ryden. . Addison-Wesley. 2003. ISBN 978-0-8053-8912-8.

- Bernard Schutz. . Cambridge University Press. 14 May 2009. ISBN 978-0-521-88705-2.

- Einstein, Albert. (PDF). Annalen der Physik. 1905, 17: 132–148 [2009-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24).

- Einstein, Albert. (PDF). Annalen der Physik. 1907, 22: 180–190,800 [2009-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2015-09-24).,另参见论文订正 (页面存档备份,存于)

- Greenberger, D.; Hentschel, K.; Weinert, F. (编), 2009th Edition, Springer, 2009, ISBN 978-3540706229

- Rutherford E. . Philosophical Magazine, Series 6. 1911, 21: 669–688.

- Bohr, Niels. (PDF). Philosophical Magazine. 1913, 26: 1–24 [2009-08-26]. (原始内容存档 (PDF)于2019-04-04).,这是论文的第一部分

- Arnold Johannes Wilhelm Sommerfeld, Atombau und Spektrallinien,(Friedrich Vieweg und Sohn, Braunschweig, 1919)

- Sommerfeld, Arnold, , Annalen der Physik, 1916, 51: pp. 1–94

- Einstein, Albert. . Physikalische Zeitschrift. 1909, 10: 817–825.

- Einstein, Albert. . Physikalische Zeitschrift. 1917, 18: 121–128.

- Compton, Arthur (1923). "A Quantum Theory of the Scattering of X-Rays by Light Elements (页面存档备份,存于)", Physical Review, 21(5), 483 – 502.

- Einstein, Albert. . Berliner Tageblatt. 1924, (1).

- Louis de Broglie, Recherches sur la théorie des quanta (Researches on the quantum theory), Thesis, Paris, 1924.

- C. Davisson, L. H. Germer. . Nature. 1927,. Vol. 119: 558–560.

- Werner Heisenberg, "Der Teil und das Ganze", Piper, Munich, (1969)The Birth of Quantum Mechanics (页面存档备份,存于).

- W. Heisenberg, Über quantentheoretische Umdeutung kinematischer und mechanischer Beziehungen, Zeitschrift für Physik, 33, 879-893, 1925 (received July 29, 1925). [English translation in: B. L. van der Waerden, editor, Sources of Quantum Mechanics (Dover Publications, 1968) ISBN 0-486-61881-1 (English title: “Quantum-Theoretical Re-interpretation of Kinematic and Mechanical Relations”).]

- M. Born and P. Jordan, Zur Quantenmechanik, Zeitschrift für Physik, 34, 858-888, 1925 (received September 27, 1925). [English translation in: B. L. van der Waerden, editor, Sources of Quantum Mechanics (Dover Publications, 1968) ISBN 0-486-61881-1]

- M. Born, W. Heisenberg, and P. Jordan, Zur Quantenmechanik II, Zeitschrift für Physik, 35, 557-615, 1925 (received November 16, 1925). [English translation in: B. L. van der Waerden, editor, Sources of Quantum Mechanics (Dover Publications, 1968) ISBN 0-486-61881-1]

- W. Heisenberg (1930), Physikalische Prinzipien der Quantentheorie (Leipzig: Hirzel)。 English translation The Physical Principles of Quantum Theory (Chicago: University of Chicago Press, 1930).

- Abraham Pais. . Oxford University Press. 1991. ISBN 0-19-852049-2.

- Faye, Jan. . Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford University. 24 Jul 2014. (原始内容存档于2019-10-05).

- Schrödinger, Erwin. . Annalen der Physik. 1926, 385 (13): 437–490 [2009-08-27]. (原始内容存档于2019-06-03).

- Schrödinger, Erwin. . Annalen der Physik. 1926, 384 (8): 734–756.

- Max Born Zur Quantenmechanik der Stoßvorgänge, Zeitschrift für Physik 37 863-867 (1926). Received 25 June 1926. Published 10 July 1926.

- Griffiths, David J., , Prentice Hall, 2004, ISBN 0-13-111892-7

- . The Official Web Site of the Nobel Prize. [10 March 2013]. (原始内容存档于2015-07-08).

- W. Pauli, Z. Physik 32 (1925) 794

- S.A. Goudsmit. . [2009-08-27]. (原始内容存档于2010-04-03) (英语).,此文亦是Foundations of modern EPR一书的其中一章

- Dirac, P. A. M. . Proceedings of the Royal Society of London. Series A, Containing Papers of a Mathematical and Physical Character. 1928-02-01, 117 (778): 610–624. doi:10.1098/rspa.1928.0023.

- Dirac, Paul A. M. . The Nobel Foundation. 1933-12-12 [2009-08-27]. (原始内容存档于2011-06-04).

- PAM Dirac. . Oxford University Press, USA; 4 edition. 1982/04 [2009-08-27]. ISBN 978-0198520115. (原始内容存档于2021-04-21) (英语).

- Paul Dirac, A New Notation for Quantum Mechanics, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, Vol. 35, p. 416 (1939)

- Norton, John, (PDF), Horowitz, Tamara; Massey, Gerald (编), , University of Pittsburgh: Rowman and Littlefield, 1986 [2009-08-27], (原始内容存档于2010-06-28)

- Kumar, Manjit. Reprint edition. W. W. Norton & Company. 2011. ISBN 978-0393339888.

- A. Einstein, B. Podolsky and N. Rosen. (PDF). Phys. Rev. 1935, 47: 777–780 [2013-06-07]. (原始内容存档 (PDF)于2011-05-16).

- Erwin Schrödinger (1935),"The Present Situation in Quantum Mechanics" (页面存档备份,存于)

- Schrödinger, Erwin. . Naturwissenschaften. November 1935.

- Bohm, David. . Physical Review. 1952, 85: 166–179. Bibcode:1952PhRv...85..166B. doi:10.1103/PhysRev.85.166.

Bohm, David. [{http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRev.85.180 ] 请检查|url=值 (帮助). Physical Review. 1952, 85: 180–193. doi:10.1103/PhysRev.85.180. - Bell, John. (PDF). Physics. 1964, 1 (3): 195–200 [2015-05-14]. (原始内容 (PDF)存档于2019-09-28).

- Bishop, Robert C. . Kane, Robert (编). Second. Oxford, New York: Oxford University Press. 2011: 90 [2013-02-04]. ISBN 978-0-19-539969-1.

- Baggott, Jim E. . . Oxford, New York: Oxford University Press. 2004: 203. ISBN 0-19-852536-2.

- Dirac, PAM. . Proc. Roy. Soc. A. 1927a, 114: 243–265.

- Dirac, PAM. . Proc. Roy. Soc. A. 1927b, 114: 710–728.

- Jordan, P.; von Neuman, J.; Wigner, E., , Annals of Mathematics (Princeton), 1934, 35 (1): 29–64

- Feynman, Richard Phillips. . Westview Press; New Ed edition. 1998. ISBN 978-0201360752.

- Feynman, Richard P., , Physical Review, 1948, 74: 1430–1438 [2009-08-27], doi:10.1103/PhysRev.74.1430, (原始内容存档于2008-11-22),并参考费曼在1947、1948年间发表的其他论文。

- F. J. Dyson. . Physical Review. 1949, 75 (11): 1736 – 1755 [2009-08-27]. (原始内容存档于2014-02-10).

- In Search of Alpha, New Scientist, 9 September 2006, p. 40–43.

- B. Odom, D. Hanneke, B. D'Urso, and G. Gabrielse, New Measurement of the Electron Magnetic Moment Using a One-Electron Quantum Cyclotron, Phys. Rev. Lett. 97, 030801 (2006).

- G. Gabrielse, D. Hanneke, T. Kinoshita, M. Nio, and B. Odom, New Determination of the Fine Structure Constant from the Electron g Value and QED, Phys. Rev. Lett. 97, 030802 (2006), Erratum, Phys. Rev. Lett. 99, 039902 (2007).

- Pierre Cladé, Estefania de Mirandes, Malo Cadoret, Saïda Guellati-Khélifa, Catherine Schwob, François Nez, Lucile Julien, and François Biraben, Determination of the Fine Structure Constant Based on Bloch Oscillations of Ultracold Atoms in a Vertical Optical Lattice, Phys. Rev. Lett. 96, 033001 (2006).

- A. Zee. . Princeton University Press; illustrated edition. 2007-06-30. ISBN 978-0691134826 (英语).

- N. Bogolubov, B. Struminsky, A. Tavkhelidze. On composite models in the theory of elementary particles. JINR Preprint D-1968, Dubna 1965.

- Gross, David; Wilczek, Frank. . Physical Review Letters. 1973, 30 (26): 1343–1346. doi:10.1103/PhysRevLett.30.1343.

- D. J. Gross and F. Wilczek, “Asymptotically Free Gauge Theories. I”, Phys. Rev. D8 3633 (1973)

- R. Brandelik et al. (TASSO collaboration). . Phys. Lett. B. 1979, 86: 243–249. doi:10.1016/0370-2693(79)90830-X.

- Steven Weinberg. . Eur.Phys.J.C. 2004, 34: 5–13 [2009-08-27]. doi:10.1140/epjc/s2004-01761-1. (原始内容存档于2020-11-08).

- Kenneth S. Krane. . Wiley. 5 November 1987. ISBN 978-0-471-80553-3.

- Rutherford, Ernst. . Philosophical Magazine. 5th series. 1899, 47 (284): 109–163 [2016-12-10]. doi:10.1080/14786449908621245. (原始内容存档于2021-05-06).

- George Bertsch; et al. . Encyclopedia Britannica. 14 Apr 2016 [2016-12-10]. (原始内容存档于2021-04-16).

- Rutherford, Ernest. . Philosophical Magazine. 6th series. 1919, 37: 581–587.

- Gerald James Holton; Stephen G. Brush. . Rutgers University Press. 2001. ISBN 978-0-8135-2908-0.

- C.D. Anderson, "The Positive Electron", Phys. Rev. 43, 491 (1933)

- . [2009-08-27]. (原始内容存档于2014-05-27) (英语).

- Lise Meitner and O. R. Frisch Disintegration of Uranium by Neutrons: a New Type of Nuclear Reaction, Nature, Volume 143, Number 3615, 239-240 (16 February 1939) (页面存档备份,存于).

- . Nobel Foundation. [2008-10-09]. (原始内容存档于2018-12-26).

- I. Waller. . Nobel Lectures, Physics 1942-1962, Elsevier Publishing Company, Amsterdam. 1964 [2009-08-27]. (原始内容存档于2010-02-09) (英语).

- S.H. Neddermeyer and C.D. Anderson, "Note on the Nature of Cosmic-Ray Particles", Phys. Rev. 51, 884–886 (1937).论文的PDF文档.

- Robert G. Arns. (PDF). Phys. perspect. 2001, 3: 314–334 [2009-08-28]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-07).

- Clyde Cowan, Frederick Reines, F. B. Harrison, H. W. Kruse, and A. D. McGuire. . Science. 1956, 124 (3212): 103–104 [2009-08-28]. (原始内容存档于2019-04-14).

- . Nobel Foundation. [2008-10-09]. (原始内容存档于2018-12-26).

- M. Gell-Mann. . Physics Letters. 1964, 8 (3): 214–215. doi:10.1016/S0031-9163(64)92001-3.

- B. Carithers, P. Grannis. (PDF). Beam Line (SLAC). 1995, 25 (3): 4–16 [2009-08-27]. (原始内容存档 (PDF)于2016-12-03).

- G. Zweig. . CERN Report No.8181/Th 8419. 1964.

- G. Zweig. . CERN Report No.8419/Th 8412. 1964.

- B.J. Bjorken, S.L. Glashow. . Physics Letters. 1964, 11 (3): 255–257. doi:10.1016/0031-9163(64)90433-0.

- J.I. Friedman. . Hue University. [2009-08-27]. (原始内容存档于2008-12-25).

- R.P. Feynman. . Physical Review Letters. 1969, 23 (24): 1415–1417. doi:10.1103/PhysRevLett.23.1415.

- S. Kretzer; et al. . Physical Review D. 2004, 69 (11): 114005. doi:10.1103/PhysRevD.69.114005.

- D.J. Griffiths. . John Wiley & Sons. 1987: 42. ISBN 0-471-60386-4.

- M.E. Peskin, D.V. Schroeder. . Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co. 1995: 556. ISBN 0-201-50397-2.

- V.V. Ezhela. . Springer. 1996: 2. ISBN 1563966425.

- S.L. Glashow, J. Iliopoulos, L. Maiani. . Physical Review D. 1970, 2 (7): 1285–1292. doi:10.1103/PhysRevD.2.1285.

- D.J. Griffiths. . John Wiley & Sons. 1987: 44. ISBN 0-471-60386-4.

- M. Kobayashi, T. Maskawa. . Progress of Theoretical Physics. 1973, 49 (2): 652–657. doi:10.1143/PTP.49.652. (原始内容存档于2008-12-24).

- M. Bartusiak. . National Academies Press. 1994: 245. ISBN 0309048931.

- T. D. Lee and C. N. Yang. . Phys. Rev. 1956, 104: 254–258 [2009-08-28]. (原始内容存档于2008-07-06).

- Chiang, T. C. . World Scientific. 2014. ISBN 978-981-4374-84-2 (英语).

- Hammond, R. . Chelsea House Publishers. 2007. ISBN 978-0-8160-6177-8 (英语).

- Ambler, E.; Hayward, R. W.; Hoppes, D. D.; Hudson, R. P.; Wu, C. S. (PDF). Physical Review. 1957, 106 (6): 1361–1363 [2016-12-13]. Bibcode:1957PhRv..106.1361A. doi:10.1103/PhysRev.106.1361. (原始内容 (PDF)存档于2013-12-03) (英语).

- . Nobelprize.org. Nobel Media AB. [2015-03-24]. (原始内容存档于2016-02-02) (英语).

- . CERN. 2008 [2009-08-27]. (原始内容存档于2013-02-18) (英语).

- . CERN. 2013-03-14 [2013-03-14]. (原始内容存档于2015-10-20).

- . Physics Today Jobs. [2010-11-01]. (原始内容存档于2009-03-27) (英语).

- . American Physical Society. [2012-03-27]. (原始内容存档于2011-09-12) (英语).

- Fermi, Enrico. . Rend. Lincei. 1926, 3: 145–9 (意大利语)., 英文版见于Zannoni, Alberto, , 1999-12-14 [2015-02-16], (原始内容存档于2021-01-07)(《论单原子理想气体的量子化》)

- Dirac, Paul A. M. . Proceedings of the Royal Society, Series A. 1926, 112: 661–77.

- 'Zur Theorie der spezifischen Waerme', Annalen der Physik (Leipzig) 39(4), p. 789 (1912)

- . Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing Company, Amsterdam. 1967 [2009-08-27]. (原始内容存档于2007-10-11) (英语).

- . Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing Company, Amsterdam. 1967 [2009-08-27]. (原始内容存档于2018-01-08) (英语).

- . Nobel Lectures, Physics 1901-1921, Elsevier Publishing Company, Amsterdam. 1967 [2009-08-27]. (原始内容存档于2018-07-24) (英语).

- Arns, Robert G. . Engineering Science and Education Journal. October 1998, 7 (5): 233–240. doi:10.1049/esej:19980509. ISSN 0963-7346.

- Kamerlingh Onnes, H., "The Superconductivity of Mercury." Comm. Phys. Lab. Univ. Leiden, Nos. 122 and 124, 1911

- W. Meissner and R. Ochsenfeld, Naturwissenschaften 21, 787 (1933)

- Cooper, L. N., Lee, H. J., Schwartz, B. B. & W. Silvert. "Theory of the Knight Shift and Flux Quantization in Superconductors" (页面存档备份,存于), May 1962

- L. N. Cooper, "Bound Electron Pairs in a Degenerate Fermi Gas", Phys. Rev 104, 1189 - 1190 (1956) (页面存档备份,存于)

- J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, "Microscopic Theory of Superconductivity",Phys. Rev. 106, 162 - 164 (1957) (页面存档备份,存于)

- J. Bardeen, L. N. Cooper, and J. R. Schrieffer, "Theory of Superconductivity", Phys. Rev. 108, 1175 (1957).

- B. D. Josephson. The discovery of tunnelling supercurrents. Rev. Mod. Phys. 1974; 46(2): 251-254.

- Oddbjørn Engvold Bozena Czerny, John Lattanzio and Rolf Stabell. . EOLSS Publications. 30 November 2012. ISBN 978-1-78021-000-1.

- Isaacson, Walter, , New York: Simon & Schuster Paperbacks, 2007, ISBN 978-0-7432-6473-0

- Kip S. Thorne. . W.W. Norton. 1994. ISBN 978-0-393-31276-8.

- Static Solutions of Einstein's Field Equations for Spheres of Fluid (页面存档备份,存于), Richard C. Tolman, Physical Review 55, #374 (February 15, 1939), pp. 364–373.

- On Massive Neutron Cores (页面存档备份,存于), J. R. Oppenheimer and G. M. Volkoff, Physical Review 55, #374 (February 15, 1939), pp. 374–381.

- Ferguson, Kitty. . Transworld. 2011. ISBN 978-1-4481-1047-6.

- Stephen W. Hawking. . World Scientific. 1 January 1993. ISBN 978-981-02-1078-6.

- Shapiro, Irwin I., , Phys. Rev. Lett., 1964, 13: 789–791, doi:10.1103/PhysRevLett.13.789

- Stephen Hawking. . Bantam; 10 Anv edition. 1998/01 [2009-08-28]. ISBN 978-0553380163. (原始内容存档于2021-04-19) (英语).

- S. Chandrasekhar. . Astrophysical Journal Letters. 1970, 161: 561 [2009-08-28]. (原始内容存档于2017-11-14).

- Bekenstein, Jacob D. . Physical Review D. 1973, 7 (8): 2333–2346. doi:10.1103/PhysRevD.7.2333.

- Bardeen, J. M.; Carter, B.; Hawking, S. W. . Communications in Mathematical Physics. 1973, 31 (2): 161–170. doi:10.1007/BF01645742.

- J. H. Taylor and J. M. Weiberg. . Astrophysical Journal Letters. 1982, 253: 908–920 [2009-08-28]. doi:10.1086/159690. (原始内容存档于2019-07-11).

- J. M. Weiberg and J. H. Taylor. . Physical Review Letters. 1984, 52: 1348. doi:10.1103/PhysRevLett.52.1348.

- J. M. Weiberg and J. H. Taylor. . ASP Conference Series. 2004 [2009-08-28]. (原始内容存档于2015-04-16).

- Hawking, Stephen W. . Nature. 1974, 248 (5443): 30–31. doi:10.1038/248030a0.

- Hawking, Stephen W. . Communications in Mathematical Physics. 1975, 43 (3): 199–220. doi:10.1007/BF02345020.

- Penzias; Wilson, , Science 169 (3945), 1970, 169 (3945): 583–5841970 Aug 7 [2009-08-28], doi:10.1126/science.169.3945.583, PMID 17746031, (原始内容存档于2019-04-30)

- Einstein, Albert. . Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. 1917: 142–152.

- Friedman, A. . Zeitschrift für Physik. 1922, 10 (1): 377–386. doi:10.1007/BF01332580.,英文译文见Friedman, A. . General Relativity and Gravitation. 1999, 31: 1991–2000 [2009-08-31]. doi:10.1023/A:1026751225741. (原始内容存档于2008-02-26).

- G. Lemaître, Un Univers homogène de masse constante et de rayon croissant rendant compte de la vitesse radiale des nébuleuses extra-galactiques, Annales de la Société Scientifique de Bruxelles, Vol. 47, p. 49, April 1927

- Alpher, R. A., H. Bethe and G. Gamow. “The Origin of Chemical Elements,” Physical Review, 73, Issue 7, (1948), 803-804. (页面存档备份,存于)

- D. N. Spergel et al. (WMAP collaboration). . 2006年3月 [2009-08-28]. (原始内容存档于2010-09-24).

- Radford, Tim. . The Guardian. 2016-06-03 [2016-06-03]. (原始内容存档于2019-04-28).

- Claudia Moreno González; José Edgar Madriz Aguilar; Luz Marina Reyes Barrera. . Springer Science & Business Media. 29 November 2013. ISBN 978-3-319-02063-1.

- Dan Falk; 葉偉文 譯. . 台灣: 貓頭鷹書房. 2012-03-30. ISBN 9789862620731 (中文(臺灣)).

- Schirber, Michael. . Physics. American Physical Society. [20 October 2014]. (原始内容存档于2019-04-30).

- Guth, Alan. illustrated. Basic Books. 1998. ISBN 9780201328400.

- . cern.ch. [2016-12-18]. (原始内容存档于2015-10-18).

- Einstein, A. . Princeton Univ. Press. 1956 (英语).

- 賀培銘. . 2001-02-03 [2015-05-15]. (原始内容存档于2020-05-20) (中文(臺灣)).

- 林豐利. (PDF). 物理雙月刊 (中華民國物理學會). 2009年2月, 31 (1): 1–6 [2015-05-15]. (原始内容存档 (PDF)于2021-01-07) (中文(臺灣)).

- 張夢然. . 《科技日報》. 2009-09-04 [2015-05-15]. (原始内容存档于2020-05-20) (中文).

- Pankaj S. Joshi; 李沃龍 譯. . 科學人 (遠流出版). 2009年3月, (85) [2015-05-15].

- Carlip, Steven. . Reports on Progress in Physics. 2001年3月, 64 (8): 50 [2015-05-15]. doi:10.1088/0034-4885/64/8/301. (原始内容存档于2015-02-10) (英语).

- Franklin Potter(2005)"Leptons And Quarks In A Discrete Spacetime (页面存档备份,存于)"

- 李淼,弦论通俗演义 (页面存档备份,存于)

- Ellis, John, , Nature, 1986, 323: 595–598, doi:10.1038/323595a0